马尔库塞的“单向度”:社会历史背景与意识形态背景(MARCUSE'S "ONE-DIMENSIONALITY:" SOCIO-HISTORICAL AND IDEOLOGICAL CONTEXT)

本·阿格尔(Ben Agger)

1988

鲁鹏 译、唐有铧 校

译自学刊Dialectical Anthropology , 1988, Vol. 13, No. 4 (1988), pp. 315-329

发达资本主义的总动员

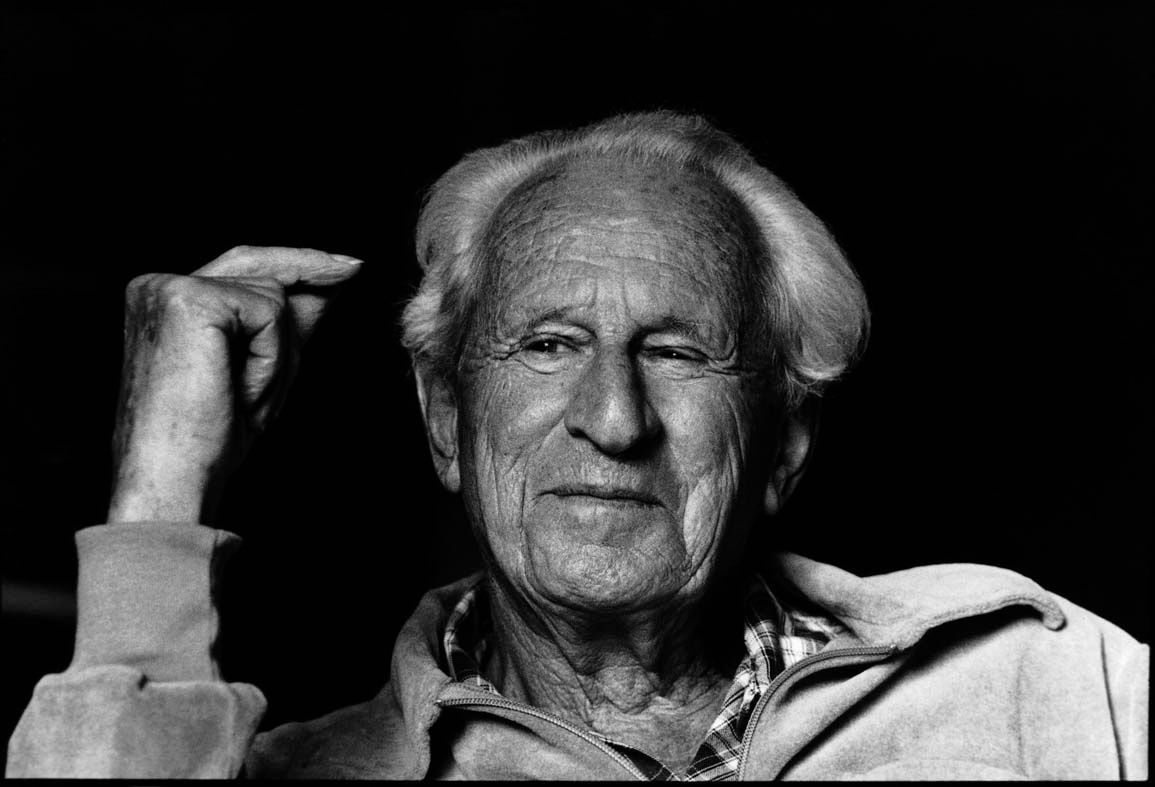

在论弗洛伊德的《爱欲与文明》中,赫伯特·马尔库塞为后续著作做了大量铺垫。马尔库塞在《社会研究杂志》上的文章和《爱欲与文明》主要是哲学性质的短文,而他1964年《单向度的人》出版后的作品则具有了直接的政治意味。《单向度的人》的横空出世,一方面表明马尔库塞确定以哲学二元论的传统来解决问题,另一方面也表明他以“满足理性”的概念将这些见解应用于社会历史分析。这既是他自身发展轨迹的产物,也是他对资本主义内部结构力量的新解读。尽管威权国家(authoritarian state)在20世纪30年代才初具规模,但法兰克福学派在20世纪50年代末就意识到需要修正马克思早期的危机理论。

教条主义的马克思主义者将批判理论视为对马克思主义的偏离,但我认为马克思的方法是灵活的,需要不断地加以适应历史。马克思主义理论经久不衰在于马克思对异化的批判、非异化劳动的观点和内在矛盾理论。但这些内在矛盾已经有了深刻的变化;事实上,在弗洛伊德描述本能(instincts)的历史变化时,马克思也描述了其社会经济结构的变化。在马克思和弗洛伊德看来,资本主义社会结构不是一成不变的,它会在历史变迁的熔炉中发生转变。在此基础上,法兰克福学派早期区分了发达资本主义和晚期资本主义[1]。他们认为马克思“内在矛盾理论”在二战结束时已经发生了变化,需要进行重要的理论修正。

法兰克福学派用“支配”的概念描述异化的深度内化,如马尔库塞在《爱欲与文明》中所说的“剩余压抑”。有人认为,在早期企业资本主义向国家监管的国际形式转变的过程中,涌现出加强社会控制、全面动员人类经验的重要的新需要。这首先是因为,人们能品尝到实质性自由的承诺,在技术基础设施足够先进的情况下,他们的创造性工作和闲暇生活就能得到解放。其次,正如马克思在《资本论》中所认识到的,资本主义需要在生产和消费之间不断循环,如果没有无穷无尽的消费,作为利润体系命脉的生产过程将停滞不前。加强社会控制和操纵消费者需求偏好是通过异化的内在化实现的,即马尔库塞在《爱欲与文明》中所说的“潜化”。

因此马尔库塞认为,与以往的经济剥削相比,根植于个体本能结构的现实支配更难消除;因为在虚假和谐与物质丰富的幻觉中,支配的形式掩盖了剥削的形式,但支配本身并没有消除剥削[2]。法兰克福学派并非指认资本主义已经解决了内部矛盾并克服了异化,而是强调资本主义在更加“成熟”的阶段,会将异化不断渗透到人格(personality)和本能的深处,从而实现内在的自我保护。资本主义不得不调动人的本能和经验,根植于劳动时间和闲暇时间的分离,以便在日益先进的技术秩序中稳固社会支配和无止境消费。资产阶级意识形态培育了马克思所谓的“虚假意识”,但这种意识形态在资本主义晚期渗透到人格的最深处,因此无法直接被理性批判所清除。尽管卢卡奇认为无产阶级世界历史使命的阐明能使他穿越具象化的虚假意识的迷雾,但如今个体无产阶级被紧紧束缚在严密的支配网络中,他们开始服从支配,也开始怀疑社会主义未来的承诺。

马克思本人和早期马克思主义者在很大程度上都未预见到这种异化束缚的加强。但这种异化究其实质而言,并未脱离马克思主义的范畴。虽然马尔库塞和其他法兰克福学派成员的都认同马克思劳动解放的目标和资本主义内在矛盾的结构理论,但他们并未保留马克思在《资本论》中对资本主义危机的分析;反之,他们认为历史进程是发展的,会发生许多重大改变。因此,资本主义制度的深层结构性矛盾会根据社会制度的发展阶段以相应的社会文化模式出现,资本主义危机也会随着文化和历史时期的不同而有所变化。例如,尽管凯恩斯技术官僚的操纵防范了类似股市崩盘所带来的威胁,但这并不能说明晚期资本主义脱离了危机。自《爱欲与文明》以来,马尔库塞努力在理论上描述先进资本主义中新力量群与社会结构的变化,这种描述既建立在马克思的范畴基础之上,同时也超越了这些范畴。因此,马尔库塞的支配理论是对马克思异化理论的丰富[3]。

这种支配或深层内在异化的出现,是政治经济学与文化紧密联系所带来的功能,政治经济学和文化被马尔库塞在《单向度的人》中分别称为第一向度和第二向度。资本主义社会结构的变化使经济基础和上层建筑联系更为紧密,这既能加强资本主义的社会控制,也能提高资本主义的盈利能力。马克思没有预见到文化和人格能以何种程度被纳入政治经济学;对他而言,理性的批判和意识的提升能够消除工人阶级的虚假意识。脱离凯恩斯主义保护的早期资本主义危机,普遍表现为工人阶级对于猖獗失业的严重不满,但马克思并没有预见到凯恩斯主义国家可以建立起从内部保护资本主义制度的制衡机制。因此,他没有认识到“虚假意识”在成为法兰克福学派所说的“支配”时所渗透的深度。

法兰克福学派经常争辩说,他们只是用文化激进主义取代了经济激进主义,从而淡化了马克思政治经济学批判的科学基础。正如菲尔·斯莱特说:

马尔库塞的美学最终陷入了与阿多诺相同的矛盾中;尽管艺术的“超越”是对异化和物化的“否定”,但美学的首要任务仍然是为解放思想而进行意识形态斗争。最终就算是马尔库塞,他也承认艺术也无法承担解放思想的重要任务,因此艺术的解放不符合理论联系实际。总的来说,阿多诺和霍克海默在与批判实践保持距离的同时,也背离了艺术的革命传统。反之,马尔库塞在试图克服最初“社会批判理论” 的根本缺陷时(社会批判理论由霍克海默提出并由他的团队在《社会研究杂志》时期推行),可以并且必须将自己从法兰克福学派主流美学的假定性、理想主义和精英主义中解放出来。否则在这一关键领域中,马尔库塞60年代以来的激进理论活动,仍会被捆绑在法兰克福学派固有的矛盾中。[4]

斯莱特认为,法兰克福学派过分强调文化上的控制而忽视了政治经济上的控制,割裂了理论与实践的联系。但以马尔库塞早期在《社会研究杂志》上的文章为例,法兰克福学派始终认为:个人越受到“肯定性”力量操纵,文化和政治经济学就越密不可分。从这个意义上说,法兰克福学派比许多正统马克思主义者更注重经济上的分析,正统马克思主义者将经济基础和上层建筑之间的关系视为静态的,并重复在《德意志意识形态》中经济基础对上层建筑的机械决定论,进而表达经济基础与上层建筑在某种程度是分离的。而法兰克福学派的立场是,面对发达资本主义控制社会和谋求利润的迫切要求,像艺术、政治、日常经验的上层建筑领域正日益“经济化”。剩余压抑将政治经济学上的命令渗透到文化和人格中,从而产生马尔库塞在《单向度的人》中所说的“现实与理性的同一”[5]。与马克思的时代相比,文化与政治经济学在晚期资本主义的交织更为紧密,这就是马克思比法兰克福学派赋予社会主义思想更多的意识形态批判和解放力量的原因。值得注意的是,马克思在《资本论》中表现出强烈的乐观情绪并认为“剥夺者就要被剥夺了”,但为什么西方工人(根据马克思主义标准,他们仍然客观地与生产过程的所有权和控制权相异化)并没有以马克思在《资本论》中所期望的方式直接举起革命旗帜?

所以,马尔库塞在50年代末和60年代的批判理论中,开始将他早期的哲学关注应用于社会历史分析。他的中心思想是工人阶级为何没有进行革命并指明未来解放的潜力,这同时也要求马尔库塞在虚假需要概念的基础上充分发展“支配理论”。在《单向度的人》中,马尔库塞试图解释实证主义这一科学调研的哲学理论本身何以成为意识形态的主导形式并通过瓦解第一向度和第二向度强化了支配。在这一分析过程中,他利用了从德国唯心主义和精神分析中得到的范畴去解释这两个向度融合的现实可能性。这一分析的结果就是单向度理论[6]。

根据马尔库塞的说法,单向度描述了文化批判与政治经济学的融合,本文后面会系统地探讨这一现象。值得注意的是,马尔库塞将单向度视为发达资本主义全面动员新要求下的直接结果,而不仅仅视作从希腊人(译者注:亚里士多德)到维也纳学派(译者注:逻辑实证主义的一个学派)的二元论者都会犯下的哲学错误。在此,马尔库塞超越了纯粹简单的哲学范畴,在他关于唯心主义和本能的工作基础之上,提出单向度是发达资本主义的一个普遍特征,单向度也被用来保持对人们需要和意识的控制。单向度将哲学上“现实即理性”的同一性理论转化为社会组织的原则。对于马尔库塞来说,单向度不仅仅是意识形态发展的产物,也是社会实践发展的产物。当人们接受了既定事物的合理性时,他们就会以尽职尽责的工人和消费者的身份发挥作用。因此,发达资本主义的单向度文化不仅在人们心中植入了错误观念,还把所谓现实合理性的观念与人们的社会实践联系起来。

马尔库塞以《单向度的人》的核心问题[7],即对虚假需要的讨论为基础,进一步讨论了晚期资本主义中新出现的意识形态。马尔库塞早期著作从哲学心理学的角度描绘了资产阶级内在性的崩溃,这种崩溃导致了他所指认的发达资本主义中人类需要的“虚假”模式;诚然,在将深刻内化的错误意识(弗洛伊德所谓的“过剩压抑”)转化为虚假需要的过程中,支配被“具象化”了。这种从虚假意识层面到虚假需要层面的转变,与马尔库塞50年代后期对新的社会历史发展的解释吻合。马尔库塞正是在他认为哲学范畴已成为政治范畴的地方突破了哲学的轨道。

这里出现了一种单向度的思想和行为模式,就其内容而言,其中的思想、抱负和目标超越了已确定的话语和行动领域,要么被排斥,要么被简化为现有系统及其数量扩展的术语”。 [8]

因此,单向度是为了解释发达资本主义的政治经济学利用文化和人格在工作和休闲领域重现异化时会发生什么。马尔库塞认为,这种经济和文化的紧密联系是凯恩斯主义对国内资本主义经济的管理和资本主义的全球扩张共同导致的。马尔库塞受到了40年代初到达美国的影响。从这个意义上说,《单向度的人》只是针对美国的政治和文化状况而写的,因为美国在战后重建时期是西方最“发达”的资本主义社会。马尔库塞试图解决美国的情况,首先调查了其重视实用主义、工具主义和价值自由的哲学文化。也正因此,他认为美国的实证主义不仅仅是一种科学的元理论,也是一种生活方式,它为第一维度和第二维度的融合创造了条件。而欧洲和第三世界的文化传统根深蒂固,所以这些地区的政治经济和文化并没有充分地融合。保罗·比克尼(Paul Piccone)认为[9],二战后法兰克福学派的批判理论在很大程度上是对美国“集体主体性”可能消亡的回应,这些回应集中在霍克海默和阿多诺的《启蒙辩证法》(1944)、马尔库塞的《单向度的人》(1964)和阿多诺的《否定辩证法》(1966)等著作中。比克尼认为,资本主义的总动员在制度上不再合理,资本主义制度现在不得不发明“人为的否定性”,以保留一些重要的创造性,从而使企业得到创新,使旧式官僚得到去程式化。

不足为奇的是,20世纪30年代新黑格尔主义的马克思主义者将集体主体性客观上的不可能作为其出发点,并试图保留资产阶级所创造的自由空间,而这个系统似乎越来越被排除在外。在进行这种理论上的让步时,他们称自己为 "批判理论家",并将他们的分析集中在文化和心理层面上。他们不仅为新的历史内容发展出新的概念形式,而且发现了所在研究领域的全新性。纳粹主义的兴起以及随之而来的反马克思主义和反犹太主义使法兰克福学派无法在德国工作。因此,他们在美国流亡时面对的是一个社会转型的成熟产物,而德国为此仍在发展。尽管与美国存在语言差异,并且美国也在不断地借鉴欧洲文化,但在20世纪30年代末和40年代初应运而生的批判理论仍旧旨在研究美国社会。也尽管他们的语言是德语,并没有在美国发挥重要的作用,但是批判理论已经不可逆转地超越了其在欧洲的起源。[10]

比克尼提出了批判理论的一个重要分期:在早期垄断资本主义时期(即“独裁国家”的兴起和资本主义全面动员兴起的时期,这一时期从20世纪30年代一直延续到20世纪50年代和60年代初期),批判理论首先利用文化和哲学分析,接着通过精神分析保留资产阶级全部内在残余。但是比克尼认为,暂时放弃卢卡奇1923年提出的集体主体性而转向更加个性化的对立概念本身是具有历史意义的。确实,垄断资本主义诞生于60年代的动荡之中,此时资本主义制度需要放宽集体性质的管理,以便为资本主义提供独特的智力来源,否则资本主义的发展会陷入停滞。正如马克斯·韦伯本人所见,最初建立官僚机制的资本主义体系会因为社会生活的过度理性化和过度官僚化而停滞不前,但官僚机构恰恰是效率和创新的源泉。因此,根据比克尼的说法,晚期垄断资本主义时期的马克思主义者所面临的挑战是,如何将这种“人为的否定”化作非专制思想和实际行动的现实可能性。在这种情况下,就算是企业和政府所招募的聪明年轻人,同样也能成为20世纪80年代的批判家。

启蒙辩证法

霍克海默和阿多诺于1944年发表了法兰克福学派里程碑式的著作——《启蒙辩证法》。[11]这可以合理地被解读为马尔库塞《单向度的人》更为深奥的版本。事实上,马尔库塞不仅在《爱欲与文明》中引用了霍克海默和阿多诺的书,他还明显地大量吸收了《启蒙辩证法》中的观点。霍克海默和阿多诺认为,当实证主义从科学研究的元理论原则被概括为文化和意识形态的生活原则时,它就成为一种强大的支配力量。

启蒙的“辩证法”意味着前工业时期神话与“理性”科学的不断交替。可以说,法兰克福学派以一种比韦伯更辩证的方式去面对启蒙和理性化过程中的问题。[12]人们在实证主义的支配下迷恋直接性和事实性,从而强化了使我们无法认识到蕴含在现实形态中的解放的辩证可能性的虚假意识。

“现代文明的真正传人害怕偏离现实,一如他们害怕偏离社会。他们不知道,事实在被觉察到的时候已经受到了科学、商业以及政治中的惯例的严格规整。”[13]

马尔库塞借鉴了启蒙辩证法的分析,同时加入了对技术理性的批判,认为技术理性与实证主义即意识形态有关。技术理性的作用是实现人类需要的“经济——技术协调”,从而编织出一个无缝的支配网络,人类一旦陷入其中,就无法再对自己的需要进行理性和批判性的思考。在谈到一个完全被动员起来的社会中需要的不真实性和被支配性时,马尔库塞说:“虚假需要是为了特定的社会利益而从外部强加在个人身上的那些需要,使艰辛、侵略、痛苦和非正义永恒化的需要”。[14]

起初,资产阶级内部可以直接通过意识形态批判或间接通过先进文化的超越性作品对抗社会强加给个人的需要,但这种内部特性已经被技术现实侵蚀削弱。为此马尔库塞提出了模仿行为,即对瞬间已确定行为的重复。马尔库塞在此唤起了霍克海默1947年《理性之蚀》中的一个主题:实证主义拒斥形而上学的概念,因此它赞同模仿已确定行为。虚假需要是由周围的社会秩序强加在个人身上的需要;个体在履行康德式责任时,总是重复自身的程序。因此,需要区分模仿行为和作为支配媒介的责任。

马尔库塞揭示了社会控制模式在早期资本主义和晚期资本主义的差异。早期资本主义时期,工人的服从源于资产阶级所强加的强调责任的意识形态;而在晚期资本主义时期,工人被束缚在清除了所有超验可能性的记忆和想象的文化中。现代人工作不是因为他们有为公共利益做出贡献的责任感,而是把工作视为休闲活动的“自由”。因此,虚假需求之所以虚假,不仅因为它们的内容具有破坏性(快餐、电视、暴力体育),而且因为它们无法被理性和批判性地审视。工人丧失了责任感,他们只按照自身认为的“唯一可能”的现实,模仿性地工作和娱乐。实证主义者认为,生活无非就是它看起来的样子。因此,文化机器将无止境的消费需要强加给那些自然将生存分为工作和休闲的人。

归根结底,什么是真正的需要,什么是虚假的需要,这只能由个人自身回答,同时这个回答只存在他们能够自由表达时。如果他们没有自由,如果他们被灌输意识、被操纵着本能,他们对这个问题的答案就不是他们自己的想法。因此,任何法庭都不能理直气壮地自称有权决定哪些需要应该得到发展和满足,任何这样的法庭都应受到谴责。但我们并没有回答:那些成为有效性和生产性支配对象的人们如何创造自由的条件?[15]

早期资本主义社会的和谐只有靠说服工人放弃他们的眼前利益才能实现;今天,人们通过追求身边的文化和消费就可以获得瞬间满足。早期资本主义以贫穷和不确定性为特征,而晚期资本主义则围绕着市场、消费和投资策略的大规模凯恩斯主义计划而展开。对喜好的操纵是当代技术官僚议程的一个重要组成部分。虚假意识的内化是自动的反应,即模仿,因为我们失去了关于过去和未来秩序的记忆,这些秩序与现有秩序有着本质差异。

拉塞尔·雅各比在一项重要的新法兰克福学派研究中,把这种记忆的丧失称为“社会失忆症”。[16]社会失忆症意味着记忆的丧失瓦解了理性和潜在之间的差异。他引用了霍克海默和阿多诺的《启蒙辩证法》中的一句话,“一切物化过程都是遗忘过程”。雅各比补充说:“这种综合症是一种普遍现象。换言之,社会已经失去了记忆,并随之失去了思想。无法回忆也就无法思考”。因此,他谴责新左翼对理论化和历史分析的拒斥,转而走向他认为注定失败的自发主义。进步主义天真地忽视当下的历史本质,只会走向乌托邦式的思维或纯粹的改良主义。单向度的思想是社会失忆症的一个表现,因为它既不基于过去也不基于未来,而把当下视为“永恒的现实”。要想辩证分析当前的秩序,就要说明它于历史上从何而来,以及它于未来走向何处。当下既是过去的具体化又是未来的承诺,这种辩证的思维既不能被单线的因果关系概念把握,也不能被固定表象的实证主义把握。社会失忆症导致了对现象的肤浅理解,这是一种原始的、并未审视表象下深层结构的经验主义。单向度抹杀过去是为了隐藏未来。

在晚期资本主义中,启蒙被颂扬为适应已确定现实的能力。理性等同于现实,而不是追求星辰大海。马尔库塞在《单向度的人》中指出,实证主义否定了未来社会发展的虚伪假设,从而证明目前存在的一切事物是社会发展的顶点。他进一步提出,技术理性排除了包括满足理性在内的其他理性,这一点我将在下节中讨论;技术官僚将理性定义为当下已确定手段与预期目的之间联系,摧毁了韦伯所说的形式理性和实质理性的区别。现代理性的隐秘实质包含表面的实用主义中,而这种实用主义是由高高在上的东西所定义的。因此,在思想被简化为操作性定义、形式逻辑和数学的过程中,技术理性即工具逻辑占据着上风。

这种思想的新模式是今天哲学、心理学、社会学和其他领域的主流趋势。那些在操作或行为方面无法得到充分解释的概念都会被“消除”。激进的经验主义冲击……因此为知识分子揭穿心灵提供了方法论上的理由,也就是实证主义,实证主义否定那些超越理性的因素,形成了社会规范行为的学术参照。[17]

有趣的是,马尔库塞把韦伯视为实证主义社会学家中最有洞察力的人之一,韦伯既是资本主义理性的早期辩护人,也是它的直接批判者。[18]韦伯哀叹技术理性的“铁笼”,但也将其视为不可避免的;他从不对这种摧毁实质意义和价值的技术理性感到乐观。马尔库塞拒斥技术理性,即效益逻辑,这种逻辑表面的形式主义包含着资本主义利润最大化。韦伯对无视人类价值的失控理性的病态描述并无错误,错误在于他对纯技术理性的开脱。马尔库塞认为,这种理性并不存在,也不可能存在。事实上,单向度社会的标志之一就是将价值和道德问题简化为实用问题(例如,简单地以人均收入等“社会指标”来定义贫困)。

马尔库塞对单向度的批判就是对韦伯的批判。马尔库塞和韦伯都哀叹超验文化第二向度的衰落。但他们在第二向度的功能上却持不同观点。韦伯认为,文化价值能提高工具理性的纯粹目的性;文化价值掩饰了物质再生产的世俗,因此工厂主也能涉猎哲学和戏剧。马尔库塞却认为其注定失败,因为第二向度及它所保护的可贵的资产阶级内在性必然会屈服于政治经济学的引力。由于分离了物质再生产与文化价值的“更高级”的领域,韦伯未能将文化作为独立的世界加以保护。只有拒绝无价值的“纯”技术交易,才能抵抗政治经济学的引力。因此,马尔库塞认为,目的性、实用主义、技术和效率看似无价值的理性,实际上包含利润最大化的本质精神;也正是此意义上的启蒙客观性,悄然成为了意识形态。但世上并不存在纯粹理性。

科学技术的批判

在晚期资本主义条件下,启蒙辩证法把形而上学视为无稽之谈,并保持“单向度”的存在。资本主义以社会控制的名义,巧妙地掩饰了支配理性为特定意识形态服务的不纯粹性。工人们必须认识到,他们在不向任何政党卑躬屈膝的伟大技术官僚的指导下,正进行着一项悄无声息的良性社会革命。此时,理性会以现实形式出现。马尔库塞在此意义上提出启蒙辩证法以及令人崇拜的科学技术精神。

工业社会最发达的地区始终如一地表现出两个特点:一是使技术理性完善化的趋势,一是在已确立的制度内加紧遏制这一趋势的种种努力。发达工业文明的内在矛盾正在于此:其不合理成分存在于其合理性中。这就是它的各种成就的标志。掌握了科学和技术的工业社会之所以组织起来,是为了更有效地支配人和自然,是为了更有效地利用其资源。当这些成功的努力打开了人类实现的新向度时,它就变得不合理了。为了和平的组织不同于为了战争的组织;为生存斗争服务的制度不能为生存和平服务。作为目的的生活本质上不同于作为手段的生活。[19]

马尔库塞对科学和技术压迫理性的批判,受到了霍克海默和阿多诺《启蒙辩证法》的启发。马尔库塞在霍克海默和阿多诺的批判中加入了弗洛伊德的“满足理性”,认为科学和技术作为人类自我外化的模式,本身也可以被爱欲化。这出现了一个引人注意的“新”科学技术的概念,它将解放自然,为人类实践的非异化形式服务。在正统的左翼中,这种新科学技术的概念常常被当作马尔库塞站不住脚的乌托邦主义的核心表现。[20]哈贝马斯则以超验的(transcendental)理由拒绝了新科学的假设。

如果科学确实要保留现代科学固有的技术控制之意,那么新科学的观念就不会比新技术的观念经得起逻辑推敲。就这一功能而言,也正如一般的科学技术进步而言,没有更为“人性化”的替代了。[21]

哈贝马斯认为,科学属于技术理性的领域,而不属于自我反思和自我外化的领域。哈贝马斯提出,科学作为一项人类工程可以在社会主义下得到重建,或者自然可以从固有的工具性科学技术中解放出来,但这是一种乌托邦式的想法。

自然界的复活不可能在唯物主义中被逻辑地构想出来,尽管青年马克思本人以及在马克思主义传统中的思辨家们,例如本杰明(Benjamin)、布洛赫(Bloch)、马尔库塞、阿多诺都被这种神秘的遗产所吸引。自然界不像在相互承认的基础上,在对双方都具有约束力的范畴中,一个主体去适应另一个主体的认识那样,没有丝毫反抗地同主体赖以把握自然界的诸范畴相适应。[22]

哈贝马斯不同意马尔库塞对科学技术的看法,他否定了马尔库塞批判理论的本能和生物基础。但是,作为人自身产物的科学和技术究竟是想进行自我表达,还是纯粹想征服自然。马尔库塞首先在《单向度的人》表达了立场,后来在《论解放》对这一立场进行了丰富,他认为科学可以成为在“审美精神”下进行的一种消遣性活动模式,一种与自然进行快乐的、非剥削性互动的模式。马尔库塞在《论解放》中指出:

解放了的意识能推动科学与技术发展,自由发现并实现事物和人在生活保障和满足方面的可能性,为实现这一目标而发挥形式和物质的潜力。然后,技术将倾于成为艺术,而艺术将倾于形成现实:取消了想象力和理性、高级能力和低级能力、诗意和科学思想之间的对立;而出现了一种新的现实原则。在这种原则下,新的感性和脱胎换骨的科学智慧将在美学精神创造下走相结合。[23]

马尔库塞认为科学主义——相信实证主义科学是解决所有社会问题的灵丹妙药——是单向度思想的认识论。我根据马尔库塞的观点说明了,粗糙的实证主义是如何把形而上学和规范性思想当作废话驱逐的。但他更进一步认为,科学和技术具有无价值的理性属于意识形态。事实上,他“新”科学的概念从反面说明了科学的公正性。相信社会问题可以在技术上得到解决,而不需要评估价值,这是技术官僚资本主义意识形态的一个重要组成部分,它将权力的钥匙交给了负责规划所谓的进步进化规律的专家。科学主义的精神万分强大,因为在它的名义下,我们愿意放弃对社会和自然进程的控制。也许哈贝马斯对新科学概念善解人意的批判可能无意中落入了一些人之手,这些人认为应该在物质再生产领域获得纯技术理性。

马尔库塞对科学和技术的批判在《单向度的人》中第一次得到了连贯的阐述,正如他在《爱欲与文明》中所言,自然不应该被无情掠夺,而应被设想成一个“花园”,在这个花园中,科学技术是自由的自我表达、甚至是席勒“消遣冲动”式表达的良性形式。[24]马尔库塞通过快乐幸福的科学概念,沉重打击了韦伯的理念,即科学是公正的、毫不关心超越性问题的科学家的专利。科学和哲学的二元论是西方哲学二元论把物质和心灵分开的又一例证。实证主义就是这种完美的二元论,因为它表明自然界无需解释地、完美无瑕地将自身呈现在科学家的眼前。在《单向度的人》中,马尔库塞并没有追求这种有趣的科学形象,而是在消极的意义上指出技术支配已经成为了单向度的力量。

技术理性的不可侵犯,不是通过关注人类的价值,而是通过假装关注效率和任务的切实完成而实现的;它拉平了现实与潜在的区别,消除了对深层结构的“无用”猜测。

从这个意义上说,马尔库塞批判技术精神并不是因为机器将其独特的邪恶强加给人们,而是技术精神充斥在现有的资本主义技术上。也同样在这个意义上,马尔库塞不同意哈贝马斯存在一个科学和技术“自身”的看法。

在社会现实中,不管发生什么变化,人对人的支配都是联结前技术理性和技术理性的历史连续性。但是,通过把人身依附(如奴隶对主人、农奴对庄园主、贵族对领地分封者,等等)逐步换为对“事物客观秩序”(如经济规律、市场等等)的依赖,谋划并着手对自然进行技术改造的社会却改变了支配的基础。可以肯定,“事物的客观秩序”本身是支配的结果;但同样真实的是,支配也正在产生更高的合理性,即一边维护等级结构,一边又更有效地剥削自然资源和智力资源,并在更大范围内分配剥削所得。这一合理性的限度及其有害力量,表现在被生产机构改进了的对人的奴役中,这种生产机构使人的生存斗争永恒化,并使它扩大到破坏这一生产机构的建造者和使用者生活的整个国际斗争之中。[25]

另一种科学技术在塑造自然和掌控自然中获得满足。马尔库塞在这个意义上依赖于他早先对哲学二元论及其在自由和必然领域之间的分裂的解决。科学在转化为自我满足的模式后不会失去其认知内容和客观性;相反,它的客观性将与一种以调查和操纵外部世界为乐的消遣性的主观性相融合。同样,技术也不会放弃它的工具理性,而会体现出一种能使人在触摸和塑造自然中获得快乐的“消遣冲动”。在这个意义上,马尔库塞的设想以先进的工业秩序为前提,基本需要在这种秩序下可以得到满足。他提出,科学充满了深刻的主观性,一旦科学从实证主义的意识形态束缚中解放出来,就会带来强大的破坏力。因为科学在表明外部世界静态性的同时,包含着充分的理性,从而取消了未来辩证运动的可能性。

马尔库塞不同意恩格斯等科学马克思主义者所认为的,存在类似于历史辩证法的“自然辩证法”,他并不相信科学和技术是自我外化的模式,包含着对人与世界关系的重要本体论讨论和政治讨论。实证主义之所以是一种政治理论,是因为它允许对超出人类控制的世界进行被动思考。而单向度的本质在于我们被一个信念系统所操纵,这个系统瓦解了政治经济和超验文化之间的区别,使我们进一步被物化的现实束缚。马尔库塞无论从实证主义还是科学或技术角度考察单向度思想的制约作用,脱离虚假需要理论的讨论是不完整的。

真实需要与虚假需要

单向度思维成为了社会行为的一种形式,成为了需要形式的“潜化”。

“毫不奇怪,在工业文明的最发达地区,社会控制已被潜化到这样的地步,甚至连个人的抗议在根本上也受到影响。拒绝“随大流”的思想情绪显得是神经过敏和软弱无力的。这就是下述政治事件在社会心理上的反映:在工业社会前一阶段,那些历史力量的消逝,似乎代表着新的生存方式之可能。

但“潜化”一词或许不再说明个人是以什么方式自动重复社会所施加的外部控制并使之永恒化的。潜化使人联想到自我把“外部的”移置为“内部的”那一整套相对自发的过程。因此,潜化意味着存在一种区别于甚至敌对于外部要求的内心向度,即能把公众舆论和行为撇在一边的个体意识和无意识。“内心自由”的观念在这里有它的现实性,它指的是人们可以借以变成和保存“他自己”的私人空间。

今天,这一私人空间已被技术现实所侵占和削弱。大量生产和大量分配占据个人的全部身心,工业心理学已不再局限于工厂的范围。在几乎机械式的反应中,潜化的各种不同过程都好像僵化了。结果,不是调整而是模仿:即个人同他的社会、进而同整个社会所达到的直接的一致化。”[26]

《单向度的人》在社会历史层面论述了资产阶级内在性在人类需要上的崩溃。发达资本主义的无缝网络创造了马尔库塞所言的“不幸中的欣慰”,公民心甘情愿地被束缚着,享受着自身的全面动员。单向度思维的潜化带来了虚假需要,单向度思维认为当下世界不仅是所有可能的世界中最好的,而且是唯一可能的。马尔库塞认为,马克思主义者需要一种人类需要的理论,以便更好地理解今天虚假意识的制度化形式。

这显然源于他在书中对弗洛伊德剩余压抑和压抑性升华的讨论,在剩余压抑下,个体放弃了自身客观利益,内化了社会控制的极端制度要求,远离了解放的伟大承诺。法兰克福学派认为,为了改变人们认为能够在此时实现解放并品尝胜利果实的看法,有必要在发达资本主义内部进行经验性的总动员。马尔库塞的虚假需要理论丰富了他早先关于潜化和支配内化的观点。这一论点是在法兰克福学派二战后移民美国时提出的。正如皮科内先前指出的,美国的资本主义已经达到了最成熟的阶段,因此有必要进行总动员。《单向度的人》是20世纪30年代主题的普及和美国化,它带有偏向性,而非具体的社会历史分析。法兰克福学派的批判理论直接运用在了20世纪50年代的美国,在那里,意识形态的一致性和以虚假需要为形式的支配的潜化,比马尔库塞和他的同事在欧洲看到任何事物都要“发达”。

新世界的批判理论有三个特点。首先,在战后重建时期,美国凯恩斯主义国家对于经济的管理程度比在欧洲更高(欧洲本身也在马歇尔计划下进行重建)。其次,战时节制所带来的战后繁荣创造了大量的消费商品,提高了消费者的消费预期。最后,由于美国从来没有轰轰烈烈的社会主义运动,阶级冲突也会比较羸弱,所以国家干预和对人类需要无止境的操纵不会受到阻碍。由于没有一致的左翼反对派,战后重建越来越多地采用冷战的措辞,从而创造了一个没有敌人的“人为的否定”,积极地增强国内爱国主义和训导公民服从。20世纪50年代美国发达资本主义的政治和谐与社会心理和谐,要求将最初在《时代周刊》中用来描述资产阶级内部堕落的理论范畴具体化。

马尔库塞的需要理论建立在马克思的“作为社会需要的私人需要理论”基础之上。但由于马尔库塞抓住了生物学的核心,他在马克思有关需要的社会决定论中加入了对真正需要的设想,认为真正的需要源自爱欲的非压迫性升华。马克思没有花大量时间用以区分虚假的或真实的需要,因为在企业资本主义的早期阶段,需要没有被异化,“潜化”的问题也未曾出现。按照马克思的说法,工人们因绝对贫困而被迫采取行动,这就是革命转型的主要动力。马克思尚未预见到资本主义的高级阶段对资产阶级内部性的动员的结构性要求;因此,虚假需要未能进入马克思分析的视阈。

马尔库塞在马克思的基础上增加了生物学向度,使人区分真实需要和虚假需要:剩余压抑带来的虚假需要,这种需要不是在自我决定的状态下自由做出的;真实需要是经过非压抑性的俗化,在爱洛斯的外化中产生的需要。用早期马克思的话来说,真实需要是通过创造性的实践实现自我外化的需要。这种需要的特定形式并未引起马尔库塞的兴趣,正如他后来在《论解放》中所言,逐项列出需要的内容是乌托邦的做法。需要的内容只有在自我解放的大趋势下才能被确定;马尔库塞保留了马克思“打猎—捕鱼—从事批判”的幽默讽刺形象,这种形象能够轻松地转换角色,并以其对自我表达的普适性而著称。[27]马尔库塞同意马克思所说的,在自由的状态下,需要和创造性工作将会惊人般的呈现出各种形态。

虚假需要理论是实证主义文化对科技理性压迫功能的分析在人类“生物学”上的应用。单向度并不是无声无息笼罩我们的超个人以太;它是个人需要在现象学具体层面的再生产。因此,我们逐渐喜欢商店里的小玩意和物件,作为剥削性和空虚性工作的永恒焦虑的抚慰。古希腊亚里士多德的二元论所支持的劳动和闲暇的区分让满足被归入消费领域。但马尔库塞继承早期马克思的思想,认为最真实的需要是那些介于生产和消费之间的需要,能在生产性和创造性的工作中实现人性。马克思在《政治经济学批判大纲》中描述了生产和消费之间密切相连的关系,而马尔库塞则进一步分析了劳动闲暇二元论在服务虚假需要时的制度功能。单向度思维使我们忘记了,就连爱欲上的满足和愉悦都可以像在闲暇中得到满足那样在工作中得到实现。

西托夫斯基、海勒和莱斯等人对需要和消费的研究表明[28],马尔库塞意义上的虚假需要本质上无法得到满足。莱斯认为,忙碌的消费者无法跟上商品不断变化的外观和诱惑。生态激进主义进一步认为,当能量和资源岌岌可危时,不可能通过无止境地提供商品去安抚被异化的工人消费者。当发达资本主义不能永无止境地生产商品时会发生什么?资本主义能在“稳定状态”下生存吗?正如我一向所主张的,这种消费者期望破灭的辩证法是发达资本主义最有力的危机点之一。虚假需要在本质上是短暂的,至少对虚假需要的满足在生态学上越来越不合理。

师承马尔库塞的莱斯认为解决办法在于,用可满足模式替代他所说的高强度市场环境。[29]从戈德温到马克思,小规模生产和消费一直是许多社会主义的夙愿。在这个意义上,西方对马克思主义的非极权解释一直避免将集中的政治经济学实体化(如国家社会主义模式),这种形式认识到技术的分散化与财富和权力的分散化是相辅相成的。事实上,对增长的初步限制和生态约束可能或许以偶然的方式提供了以激进方式改造社会的机会;在美国,对大政府和大企业的民粹主义怨恨可能转化为对植根于生产与消费、劳动与闲暇更加和谐的小规模社会主义的渴望。

比克尼在对“人为的否定”中提出,马尔库塞对单向度的描述,历史上属于早期垄断资本主义最具压抑性和整合性的时期;资本主义制度在更成熟的阶段逐渐放松了对主体性的束缚。比克尼认为,马尔库塞在认为虚假需要被整体化时,错误地外化了总动员的现实性。资本主义制度在更成熟的阶段不能脱离创造性的主体性投入而生存,这种主体性能通过精明的长期规划确保未来的利润。支配所有经验的官僚化资本主义必然会停滞不前。我认为比克尼对单向度的阶段划分是正确的。当今资本主义产生的需要,看似突破了50年代消费服从综合症。人为的否定成为了一种生活方式,持续关注个人成长和感性的培养。随着60年代新左翼反文化环境在80年代扩大为清醒的理论激进主义,这种由制度本身产生的消极情绪是否会激进起来?比克尼对此没有定论。

单向度阶段划分的重要性在于使批判理论保持辩证性。单向度是对马尔库塞“替代性选择的机会”的彻底否认。在《单向度的人》一书的导言中,马尔库塞认为革命形势是模棱两可的,但并不是完全没有希望。对单向度的认识本身构成了马尔库塞在书末所说的“大拒绝”,即通过个人选择对虚假需要的抽象否定。他在60年代后期的理论工作重点要解决的是,初始个体化的拒绝能否超越抽象的否定,从而实际地将个人的抵抗与规模更大的、甚至是阶级的抵抗联系起来。马尔库塞在1964年无法觉察到单向度的历史性,因此他容易将虚假需要永恒化,并对其废除不抱希望。有些批判将《单向度的人》仅仅视作为一本关于意识形态和观念的书,它们忽略了:在20世纪50年代末和60年代初,没有可靠的政治机器能将“大拒绝”扩大为政治行动。而马尔库塞本着30年代所写文章的精神,认为必须不惜一切代价抵制资产阶级内部性的堕落,哪怕只是在初始私有化条件下。

这是否意味着社会批判理论放弃了这一领域并把它交给了一种经验的社会学呢?这种经验的社会学除方法论的指导外避开任何理论的指导,它为一种谬误即不恰当的具体性所支配,因而虽在起着意识形态的作用却宣称排除价值判断。或者,辩证概念把它自己的处境理解为它所分析的社会的处境,从而再次证明了它的真理性吗?如果人们考虑到批判理论的最大弱点,即没有能力在已确立的社会范围之内中表明解放的趋势,就能找到答案。

社会批判理论在其起源时期,曾经面对过在已确立的社会中出现的实际力量(客观的和主观的),那已确立的社会通过废除已成为进步障碍的现存体制而向着(或被引导到向着)更合理、更自由的体制迈进。这些体制是批判理论得以建立的经验根据;批判理论从这些经验根据引出了具有内在可能性的解放的观念——在其他情况下就会被阻碍和歪曲的物质和精神的生产率的发展、才能及需要的发展。没有这样的力量作证,社会批判虽也是有根据且合理的,但却没有能力将其合理性转化为历史实践。结论是什么?“具有内在可能性的解放”不再是历史的替代选择的充分表达。[30]

这就引出一个关键问题,即虚假需要潜在的自我超越。在此,马尔库塞含蓄地重新回答了自卢卡奇以来西方马克思主义的重要议题。对自我伤害的需要的克服必须是一种努力,单纯在自我矛盾的经济结构的普遍冲突并不会给予保障。既然马克思主义不是决定论,因此资产阶级个人必须同时在意识层面和欲望层面,利用批判性反思来消除自己被扭曲的需要。个人是变革实践的第一战场。因此,马尔库塞并没有在个人自我转变和阶级激进主义之间作出选择,而是认为阶级激进主义始于个人的自我转变。个人之所以成为战场,正是因为单向度有摧毁资产阶级个体性的可能;没有这种个体性——一个至少在思想和感觉上坚决反对集体管理的个体——阶级斗争严格来说是不可能的。卢卡奇的集体主体只存在于斗争的个人之中,并只有通过斗争的个人才能获得实现。

替代性的机会

马尔库塞在《单向度的人》的结尾流露出悲观主义,认为“没有什么东西能表明这是一个好的结局”。因此,个人只能通过加入大拒绝,抵制消费文化的诱惑和它对理性与合理性的强制合并。用黑格尔的话来说,这是抽象的否定而不是具体的否定。

在其最发达阶段,支配的作用即管理,在大众消费过度发达的地区,被管理的生活就成为全体人的好生活,为了保卫这种生活,对立面统一了起来。这就是纯粹的支配形式。反之,它的否定则表现为纯粹的否定形式。全部内容似乎归结为一个结束支配的抽象要求一推真正革命的迫切要求,和使工业文明的成就有效的结局。面对已确立的制度的有效拒斥,这种否定表现在“绝对拒绝”这一软弱无力的政治形式中;这种拒绝愈是荒唐,已确立的制度就意是发展其生产力、减轻生活的负担。[31]

但它也可能是阶级斗争的开始。事实上,正是通过大拒绝,马尔库塞开始了“个人与阶级的辩证法”。这种辩证法通过适当的中介将个人与社会群体联系起来,努力将个人的反叛提高到全面的集体行动主义的水平。在《论解放》之前,马尔库塞从未阐明过这些中介,他尽管有所暗示,但他始终没有定义这些中介是什么。所以马尔库塞思想在整体上仍然不够具有纲领性和社会历史性,但仍值得注意的是,他构想了个人和阶级的辩证关系,并没有把变革活动降低为“意识的改变”或严格的个人选择。马尔库塞轻易地看到,如果群众不积极渴望革命,革命就会停滞不前。

从大拒绝的基础来看,这种个人和阶级辩证法的概述既是马尔库塞批判理论的优势,也是其弱点。它的优点在于它寻求个体化的理性概念,并以其恢复集体管理下的主体自治性;马尔库塞深刻地结合了德国唯心主义和精神分析学,找到了解决哲学二元论的钥匙,加速对非专制马克思主义基本资源的痛苦个人的恢复。而它的缺点体现在,马尔库塞只分析了被支配的个人,并未找到相应的媒介将大拒绝与超越个人的社会实践联系起来。在反对所有人都面临的正统马克思主义的自动阶级斗争模式时,马尔库塞错在了过于个人化,从而过于抽象地消极。面对革命的决定论,他回避了严肃的纲领性思考,而这种思考可以在个人抗议和自我解放与类似工人委员会的制度形式之间建立联系。这主要是因为马尔库塞处于二战后尤为明显的彻底没有革命性的政治文化中。但这也可能是因为马尔库塞过度吸收了资产阶级的高级文化,尤其是其艺术,马尔库塞暗示革命只能通过必然是一种抽象的政治的审美激进主义来进行。

马尔库塞的最后一部作品《审美之维》,在艺术超越性功能的讨论上延续了对大拒绝的抽象否定。的确,我把马尔库塞解读为60年代末学生运动的本质行动主义和作为恰当革命工具的崇高美学之间的分裂。他在1973年对新左翼的批判《反革命与起义》,揭示了他增长着的矛盾心理。他认为新左翼过于个人主义,不能充分适应个人和阶级的辩证关系。

新个人主义提出个人与政治反叛、私人解放与社会革命之间关系的问题。它们之间不可避免的存在对立和紧张关系,这容易崩塌为一种直接性的认同,从而破坏两者的潜力。但如果没有个体新理性和新感性的出现,就不可能有任何质变的社会变革和社会主义。没有个体变革推动者的彻底改变,就没有社会的彻底变革。然而,这种个人解放意味着超越资产阶级个人:它意味着克服资产阶级个人(他是在个人、私人实现和社会表现之间的张力中形成的),同时恢复资产阶级文化曾经创造的自我的、隐私的向度。[32]

一方面,马尔库塞认为新左翼过于个人化;另一方面,资产阶级文化是自我否定的,因为它没有克服自己的内在性。马尔库塞无法找到一个恰当的折中概念,以便走在统一的新左翼主观主义的希拉和激进美学的卡律布迪斯之间,其实这在本质上是不政治的。尽管马尔库塞比当时绝大多数的马克思主义者更为同情学生运动,但他反对学生运动不充分的理性,认为它本质上是对理性的反叛。但这并不是说马尔库塞找到了一个更好、更有效的在个人和集体间搭建桥梁的模式。

马尔库塞以批判先进资产阶级秩序的形式,在新左翼的政治直接性和资产阶级艺术的中间性之间摇摆不定。那些指责批判理论“非政治性”的人忽视了:马尔库塞不能找到一个能够体现新左翼非权威目标和超越自发性的“集体主体”。马尔库塞冒险走向美学理论是70年代的政治形势引起的,激进政治在当时已不复存在,美国工人阶级自我矛盾地接受了“新保守主义”的解决方案来应对日益加深的经济和社会危机。批判理论是一种政治的指控,更多的是指控流行的政治文化,而不是与法兰克福学派有关的人。事实上,马尔库塞比任何法兰克福学派成员都要积极地从事于新左翼的活动,并挖掘新左翼的马克思主义意义。马尔库塞最终发现新左翼的弱点——过于个人化、过于直接——这既不是他的错,也不是他批判理论的错。作为1973年对新左翼的重要批判,《反革命与起义》标志着同情式的辩证法批判。马尔库塞并没有对新左翼的坟墓做出圣谕式的判断,而是按照作为重要理论陈述的《论解放》中更系统的做法,以试图挽救新左翼重要的反对性内容。

[1] Ernest Mandel : Late Capitalism, London: NLB, 1975.p502-503. 曼德尔指责以马尔库塞为代表的法兰克福学派将科学和技术具化为晚期资本主义的特殊特征。

[2] 法兰克福学派对支配概念的使用参见Trent Schroyer,:The Critique of Domination , New York: Braziler, 1973. Martin Jay:The Dialectical Imagination, Boston;:Little Brown, 1975.

[3] 在我的《西方马克思主义概论》中,对物化、异化和支配之间的相互联系进行了更详细的讨论。尤其参见第四章,《黑格尔主义马克思主义之二:支配理论》,第221-289页。

[4] Phil Slater:Origin and Significance of the Frankfurt School, London: Routledge and Kegan Paul, 1977.pp.147-148.

[5] See Herbert Marcuse: One-Dimensional Man , Boston: Beacon, 1964. p.11.

[6] 有关马尔库塞先前的学生对单向度理论的精彩研究参见Paul Breines :Critical Interruptions, New York: Herder and Herder, 1970.

[7] 有关人类需求问题的新马尔库塞主义处理方法,请参见威廉·莱斯《满足的限度》和Agnes Heller: The Theory of Needs in Marx, London: Allison and Busby, 1976.

[8] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.

[9] See Paul Piccone: Beyond Identity Theory, in John O'Neill (ed.), On Critical Theory, New York:Seabury, 1976, pp.129-144,

[10] 同上,第9页。

[11] 霍克海默,阿多诺. 启蒙辨证法:哲学断片. 上海人民出版社, 2006.

[12] 霍克海默,阿多诺. 启蒙辨证法:哲学断片. 上海人民出版社, 2006.

[13] 霍克海默,阿多诺. 启蒙辨证法:哲学断片. 上海人民出版社, 2006.3.

[14] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.6.

[15] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.7-8.

[16] See Russell Jacoby, Social Amnesia, (Boston: Beacon, 1975).

[17] 同上,第13页。

[18] 参见马尔库塞的论文《马克思韦伯时代的工业化与资本主义》,第201-226页。

[19] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.17.

[20] 我对马克思科学技术批判的问题参见 Marcuse and Habermas on New Science, in Polity, Vol. IX, No. 2, Winter 1976,pp. 158-181.

[21] Jurgen Habermas, Toward a Rational Society , Boston :Beacon, 1970. p.88.

[22] Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests , Boston :Beacon, 1971. pp. 32-33.

[23] Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, London :Penguin, 1969.p. 24.

[24] 马尔库塞. 爱欲与文明.上海译文出版社, 2012.

[25] 马尔库塞. 单向度的人.上海译文出版社, 2006.131.

[26] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.10-11.

[27] Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, London : Penguin.

[28] Tibor Scitovsky, The Joyless Economy;Agnes Heller , The Theory of Needs in Marx, London: Allison and Busby,1976;William Leiss, The Limits to Satisfaction, Toronto: University of Toronto Press,1976.

[29] See Leiss, The Limits to Satisfaction, especially pp.104-113.

[30] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.231-232.

[31] 马尔库塞.单向度的人.上海译文出版社, 2006.232.

[32] Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt,(Boston: Beacon, 1973), p. 48