2023 MLA live:只有散步我們才真正聊天|hayami's blog

一些在香港看 MLA 演唱会时的散步随笔。

在香港机场通宵写 blog. 我知道天亮之后,我将会去到另外一个角落。所以要趁今晚写下来,珍藏下来。写这篇 blog 的时候也在听歌,所以也邀请你在阅读的时候,开启每章小节的歌曲啦 🎶

1. 小费多给一点好不好?

夜晚11点钟,从九龙湾的 live 散场,我们坐上地铁到旺角站,散步到一个街心公园。香港也有很多榕树,时常为粤语区共享着同一种语言、相近的文化、同样的树木和气候而感到羡慕。盘腿坐在凳子上聊天的时候,秋天的榕树叶打着旋儿转下来。

「所以她为什么什么这么喜欢你?」

「我不知道」,L想一会,「可能是我和她分享了一些童年创伤经历...但我们真的不合适。」

「不合适就早点分开啊。」

「嗯,以后的日子还长呢。」

午夜散步到弥敦道。

「我听过一个说法。如果把现代爱情比作垒的话,一垒是做爱,二垒是分享原生家庭创伤,三垒是一起逛菜场。」

「呃,一垒之后要过很久才到二垒吧。」

「不是啊,二垒不是无缝紧接一垒的吗?」

「对喔。我一直很向往三垒,但好难喔。」

「这就是都市快餐爱情嘛。快乐唾手可得,真心难觅。」 我又想了想说,「如果她是因为你分享了原生家庭创伤而爱上你,可能是因为......坦诚所具备的能量是巨大的。」

《偶然与想象》里的第一个短篇,讲的就是这个故事。

我觉得 他也正触摸着 我内心的深处,这听起来……好色

不会吧,老实说 我也觉得很色,我都不知道原来谈话可以这么色

久说「我们是通过谈话在抚摸着彼此」,古说「太色了」,并且对「没有做」这件事情感到非常惊讶。想起以前看到的一则广播:

过度的交流会诱发性欲。因为坦诚所具备的能量是无限巨大的,没有人能够完全承受另一个人的自我剖析, 更别提毫无保留地剖析自我。两个人当中总有一方会率先承受不住这种赤裸所带来的不安,这时候人们下意识地就会开始做爱。以及,在倾听的过程中,总会有那么一个瞬间会让人分不清是心疼还是心动。就是这个瞬间,这就是产生性欲的瞬间。

我能理解很多人是这样的。但如果,有的人天生就是文本盗猎者呢?

那天看到喜欢的朋友(小旗)说,她没法 small talk, 要交谈就是往深了去。直到有天有个男生问她,you think we are just having a conversation or we are connecting. 她很惊讶说明显是前者啊,但的确很多人会当作是后者。她在很后来才学习到,「如果你谈性,谈亲密关系,对异性来说很可能是在释放某种信号。」

我也不喜欢small talk, 泛泛而交很容易变得热闹而空虚。好像在大部分人和人的交往里,我倾向于谈一些很抽象的深刻的命题,人性,死亡,创伤,爱,还有当事人也未曾注意到的扭曲和阴暗。你要知道我是一个故事挖掘者,我对于挖掘人内心幽暗的秘密有着深深的着迷。这是不带感情的、理性的旁观,即使投入共情也是为了理解故事本身。我很抽离,所以被这样诡谲的好奇心驱使着,我可以一个人站在百尺地下肆无忌惮地冒犯全人类。我们是文本的盗猎者,只擅长抓住故事最细枝末节的部分进行剥丝抽茧,我们只喜欢高能量的对话,是嗜血的肉食猛禽。

由不相識再到交心一場

然後又回復正常

四十分鐘的關係似夢一樣

人生經歷總無常

你又何必介懷心上?

— Track 7 on 寂寞的星期五

my little airport / 2012

2. 今宵多珍重

Y 说他小时候的梦想是当上海市市长,

「啊,什么嘛....」,我突然被可爱到了一下。「我想当飞行员」、「我要做动物园园长」,这些童年的梦想很少会在成年人的嘴里说出来了。

我们见面的地方在 Bound Kowloon(界限佳坊), 据说这是 MLA《今宵多珍重》的 cover 的地点。

去年木遥发了一段话,说自己因为2016年的11月因为某个历史性事件,「拉着我最好的朋友在上海去喝了个酒,絮絮叨叨地说我对世界的信念一夜之间崩溃了。后来我一直觉得那一天是我告别青年时代的时刻。是的,对我自己来说告别青年这件事是个清晰的点,就发生在那一天。今天这个朋友本人跟我描述了一模一样的的感受,觉得世界在自己眼前消散了。」

「世界在自己眼前消散了。」

里面有这么一句。凌晨两点,这十个字在空荡荡的机场里飘荡,像幽灵,像鬼魂,像一个巨大而无底的黑洞。我盯着地板,想起《那不勒斯四部曲》里 Lila 说的“界限消失”——“就是在不到一秒的时间里,一个人、一样东西、一个数字或者一个音节,会打破原来的界限,改变形状。”

她自己身体的界限也越来越柔软、易碎。她很难控制自己,但最后努力做到了,没有把自己的焦虑和崩溃展示出来。莉拉通常天不怕地不怕,但那时候她看起来满脸恐惧。

当初看这本书的时候,最震撼莫过于“界线消失”这个描述。我后来去查了它的英文版本 margin dissolving,更像是融化—“一种抽离感,出世感。世界在我面前溶解。有我也在这个世界融化了。”

自信强大、充满力量的天才女孩 Lila,在跨年夜漫天的硫磺硝烟之中,第一次发现事情不在自己的掌控中了。旧街区的贫穷、无知、暴力和残忍,像一张早已织好的、无法逃脱的蜘蛛网,压在赛鲁罗家的孩子身上。她描述那种感觉,就像位于一场地震的震中,各种感官忽然都失灵了。

我想,也许我们都会有一些时刻,对身处的世界有更深认识,对自己的过去有更多告别。一切我们认为独立存在的价值、伦理和道德都顷刻间化为乌有、荡然无存。那种在世的陌生感、生命的虚无感,都化成了袒露在平原里踽踽独行的存在主义孤独。

Y 人生的重要转折点,同样发生在2016年11月那个历史性事件。他说自己是见过那个美丽世界的人,所以时至今日,总是有一种被世界欺骗了的感觉。

从 bar 里出来,本来要去 99 咖啡店。但我点的清酒度数太高了,还没走多远,就在转角的垃圾桶边俯着身体干呕。打车回去只会加剧不舒服,所以只能原地缓一缓。午夜两点,坐在马路牙子上,背后是一个打烊的冰室,玻璃门上贴着花花绿绿的菜单。马路上时不时有货车呼啸而过,像一把锋利的刀子划过平静的对话。

和他的谈话总会让我想起去年最喜欢的一本小说。“美丽的世界,你在哪里?” 这句话是2018年利物浦双年展的主题,取自弗里德里希·席勒于1788年所写的诗。

萨莉·鲁尼的小说很有阶段性,《正常人》是青春期的 puppy love,《聊天记录》是20岁出头的ethical slut,而《美丽的世界,你在哪里》最适合现在所处的20代末,是成年人的 painful happy ——「我们的成长抵达尾声」。主人公在对话里大量谈论消费社会、美学准则、气候变化、难民危机,当柏林墙倒掉时,人类失去了对美的直觉;当苏联解体后,美丽的世界便不复存在。如今我们该怎样在参差中生活?

「你有被骗过吗?」

「呃...被这个世界骗了算吗」,我 call back 了一下他的话,绕开了这个问题。

Y的命题都很宏大,像资本、技术、人性、原生家庭。我没法对那些结构性的问题给出解答,我自己也有很大的political depression. 我只能说,「好啦,具体一点,具体一点好吗?」

喜欢《美世哪》这本书,是因为这本书主人公面对的困境实在太当代了,给出的解法也非常当代,那就是「在无法改变宏大世界的时候,至少我们还可以缔造人与人之间最小单位的关系。」全书都在讲关系,男孩,女孩,爱情,友情,像沙,像水......看完仿佛被一场名为「时代」的巨大海啸席卷而过,但劫后余生,还能看到手臂上细小微曲的汗毛在阳光下闪闪发亮。

「我这样是不是不好」、「难道只能这样了吗」,他在叙事中穿插着一些问题,不知道是问我还是问自己。我看着马路上流光溢彩的灯光,可这样虚无悲哀的情绪底色,好像一片怎么都洗不出色彩的漆黑底片。

「不会啊」,我认真看向他,却只能吐出这三个字。

现在来改写我们的成长经历真的为时已晚吗?《美世哪》全书倒数第二页,鲁尼借艾琳的信给出了答案,原来人生可以在痛苦很久之后变得很快乐,它不是非此即彼的事,它不会被固定在一条名为“性格”的沟槽里,然后一路开到底。哪怕发生这么多事,哪怕世界这幅德行。哪怕人类正在濒临灭绝,我们仍会写信,谈论性和友谊。因为爱一个人总是比不爱好,在聊天的过程中、我们学会了坦诚和依赖。

也许这就是鲁尼的解法。也许这就是「具体一点,再具体一点」,还有「活在当下」。

今宵多珍重 聽日又未必會係咁

今宵多珍重 聽日又另外一個樣

今宵多珍重 聽日又未必會係咁

今宵多珍重 聽日又另外一個樣

— 《今宵多珍重》my little airport

3、你的鸟儿会唱歌

聊到交流方式,我在 Y 的手机上看到他和朋友的聊天记录。虽然这个时代每个人都好像患上了一种叫做「自言自语」的现代病,但我还是很震惊于他和朋友的聊天方式 —— 就连吵架都吵不起来、好像完全不在对话的呓语。

IG上有个念哲学的读者(@kevinyyyeung),看到我去看 MLA, 他分享了一篇他的论文。里面有一段是这样的:

對於自我的過分關注也為現代社會帶來不少問題。現代社會成了一個自戀型社會,甚至產生了一種前所未有的症狀——「愛無能」,香港樂隊my little airport的歌曲《愛情disabled》引發了大眾的共鳴,「當我想找一個好友得到心靈上的解救,總是沒有一個可以找得到我心靈的入口。當我見到戲院的觀眾開始投入到淚流,我都想知道故事有什麼值得大家憂愁」。

這是因為愛的對象是異質性的他者,自我中心的不斷擴張卻將一切同質化,失去他者的世界就是一個令人麻木的世界,其中只剩下孤獨的自我,因為不再有任何令我們感到驚異和陌生的東西。

因此,自戀的主體不可避免地也是憂鬱症(Depression)的主體,「在到處都是自我的深淵中漂流,直至溺亡。」

想起春天的时候小海豹在豆瓣问,爱情是一种什么动物。下面有人说萤火虫,短暂且美丽;有人说龙,听过没见过;有人说尼斯湖水怪,存在真实和想象虚幻之间;有人说独角兽,要相信才会存在。

那时正好看了三宅唱的电影,叫做《你的鸟儿会唱歌》。画面调度细腻柔软,叙事风格轻盈迷幻,是摄影师滨田英明的2019年邦画top3。像是《夜空总有最大密度的蓝》片名取自最果夕日呓语般的诗集,这部电影片名取自 Beatles 的歌 And you bird can sing。歌曲描述了两个没有交流的人 ——— “你的鸟儿会唱歌/你的鸟儿会摇摆/你的鸟儿是绿色的/但是你看不见我”。anthology2的版本里列侬像是磕了药,一直咯吱咯吱地笑场。据说他在后来的采访中对这首歌嗤之以鼻,认为它是废物一样的存在。也许是因为它散漫而无序,和这部电影一样 — 在诗意外壳的包裹下,在看似轻盈浪漫的叙事里,是一种巨大无妄的空虚和暗流涌动的迷幻。

如果你问我,爱情是一种什么动物。我想说爱情是互相看不见的小鸟。像是歌里唱的那样:

You say you've seen seven wonders,

and your bird is green,

But you can't see me,

you can't see me.

You tell me that you've got everything you want,

And your bird can sing,

But you don't get me,

you don't get me.

— And Your Bird Can Sing /《Revolver》

Beatles / 1966

四、我们时代的爱无能

之前因为身心灵乱象的事情,看了一本书,叫做《療癒陷阱:被世界遺棄時,你想如何被接住》,是台湾一个精神科医师邓惠文和电视剧《我愿意》编剧吴洛纓的对谈。

看完和好朋友 x 聊说,感觉身而为「人」可能都是缺一些东西的。不是说爱情、荷尔蒙、新鲜感、激情、陪伴什么的,而是比如被理解、被看见、一些危险的不确定性、一些充满不确定中的确定性、一点点信仰......etc 只是人太容易把这些缺的东西寄托在「爱情」上面,因为亲密关系的确是获取它们的一条捷径。

x在2022年兵荒马乱的日子过后,说过一句话,她说「**需要一段亲密关系来重新找到自己和世界的锚点**」。我很能理解她,但经历了疫情时代的爱情后,愈发相信现在是爱欲消亡的年代,寄托在爱情上面很容易灰飞烟灭死无葬身之地。

如果对抗抑郁的解法是「关系」,对抗宏大的方法是「具体而微的生活」,那么这些都指向爱情吗?

當我見到戲院的觀眾開始投入到淚流

我都想知道故事有什麼值得大家憂愁

love disabled love disabled

love disabled love disabled

l'amour, mes amants, mon amour, aimer.

愛情,愛人們,我的愛,去愛。

而我將要說的是,

l'impossibilité d'aimer dans notre temps.

我們時代的愛無能。

— Track 3 on 適婚的年齡 /2014

my little airport

五、我會在IG看你一生的轉變

10.20周五场的 encore,当一个大大的黄色 M 被拿到台上时,全场都在开心大叫《麦记最后一夜》;《独身的理由》是我看了现场才喜欢上的歌;《诗歌舞街》最不同的是,前面有一段无伴奏的轻轻哼唱,悠远清亮,像流星拖着长长的尾巴无声划过沙漠。

当同时听了这三首现场时,我终于能理解为什么有人说它们连起来是三部曲。

《麦记》是要回英国的前一夜,你没有上楼,我们一起度过了最后一夜。在橙汁、朱古力与露宿者的麦记,我想到也许你只是想互相取暖,然后再电卷风驰地离开。这是属于年轻时谈恋爱会有的敏感、脆弱,还有看似潇洒的故作倔强。

到了《独身的理由》,时光飞逝如幻似烟,我们都成长了很多。我在 IG 看你结婚,看你遛狗,看你和妹妹合照。偶尔他也会和你一起,出现在异国的景点。隔着交错的时空,我们过上了各自的平行生活,唯一的接触点是我仍在诚品书店用你的编号买书。

在大角咀表演之后,居然意外遇到了你。完场后我们去了深水埗,不知道怎么走到了99咖啡店,听你说刚出生的bb, 听你说外地历险。而路过光点闪闪的诗歌舞街时,我平静接受了你的变化,和所有这些我没有参与过的人生。《诗歌舞街》的英文名叫 Sycamore street, 译作小无花果树。暗指一段无花无果、无疾而终的爱情。我好像一直停留在原地,但不一样的是,我终于接受了这一切,不会再为你哭泣。

我一直很喜欢《麦记》和《诗歌舞街》,但《独身的理由》是现场看完才爱上的。那个瞬间是 Nicole 舞着手,唱着「我會在 IG 看你一生的轉變,在 IG 等你 BB 的出現。」

不知道从什么时候开始,我们认识一个人是从「社交媒体」开始的。

我很少点开 L 的 IG, 他总是在 story 发一些很头痛的 fz 内容。只是有一天偶然划到很后面,看到他说要去看 MLA,想让大家推荐一些小众散步路线。「啊哈,总算说人话了」,于是我 DM 他说,「有本书叫『香港散步学』。」他回说歌迷群里有人做了小飞机歌词提到地点的 google map, 我点开链接,地图上密密麻麻插满了小旗子。

因为这个契机,我当下决定去香港。于是收票、订机票、订住处,一天之内完成了所有操作。「MLA 演唱会」对我来说是个很遥远的东西,他们似乎活在 Spotify 和 YouTube 里, 从来不活在 live. 只是「散步路线」这个词,让它一下子变得触手可及了。

后来没想到的是,因为这个契机,真的组织了一场《香港散步学》作者的city walk;不光是那一场的活动,似乎每个在香港的午夜都在散步。凌晨一点,两点,三点,找涂鸦,吃打冷,逛到甜水店,坐在马路边。原来只有散步我们才真正聊天。一瞬间一瞬间,像梦,像幻影,像诗歌舞街地上的星光点点。

23号的尾场梦幻得不像话,encore了两次唱了15首,而且梁朝伟也会在观众席里,据说气氛非常非常热烈。但当晚我并没有去,在养精蓄锐准备去第二天的麦理浩径徒步。

也许是前几天的午夜散步扰乱了生物钟,提早上床后,颅内开始散步了,闭着眼睛完全睡不着。索性开灯打开 IG, 乱七八糟回一些消息。

和 L 聊到这几天的一些感受,不知道说到啥,他说蛮好奇在我心目中他是个怎样的直男。我打着茬说就是弟弟的感觉啊哈哈哈哈哈哈,想轻巧地绕开这个严肃话题。我很喜欢观察人类,但并没有把结果分享给当事人的必要,何况是个未来不太会有交集的人。话题东拉西流转了一会,也许是一些真诚在作祟,我还是诡使神差地绕了回去,很坦诚地讲了一些感受。

其实我不怎么点开你的 IG, 因为你的 story 里面经常就是 fz 的内容。我也知道你很早之前写过我说,「以前不喜欢这个博主因为她太岁静了,直到后来balabala」。但生活是很具体的,当有些人意识到有些宏大无法短时间内改变的时候,ta也不是不关心不反抗了,只是会更“具体”了,具体也是一种反抗。但你给我的印象太宏大、太抽象了,就像是....一个愤怒的fz.

「天呐,居然是这样的印象吗?那你还愿意见我。」

因为你正好也看 MLA 啊,我觉得一个人在网上表现出来的样子是比较单一的。在现实里会有更多维度的,而且也没踩到什么“不能见”的雷点。

他又发了一个视频给我,似乎在努力澄清一些印象。

我觉得人的生活是很具体的,看一个视频的演讲看不出什么……漂亮话谁都会说,但落入到生活里还是一些很具体而微的东西。

「是的,但你如果看我的生活也就会觉得我是一个湾区中产码农。」

所以生活不是用来看的呀。每个人能看到别人的生活都是社交网络上呈现出来的,有套上滤镜的。但生活是需要「进入」的,真正进入之后才会看到各式各样颜色的呈现,褪去滤镜后的真实、柔软和灰暗。

我想到很多年前的 c**bh**s, 有个房间叫《两岸青年大乱聊,所有人问所有人》。很难想象中文互联网上还会发生这样的公共讨论:青年、guo家、z府、公平、个体quan力、两岸三地、自youmin主。短暂的自由与长久的辩论,大环境的痛苦与个体的困惑。但我最最最最感动的不是这些,而是聊完的时候是凌晨三点半,主持人下线前告别说的话,“我们下次不要再在线上大乱聊,我们做线下大联谊好吗?”

“我们一起去聊音乐聊电影,去旅游。”

剛過身的作家 你介紹那年

寫過只有散步我們才真正聊天

再次聽你說故事

聽你說剛生的嬰兒

詩歌舞街 地上有著光點閃閃

— 《詩歌舞街》my little airport

SABINA之淚/2021

尾声:每次到了你要走的时分

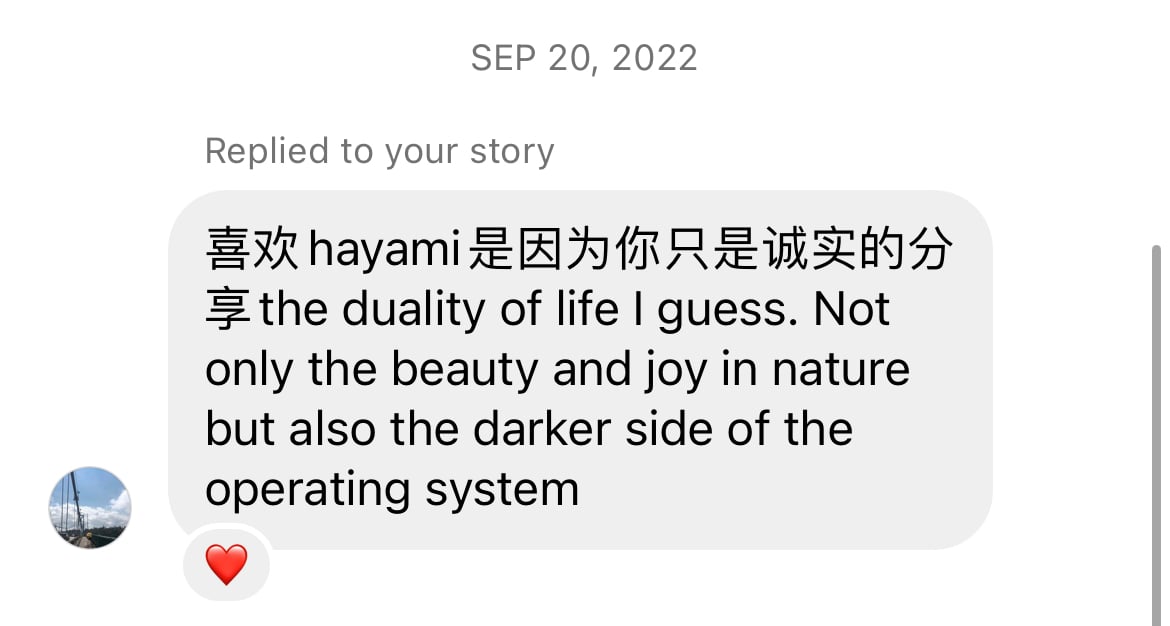

当被问到「你为什么喜欢 MLA 」的时候,我说曾经 IG 上有个读者给我发过这样的话。可能是我这几年最喜欢的评价之一了。

MLA 于我来说也是如此。15年他们在大陆开巡演,我第一次听说他们还是《在动物园散步才是正经事》。这样的乐队并不是非常吸引我,太文青、太情爱、太平和了。我开始喜欢他们是后来的事情,具体哪个时间点相信不说也会有歌迷知道。

从那个时候开始,我听到了他们的歌里更多的愤怒、悲伤和不甘。这种消极是有巨大生命力的,因为「仅有积极面的生命是没有生命力的,因为消极对于保持生命力至关重要:只有一件事物、一个人身上体现出矛盾性且具备容纳和接受这种矛盾性的能力的时候,才能被称为是有生命力的。」

我想,这就是这位读者说的 the duality of life.

疫情之后,一个很大的命题是「最小单位里人与人之间的连结」;而当我主动选择居无定所的生活方式,也势必会失去稳固的社会支持网络。所以我很珍惜在流动的生活中,和朋友们在世界各地见面的机会。这次 MLA 的演唱会就像是一次大型的见面会。

香港最美好的地方在于「瞬间」。天涯海角的朋友们不约而同聚集而来,从来不在一个世界的人,就这样轻盈地见到了。每天都散步到午夜三点,找涂鸦,吃打冷,逛到甜水店,坐在马路边。原来只有散步我们才真正聊天。一瞬间一瞬间,像梦,像幻影,像诗歌舞街地上的闪闪星光。退房的时候看到大家的IG, 变成了高铁变成了机场,变成了各自的轨迹和远方。所有人都像失恋了一样,一场六天限定、名为昆德拉故事的恋爱。

一直奇怪为什么 Spotify 上最受欢迎的 top1 是《西湖没有中秋》,在最完美、最完美的尾场落幕后,今早醒来发现变成了《诗歌舞街》。一定是很多人也去诗歌舞街了,一定有很多人也像我一样短暂心动了。甚至到现在都说不清楚是谁,是什么时候,是什么场景;但这样的心动是对香港,对你,对此时此刻的我们。

每次到了你要走的時分

我的心都會痛一陣

即使是这么说,但是朋友们,相信总有一天我们还会再次相遇。在地球的某处,在宇宙的某刻。

Hayami

凌晨五点 2023/10/25 于香港机场

sns:

微博/小红书/即刻/bilibili:早见Hayami

Twitter/ Instagram:hayami_kiraa

个人网站:https://hayami.typlog.io/

Telegram channel:https://t.me/hayami_kiraa

Podcast:@鱼生皆假期