风论与毛主义

“执政党的党风问题是有关党的生死存亡的问题[1]”, 1980年11月,陈云如是说。可是,什么是“党风”?这个词意指的到底是什么?当时的中国,正在重建后毛泽东时代的统治秩序,国家和领袖、党和人民、集体与个人等等所有重大政治关系都在调整之中。在这个关键性的历史时期,党风问题却被提到令人震惊的“党的生死存亡”高度上。这种“风”怎么会关涉到中国共产党的生死存亡?又如何可能成为如此重大的问题的?

“党风”这个词并不是陈云的发明,据黄克诚撰文说,“在我们党内,毛泽东同志最先提出了党风这个名词,并对党风问题做过系统的论述”。黄克诚在同一篇文章中解释说:“党风指的是党的作风,是共产党员的作风,他包括思想、政治、工作、生活等各方面的作风。”“中央纪律检查委员会成立时,我请示陈云同志,问他首先要抓什么,他说,要抓党风。党风问题就是这样提出来的[2]”。

§1. 毛主义的历史形成:气论和风论的由来[3]

美国汉学家施拉姆(Stuart Reynolds Schram 1924~2012)注意到了1938年10月毛泽东对“马克思主义中国化”的经典性论述:“教条主义必须休息,而代之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”。在施拉姆的英文著作中,他把这句话中的“中国作风和中国气派”翻译成“ Chinese style and manner[4] ”;与此类似,在中国官方法语版的毛选中的翻译是: « (Pour faire place) à un air et à un style chinois[5] »。由于这种翻译的原因,“风”和“气”这两个有着特定历史和内涵的词汇在西方读者的眼中就此消失不见了。

也是在这同一篇文章中,毛泽东强调:“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产[6]”。 这并非空话,说“中国作风和中国气派”是总结和承继了中国文化传统中“从孔夫子到孙中山”的“遗产”,是符合事实毫不为过的。

a ) “气”:解释儒释道的统一理论

“气这个词的原初由来依然神秘,在商周的文字中无法确切识别出、也没有任何字形匹配于当前涵义。今天使用的字(氣)似乎象征着正在煮着的米上蒸腾的气体。正像在其他文明中,气主要体现在生命体的生生不息之中,在中国的视野里,气的生成运转具有双重节奏:呼与吸,在更大的尺度中则体现为:生的凝聚与死的消散[7]”

“气”形成特定的概念,至少可以追溯到春秋战国时期的道家。道家代表人物之一庄子(约前369~前286)称“阴阳,气之大者也[8]”。此后,经战国末年齐国人邹衍(约前305~前240)结合阴阳和五行两大学说,创立“阴阳五行说”。“气”就又随着“阴阳”一同进入了这个新的学说。到了汉代,阴阳五行学已经流行起来,且为各家所吸收:

阴阳术数之学与《春秋》相结合而形成了“春秋阴阳说”,与《书》相结合而形成了“洪范五行说”,与《礼》相结合而形成了“明堂阴阳说”,与《诗》相结合而形成了“四始五际说”。由此看来,孟喜、京房所提出的“卦气说”,实质上就是阴阳术数之学与《易》相结合的产物[9]。

这样,随着阴阳五行学说,“气”的概念也就由此被各家各派所广泛接受,涵义也越来越丰富。在这个时代的著作《淮南子》中,道家开始利用阴阳五行学说改造他们关于“天”的观念[10],同时,“气”被融入了创世传说,成为最初的物质[11]:

天墬未形,馮馮翼翼,洞洞灟灟,故曰太昭。道始於虛霩,虛霩生宇宙,宇宙生氣。氣有涯垠,清陽者薄靡而為天,重濁者凝滯而為地。( 淮南子 天文训 )

在此后的历史进程中,“气”的概念依然在不断的演化,内涵日益丰富。只是这种演化最终形成我们称之为“气论”的一套完整的学说,是由十七世纪明末清初的王夫之来完成的。

法国汉学家谢和耐(Jacques Gernet 1921~)以《物之理:王夫之的哲学[12]》一书对王夫之的学说进行了深入的研究,他解释了王夫之如何用“气”的概念就儒、释、道三家学说的不同观点逐一地或驳斥、或调和,最终创立了他的试图解释一切的新学说“气论”。引人注目的是,谢和耐在他的著作中充分注意到了王夫之推演“气论”的历史背景,他不惜用超过四页的篇幅援引麦穆伦(Ian McMorran ) 的一段对王夫之生平颇为细致的描写。我们从中可以看到1619年10月7日出生于中国西南省份湖南衡阳一个书香门第的王夫之,在25岁的时候目睹了其家族所忠诚于的明朝廷的灭亡、以及蛮族(满族)的入侵并最终占领中国地区、确立清朝廷的统治。一向以文化传承深远博大自居的中原人从此被“蛮族”所统治的事实极大地刺激了王夫之。在经历了近十年的抵抗运动及无法挽回的失败之后,他退隐山林,潜心著书立说,试图在理论上找出失败的原因和复兴的办法。正是在这样的历史背景下的产生的“气论”,一方面,它提供了一套可以同时解释儒、释、道三家学说的新学说,另一方面,它也提出了一套足以抵御外来入侵民族的学说。后者使得“气”有了地域之分。

天下之大防二:中国、夷狄也,君子、小人也。非本未有别,而先王强为之防也。夷狄之与华夏,所生异地,其地异,其气异矣;气异而习异,习异而所知所行蔑不 异焉。乃于其中亦自有其贵贱焉,特地界分、天气殊,而不可乱;乱则人极毁,华夏之生民亦受其吞噬而憔悴。防之于早,所以定人极而保人之生,因乎天也[13]。

无论在王夫之之前之后,我们都不能简单的说气就是中国人的空间的观念,如法兰西学院院士程艾蓝(Anne Cheng)所言:“我们或许可以说空间的观念是不存在的,惟有创造空间并且同时把生命注入空间的气存在[14]”。这样的一种“气”充盈在天地之间,是没有地域之分的。正是在王夫之对抗外族统治的动机促使之下,他发展出了有了地域之分的气的观念。只有“气”的概念先有了这个转变,才可能有“中国气派”和“他国气派”这样的词汇的出现和区分,毛泽东也才可能使用“中国气派”这样的用语。所以,仅从这一点上,我们就可以看出毛在其中所传承的,确实是自先秦以来一脉相承的中原文化。

事实上,毛正是出自湖南的王夫之的同乡。年轻的时候,他不仅是研究和传播王夫之学说的“船山学社”的会员,甚至还利用船山学社旧址在1921年9月同何叔衡等人共同创办了“湖南自修大学”。

b ) “风”:对西方线性时间观念的本地化

王夫之的气论在清朝初期并没有成为学术主流。他的学说以隐秘的方式在学人中传播。直到十九世纪中叶,在清朝廷直接面对西方的直接冲击中显得束手无策,他的学说才重新被人发现以汲取新的变革思想,其中最为决定性的是他的学说为主流学派之一的“今文经学派”所接受。

在“气”的观念的漫长演化过程中,“气”的内涵也变得多样且复杂,早在魏晋南北朝时期,就已经开始渗透到文学和绘画领域[15],如三世纪曹丕的“文以气为主”和五世纪谢赫在《古画品缘》中所言的“气韵生动”。随着气论的完善,单一的“气”字愈发不足以表达其丰富的涵义,各种各样的以“气”字所组的词也逐渐出现在汉语言中,如“元气”、“血气”、 “文气”、 “正气”、“邪气”、“风气”等等。章学诚(1738-1801)第一次较为系统的论述了“风气”的概念。与古代单字表意不同,到了章学诚使用“风气”的时候,“风气”已经是一个独立的词汇了。而“风”字,从《诗经》开始,就带有地方风俗、地方小传统的特色,不入主流文化的大传统。随着气论的回归,小传统的“风”随着“风气”这个词一起回归到主流学术界,等待着被赋予更加丰富的内涵。

今文经学派的传承人物之一龚自珍(1792~1841)与章学诚之间是否存在一种隐秘的传承关系,至今并没有发现什么具有说服力的证据。倪德卫(David Shepherd Nivison 1923~)认为龚自珍必定通过某种渠道深受章学诚的影响。我们可以确知的是,在龚自珍著名的《已亥杂诗》中,有一句后世广为流传的诗句,即“但开风气不为师”。

当葛兰言(Marcel Granet 1884~1940)写作《中国的思维》(La pensée chinoise)一书时,他试图清理出古代中国的时间和空间观念。在他的考察中,找到了两个最近似于西方时空观念的词:“时”和“方”。可是他发现汉字中的“时”只是表示一个持续的时间片段、形势或机遇,而“方”表示分割开来的块状区域或是关于方位的理念。葛兰言意识到,时和方,并不是时间和空间本身。时间和空间总是被想象成一群或一组具体且不同的地点或机遇的集合[16]。这种“时”和“方”的传统时空观念此时正在随着“风”和“气”的回归面临着彻底改变。

在今文经学派内部,时间观念的产生却不是首先由“风”承载的,而是来自对《春秋公羊传》的“现代解读”。清代考据学盛行,几乎所有的经典都被重新翻出来考证。《春秋公羊传》也不例外。龚自珍的老师刘逢禄(1776~1829)在对公羊学的研究中提出了“春秋起衰乱,以近升平,由升平以极太平”的观点,即是说《春秋》所记录的历史有三个阶段。紧接着,龚自珍进一步发挥,与另一个古代典籍《礼记·礼运》结合,提出“通古今可以为三世”,力图用此三个阶段超越《春秋》所记录的历史,去解释整个人类历史。直到此时,这三个阶段究竟孰先孰后,或是交替往复,还没有被明确的论述。数十年后,今文经学的一位继承人,同时也是变法派代表人物的康有为,为了给变法学说提供理论依据,在廖平和西方传入的进化论的启发下,利用了《礼记·礼运》中的小康大同说,结合前述公羊三世论,总结出人类沿着“据乱世、升平世、太平世”的顺序前进的直线型的“张三世”历史观。这是中国人第一次摆脱自汉代董仲舒以来的“天不变、道亦不变”的循环往复的历史观。

十九世纪末,清朝廷在中日甲午之战中战败,给了以中央大国人自居的中国人在精神上的以极大冲击,变法图强运动兴起。康有为的“张三世”历史观迅速成为变法的理论支持而得到广泛传播和接纳。1898年的“百日维新”变法迅速失败,但是融合了小康、大同思想的张三世的历史观却已经深入人心,为其后中国人进一步消化和接收西方思潮做了精神上的准备。

在此后的接收方式上,正如以气论气化儒、释、道三家学说一样,中国人还是以气化的方式去接收西方思潮的。时至清末民初,龚自珍的名句“但开风气不为师”在知识阶层中已经变得极为流行,俨然成为知识人竞相模仿的楷模和自我标榜的成语。以这样一种方式所接收到的西方思潮,都脱离了其本来面目,而成为一种无以定型的“风气”。最极端的例子,连自由概念进入中国,都随即被气化,而成为无法精确界定的“自由之风气”。

在这种气化风潮之下,毛泽东抗战时期(1937~1945)在延安以风气之论进行马克思主义中国化,不但符合潮流毫无稀奇,甚至可能是连他自己也没有充分觉察出来的习惯行为。到这里,我们就可以理解到前文所说的要求马克思主义具有“中国作风”和“中国气派”正是在中国实际历史传统文化中接收外来思潮最行之有效的方法。“中国气派”即以气论的思想方式来解释马克思主义,由于中国的“气”和别国的“气”有所不同,那么马克思主义的中国气派必然也不同于别国,可以有一套和其本来不同的解释。那么,“中国作风”又是什么呢?由于“风”并不像“气”那样具有着一整套学说体系,要想具有“中国作风”,就需要毛泽东进一步发挥了。

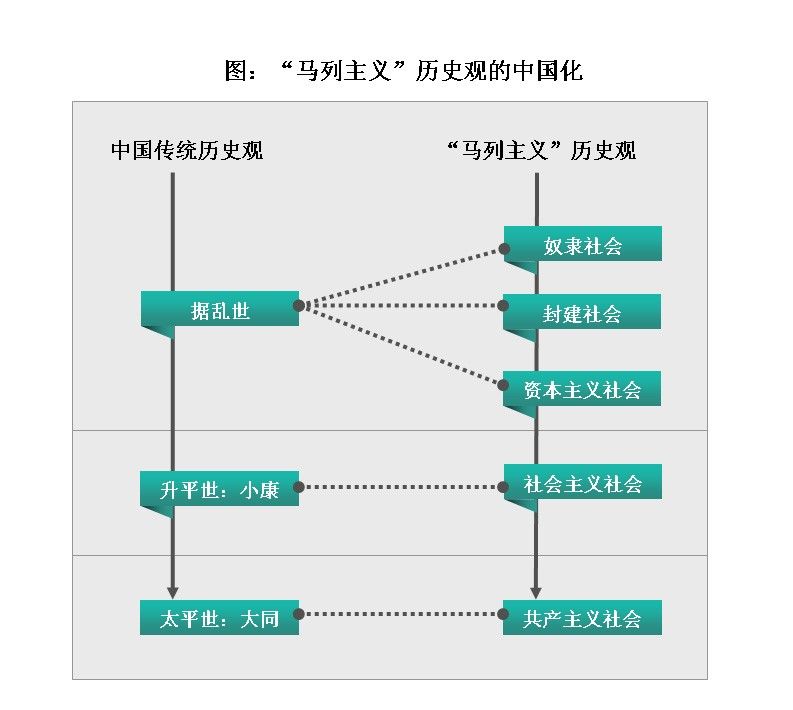

在毛泽东1940年著名的《新民主主义论[17]》中,毛调和了张三世的历史观和当时被中国共产党人认为是“西方最先进思想”的马克思、列宁主义。毛泽东从青少年时代就熟读康有为和梁启超的著作,曾经借来“读了又读,直到可以背出来[18]”。对于“张三世”的历史观,毛更不陌生,他在1917年8月23日的一封信中就曾引用三世之说:“孔子知此义,故立太平世为鹄,而不废据乱、升平二世。大同者,吾人之鹄也[19]”。所谓的马克思、列宁主义提出人类社会经历五个阶段,即奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会。对于奴隶社会,被认为在中国早已经成为过去,不在考虑之列。毛接下来进行了他独特的界定:“自周秦以来,中国是一个封建社会[20]”。事实上,自秦始皇公元前221年统一中国以后,中国就已经是大一统帝国的特性,而不再是“封建社会”的特性。但是为了调和马克思、列宁主义的五阶段学说,毛也就只有牵强附会了。“自外国资本主义侵略中国,中国社会又逐渐地生长了资本主义因素以来,中国已逐渐地变成了一个殖民地、半殖民地、半封建的社会[21]”,按毛的这个定义,具有一半封建社会的特征和一半资本主义社会的特征,符合马列主义五阶段论定义中的一个过渡阶段,就对应了张三世中的“据乱世”。而后,“中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一部是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命[22]”。“第一步,实行反对帝国主义和封建势力[23]”,“这个革命,按其社会社会性质说来,是资产阶级民主主义的革命[24]”。也就是说这个第一步,是要从马列主义的封建社会进入到资本主义社会。毛对此做了进一步的确认:“这种殖民地半殖民地革命的第一阶段,第一步,虽然按其社会性质,基本上依然还是资产阶级民主主义的,他的客观要求,是为资本主义的发展扫清道路[25]”。“然后,再使之发展到第二阶段,以建立中国社会主义的社会”。在经历两步革命、跨过马列主义的“封建社会”和“资本主义社会”之后,马列主义中的“社会主义社会”就对应了张三世的第二个阶段“升平世”。毛泽东的革命两阶段论显然是从张三世的中国特色历史观中汲取了灵感,也更容易为中国人所接受。而对于马列主义的最后一个阶段“共产主义社会”,毛泽东则公开说过“《大同书》所写的就是我们共产主义者要建立的理想社会[26]”。

经过了毛泽东改造的马列主义五阶段论,就这样和张三世调和一致了。如果中国人接受张三世历史观,那么,马列主义的共产主义也就是历史规律所决定的必定会走向的阶段,毛所领导的中国共产党人所选择的革命道路也就和中国传统理想道路重合一致了。

在这样一个线性的单方向导向共产主义的历史观的前提下,毛泽东进一步发展了风气理论,提出了其特有的风论。自然界的风是气的运动,运动就有方向,毛的“风”也是这样,它的方向和张三世的太平世“大同”方向一致,也是所谓马列主义的最后阶段共产主义社会的方向。在此前提下,毛的最正统的“风”就可以被理解为向着共产主义方向的实践方式,即一种道德实现方式,道德实现(réalité morale)即为伦理学。风论从而可以被看作毛式的伦理学(réalité morale)。在这种理论之下,凡是符合毛式伦理的,就被认作是优良作风[27],与这种伦理有偏差的,则为“歪风”。以此类推,就有了各种各样的“风”。

在这个意义上,对于毛在谈到马克思主义中国化时强调的“中国作风”,就可以理解这里“中国”二字的意味:趋向中国人所讲说的“大同”,即张三世的最后一世——太平世——方向的实践方式或风格。

§2. 风论的实践

马克思主义通过“中国作风”来到中国共产党内,按照具体实践方式是否朝向共产主义方向的标准,就有了“党风”一说。这就是本文开始所提及的“在我们党内,毛泽东同志最先提出了党风这个名词,并对党风问题做过系统的论述”。 黄克诚所说的这个“系统的论述”,指的是毛泽东1942年2月1日在中共中央党校开学典礼上题为《整顿党的作风[28]》的演说。在这篇演说中,毛一口气推出了“党风”、“学风”、“文风”、“作风”、“逆风”、“歪风”、“不良风气”等等的不同的“风”的概念,把是否指向共产主义的目标,扩展到了具体实践的每一个方面。并对目标不同的“逆风”、目标有所偏差的“歪风”和不完全按照党的要求进行的“不良风气”展开整顿和清洗。从而,在完成了马克思主义中国化之后、也是以风论为其独特标志的毛主义成熟之时,毛泽东正式拉开了延安整风运动的大幕。

a ) 初见成效:延安整风运动

在毛主义的历史观里,要从一个目标前进到另一个目标,是要通过刮“风”来达到的。 “一阵风式的运动”是用来形容毛式政治运动的口语式表达,在中国广为流传。正如这句俗语所显示的,延安整风运动作为政治运动本身也是一场“风”,它既运用风论去推进运动,它本身也是由对风论的具体运用才产生的。

延安整风运动,从1942年起,一直持续到1945年4月中共的七大召开。整风包括“整顿三风”,即“反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风”。涉及意识形态上的“学风”,到政治上的“党风”以及文化上的“文风”。在意识形态上,因着充分结合了中国传统思想的毛主义理论体系的完成,在经过了坚持不懈地顽强斗争之后,毛泽东最终艰难却又必然地战胜了党内的只会教条式地引用而不懂与中国实践相结合的马克思主义理论家们,尤其是最大的竞争对手王明,这使得毛取得了意识形态上的支配权。从此以后,毛泽东凭借以“毛泽东思想”为名的毛主义取得了中共党内的绝对领导地位。在政治上,因风论在方向一致性上的严苛要求,以“逆风”、“歪风”、“不良风气”等等罪名肃清了不能和毛保持高度一致的党内各种政治力量,从而保证了毛的绝对领导权威在官僚化的党组织内部的畅通无阻。有了这种绝对领导权力,在其后暴力夺取政权的过程中,毛的个人意志就可以在庞大的党组织中贯彻到底,他一个人的意志瞬间就可以变成数百万中共党员的意志。在中国人追求千年梦想的大同社会的激情之中,毛的个人意志成了那个时代无以复加的最为强大的“推动历史”的激情力量。

b ) 以风治国及其后果

毛主义意识形态成熟之后,这种结合了中国本土和西方两个方面“最先进思想”的意识形态,在中国获得了最广泛的支持。接下来,毛领导下的中国共产党在短短几年间以暴力夺取了政权。其后,在按照《新民主主义论》他所提出的两阶段革命论,在五十年代初发起第二阶段革命:“社会主义改造运动”。尽管运动的顺利程度也许超乎他的预期,他还是在不久就发现“资本主义”仍然没有被肃清,阵风似的政治运动仍然要不断搞下去,需要“继续革命”,来完成他的第二阶段革命,就这样直到无产阶级文化大革命。这种一阵风似的政治运动,不但不荒诞,而且是毛主义意识形态下走向共产主义的正统方法。之所以叫无产阶级文化大革命,也暗示着资产阶级没有被肃清,第二阶段的革命还没有完成,社会主义还没有真正到来。

然而,到1976年毛去世的时候,在风论的逼迫下,总数超过1亿人认为自己受到不公正的政治逼迫,随着一波又一波要求平反“冤、假、错案”的浪潮,在毛开辟的以风式政治运动迈向共产主义的道路上,毛的继任者们无力继续前行,而不得不调整策略。

§4. “改革开放”:在毛主义历史观中调整“两阶段革命论”中的方法

1978年12月召开的中共十一届三中全会,标志着中国当局从毛时代一个人集中全权统治向着“集体领导”的转变。也就是在这次会议上,中共中央纪律检查委员会成立。至于中纪委的主要职责,正如在本文开头陈云所定义的那样:“抓党风”。

也是从那个时候起,邓小平开始着手修正毛泽东“两阶段革命论”中的方法,即放弃用“继续革命”的方法,而改以“建设小康”的方法来通向社会主义,但调整的只是方法,并不触及“两阶段革命论”的理论框架。1979年12月6日,邓小平借会见日本首相大平正芳的机会,首次公开提出了他的“小康”概念[93],即张三世历史观中的第二世“升平世”,这一次邓小平连用词都没有包装成马列主义词汇,直接使用小康大同论中的“小康”一词。邓小平所说的“小康”有着明确的GDP指标,即人均GDP1000美元,并把实现目标定于“世纪末”。这次谈话的节录后来作为邓的理论贡献收录进入《邓小平文选》第二卷,题为《中国本世纪的目标是实现小康》。这相当于在毛通过两阶段革命论中第二阶段的社会主义革命进入“升平世”失败之后,邓重新调整策略要通过经济建设进入“升平世”的小康社会。两阶段革命论的策略有所调正,但是融合了马列主义的五个阶段、传统的小康大同论的张三世的毛主义风论历史观,是没有丝毫变化的。直到今天,中国共产党人还是在“党风”的名义下进行所谓的“反腐败”。他们不把腐败看作是公权力的滥用,而是看作是不朝向其政治目标的“风”,这就使得反腐败不再是个法律问题,而是一个政治问题,并在缺乏合法性(指相关普遍意志的全民公决的légitimité,而非相关程序合法的 légalité)的政治体制中最终沦为政治斗争的工具。

1989年之后,中国原本备受孤立,却恰巧赶上美国兴起多元文化主义,承认不同价值观的合法性。一方面,中国因自身发展的需要,于1992年中共十四大上确认了继续向世界开放的政策,这需要直面西方价值观的冲击;另一方面,在“多元文化主义”兴起的国际环境下,中国有了发明自己独特价值观以对抗西方的可能性。1993年1月15日,江泽民在全国宣传部长座谈会上提出,在既有路线的基础上,“还应加强爱国主义的宣传教育,加强正确的理想、信念、人生观、价值观的宣传教育[94]”,这是中共领导人首次公开使用“价值观”一词。于是,在今日中国官方意识形态话语中,就有了“三观”一说。前两观,即人生观和世界观,分别来自本土张载气论传统和苏联斯大林主义,由毛泽东在延安时调和成毛主义。换句话说,毛主义就是两观论。在1991年江泽民为庆祝建党七十周年而发表的“七一讲话”中,谈到培养社会注意需要的新人时,还要求“树立共产主义的崇高理想和世界观、人生观”,尚无价值观。三观论虽然加上了“价值观”,但这个“价值观”并非为了与国际接轨的普世性价值观,而是为了抵御普世价值的中国特色价值观。因此,三观论连新毛主义都算不上,只是重申了抵制西方价值观的毛主义。

§5. 意识形态实质:在风论中气化了的马克思主义

中国共产党人宣称,毛泽东思想(西方称毛主义)是马克思主义理论和中国实践相结合的成果。这个说法完全符合实际。

如果说气的直观对应着西方的空间观念,那么,作为“气的运动”的风的直观也对应着西方的时间观念。一套与现代西方的时空观念相对应的毛主义历史观就建立起来了,毛从此可以以他自己的理论框架为标准去选择性地消化吸收外来思想。也正因为如此,马克思主义的历史观就变种成了毛主义的历史观。那么,这两种历史观又有什么不同呢?历史观可以看作是一组涉及身处其中的人们对过去、现在和未来的观念。这些观念决定了人们的生活意义和行为方式。

毛主义历史观的独特之处,在于其继承的中国传统思维,否则它也就和马克思主义历史观没有差别了。而这种中国传统思维与西方思想的最大不同之处,莱布尼兹(Leibniz)早在十七世纪已经指出了。现代西方社会对中国的了解是从耶稣会传教开始的,1583年,耶稣会向中国传教的奠基人利玛窦Matteo Ricci 进入中国,并在1590年代逐步开始和中国知识精英交往。他对中国古代典籍极为精通。1610年利玛窦去世,龙华民(Longobardo)成为他的继承人。其时主导中国思想界的,还是“理学”。 龙华民认为“理”不是别的东西,就是西方说的第一物质(la matière première)。对此,莱布尼兹反诘道:“我看不出那种可能性,中国人如何能从——哲学家在学校里所教授的第一物质——那个纯粹被动的,无规则、无形式的东西里归纳出普遍规则和所有形式的原初根据[95]”。莱布尼兹所指出正是我们还将要继续深入的要害:“无规则、无形式”。这个特点在王夫之以“气”取代“理”之后依然保留着,在毛主义里、邓主义里都没有改变。

事实上,很多当代西方学者都在不同程度上接近着这同一个问题的核心。程艾蓝在法兰西学院的一次授课上提到:对中国人来说,数字三才是多[96]。这与法语里的单数复数不同。换句话说,法语里有一和多的关系,而汉语里则是一、二和多的关系。于连(François Jullien)在他的充满争议的著作《过程或创造》(Procès ou création)里,注意到了两个要素,一个是“二”,另一个是上帝的参照:

如果我们在相异结构内再往上推的话,我觉得对立的原则应该如下:按照王夫之这样通过对中国传统的基本直觉的系统化处理所设想的,在过程的源头,从来不只有一个机体(instance),而是两个。这两个机体一方面在互相确定时绝对地对立;同时,它们面对另一方均等地运作,而互相间从来没有先后、优劣之分。这样就产生了双向、连续互动逻辑。相对这一逻辑来说,根源的问题就失去了意义。没有什么超越;表征完好地反弹到本身;关涉的运作也不会招致与任一外在性的碰撞。说到底,这样既没有作为起始原因和第一动力的创世者的必然性——过程逻辑排斥这一点,也没有从更深层的角度讲的对他者——超越性的绝对的经验,我是说上帝——的参照[97]。

在于连看来(按照王夫之的学说),甚至一都不存在而只有二。也就是说是二和多的关系。对应于连的说法,毛也确实坚持“一分为二”,并和持“合二而一”观点的哲学家们进行了斗争:在1964年5月[98]到1965年5月[99]的大讨论中,毛在政治迫害的帮助下打倒了以中央党校校长杨献珍为首的坚持“合二而一”的党内理论家。

让我们试着举一个例子,把同一句话放在两个不同的历史观下考察他们的含义。关于自由,毛有个著名的论述:“没有抽象的自由,…只有具体的自由。至于抽象的一般的自由,世界上就没有过这样的东西”。这句话完全正确,无论放置在毛主义历史观内,还是放在基督教历史观内都是不错的,但是含义却又是完全不同的。在基督教历史观内,抽象的一般的自由,并不在这个世界上,而是在上帝那里,上帝在世界以外。所以,抽象的一般的自由不但存在,而且超越我们的世界,是一切具体的自由的参照。而毛主义历史观中,感官世界就是一切,这个世界之外并无上帝。说没有抽象的一般的自由,就是无论在哪里都不存在。正如程艾蓝所言:“中国的思维完完全全地沉浸在现实之中,理性不在世界之外[100]”。

在现代历史观中,让我们不谈上帝,而以理性引导。在康德所确立的数的范畴(一、多和全体)中谈论。正如法语中单数和复数的关系,定冠词单数的“自由”表示抽象的一般的自由,复数的自由表示具体的自由。抽象的一般的自由确实不存在于世界上,但是我们对于每一个复数词的含义的思考,都要在那个抽象的一般的词的意义上才能得到理解,就是说,经验世界之中“多”总是对应于经验世界之外的“一”。所以,抽象的一般的自由永远都是一切具体自由的绝对的参照物。脱离开了这个绝对参照物,自由就不再是自由,黑格尔把这种失去了绝对参照的自由称为“任性”。所以,在西方人的现代历史观中,这句话所隐含的世界以外依然有绝对的自由,是依靠康德理性中一、多、整体的对应关系来完成的。但是在毛主义的历史观中,如于连所描述的,既没有建立起一和多的对应,也没有一个超越经验世界以外的绝对参照。经验世界之中“多”对应到同样也是在经验世界中却飘忽不定的“二”上(阴阳),正对应了前文提到的莱布尼兹所说的“无规则、无形式”。于是,我们看到,在毛主义历史观中,由于失去了绝对自由的参照,就只有任性,没有自由。在这个意义上,毛对“自由主义”的指责也许并不错,因为没有绝对自由做参照的,其实不是真正的自由主义,更确切的说,他所指责的确实是一种“任性主义”。在这里例子中我们可以看到,同一句话可以在两个不同的历史观体系中可能表达了完全不同的意涵。

中国共产党以毛泽东名义发表的两篇对马克思主义中国化的文章《实践论》和《矛盾论》在苏联的遭遇,也能帮助我们理解这个关于“二”的区别。《实践论》很自然的对应一与多的关系,因为是要把抽象的一(单数),通过实践成为具体的多(复数)。而《矛盾论》则是像中国历史上的阴阳学说或《易经》那样,是关于“二”的学问。党这两篇文章拿到苏联,《实践论》为苏联记者大为赞赏,而他们对《矛盾论》则无动于衷[101]。

§6. 结论

综上所述,我们可以得出,在毛主义历史观中,毛以中国传统思维中的气和风,取代了西方的空间和时间观念,把马克思主义进行中国化。然而在这个中国化的过程中,由于中国人既不存在一神论的宗教信仰,又没有建立起启蒙运动理性的思维(包括一、多和整体的对应关系),更为要害的是由于风论和气论所携带的中国传统中极为发达的关于“二”的学说,使得一切事物在中国人的思维中无法最后统一到“绝对的一”当中去,而是停留在“无规则、无形式”的虚无当中。这使得毛泽东在马克思主义中国化的过程中,失去了“绝对的一”——实际上,失去的是超越世界之外的绝对真理,我们也称其为理性、爱、正义或者善——失去了这个绝对参照系的风论,就成为一套导向恶(善的缺失)的理论。在以恶制恶的暴力斗争中, 风论,这一承载着毛主义历史观的理论体系,发挥过巨大的效力。然而,这套体系背离了它被创造的初衷——追求一个以理性、爱、正义和善为终极目标的理想社会。

毛泽东以他令人难以置信的智慧,利用中国传统文化接收改造了马克思主义,把他们几乎融为一体,并创造出其变种:毛主义。无容置疑,风论是毛泽东的一项杰出的工作。但是,只要不在作为至善的绝对真理的意义上,来理解传统文化和掌握外来文明,那么,失去了作为至善的绝对真理的参照,任何理论的本地化,都将只是对作恶的成全。

[1] Chen Yun le dit en novembre 1980, Cf ChenYun陈云, ChenYun wenxuan disanjuan陈云文选 第三卷 (Œuvres Choisies de ChenYun Volume III), Pékin, Renmin chubanshe, 1995, p. 273.

[2] 人民日报,1981年2月28日,第一版。

[3] 关于毛主义意识形态中存在一种“风论”的观点,本人最早在2010-2011年的学位论文(法文)中提出,本文主要内容节选翻译自其中。

[4] Stuart Reynolds Schram, The thought of Mao Tse-Tung, Londres, Cambridge University Press, coll. « Contemporary China Institute publications », 1989, p. 70.

[5] Tse-Toung Mao, Oeuvres choisies de Mao Tsé-Toung, tome II, Pékin, Editions en langues étrangères, 1967, p. 226.

[6] 毛泽东, 毛泽东选集 第二卷, 北京, 人民出版社, 1991, vol.2, p. 534.

[7] Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 2002, p. 252.

[8] 《莊子·則陽》

[9] 余敦康 Dunkang Yu, 汉宋易学解读, Beijing, Huaxia chu ban she, 2006, p. 12.

[10] Ibid., p. 10.

[11] Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 2002, p. 298.

[12] Jacques Gernet, La raison des choses, Gallimard, 2005, 436 p.

[13] 王夫之《读通鉴论 卷14》

[14] Anne Cheng, «Zhongguo chuantong sixiang zhong de kongjian guannian »中国傳統思想的空觀念 («La notion d'espace dans la pensée traditionnelle chinoise»), Faguo Hanxue 法國漢學 (Sinologie française, Beijing, Zhonghua shuju), n° 9 (2004), pp. 3-12.

[15] Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, op. cit., p. 39.

[16] Marcel Granet et préface de Léon Vandermeersch, La pensée chinoise, Éd. Albin Michel, 1999, p. 79.

[17] 毛泽东, 毛泽东选集 第二卷, op. cit., p. 662.

[18] 张由存,《收入分配的四次浪潮》,載 鳳凰網,[URL] http://finance.ifeng.com/money/wealth/middleclass/20090907/1204595.shtml ,更新於2009年09月07日,訪問於2012年4月26日。

[19] 张由存,ibid.

[20] 毛泽东, 毛泽东选集 第二卷, op. cit., p. 664.

[21] Ibid.

[22] Ibid., p. 665.

[23] Ibid., p. 666.

[24] Ibid., p. 667.

[25] Ibid., p. 668.

[26] 张由存,ibid.

[27] Mao Zedong毛泽东, Mao Zedong Xuanji disijuan 毛泽东选集 第四卷 (Œuvres choisies de Mao Zedong, tome IV), Pékin, Renmin chubanshe, 1991, p. 1438-1439.

[28] 毛泽东, 毛泽东选集 第三卷, 北京, 人民出版社, 1991, vol.3, p. 811.

[29] 余玮,吴志菲,《"凡是派"震怒发难 邓小平拍案而起》,[URL] http://dangshi.people.com.cn/GB/144956/9556031.html,访问日期:2010年3月1日。

[30] 吴江,《十年的路——和胡耀邦相处的日子》(香港:镜报企业文化有限公司,1997年),页35。

[31] 张定,严如平,唐非,李公天:《胡耀邦传》(第二卷1976-1989),征求意见稿,2008年11月20日,页31。

[32] 同上,页49。

[33] 同上,页35。

[34] 同上,页36。

[35] 华国锋,《在中国共产党第十一次全国代表大会上的政治报告(一九七七年八月十二日报告,八月十八日通过)》,《人民日报》,1977年8月23日,第一版至第六版。

[36] 中国共产党新闻:《平反冤假错案工作》,中国共产党新闻网,[URL] http://cpc.people.com.cn/GB/64156/64157/4512071.html),访问日期:2009年10月30日。

[37] 指在中央、地方以及军队报刊上,见中共中央,《关于处理文化大革命中一些干部在报刊和文电上被点名批判问题的通知》,1980年06月19日。载宋永毅:《中国文化大革命文库(光盘)》(香港,中文大学出版社),2002年。

[38] 来源同上。

[39] 华国锋在接见一个南斯拉夫记者团时透露的数字,参见:Andrew James Nathan, Chinese Democracy (New York: Alfred A. Knopf, 1985), p. 7.

[40] 反革命罪中相当一部分已经被杀或折磨致死了,据注12中文章所引的中共中央党史研究室等合编的《建国以来历史政治运动事实》的报告中的数字,“13万5千余人被以现行反革命罪判处死刑”。

[41] 中国共产党新闻:《平反冤假错案工作》,中国共产党新闻网,同上。

[42] Michel Bonnin(潘鸣啸):《上山下乡运动引起的争议》,载《北京之春》,2007年,第2期,页53——页57。

[43] 数字来源同上。

[44] 数字来源于“中组部不完全统计”,见满妹: 《思念依然无尽——回忆父亲胡耀邦》(北京,北京出版社,2005年),页258。

[45] 数字来源同上。

[46] 张定,严如平,唐非,李公天:同上,页48。

[47] 同上,页36。

[48] 陈中,杨逢春,叶扬:《把“四人帮”颠倒了的干部路线是非纠正过来》,《人民日报》,1977年10月7日,第三版。

[49] 张定,严如平,唐非,李公天:同上,页37。

[50] 同上,页49。

[51] 陈中,杨逢春,叶扬:同上。

[52] 《毛主席的干部政策必须认真落实》,《人民日报》,1977年11月27日,第一版。

[53] 《切实整顿组织部门 落实党的干部政策》,《人民日报》,1978年1月10日,第一版。

[54] 《切实清理审干积案 落实党的干部政策》,《人民日报》,1978年1月19日,第一版。

[55] 张定,严如平,唐非,李公天:同上,页51。

[56] 同上,页52。

[57] 同上,页51。

[58] 同上,页56。

[59] 同上,页60。

[60] 同上,页64、页65。

[61] 同上,页71。

[62] 同上,页72。

[63] 同上。

[64] 同上,页61。

[65] 沈宝祥,《真理标准问题讨论始末》(北京:中共党史出版社,2008年),页32。

[66] 《理论动态》在1977年7月15日创刊,见沈宝祥,《真理标准问题讨论始末》(北京:中共党史出版社,2008年),页32。

[67] 《中央党校通讯》第185期第三版,见沈宝祥,《真理标准问题讨论始末》(北京:中共党史出版社,2008年),页33。

[68] 沈宝祥,《真理标准问题讨论始末》(北京:中共党史出版社,2008年),页26。

[69] 同上,页33。

[70] 同上,页34。

[71] 钱江,《真理标准大讨论实录》,《湘潮》,2009年第8期。

[72] 同上,页69。

[73] 同上,页67 – 页69。

[74] 王炳毅,《杨西光与真理标准问题的讨论》,《百年潮》,2007年第2期。

[75] 王强华,《杨西光与第一篇“真理标准”文章的发表》,《武汉文史资料》,2008年第8期。

[76] 华国锋,《政府工作报告》,1978年2月26日,五届人大一次会议,载《人民日报》,1978年3月7日第一版。

[77] 《光明的中国》,《人民日报》,1978年1月1日,第一版。

[78] 《毛主席语录》,《人民日报》,1978年1月1日,第一版。

[79] 此处的“她”指中国共产党,根据完整上下文。

[80] 华国锋,《政府工作报告》,1978年2月26日,五届人大一次会议,载《人民日报》,1978年3月7日第一版。

[81] 沈宝祥,同上,页68。

[82] 《应金日成主席的邀请进行正式友好访问 华主席离开北京前往朝鲜 邓小平李先念汪东兴副主席,宋庆龄副委员长等到车站热烈欢送》,《人民日报》,1978年5月5日,第一版。

[83] 《带着朝鲜人民真挚的革命友情和宝贵的斗争经验 华主席访朝圆满成功回到北京 叶剑英邓小平汪东兴副主席等党和国家领导人到车站热烈欢迎 热情祝贺中朝两党、两国和两国人民的革命友谊和战斗团结的重大发展》,《人民日报》,1978年5月12日,第一版。

[84] 中共中央文献研究室编,《邓小平年谱》(北京:中央文献出版社,2004年),页302-页303。

[85] 沈宝祥,同上,页77。

[86] 潭宗级,《华国锋当年辞职缘由 论两年徘徊前进与华国锋的错误》,来源:中国社科院网站,[URL] http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=106431 , 访问日期:2010年2月1日。另外也有传言说邓小平打了苏振华两个耳光,但是找不到文字材料佐证。

[87] 中国人民解放军军事科学院编:《叶剑英年谱 一八九七——一九八六》(北京,中央文献出版社,2007年),页1144。

[88] 也有一说为4月13日。

[89] 潭宗级,同上。

[90] 中国人民解放军军事科学院编:同上,页1144。

[91] 沈宝祥,同上,页79。

[92] 抓捕“四人帮”后仅隔了一天,10月8日,叶剑英就派他的儿子叶选宁来到胡耀邦家,传递了已经把“四人帮”抓起来的消息。还有他父亲的问好以及请胡耀邦养好身体,准备迎接党将要分配给他的工作。除此之外,他父亲还“要胡耀邦想想,对当前如何治理国家有什么建议,过两天再来,听听他的意见”(张定,严如平,唐非,李公天:《胡耀邦传》第二卷1976-1989,征求意见稿,2008年11月20日,页30)。两天后的10月10日,叶选宁再来胡家。胡耀邦提出深思熟虑之后的三条建言:“第一是停止批邓,人心大顺;第二是冤狱一理,人心大喜;第三是生产狠狠抓,人心乐开花”(史义军,《胡耀邦一份手稿的来历》,载《党史博览》 2005年第11期。在1980年11月19日《中央政治局会议上的发言》载《三中全会以来重要文献汇编》中是“冤案一理,人心大喜”)。征询回来的结果,叶剑英非常重视。这三条建言后来被称为“隆中三策”。被认为是在政治、组织、经济三个方面使党和国家摆脱危机、扭转乾坤的大纲(张定,页31)。胡耀邦的“隆中三策”所涉及到的冤情问题,在此时,还被认为是一个“组织”方面的问题。

[93] Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi中共中央文献研究室 (Bureau de la recherche des documents du CC du PCC) (ed.), Deng Xiaoping nianpu 1975-1997 shang邓小平年谱一九七五——一九九七(上) (Chronique de Deng Xiaoping partie I. 1975-1997), Pékin, Zhongyang wenxian chubanshe, 2004, p. 582.

[94] 江泽民, 江泽民思想年编, 中央文献出版社, 2010, p. 99.

[95] Anne Cheng et Nicolas Zufferey, La pensée en Chine aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2007, p. 34.

[96] Anne Cheng, Confucius revisité : textes anciens, nouveaux discours (suite et fin), la séance du jeudi 15 décembre (du 1er décembre 2011 au 9 février 2012), 45min-47min, au Collège de France. En ligne: http://www.college-de-france.fr/site/anne-cheng/Cours_du_15_decembre_2011_C__1.htm , mis à jour le 19 décembre 2011, consulté le 29 janvier 2012.

[97] François Jullien, Procès ou création : une introduction à la pensée des lettrés chinois : essai de problématique interculturelle, Paris, Ed. du Seuil, 1989, p. 75. 译文来源:王论跃, 当前法国儒学研究现状,《湖南大学学报》2008年4期。

[98] Ai Hengwu, Lin Qingshan, « yifengweier he heerweiyi »( 《“一分为二”与“合二而一”》« l’Un se diviser en Deux et le Deux s’unir en Un »), Le Quotidien de la clarté, le 20 mai 1964.

[99] Ai siqi, « buxuyong maodun tiaohelun he jieji tiaohelun lai touhuan geming de bianzhenfa » (《不许用矛盾调和论和阶级调和论来偷换革命的辩证法》« Interdire de remplacer la dialectique révolutionnaire par la conciliation de contradiction et de classes »), Le Quotidien du peuple, le 29 mai 1965.

[100] Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, op. cit., p. 36.

[101] Stuart Reynolds Schram, The thought of Mao Tse-Tung, op. cit., p. 64.