Joker|充满反讽的悲剧世界,黑色幽默的喜剧人生

信奉新批评(new criticism)的文学理论家们推崇诗歌中的「反讽」:艾伦·退特甚至说,诗的意义就是它的张力。我们姑且将这一对概念的辨析放在一边,并将其适用范围扩展到其他艺术领域,那么电影《小丑》显然是这种美学的集大成者。这部影片充斥着由相互冲突的内涵与外延所形成的紧张关系,而正是这种紧张关系,为小丑的形象增添了邪恶的魅力。

杰昆·菲尼克斯饰演的亚瑟·弗莱克是一个小丑(clown)。虽然如此,他的梦想却是成为谐星(comedian)。他有精神疾病,吃七种不同的药,脑部创伤会让他控制不住地放声大笑,即使他并不开心,甚至在流泪。他和母亲住在哥谭市一间破旧的公寓里。故事开始没多久,正当他伴随着拉格泰姆(ragtime)钢琴曲举着广告牌在路边卖力地工作时,一群街头少年冲过来把他打了一顿。几天之后,他的老板就把他炒了。

开头鲜亮的画面不禁让人想起《生化奇兵:无限》里那个漂浮在空中的哥伦比亚城,把人带回上世纪八十年代;而哥谭市冷峻阴暗的现实则与之形成强烈对比。街道上堆满垃圾,电视机播放着罢工的新闻,上流社会在戏院里醉生梦死而底层人民则为了生存每日挣扎。

欢快明亮和紧张低沉的音乐被交替使用:前者大多是低保真的二十世纪金曲,用在不恰当的地方制造反差效果,而后者则是 Guðnadóttir 为电影写的配乐,充满狂躁的低音和不和谐音符,可以让观众心跳加速的烘托紧张气氛。不得不说,这部电影配乐的水平非常高,如果你不能在拥有杜比环绕音效的影院观看本片,也请务必带上耳机欣赏。

电影中的反讽无处不在,从而使其充满张力。最大的反讽来自电影的语境对「小丑」意象的扭曲。一方面,小丑应该给人们带来快乐,可是亚瑟自己却从未快乐过;让一个不知快乐为何物的人给世界带来欢笑,本身就十分荒谬;另一方面,本应娱乐大众的小丑,却成了犯罪和暴动的象征,满街的面具使得小丑的微笑变得诡异起来。

笑声与哭腔的冲突被菲尼克斯精湛的演技表现得淋漓尽致。亚瑟的笑声是病理性的,这与笑声通常所传达的欢乐情绪形成冲突。不仅如此,这种病理性的笑声常常发生在他紧张(如第一次登台表演、和托马斯·韦恩对话等)的时候,从而坏了好事;甚至在他感到悲伤的时候,他也会不合时宜地放声大笑。癫狂的笑声与眼角的眼泪、向上的妆容与向下的嘴角同时出现在一个人身上,形成巨大的张力,而他只能绝望地扼住喉咙,企图制止这一切。

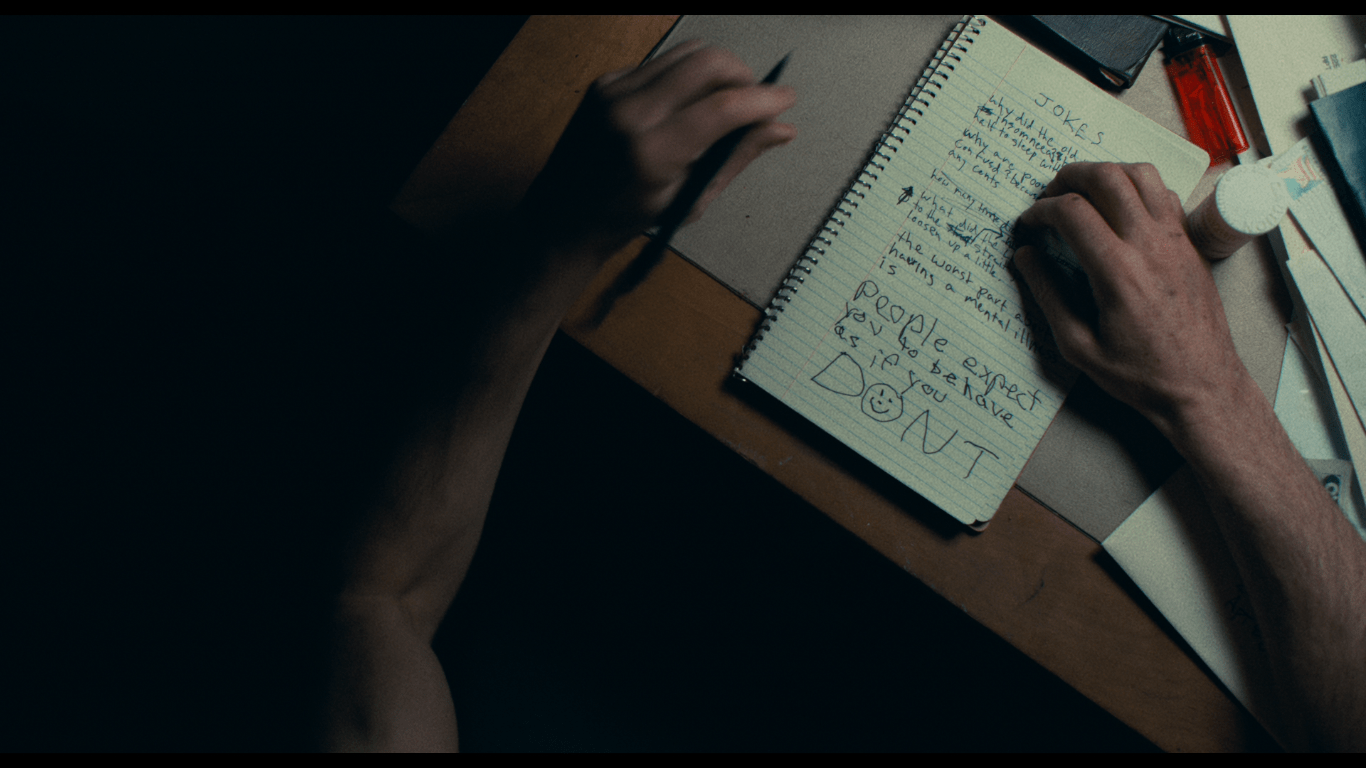

喜剧舞台与悲剧人生构成了另一组紧张关系。他想成为一个喜剧演员,准备了一个本子记录各种笑话,然而实际上本子里却写满了负面念头。在舞台上他试图逗人发笑,而在舞台下却过着彻头彻尾的悲剧生活。在经历一连串的欺辱、冲击和真相的打击之后,他笑着说出「我的人生是一出喜剧」的场景,实在是与莱翁卡瓦洛的歌剧《丑角》最后一幕丑角卡尼奥带着哭腔高喊「La commedia è finita!(喜剧结束了)」的桥段遥相呼应。

我们甚至可以说,亚瑟生活中的一切都是充满矛盾的。母亲毫不「温柔慈爱」,同事在他背后捅刀,心理医生缺少人文关怀,他的偶像为节目效果取笑他......这种与常态背离的张力汇聚起来,改变了他的内心状态,将他从正常的普通人推向了犯罪的深渊。

导演为这种内心状态安排了两个世界,用楼梯将两个世界连接起来。爬上家门口的楼梯,亚瑟温顺善良,心怀「为世界带来欢笑」的理想;爬上公寓的楼梯,他会偶遇住隔壁的女孩,对她产生好感;爬上在 Pogo 俱乐部的楼梯,他将在舞台上进行第一次喜剧表演,并期待着有一天能成为莫瑞·富兰克林那样的脱口秀主持人。生活似乎充满希望。

然而爬楼梯总是艰辛的。在第一个上楼梯的镜头里,亚瑟手里拎着精神药物和其他生活用品,挂着疲惫痛苦的表情,伴随阴郁沉重的音乐。这一切都象征着生活的苦难:他住在破旧的公寓里,身患疾病没有朋友,被人忽视,不受人待见。重复地寄出一些永远不会有回音的信。在这样一个环境里,维持尊严和保持希望令他感到筋疲力尽。

而楼梯之下的世界里,亚瑟冷血而癫狂,满怀仇恨,一心想毁灭社会。他带着母亲的病历急匆匆地冲下阿克汉姆医院的楼梯间,在那里发现了压得他崩溃的最后一根稻草。从此之后他彻底「解脱」,再无心理或道德负担;他无法控制的笑声也不再是困扰他的一项疾病。他得以尽情报复曾经羞辱过他的人,报复置他于这般境地的社会,不再被人忽视反而成了人们心中的英雄。

下楼梯自然是比上楼梯轻松的,配乐和姿态证明了这一点。在杀完人的几天后,被解雇的亚瑟踩着轻松的步伐,在复古而慵懒的音乐中走下哈哈人才公司的楼梯,楼梯的尽头是一扇门,推开门,他与另一个世界明媚到刺眼的阳光融为一体;而在最后他彻底抛弃普通人的身份、堕落成犯罪 joker 的时候,导演让他穿着明亮的衣服,面带欢喜的笑容,跳着舞缓缓走下台阶。

值得注意的是,亚瑟从底层卢瑟蜕变成暴动象征的时候,他的称谓也从 clown 变成了 joker。虽然两者的中文翻译都叫「小丑」,但他们的内涵却截然不同。Clown 穿着可笑的服装、画着夸张的妆容,通过滑稽的动作姿态在各种场合逗笑观众;如电影所暗示,clown 是一个社会地位比较低的职业,人人都可以去取笑欺辱。而 joker 则不一样,他是宫廷弄臣,因身负娱乐国王的责任而享有讽刺批评一切的权力。或许这里有另一层隐喻:joker 通常是一副扑克牌中最大的那两张(the highest trump),能压倒国王 K 和 王后 Q,故而成为 joker 的亚瑟也可凌驾于社会建制之上、挑战世俗的秩序与权威。

在超级英雄电影中,往往一方是正义的英雄,而另一方是邪恶的坏蛋;然而在这部电影中,泾渭分明的界限并不存在。主角只有一个而非两个;亚瑟既是反抗建制的「英雄」也是开枪杀人的「犯罪」;与其说他邪恶,倒不如说是可悲。这种道德上的含混更加强化了这部电影的张力。

影片快结束时,哥谭市的街头燃起雄雄大火,城市陷入无政府状态,小丑被奉为反抗的象征,人们躲在他的面具之下毁灭一切,而亚瑟•福莱克站在汽车引擎盖上,沐浴在他此前从未有过的关注与欢呼中。镜头一转,来到一座风格很像芝加哥剧院的建筑前,那里韦恩一家匆匆推门而出,躲进旁边的巷子里。经典的一幕发生了:带着小丑面具的劫匪杀死了布鲁斯的父母,抢走了她母亲的项链。

若是按照时间线继续走下去,布鲁斯·韦恩将继承父母的巨额财产,用他们购置高科技装备,成为蝙蝠侠在哥谭市除暴安良。讽刺的是,在《小丑》的语境下,蝙蝠侠恰恰是压迫人的制度的产物,他来自上流社会,所维护的秩序也是如今逼疯亚瑟的秩序;打击具体的犯罪,却维护者制造犯罪的体制,这使得蝙蝠侠的道德立场在这里受到了质疑。他也具备了道德含混性,成了亦正亦邪人物。

有人用「彻头彻尾的虚无主义」来形容这部电影的主题。

按照亚瑟原来的计划,他应该在莫瑞•富兰克林的节目上,先讲一个笑话,然后当着电视机前的观众饮弹自杀;正如他在日记本里写到,「我只希望我的死亡比我的生命更有意义(I just hope my death makes more sense than my life)」。倘若故事这么进行,那么这部电影确实讲了一个备受生活打击从而怀疑人生意义最终选择自杀的虚无主义故事。但是他最终选择了杀别人而不是杀自己,说明在那一刻之前,他发现自己的生命还是比死亡要更有意义的。

提到虚无主义,就不禁让人想起硬币的另一面:存在主义。从某种意义上看,余华笔下的福贵和陶德•菲利普镜头前的亚瑟在人生境遇上有相似之处,这种相似用一个字概括就是「惨」。

要说惨,福贵的人生可比亚瑟惨多了。他不仅经历战乱,忍受贫穷和饥饿,从事体力劳动,还目睹所有亲人因为五花八门的原因而死亡。然而在这一切发生之后,福贵不仅没有对生命、对社会、对世界的意义产生过有实质影响的怀疑,反而得到了心灵上的平静:活着就是为了活着。这与亚瑟最终堕落成犯罪小丑的履历可谓截然相反。相似的经历,不同的结局,背后的文化价值取向差异耐人寻味。

如果说《活着》是一本披着文学外衣的哲学书,向人们传授面对苦难的温和智慧,那么《小丑》就是切向肿瘤的手术刀,一刀下去,脓水四溅。前者让人动容,使人平静,令人超脱;后者令人不适,感到恶心,陷入恐惧。前者更像是写给个人的,启发人们用存在主义对抗苦难与虚无;后者则是拍给社会的,警示人们关注引发犯罪的更深层次的结构性原因。

哪一个主题立意更高,哪一种价值取向更为优越,这是一个见仁见智的问题。或许正如西谚所言,真理常常出现在中间地带:我们的社会既需要《活着》,也需要《小丑》。