信息自由的乌托邦与现实

纽约文化沙龙分享内容,引文整理自现场讨论。

美国上世纪80年代,互联网协议刚开始出现,也刚从越战的泥潭中走出来,还依然笼罩在冷战的核阴影之中。大量民众意识到政府可以做出愚蠢的决定,对政府极不信任。

许多计算机科学家和hacker研究如何通过加密来进行信息交互和身份认证,防止政府控制和监听人民,最终自动化人与人之间的信任甚至部分政府职能。

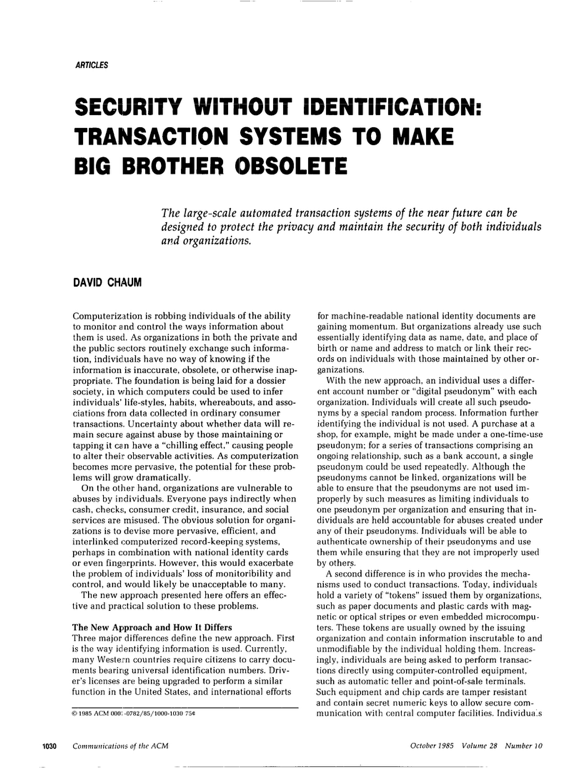

85年David Chaum一篇影响深远的论文算是典型,里面提出了一个保证匿名性、同时提供身份认证的系统。论文标题就说,是为了让big brother过时。

引言中也预言了三十多年后中心化系统的问题:数据挖掘能够提取民众隐私信息,无所不在的监控造成“寒蝉效应”、把“墙”直接筑入人民心中,中心化平台本身易受攻击、造成数据泄漏。

同时代的其他人设计出了不同类型的加密模式、电子货币系统、可验证结果的投票系统等,都在试图不借助中心达成匿名用户间的信任。

88年Timothy May离开英特尔后,仿照《共产党宣言》开头,写了个Crypto Anarchist Manifesto,里面总结了时人对理想数字空间的想象:一个自由交换和交易信息的市场,不受第三方的监听和审查。

92年May和另外几个人发起了一个叫Cypherpunk Maillist的邮件列表,参与者是一帮实干派,催生了很多影响深远的项目,包括wikileaks和比特币。不过比wikileaks和比特币使用更广泛的,是PGP协议,它的故事也非常有意思。

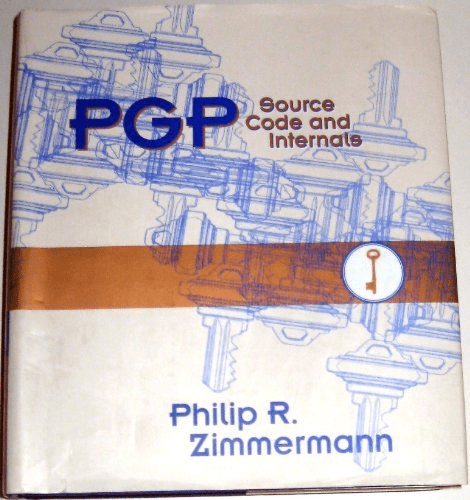

PGP的用途在于加密信息和验证身份,能防止监听和假冒。发明者Zimmermann自己经常参与反核运动,也喜欢把PGP的代码免费分享给其他草根政治运动的群体。PGP开始在世界范围内被广泛使用,但它用的算法被联邦政府算作军火一类,禁止出口,联邦政府也开始调查Zimmermann。

结果Zimmermann用了个非常巧妙的办法:他把PGP的全部代码印在书上出版了,用户可以扫描下来识别回代码。因为书籍是出版物,属于言论自由范畴,受到美国宪法保护。

站在读代码者的角度,代码的确是种言论,毕竟写下来的一套思维和算法;但站在使用者的角度,软件技术像硬件技术一样,可以被专利或者海关封锁。这算是两种世界观的第一次碰撞。

在此之后又许多人和组织多次起诉联邦政府,最终使得代码可以像言论一样受到保护。到现在,PGP仍然是世界上使用最广泛的加密方式之一。

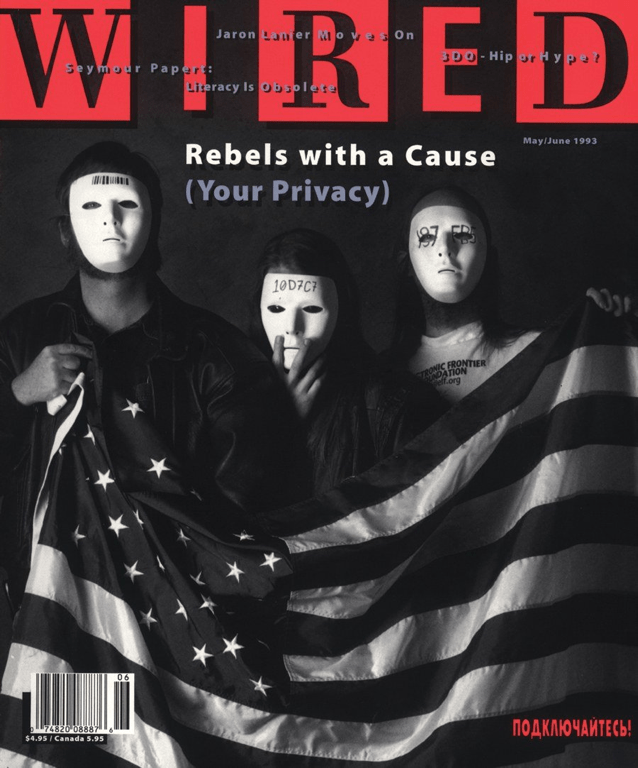

这些事件也使得数据隐私的问题第一次进入大众视野,93年Wired的封面现在看起来仍然没有过时。

🐱:对于不是技术背景的朋友,可能需要解释一下源代码与执行文件的区别。源代码可以被编译成为可执行文件,可执行文件点开之后是二进制的数据,电脑可以直接安装和运行。闭源软件只提供可执行文件,但开源软件提供了源代码,用户可以看到工程师写下来的逻辑,也可以自己编译甚至修改。

🐯:刚才提到代码是思想还是技术,从这个里面也可以体现出来。源代码是更接近思想的部分,而可执行文件则是更接近技术的部分。

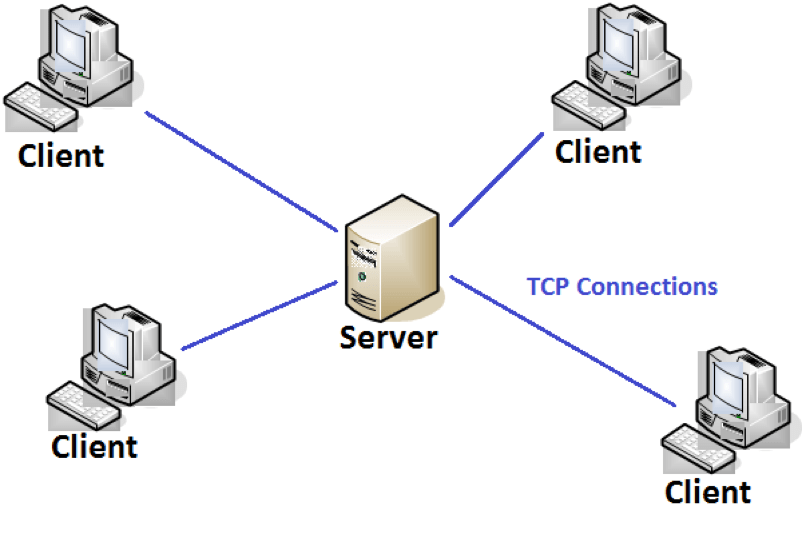

随后的十几年万维网迅速普及,流行开来的是服务器-客户端(server-client)架构,数据和计算都放在服务器上,用户则用很轻很小的客户端去调用和呈现数据。这个结构是中心化的,好处是效率高、迭代快,因为服务器可以用很大的机器,也能够不断更新软件系统。

但问题是,我的数据都在服务器中,那服务提供商就能够控制我看到什么,也能够拥有我的隐私数据。因为服务是免费的,服务提供商还需要通过用户数据来赚钱,不管是通过广告还是其他手段。

同时这样的系统也不太稳健,因为很容易通过一个中心节点来控制或屏蔽整个系统。

与网络中心化相关的一个问题,是版权的中心化,也和前面说到的信息该是自由传播的言论,还是该被专利和版权控制的实体有关。

版权问题在互联网中非常模糊。早期BBS、Youtube甚至互联网本身繁荣的内容是由“盗版”支撑起来的,所以不同形式的“版权流氓”也可以通过版权对内容进行打压。

14年有个很棒的纪录片叫“The Internet’s Own Boy”,讲Aaron Swartz一生推动互联网开放版权的故事。

Swartz是个天才,14岁时参与RSS标准制定,15岁时参与设计Creative Common标准,后来又参与了Markdown的设计,并成为了Reddit的联合创始人。同时又极其敏感、内敛和理想主义,用他朋友的话说是有 “pathological capacity for compassion”。

他相信信息就是力量,而这个力量应该交还给人民。所以他做的技术贡献很多都围绕信息自由,但长大后慢慢意识到信息自由远不止是技术问题,更是社会和政治问题。

Swartz 22岁的时候也写了个Guerilla Open Access Manifesto,号召学生、老师、图书馆管理员等能接入图书馆系统的人们,像游击队一样,用所有机会绕开版权限制去传播知识,抵制科学和文化的私有化。

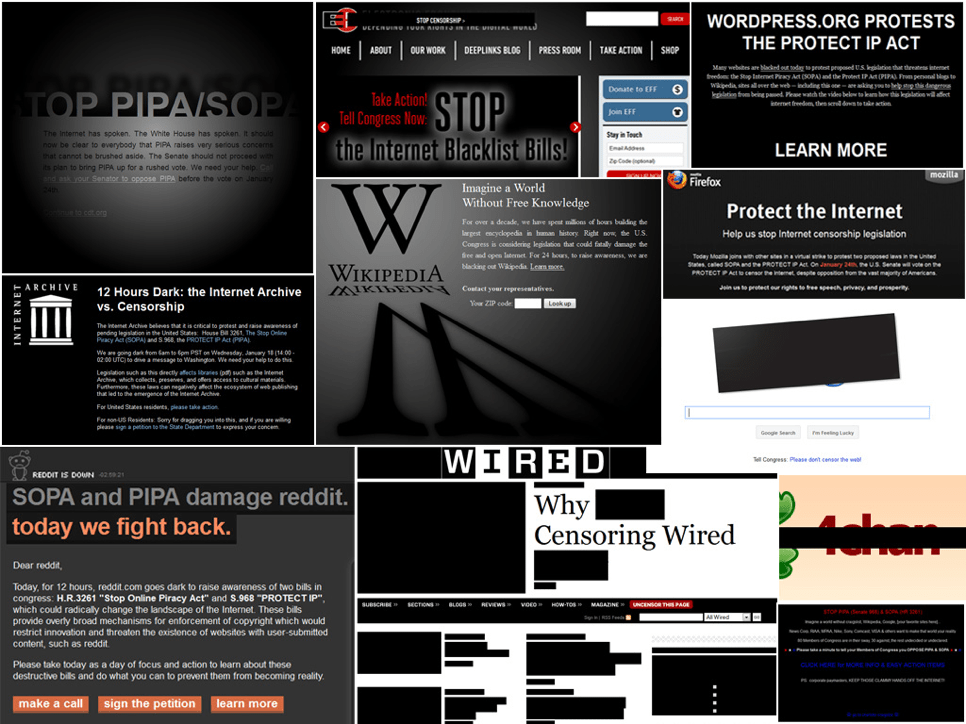

Swartz还参加了一个当时很大的政治运动,抗议“禁止网络盗版法案(SOPA)”。SOPA名字上是维护版权方利益,但同时也会给了政府和公司更大的监听和垄断的权力,以此为借口封锁很多网站和内容。

法案听证的当天,各大网站黑屏抗议,号召大家抵制这个法案通过。

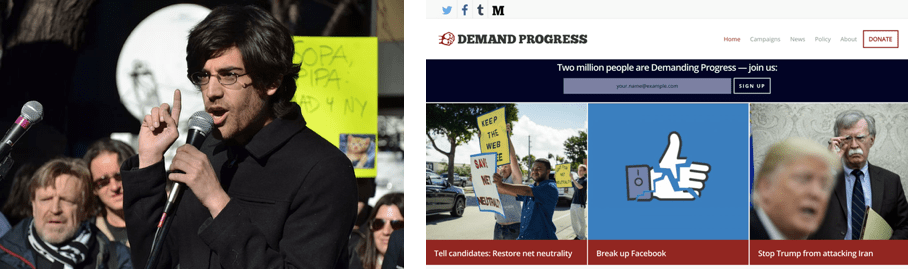

知道SOPA法案后,Swartz马上做了一个用来号召政治运动的网站,叫Demand Progress,影响范围很大,号召了很多人来抵制Demand Progress。最后SOPA没通过,这件事也发挥了不少作用。

但是阻击SOPA影响了大版权商的权益,也惹恼了很多人。坊间还传闻好莱坞各大制片厂在SOPA被否决之后,专门找奥巴马吃了个饭,要求严查此事。

10年的时候Swartz做了另一件事,接入MIT校园网,批量下载大量论文,拿来全部公开在网上。他觉得科学知识是属于全人类的,不能只有有权有钱的研究机构才能接触。

那时的大背景是,互联网在极大地推动民主/民粹化,中东在阿拉伯之春的前夕,美国在占领华尔街的前夕。民众和建制权力之间的撕裂一触即发,大版权商JSTOR上诉之后,联邦政府打算杀鸡给猴看,就开始调查Swartz的侵权。

很多老论文虽然没人读,但是版权费却非常昂贵,潜在的罪行也非常重。FBI出动了惯用的施压手段,本该作为hacker摇篮的MIT也配合了调查,最后Swartz在压力之下自杀,年仅26岁。

Swartz死后,黑客组织Anonymous攻击了MIT和联邦政府的网站,挂上了Guerilla Open Access Manifesto。许多科学家和研究员用“#PDFTribute”标签来公开自己的论文,向Swartz致敬。学术界内部开始出现了许多致力于开放研究和开放数据的组织,欧盟的Science Europe也发起了Coalition S计划,打算2021年前让所有欧洲公立研究成果向公众公开。

不过与Guerilla Open Access Manifesto最一脉相承的可能算是SciHub,目前最大的公开论文数据库,也是科研人员和普通人查资料的利器。但创始人Alexandra Elbakyan被Elsevier起诉,至今仍需躲藏。

🦉:对于大部分科学研究,因为从研究的推进到结果的分发都是政府资助的,投入的是公共资源,对应的结果也就应该公开。

🐰:涉及公共利益、由公共资源资助的研究应该公开,但是仍然有部分研究是私人资金资助,如果没有好的保护产权和专利的办法,这部分研究就不会再有动力进行下去。

🐯:即使是涉及公共利益的研究,是否应该公开还存在伦理问题。一个例子是烟草公司赞助的关于烟草危害的研究,因为利益相关有意不公开,加剧了这个重大的公共卫生问题。而一个反面例子是核物理研究,虽然是公共资源投入,但是因为威力巨大,是否应该公开又涉及了另一种伦理困境。

🐒:一个系统的确需要兼容私有与公共两种信息模式,但从个人的角度出发可以更容易进行价值判断。作为消费者可以选择支持开源、开放版权的软件和内容,作为开发者和作者可以选择开放的模式和平台。也许这种选择会和环境问题、廉价劳力问题等一样成为一种个人的道德选择。

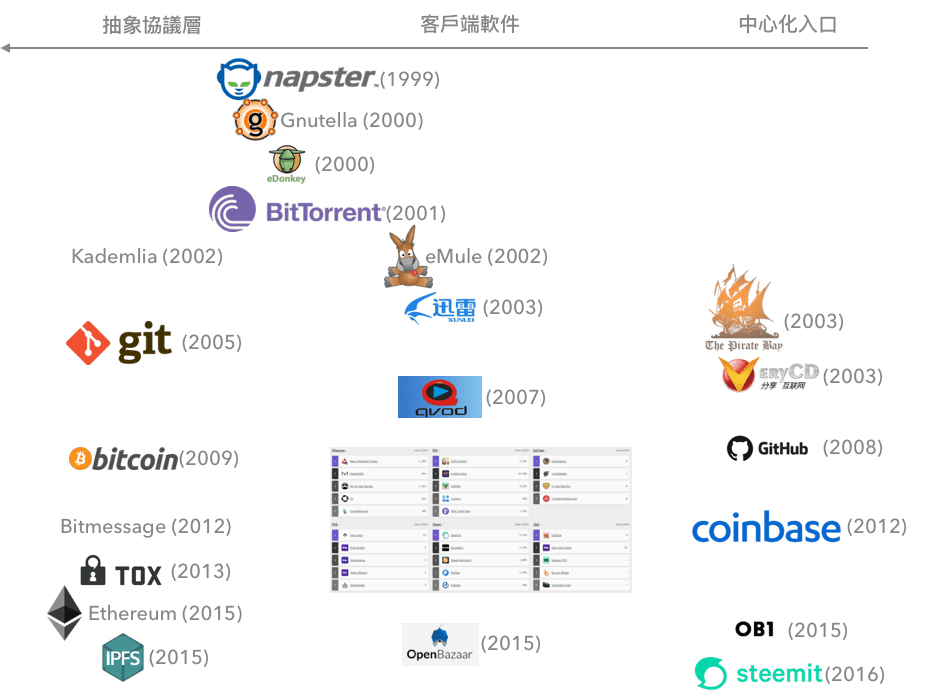

在Web2.0应用刚兴起的时候,互联网还有很强的去中心化趋势的,比如99年的Napster,00年的eDonkey,01年的BitTorrent,02年的eMule,网络流量曾经大部分都是p2p的。

但是这样的系统和现实世界中心化的权力结构不兼容,包括版权等各个侧面,暗里被互联网服务商降低流量,明里因版权问题被法律制裁,最终没能竞争过中心化的服务提供商。

🐯:http本来也是去中心化的,每个人的电脑都可以向其他人的电脑发送网页。只是后来Facebook、Google这些服务出来了,说你们可以把数据都存我这里,才变成了中心化节点。中心化节点一方面是迭代快、效率高,另一方面也是容易信任,用户可以去信任这些节点传来的数据。

🐱:可能以前去中心化的最大问题不在于信任,而是在于达成共识。因为bittorrent、git等协议本身无法达成共识,大家也无法决定什么数据和软件才是“可靠”的。而区块链和智能合约解决了这个问题,也才是这些新技术的意义。

🦆:理想情况下,我的数据应该就是属于我的,不管是数据的增减还是授权,都应该是由我控制的。但是这里还有个信息处理能力不对等的问题:即使把控制权都交到我手里,我还是没有时间精力去一项项处理和判断。为了能去处理更重要的事情,我不得不把我的部分权利让渡给一个中心。

🦅:这些中心现在直接负责处理言论,用算法来侦测违规,但是却没有其他限制言论自由时需要的权衡和司法程序。同时,即使所有人都拥有言论自由,控制什么言论被发现的也在于这些中心,因为我们还需要把发现信息的权力也让渡给这些中心,也是因为处理信息能力的不对等。

开源的理念已经在程序员和程序员建立的软件世界之中遍地开花,而开源本身是一种去中心化,让源代码不被一个中心持有。写程序的人很容易支持开源,毕竟常常是通过开源代码学习技术、也需要能够hack自己手头的工具。

git是开源软件中常用的代码版本管理工具,它本身的故事也很有意思。Linux内核最早是用一个叫BitKeeper的闭源软件进行管理,Linux社区好几次无法与BitKeeper公司达成协议,Linus决定自己开发git、并弃用BitKeeper。随后越来越多的项目开始使用git,BitKeeper最后也在16年也进行了开源,但已经无人问津了。

如今git已经是管理代码改动的标准工具,开始走出代码领域,基于它的github等服务商也开始进入主流新闻。

🐯:即使软件的代码都是开源,软件的开发中还是有很多不同的权力结构。比如Linux这样的项目,其实算是比较集权的结构。但反过来说,也有很多闭源为主的公司,向开源项目贡献了很多代码。

🐘:代码虽然能够开源,但是代码本身无法作为信任链条终点的source of truth,因为普通人看不到,也没有人能看完每一层的代码。人们相信一个protocal,实际上相信的也是某个实现。所以source of truth最终还是需要是一个平台,而这个平台本身可以有一个去中心化的权力架构。

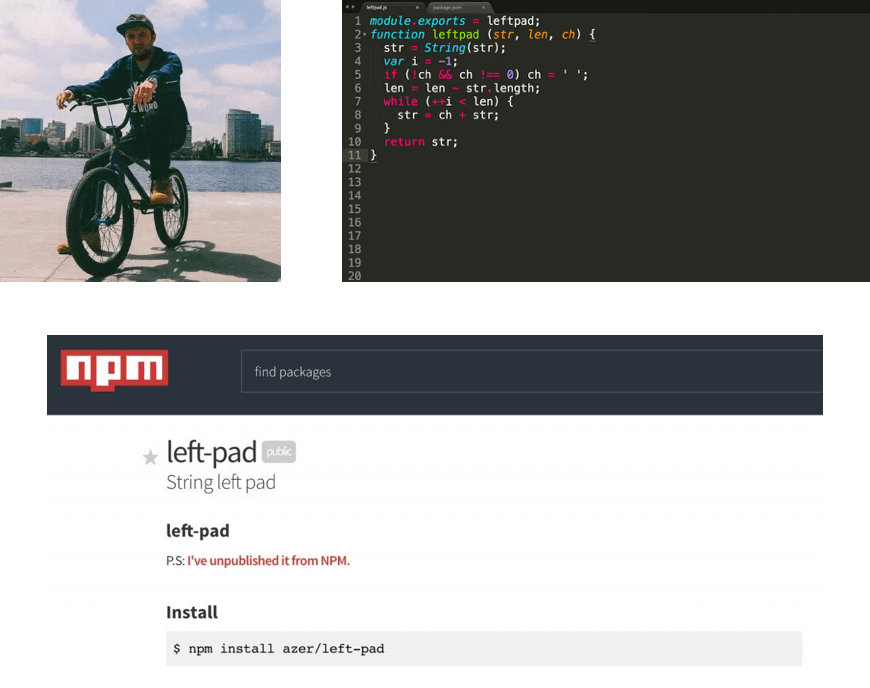

16年发生的一件小事,可以说明现在网络世界对开源软件的依赖。

加州Oakland有个程序员叫Azer,土耳其出生,也是通过开源软件学习信息技术的。有一天有一个大公司给他写邮件,说Azer在npm(流行的JavaScript包管理系统)上项目的名字和他们公司重名了,问Azer能否转让这个域名。

Azer拒绝之后,这个公司去找了npm官方,结果npm官方决定把这个域名转让给这个公司。Azer一气之下删除了自己所有在npm上的开源包。

其中有一个叫left-pad,很简单的几行,给任意字符串左边加上重复字符。这个包删除之后,影响在全世界范围内波及开了。澳大利亚、德国、捷克、美国等各地的程序员开始发现自己的项目出现了奇怪的错误,包括这个故事里的大公司自己的网站。

大部分人从未听说过left-pad,但是它已经通过层层引用包含在了海量项目之中,它的消失造成了所有这些项目的瘫痪。

🐯:OpenSSL的例子也非常典型。OpenSSL是大量加密组件都使用的底层开源库,前几年爆出几个大后门之后,各大公司都panic了。最后大家追踪到OpenSSL维护者只有三个人了,而且还没有钱。

所以尽管web2.0很多方面都有中心化带来的问题,支撑web2.0的代码已经完全依赖开源软件了。不管是坏事好事,这些代码以及背后的逻辑其实已经没有中心的控制了。

随着代码普及率越来越高,这一点在比特币、以太坊等这样的项目中更加明显:代码的开源、数据的分布式存储已经成为信任本身的基础。

SOPA和同时期的PIPA虽然没有通过,此后的几年美国和世界范围内的影音盗版还是得到了有效抑制,版权垄断也开始明显起来。SOPA之后比较受关注的“网络中立”问题,则更加复杂、更加难分是非。

互联网服务供应商,比如移动、联通或者AT&T、T-Mobile,能够依据经济和政治链条选择给哪些网站更多带宽,又给哪些更少带宽、甚至直接封锁掉,所以人们才会有“网络中立”的要求。但是要规范互联网服务供应商的行为,就需要更大的政府和更强的管制,加大权力的集中。

“网络中立”触到了数字乌托邦的关键问题。数字世界毕竟要基于现实世界的硬件设施,但和现实世界的资本和权力一样,对于硬件设施的权力也会富集。但如果把这些设施作为公共基建交给政府的话,一方面失去了市场创新的能力,另一方面也把塑造言论和思想的能力交给了政府。

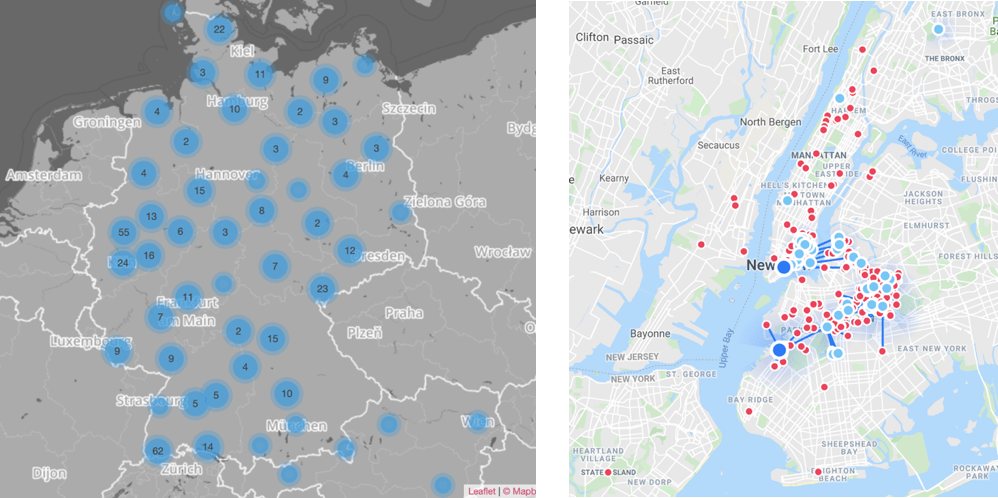

这是个比软件层的去中心化更难解决的问题。但在社区层面,有不少有意思的项目,打开了一些新的可能。通过mesh network等技术,硬件层可以架设廉价的点对点通讯模式,让社区以内和社区之间进行信号共享。这实际上成为了一个自治的社区互联网服务供应商。

比如德国的Freifunk项目,有四百多个社区,遍布德国各地。纽约也有NYU-mesh项目,为布鲁克林和曼哈顿地区提供互联网信号。

🐺:去中心化的历程,从内容开始,然后人们想要更多,开始去中心化数据,再下一步是去中心化物理载体。也许这个过程会无限进行下去,但是人不可能没有分工合作,我们最终也无法生产自己的手机。

🐝:而且分工也意味着专业化,专业化本身需要中心作为支撑。

🦜:有一个专业化和去中心化平衡的例子是维基百科。维基百科由志愿者编辑,出现冲突的时候,有决定权的不是某一个机构,而是社区中积累了最多credibility的人。维基百科质量不亚于大英百科,后者比较中心化的,前者则依赖collective intelligence,更去中心化。

🦎:也许以后代码会成为和文字一样,一个社会也会要求代码的literacy。可能技术的很多方面都是,比如现在中学生也开始玩Arduino和Raspberry PI。再比如,以前只有打字员会打字但现在人人都会。

🐺:但是即使人人都会写Python,还是会有智力上的天然差异,也会有权力关系,权力顶端2%还是会有更高级的技术来控制剩下98%的人。另一个思路是从现有的结构出发,去改善和改进,而不是推翻了重建一个新的。比如欧盟的GDPR就是个很好的例子,可以用现成的体制去解决眼前的问题,实践证明也确实有成效。

🦅:但是在讨论和想象技术的时候,我们有多激进决定了我们能够想象多远。虽然从眼前到想象的过程困难重重,但如果让这些困难阻止我们去想象,实际上是在限制自己。

🐯:实践的时候,是有很多折中路线可以选择的,不需要推翻现有结构,也能够一步步通往更激进的图景。比如程序语言设计,最开始的时候是公司或者研究机构内部参与,后来的语言比如Python通过Python Enhancement Proposal(PEP)让社区参与,Rust则采取了互联网协议中开始、也更加激进的Request for Comments(RFC)方式,进一步去中心化权力。

🐭:技术是会不断进步的,这一点本身无法阻止,现在许多问题的原因在于剩下的社会结构无法跟上。单凭技术无法解决根源的权力不平等,GDPR的出现也是因为欧盟政体的民主。数字权力进一步集中的,我们也没有办法保证政体进一步民主。

🐺:技术不断进步,但人类社会是像钟摆一样来回摆动的。苏联解体到现在二十几年,全世界流行的是左派思潮,还权于民,结果近几年出现了世界范围内的backlash。向左是进步的,但是社会不会一直向左,维持社会稳定的正是摆动中诞生的check and balance。就像毛时代、苏维埃和许多其他乌托邦实践一样,一个没有刹车的系统是会出问题的。

🦉:当我们断言技术一定是不断进步的时候,我想问的是,我们为什么会这么想。技术作为主体,的确有不断进步的动力,就像资本和权力有不断集中的动力。但现在技术可以是主体、资本可以是主体,唯独人不是主体。如果人自己需要读懂程序才能参与利益的博弈、维护自己原本的权力,没有技术知识便会被抛出时代和社会之外,可能我们需要思考的是我们建造的这个系统本身的结构问题,正像马克思对资本主义的反思一样。

🦘:某种意义上技术和资本的不同形式并无太大差异。技术最终会是以产品的形式到达市场,那人们的就像选择连锁品牌还是当地的农场的牛肉一样。连锁品牌可能会多些添加剂,当地农产品可能更有机和健康,但最后还是取决于什么产品能够更好地服务市场。回到前面说的开源闭源的问题,RedHat做开源软件,但是市值只有闭源的Microsoft的百分之几。一个闭源软件公司的资金有更短的反馈链条,常常能够更好地服务用户。但我觉得有两种情况会使得开源软件有竞争优势:一种是软件的使用者本身就是开发者,比如git、linux这些都是;另一种是法律不允许这样的公司存在,比如大家用的各种翻墙软件。

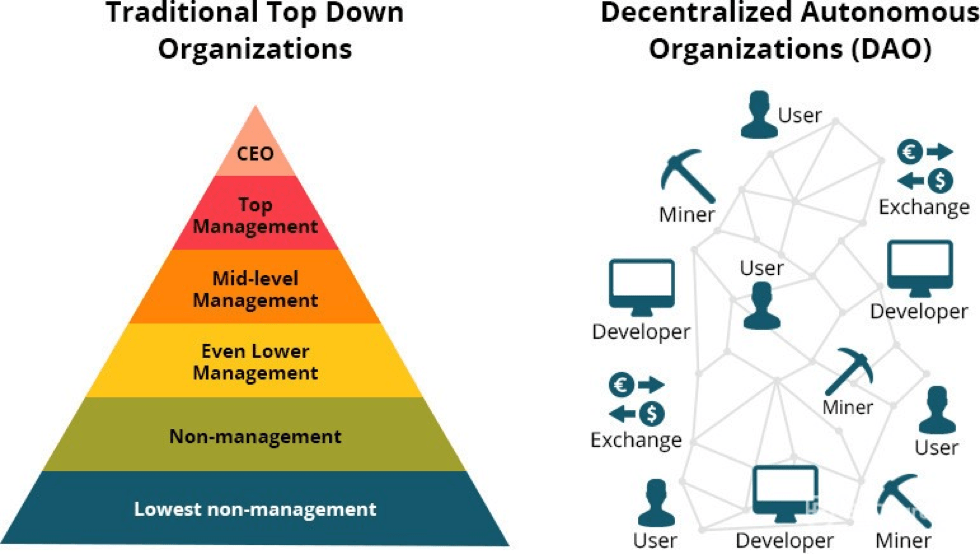

近几年更为显著的进展还是在软件层,并且有望通过软件层去将社会组织层面去中心化。区块链和智能合约提供了分布式网络中的共识,能够兼容版权、账户等原本中心化的概念。

随之也涌现出了“分布式自治组织”这个概念,意在通过自动、可靠的协议执行,减少权力层级,让组织更加扁平。分布式自治组织需要的就远不只是网络技术层面的进展,更涉及大量博弈理论;作为社会实验,又会去不断重新定义数字空间里的民主。

最后分享一个叫Electric Sheep的图像生成算法。这个算法有意思的地方在于,它的训练过程也是一种去中心化:每个安装这个软件的人依据是否喜欢生成的图像投票,最后将算法训练得符合人类的审美。

通过这种去中心化的人机交互,算法生成出意想不到的结果,常常很混乱,但是也常常令人着迷。也许去中心化的组织也会带来类似的惊喜。