英國大選啟示——左翼話語失勢,英美勞工右轉

本文2019年12月17日發表於端傳媒深度評論欄目

12月12日,英國舉行了五年來的第三次大選。現任首相鮑裏斯·約翰遜領導的保守黨,憑借英格蘭北部勞工階層的倒戈,贏得了下議院650席中的365席。兩年前逆勢上揚,選票比例恢復至布萊爾時期高位水平的工黨則全面潰敗,席位銳減60席,僅獲202席,創下1935年以來的最差選情。保守黨的大勝宣告了“留歐派”的徹底失敗,終結了兩年來困擾英國的府院之爭和下議院困局,使下屆政府能夠無障礙地推動脫歐進程。

但與此同時,蘇格蘭國民黨以48席再次確立了在蘇格蘭的壓倒性優勢,北愛爾蘭獨立派政黨獲得的席位也首次超過了統一派政黨。蘇格蘭獨立和愛爾蘭統一都不再是遙不可及的事情。

如何處理英國與歐盟的關系、維持勞工階層選民的支持並防止聯合王國進一步走向分裂,將是約翰遜執政面臨的最大挑戰。

一場由“脫歐”主導的大選

保守黨的勝選可謂毫無懸念。早在數月前,媒體和民調機構就普遍預測了這一結果。2017年大選時,脫歐談判尚未開始,英國政治也未陷入少數派執政和府院之爭的困局,選舉大體上還是圍繞經濟民生問題展開的。但從2018年底開始,特雷莎·梅的脫歐協議草案連續三次被議會否決,她本人被迫辭職,下議院就脫歐方案多次投票仍無法取得共識,英國政府在3月和10月兩次被迫向歐盟申請延期脫歐。在此期間,約翰遜甚至動用了非法強迫議會休會的手段,企圖繞過議會推動脫歐,府院矛盾空前激化。

持續一年的政治僵局使很多選民產生了焦慮和厭倦情緒,他們認為下議院阻撓了脫歐進程,迫切希望在這個問題上能有一個迅速了斷,這使得此次大選最終演變成脫歐派和留歐派的生死對決。從這個意義上講,英國政治已經出現了某種“臺灣化”的傾向,選民的投票意願開始脫離傳統的階級和文化因素,聚焦到單一的對外關系問題上。只有根據這種變化調整綱領,明確脫歐問題立場的政黨,才有可能更好地動員選民。在這一點上,保守黨這一全世界最古老的政黨顯示出了更快的反應速度和更強的適應性。

盡管保守黨的右翼化和疑歐派的崛起早在10年前就已經開始,但直到特雷莎·梅時代,留歐派依然在黨內占據重要地位。今年7月約翰遜上臺後,這種轉向的趨勢才大大加快。新任內閣幾乎全部由硬脫歐派組成,不少溫和派的重量級人物在黨內失勢或者選擇脫黨。約翰遜在9月甚至直接開除了21位拒絕支持政府立場的留歐派議員,他們當中只有4位在本次大選中回歸保守黨並當選,其他17位要麽退選,要麽敗選。經過幾次清黨,保守黨在英格蘭民族主義的路上越走越遠,成為脫歐派占據絕對優勢的政黨。

在競選策略上,保守黨果斷切割了留歐派的議員和選民,反對現有脫歐協議草案的議員很難成為黨內推舉的候選人,對外則以“完成脫歐”(Get Brexit Done)為口號,直擊脫歐派選民的痛點;在公共政策方面,新的競選綱領比特雷莎·梅時代更註重中下層選民的感受,承諾在不加稅的情況下,五年內對國家醫療體系增加339億英鎊的投資,以穩固勞工階層的民心。

保守黨還成功整合了脫歐派政治勢力,與立場更極端、支持硬脫歐的脫歐黨達成協議,後者同意在保守黨已有席位的300個選區不推出自己的候選人,只在工黨和自由民主黨占據席位的選區參選,這使分散的脫歐派選票大量回流到保守黨陣營,同時打擊了工黨在脫歐派選區的勢力。

多數黨團留歐派如何輸掉選舉

與此相比,反對派陣營不但沒有進行有效整合,反而連續犯下重大的戰略錯誤。

工黨的脫歐政策是重新與歐盟展開談判,並將“新的脫歐協議”與“留歐”作為兩個選項進行全民公投,至於工黨本身究竟支持脫歐還是留歐,要在公投前才做決定。在整個選戰過程中,工黨都拒絕就脫歐問題表態,工黨領袖科爾賓甚至表示自己將在公投中保持中立。之所以有這樣的態度,是因為工黨的核心票源來自兩個訴求相反的群體:英格蘭北部傳統工業區的勞工階層普遍支持脫歐,但居住在倫敦和大學城地區的經濟精英和知識精英普遍支持留歐。

工黨沒有像保守黨那樣迅速做出切割,而是希望以模棱兩可的態度同時爭取兩邊的選票,並試圖把選戰的主軸轉移到經濟問題上,承諾在五年內加稅780億英鎊,並增加1530億英鎊的公共支出,這將使英國的賦稅水平和政府支出都達到歷史最高點,如此激進的改革計劃甚至連不少工黨選民都質疑其可行性。這種競選策略在2017年或許有效,但在2019年全民焦慮脫歐的大環境下,被選民視為對國家最重大的問題缺乏立場、避重就輕、沒有擔當和領導力,這導致工黨的脫歐派和留歐派選票雙雙出現重大流失。

英國第三大黨、支持留歐的自由民主黨在今年5月的英國地方選舉和歐洲議會選舉中取得大勝,民調支持率一度超過20%。但自民黨似乎被勝利沖昏了頭腦,7月份新黨魁喬·斯文森上臺後,推出了極端的政治綱領,她表示不再需要進行二次公投,如果自民黨獲得議會多數,就直接撤銷脫歐,這在當前的政治氣氛下是反民主的,連很多溫和的留歐派都不能接受,斯文森本人又自詡為下屆首相的候選人,拒絕與工黨合作,這種極度膨脹的心態和政策招致了選民的反感,自民黨的上升勢頭急轉直下,最終僅獲得12%的選票,斯文森也丟掉了議員席位,在擔任了144天黨魁後黯然退出政治舞臺。

留歐派唯一取勝的途徑是進行深度整合和策略性投票,在三黨競爭、選情接近的選區舍棄得票數較低的候選人,全力支持票數較高的候選人,以擊敗保守黨候選人,阻止保守黨獲得議會多數席位。但工黨和自民黨不要說整合結盟,連互相禮讓的意思都沒有,誰也不願意自己的候選人讓賢。

在英格蘭東南部的許多選區,工黨和自民黨的總票數是超過保守黨候選人的,但鷸蚌相爭、漁翁得利,最終結果往往是保守黨獲得了席位,由選民自發組織的策略性投票只在一兩個選區產生了作用。因此,盡管反對保守黨脫歐政策的政黨獲得了全國52%的選票,按理說應該成為議會中的多數黨團,但由於整合失敗,票源分散,僅得到34%的席位,無力與保守黨抗衡。

英國政治的這種“臺灣化”重組自2015年就已相當明顯。根據民調機構YouGov的統計,在2017年的大選中,脫歐派選民對保守黨的支持度從38%激增至64%,留歐派選民對工黨的支持度也從38%增長至55%,到2019年,脫歐派選民對保守黨的支持度持續增加,達到73%,足以抵消甚至超過保守黨流失的留歐派選民,但工黨在留歐派和脫歐派中的支持度卻同時出現了10%的下滑,選票分別流向了自民黨和保守黨。

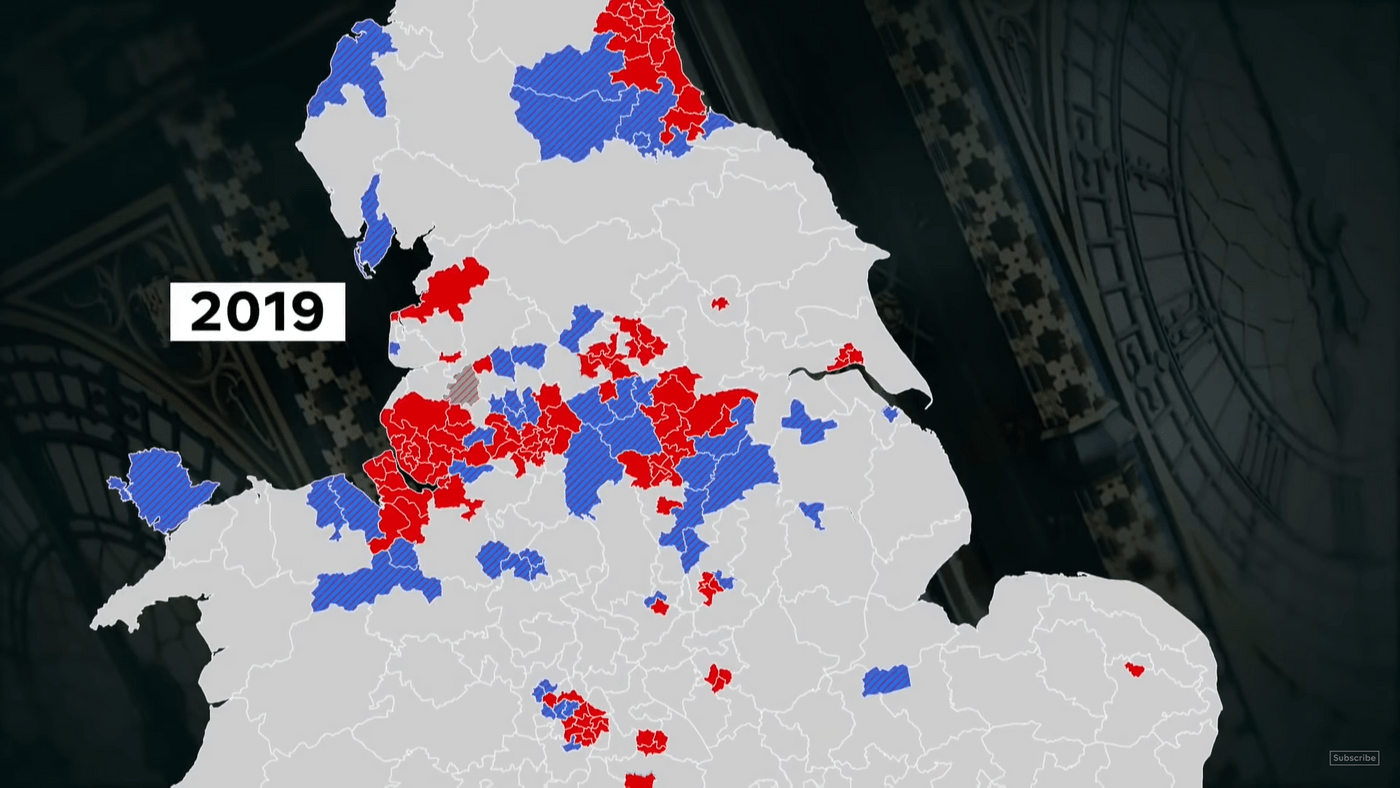

反映在地區選情上,就是保守黨並未贏得更多的留歐派選區,取得全面突破的地區是英格蘭北部的老工業區,包括德拉姆郡一帶的傳統造船業重鎮,中部的制造業、采石業和陶瓷業中心以及德比郡、南約克郡和威爾士北部的煤礦產區。這裏曾經是工黨最穩固的票倉,被稱為不可逾越的“紅墻”(Red Wall),但在全球化浪潮中,大量煤礦關停,制造業轉移海外,這些地區的勞工階層也成為脫歐的主要支持者。

2017年後,這些原先的工黨安全選區開始岌岌可危,隨著脫歐派選民繼續投向保守黨懷抱,“紅墻”在2019年轟然倒塌,比如德拉姆郡的畢曉普奧克蘭(Bishop Auckland)選區,100年來首次有保守黨候選人勝出;臨近的塞奇菲爾德(Sedgefield)選區自1935年以來就是工黨的勢力範圍,工黨前首相布萊爾在這裏擔任過24年的議員,這次也被保守黨攻陷。工黨僅在“紅墻”地區就丟失了近50個席位,至此敗局已定。

“借來的選票”——約翰遜政府面臨的挑戰

保守黨的勝選宣告了留歐派和二次公投運動的徹底失敗,脫歐已成定局,再無回旋余地。下議院預計會在聖誕節前通過約翰遜的脫歐協議草案,確保英國在明年一月底前準時進入脫歐過渡期。但這不是英國媒體、特別是右翼媒體宣傳的那種脫歐問題的終點;恰恰相反,這只是新的脫歐困局的開始。

接下來的英歐關系和貿易協定談判才是難度最高、最具挑戰性的,如此龐大的工程很難在一年內完成。約翰遜如果希望快速完成談判,就必須接受“軟脫歐”,保持與現狀接近的英歐關系,這會得罪主張硬脫歐的核心支持者,但如果選擇較長的談判時間,達成較“硬”的脫歐方案,又不得不尋求延期,打破自己一年脫歐的承諾。這一切要看新任首相如何做出選擇。到2020年底脫歐過渡期屆滿之時,英國可能會面臨新的危機時刻,那時的下議院將沒有能力制衡行政權力,斷崖式的無協議脫歐依然是一種可能出現的局面。

此外,保守黨人很清楚,英格蘭北部勞工階層的選票是“借來”的,票源並不穩固。脫歐問題從本質上講是英國長期以來政治和經濟失衡發展的病癥體現,而並非病因本身,脫歐並不能解決這些問題,相反,勞工階層的利益在脫歐過程將不可避免地受到損害,他們仍有可能感到不滿而轉投其他政黨。歐約翰遜當選後承諾加大對北部的基礎建設投資,希望借此取悅北方選民,但這很難解決深層的結構性問題。如果約翰遜繼續鼓噪英格蘭民族主義,以此轉移英格蘭選民的註意力,就必然會刺激其他地區的分離主義情緒。

在此次大選中,統一派政黨在蘇格蘭僅獲得11個席位,蘇格蘭國民黨以48席再次取得絕對優勢,並明確提出將尋求第二次蘇格蘭獨立公投,在英國整體脫歐和蘇格蘭多數選民反對脫歐的形勢下,蘇格蘭獨立訴求的合理性和吸引力正在持續增長。而在目前的脫歐框架下,北愛爾蘭和英國本土以愛爾蘭海為實質邊界,被分割為兩個不同的經濟區。北愛將執行與歐盟相近的法規,未來會與英國越來越疏遠,而與愛爾蘭共和國越來越親近。此次愛爾蘭民族主義政黨在北愛爾蘭獲得的席位史無前例地超過了統一派政黨,就是一個相當危險的信號。如何防止聯合王國在脫歐過程中走向分裂,將是約翰遜政府面臨的最大挑戰之一。

“紅墻”與“銹帶”——英美政治的交相呼應

以國際化的視角審視這次英國大選不難發現,2019年工黨的敗選與2016年美國總統大選中民主黨的失利如出一轍。在那次選舉中,起到決定作用的是有“防火墻州”(Firewall States)之稱的民主黨北部鐵倉區,包括艾奧瓦、俄亥俄、明尼蘇達、威斯康星、密歇根和賓夕法尼亞。除明尼蘇達勉強保住外,其余五州全部轉投共和黨。後三個州的選情格外焦灼,民主黨平均只輸了1%,也就是10萬票左右,但這10萬票決定了46張選舉人票的走向,此消彼長,使希拉裏最終無力回天。

這六個州連成一片,構成了美國的“銹帶”(rust belt)。和英國的“紅墻”一樣,這片傳統工業區在美國的崛起過程中曾經一度無比繁榮,但隨著全球化的到來,也遭遇了制造業外遷,經濟衰退和民生雕敝。這裏受教育程度較低的白人產業工人傳統上是民主黨的支持者,亦如“紅墻”區的勞工階層世世代代都把票投給工黨,但他們對待種族、國家安全和移民等問題的態度相對保守。

在1980年的美國大選中,他們就曾經認為民主黨過於關註少數族裔、婦女、失業人群和赤貧人群的利益,忽視了白人工人階級的利益而倒戈共和黨候選人裏根,史稱“裏根民主黨人”(Reagan Democrats),這與前一年撒切爾夫人在英國勝選時9%的低技術工人轉投保守黨的情況不無類似。在2016年的美國大選中,“銹帶”區工人對全球化的反對、對自身經濟狀況的焦慮、對移民和反恐問題和恐懼,與種族主義的擡頭交織在一起,使他們再次倒戈,成為“特朗普民主黨人”。同樣的倒戈,在2019年的英國大選中又再次上演。

英國大選的結果給美國的民主黨人敲響了警鐘,如果僅僅依靠左翼的經濟政策和候選人的人格操守,繼續忽視勞工階層的心理需求,他們很可能會在2020年的總統選舉中再次失利。很明顯,“銹帶”區的工人選民並不在乎特朗普的個人人品,亦如“紅墻”區的工人選民明知約翰遜謊話連篇、厭女排外,仍然義無反顧地將票投給他。在這兩位候選人編制的政治神話面前,人品缺陷完全可以忽略不記。

勞工階層的集體右轉

勞工階層為什麽會拋棄左翼政黨而改投與自身階級利益相反、主張民族主義和民粹主義的右翼政黨呢?學術界對此已有不少討論。伊文思(Gillian Evans)在研究了英格蘭東南部碼頭業和食品加工業的工人狀況後指出:工人階級的社會團結並不具有跨越國界的普適性,相反,這種社會團結具有高度的地方性,建立在等級分明、內外有別的親屬關系之上,並以相同的居住地和職業為界線形成一個一個小共同體,這使新移民很難融入當地社會。

工黨從20世紀下半葉開始,一方面致力於以文化多元主義政策幫助少數族裔實現社會融合和族群平等,另一方面試圖將不同的族群聯合起來,找出所有人共同的經濟利益,爭取更好的工作和生活條件。這兩大訴求保持著一種脆弱的平衡。進入新千年後,這種平衡開始被打破。文化多元主義鼓勵彰顯的少數族群文化使原生居民感到文化上的威脅,而現代的福利國家制度建立在按需分配的原則之上,不再像以前那樣優先考慮當地群體。原生居民開始抱怨在這種制度下,外來者可以獲得優先待遇,因為他們看起來更弱勢,需求更大,自己反倒淪為被體制忽視的人群。

這種文化焦慮和經濟焦慮共同作用,使地方性的社會團結一步步走向帶有白人種族色彩的排外主義,催生了極右翼的英國國民黨和之後的英國獨立黨,他們成為鼓吹脫歐和反移民政策的急先鋒。

此外,勞工階層的人生價值和尊嚴與職業密切相關,產業工人普遍對自己的職業感到高度認同和自豪,很多家庭世代從事相同的工種。隨著英國進入後工業時代,大批工人並非因為自身的不努力,而是因為全球經濟的結構性變遷而失去了工作。他們很難適應新的服務行業,也無法從失業和領取救濟中獲得個人尊嚴。他們感到自己的人生被剝奪了,罪魁禍首就是移民和外國人。在脫歐派的宣傳中,脫歐後的移民數量將大幅減少,工作和教育機會將重新回到原生居民手中,不僅國家可以從歐盟那裏“奪回控制權”自主自立,每個人也能重新主宰自己的人生,重新成為有價值、有尊嚴的人。這種敘述對勞工階層具有巨大的吸引力。

席爾瓦(Beverly J. Silver)等人則從馬克思和波蘭尼的雙重視角審視這個問題。英國和美國的所謂工人階級具有兩面性。他們在國內受到剝削壓迫,位於社會底層,但在國際上橫向比較,他們的收入和生活水平仍然高於許多發展中國家的中產者,是國際意義上的中產階級。全球化加劇了世界各國內部的不平等,但緩解了國與國之間的不平等,新興經濟體人口的收入和生活水平大幅提高,他們與發達國家工人的差距在一代人的時間裏大大縮小了。

從這個角度來看,英美的工人並不是現在的日子變差了,而是以前那種不需要付出太多就可以過上好日子的時代一去不復返了。隨著全球化的深入,他們還要與全世界各地工作更努力、教育背景更優秀、卻願意接受更低薪資的人競爭,形勢對他們將越來越不利。無論是脫歐還是特朗普的當選,核心訴求都是反對全球化,反對來自國外勞動者的跨國競爭。因此這仍舊是一個階級問題,只是變成了一種波蘭尼式的階級自保行為。這種隱晦地捍衛自身在全球體系中的中產地位的政治動員,遠比左翼政黨傳統上那種馬克思式的階級動員更有吸引力。

左翼的分裂與重建

上述問題正是英美左翼政黨面臨的危機所在。在20世紀60年代,勞工階層的選票占據了英國工黨總選票的80%,這一比例到世紀末的布萊爾時代下降到了60%,在最近的選舉中,已經不足40%,無怪乎當年的 “新工黨”會喊出“我們都是中產階級”的口號。

英美左翼內部已經分裂成兩個訴求難以調和的群體,一邊是傳統工業區的勞工階層,這是一個人口不斷縮減但仍具有影響力的群體;另一邊則是大城市中已經成為中產階級的經濟精英和知識精英,他們雖然也支持左翼的經濟政策,但更註重世界主義、文化多元主義、種族性別平權和環境問題等後物質主義價值觀。很多精英左派對勞工階層抱著鄙夷的態度,認為他們缺乏知識、思想落後、頭腦愚蠢、充滿種族和性別偏見,輕易聽信右翼煽動者的謊言而不知自己真正的利益在何處。

這種居高臨下的說教不但沒有把勞工階層拉回來,反而把他們推向了右翼政黨,勞工階級也反過來質疑精英階層,認為他們不愛國、玩弄身份政治、只關註少數族裔的權益和忽視國家主體人群的訴求。這種分裂嚴重削弱了左翼的力量。

對比2017年和2019年的英國大選就可以看到,社會民主主義的經濟政策仍然具有強大的生命力,工黨也成功爭取到了大城市中心地區的精英人口,甚至擴大了這種優勢,保守黨短時間內還難以攻破。

老工業區勞工階層的倒戈並非永久性的。想要重回唐寧街十號,工黨必須重新爭取到他們的支持,這意味著精英左翼必須進行自我改造,真誠、平等、尊重地對待勞工階層的文化焦慮和經濟焦慮,將馬克思式和波蘭尼式的階級動員結合在一起,創造出一套新的、能夠引發勞工階層內心共鳴的理論體系,在追求經濟平等和族群平等之間、全球化和民族主義之間重新建立的一種脆弱的平衡。美國民主黨也面臨同樣的問題。這是一個重大的理論挑戰,也是近年來老生常談的問題,令人遺憾的是,至今尚未看到英國工黨或者美國民主黨在這方面有所作為。