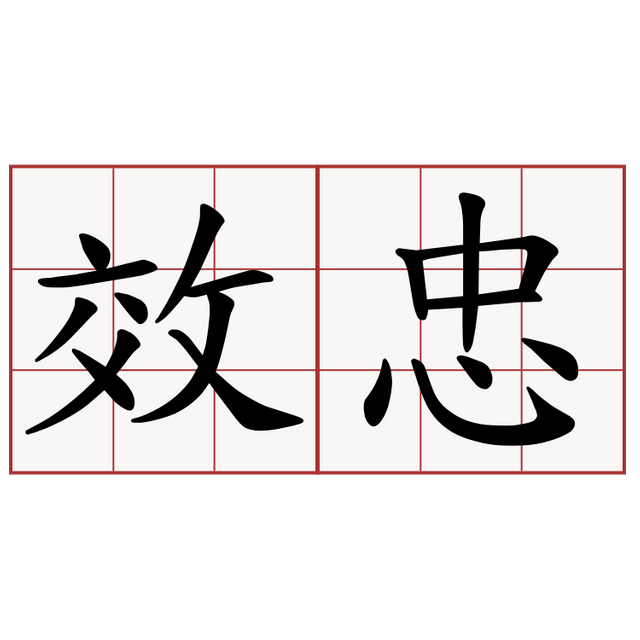

你忠于谁?

说及效忠,必定深入到人们心灵中最神圣的区域,很少有可展开讨论的余地。然而,恰好在这个最严肃的问题上,人们误区多多,且从不觉得需要一些梳理。其后果是,误置效忠对象的事情时常发生,即使饱学之士亦难幸免。经历过“三忠于、四无限”年代的人,对此尤其感触良多。看来,这远不是一个明如白昼、无须讨论的话题。

曾忠于谁?

在王朝时代,应忠于谁的问题有千古不变的标准答案,那是上至王侯将相、下至草民百姓无不了然于胸的:

臣忠于君,子忠于父,妻忠于夫。

汉字的妙处在于,它能用一个或极少的几个字表达异常丰富的意义。古人仅用一个纲字,就将上述三种效忠关系概括了:它们被称作三纲;也叫做君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。纲的本意是渔网的总绳,用在此处就意味着纲统率了它的附属物,犹如一根绳子一样将其捆绑在一起,其形象之至,实在妙不可言!至于被捆绑者感觉如何,从不会有人提出这样的问题。猜想起来,那种滋味大概也是挺不错的吧;否则,历数千年之久的“捆绑史”,就真正惨不忍睹了。

“纲”可不是什么温和的字眼,简直坚硬如钢,实在应改为“钢”字才对。“纲”的巨大杀伤力,全在下面这句杀气腾腾的话里了:

君要臣死,不得不死;父要子亡,不得不亡。

这句话可不是说着玩的,它实实在在地夺人之命!数千年中多少人死于这个“纲”字,真没法统计。无怪乎,大文豪鲁迅要惊呼“吃人”的恐怖了。鲁迅所言的吃人法或有多种,但“纲”字吃人绝对是最厉害的。仅是被君王赐死的臣子就多不胜数。须知,赐死是一种恩典啊,谁不知那个“赐”字了得,岂是每个人有的福分?怪不得凡被赐死的臣子都要高呼“皇恩浩荡”了。那个颇受历代文人推崇的汉武帝,就是特别慷慨的一个帝王,从来都不吝惜赐臣下以死,仅载于《汉书·武帝本纪》中的赐死,就多不胜数。

可见,忠于谁这件事是要付出代价的,生命就是最大的代价。

在古代,以生命殉效忠对象,特别受到社会舆论推崇与褒扬,最高的奖赏就是选送忠烈祠,无论是实际的还是精神上的忠烈祠。配受这份殊荣者何止万千!1279年,宋代少帝及追随他的20余万人,被蒙古人困在广东沿海的崖山一地,兵败之后,竟然有10余万军民投海殉国,其中包括随军的家眷妇幼。这对于轻生尚武的蒙古人来说,也是惊天动地啊,后来的中国人岂能还有这般忠烈?以致一些文人慨然惊呼:崖山之后无中华!就是明朝这个历史上最黑暗的王朝,在清兵南下之际,以身殉国的文臣武将虽不算太多,在野之士人却有不少。那时江南是文风最盛之地,大概文士们将这笔恩德记在朝廷账上了。江南沦陷之后,一些文士认定不再有生活的意义,以为唯欠一死了。

在古代,忠于君只是一系列效忠关系的一级,更博大的效忠是忠于朝廷、忠于民族、忠于国家,四类效忠对象排成一个由里及外的系列:一人、一家、一族、一国。君主与朝廷紧密联系在一起,最不容易区分;民族、国家则与朝廷差别较大,似乎不应混为一谈;但在古代,实际上也是几乎不加区分的。我不知道,历史上从什么时候起,才有明确地区别于朝廷的民族、国家概念,想必形成得很晚。

正是黑暗的明朝,给士人们为实现认识上的突破提供了一个恰当机会。到东林党人活跃的年代,无论昏庸的皇帝还是腐朽的朝廷,对于屡受挫折的士人的吸引力,已经所剩无几。但士人却不能没有效忠对象,现在就只有民族与国家了。而当时危如累卵的形势,迫使他们尽快作出选择:忠于“国族”(即汉族)还是忠于满清。尽管大多数人最终选择了忠于满清,但毕竟有少数人仍然坚守着对国族的效忠,而这是要冒生命危险的。正是这些人,使有数千年文明史的大汉民族多少保留了一点光彩,因而被后世人尊为忠烈之士、民族英雄。他们中的最著名者,就是黄宗羲、顾炎武、王夫之。此三人之所以被人们记住,不仅是其民族气节而已;更重要的是,正是他们最先明确地提出,国家(那时称为天下)才是最重要的,君主与朝廷,都必须以天下人的利益为利益。在那个时代,这种观念可谓惊世骇俗啊,对世人岂不提供了划时代的启蒙!

可忠于谁?

认真琢磨“忠于”二字,思考它的过去与未来、现实与可能,只是近世才有的事情,那无疑是欧风美雨搅动人们头脑的结果。

要真正理解效忠行为的内涵与性质,就必须突破君臣关系这种狭隘圈子,在一个更宽广的领域内展开讨论。

首先给出如下的一般性界定:

效忠是一种主从的二元关系,它涉及两个客体:效忠者与效忠对象,前者自愿接受后者的支配,并情愿承担由效忠而来的义务与牺牲。

这个界定中的关键词是自愿接受与支配。自愿接受是一种主动行为,它完全出自效忠者的独立选择。支配当然是一种权力,它是效忠者自愿服从的。效忠关系一旦确立,它自然构成对效忠者的约束;但这种约束是效忠者选择的,并非他人所强加。

效忠者与效忠对象都可以是个体或集合体。例如个人忠于君主,个人忠于朝廷,个人忠于人民,个人忠于国家,军队忠于统帅,军队忠于国会,军队忠于国家,等等。效忠关系的双方一般处于非对等地位,其地位不能交换。至于夫妻、朋友之间的互相“效忠”,带有特殊性质,不在此处讨论。

一般来说,效忠关系是有期限的,它起于效忠者的投效,终于效忠者改变效忠取向,如引退、变节、跳槽、故去等等。终止效忠总是效忠者的主动行为,不受效忠对象左右。即使某个君主将一个忠实臣子解职,也未必能改变臣子单方面的内心效忠。处死忠臣这种情况,就另当别论了。

在古代,效忠者改变效忠对象,是非常严重的事情,很难逃脱叛逆的骂名。在现代,人们通常持一种宽容的态度。雇员改换门庭是常有的事,并不涉及道德问题,只要遵守通行的规则,如不损害原雇主的利益等等。更有甚者,今天合法地改变国籍,也不是什么应受谴责的事情。如所周知,今天已有一大批高官、明星、学人在大洋彼岸宣誓忠于别国了。这种场景实在让许多国人看不下去,但你不能不说这都是合法的,除非有人负罪而逃。此情此景,一定让你不胜唏嘘吧?但也不能说,现代人有改变效忠对象的绝对自由。战争状态下投靠敌国、即使在和平时期情报人员投奔他国,都是很严重的事情,没有哪个国家能够視若等闲的。

应忠于谁?

说谁忠于谁,只是讲述效忠的故事而已。这类故事或许优美动人,但并不能自动地将效忠者送进忠烈祠中。忠烈祠的入选对象的首要标准,就是他忠于恰好应当效忠的人。可见,凡想进入忠烈祠的人,首先得弄明白:应忠于谁?此乃人生第一要事,古今中外概莫能外。套用一句古话,叫做人伦大义,谁敢掉以轻心?

应忠于谁的问题密切联系于另一个问题:效忠的道德价值如何?

在古代中国,“忠君”绝对具有第一位的道德价值,岂不知,“忠孝节义”恰好以忠为首吗?古代将“奸”与“忠”相对,不忠君的人就是奸臣了,那是要受万世唾骂的。

至于现代,效忠的道德价值是一个非常复杂的问题,极难以回答,而且回答也随时代变化而改变。此处只能给出一个要领。效忠的道德价值决定于两个要素:效忠对象与坚定性。不可忽视如下两条原则:

A 效忠对象包含的成员愈多,效忠的道德价值愈高。

B 效忠坚持愈久,或者坚持效忠要付出的代价愈大,效忠的道德价值愈高。

原则A的理由是:效忠对象包含的成员愈多,意味着你对效忠对象的服务使愈多的人受益,因而有更大的善。原则B的理由是:一种代价高昂的效忠,为他人树立了一个更具有影响力的榜样,从而有利于形成普遍看重效忠的社会气氛。即使效忠对象不无争议,提供效忠榜样的效果也是值得肯定的。这一点或许会引起强烈质疑。例如,王国维对于前清的那种死忠,也有道德价值吗?

如果认可原则A与B,就自然引申出如下原则:

一个追求崇高道德的人,应当选择这样的效忠对象,它包含尽可能多的成员。

如果你对自己并没有那么高的道德要求,当然,完全可以依据其他的考虑,其中特别包括功利的考虑,来选择自己的效忠对象。

下面以一个具体境况来解释上述原则。一个中国公民的效忠对象有如下多种选择:

1) 忠于领袖。

2) 忠于政府。

3) 忠于人民。

4) 忠于国家。

5) 忠于人类。

依据原则A,上述选择的道德价值是依次递增的,其中选择5)的道德价值达到最高。如果你务求崇高,不计其他,那就选择忠于人类好了。这样一来,如果中国的碳排放没有达到国际社会的要求,你就得与绿色和平组织的那些老稚童一起去举牌抗议了,你心中已作好了这种准备吗?可见,唯务崇高并不容易。其实,你也不必走极端,不妨退而求其次,选择忠于国家。不过,这也可能碰到类似的问题:如果政府决定将白头山送给朝鲜,而你认为这损害国家利益,你敢为维护国家利益而去找政府扯皮吗?如果你铁了心忠于自己的崇高选择,那么很可能在现实面前碰得头破血流。如果你还是想兼顾实际利益,那么就不得不依次后退,改变效忠对象,最后退至选择忠于当今领袖。事实上,离领袖仍然太远,你多半就选择忠于近在眼前的某位科长!只是这样一来,你的道德形象就降到了最低点。

当世要务

新文化运动的那班狂人,也许走得太远了点,居然将包括“忠”字在内的一批汉字束之高阁了。殊不知,今天恰好是这些字最走红运的时候。如果你出生得不太晚,恰好赶上了那个跳忠字舞的年代,那算是真有眼福了。试想,不仅仍然需要忠,而且将忠推向极端,变成每天都要操演的宗教节目,那些发明了“忠孝节义”的先人,岂不甘拜下风?

当然,跳忠字舞的年代已经成为历史,围绕“忠”字的那种宗教狂热,也不可能再登舞台了。但对于效忠的期待与鼓动,仍然是当代权力者的主要关切。

任何现代国家的当政者,为了实现自己的施政目标,需要某种举国一致的氛围,需要民众对于国家目标出自内心的支持,自然也就需要国民某种程度的效忠。国民在入籍时的效忠宣誓、担任公职者任职时的宣誓,都是这种效忠的一种仪式化表达。在这个意义上,现代社会不仅仍然需要效忠,而且,效忠仍不免具有某种神圣性;特别庄严的效忠宣示,无论是否明说“由上帝作证”,都富有一种宗教气氛。

尽管如此,现代政治文明所要求的效忠,与专制时代的效忠有一根本区别,就是效忠对象应当是国家与人民,而不是其他什么狭隘的东西。而且,履行这种效忠的,首先应当是国家公职人员。这就是为什么,在现代法治国家中,需要宣誓效忠的首先是担任公职者,而不是普通国民。这一点恰恰是现代法治社会的核心要素。

那么,对国家之下的特定个人或群体的效忠呢?在政治的运行过程中,任何社会力量都会仰赖于其忠实成员的效命;这些成员也多半对其所拥戴的个人或群体表现出某种效忠,这是一种自然而无可非议的现象。但这种效忠完全出于自由选择,并不受国家法律的约束,也没有任何权力者能以国家名义要求公民的效忠。

这样,从现代政治文明的基本理念看来,关于效忠的要义是:

一国之内的任何公民,尤其是担任公职者,有效忠于国家与人民的义务;对于除此之外的任何个人或群体的效忠,仅仅决定于个人的自由选择,并非必须履行的义务。

这应当被确立为一条公理,它凸显了这样一条原则:在任何个人或群体面前,国家至高无上。忠于一个至高无上的实体,对于任何人来说,都不失为一件完全可以接受、且引以为荣的事情。与这种超越个人与意识形态的效忠相比,所有其他的效忠都显得黯淡无光。