稀缺的同情

同情心是人类的天赋吗?你不难立即举出成打的例子来说明,在最需要同情心的地方,常常看不到任何同情心。同情心从来都是一种稀缺品吗?你会发现,就在我们的周围似乎处处都有同情心。那么,在我们的社会中,同情心究竟是太多还是太少?这或许是一个使道德学家都感到为难的问题。

人经常不假思索地表现出同情心。同情心似乎近于本能,看来不是教育与学习的结果,而是人类得自进化过程的某种天赋。实际上,细心的观察容易发现,即使是动物,也会有某种同情心。有观察者注意到,象群会围住死去的伙伴久久不肯离去,表现出的哀伤几乎不下于人类。当一只鸟受伤时,它的同类会围住它鸣叫不已。人类的幼儿也会在很早的阶段表现出同情心,这是众所周知的。

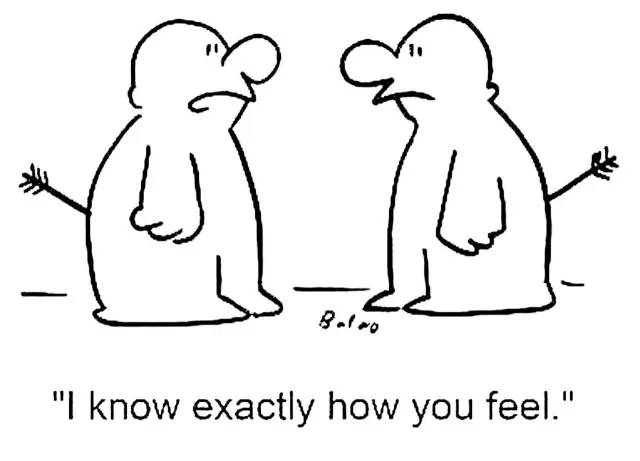

人类——或许还包括某些高等动物——的生理结构与心理结构中,必定存在某种机制,使其对同伴的痛苦作出某种自然的反应,以表示出施加援助的意向,尽管不必随之以实际的支援行动。可以相信,这种机制是进化的结果。唯有那些具备这种机制的群体,才更倾向于个体间的合作,而这就有利于种的保存。导致同情心的生理与心理机制,在其长期的进化过程中,会内化为某种基因,深藏于人类的天赋中。从心理的角度看,同情心似乎出自同类之间的某种彼此观照,即通常所说的将心比心,以己及人。看到同类受伤,会立即联想到自己受伤时的痛苦,因而对同类的痛苦赋予同情。只是,在实际生活中,这种将心比心的联想通常发生在瞬间,几乎不被察觉。

这些事实,让我们对人类的同情心更具信心。

同情心之稀缺

深信人类应当本能地具有同情心的人们,一旦发现在最需要同情心的地方,同情心居然稀缺,必定会不胜惊讶。这种体验,你我都不会缺乏。不幸的是,今天似乎正在成为常态。

常见的例子,就出现在经常目睹的街头景观中。

某个人因撞车跌倒了,周边大多数人会视而不见。前些年,一条新闻震动全国:佛山街头一个幼儿被车撞倒后,因无人救助,又被后面的车碾压了多次,直至身亡。自此之后,小孩之名“小悦悦”就在全国家喻户晓。如果某个不幸的人,在万念俱灭之后,走上了某个高处,在决心纵身一跳之前的犹豫中,街头围观的人群中很可能发出一片喊叫:快跳!你为什么还不跳呀?在这些人看来,从高楼跳下或许是一件很好玩的事情。在公交车上,如果某个老人颤颤巍巍地站立着,周边坐着的人多半是无动于衷,这些人中不少就是在学习雷锋的演讲会上泡沫横飞的青年学生。

这些人没有同情心吗?还是他们的同情心被某种东西窒息了?

对那些并非亲眼目睹的受难者,表现出同情就更加困难。

辛苦干了一年的农民工,常常在年底拿不到工资,甚至还被老板的人施以拳脚。加害者之毫无同情心就不必说了;那些对此无动于衷的旁观者、媒体、官员就有同情心吗?在这个号称世界上最平等的国度里,占人口一半以上的乡下人,只享受到不及城里人的零头的医保与养老金。当无数乡里人在困苦或病痛中挣扎的时候,高贵的城里人心中颤动过一下吗?在黑心医院——请你告诉我不黑心的医院在何处——中,医生为拿到回扣,毫不动心地将高价药推销给困苦不堪的患者,更不惜在垂死的癌症患者身上大赚一笔。赚取黑心钱者就不必说了;那些告诉人们中国拥有世界上最好的医疗福利的卫生部官员,有同情心吗?在黑心学校——有不黑心的学校吗——中,教师为赚取那点外快,有意将正常教学中的内容,移到某个高价的课外辅导班里去。面对叫苦连天的家长与孩子,这些人有同情心吗?对此熟视无睹的教育部官员有同情心吗?

对于时空跨度上离得更远的受难者,同情心更是一种稀缺资源。

对于南京大屠杀中那30万死难者,我们有足够的同情心吗?如果有,就不至于在前三十年中几乎不提及南京大屠杀了;难道就是因为其中有十多万国民党士兵被杀,就不值得同情吗?对于57年的55万受难者,人们可曾有过真正的同情心?对于大跃进期间悲惨地饿毙的数千万人,今天的人们有同情心吗?如果有,就不至于对若明若暗的那段历史不闻不问。对于文革中的千百万受难者,人们还有一点同情心吗?如果有,就不至于发疯似地大唱文革红歌了。对于回国后受到冤屈的一大批志愿军战俘,人们有同情心吗?那个喊出“向我开炮”的志愿军英雄蒋庆泉,银幕上的英雄王成的真正原型,只是因为昏迷之后被俘,回国后受尽苦难,至今都贫困地生活在辽宁乡下,人们给予了他多少同情?

这些就是同情心稀缺的最高记录?非也!还有更极端的例子在。

有回忆文章称,刘伯承元帅在战后几乎拒绝看战争影视剧,他不想在脑海中重现悲惨的战争场面;死难者无论属于哪个党派,大多是无辜的农家子弟。这种超越意识形态的、真正博大的同情心,让人不胜慨叹。另一方面,我们却读到:“为了世界革命的胜利,我们准备牺牲3亿中国人。”“人要不灭亡那不得了;灭亡有好处,可以做肥料。”能毫无同情心地谈论3亿人的灭亡,这个世界上就不再有值得同情的人了。

几点分析

作为一种人类感情,同情心比初看起来要复杂些,不恰当的理解可能使你陷入误区。因此,有必要稍作分析。

何谓同情心?提出这样的问题,可能会使你大惑不解:难道还有谁不知道什么是同情心吗?如果你以为这很简单,就不妨回答试试!明确意识到对某人抱有同情是一回事,一般地说出同情心是什么则是另一回事。可以给同情心一个简易的定义:

同情心是个人对于状况欠佳(有先天缺陷、受损、蒙难等等)的他者(另一个人或一群人)的善意关切。

这个定义中的关键词是:个人、他者、状况欠佳、善意,前两者分别表达了同情者与同情对象(即被同情者),后两者分别表达了同情的客观理由与主观理由。

要使上述定义的意思更明白些,最好是回答若干有关的问题。

同情对象只能是某某人吗?当然。可以说“同情他”、“同情他们”,但不能说“同情受伤”;也许你要表达的实际上是“同情受伤的某某”。同情对象也可以是已故者。同情的主体应当是个人,而不能是多人或某个机构;即使说到“我们同情某某”,也是指“我们每个人都同情某某”。“公司同情你”这种说法,严格说来是没有意义的。

同情导致对被同情者的援助吗?可能,但也未必。例如,我同情困于病榻的他,但可能并不实际伸出援助之手,这可能是因为力不从心,也可能是因为我与他的关系还不足以让我这样做。

同情心是爱心吗?远非一回事!在某些情况下,强调这种差别至关重要。年轻男女都会知道,如果你的恋爱对象表示同情你了,你就知道你们之间多半没戏了。即使是非性爱的爱心,例如对某个孩子的爱心,也远远超过同情心。而且被爱的对象也不必状况欠佳。当然,将同情所包含的善意看作某种爱,亦未尝不可。在这种意义上,同情心包含了爱的元素。

同情心有功利动机吗?原则上不会有。“我同情某某”是不加考虑、不计后果的自然反应;只有对同情心的“表达”才可能有功利动机。例如,我同情某个有特殊遭遇的小偷,绝不会因为这可能招人非议而不同情他,因为同情与否是身不由己的;我至多选择不公开表达对他的同情,这种选择当然不免有功利的考虑。因此,同情心总是纯正的,不管它出自高尚的人还是屑小之徒。

有虚假的同情心吗?没有。如上所述,同情心总是纯正的,而且只有同情者个人心里才知道,不能也不必要作伪。但同情心的表达却可以是假的。例如,你可以假惺惺地对一个你所讨厌的人说“我同情你”,这种虚假的同情心实际上不是同情心。

同情心关乎道德吗?出于善意的同情心当然包含道德元素;但只有不计利害地表达同情心,才有道德的价值。例如,我内心同情受害者,但不敢表达出来,那么就没有什么道德价值。如果我出于特殊信仰不同情受害者,或者根本不认为他是受害者,倒不存在什么道德问题。

选择性同情

看到那些对大屠杀、大饥荒、大劫难的受难者毫不动心,而且愤怒质问他人为什么要提及这些事的人,我常常想,这些人是否属于一个完全不同的人种;他们是一个来自陌生的外星球的新人种吗?

不过,我最终还是承认,即使是最冷酷的人,也未必就绝对没有同情心;只是,他对同情对象有所选择而已。这就进到一个值得关注的问题:如何理解选择性同情?

同情心是选择的结果吗?就同情心“不假思索地油然而生”而言,不存在选择的问题。“在A、B两人中我选择同情A”这样的表达,是没有意义的。但个人同情的取向可能随着环境与情感倾向的变化而改变;在一定时期内,同情的取向是有意识的。在这个意义上,也可以说到“选择同情某些人”。

这种选择,实际上是某段心路历程的结果,而不是在瞬间有意识地完成的选择行为。

那么,人们怎样选择同情对象?当然会有许多难以归类的特例,这些不成为讨论的对象。我们只关注通例。在大多数人眼中,他者可划分为三个圈子:

A 亲近而有好感的人。

B 熟悉但无好感的人。

C 陌生人。

A类无疑是投放同情心的首要目标。至于其中的亲人,则已是爱心的问题了。当你的至亲骨肉发生什么不幸时,你通常会肝胆俱裂、痛不欲生,其悲痛岂同情二字足以表达?隔了一层的朋友、合作者、老师、学生等,仍然在亲近者的范围之内,对于其中的状况欠佳者,你通常会有强烈的同情心。

对于B类的人,虽无好感,但仍然在关注的范围之内,因而仍然可能是同情的对象。只是同情的程度与A类有所差别。如果“无好感”成了恶感,是否仍然可能施以同情心,则是一个很微妙的问题。可能同情对手甚至敌人吗?这在古今中外都是有巨大争论的问题。排除意识形态的考虑,仅仅从心理的角度看,对对手或敌人抱有善意是极不寻常的事情。既然我们只关注通例,那么就不妨断言:对对手或敌人一般是谈不上同情的。可能会说,为了表现高姿态,不妨有意识地对敌手表示同情。但如前所说,假装的同情不是同情。

更值得关注的是陌生人。本文所举的说明同情心稀缺的事例,都涉及陌生人。值得同情的陌生的他者,有时是个人,例如志愿军英雄蒋庆泉;但在更多的情况下是群体,例如农民工、难民、穷困学生等等。即使涉及某个个体,因为他是陌生的,产生同情心的理由也不是特殊的,而是基于对群体考虑的一般理由。例如,我同情蒋庆泉,并非因为他是蒋庆泉,只因为他是一个蒙冤受屈的英雄。实际上,我同情的是蒙冤受屈的英雄之群体;如果某个李庆泉也属此群体,我肯定将同样同情李庆泉。这就得出结论:

对陌生人的同情,实际上是对其所属的特定群体的同情。

产生这种同情心并不容易,主要的障碍是:其一,从心理上说,人们更容易关注个体而不是群体;对个体的状况容易作出判断,与个体也更容易发生感情联系。而对于一个群体,这些都不容易。其二,所考虑的群体由陌生人组成,对其状况自然缺乏了解,而且也很疏远,谈不上特别关注与多少感情联系。这样一来,就不能不接受如下结论:

相比于熟识的人,对陌生人更难产生同情心。

所谓选择性同情,主要说来,就是大量的同情投向亲近者的圈子;而对陌生人而言,同情心只是一种稀缺资源。

没有得到应有同情的被欠薪农民工、被敲诈的求医者、历次政治运动的受害者等等,多半都是陌生人。但仅仅是陌生人,说明不了对他们的同情心稀缺。如前所述,同情有两个理由:状况欠佳与同情者的善意。长期的信息控制,这些人的状况很少为人所知;而偏执的意识形态训练,则使许多人有斗心而无善意,对运动受害者尤无善意。这些因素的综合结果就是:上面提到的那些人,不能不为选择性同情所遗漏。