説著普通話,等待一個不曾謀面的人

「我想要一個西多士餐,加鹹檸七,謝謝。」

「好的,西⋯多⋯士⋯鹹⋯寧⋯七⋯」

眼前的阿姐帶著靦腆的笑容,用普通話重複著我的點單,一邊在單上快速寫著。同去的幾個小夥伴也都先後用普通話完成了點單。

「不好意思,我的普通話說得不好。」

阿姐有點害羞地用普通話跟我們說。

「不會啊,妳說得好好誒!」

「真的嗎?說得好嗎?」

她低頭抿嘴笑著,好像一個受了誇獎的學生,又用普通話複了一次單才離開。

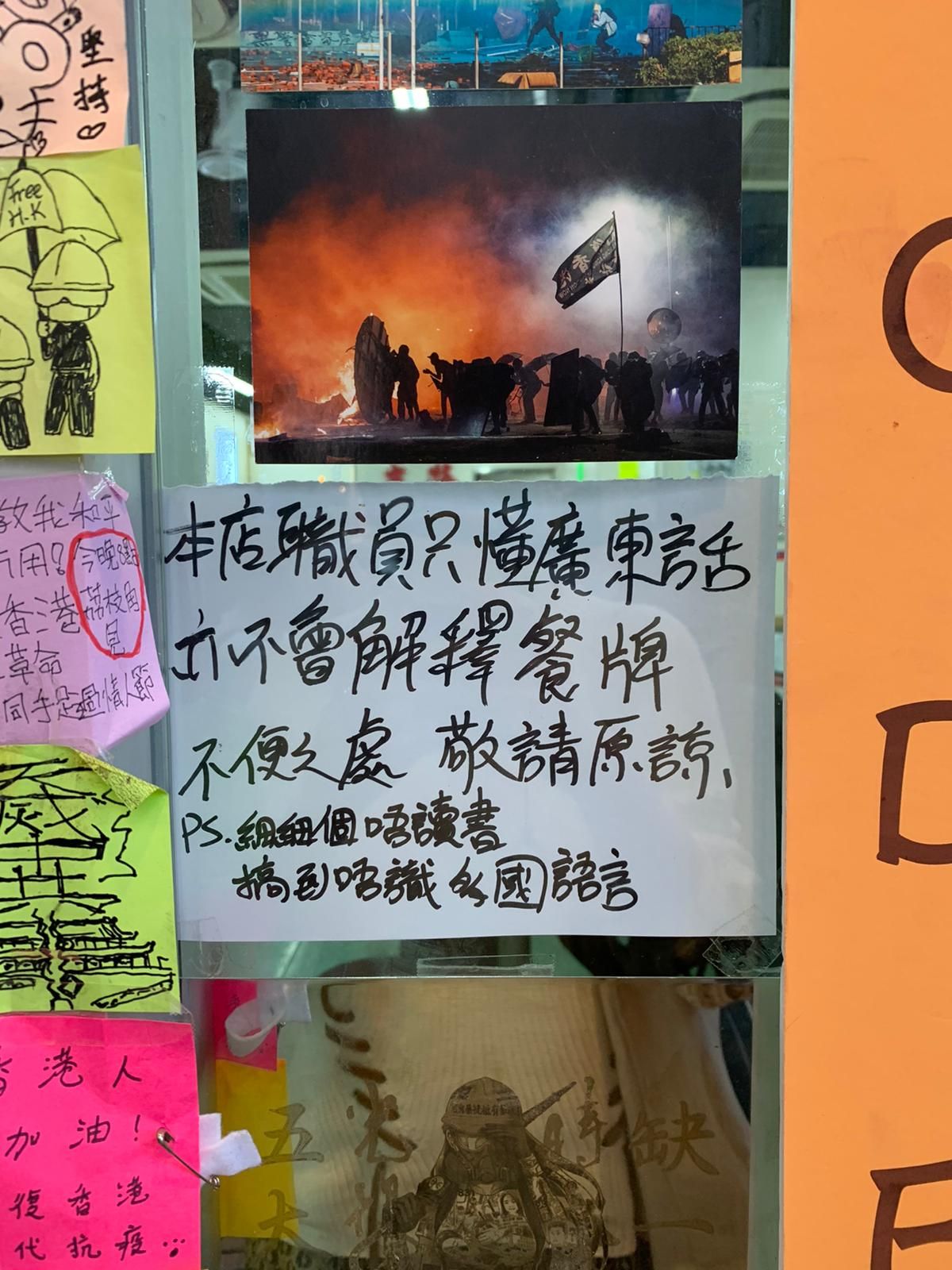

這家餐廳是光榮冰室其中一間分店。和其他分店一樣,門口是密密麻麻的「連儂牆」,貼滿了人們手寫的反送中和罷工封關的口號。這樣的場景對我們並不陌生。去年六月第一次百萬人遊行,我們就有拉起「抗爭不問出處 新移民護香港」和「抗爭不拒新移民 民主路上並肩行」的橫幅走上街頭,遍佈香港的連儂牆上也留下過我們的筆跡。只是這次在五顏六色的一片中,有著一張白色的手寫公告:「本店職員只懂廣東話,亦不會解釋餐牌,不便之處,敬請原諒。」

尋找對話的可能

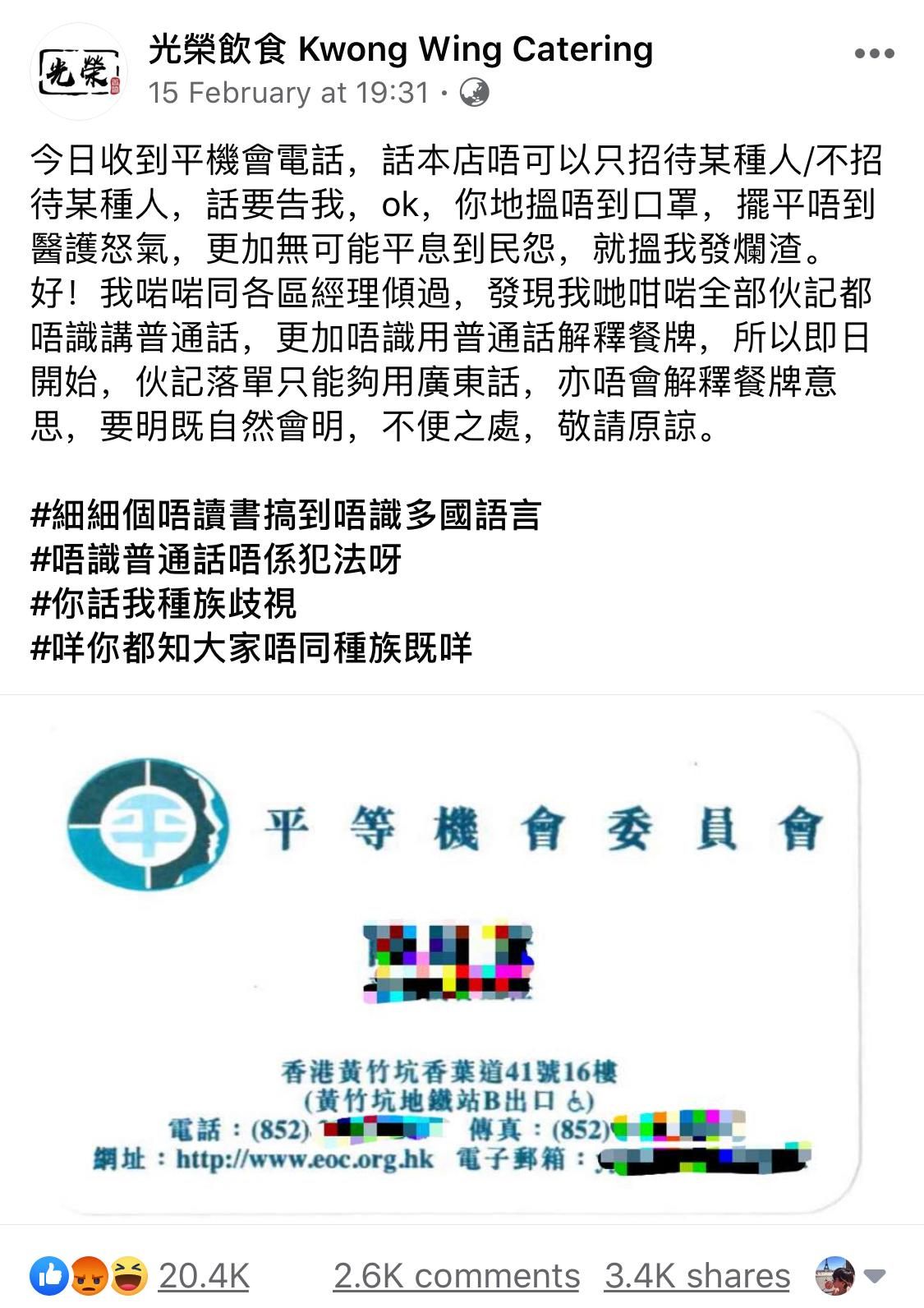

對於這個新公告[1],我其實是樂見的,哪怕從網絡貼文的hashtag文字中仍舊可以感受到一種強硬的拒絕,但起碼不再是以講普通話為界綫把人一刀切走的表達。職員只懂廣東話,這完全沒有問題,我也有過只懂普通話的時期。在我看來,新的公告意味著一種微妙的變化,或許更是個契機,去為這個原本劍拔弩張的對立局面打開對話的可能。

危機之下人們容易將某些本就生活在同一社區的群體視爲「他者」,把對危機的恐懼完全投射在被排除的「他者」身上,卻忘記其中可能也包括自己熟識的親友鄰里。這種時候,真實的「他者」被看見,就成爲了一件極爲重要的事——讓我們記起,自己所面對的不是病毒或者邪惡本身,也不是沒有生命的政治符號,而是一個個真實存在的「人」。於是,我問了幾個身邊關心這個議題的「港漂」小夥伴,看誰有興趣一起去光榮冰室溝通對話。想著説不定能有機會瞭解老闆的想法,幫助店鋪使用更有效也傷害更小的防疫措施。結果很快就凑齊了人,這才有了開頭普通話點餐的那一幕。

我們一桌6個姑娘分別來自中國大陸6個跨度甚廣的省市,居港時間從幾個月到十多年不等。除了來自廣東的麽西,都曾有過(或仍處於)只會用普通話點餐的經歷,也都曾有過(或仍處於)和香港朋友溝通需要嘴上說加手比劃的階段。沒想到這次點餐過程十分順利,阿姐的友善也給我們留下了溫暖的印象,以致偶爾有人投來的異樣眼神都不會令人感到太難堪。有幾個伙記確實不會講普通話,但我們雙方各自用自己的語言溝通完全沒有障礙,也沒有人因爲我們說普通話就差別對待。當然,我們並不排除是身上佩戴的連豬襟章和Pepe眼罩無意中起到了保護的作用。可無論如何,這一切都讓我對期待中的對話和解有了些信心。

等待一個不曾謀面的人

其實我們最先到訪的並不是這家分店。事前幾天我多方打聽到了老闆的聯絡方式,想與其約見面交接物資的時間地點,可是電話短訊一直沒有回音。唯有撞彩試下比較出名的A分店,卻得知老闆最常去的是B分店,我們就又坐地鐵移師去了那裡。誰知快到B分店門口,竟收到了老闆的回覆,說自己剛好有事忙,最快晚上八九點才會出現在A分店。大家商量著與其回去A乾等,不如先在B吃個下午茶吧。

閒談間,大家講到和身邊朋友提起今天的行動時對方的反應,發現有兩種極端的表現。大部分的朋友聼了都是嚇一跳,擔心起我們的安危來,或是對我們千叮萬囑一定要小心。那種憂心驚恐的反應,仿佛我們將深入虎穴一般。還有一小部分的朋友則彷彿任何擔心都是多餘的,他們會力讚光榮冰室支持抗爭,他們剛好也是那些相信「如果有人遭受歧視,肯定是那人自身有問題」的朋友。這兩種反應在我腦海中描繪出了截然不同的兩種有關老闆的想象——一個是殺氣騰騰的惡霸,另一個則是明事理的熱心腸。我的想象就被這兩個極端之間的張力拉扯著,努力想要為這個不曾謀面的人勾畫輪廓,讓短訊中的文字可以依附在一個模糊的樣貌上。

「老闆究竟是一個怎樣的人呢?」我心想著,低頭整理了一下脚下的大紙袋。袋子裡是我和先生搜集來的6盒口罩,還有酒精搓手液和消毒噴霧,打算作爲物資捐贈給光榮冰室。誰會想到,口罩和酒精消毒液有一天竟會成爲最受歡迎的伴手禮、價高者得的爭搶目標。

「晚上見面時,你們有什麽話想對老闆說嗎?」然而我的問題並沒有得到回應,大家都陷入了沉默……

我哋唔識講普通話

晚上九點,用鄒易(來自雲南)的話來説,我們是懷著「等待苦戀情人」的心情來到了據説老闆會出現的A分店吃晚餐。有了下午在B分店的經歷,再加上我的先生Roger和麽西的男友阿志兩位「香港代表」的加入——他們都非常用心地以港式普通話參與討論——大家都少了一分猶疑,多了一分輕鬆。可是劇情總在不經意間急轉直下,當鄒易用普通話點單時,原本已經作勢要寫的白衫阿姐突然頓了一下,說:「我哋只識講廣東話。」隔著口罩都可以從她的眼神中察覺出神情的變化。

「可是我不會說廣東話。」

「咁你叫你朋友幫手翻譯。」

「我們都是說普通話的……」

一秒沉默之後,白衫阿姐轉身便走,去了一位黑衫阿姐身邊交頭接耳,倆人時不時回身瞅一下我們。熱鬧的餐廳裡我們仿佛變成了透明,隨著厨房窗口交頭接耳過的人數增多,我越來越感覺到來往侍應們的眼光開始避開我們這桌的方向。我提醒自己這可能只是我的錯覺,就這樣無人問津了一會兒,終於發現有個年輕的小哥剛好給我們附近一桌上菜。他的眼神並沒有刻意防備的神色,甚至還有些友善。好像洪流中的人看見從岸邊伸出的一根小樹枝,我立刻就舉手向他示意,與此同時麽西也向他舉起了手。

小哥友善地來到我身邊(其實可能並沒有友善的成分,但在當時的我看來簡直友善極了),問我想要什麽。

「想要一個葱油鷄扒飯。」我用普通話説著,暗自祈禱小哥不會轉身就走。

「鷄扒賣嗮了。」小哥用廣東話答道,語氣很平和。

「哎呀,可惜……那要一個XO醬叉燒炒蛋飯吧。」

小哥點點頭在紙上清晰地寫下了餐號,我心裡的石頭也終於下了地。

「然後要一個鮮牛肉通……」粉字還沒出,就看見黑衫阿姐快速跑來跟小哥說了些什麽。小哥顯得有些尷尬,當我再次開口想把「鮮牛肉通粉」説完,他突然用機械一般不自然的語氣説道,「我哋唔識講普通話。」

我對他笑了笑,把菜單竪起來,「沒關係,你不用說,我可以指給你看,我要的是這個,鮮牛肉通粉。」同時用手指指著那幾個字。小哥顯得愈發爲難,望向站在一邊的黑衫阿姐,有點不知如何是好。在我視線範圍之外,傳來黑衫阿姐的聲音,「你叫佢哋自己寫。」我聽著心裡一沉,竟也忘記了留意她的神情,直接轉頭望向那岸邊的小樹枝。只見他撕下幾張紙,和筆一起放在了桌上,低頭說了句「你哋自己寫」,就匆匆離開了,留下我們一桌人面面相覷。Roger額頭上誇張的Pepe眼罩、麽西帽子上的連豬襟章還有她衛衣胸前的「無政府」三個大字,此時仍在徒然地重申著自己的政治立場,只是這一次,沒有了所謂的「豁免」。

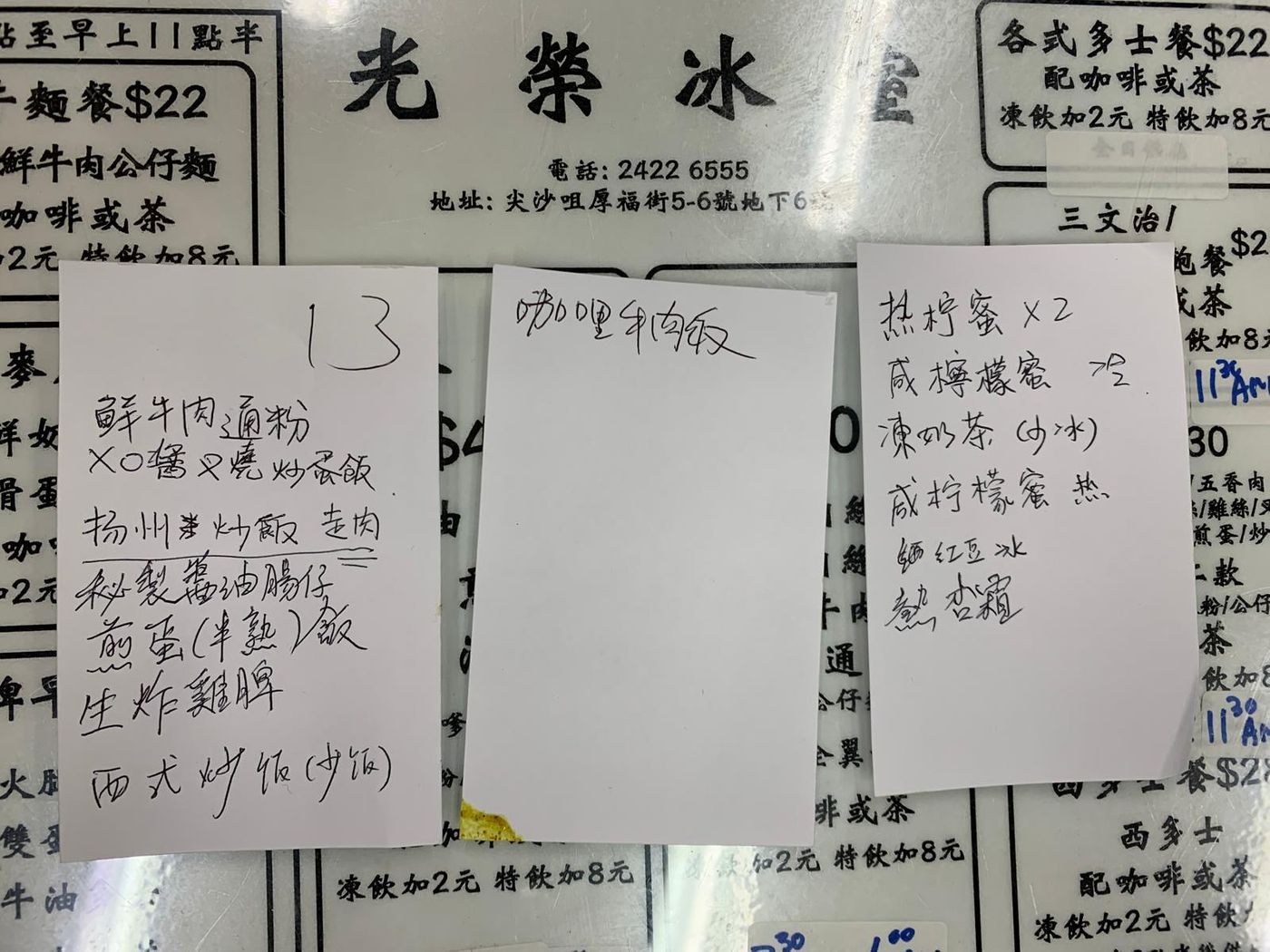

我們只好輪流抄寫自己想要的菜名,場景荒誕得令人哭笑不得。一輪抄寫完,好不容易等到一個年輕女侍應經過接了單,她很快卻又回來把單交還給我。單上的「XO醬叉燒煎蛋飯」、「揚州炒飯 走肉」和「西式炒飯」旁邊各畫了一個「X」。她又舉起一張紙,像警員出示證件一樣舉在我面前。紙上寫著朱(豬扒)、鳮(雞扒)和义(叉燒)三個字,旁邊也是各有一個「X」。

「這是什麼意思?」揚州炒飯走肉是南南(來自江西)叫的,見到自己的餐被畫了「X」便問年輕女侍應。見對方不出聲,我便向南南解釋是因爲豬扒鷄扒和叉燒都賣光了,所以有關的餐都沒有。

「可是我叫的是走肉的揚州炒飯,不用肉啊。」南南困惑地看向年輕女侍應,對方還是不出聲。南南沒辦法,又問,「我吃素,有素食選擇嗎?」對方再次無聲地舉起那張寫著「朱X 鳮X 义X」的紙對到她面前,停留片刻,就轉身走了。

「走肉的炒飯不需要肉啊……」南南低聲喃喃道,又困惑地望向我。

「西式炒飯也不需要用到扒吧……」我也暗自納悶,「可能肉腸火腿也沒了?」

又過了好一會兒(可能也只不過幾分鐘,只是感覺十分漫長),白衫阿姐走了過來,南南把單遞回給她,請她先把厨房有的餐下單,沒有的那幾個可以不用管,並再次向她解釋自己要的是走肉的揚州炒飯,不需要用到肉類。白衫阿姐沒有回應,取走單就離開了。我們不知道她是否聽懂了,不過不管怎樣,有餐送上來就行了。几分鐘後,她送來了走肉的揚州炒飯。大家有些訝異,原來白衫阿姐聽得懂普通話?又過了幾分鐘,本來畫了「X」的西式炒飯竟然也送上來了,裡面還有肉。這一系列操作實在太難以捉摸,我感覺自己只能以黑人問號臉和身邊的人彼此對望。這時白衫阿姐又送來了凍飲,彷彿在回應我們内心的疑問似的,她在轉身離開前突然說了一句:「我哋真係唔識普通話!」

看來,這家分店很堅定地在貫徹一條「不能聽懂普通話」的規則,有些人甚至升級到了「不能以口語與普通話人士溝通」的地步,雖然官方在網上的公告强調的只是「伙記唔識講普通話」以及「伙記落單只能夠用廣東話」。

「如果真的聽不懂,也有很多簡單的方法可以解決啊。為什麽一定要如此曲折地完成點餐呢?」坐在我右邊的二毛嘴上說著「好氣」卻又忍不住地笑了出來,「這樣做真的可以防疫嗎?」她是個來自湖北的姑娘,雖然過去半年都在香港,但由於湖北已經被視爲病毒本尊,恐怕單是説出自己的家鄉名就足以嚇跑許多人。

心中不解的不止二毛一人。其實,之前去日本或是其他中英文都不通用的國家,很多時候我的任何一種語言店員都是既聽不懂也不會說的。可是,簡單地用手指示意,配合雙方肢體、眼神的溝通確認,仍然可以順利完成點餐。只要細想一下就會發現,語言互通這件事從來沒有成爲過點餐的必備條件。

「幸好我們是一起來的,如果只有我一個人,我肯定已經受不了了。」來自重慶的小雯說,她身形單薄瘦弱,遮蓋在寬大的深色外套之下恍若無物。我事後才知道,身份認同的危機和近來對「大陸人」日益高漲的敵意氛圍使她的日常生活變得極爲艱難,去樓下茶餐廳吃個飯漸漸成爲了一件令其恐懼的事,生怕被發現是「大陸人」的話會有難堪的遭遇。害怕,一方面因爲她不太會說廣東話,另一方面也因爲支持香港抗爭、希望融入這個社會的她擔心腦海中閃過的想象會成爲無法否認的現實——被自己所衷心支持和同理的同路人視爲敵人、厭惡的對象。在這個焦慮而煎熬的過程中,她消瘦了十多磅。而光榮冰室1月28日的那個「不接待普通話人士」的公告成爲了壓垮她脆弱神經的最後一根稻草,心中最害怕面對的想象竟然就這樣一字一句地被公佈了出來,成爲了現實。她事後告訴我們,因爲決心要直面這種打擊,重奪日常生活的勇氣,她一聽説這次行動便第一時間答應要參加,「如果我連光榮冰室都敢去了,就不會再害怕去我家樓下的那家小店了吧。」

是的,人總免不了有一個人出外用餐的時候,更何況是獨自身在異鄉的人。如果連如此平凡的日常都伴隨著焦慮和恐懼,都還要絞盡腦汁去避免各種可能的遭遇,這樣的生活怎得一個愁字了得。

相較來説,我是幸運的,融入香港這件事對我來説從來不是一個問題,它發生得如此自然而然,我甚至還沒感知到「融入」的開始,就已經儼然是其中的一員了。然而,這樣的幸運並不是因爲我比其他人更優秀、更努力、更「值得」……而是因爲我恰巧在2008年——一個對立情緒還未爆發、觀點立場也還未兩極化的歷史時空——來到了香港,因而恰巧身邊有著許多不將我視爲外人看待、不介意和我互學語言、不在乎我懂不懂政治或立場是否一致的本地朋友。如果不是因爲他們的真誠與開放,我很難成爲今天的我。如果我是今年才來到香港,我可能沒有機會結識到那樣的朋友,我也可能無法在短時間内消化理解眼中所看到的和發生在自己身上的事,這樣激烈的衝擊以及隨之而來的誤解可能會持續一生,甚至改變我的人生發展軌跡——並非向著一個更好的方向。所以,我的幸運是處境性的,而那個曾眷顧了我的處境早已物是人非。我的幸運也是和我的文化資本緊密相關的,如果我沒有對語言的興趣和學習能力,如果我不是來自上海這樣一個文化開放度相對較高的大城市,如果我的衣櫃裡一件符合這個社會審美眼光的衣服都沒有……(還有無數多個這樣的如果)……那麽就算同樣於2008年來港,境遇和融入機會也會有很大不同。因而,我的幸運也是帶有階級性的。

我們繼續邊吃晚餐邊用普通話聊著天,儘管經歷了之前的那些事,我們卻並不感到沮喪或者惱怒,反而有一股活潑而輕鬆的力量在我們之中躍動著。我隱約地感覺到,由於我們選擇一起去直面並承受了某些傷害,我們彼此之間的關係也產生了微妙的變化,有了一種鬆散但卻又實實在在的連結。我想這是因爲,「團結」真正的意義與力量之源其實並不在於「聯合起來打敗另一個群體」,而是在於看見彼此處境和遭遇的相似性,從而超越了彼此的差異,成爲更有能力去感受他人的痛苦並為其哀傷、與之同行的人。致力於打敗他人的那種「團結」,必然需要不斷為自己製造敵人來延續凝聚力所需的仇恨,也必然將在盛極一時之後向内坍縮,變得日益狹隘和鼓勵。由看見彼此皆可成爲「邊緣者」而產生的「團結」,卻不需要想象自己的敵人,也從來不是對抗哪個具體的對象。這樣的「團結」所要對抗的,是一切會將我們感受他人的能力奪去,令我們變得麻木甚至殘忍的力量——這種力量有時是腦海中的竊竊私語,有時是鬥志昂揚的口號,有時是無法拒絕的命令,有時甚至是社會大多數人信奉的規條……

我們是大陸人

臨近收檔,老闆始終沒有出現,也不再回覆我的消息,看來是無法實現與之見面交流的計劃了。徵得其他人同意後,我起身將那袋準備好的防疫物資拿去交給黑衫阿姐(因爲她看起來像是當天管事的),用普通話告訴她,我們今天是特地來送物資給冰室,也約了老闆,但可能因爲對方太忙無緣相見,請她代爲收下,日後派發給有需要的人。

「哦!原來你們是台灣人!」白衫阿姐不知何時也站在一旁聼了起來,聼到這裡竟出聲驚嘆了一聲,眉宇也頓時舒展開了。

「不是,我們是大陸人。」大家不知何時也已站在了我身旁,幾乎異口同聲地說了出來。站在我左邊的鄒易還加了一句:「我們都生活在香港,也都很支持這場運動。」

兩位阿姐突然都有些手足無措,兩兩相望,不知如何回應,兩旁的食客也伸長了脖子開始圍觀。

「這裡有一本我們今天特地打印裝訂的《新移民手足的心聲》」,我從紙袋中抽出南南幫手準備的那本厚厚的合集,「裡面有我們從六月開始就以新移民的橫幅參加游行的新聞與照片,一些居港大陸人的專訪、親身經歷和感想。在最後一頁,有一封公共衛生學者寫給光榮冰室的信,文中有簡單有效的防疫建議。我們其實都是希望能夠幫助店鋪更有效地防疫。」

白衫阿姐顯得有些尷尬,黑衫阿姐則埋頭開始翻閲我遞給她的《新移民手足的心聲》。期間有客人想要結賬,黑衫阿姐便請我們坐下稍等。

「咁咪好尷尬?」我轉身的時候,聽見兩位阿姐用廣東話小聲商議著,「咁點算呀?」

又過了幾分鐘,黑衫阿姐過來說,她代老闆向我們表示感謝。我剛想開口,白衫阿姐搶過話頭說:「真係唔好意思呀!我哋真係唔識普通話㗎,我哋都冇辦法,一係你講廣東話呀?」

「沒關係,」我搖了搖頭,微笑著繼續用普通話說,「說什麽語言不重要,溝通得到就行。從剛才來看,我所表達的大意兩位都是能夠明白的。我們有些朋友真的不會講廣東話,也不敢來,所以唯有代他們感謝你們對運動的支持,並送上一些物資。大家都是希望既能有效防疫,又能彼此團結。」

「好!支持!」這時一旁忽然冒出Roger的一句港式普通話,令人忍俊不禁,當下增添了幾分輕鬆歡快的氣息。白衫阿姐因而也放鬆了一些,笑著感謝大家對光榮冰室的支持,請大家關注面書專頁的最新消息。

對抗瘟疫的唯一方法是正直

我們便這樣在此起彼伏的「拜拜」聲中,有説有笑地離開了。出了店門,我拿出手機,給老闆發送了一條短訊,告知我們在哪家店留下了哪些物資,並感謝她幫手派發給有需要的人士。收起手機,突然感覺内心充滿了平靜與力量。回想一天的經歷,恐怕需要好多天的時間去細細咀嚼。雖然最終沒能按原計劃和老闆見面對話,也不確定光榮冰室是否會因爲今天的事而有所不同,但這已經不再重要。因爲最重要的並不是改變別人的想法,而是能夠和他人一起勇敢地穿戴著「污名」被看見,有尊嚴有情感地活著,提醒自己不要忘記每個人都是一個真實的生命。行動改變的往往不是世界,而是我們自己,因而我們都需要時常審視自己的行爲是否在將自己變成一個更好的人。

之前身邊的友人所想象的兩種極端情景,一種是極度的暴力恐怖,一種則完全不需要擔心歧視會傷及無辜。這一天的豐富體驗顯和兩種極端都不相符,顯然,現實的世界比兩級分化要複雜微妙得多。强權暴政之下,我們並非只有兩個選擇,要不就做「强者」,讓仇恨佔領内心以使自己看起來凶狠地足以和暴政決鬥,要不就做「弱者」,逆來順受,認命服輸。無論是「强者」還是「弱者」,都只是個人按著自己的内心所做的選擇,絕不是沒有選擇的結果。在這兩極之間和以外,充滿了各種選擇的可能。就好像,同樣在光榮冰室,有人選擇以善意相待,也有人選擇百般爲難;同樣身處强權壓頂的香港,仇恨、歧視和敵意也絕非必然。有的人或許如此選擇並堅信這是唯一或不得已的選擇,但同時也有人並沒有活在仇恨的驅使之下,因而走出了不一樣的道路。每一個選擇自然有其歷史和社會的脈絡,但同時也都是非常個人的決定,是一個「中港關係的矛盾」與「特區政府的無能」都無法直接左右的選擇。在這個層面上,我們並沒有將自身行爲的責任徹底推卸給宏大敘事的藉口。

「對抗瘟疫的唯一方法就是正直。」[2]這句話是李厄醫生對著想要把他理解為逞英雄的藍柏說的,他以此將「正直」——即堅守本份、堅持做自己所能做的事情——與「個人英雄主義」分別開來。「正直」本身是不考慮果效的,因為它關注的是一個人和自己內心的對話。「正直」也不像「個人英雄主義」那樣急需向他人證明什麽,而是在於忠於自己和自己的使命。因而「正直」在一個荒謬的世界裡,常被視為是一種荒謬的存在(因為它「沒有用」),然而在我看來,它是敢於直視並承擔下生命的荒誕與無常的一種勇氣。

正如小説中的情節一般,瘟疫下危在旦夕的並不是這個世界,而是人的心靈。正是在這個意義上,「正直」成為對抗瘟疫唯一的方法。需要守衛的並不是什麼外在的共同體,而是我們自己的心。需要對抗的也不是瘟疫(那只是一種修辭式的想象),而是任何會讓我們對生命(無論是他人還是自己的生命)變得「麻木不仁」的力量。

附註:

[1] 1月28日,光榮冰室的面書專頁發佈了「不招待普通話人士」的公告(https://bit.ly/39UrFL1),我曾在兩篇貼文中提及此事(① https://bit.ly/38VR1IE; ② https://bit.ly/2HItA9y),也曾和先生合寫過一篇短評發表於學術期刊The Lancet(《刺針》),探討這其中存在的公共衛生隱憂(https://bit.ly/2SRfWYe)。在2月15日據稱收到平機會的電話之後,冰室以前文提到的「職員只懂廣東話」的新公告作為回應(https://bit.ly/2wAsdY9)。

[2] 出自法國存在主義哲學家阿爾貝·卡繆(Albert Camus)的小説《鼠疫》(La Peste)