《鼠疫》读书笔记: 你大悲大悯,但你不英雄主义

周日,搬运一篇2月23日写的读书笔记来Matters。

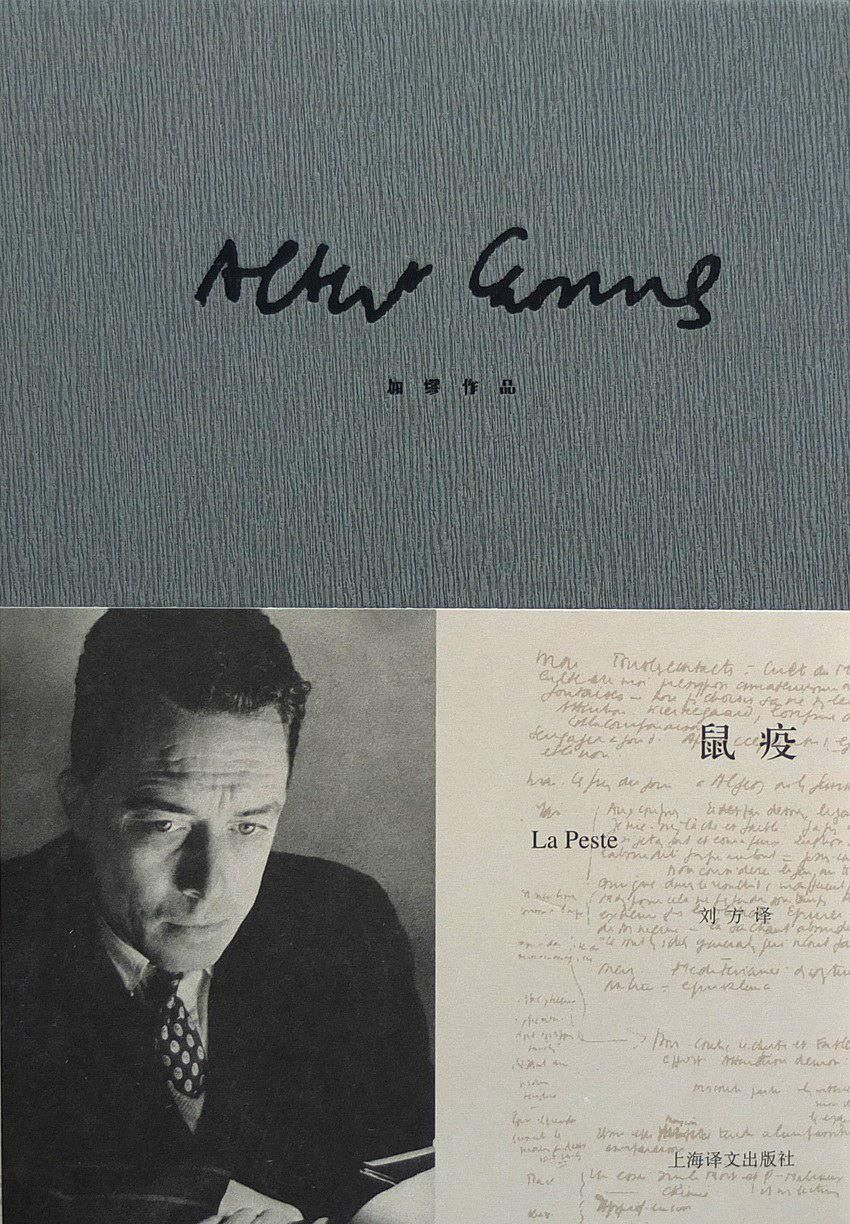

疫情期间读《鼠疫》。

故事就像现实,并未有太多曲折和夸张——一座城里突然出现了许多死老鼠,越来越多,开始有患鼠疫的人,后来患病的人也越来越多,大家自觉要封城。《鼠疫》侧重描写了封城后不同人的反应与心态,如医生里厄,外城来的记者朗贝尔,科塔尔、想写出好作品的老公务员、神甫...冬天来了,鼠疫没了,(除了科塔尔)人们重新欢乐了。

鼠疫从未消失。

故事简单、完整,却妙在加缪一笔一笔的细致描写,并借此也传达出他的哲思。

看了两个不同译本,一版是刘方译的,一版是顾方济和徐志仁译的。后者用词准确、表述更加清晰些。

举个例子。体现用词准确:刘方版本的这句话「倘若瘟疫继续蔓延,伦理道德观念也会变得更为宽松。我们将会看到米兰女人在坟墓边上尽情狂欢的场面。」

在后一个译本中,是伦理道德观念逐渐「淡薄」,「淡薄」这个词相对更好。且这个版本的译句在「米兰女人」前面加上了「古罗马时代」,也更有意境。

表述清晰在于,我起初是在微信读书上看刘方的译本,但是看得实在太容易走神,并且有些话要反复读好几遍才能读懂,后来索性换了,打开PDF看另一个译本的,果然清楚很多,语言虽不追求精炼,但更加平实明了。不过这也导致我笔记不全了。因操作失误,现在PDF上只剩几处书签,但现在再读,还是很有感触,就这几处写篇笔记。

一、对共同体的责任:

塔鲁说,要是朗贝尔想分担别人的不幸,那么他就不会再有时间去享受自己的幸福。这是要作出选择的。

朗贝尔说:「问题不在这里。我一直认为我是外地人,我跟你们毫无关系。但是现在我见到了我所见的事,我懂得,不管我愿意或者不愿意,我是这城里的人了。这件事跟我们大家都有关系。」

今天刚好读到杨静写的报道,在德国以李振华为首的华人举行了一场「生而为人,我很抱歉」的活动。起因是《明镜周刊》的封面图片展示新冠肺炎,配文是「made in China」,隐约折射出一种对中国人的歧视。

但这场活动并不是为中国人道歉或争辩,而是用太宰治小说里这句话想表达,即使生活在不同的「地方」,我们有必要去感知别人的苦难,因为他者苦难也是你的苦难,今日中国新冠肺炎,昨日澳洲有森林大火,不要歧视他者,也不要自我歧视。是一种真正的人类共同体的悲悯与关爱。

文中采访的一位在德华人说,看到有些同胞「对本地社会没有责任感。我不认为这是值得鼓励的心态。我们在这里也是共同体,想要赢得别人的尊重,就要承担责任,比如在这样的事情发出声音。」

这不正是后来主动跟医生他们说要留下来的朗贝尔吗?他作为外城来的记者,很不赶巧被困在鼠疫之城里,之前他东奔西走想方设法要出城去见她的妻子。现在他可以走了,里厄医生说,他走掉也没什么关系,因为「选择幸福,谈不上有什么羞耻。」

但此时的朗贝尔回应道「不过要是只顾一个人自己的幸福,那就会感到羞耻。」

我不知道加缪会让朗贝尔有这样的设定和台词,是否是因为他是真正的共产主义信仰者。

二、对宗教的质疑:

神甫帕纳卢说:「不过,或许我们应该去爱我们不能理解的东西。」

医生里厄一下子站起来,激动地瞪着帕纳卢,摇了摇头说:「不,神甫。我对爱有另一种观念。我至死也不会去爱这个使孩子们惨遭折磨的上帝的创造物。」

「人类的得救,这个字眼对我来说太大了。我没有这么高的精神境界。我是对人的健康感兴趣,首先是人的健康。」

从这一段对话可以看出,加缪不相信上帝可以拯救一切,这在《局外人》(台版译为《异乡人》)中就体现了。他也是没有那种很热血澎湃的英雄主义的,但这本书与《局外人》不同的是,他有的是一种漠然之后。一种脚踏实地作为现世参与者的对抗。

后面塔鲁的话又对加缪的这种宗教质疑观作了进一步阐释。

塔鲁说:「帕纳卢是对的。当一个基督教徒看到一个无辜的人被挖掉了眼睛,他要么丧失信仰,不再信教,要么同意挖掉眼睛。帕纳卢不愿失去信仰,他要坚持到底。这就是他在布道时力图说明的问题。」果然后来神甫患鼠疫后却拒绝看医生,因为这与他的原则不符,他认为要接受上帝的「赐予」。

再后面,有句话太触动了。塔鲁说「使我感兴趣的是怎样才能成为一个圣人。」

塔鲁不信上帝,但他却问:「一个人不信上帝,是否照样可以成为圣人?这是我今天遇到的唯一具体问题。」

一个人不信上帝,是否也可以成为一个有大悲大悯大爱的人。读到此处时,我在想:加缪的追求好高。

三、知识·记忆·柔情

母亲问里厄你累吗?里厄说,不累,他知道母亲在疼他。

「但他也知道爱一个人并不是件了不起的事,或者至少可以说,爱是永远无法确切地表达出来的。因此,他母亲和他永远只能默默地相爱。但总有一天会轮到她或他死去,然而在他们的一生中,他们却没有能够进一步地互相倾诉彼此之间的爱。同样,他曾和塔鲁在一起生活过,塔鲁在这天晚上死了,但他们也没能真正享受过两人之间的友情。正像塔鲁自己所说的那样,他是输了。但是他,里厄,他又赢得了什么呢?他懂得了鼠疫,懂得了友情,但现在鼠疫和友情对他来说已成为回忆中的事了;他现在也懂得了柔情,但总有一天,柔情也将成为一种回忆。是的,他只不过是赢得了这些东西。一个人能在鼠疫和生活的赌博中所赢得的全部东西,就是知识和记忆。可能这就是塔鲁所说的“赢了”的含义。」

一切都会过去的,但发生过的一切和感情在记忆中是真实的。

这也许也正是另一种柔情。