流亡藏人的政治社區:聚如一團火,散若滿天星

---達蘭薩拉訪問側記

(此文寫於2019年三月)

今年是達賴喇嘛尊者出走拉薩第六十年,3月10號是西藏自由抗暴紀念日。

我所在NGO團隊的幾位成員在這個特殊的日子從世界各地飛到印度,一起來到了達蘭薩拉,參加了西藏自由抗暴六十週年紀念會。

在薩蘭達拉機場,看到的是連綿的雪山風景。

一下飛機,歡迎我們的是兩位美麗的藏族姑娘。

到達的第一晚去看了達蘭薩拉藏族藝術團的表演。演出之前,藏族朋友說這裡的歌舞比較樸素。看了之後,覺得很有民族氣息,尤其有達賴喇嘛尊者的肖像掛在牆上,看著族人們載歌載舞的畫面,顯得那麼其樂融融。

3月10號,舉行紀念典禮之前,達賴喇嘛尊者在他的小會議室,接見了所有的來參加紀念活動的華人團體。

在這個特殊的日子裡,我聽到達賴喇嘛尊者說了以下的這番話,

“靜下來思考一下,我覺得這六十年的人生是有意義的。很感謝印度,這裡是多元的多民族多信仰的社會,我在這裡接觸不同的宗教領袖,跟他們有了很多關於宗教的深刻討論。更有意義的是,在近三,四十年的時間裡,我和很多世界上的著名科學家從開始接觸到交流,再進行深入的討論。有科學家提出,除了地球上的南極北極之外,青藏高原有著被稱為地球上第三極的冰川,是亞洲許多河流的發源地,對地球的氣候有著深刻的影響。”

然後尊者說到了台灣,說到了在華人社會中台灣民主制度發展的很好,是真正的按照民主的方向在發展,台灣人口眾多,是一個比藏人社區大了很多的社會,藏人社區現在也在努力學習發展民主制度。但是跟中國大陸比的話,在海外的藏人社區還是進步了很多,因為在海外的藏人社區內真正的實行了民主。(此處得到很多掌聲)

尊者接著講到,“大家也知道北京當局一直說達賴喇嘛是分裂主義分子,但是實際上我們從74年開始就決定,從此之後不再尋求在聯合國訴求西藏問題,也不尋求西藏的完全獨立,因為未來的西藏問題的解決只可能是跟北京談判協商來解決,唯一的道路是在中國憲法的框架之下,尋求西藏民族的真正自治。我們希望這樣的自治權利可以在所有的藏區,而不僅僅是西藏自治區的藏區,實行這種憲法所賦予的自治權利。”

“我在74年做出的這個決定是一個非常完整的決定,因為尋求西藏獨立的話,這會變成一個歷史問題,如果是歷史問題,也會牽涉《十七條協議》,那麼可能只是藏區的一部分,也就是西藏自治區,這只是整個藏區的三分之一,只有兩百萬人,我們所提出的尋求真正自治,是包括了所有在中華人民國合國憲法規定之下明確確認的包括在康區,安多等地區成立的藏族自治州藏族自治縣,我們的訴求是這些所有的藏區需要一個統一的權利保護自己的文化保護自己的環境保護自己的宗教,以及保持自己民族特性。如果只按照歷史的角度對待西藏的問題,那麼我們的司政,他來自四川理塘,包括我自己,是來自青海,都不在西藏自治區的範圍內。所以,我要求的自治,是一個完整的民族自治。我覺得自己的這個完整的想法,對中華人民共和國和藏族來說,是一個雙贏的互利雙方的想法。一是,在中國人民共和國的框架之下,對藏人而言,中華人民共和國現在是一個經濟大國,如果能夠在物質方面發展西藏,對西藏人而言有很多實實在在的好處。從另一方面來說,西藏保留了上千年的傳承,繼承了印度那爛陀的古文明,是一種內涵非常豐富的文化,可以對華人有精神上的利益,有利眾生。所以我認為這對漢藏雙方而言是一個雙贏互利的想法。”

小小的見面會,達賴喇嘛尊者保持了一貫的談笑風生,思維敏捷,甚至在翻譯說錯了一個關鍵詞的時候,他立即糾正澄清。

聽完達賴喇嘛尊者的這番講話後,我們去室外的禮堂參加了正式的西藏自由抗暴60週年的紀念會。而尊者沒有出席這個紀念會。整個紀念儀式是由藏人行政中央主持的。

這個紀念自由抗暴六十年的儀式在很多媒體上都被稱為抗議活動,對我而言,看到的是這個“抗議活動”平和而安靜,老人們舉著雪山獅子旗幟,有不少人接受各種媒體的採訪。同時有很多學生席地而坐,孩子們生氣勃勃,好奇的看著,聽著。

從每一個成年人的臉上和沈默中,都能看到,對故鄉的深情和不屈服的訴求。

在這一回的紀念儀式上,博茨瓦納的前總統先生出席了儀式。另有幾位來自美國,歐洲,澳大利亞,印度的議員發表了演講。

流亡藏人行政中央的司政洛桑森格先生在典禮上發表了演講。

他說「分布世界各地的西藏兄弟姐妹们;尽管我们生活在历史上最黑暗的时期,但我们精诚团结,并克服各种困难已取得了许多成就。我们在过去六十年的历程是充满抵抗,充满活力和充满希望的六十年。

从20世纪50年代初开始,在西藏东部,中国的每一项暴力政策都遭到了坚决的抵抗。 1959年3月爆发的西藏自由抗暴运动; 20世纪60年代和70年代,藏人在监狱和集中营的勇敢抵抗;20世纪80年代在拉萨爆发的大规模示威抗议活动等,都充分表明西藏人民共同争取自己的权利,以及坚持和捍卫正义及自由的斗争意志。

2008年,全世界目睹了新一代藏人在全国范围内掀起的和平抗共运动,世人见证了境内藏人的勇气和决心。他们追求自由和尊严,并宣称:“我们的声音无法被压覆; 我们的承诺不会动摇”。这种坚定不移的抵抗仍在继续着。

同样,在流亡中,我们不仅要重建自己,重建一个成功和繁荣的社区。当我们的前辈在60年前首次抵达印度时,他们所面临的是一个不确定的未来,上无片瓦下无立锥之地,在陌生的的环境里,一切从零开始。尽管如此,在达赖喇嘛尊者的卓越领导下,经过不断努力,重新建立了流亡藏人学校,寺院,定居地。他们在玉米田里播下了希望的种子;流亡藏人还不分男女更新了他们的技能,发展手工艺编织地毯,为他们的下一代铺平了更美好的未来。

通过这些机构和社区,我们设法恢复我们的语言,文化,以及我们的精神传统,其中最重要的是我们的身份。西藏悠久的历史和博大精深的宗教哲学文化,使我们能够从受害者转变为幸存者。几十年来,西藏的正义事业及我们有效和成功地实施各项发展计划的能力,赢得了全球朋友,援藏团体等的不断支持和钦佩。

在达赖喇嘛尊者的领导下,藏人行政中央已经发展成为一个法治,性别平等,积极普选的强大流亡民主政体。 2011年,尊者终止西藏政教合一制, 将他的政治权力下放给民众选举产生的政治领导人。今天的藏人行政中央代表了境内藏人和分布在全球40多个国家的流亡藏人。我们在13个国家分别设立了驻外西藏代表处,这些已成为官方办事机构。

藏人行政中央还监督管理71处流亡藏人定居地; 275座寺院和尼姑院,69所学校,学生人数近达20,000人,流亡藏人识字率高于南亚和东南亚地区部分国家。针对流亡藏人的需求,在印度、尼泊尔、不丹等境内还建立了医院,诊所和养老院。」

。。。。。。

我們的隊長楊建利博士應藏人行政中央的邀請,在紀念會上代表華人發表了英文演講。表達了對藏人行政中央的支持,對藏人中間道路的支持。

他說「为了自由与尊严,六十年前,尊者达赖喇嘛被迫流亡,前后几万人追随达赖喇嘛的脚步,跨越雪山,踏上离别之路,很多人从此再也没有回到故土。对流亡藏人来说,这场灾难让他们陷入复杂而凶险的境地,但凭着坚韧的信仰,在国际社会的帮助下,他们没有让灾难成为灭顶之灾,反而使之成为藏民族凝聚共识、拥抱世界的契机。今天,我们欣慰地看到,虽然没有属于自己的土地,无法团聚在一起,虽然没有自己的军队,没有自己的警察,但在尊者达赖喇嘛和藏人行政中央的领导下,遍布几十个定居点和世界各地的十多万流亡藏人仍然在维护他们的共同记忆和信念,构建起一个令人敬重的具有高度凝聚力的精神之国,这也是属于全体藏人的精神之国,是人类历史上的奇迹。」

典禮之後,團隊成員去拜見了桑東仁波切。桑東仁波切曾於2001年當選為藏人行政中央第一次直選的首席部長(噶倫赤巴)。

桑東仁波切與楊博士有了深入的交談。

敘舊部分,楊博士問他是否還對中國的局勢保持密切的關注,他說從退休之後他就不關注了,潛身作他的佛學研究。他無法停止佛學研究的腳步。

然後,作為曾經是首任直選的首席部長,談到對繼任者,談到交接工作時,他對他的下一任說“不要問我建議,我不會給你指導,新一代人有新一代的作法,權力從宗教領袖轉移到世俗的人的手中,從老一代轉到新一代的人的手中,從接受舊式教育的人轉到接受新式教育的人的手中,新一代有自己的想法,只管大膽的去做。唯一的,是由達賴喇嘛的智慧決定的中間道路必須堅持下去,如果你們偏離了中間道路我會提出反對,其他的只管去做。”

接著談到了對未來的擔憂,大家都認為“在一個民族遇到危難的時候,一定需要有達賴喇嘛這樣一個領袖存在。”桑東仁波切有些擔心民主的社區也會帶來紛爭,擔心如果未來達賴喇嘛尊者不在了,在藏人社區會如何。雖然他很擔心的,但他也說,該發生的事情也只能看著它發生,萬事隨緣,作為僧人他相信因果。

同時談到,西藏問題一直都有急迫性存在,尤其是達賴喇嘛尊者的年紀漸大,每個藏人心裡都有擔憂,一旦達賴喇嘛尊者不在了,西藏問題會變得更加麻煩。但是這個問題的對於藏人而言的迫切性,另一方的中華人民共和國政府視若無睹。

談及有關達賴喇嘛轉世的事,有消息說達賴喇嘛尊者今年會宣布自己轉世的地點。桑東仁波切表示,他很不希望看到轉世制度的結束,因為這是一個傳承千年的制度,不能斷滅。特別是這樣一個千年不斷的宗教的積累,不能因為一個不到百年的共產黨的打擊就此斷滅。

同時他也很慶幸,藏傳佛教的經院制度在達蘭薩拉得到了很好的保存和發展,只要達蘭薩拉的藏傳佛教經院廟宇能夠持續發展,傳承下去,也就為藏人們,為西藏問題的解決準備好了一個信仰的精神家園。在此話題上,楊博士問“有沒有可能把眼前的達蘭薩拉更好的發展成為藏傳佛教的世界聖地?”桑東仁波切饒有興趣,微笑道:“確實,在達蘭薩拉,不僅僅有達賴喇嘛尊者,還有很多跟隨他修行的大德仁波切,我們有最完整古老的經書,傳承有序的藏傳佛教文化傳統,我們也在培養很多博學且具有現代知識的年輕喇嘛。。。。。。”

桑東仁波切是一位莊嚴睿智的喇嘛,對人親切平和,我們圍坐在他的辦公室裡,喝著奶茶,聽著他緩緩而冷靜的話語,話中的信息是驚心動魄的,仁波切說得平靜真誠而清晰,彷彿說著剛剛發生的一樁平常事。

3月10號這一天,我們見到了達賴喇嘛尊者和桑東仁波切,作為藏人們曾經的政教合一的最高領袖及管理具體事務的首席部長,從他們的話語中,可知達賴喇嘛尊者和桑東仁波切對中間道路有長久以來的深思熟慮,他們對此道路的堅持是真誠實在的。這些話戳破的中國共產黨宣傳的達賴喇嘛提出的中間道路是分裂的第一步等等謬傳。就我們聽到的這兩位老人家的言詞,都是極其真誠而執著的堅持著他們提出的中間道路的理想。

在達蘭薩拉的幾天行程,走在街上,看到了這裡的街頭乾淨衛生,井然有序。

紀念典禮舉行的日子裡,上達蘭薩拉(流亡藏人聚集地)的建築上的隨處可見飄揚的雪山獅子旗幟。

我們也去參觀了藏人社區的行政中央充滿民族風格的建築。(後來有偶然的機會得知這些建築都是一個日本建築師援建的。)

藏人社區的圖書,藝術,檔案中心的內部裝修雖然簡樸,,但藏品非常美麗。

當年達賴喇嘛尊者帶出來的西藏文化瑰寶在此得到妥善的保存。

在書庫裡有全世界所有語言的對西藏文化的研究書籍。在檔案中心,古老的佛經資料在進行數字化處理,修護,和保存。

小小的掃描儀上都可見尊者親切和藹的微笑。

這就是達蘭薩拉,隨處可見尊者的照片和形象,他是這個民族的精神象徵,他的目光注視著這個族群的角角落落,他的慈悲佑護著所有的人。令整個社區氣氛祥和寧靜。

同時街上也貼有這些印刷物,表達了六十年來整個族群的每一個人都不曾放棄他們的信仰和希望。

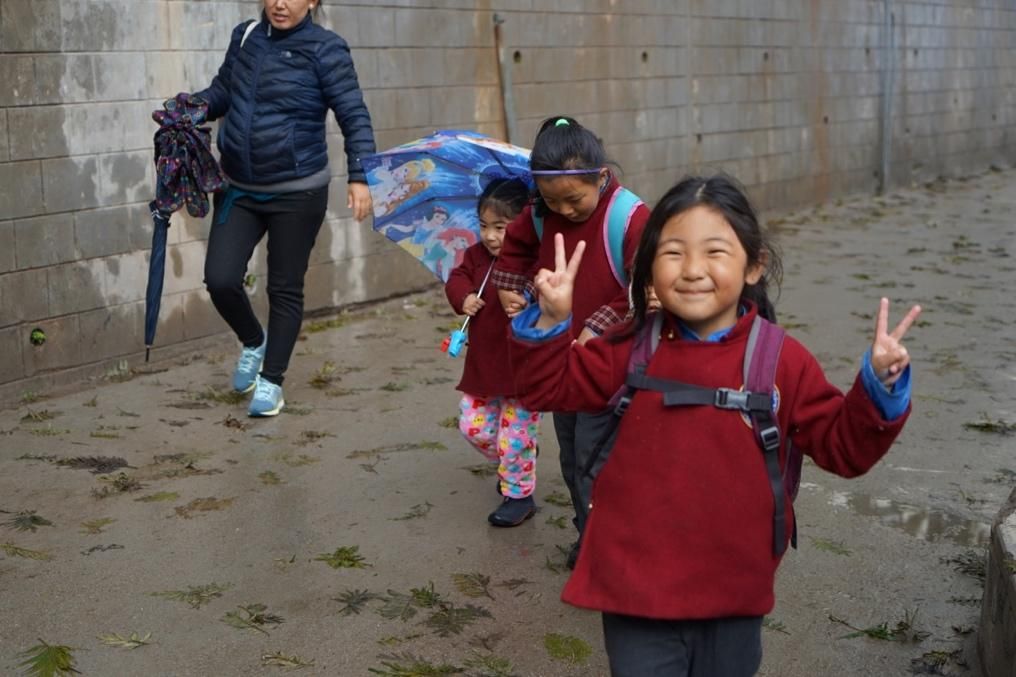

很偶然的,看到街頭開過一輛黃色校車,我追上校車,看到穿民族風格的校服放學回家的孩子們,拍下了屬於達蘭薩拉也屬於世界的家常風景。

離開達蘭薩拉之前,團隊成員一起聊天,楊博士談了對這裡的感受:

“我已經來了很多次了,這回來發現在達蘭薩拉的藏人變少了,這一回看到參加慶典的藏人數量變少,但同時,看到各地新聞,看到在全世界各地舉行和參加紀念活動的藏人增加了,在達蘭薩拉長大的一些藏人去了其他的地方,畢竟在這裡的就業方面可能有一些限制,可能對年輕人來說機會沒有其他地方那麼多。

同時想到,在達蘭薩拉長大的藏人他們接受了非常完整的藏族傳統的薰陶和培養,他是按照你是一個藏人,接受了完整的藏人的教育系統的培養。這樣他們無論去世界的哪裡,他們和所有的藏人都有一體感有高度的民族認同感,這樣的人們雖然分散到世界各地去了,卻因由網絡的聯繫,在無形中形成一個有高度認同感的人類政治社區。”

“在達蘭薩拉,這樣的安詳平和的地方,很多事很多人都引發思考,這或許是一個奇蹟,在人類歷史上可能是第一次的實踐,雖然人們沒有聚集在一起,卻有一個非常密切的有高度認同感的人類政治社區存在。這個是其他民族不曾做到的,而藏人們做到了。藏人們做到的事,又有跟其他的民族不同的背景,為什麼藏人們做到了這樣一個難能可貴的事情呢?”

“首先,因為他們有達賴喇嘛尊者,有這樣一個至高無上,受人尊敬,非常智慧,充滿慈悲,的一個宗教領袖。他是一個巨大的向心力。因為有這樣一個巨大的向心力的因素存在,所以也就自然而然的產生一個問題,就是當這個向心力沒有之後,這個社區還能存在嗎?這次來我一直在思考這個問題。”

“我想到為什麼達賴喇嘛尊者非常堅持的在眾多的藏人反對的情況下,他也要把自己的政治權力推掉,從政治上退休,同時,一步一步的在藏人社區把民主制度建立起來,讓流亡藏人能夠進行民主的實踐。儘管當時的藏人們說我們不需要選舉,我們都信任你⋯⋯在很多國家或者地區的民主都是自下而上的,但是在流亡藏人社區是自上而下的,從這裡可以感受到達賴喇嘛尊者的智慧,他有常識,他知道他個人的影響力隨著他走,可能不會輕而易舉的轉到另外一個人的身上去,他必須在有生之年用他的威望和智慧建立一個可以長期持續下去的政治制度,讓所有的藏人都認同。人類社會的歷史已經證明只有民主制度才可能有序有合法性的持續下去,而在過去幾十年內,藏人們一步一個腳印的把民主社區建立起來了。達賴喇嘛尊者把他在政治上的權威慢慢的移交給了一個制度,而不是僅僅給了個人,從這裡可以看到他的高瞻遠矚的智慧。而我相信盡管很多人離開了達蘭薩拉,但在人們的心中仍然存在著一個政治社區,這個政治社區因為發展了民主制度,可能在達賴喇嘛尊者圓寂之後,哪怕人們擔心的很多問題可能會發生,但是處理起來會方便一些。因為有一個民主機制已經形成並且發展了,比一個至高無上的領袖突然離去後形成的政治真空的情況,會好一些。這是這次我來想的比較多的事。”

“我常常在想那些離開了達蘭薩拉的人們都去了哪裡,他們之間形成的認同感是否會隨著他們的離開而消失?我覺得自己得到的結論還是很正面的。”

“達賴喇嘛尊者的智慧更多的體現在他的慈悲心懷上,而且他在努力的創造一種新的政治,因為我們一談到政治,不免會想起那些負面的印象,欺騙,暴力,逼迫,很多官僚體制性的東西,但是達賴喇嘛尊者在做另外一種政治,我覺得他在做一個人類的非常艱難的政治實踐,也是一種實驗,人們會問這樣的政治可行嗎?他的基礎思想是慈悲,尊重,責任,和平,對話(不是對抗)的方式。中國共產黨政府常常講「要對話不要對抗」但是他們一直的行為都是在製造矛盾在搞對抗!他們倡導的政治跟達賴喇嘛尊者倡導的政治是不一樣的。”

“這幾十年來,我們從事人權民主工作的,非常深切的體會到,如果中國不能夠接受一種新的政治形態的話,不接受一個新政治所奠定的一個新的普世價值政治的話,那麼中國的災難就會不斷的重複。所以,從劉曉波到很多民運中的推動民主進步的朋友,都非常堅信這樣的政治是我們要實踐的,雖然從某種意義上說從很多指標上說我們都是失敗者,從俗世上看從傳統政治的角度看,達賴喇嘛尊者都是失敗者,六十年的流亡,沒有自己的家園,他要求的追求的政治目標到現在還沒有實現,還要花多長時間能實現不知道,從很多意義上來說我們都是失敗者,在追求新政治實踐新政治可能都是失敗者,可能會一生都看不到結果,但是呢,我們堅信,只有新的政治才會給中國帶來未來,才會有希望,也許我們未來的路還會走很遠,像達賴喇嘛尊者已經有六十年了,我們也許要走的路更長更曲折,關鍵是信念,沒有信念,路會走不下去,我覺得過一段時間跟達賴喇嘛尊者這樣的智者交流一下,看看藏人經歷的苦難,和他們做出的抗爭,會給我們帶來新的鼓勵新的靈感,那就是用陰謀的辦法,用險惡的辦法,用暴力的辦法去實現你的目標的話,可能整個人類都會沒有希望,在達蘭薩拉,與藏人們的接觸會堅定我們的這些信念。”

楊博士也談到了這次紀念活動的觀後感:

觀感一,外賓,主要的民主國家來的嘉賓不多,遺憾看不到很多國會議員的身影。有些悲哀,當人從事一種並不能給人帶來直接利益的事業的時候,現實世界常常是不關注的,冷酷的,這些他已經看到很多了,作為一個人權工作者他本以為自由世界的民主國家會做到更好。

觀感二,看到了很多學生,年輕的一代,這是達賴喇嘛尊者很成功的地方,尊者到達印度建立起流亡政府,首先著手的就是教育,為藏人們做好了完備的教育系統,讓這些藏人的孩子們從小就接受了全面的藏人教育,讓孩子們知道西藏亡國的歷史,知道民族面臨的危機,不喪失自己的民族認同感不喪失自己的民族尊嚴,這一點非常重要,看到在典禮上無數年輕孩子閃閃發亮的眼睛,代表了無限的希望。

後記

六十年前,只有24歲的達賴喇嘛決定從羅布林卡出走的時候,「我別無選擇,只能離開我的國家。。。我能做的只有前往印度,請求印度政府的庇護,在那兒竭盡全力讓各地的西藏人民繼續保持希望。」(來自達賴喇嘛自傳《我的土地我的人民》)

達賴喇嘛抵達印度後,大約有八萬左右的西藏人離開家園追隨尊者來到了印度。

1960年9月,西藏流亡議會正式成立並開始運作。

1963年,頒布《未來西藏民主憲法》(草案)。正式確立三權分立的民主體制。

在70年代,流亡藏人的定居工作就基本完成,藏人行政中央在所有的藏人定居地都建立了寺院,學校,醫院,和行政管理機構。

1990年5月,達賴喇嘛進一步推動民主制,議會席位由原來的12席增加到46席。頒布《流亡藏人憲章》,規定噶廈政府的噶倫(部長)由議會選舉產生。

2001年,根據達賴喇嘛尊者的建議,議會修改《憲章》,規定噶廈政府的首席部長(噶倫赤巴)由流亡藏人直選產生。

2011年8月,達賴喇嘛尊者將其政治權力正式移交給民選的政治領導人,從而結束了自1642年以來達賴喇嘛作為西藏最高領袖的歷史。

(以上來自《西藏手冊白皮書》)

在我收到的《達賴喇嘛尊者紀念西藏自由抗暴日講話全集》的書中,收錄了尊者自1960年到2011年每一年的演講詞,他的演講止於他移交了政治權力的2011年。

現在,六十年過去了,根據《西藏手冊白皮書》的記載,流亡藏人大約是128000人,其中在印度94000多人,尼泊爾13500人,不丹1300人,在歐美等國的定居點有19000人左右,在各個定居點的就業率很高,並且適齡學童的入學率有85~90%。

在海外的藏人幾乎都是居有定所,安居樂業。

而達賴喇嘛仍然保持著希望,說「作為一名藏人和達賴喇嘛的轉世,特別是境內外同胞對我抱持的信任與寄託,關心西藏的命運,解決西藏問題,是我的使命,是義不容辭的責任。」

訪問的最後一天,在達蘭薩拉的羅布林卡,我給兩位負責接待我們團隊的藏族姑娘拍下了這張合影。

她們倆一位出生於達蘭薩拉,一位出生於拉薩。出生於拉薩的姑娘在13歲那年跟隨父母,步行了大約1個月的時間穿越喜馬拉雅山,最終來到了達蘭薩拉接受了藏人教育。她們在完成學業後,先在藏人行政中央做了一段時間的實習義工,然後正式入職為行政中央的中文部門工作。

她們倆自然流露的美麗自信令人留下深刻印象。她們都成長於達蘭薩拉。

在達蘭薩拉的生活是簡單樸素的,但人們團結一致,男女老幼每一個人都擁有表達自己那份屬於藏人的政治訴求的勇氣。

達賴喇嘛尊者在每一篇演講詞的最後總會說“願諸眾生吉祥安樂”。六十年來,他把藏傳佛教發揚光大到世界的範圍,並帶領著族人孜孜以求整個民族在人間的吉祥安樂。

原載 《議報》 略有修改