江汀村:白雾黑瞳的夜晚

题记:去年机缘巧合去过江汀村,当时香港反修例运动刚刚开始,还沉浸在“百万加一”的兴奋中。今天偶然看到怀火采访Emily的访谈,勾起很久之前的记忆,好像又回到尖沙咀的街头,或是躺在海军基地门前的尖刺护栏,或是烧一锅开水,在社运食堂喝着Coffee Milk。 虽然对这些絮絮叨叨的观察慢慢失去耐心,也一直羞于分享。应该要更扎实地思考和书写,好歹要读读济州的历史,至少梳理清楚“四三事件”对济州岛民的影响;冲绳的普天间空军基地反抗运动跟济州社运联系;读读竹内好、沟口熊三,汪晖孙歌和陈光兴,顺着Ta们的思考,进入东亚场域。只不过精力太有限了,自己的学业和生活一直不太顺利,在反复折腾下,也就暂时如此。 江汀村10年抗争史(2007年-2017年)经过: 2007年4月,在1900名村民居住的江汀村, 87名江汀村村民组织特殊集会,决议秘密申请建造海军基地,济州政府遂即接受了海军基地建设的申请。 2007年5月,济州村民为对抗济州政府决定,成立“江汀村济州海军基地反对对策委员会”。 2007年8月,在有725名居民参加的投票中,94%的居民明确表示反对修建海军基地,领导修建海军基地的村委会主席被解职,并选出新的村委会主席。 此后,2007年11月,居民们宣布了《江汀村生命与和平宣言》。 2008年10月,济州市民团体绝食抗议反对海军基地建设。 2009年8月,由江汀村居民和30个济州区域的民间团体发起的“市民集合罢免济州道行政长官金泰焕(Kim Tae-hwan)”的公民运动,由于投票率低于要求,提议被驳回。 2009年1月,韩国国防部批准了国防军事设施实施计划. 2009年9月,韩国国家文物局允许对文化遗产进行改造。 2009年12月,济州特别自治道政府举行了环境影响评估磋商,并取消了绝对保护区。同时,利用行政和司法手段,对“江汀村济州海军基地反对对策委员会”策划的各种活动进行调查。 2010年11月,济州政府正式接受了海军基地。 2011年3月,随着济州海军基地反对运动的升级,韩国各地的和平和宗教组织及活动家访问了江汀村,济州海军基地修建争议获得全国性关注。 2011年9月,公权力进入该村,对任何反对修建海军基地运动进行打压。 2012年3月,济州政府开始进行海军军事基地修建工程。在江汀村一块名为Guroembi的玄武岩被爆破后,除了来自韩国各地的抗议团体,普通市民也开始拜访江汀村。 2013年2月,济州政府在原先海军基地建设计划基础上,制定建造邮轮港口计划,并将济州海军基地的名称改为“军民联合旅游港”。 2016年2月,海军基地建成。 2017年3月,美国海军宙斯盾驱逐舰"斯泰姆"(Stethem)号进入江汀村港口,尽管此前韩国政府承诺海军基地不会用作美国军事设施。 2017年11月,弗吉尼亚级核动力攻击潜艇密西西比号(SSN-782)进入该港口。 参考:Yoon Yea-YI. Gangjeong Village 'Jikimis' as Commoners: For a Commons Paradigm-Based Social Movement Theory, Development and Society, June 2018, 47(2): 237-259 · DOI: 10.21588/dns/2018.47.2.005

“Japan?”“enenen…”

凌晨三四点钟, 大造桑在屋外抽烟,一个中年男人的声音从窗户缝里传进来。我从床上跳起来,想出去找大造桑聊天。

大造桑只想短暂的休息,然后回去继续工作。

“Japan?”“Chinese.”

男人头发有点白,圆鼓鼓地,手边上有个公文包。我猜不出身份,有点担心是济州警察。来这种地方的不是抗议人士就是秘密警察,游客是找不到这里的。对于想吃喝玩乐的游客,江汀村太不起眼了,在地图上,几乎找不到。

“What are doing here?”他掏出烟盒,“May I?”

我比了个夹烟的手势,他递了一根烟给我,火焰从火机里喷射出来。不久前我被这样的火机烧了胡子。

五月,从朋友那里,抽起第一支中南海。后来六月,喜欢的女孩回国,她最喜欢抽煊赫门。后来买了一包煊赫门,抽了半包,就丢了。之后都是蹭烟抽。上次用火机,好像还是四月,用朋友的火机开啤酒,试了很多次,最后也没有打开。

“Do you know the navy base? We come here for this.”

“The navy base aims at resisting China.”我觉得他可能不是警察。

“I know the origin of the navy base.”

“We come here to make tent drama to support activists protesting navy base.”

我们俩英文都不行,但是彼此都强烈想要交流。

“Do you know the monument at the primary school?”

他摇头,不知道我在说啥。

“Yesterday morning I saw the monument of the Japanese solider.I an so confused. Why to memorize a solider who killed many ordinary people and forced the villagers to cut trees to build this school?”

“It is irony. But in hard time maybe a clever way to keep this painful past for villager, especially considering the government will recreate history for the relationship between Korea and Japan in the future.”

当我说完之后,他说,“No peace, Korea, Japan, China.”

“But it not mean no peace between Korean, Japanese and Chinese. And country is a fake concept.”

我伸出手,想要握手。他没有回应。

“We have common painful past. Japanese army killed Chinese. Chinese army also killed Chinese, Japanese and Korean. War means we kill each other for stupid things.”“We are part of the humans, are part of the nature.”

我看着他的眼睛,他举起大拇指,然后说,

“You are a good guy.”

他伸出右手,我们握手。我看见远方有个巨大的十字架发着光晕。

“There are so many Catholic at this village, right?”

“At first, there are many, but now a little.”

“How many people live in the village?”

他没办法说出具体数字,我接着问“hundreds or thousands?”

“Thousands.”

“So what is percent of Catholic in the villagers?”

“10.”

"Is there beach near the village? or somewhere could swim?When I took bus yesterday, I saw fog filled in the sky. Maybe there is a river across the village, right?"

他摇了摇头,指了指外面,看起来想带我去个地方。我一句也没听懂,只是听他说,“follow me.”

随便吧,死在这样安静的夜晚也很开心。沿着路走,我们几乎没有交流,靠近peace center时,他突然右拐,一条我还没有探索的道路。沿着马路走,我猜他可能想喝点什么,抽完烟,嗓子真的有点干了。我们找到 GS25,韩国常见的便利店,凌晨一点就关门了。早上六点半才会开门。他低头看了看手表,比了交叉的手势,“closed.”然后往回走,走到peace center,对面有个咖啡自动售货机,他投币进去,钱被吐了出来,接着比交叉的手势,No again.

紧接着来到马道,马道通往江汀港。曾经因为海军基地,军方想要拓宽道路运输物资,后来当地村民与外来的社运人士组成的抗议团体多次游行示威,占领街道,最后不了了之。

Peace center旁边的圣·弗朗西斯科就在马道上。在这里可以向教会申请给抗议人士提供食宿、集会用的活动场地。这些地方妙鳍(化名)早上已经带我们参观过一遍。教会边上有个雕塑,mom embraces baby,怀抱婴儿的母亲流着眼泪,想要狠狠地记住越战期间韩国士兵屠杀越南平民的惨痛历史,创作这件作品的艺术家原本想要送往首尔展出,但是强烈的反战意味,无论如何都不被韩国政府,或者美国政府许可,之后跟着抗议人士来到了江汀。对面是那座小学,有三座纪念碑就在那,分别用繁体字、韩语、日语写着三个人名,见证着中日韩曾经互相伤害的情谊。

我们紧接着穿过被修整的土地,许多现代侵略者来到这片土地,计划开建抽水设备,挖掘淡水资源,掏干这个村庄最后的命脉。村庄到处是大棚,种植果树,主要可能是桃树。

我们绕到一个给抗议人士提供三餐的食堂,食堂没有一个人。他找了半天,没有热水。他从一堆食物里翻出一盒milk coffee,打开炉子,烧水。水没有烧开,鸡就叫了。我们从柜子里找到两个杯子,coffee milk 是那样好喝,好像要融化这片土地,或者整个东亚痛苦的战争记忆。

哇,I need more. 我又泡了一杯。 他竖起大拇指。食堂的主人进来了,昨天参加完抗议活动,来食堂吃饭,他双手交叉,No Chinese tourer (tourist).

I am not a tourer (tourist). I come here for navy base.

他好像当时是眼神示意,请我坐下。我知道中国游客意味着什么。这里不少社运人士在抗议济州政府即将为中国游客修建的济州第二国际机场。

前天本来晚上九点半抵达的飞机,一直拖到凌晨半点才过关。本来想着在济州机场读书过夜,在机场大厅翻了没几页,一个机场大叔双手交叉,示意机场要关门了,请我尽快离开。

在我离开之前,一个来自几十人的重庆的旅行团跟着当地导游刚刚走出机场,大叔用奇怪的眼神一直注视着人群。济州机场可能是唯一一个当我说康桑密达,没有得到回应的地方。

出站之后,一个女人裹着灰红色长裙,躺在长椅上入睡。凌晨一点,我也想躺在路边上。24小时书店的高脚椅、肯德基的硬板凳、公园里的青石板、大学教室的长条课桌、建筑工地的棚屋、演出帐篷里的积木板、喇嘛庄的道路,我都曾用身体重新占领过被规整的空间。总之,总之,那样的夜晚,她一个人弓曲着身体躺在那里,我不想吵到她的睡眠,也不想毫无声息地离开。我走到她边上,小声说了句,晚安。

远处出租车的头灯像黑猫的瞳孔,后来在济州大学离开前见到那只黑猫,我甚至惊讶为什么会这么奇妙。

“He didn't want to talk with me yesterday. HaHaHaHaHa.”

“He is my brother. He couldn't speak english. HaHaHaHaHa.”

我知道食堂主人不会说英文,我英文也很糟糕,非常多停顿,需要聆听的人极具耐心,只是拒绝的眼神和身体我读得懂。在海军基地前举旗帜游行,唱歌跳舞,拍照录像,从周一到周六每天定期做弥撒,来往的士兵丝毫不在意。当然也许这种强烈地不在意恰恰隐含着某种在意,一种来自上级的高压控制。不过,原本以为抗议人士跟基地士兵会是紧绷的对抗关系,没想到会那样的轻松,守门的士兵偶尔也会模仿Ta们跳舞的动作。大叔会不会也会担心这样的抗议行动变成一种早晨八点档的固定演出,那些来往的团体成为抗议艺术的观光客?

紧接着我们讨论起 beer 和 soju,后来我们在河边泡脚,大叔说明天早上请我喝酒,只是我已经要离开。

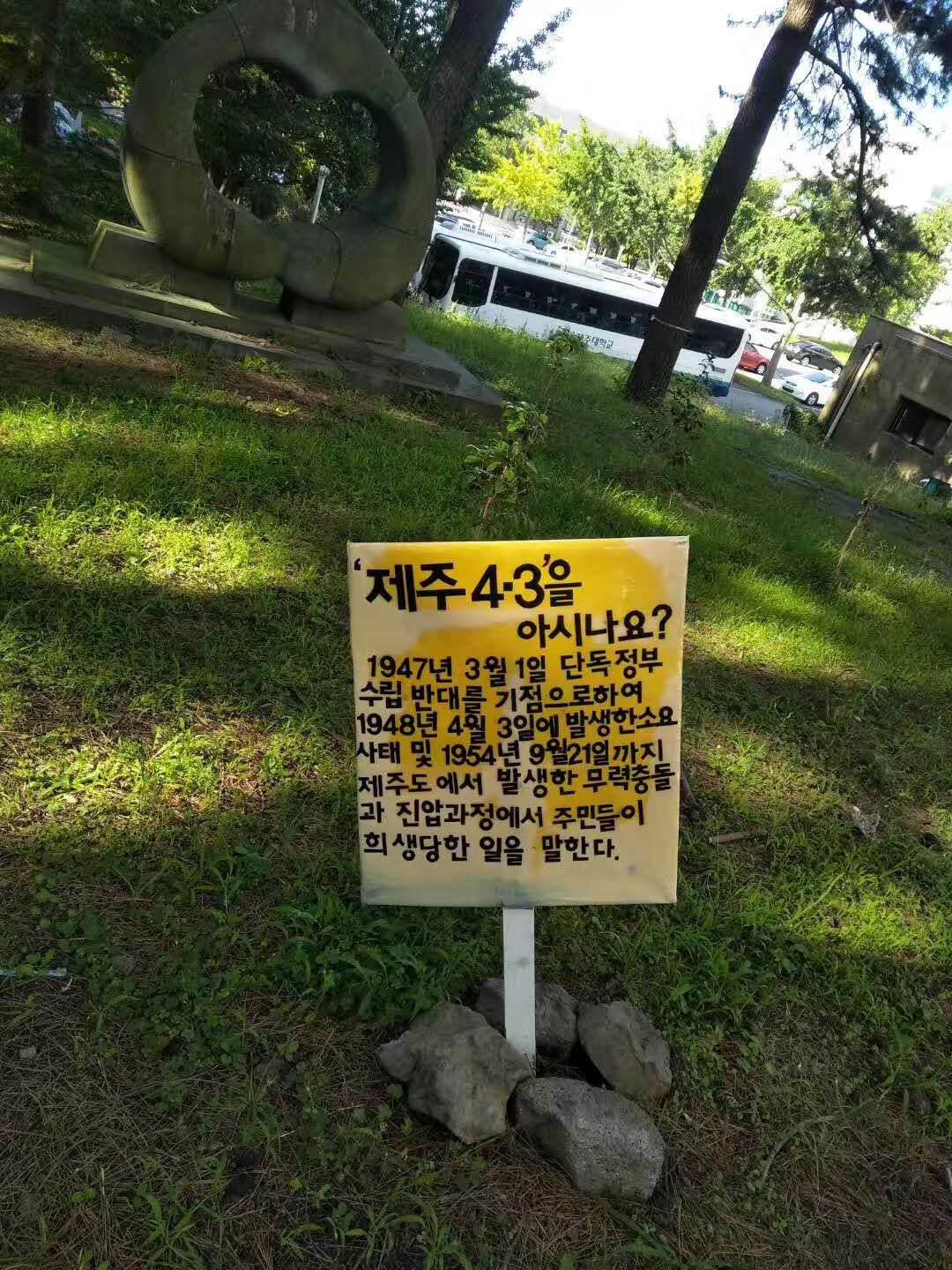

我们离开食堂后,沿途是济州四三事件的纪念标语,马路对面是一个棚屋,里面放着耶稣像,在下暴雨的时候,我们一起做过弥撒。我不是天主教徒,只是当大叔邀请我一起的时候,我不想拒绝,我觉得需要跟Ta们一起。

在水流激荡和风吹野草喘息声中,大叔问我,"What is your age?""twenty four",他很吃惊。当在1% bar,一家居酒屋,被三个女孩问起年纪时,她们也很震惊。

每个人都要背负墓碑和尸体上路,我只是背的刚刚好而已,还不足以彻底地瓦解我。小危已经被抓了四个多月,我第一次见到他,他刚从工厂出来,胡子可能跟我现在的长度差不多。包子从1月8号被带走,还剩一周监视居住到期。我现在只记得零星的片段,谷大哥载着他去城里,他发现谷大哥看不清红绿灯。包子说要帮谷大哥配副眼镜。谷大哥怎么都不肯,都没什么钱,我们真的都没什么钱,硬撑着到现在。但其实也用不了什么钱,无外乎食宿、交通、外联。小危的黄透了的破烂白T,其实就是很多劳工维权者的生活状态。不过最后,谷大哥还是拗不过包子,最后还是配了副眼镜。每次跟谷大哥眼神对接,我都能感受到他身上背负的尸体在直勾勾地盯着我,他两位死于尘肺病的兄长,和早逝的父,和他埋葬的朋友们,或是远方故友死去前轻飘飘地哀嚎。

我常常在想寄居在我身体的过去的死灵想要吞噬我。当自主稽古的时候,我前掌触地,身子弯曲,我成了一只猪,一只绝望等死的猪,拼命远离渗出血水屠宰间,想用鼻子在墙上钻出一个洞。可是只是等死我可不甘心啊,在卸货车停留在围栏前,栏栅门打开的瞬间,我跃出了猪圈,在屠宰间里乱窜,我的视力太差了,鼻子嗅不到远方的味道,在工厂里摔倒了,嚎叫声想要淹没整个车间,之后,之后,我站起来,大声叫喊,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,这是尘肺病工友的呐喊,这是几乎遭受这个社会最大屈辱的几百人、几百万人的呐喊,这是阶级净化的战场上最悲愤的一场战斗,背景乐响起改编自维克多·哈拉的《EI Derecho de Vivir en Paz》。再一天,我在高处停留,如同建筑工人在高空作业。之后,我从高空坠落,悲鸣声想要刺破天空,我脑袋磕着地,匍匐返回家乡,用绳索缠着脖子,手抱着两个玩偶,缠着爱人孩子、缠着共同战斗的友伴,缠着绝望和恐惧。我再次返回曾经的工地,站在高楼想要跳下来,然后然后,我掉了下来,接着再爬上去,接着再爬上去,反复10次。这是去年到包子被抓前一天,湖南三地尘肺工友拖着病躯、抬着担架去深圳维权的10次,10次。每次被强制遣返时,遭受来自警察的羞辱和身体伤害都远不及那些围观者的冷漠带来的伤痛。就这样10次,三百多人到四十八人,然后接下来会是什么?我脑袋磕破了,流血了,工友死掉了,家没了,孩子被性侵,村庄没了。会是这样吗?

后来后来大叔带我到靠近海军基地不到二十步的入海口,美到那样的震撼,那一刻,我脑袋里遍历大造桑的歌曲。我冲着在坝上驻扎的士兵唱《Gone the rainbow》,脱下上衣朝他们挥舞,这真是可笑可爱的世界。

“这里是时间的海岸线,悲剧的话语居住在这边。”听着太平洋的海水撞击在玄武岩的嚎啕声,突然眼眶湿润。

离开济州前,朋友们给我起了一个韩国名字,走吒,意思是边走边哭。这根本不是我嘛,我不可能边走边哭的。所以,请不要在此刻悲伤,如果你伤心,我会难过自己没有给你力量。所以,所以,暂时休息或者继续加油,请不要一个人悲伤,我们会成为朋友。

流民们,不应该聚集起来一同歌唱吗?但绝不仅限于流民,任何觉得被时代抛弃、时间遗弃的人们不该聚在一起,创造新的可能吗?

2019年7月

朴钟哲纪念碑前