再谈言论自由以及它所挑战和保护的一切

关于政治正确与言论自由之间错综复杂的关系,我已经把自己目前为止发表的碎片观点整理成合集放到了matters上,具体参见关联文章。我也会在本文中将其中一些个人认为重要的论述补充、整合并重复一遍。

首先,到底什么是言论自由?

John Stuart Mill在《On Liberty》的第二章给出了相对来说获得广泛接受的定义:fullest liberty。同时他当然也在其上添加了两条限制原则:

1)个人的行为只要不涉及他人的利害,个人就有完全的行动自由,不必向社会负责。他人对这个人的行为不得干涉,至多可以进行忠告、规劝或避而不理。这些就是社会要对他的行为表示不喜欢或非难时所仅能采取的正当步骤;

2)只有个人的行为危害到他人利益时,个人才应当接受社会的或法律的惩罚。

这被称为“伤害原则”(harm principle),该原则的门槛非常高,必须要直接(directly, in the first instance)侵犯到他人权利才能认为构成伤害。

JSM为此在书中举了一个例子,如果有一名父亲把本该留给儿子继承的财产挥霍一空,那么父亲这种行为是否属于伤害,是否属于涉他行为呢?JSM认为不属于,因为困难并非源自这位父亲挥霍无度,完全可能是这名父亲把财产用来进行一些审慎的、经过精心考虑的投资,但不幸投资失败了,父亲难道能为这一行为负责吗?当然不能。因此,在JSM眼中,涉他行为的定义非常严格,不能是推论。“伤害”应该是“显而易见的损害”(perceptible damage),具体包括:身体毁伤、强行拘禁、金钱损失、名誉损害、毁约等。

时过境迁,人们逐渐意识到高门槛在带来益处的同时也不乏局限性。于是美国《模范刑法典》起草委员会与美国法哲学家Joel Feinberg先后在20世纪50年代和1985年总结提出了“冒犯原则”(offence principle)。该原则的基本内容是主张制定法律禁止那些虽不伤害他人但却冒犯他人的行为,如公然的淫荡行为、虐待死尸、亵渎国旗等根据伤害原则无法惩罚的行为。委员会认为,以上行为没有构成也不可能构成对他人的直接伤害,但其公然侮辱公众的道德信念、道德感情和社会风尚,因此必须受到刑事制裁。

冒犯原则的问题同样显而易见。它始终没有给“冒犯”制定可以量化的客观标准,这也直接导致建立在冒犯原则之上的政治正确(political correctness)遭到诟病,甚至产生了与初衷背道而驰的趋势。如果只有受害者(首先还得确认这一点)有资格定义“某行为是否造成了冒犯”,那政治正确就成了纯粹建立在一方主观感受上的君子协定,这在尚处于文明过渡阶段的人类社会显然必定会造成混乱、诽谤和对立,从而掩盖掉它的本愿。

现代文明国家对言论自由的处理方式基本是以上两大原则的结合与延伸,各国的详细规定可参见《Freedom of Speech by Country》(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech_by_country)。

而每次谈到类似话题必然绕不开的对象就是美国,美国政府对言论自由的部分限制参见下图。更加明确的边界案例可参见最高法院关于《First Amendment of the U.S. Constitution》的判决(https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases_involving_the_First_Amendment)

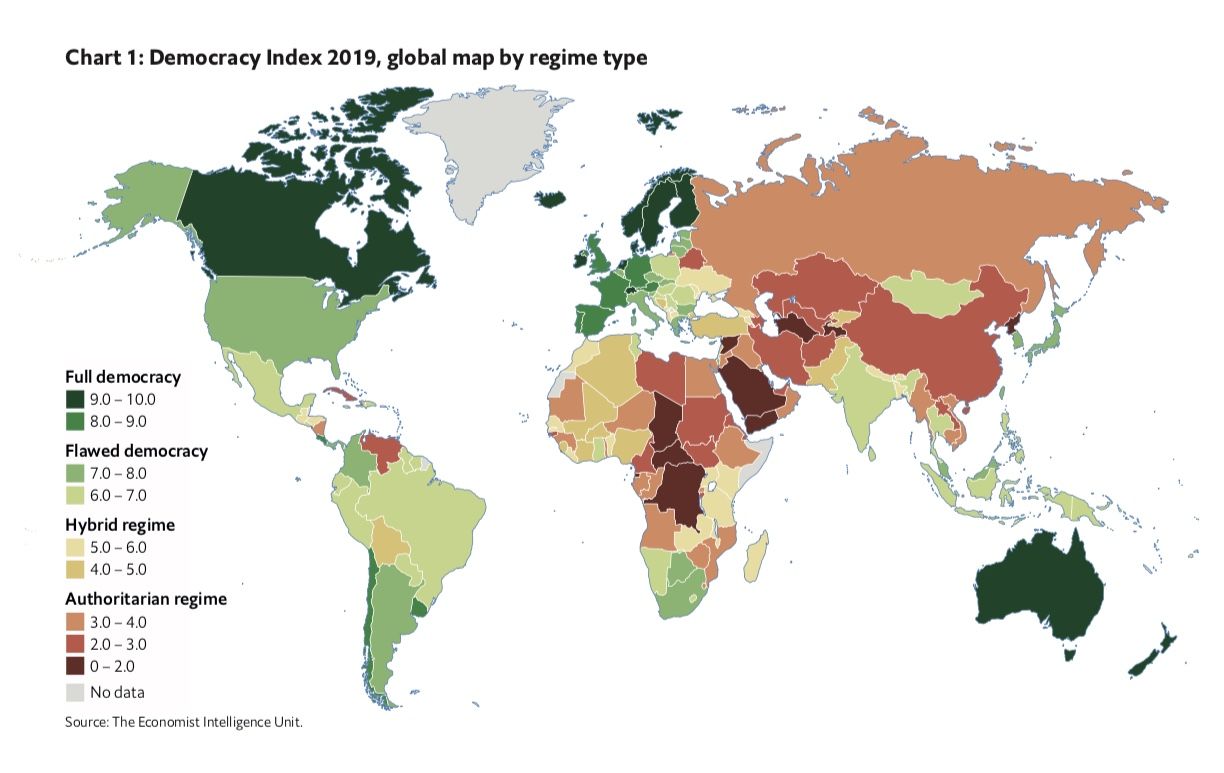

尽管美国在民主评级和自由指数方面都算不上领先,但仅仅因为它是一个比北欧各国更具影响力的大国兼“西方国家”和“资本主义”的完美代言人,美国政府对言论自由和民主制度的解读便在某种程度上绑架了大多数中国民众认知中的言论自由和民主制度本身。

不过,我在这里真正想探讨的重点并非政治正确或言论自由(上文对定义的梳理都属于必要之恶),而是辩论作为维护言论自由前提下表达反对的手段的价值,尤其是相对于举报而言。具体请参见关联文章中我针对《歧视和仇恨言论也受到“言论自由”的保护吗?》一文的评述。

在唯结果论的功利主义者眼中,只抛出问题却得不出确切结论的辩论在某种程度上类似哲学,令人生厌又无计可施。事实上,辩论的意义的确与哲学的意义相近,它们是并肩作战的堂吉诃德,朝一切不假思索的常识宣战。

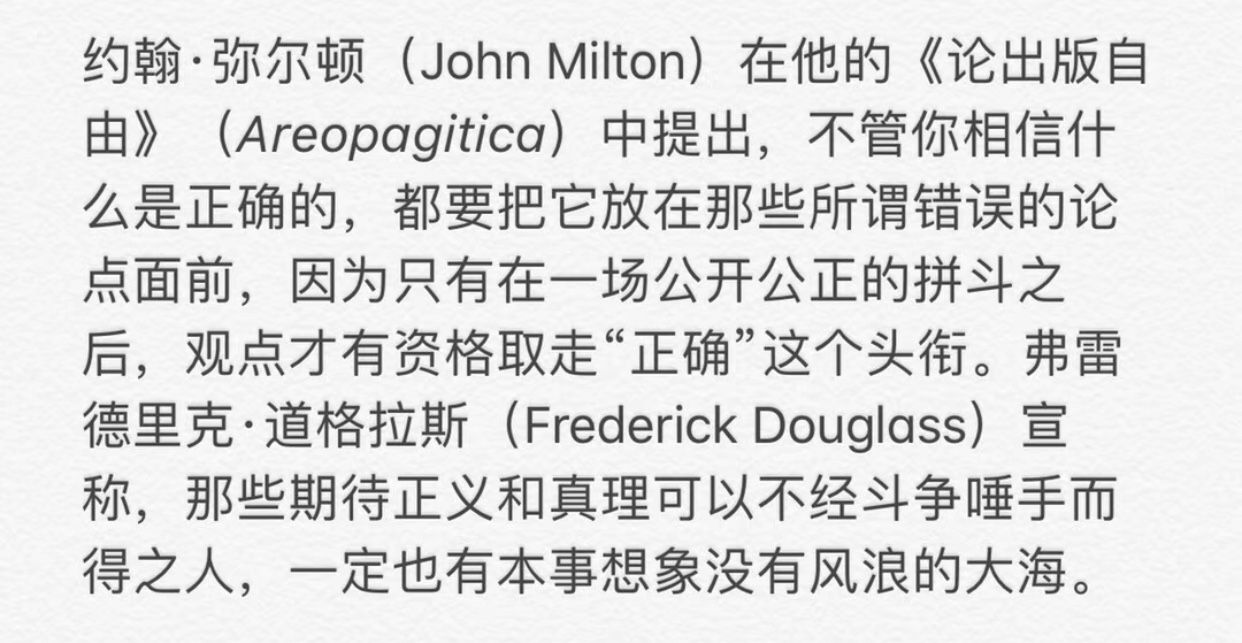

辩论与哲学不相信任何不言自明的真理(sorry, 《Declaration of Independence》),它们孜孜不倦地督促人们审视理所当然的前提。太过熟悉的存在反而最为陌生,正是通过拒绝习惯性默认既定结论,人们才得以静下心来独立思考,脚踏实地、亲力亲为地形成对世界的全新认识,从而识破谎言和漏洞,甚至颠覆陈旧的价值体系、推动社会改革。

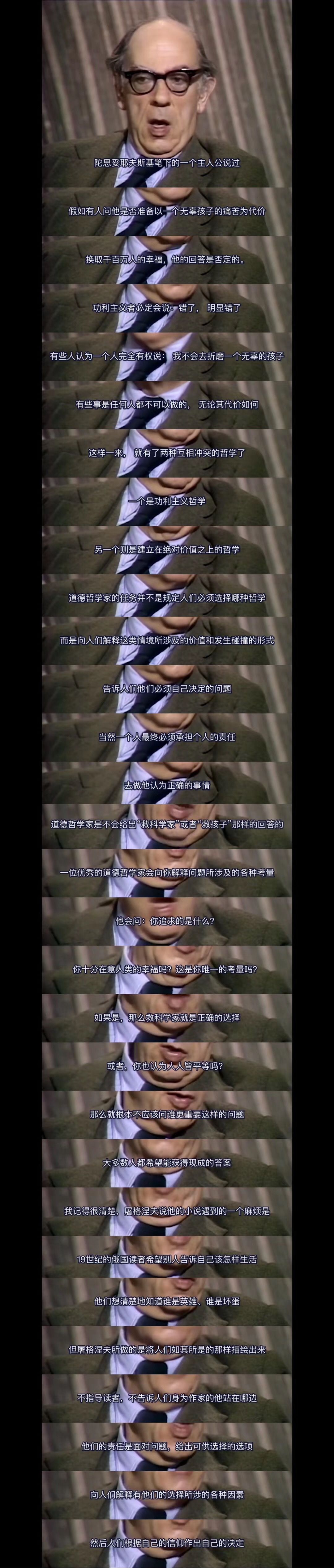

正如Isaiah Berlin在与Bryan Magee的访谈中所言,辩论与哲学的目的不在于规定人们的选择,而在于引导并协助人们进行分析,提供可供选择的选项,解释其中涉及的各项因素,然后鼓励人们根据自己的信仰做出决定。也只有这样的决定才能称为理性的决定。

另一方面,Sir Karl Popper提出,即便仅仅为了追求争辩而争辩也深具价值。他发现,辩论双方若势均力敌,到最后很少会有一方被说服或转变信仰,但双方在一场真正的辩论后立场毫无变化的情况也同样罕见。退让、加工、调整都会出现,一些立场虽然看上去未改,其实已经做了不少修正,哪怕是冰川般不灵活的系统也不例外。

近来《奇葩说》被推上风口浪尖,政治方面的话题我平日已写过很多,这里不再赘述。首先声明本人从未看过节目的具体内容,以下粗浅见解可能有误。其次我想说的是,尽管《奇葩说》在内地其他综艺同行的衬托下相当值得肯定,也确实启迪了部分观众,但碍于内地贫瘠却严苛的文化环境,它终究只能是镣铐舞者,谨慎地绕开庙堂政治,在风花雪月中钻研人性。“救猫还是救名画”固然不乏深度,却始终给人隔靴搔痒之感——作为政治性动物,人的一生不可能真正孤立于政治活动之外,人的一切言行举止也都是政治思想的写照。

回避根本问题以求片刻安生属于不能长久的绥靖政策,邱晨事件的结局就是证明。王利发的茶馆里,“莫谈国事”的字体越来越大,最终仍逃不过惨淡收场。

相较之下,牛津学联的辩论不仅在辩手水平上更胜一筹,选题更堪称大逆不道——国民是否有义务为女王而战?欧美主流媒体是否值得信任?社会主义能不能行得通?女权运动是不是对多数女性的不敬?Pornography对性教育是否不可或缺?………

可以发现,以上选题都充满争议性和敏感性,甚至光是提出就足以激怒一部分人。但辩论和哲学正是通过激怒对方倒逼其反思的(苏格拉底:我是历史上第一个因为太烦人被毒死的杠精吗?)。在我们生活的世界里,“团结”这个概念拥有巨大特权,自然优于“分歧”,可是别忘了,价值多元主义政治的本质就是分化,而前文中我花了大篇幅阐述的言论自由正是价值多元主义的骑士。

Bertrand Russell在1959年的访谈中直言:“我们必须学会容忍彼此,我们必须学会接受这样一个事实:总会有人说出我们不想听的话。只有这样,我们才有可能共同生存。假如我们想要共存而非共亡,我们就必须学会这种宽容和忍让。”

George Orwell有言:“If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.”

Isaiah Berlin认为,要共存就必须接受冲突的存在,而任何试图消灭不和的行为,就会破坏价值多元主义的存在。不和永远会是人类生活组成的一部分,他相信冲突只能被缓和,而无法被彻底消弭。理想结果是使得所有价值达到一种微妙平衡,以避免诸如宗教战争、种族灭绝这样的冲突产生。

Aldous Huxley则在《Brave New World》中借以弗所的赫拉克利特之笔写道:“荷马错了,荷马说:‘让那争斗在天上和人间消失吧!’他错了。他没有意识到自己所祈祷的是宇宙的毁灭。要是他愿望成真,世间的一切都将不复存在。”

这些智者隔着时代互相呼应,告诫人们警惕一团和气,而要反过身拥抱龃龉和对立。因为愤怒虽然引发不快,却亦可能成为引诱人们冲出同温层的动力。

日本作家铃木光司说过一句话:“写花美,就会有人说‘也有不美的花’,预想到会有这种抱怨,于是写‘既有美丽的花,也有不美的花’,这根本是一句废话,让所有人都认同的文字称不上表达。”

又及Christian Hitchens:“判断幽默有一个标准:如果所有人都笑,那你就输了。”

同理,让所有人都心满意足接受的观点根本称不上思考。从今天起,不要害怕地激怒一些人吧。在社会议题中,和冷漠相比,愤怒不失为一种积极的参与,甚至有可能成为改变的契机。