武汉封城日记13:他去了宋朝,我去了洮河

2020年 3月17日,3月27日补充发布

写在前面:这是十天前写的一篇随笔,因为插图很多,所以没有及时传到matters 。今天我的微信公众号被永久封闭,因此想到在matters 这个不会被封的平台,应该保留下这篇图文。

武汉封城近55天,全国其他城市也陆续封闭;其中包括重庆。

重庆有位韩子渝老师,古典诗词修养极好,常以当代时事入诗,境界高远,挥洒自如。去年圣诞前,我们在重庆有缘一见。这么说来,想起了我在重庆黄山抗战旧址见到的诸多重庆朋友,原来约好清明同行,这一别,就不知更待何时了。

话说回来,知识分子还真不怕封闭,在书斋里依然可以驰目骋怀,古今畅游。这不,韩老师这些日子去了宋朝,看他晒出的成绩单:

韩老师说:……会见了两宋一千三百多位词人,宋初柳三变張子野周美成,苏辛到宋末四大家,都有接晤,清理了他们的近两万首词作;对有一百首词作的四十七人,还将其所有词作和用过的词牌做了笔录。

这是韩老师的作业量,他的微信上有坊间讲宋词的文稿,妙趣横生,老少咸宜。

我没跑那么远,也去了趟甘肃,还远达青海。我给一九五七年灾难的一代幸存者做志愿者,协助整理文稿。去年夏天,为兰州画家陈星先生校对自传回忆录《九死一生》,我和友人王荔蕻同行,我们先去了甘南,认识了由青海入境甘肃的一条大河:洮河。

上图是在青海境内的河南县洮河发源地拍摄的。

上图:陈星,兰州画家、五七幸存者、传记《九死一生》作者。

这样,在陈老去年由台湾秀威出版出版的传记著作中,就用上了我们拍摄的照片,作为相关插图。

疫情期间,陈老住了一次医院,是心脑血管基础病。和很多头脑清醒的老人家一样,陈老在整理自己的作品。他希望重印《千里洮河图》画册,并将重写的自叙发给了我,并约我写序。

美术非我专长,但我研究五七一代人的生活史已有数年,自知责无旁贷。幸存者的书信、手稿和作品,这是一代人留给后世的精神遗产。

以下是陈老的自叙和我的观后感,发在这里,是两代人的对话;也是抗疫期间知识人生活的一个侧影。

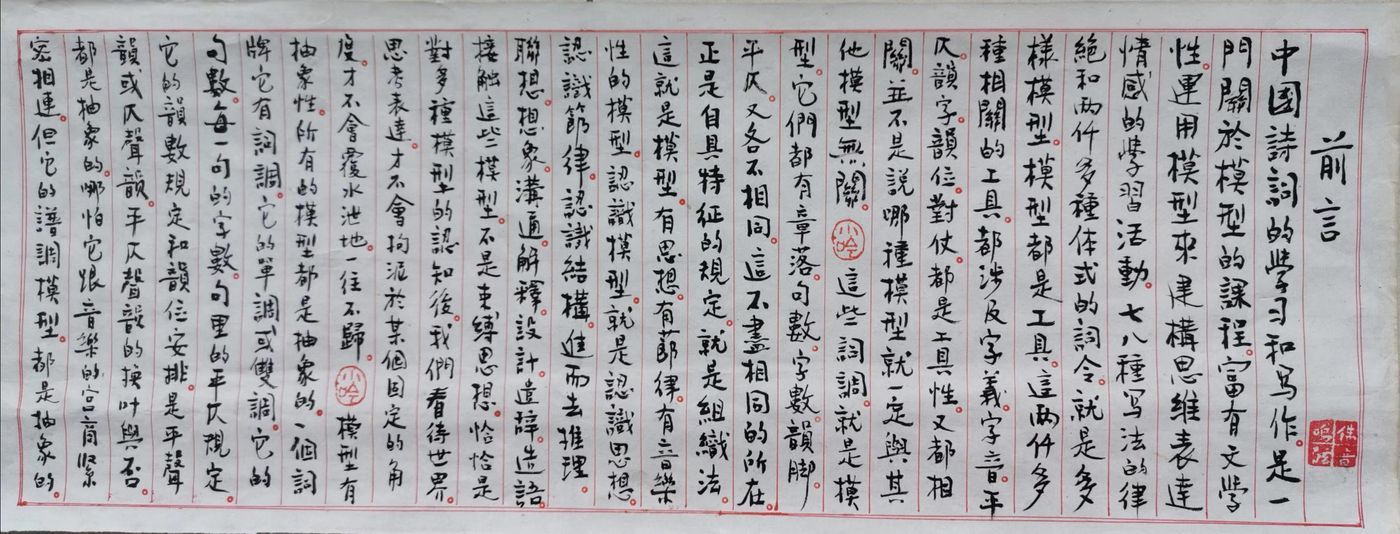

上图是陈星为《千里洮河图》画册所写的序,以下是近日新写的序。

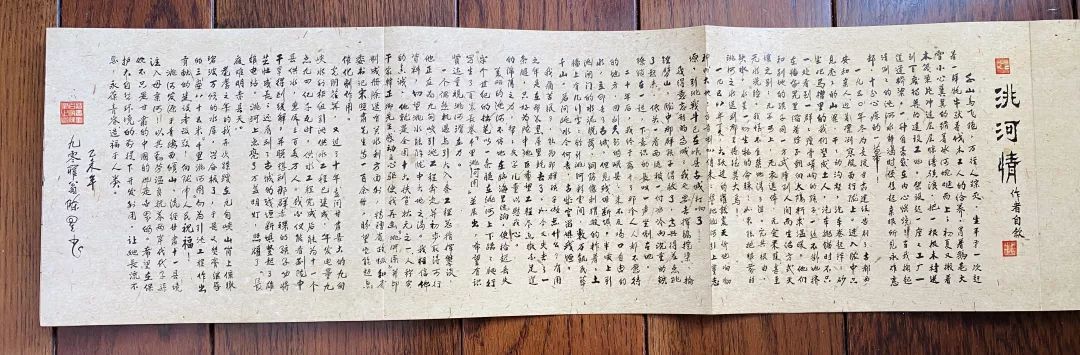

我的洮河情

陈星

上图:陈星,摄于1968年。

年轻时不曾想象过,自己竟会赶着百多头牦牛,给伐木工人送给养。人与牛群顶着鹅毛大雪,小心翼翼地在冰冻的河流上踽踽上行。万籁俱寂中,偶有驮工的号子声飘荡在濛濛雪雾中。

冬去春来,我又和一队队水手为伍。我们驾驶木筏在洮河激流中,冲进惊涛骇浪,在深谷中颠波前行。幸有筏工们高亢的“河州花儿”回荡峡谷,顿觉心旷神怡。

渴了,累了,双手掬起清冽冽的河水解渴,水泼在脸上,如春风扑面,令人精神振奋。

图:洮河水穿过大峪沟林区

站在木筏上,眺望奔流不息的洮河。它不知疲倦,汹涌北去;我不由想起亲眼所见而永难忘却的一幕。

那是一九五零年冬,为支援甘肃建设,我再次告别古都长安和家人,迎着凛冽的寒风西行陇上。

甘肃的模样对我十分陌生,以前只是在作家张恨水的小说《燕归来》里读到过它的贫瘠与荒凉。如今进入陇中,只见光秃的山梁、干涸的沟壑。我们乘坐的大道吉卡车卷起阵阵黄土,站在车厢里的人毫无遮掩,被扑面而来的尘土塑成泥人。大家面面相觑,互不相识。

当汽车在某个村庄抛锚时,我不止在一处看到,一群群瘦骨嶙峋的孩子一丝不挂地挤在墙旮旯里,缩着脖子,向疲惫无力的太阳祈求温暖。他们无学可上,无衣遮体,无食果腹,甚至无水洗脸。究其原因,缺水。此情此景,让我不禁落泪。

水是生命之源,也是农业命脉。如果能把滚滚流淌的洮河之水引到干旱地带,以解人地之渴,德莫大焉!

一九五八年夏,大跃进的锣鼓声响彻全国。甘肃大兴引洮工程,省委书记张仲良誓把洮河经陇中引上董志塬。红旗招展,歌声嘹亮,数万民工聚集在岷县古城开展大会战,沉寂的山村沸腾了!

我也得意忘形地高喊:我要去挥镐挖渠,抡锤劈山;陇中那群孩子得救了!梦醒时分,我看到脚上锁着冰冷而沉重的铁链。这是加罪于“右派、反革命”的刑具。

在那个颠倒黑白的世界经历了多少生死煎熬,我不愿细数。二十年后,终于离开监狱,回到久别的岷县。来不及品尝自由的滋味,我再次来到古城。但见当年的引洮工地只剩残垣断坝,土墙上遗留当年白灰所写的标语痕迹。我拟了四句感言:

欲引洮河彩云间

数万饥民葬千山

若问壮举今何在

古城空留坝残垣

下图:岷县古城村原引洮工程入水口

上图:1958年开始的引洮工程民工住过的窑洞

上图:在古城村鸟瞰引洮工程旧址

上图:在古城村访问参加过引洮工程的农民

当年的引洮工程以失败告终,我又想起陇中的那群孩子;他们如今也该是做父母的人了。我感慨,贫困依然在缺水地区延续,而洮河这么丰富的水资源,却没有得到充分利用。也是在这里,我萌生了绘制千里洮河图的想法。

洮河发源于青海西倾山,跨两省穿四城经九县境,最后汇入黄河。它性情温顺,常年遇旱不断,遇涝不泛。洮河两岸山川秀美,植被丰富,或为森林所覆盖,或有牧场之绵延;但在这里生活的人也难得一见洮河全貌。我计划描绘出洮河自发源地一路融水成河、穿山入林、奔流向海的地貌和人文风景。

《千里洮河图》最初的成品有一百二十米长,一九九七年开始,陆续在临洮、定西和兰州等地展出。我希望引起相关部门重视,重启引洮工程。

一个偶然机会,我认识了“引大入秦”工程的总指挥韩正卿先生,得知他正为洮河九甸峡引水工程奔走。受他的精神感召,我将原来的百米长卷压缩为约四十余米的画幅(即本卷);并印制成册,赠送了百余部给省水利厅和省政协、省人大的代表们。我的作品也引起了省委书记宋照肃先生的重视。感谢他们的奔走努力,终于促成了九甸峡引水综合利用工程获批。

耄耋之年,我的心愿已经实现。重登九甸峡山岗;但见碧波万顷,泽被陇中。余年无多,我抓紧时间,重新整理了这幅长卷。在我离开这个世界之后,愿它依然为观者所喜;并能从其中感受到我对这片山水的眷恋和祝福。

上图:2019年夏,重返九甸峡,在水库边。

2020年3月12日

陈星画选

上图:洮河岷县段:野狐峡;作者:陈星

当年陈老曾经在这里运材遇险。画面文字说明:此地原名野狐跳,后建桥故称野狐桥。上瀑布为曹家浪,下称刘家浪。洮河木材筏运经此灌浪需要两拆两编,一九五一年,这里不仅未能完成灌浪任务,且六名水手丧生。鄙人于一九五二年到此因地制宜,因陋就简,就地取材,在制度和技术上实行了大胆改革,做到了一拆一编,不只提高工效一倍,减少木材流失,且在肃反运动前四年里未发生大小伤亡事故。灌浪时见一奇观,即木材从下浪栽入河底后又像一只只佛香竖立于香炉里,旋转多时方倒于水中。今画此情此景,百感交集,故写此图以志。

上图:千里洮河图 选

上图是从画册上翻拍的图片,原作是单幅成图,连接成卷的山水长卷。

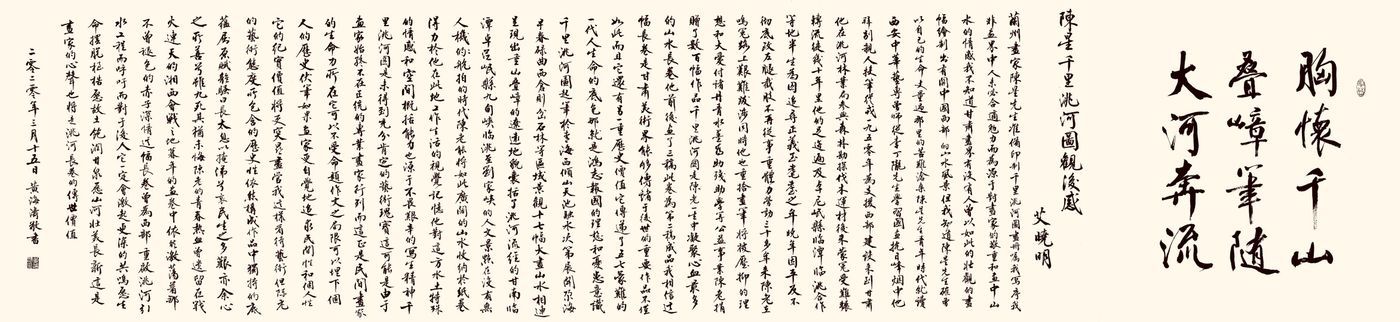

胸怀千山叠嶂 笔随大河奔流

——陈星《千里洮河图》观后感

艾晓明

上图 : 文/艾晓明,书法/黄海涛

上图:2019年夏,与陈老同行至洮河林业局大峪沟林区

兰州画家陈星先生准备印制《千里洮河图》画册,嘱我写序。我非画界中人,哪敢担当。勉力而为,源于对画家的敬重和西部山水的忆念。

我不知道甘肃画界,有没有人曾以如此的壮观的画幅,绘制出有关中国西部的山水风景;但我知道,陈星先生确曾以自己的生命丈量过那里的苦难沧桑。

陈星先生青年时代就读西安中华艺专,曾师从李丁陇先生学习国画。抗日峰烟中他投笔从戎,参加了中国远征军。1950年,为支援西部建设来到甘肃。他在洮河林业局参与森林勘探,伐木运材……后来蒙冤受难,辗转流徙。几十年里,他的足迹遍及卓尼、岷县、临潭、临洮、合作……等地。半生为囚,追寻正义至耄耋之年。晚年因平反不彻底致左腿截肢,不再从事重体力劳动。三十多年来,陈老在鸣冤路上艰难跋涉;同时,他也重拾画笔,将被压抑的理想和大爱付诸丹青水墨。为助残助学等公益事业,陈老捐赠了数百幅作品。

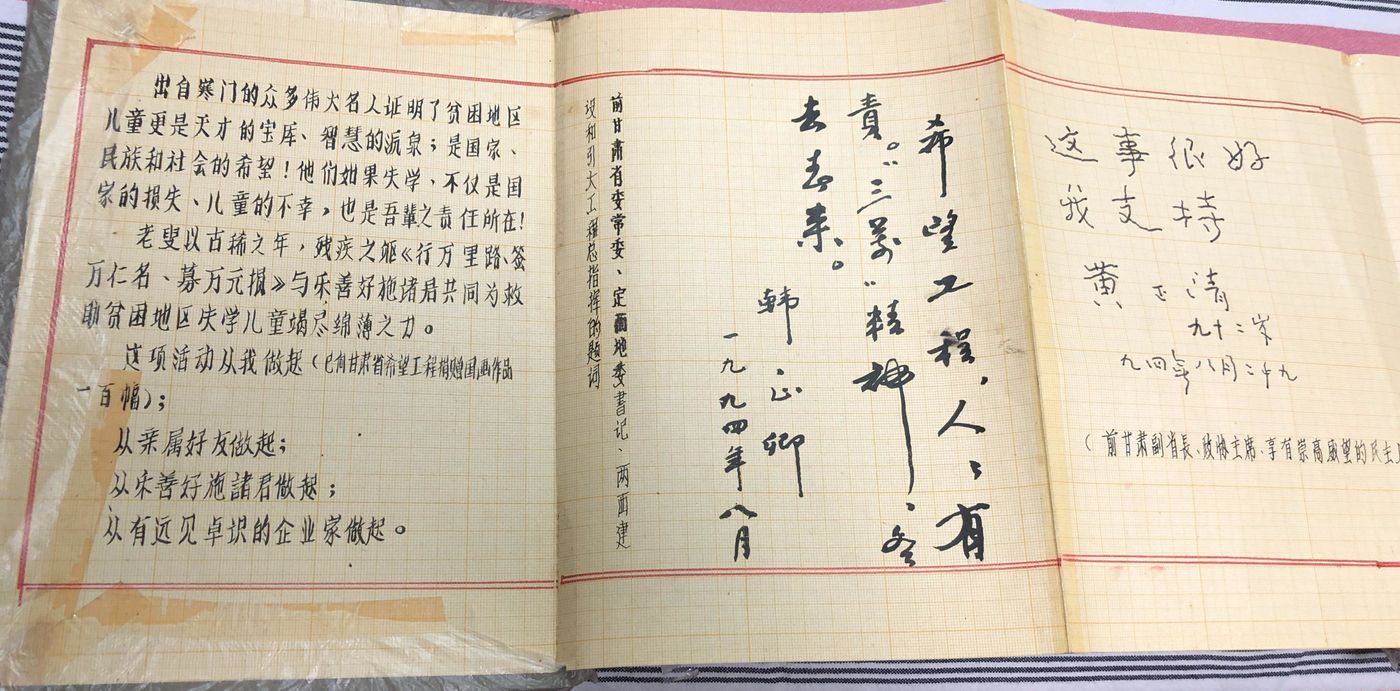

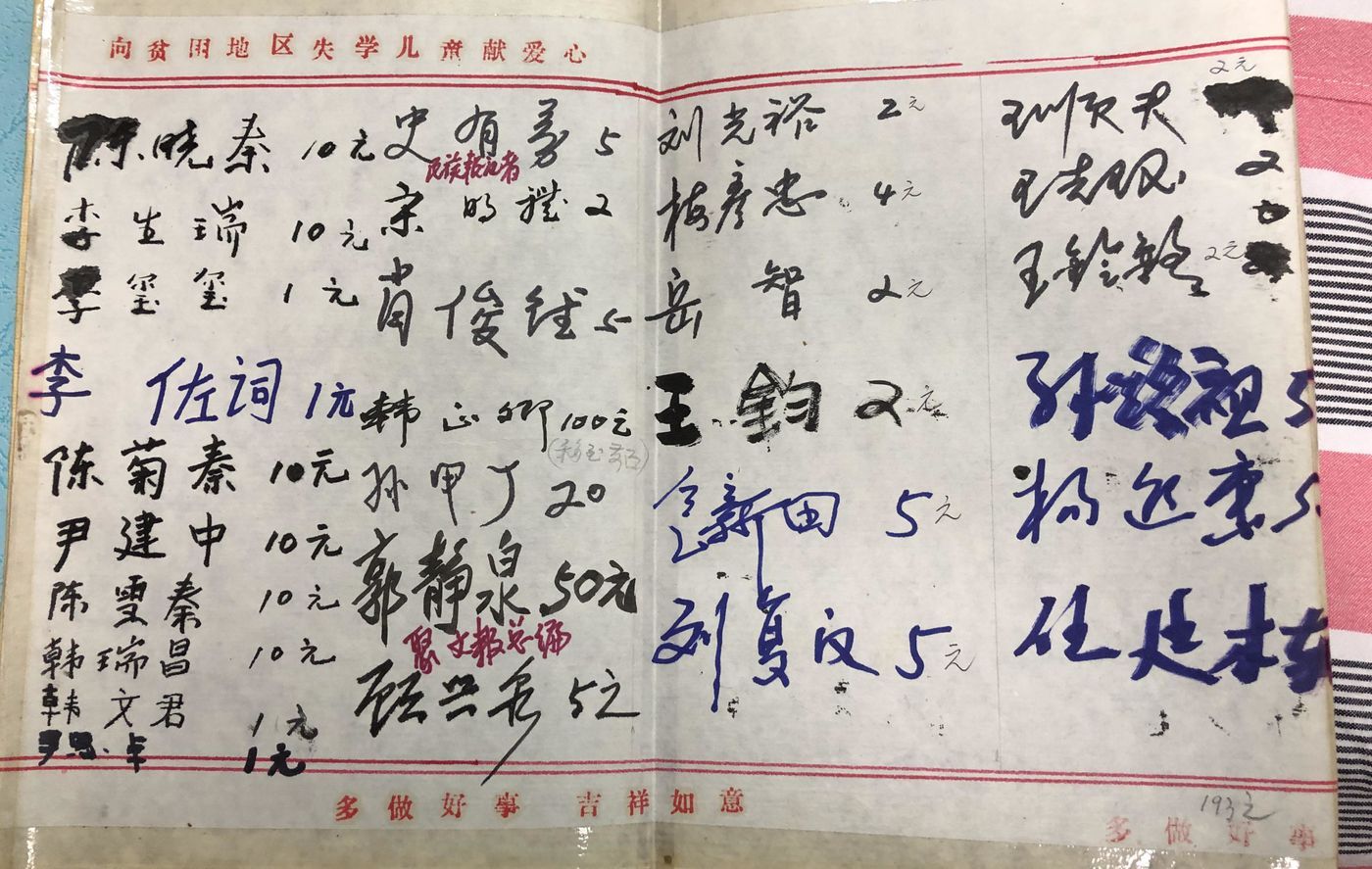

下图:陈老在古稀之年亲力亲为,发起“行万里路,签万人名,捐万元钱”的助学行动,支持定西贫困儿童上学。

《千里洮河图》是陈老一生中凝聚心血最多的山水长卷,他前后画了三稿,此卷为第二稿成品。我相信,这幅长卷是甘肃美术界能够传诸于后世的重要作品。不仅如此,而且,它还有另一重历史价值:它传递了五七蒙难的一代人生命的底色,那就是鸿志报国的理想和忧患意识。

《千里洮河图》起笔于青海西倾山天池融水,次第展开尕海早春、碌曲西仓、则岔石林……等区域景观。十七幅大画山水相连,呈现出重山叠嶂的辽远地貌,囊括了洮河流经的甘南、临潭、卓尼、岷县、九甸峡、临洮至刘家峡的人文景点。在没有无人机航拍的时代,陈老能将如此广阔的山水收纳于纸卷,得力于他在此地工作生活的视觉记忆、他对这方水土特殊的情感和空间概括能力,也源于不畏艰辛的写生精神。

《千里洮河图》是未得到充分肯定的艺术瑰宝,这可能是由于画家始终不在正统的专业画家行列。而这正是民间画家的生命力所在,它可以不受命题作文之局限,可以埋下个人的历史伏笔。如果画家更自觉地追求民间性和个人性,它的纪实价值将更突显。尽管我这样看待艺术,但陈老的艺术态度所包含的历史性,依然构成作品中独特的底蕴。屈原赋离骚曰:

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

陈老的青春热血,曾挥洒在战火连天的湘西会战之地;暮年的画卷中,依然激荡着那不曾褪色的赤子深情。这幅长卷,曾为西部重启洮河引水工程而呼吁;对于后人,它一定会激起超越实用性的共鸣:愿生命摆脱桎梏,愿故土饱润甘泉;愿山河壮美如斯——这是画家的心声,也将是洮河长卷的传世价值。

2020年3月15日

陈星:回忆《千里洮河图》的创作过程

……

那年夏季,我借了曾在岷縣看守所伙房任過組長的馬銘孝難友的吉普車;與甘肅日報一位退休記者郭靜泉先生同行,我們去了甘南,尋找洮河源頭。

車到了碌曲再沿洮河上行,前方已無車路。如此,我們便去了則岔石林。這兒是海拔三千多米高度的地帶,位於縣城南五十多公里外,奇峰異石,風景絕美。我們拍了一些照片才離開。

接著我們倆雇了兩匹馬,繼續向洮河上游進發。這一帶無橋,無船,沒有其他交通工具。我們要從河北去到河南,只有騎馬渡河。這裡要去的地方是李恰如山的天池,馬也無法登頂。我憑一對拐子夾著一條腿,步行至半山,山勢越來越陡。我停下來,郭靜泉先生一人上去拍了照,我畫了些遠山輪廓。

在色赤草原下了雨,我們也未帶雨具;只好在牧場躲雨。牧場主人很好客,請我們吃飯。鐵火爐裡燒著牛糞,擦碗也是牛糞;四周圍牆都是牛糞砌的。主人給碗裡倒了奶茶,還放了酥油要我們拌糌粑吃。靜泉一口未動,待雨停後,我們倆把帶來的乾糧都留給了他們。

回到甘南首府合作縣,靜泉從照相館回來,垂頭喪氣地說,他沒在相機裡掛上膠捲,結果,一張照片也沒有。那時沒有數碼相機,照相機都是照完一卷取出來再裝上一卷。沒辦法補救了,我只好翻看寫生本,又憑回憶勾勒出印象中的洮河上游輪廓。

秋季,我在洮河沿岸繼續走。我去了洮河中游的車巴溝,那裡有歷史的傷口,「叛亂」之初,楊景華副縣長在那裡遇難。在臨潭,我參觀了新建的西道堂。後來繪製臨潭全景時,我在左下方留出一個角落,添上了五十年代我們在此挑水倒磚的勞改磚瓦廠,那是難以磨滅的歷史記憶。

一路寫生,從春到秋三個季節,我幾乎用過各種交通工具。記得到了臨洮,我想去到城北的秦長城西起點,卻無法上去,便向老鄉求雇毛驢,這才上到山頭,看到秦長城的兩首。立於山頭最高點,可見洮河北面一城堡遺跡,當地人稱「三十墩」。據說蒙恬曾駐兵於此,與長城相望。這裡的景觀我後來都表現在「千里洮河圖」中了。

上图,我们随陈老返回岷县,在公路转弯处,正好看见一头驴出现在山头。

回想那一路登高鳥瞰風景,最艱難的是走車、馬、驢全都上不去的路。那時我只能拄拐步行,有時還得爬行在崎嶇的羊腸小徑或懸崖峭壁之上。

……

——节选自陈星自传《九死一生》(台湾秀威科技资讯股份有限公司,2019年版)

上图:2019年,94高龄的陈星先生重返大峪沟林区

附录:

从《千里洮河图》中的伏笔想到个人主义

——与陈老和群友的讨论笔记

艾晓明

我说陈老是民间画家,其实并不是说陈老的画作不在专业的水平,而是指不在美协系统内拿工资。陈老有过专业的美术学习功底,承教于长卷大师李丁陇先生。如果不是几十年的冤案,他必会有更多的画作传世。

陈老在上个世纪五十年代以来,经历了包括文革在内的所有政治运动。他曾被关押在十五个不同的看守所和监狱里,见证了底层社会许多艰难困苦。我一直希望陈老能够画出这些经历,哪怕是为自己的传记做插图也好。但是老人家不愿意画这些,他宁肯描绘一个理想的世界。所以在他的大幅国画里,有若干类似“幸福花儿开在春风里”这样的比较“主旋律”的作品。

我认识的一位年轻的国画老师说:中国画就是一套吉祥话;这给我印象很深。我感觉,像西方小说家普鲁斯特那种精致入微的写实精神,一直是中国当代艺术所缺乏的。以陈老的体验和特长,如果能将自己所经历的古拉格群岛绘制出来,这是多么难得的填补空白之作。

在《千里洮河图》中,这种平民视角是存在的。如在临潭的那部分画面,画家突出了西道堂的景观,而在左侧下方,也为当年自己和难友惨遭折磨的临潭砖瓦场留影(见下图,局部)。这,也就是我在观后感中所说的个人历史的“伏笔”。

上图:岷县(局部)大跃进、大炼钢铁时期的炼铁炉。

当然,陈老用文字详细描述过他的经历(见个人传记《九死一生》),因此也不算遗憾。这些画作和他的传记对照起来看,可以互相印证。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰“,这是陈老一生的心结;“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。”这也是那一代知识分子对国家民族的体认和生命信念。

我在读一些前辈传记时想到一个问题,就是五七年前后挨整的那一代知识分子,很多人曾经把国家与民族当做一个主体。他们之所以向往共产主义,被未来的理想社会所吸引,和这一信仰有关系。所以在老舍那里有这样的感叹:我爱咱们的国啊,可是谁爱我呢?在右派改正后有一个娘打孩子的流行表达。把国家和个人的关系比喻成这种血亲关系,可以说是斯德哥尔摩综合症的中国症状。

我觉得,在中国现代化的过程中,一个缺憾是个人主义理念的缺位。这或许是因为上个世纪三四十年代国家处于战乱,文化教育不普及。年轻人没有机会受到西方意义上的个人主义的教育(不是指自私自利),即没有树立起这样的观念:每个人都是独立的个体,有关个体的尊严和权利需要得到尊重。个人财产、个人利益、个人表达,都受到法律保护。个人有责任参与社会生活,并对公权力做出限制。

这个过程在西方是现代化、建立法治国家的过程。但是在中国,这个过程在五四开始时还有一点,很快就中断了。因为战乱频仍,国家需要军人。国家主义、民族主义都可以用来做动员。知识青年没有形成个人主义的世界观,就被国家的需求所召唤。而共产主义的理想这些,和中国古代的世界大同、朴素的民主主义、修身齐家治国平天下的道德规训,又很容易融合在一起的。

而极权意识形态是反个人的,它崇尚集体主义、宣扬阶级(集体的代名词)仇恨。国家民族大义以及世界大同这样的理想容易被利用,更不用说还加上血腥屠杀的暴力手段。例如延安整风就是反个人的(完全不管个人经历的历史和现状),不允许个人有自己的思想、独立见解以及个性(王实味被杀、肖军受批判……例子很多)。所有这些人被冠之以反国家反民族反社会反……(被反对的都是集体名词)。

这种个人主义(我意思是尊重个人,尊重每一个人的权利,承认人都是个人的存在——不从属于任何集体,不因为集体有价值个人才有价值)在追求进步的一代青年中,是被剥夺的思想领域;它带来个人信仰的空白或者先天缺陷。现代意义上的个人主义在中国没有普及:如个人的价值就是天赋人权,无须论证。个人之间的利益冲突、个人与国家的关系,可以通过民主的方式来解决(从一人一选票到法制宪政等)。

回过头来再说个人传记,我的想法也许和有的作者相反。它的价值是在于个人,而不是集体和国家。一本传记,不因为它写出的故事与国家领导人的遭遇相同而有价值,不因为名人作序而重要,也不因为它真的能代表无数人的心声(如果我们这么说,那仅仅是大而化之的一个概括、一个出发点而已;它不应该是结论,因为事实并不真的如此)。每一个人的心声都是独特的,都和别人不一样,也未必可以被代表。这是个人的深度和重要性。

一个人越是深入地描写了个人的经历和内心世界,这个书写就越重要。因为它是对人性经验的挖掘,是对人之多样性和复杂性的描述,是对自己个人与众不同的生命经历的尊重。如果我们承认每一个人都不一样,而他们的心声都无可替代、无比重要,那么我们就可以写出不同的故事,而不是千篇一律的故事。我们因此也可以读到很多人生命的不同侧面,学会尊重每一个人,提升对生命的认识。每一个人都是如此重要,不仅不可以被虐待;而且,需要保证有属于个人的、完整和自由的创作天地。

2019年11月2日随笔,2020年3月17日补记