病毒算法,全民基本收入,与可编程的世界观

离线的社交网络与流行病的传播

Dominic Tarr住在新西兰的一条帆船上。他习惯写JavaScript,在npm上贡献了四百多个包,包括常用的browserify。

帆船上的生活有个缺点,就是网络信号差,社交网络也不好用。所以14年的时候,他开始设计一个协议,让自己和朋友们在没有互联网的情况下也能保持联络。

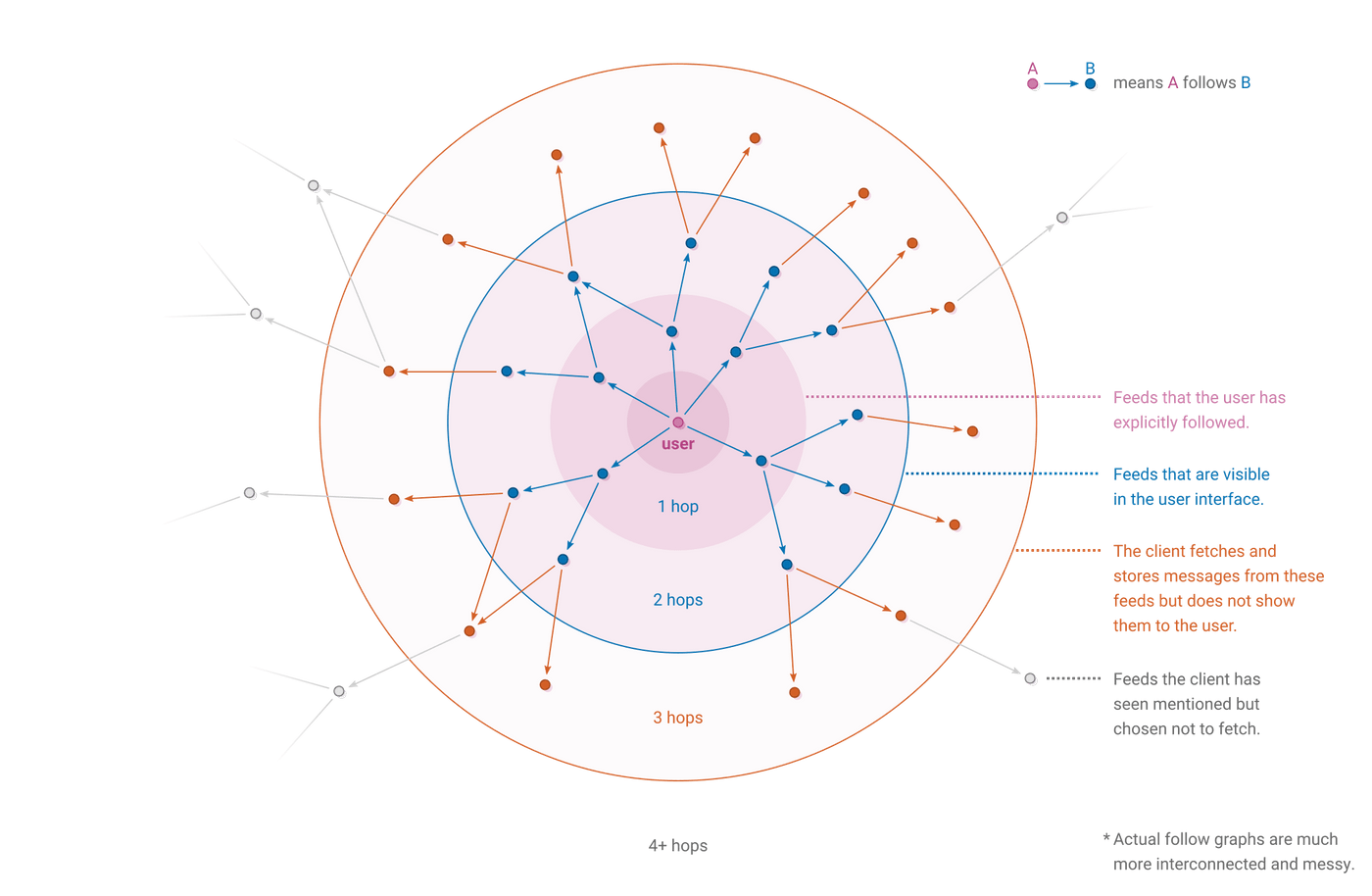

这个协议起名叫Secure Scuttlebutt,简称SSB。Scuttlebutt是水手们的俚语,原意指水桶,后来引申为流言,因为SSB的核心正是一种流言算法。这个算法的大致思路是,每个人平时只在本地电脑发布自己的文章,而在与朋友“相遇”的时候,相互建立连接、同步彼此以及彼此的朋友的文章。

流言算法还有个名字,叫流行病算法,因为这种信息扩散方式与病毒的传播一样。

就像眼下正在失控的新冠疫情,“人传人”的机制虽然简单有限,但是乘以人数之后会有巨大的威力,变得极为高效。同时,因为社会关系的小世界网络特征(比如著名的六度分隔理论),人们只要能够看到彼此的朋友,顺藤摸瓜几次,就能串起网络中大部分的人。

SSB中的“相遇”可以有很多不同的方式,包括本地网络、蓝牙直连,甚至是U盘、CD等物理介质,不受互联网基建的限制。与所有其他基于友邻的分布式网络一样,新加入的用户很难开始探索,所以SSB中还设计一了种名为Pub的节点,既是一个互关的超级用户,也是一个公共空间。像真实世界的酒吧一样,人们可以在Pub中相互结识,在离开后相互关注。

相比http组成的互联网,SSB更像是“离线社交”,不依赖物理或者虚拟的“线”。设想一下,一个互联网运营商、云服务及各大平台纷纷倒塌的世界里,SSB会是少数可用的几种协议。如果这个设想过于科幻,那么再设想一下,也许我们从未有过“互联网”。

“互联网”是“全球互联网”的简称。“全球”有多“互联”,是一个不断缩小的指标。即使曾经互联过,我们所知的互联网也早已开始凋亡。Facebook与Twitter不断加紧审核,美国刚提案让政府破解商业公司的加密,中国刚建立自己的域名根服务器,俄国则立法支持“主权网络”并测试了与世界断开,今年也已经是朝鲜光明网20年。

人们在未来也许不会相互隔离,但也早已不再畅通无阻。最近的疫情中,全球化正在戏剧性地落幕,从今往后必将更是如此。

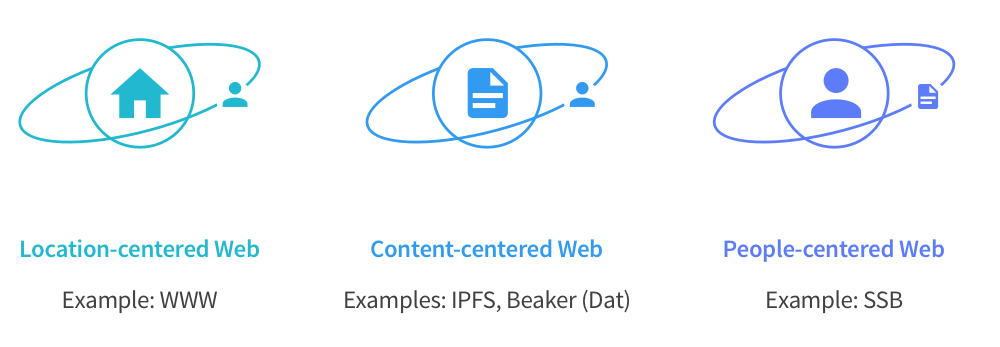

这样的背景,也许能够衬托出SSB这样项目的重要之处,并解释为什么六年来,SSB已经自发成为一个繁荣生态,变成了改进互联网的方向之一,与IPFS、Dat、Solid等项目一样,穿梭于极客们手中、技术论坛上、甚至加密货币媒体里。

受限于设计和资本,SSB很难像其他社交网络一样用户友好,也很难在愿意通过隐私换取便利的网民中传开。 但SSB的设计非常适合基础设施缺失的地方,而现在有一半人类尚未接入互联网。此前,就曾有志愿者将SSB带入非洲的偏远部落,让当地人能够互通信息。

再乐观的人也会同意,SSB这样的草根项目,很难和Facebook、SpaceX、软银等巨头抢占互联网处女地。不过类似的项目和思想并不限于SSB,同时技术变革的历史也提醒我们,不该忽视分散而反脆弱的自发力量。太阳能发电、3D打印等技术,因为更低的启动成本、更高的自给自足和更少的中心依赖,已经在非洲等地快速普及开。

通讯网络也是如此,不管是物理层的无线网状网络,还是软件层的通讯协议。这些不同的技术和思想拥有类似的优势、指向类似的社会组织结构,也许能够在权力富集之前,为剩下一半人类锁定一个更好的起点。

人类中心与网络主权

SSB的创新之一,是数据存储的权责界定。在一个分布式网络中,用户需要保存自己的数据,以便他人调用;同时也需要保存他人的数据,以便数据主人不在线的时候能够读取。

保存他人的数据牵扯一系列问题,比如电脑病毒或者违法内容。所以,保存数据是一种信任:信任我的朋友和朋友的朋友,相信他们的创作值得保存。

这种信任关系,其实是一种通用的验证机制:以人际关系为中心,通过关系网络来量化信任。而这种验证机制,正是PGP加密算法在三十多年前实现的“信任网络”。

PGP中信任网络的思路,或者说世界观,离不开它产生的时代背景。八十年代冷战期间,全人类处于核战的威胁下。越来越多民众意识到,更值得信任的是跨越国界的手足,而不是坐拥权力的中心。

当时Philip Zimmermann兼职程序员和军事政策研究员,是数百万为和平游行示威的美国人之一,与卡尔·萨根等人一同因公民抗命被捕。他意识到各个国家的民间组织,都需要能够信任和保密的交流工具,所以设计了PGP为电子邮件进行加密和验证。

但随着互联网2.0的中心化,流行起来的验证模式不是信任网络,而是更易用、也更符合中心化权力结构的“证书颁发机构”。比如,通过https访问网站时,浏览器会向证书颁发机构发起请求,确认网站的身份;地址栏旁边的小锁背后,藏着的就是机构颁发的证书。

而在类PGP的信任网络中,并不存在中心化的颁发机构:与SSB类似,我信任的是认识的、有血有肉的人,而不是遥远的、面目不清的权威。面对一个陌生的信息源,我不是去向某个机构求证,而是去看看信任这个信息源的人们,与我信任的人们,之间隔了几层关系。

这种通过“共同认识的朋友”来建立信任的方式,直觉上也更加符合我们的认知,同时也更加稳健、普适,适合在实名社交中与陌生的人建立信任。所以即使是中心化的Facebook、LinkedIn和微信,在用户与陌生人相遇时,同样会显示共同认识的人,来协助用户建立信任。

冷战过后三十年的今天,全球化逆流与世界多极化的离心力,也许能够成为重构验证模式和公钥基建的动力。

这是因为,在各国剑拔弩张的时候,不信任中心的不仅有民众,还有其他政府。所以许多国家才需要建立自己的域名根服务器,保证自己的“网络主权”,让互联网在与美国断开之后还能正常运作。国际关系是实实在在的无政府结构,也必定会像无政府主义思潮一样,反对全球中心化的认证体系。

在“网络主权”这个议题进入更多人视野的时候,许多兼容信任网络与物理世界主权结构的构想也开始逐渐成型。在信任网络中,单个节点不再重要,也不用担心被任何机构控制;同时,任何一个节点也可以成为中心,受到其他节点的主动信赖。

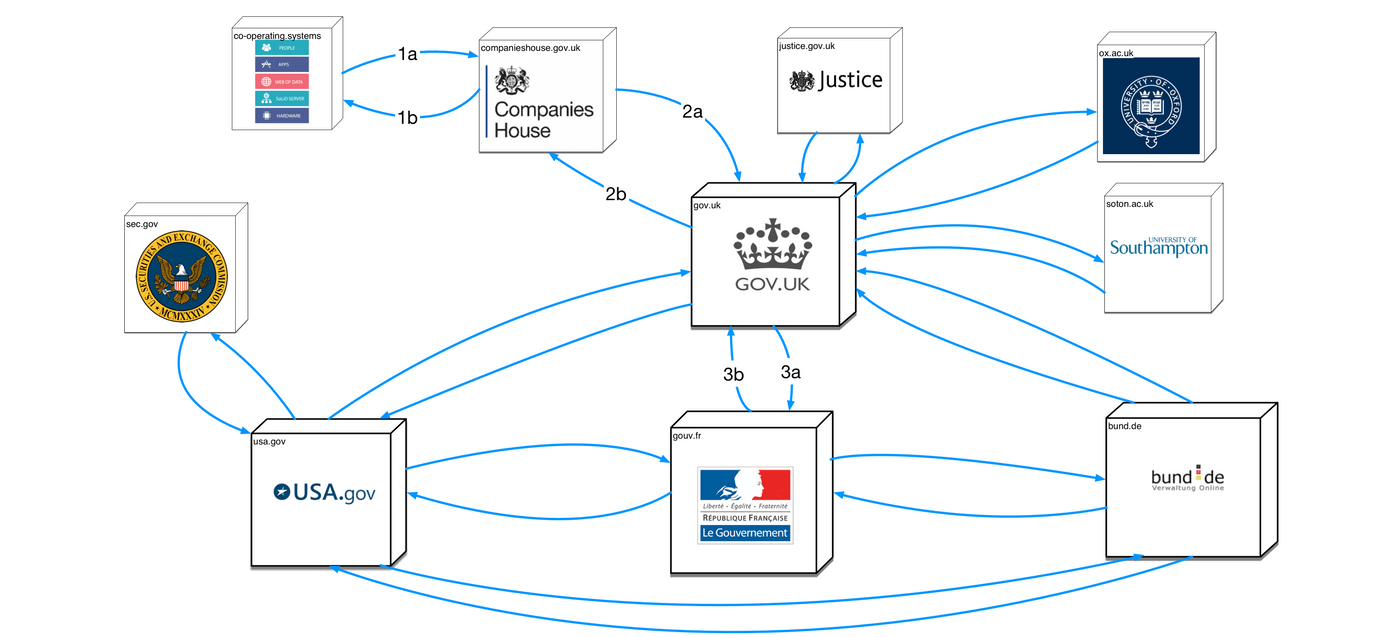

比如在一个称为Institutional Web的构想中,公立机构可以相互认证、并认证可靠的私立机构,而用户可以自由选择是否将信任委托给这些机构。这一方面提供了符合物理世界主权结构的“默认选项”,同时也给个人的信任选择留出了自由空间。

不过,让主权结构采用去中心化的信任机制,大约只是草根理想主义者们的一厢情愿:毕竟手握权力的中心,不会有动力维持权力的平衡。

但同样的构想与原则,仍然可以应用到民间组织中,实验新的社会组织形态与权力结构,为未来的政府进行铺垫与准备。

匿名的货币,实名的信任

生产全球化的几十年,暴露了跨国资本从收入不平等到环境破坏等一系列问题,也带来了全球化逆流与民族主义。另一方面,这几十年间知识流动极大增加,最后带来了生产资料的小型化与边际成本的平坦化。许多人认为,未来快速涌现的会是超越国家的共同体,让生产与交易关系更近似于中世界的城邦结构。

电子货币无疑是重塑生产与交易关系的重要部分,毕竟持有同一个货币是利益绑定最直接的方式。在历史上的城邦时期,城邦们常常各自发行货币,维持经济和文化的多元与繁荣。随着美元体系的衰弱,不同形式的电子货币会有更多的存活空间。

在电子货币兴起以前,譬如公社这样的生产共同体,也常常采用工分、时间银行等其他货币形式。然而,生产共同体对货币的需求,正好暴露了基于区块链公链的主流电子货币的不足。

区块链有时被认为能够带来“去信任化革命”,因为它构建了不再需要人们相互信任的系统。不过这种说法多少有些误导,因为信任的链条最终都会有所指向:在算力证明(PoW)中,这是算力;在权益证明(PoS)中,这是权益。

区块链也不一定是去中心化的:集中起算力或者权益不太容易,但本质上却没有什么机制阻止。对于算力证明,富集矿池可以掌握网络;对于权益证明,富集货币则可以让有钱人说了算。

真实世界的共同体,并不需要将信任代理至数字,需要的是人与人之间的信任本身。数万年的演化历程里,人类生活在150人以内的小团体中。其必然的结果是,我们的认知结构将信任指向具体的人,在私人生活中如此,在公共事务中也是如此。

独裁体制中,对独裁者的信任是体制的基础;直接民主中,选举制度信任每一个公民,再由每一个公民将信任委于候选人;而整合了直接民主与代议制民主的“流动民主制”,即便绕开了一人一票的弊端,仍然是基于对每一个人价值的信任。

比特币的原初精神,是实现交易匿名、全球通行、不受控制的电子货币,或者说一种电子黄金。这种精神,与疫情之下各个政治经济系统的反应形成了强烈的反差:面对经济萧条的危险,各国中央银行不顾通胀的可能,迅速开始向市场注入资金。

无论这样的金融手段利弊如何,一个自由货币支撑的系统并没有这样的选择。真实世界的政治经济系统,往往依赖“人治”保证灵活性,同时演化出了配套的监管与问责制度,让监管与问责的对象始终是人。

人类组织的走向最终需要人来决定,这是必然。从比特币和其他公链短短几年的历史中可以看到,网络与软件的演变方向实际上是由矿工们共同决定的。但逐渐涌现的政治博弈非但没有变得更加民主,反而深深藏在了数字、矿机与交易所的背后。

虚拟的信任网络,真实的共同体

有一个被疫情带动的经济话题,是“全民基本收入”的概念。

在全民基本收入的设想中,公链上虚拟账号与真实身份的割裂更加明显:矿工节点与钱包均是开放注册的,意味着任何人都可以注册任何多次,那从何定义“全民”的边界?

这并不是一个容易解决的问题,因为在开放的虚拟世界里,“虚拟的共同体”边界反而更难定义。

全民基本收入是一个生产共同体再分配中的典型问题,依赖参与者之间的信任。实现基本收入的系统,尽管不一定需要一个中心来查验身份,但仍然需要某种“类实名”的机制,防止恶意用户和恶意行为。换句话说,这是个隐私较低、信任较高的系统,也符合我们对“基本收入”社会的直觉想象。

这种人与人之间的去中心化信任,正是类PGP信任网络已经解决了的问题。发源于法国的OpenUDC与Duniter项目,便基于类PGP的信任网络设计了电子货币,构建了边界明确的生产共同体,并且实现了一种形式的基本收入。

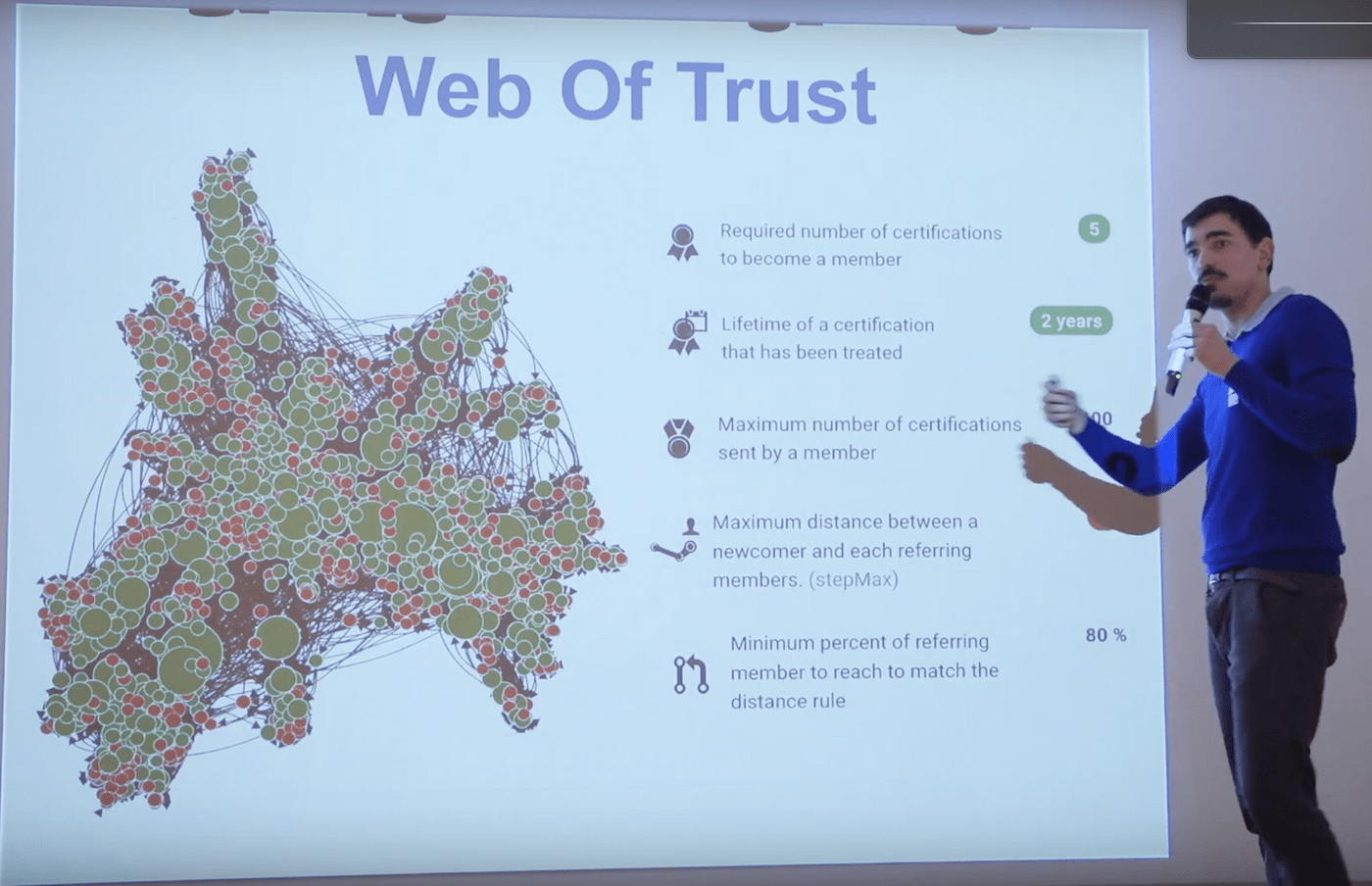

当一个新的用户加入这个网络时,需要先获得其他老用户的认证。要求的认证数量可以由系统调整:网络较小、对信任需求很高时,可以要求加入者获得所有用户的认证;而网络较大、信任分散时,可以只获得一部分用户的认证。

相比比特币,Duniter的用户之间已经建立了信任关系,矿工之间也不再需要竞争算力来维护账本。完整节点可以通过Raspberry Pi等小机器运行,大大节省了电力、降低了门槛。

因为信任链条需要直接指向真人,网络就受到了地理空间的限制。这适合本地的生产共同体,而不适合形成全球货币。一个本地性很强的货币系统,能够真正接入生产,避免成为投资和投机的对象,但同时也会体现出本地性的缺点。

理想情况下,全球化逆流带来的,是信息全球化,与生产本地化:一方面保持人类共同知识的增长,另一方面降低运输成本、环境污染和收入差异。然而,电子货币的两面性让它夹在了信息与生产之间。

作为软件和信息,Duniter可以延伸到世界的任何一个角落;而作为一种基于生产和信任的货币,却需要黏着于地理位置。所以,Duniter目前只在法国繁荣发展,几乎所有相关资料与讨论都以法语进行,在其他语言中并没有多少资料与参与者,阻碍了它进一步的扩散。

不过,这也许是所有新理论与社会实验的必经之路。OpenUDC与Duniter基本收入机制背后的理论,是法国数学家Stéphane Laborde提出的Relative Theory of Money (RTM)。受到托马斯·潘恩等人的启发,Laborde给出了每个人具有同等价值的前提下,在时空上公平分配货币和控制通胀的数学模型。

RTM在法语世界里甚至有给孩子们解释用的游戏,却与这两个项目一样,在法语世界以外鲜为人知。不过在全民基本收入被越来越多人讨论的时候,RTM也开始进入英文和中文世界,获得更广泛的读者。

本地化的货币,全球化的公社

在习惯国家法定货币的社会中,社区自发货币也许听起来有点匪夷所思。不过现代国家以前,许多地方使用的货币都是自发开始的。在法币系统失灵时,常常也会出现社区货币,比如民国时期的县票、乡票和中共发行的货币,或者北美大萧条时期的社会信用运动。

西班牙的加泰罗尼亚整合合作社(CIC),便是近几年社区自发货币的一个例子,甚至还实现了社员的基本收入。

加泰罗尼亚向来有着独立自主的叛逆基因,西班牙也不缺合作社的实验,比如在社会学中被广泛研究的蒙德拉贡公司(Mondragon Corporation)。CIC的目的很明确:让人们在衣食住行等生产生活各方面直接相互帮助,尽可能降低对于政治和金融中心的依赖。

它的形态很新颖:直接连接起从事生产的合作社和自由职业者们,同时为当地居民提供法律、经济和管理方面的服务。在有了一定的盈利能力后,CIC也成功实现了社员的基本收入。而与此同时,CIC在法律层面上并不存在,脱离于西班牙的法律体系。

CIC在内部采用一个叫做eco的货币,基于称为LETS的一种类时间银行货币系统。LETS设计于八十年代,与很多社区货币一样,为交换劳动力而设计,但难以像法币或者公链电子货币一样成为资本,也难以成为跨地域通行的货币。

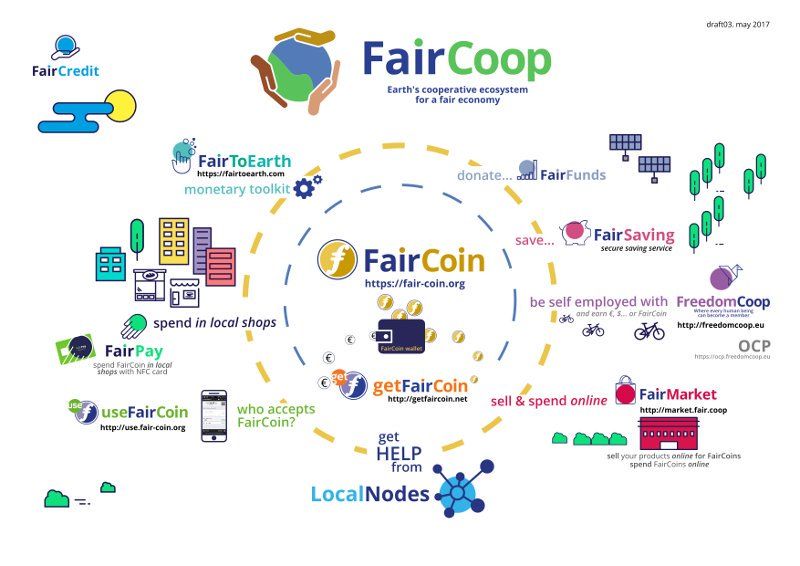

而从14年起,CIC创始团队的一部分人发起了FairCoop项目,开始尝试将CIC的经验全球化。FairCoop意图连接全球合作社,并像这几年的许多项目一样,发行了基于区块链的电子货币,起名FairCoin,为了“向外汇市场注入合作社的基因”。

某种意义上,FairCoin算是一种许可链,只不过这种“许可”不是中心化的,而是基于合作社之间的信任网络。与OpenUDC或者Duniter不同,FairCoin通过信任网络来验证管理员,一种类似矿工的角色,但并不验证普通使用者。

这同样把人的政治归还给了人,让矿工之间相互信任而不需要算力证明,同时还使得FairCoin能够在更广阔的市场中交易。

全球化退潮时涌现的生产共同体中,必定有不少会是合作社形态。这种让全球合作社之间互通有无、又能兼容资本逻辑的政治经济结构,如果能够成功,必将是革命性的。

可编程的媒介,可塑造的世界观

也许社会信息媒体正在带来的社会和政治变革,不亚于法国大革命和随后的第一波民主化浪潮。比起法国大革命,更是多了通过产品和技术实践想法的机会,让不同的假设和理论可以快速验证和迭代,投入大规模的实验。

不管“技术”是不是中立的,它们的创造者和使用者一定不是。“技术”只是人类逻辑的自动化,站在巨大社会变革的路口,技术的可能性或者说不确定性,和人类一样,涵盖了广阔的意识形态光谱。

经济光谱上,比特币的许多支持者们,极端看重自由,处在光谱极右;Duniter、CIC与FairCoop的参与者们,比如从银行骗走大量贷款、分给反资本组织的Enric Duran,极端看重平等,处在光谱的极左。而在政治光谱上,既有赛博朋克,也有信息集权,前者一般徜徉于开源的代码中,后者也许端坐在体制的围墙内。

特定的世界观创造了特定的实验,成功的实验又再次将这种世界观传播开来。但在各种世界观竞争的过程中,作为载体的我们,有所知,有所不知。

不知的那部分,有时更加重要。潜意识与意识,直觉与分析,隐微与显白,系统1与系统2,这些二元划分中,看不见的那个,往往都是决定性的潜流。

信息传播中的媒介与内容,也是如此。“媒介即信息”,是因为信息的内容仅仅是敲开我们大脑的诱饵,而真正改变我们的,是信息的媒介。

从社交网络、身份认证、网页加密再到合作社的货币,背后的信息系统都是一种可被编程的媒介。不仅能被编程,这种裹挟我们的社会信息媒介,还可以通过社会关系形塑我们的情绪、决策、想象与世界观,将它的逻辑渗入现实,与我们一同决定人类社会的未来。

但与此同时,可编程的媒介也被我们创造和形塑,进而让我们定义自己。所以可编程的媒介,是我们世界观的累积与映照。

八十年代的政治动荡与零八年左右的经济震荡,都让不同的社会信息媒介有了发展的机会。在未来,货币、生产、贸易、文化与政治的快速演变中,无疑又会有机会,让动荡中的人们选择如何共同生活。

全球化结束,但数字化会继续。为了让我们的行为称得上“选择”,我们必定需要了解串起彼此的社会信息媒介。

已故的小说家大卫.福斯特.华莱士,曾经讲过一个故事:一条老鱼遇到几条小鱼,向小鱼们问好,问起今天水温如何;小鱼们一脸困惑,问,什么是水?

身处信息网络中的我们,不仅需要知道水温如何,还需要知道水温的机制。因为我们的选择,将会继续影响未来的水温。