我們與喪屍的距離

最近正在重溫喬治·羅梅羅的活死人系列,為了讓自己對末日臨近的世界百態有多一些的心理準備。啟示錄般的末世通常都伴隨著某種宗教狂熱,就好像《霧地異煞》(The Mist)裡的那種橋段一樣,而宗教狂熱和政治狂熱從來就彼此糾纏密不可分。末世的時空未必真的就是全世界的末日,只要人們堅信這是生死攸關的最後時刻,宗教和政治的狂熱隨時都可以帶我們體驗末世。活死人系列在這方面可謂提供了多種末日下生存的想像。

喪屍作為一種怪物類別

早期的喪屍不管是以單個還是一群的形式出現,都是一種外部力量操控下的產物——無論這個操控者是邪惡的巫師還是瘋狂的科學家,操控的方法是下毒、下咒還是科學實驗——他們因他人的意志而存在,他們的存在也只是為遵循他人的意志。與其說恐怖的是被控制的喪屍,不如說是施用法術將人奴役的幕後黑手。因此,早期喪屍一直是一種面目較為模糊的存在,沒有其特定的身份,相比之下吸血鬼和狼人都要形象鮮明得多,也膾炙人口得多。

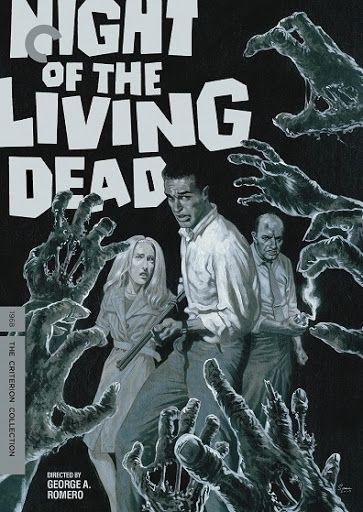

這一局面在1968年出現里程碑式的轉折,喬治·羅梅羅(George A. Romero)導演的低成本黑白電影《活死人之夜》(Night of the Living Dead)為喪屍這個形象全面奠定了屬於自己的特質。《活死人之夜》中的喪屍保留了早期喪屍空洞而遲緩的特徵,但在成因上不再有巫術的影子,轉變為生化科技相關的變異而導致的屍體復活,在外型上則比早期喪屍更突出死亡和腐爛的氣息。早期的喪屍只是被控制的人,所以外型上仍然保有較多活人的特質,只是從臉色、眼神、肢體動作上可以看出其「殭」的一面,他們只是在象徵意義上成為「活死人」。羅梅羅的喪屍則是切實地死過一回的,因而是實際意義上的「活死人」——既非死亦非生,即是死亦是生——這更進一步模糊了生與死的界線。他們帶著濃厚死亡氣息的身體卻分明在活動,本能地想要吞食活人,被他們咬傷還會感染致命病毒,最終死而復生變成他們的一員。

「喪屍教父」羅梅羅的喪屍電影還有另一個重要意義,就是對當時美國社會的現實進行了激烈的批判,他的喪屍片是政治性的。六十年代的美國,同時經歷著內憂外患,外有美蘇冷戰、越南戰爭,內有反戰示威、民權運動和女權運動。一切舊有的原則似乎都受到動搖,就連中產階級最信賴最重視的家庭價值也岌岌可危,這些都被反映在《活死人之夜》之中。

活死人之夜與社會現實

影片開頭沒多久,女主角芭芭拉(Barbra)就和哥哥在父親的墳墓前遭到了一個喪屍的攻擊,眼睜睜看著哥哥倒下生死不明。芭芭拉逃亡中遇見了黑人男主角賓(Ben),兩人進入一間小屋,發現地下室裡還藏著其他幸存者,其中有一家三口——父親哈里(Harry)、母親海倫(Helen)和他們被喪屍咬傷的女兒嘉倫(Karen),以及一對年輕情侶湯(Tom)和祖迪(Judy)。一群陌生人聚於一處,在脆弱的防禦之下,共同抵抗未知而恐怖的襲擊。這也是首次在喪屍電影中出現「求生空間」的經典橋段。

客廳中迴盪著的電台廣播,勾起人們對越戰時期軍方廣播的回憶。之後軍方與民間武裝力量合作滅殺喪屍,以及直升機出動的鏡頭也似足越戰時電視播放的畫面。對60年代末的一些美國觀眾來說,那些喪屍可能就像越戰中的敵人——越南人。他們是神秘未知的他者,彷彿有一種喪心病狂、誓要將你治死、至少也要與你同歸於盡的決絕。可是人與喪屍的關係並不是固定不變的,當手持槍械的鄉民以屠殺獲取快感,槍口下的喪屍反而顯得手無寸鐵有點無辜,正與邪的界線就模糊了。這種人類與喪屍、正義與邪惡之間的模糊甚至換位,在羅梅羅之後執導的《生人勿近》(Dawn of the Dead 1978)、《喪屍出籠》(Day of the Dead 1985)、《活死人地帶》(Land of the Dead 2005)、《活屍日記》(Dairy of the Dead 2007)以及他擔任編劇的《活死人之夜》改編作品中,都以不同的形式展現出來。我們原本以為威脅來自他者的邪惡,但原來邪惡不只存在於他者,我們可以比他者變得更邪惡。

喪屍的身份也沒有那麼簡單,通過電台廣播,人們得知一個金星探測器(對應現實中1962年美國發射的水手二號金星探測器)意外墜毀在某地,造成輻射污染。與此同時出現的死人復活並四處吞食活人的現象,很可能就是輻射造成的突變。原來恐怖的敵人也是我們自己造成的,這不免令人繼續聯想到軍備升級、太空競賽,以及由此引發的核災難和生化災難。當然也不難聯想到當下的新冷戰格局和傳染病爆發。當權者的決策後果,往往是由平民來承擔,而當權者憑藉其權力與資源,可以輕易推卸掉自身的責任,更把風險轉嫁給個人和弱勢的群體。風險的失控,風險對邊界的無視,以及個人面對風險的脆弱性,這些彷彿都是烏里希·貝克(Ulrich Beck)的風險社會之寫照。

求生空間內的危機

但是每當我們只看向外在的危機,羅梅羅就將我們的眼光拉回內在。這個「求生空間」裡的眾人,就彷彿是當時美國社會衝突的縮影,有白人黑人、男人女人,有社會主流的中產階級核心家庭,有婚姻制度外的情侶和單身者。在電影中我們主要看到的並不是他們如何與喪屍搏鬥,而是他們內部的關係與張力。

哈里作為一家之主,在這個「求生空間」中也力圖成為主宰。他與黑人男主角賓在求生策略上產生了分歧——他主張死守地下室,賓主張向外尋找最近的避難所——這種分歧進而激化為權鬥。當哈里與賓爭吵完,忿忿地回到地下室對妻子海倫發牢騷,「等著瞧吧!等他們來求我放他們進來(地下室),就知道我才是對的!」海倫則一語道破:「證明自己才是對的,別人都是錯的,這對你來說才是最重要的吧。」人們對於典型的中產階級家庭的幻想是相當意識形態化的:一家三口或者一家四口,獨立的房子,和睦溫馨相親相愛的家庭關係,工作和家庭角色分工明確的陽剛父親和陰柔母親⋯⋯影片卻呈現出這溫馨幻想在現實衝擊下的醜陋真相,揭穿家庭關係的父權本質——哪怕外面喪屍肆虐,奪取「家」的主導地位永遠是父權的第一要務。

可以說,羅梅羅的喪屍片就是將這些人們日常深信並且依賴的社會規範置於喪屍來襲的末日空間,然後讓我們看見這些代表強大、美好和正當的符號,如何顯現出無能、猙獰和暴力,如何比外部世界崩壞得更快,如何只將人們引向毀滅的窮途末路。扮演好父權眼中的乖巧柔弱女孩,並不會令你逃出生天,家庭成員的關係也不再意味著親情——芭芭拉的柔弱膽怯和對親情的盲信使她葬身喪屍之腹。明天也不一定會更好——年輕情侶仍嚮往著未來,但在出逃過程中不幸引火燒身、命喪火海。理性勝不過權力與仇恨——賓逃回小屋卻發現哈里將他鎖在門外,想要獨攬一屋之大權。家不再是溫情的港灣,而是吃人的恐怖之地——哈里在地下室被異變成喪屍的女兒吞食,妻子也難逃厄運,被女兒用鐵鏟活活鏟死。孩子,家庭重點保護的對象,令家庭和現有社會規範得以延續的「未來之希望」,卻是親手拆毀這個社會結構的恐怖力量本身。

我們、他者與喪屍

最終賓獨自撐到了第二天。他聽見屋外的槍聲和狗吠聲便出外查看,卻被白人民兵直接一槍擊中頭部斃命。這一幕強烈呼應了電影上映幾個月前民權運動領袖馬丁·路德·金被刺殺身亡的一幕。

賓的屍體最終被和喪屍的殘骸堆在一起焚燒。彷彿新聞片段的定格畫面剪接中,民兵們神情麻木地舉起手中的鐵鉤,插入賓的屍體並將其拖走,似乎又與之前喪屍的麻木神情以及拖走屍體的畫面遙相呼應。這令人絕望窒息的結局用一連串的畫面訴說著,我們與喪屍的距離並不遙遠。這界線的模糊不僅在於死後同樣的廢棄皮囊,也在於我們隨時都可以被更強勢的群體視為他者,更在於我們體內有著同樣的暴力與兇殘。只不過,我們恐怖的這一面被文明社會的說辭包裝了起來,成為了日常的一部份,由慣習與制度替代我們去行使這暴力,末日的來臨,人類的責任不亞於喪屍。喪屍更像是國家間的競爭與貪婪種下的果,我們則看似文明理性的人類,過著表面光明美好的生活。這脆弱的分界在末日來襲、制度崩壞的時候便徹底瓦解了,我們卻固執地堅持危機源自「他者」的入侵,不知自身同樣可以成為另一群人眼中的危險「他者」。危機,其實來自我們對權力無盡的爭奪。

當我們認為喪屍和我們的區別在於喪屍沒有自主意識,只被本能驅動行事,並且具有傳染性,我們又有多大程度脫離了社會規範、意識形態和固有觀念對我們的制約,活出了生命呢?又有多大程度不是被求生和暴力的本能驅使著行事為人呢?我們的陳腐觀念,對權力的崇拜和爭奪,對不平等規範的固守,又何嘗不是代代相傳並傳染著身邊的人呢?喪屍電影最終告訴我們,這不是如同鬼魂一般死者對生者的復仇,我們與行屍走肉的分別,和生與死的界線一樣模糊,我們就是喪屍,喪屍就是我們。

(本文的原版收錄於2019年明窗出版社出版的<生死教育講呢啲>,但無論在家庭還是在社會運動甚或社會危機中,羅梅羅的活死人系列總能與現實產生直接的對話,或許這就是喪屍的獨特魅力所在。)

延伸閱讀:

Beck, Ulrich and Mark Ritter. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications.

Patterson, Natasha. (2008). “Cannibalizing Gender and Genre: A Feminist Re-Vision of Romero’s Zombie Films.” Zombie Culture: Autopsies of the Living Dead. Edited by Shawn McIntosh and Marc Leverette, Scarecrow Press. 103-118.

Silver, Alain and James Ursini. (ed.). (2014). The Zombie Film: From White Zombie to World War Z. Applause Theatre & Cinema Books.