读《中文互联网中“讨论”的消亡》一文后想到的

陈飞樾这篇文章(原文见关联文章)写得非常用心,我也忍不住摘录部分内容展开讨论一下。

个体无法参与公共讨论或参与公共讨论也没有意义,这加强了个体的无力感,后又进一步消耗了个体下一次参与公共讨论的积极性,于是无力感更深。

Erich Fromm在1958年的访谈中批评美国民众将自己的私人生活与作为社会成员的部分进行切割时就表达过类似观点。他认为民众默许将了解自己的国家并监督公权力的责任转交给专家与精英,并称之为政治倦怠(political lethargy)。

在政治领域,民众这种由于参与注定无果而产生的消极感同样可以解释原文章中提到的饭圈文化风靡的原因——权力在消费领域的重获与体验。由于粉丝团体的话语权和地位得到显著提升,他们不再是从前上下级二元关系中无法被听见的牛虻,而变成了能够积极干预偶像人设定位和职业规划的“大家长”。如果说权力令人沉醉,那么通过一种仿真的方式虚幻地品味被剥夺的权力就更因其复仇快感而容易上瘾。

Hannah Arendt在1950s第一次提出了“公共领域(public realm)”这一概念。在公共领域中,公众应“以意见取代真理,以意见掌握真理”。每个人都以自己的方式理解世界,发表不同的意见,没有人掌握的是绝对真理。意见相互交流,公众才能对共同的世界有完整更多了解。

无比赞同最后一句。我始终相信人人握有真理的一角,唯有拼凑起来才能看见全貌。正如Walter Lippmann在《Public Opinion》一书中所言:“只有当我们习惯于把自己的观点看作是我们通过成见得到的局部经验时,我们才能做到对反对者的宽容。”

可惜的是,当我们真正看到事实时,成见必将下意识介入,“帮助”我们对事实进行判断和筛选。在某种程度上,成见系统属于一种应激保护机制,它避免我们遭受复杂世界和信仰崩塌带来的伤害,让每个人井井有条地理解世界,代价是你所理解的世界是被扭曲过的。

“成见系统一旦完全固定下来,我们的注意力就会受到支持这一系统的事实的吸引,对于和它相抵触的事实则会视而不见。”

于是我们逐渐只钟爱那些符合我们已有的对世界看法的事实,而抛弃其他的,斥之为谎言或者干脆选择性屏蔽。毕竟如果相信某件事是真实的,我们总能发现一个用来说明事情的确如此的例子,或者找到一个相信事情的确如此的人。

“尽管摧毁偏见绝非易事,因其与我们的自尊紧密相连;可一旦挺过了最初的疼痛,成功地做到了这一点,我们便能够感受到一种巨大的解脱,获得一种高贵的自豪感。”

事实上接近于这种乌托邦的社交媒体并非从未存在过,十余年前的论坛和博客几乎都满足了这五点要求。从这个角度也更能理解这两种平台衰落的原因。它们或许确实没有跟上技术迭代的节奏,然而根本上仍是国情所致——在今天的环境下,它们必须衰落。 政策在虚拟空间中的传达和真实空间并无二致,依旧是强调“领会上级的意图”以及“向上级负责”。所以在效果上,很多时候会表现出从中央到地方层层扩大的反应强度。因为“宁肯执行得过度,也不能执行得不到位”、“表态要充分”。

私以为这种对上不对下的负责逻辑与中国长期以来难以撼动的中央集权思维密不可分。

袁伟时在回答“为什么现代化转型首先出现在西方”这个问题时(https://mp.weixin.qq.com/s/CiYJvqYl2NTo5hSwmvpw-Q)就谈道——

英国开始是立宪君主制,要用宪章去限制国王;慢慢发展到君主立宪制,君主的权力慢慢被削弱了;权力逐渐聚集到议会手中,转变为现代的君主立宪制度。选民也是由原来的少数贵族,一步步扩大到普通有产者,后来再扩大到所有男性公民,到20世纪20年代扩展到女性,这是很漫长的发展过程。

这些规定在中国是不可想象的。中国根本没有这个传统。中国只有全国大一统,没有地方自治。秦以来的中国体制不是封建制度,是中央集权的宗法专制制度。

一般认为,审查和信息管控的具体执行方式是“3F”政策——恐惧(fear)、怠速(friction)以及淹没(flooding)。

《1984》与《Brave New World》的结合。

George Orwell害怕的是那些强行禁书的人,Aldous Huxley担心的是失去任何禁书的理由,因为再也没有人愿意读书;

GO害怕的是那些剥夺我们信息的人,AH担心的是人们在汪洋如海的信息中日益变得被动和自私;

GO害怕的是真理被隐瞒,AH担心的是真理被淹没在无聊烦琐的世事中;

GO害怕的是我们的文化成为受制文化,AH担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。

反智的措辞摒弃了问题可能带有的多义性以及论证过程可能具有的复杂步骤,它将绝对的、暴力的简化凌驾在批判理性(critical reasoning)之上。 对Jurgen Habermas来说,这意味着大众媒体已经将公众的“批判理性训练”转变成了“预判(presumption)训练”。此时,即便某个场所名义上仍然面向公众开放,它作为一个公共领域实质上已经关闭了。

原文中对“反智的措辞”举了一个相当贴切的例子——“嗐,×××就完事儿了。”这种对语言破坏性简化的倾向消解了一切讨论复杂问题、表达深刻观点的可能性,最终无可避免地导致思想的怠惰、肤浅与口号化(极端化)。

2019.7.24我在评《强暴幻想是否会助长不良文化心理》一文时写道:

文中提到强暴幻想未免争议逐渐改称“(伪)未取得双方同意的性行为(consensual non-consent, CNC)”,让我不禁感叹信息过载背景下的读者都被硕大加粗的醒目标题宠坏了。

他们想要越来越少的文字量,却没有发展出相应的总结归纳能力和包容与耐心,导致的直接结果就是很多社会议题为降低参与门槛获得更多热度而遭到简化(不如说是阉割),又在这种不完善的降级中产生了歧义,实际上与“使沟通更便利”的初衷完全背道而驰。

正如“女权主义”和“言论自由”,这些本不应该也不可能用四个字准确表达的概念先是被粗暴压缩,引发争议后又开始无限延长——女权主义者不得不介绍feminism的本意与词汇表象间的悖离以及不同流派的分歧,辩论者不得不梳理言论自由的定义并强调任何自由都不绝对,而这些本应是另一方的工作。

表达者为了不被误解,只能在聆听者不作为的时候被迫承担解释的工作,这其实是一种纵容,除了让公众越来越低能毫无益处。同理,“强暴幻想”完全可以成为没有争议且便于传播的词语,前提是每个人都做好自己的理解工作,而不是望文生义,倒逼造词者不断添加用以澄清的解释性词段。

然而中文语言的腐败远不止于此,比如最近莫名其妙大火的“祖安文学”就掀起了一股一言不合就大肆辱骂并以在辱骂中获胜为荣的斗兽场式文化(科普参见https://mp.weixin.qq.com/s/WmzEc63ZX6Z2jQSdGqDlQg)。

时下这种“直奔脐下三寸”、“以母亲为圆心,亲戚为半径,画圆开操”的现象在互联网讨论中愈演愈烈。民间语言的粗鄙化在一定程度上是社会及其意识形态的产物,因此一味指责使用污言秽语的人并不能改变这一社会现象。

众所周知,任何社会中都存在两套截然不同的话语体系。一种是官方提倡的所谓主流话语体系,另一种则是民众普遍使用的所谓世俗话语体系。只要官方话语体系所代表和体现的主流意识形态的价值观能得到民众普遍接受,那么民间话语体系即便在表述方式及所用词语上与前者有所不同,也仍能基本反映出与官方话语体系在价值观上的共通之处。

不幸的是,目前的官媒报道中充斥着八股式的套话、空话甚至假话,而且千媒一面。当官方话语体系已经蜕变成一种令人厌恶的官腔语系,民间语言的低俗化其实是一种消极的抗议——因为不能直接向上表达不满,只得将愤怒情绪发泄在与自己平等的个体或不涉及政治敏感的事物上,最终将统治者施加的压迫转化为了受害者内部的互害,这或许就是让蝼蚁互相制衡的“统治智慧”。

接下来聊聊Jurgen Habermas这段话,当然,在此之前必须先介绍一下他所属的法兰克福学派。这是一个非常值得研究的学派,为什么?因为比起古典哲学,它在时间上更接近现代,也就自然对当下的社会问题更关切、描述更准确。如果不想花时间阅读或听讲座,可以参考我之前整理的该学派不完全理论要点(见关联文章)。

Herbert Marcuse在阐述新左派运动时提到了类似的反智主义倾向。他认为原因之一在于学生运动(或知识分子团体)与工人阶级的疏离,这创造了自卑感。此外,由于只承认立竿见影的具像化成果,他们断定知识分子对现状没有任何贡献,并在对知识分子的蔑视中表现出某种自我折磨的受虐情结。

Jurgen Habermas则认为,随着工业革命和消费主义的兴起,专制国家的出现扼杀言论自由,广告的增长需求迫使编辑按照利润策划内容(广告心理学更接近领主奴役农奴的手段),这些都损害了公众处理公共事务的能力。政治和道德问题开始受到经济利益的操纵,使公众难以形成理性的辩论,这让公共领域重回封建制度下的垂直关系而非相对平等的横向关系。

JH本人实际上对互联网在恢复公共领域平衡方面的潜力表示怀疑。Benjamin Barber也同意,诸如交互速度、用户孤独度、对图像的强调等因素限制并极化了讨论。

不过,JH始终坚信不失真(undistorted)和清晰的沟通是人类的根本兴趣之一。他认为工具理性的过度膨胀导致了“意义失落”和“自由失落”,由此他提出“沟通理性”的概念,希望公众能从被系统性扭曲的沟通情境中获得解放。

JH用于解释失真沟通的模型与Karl Marx提出的“意识形态”遥相呼应,即我们的言论反映了我们所处阶级的兴趣(aka“屁股决定脑袋”)。在他的模型中,代替“意识形态”的是“系统性扭曲的沟通”,可以大概理解为沟通间的障碍。

之后JH选择了诉诸弗洛伊德,这点我持保留意见,按下不表。但他总结的几条不失真沟通的条件值得参考,分别是平等性、真实性、相关性和道德性。

总而言之,JH的理论是支持去中心化的,堪称无政府主义的语言学变体。

我们已经不止一次看见中文互联网中,人们围绕某一话题分成泾渭分明的两派,各自在不同的平台抱团形成同温层并向对方进行激烈攻讦。网民这种强烈的仇恨、斗争和揭发行为已经形成了高速自动运转的机器。

最近正好目睹了微博上针对方方(虽然我未读过她的日记)的大量恶毒谩骂与攻击,因此更加感同身受——人类生来是解释性的存在(interpretive beings),而21世纪,我们处在一种解释从未如此困难的境地。

如果对一个人产生了强烈的憎恨,我们很容易就会把ta同我们所强烈憎恨或恐惧的绝大多数其他事情联系起来,认为他们之间有着因果联系。

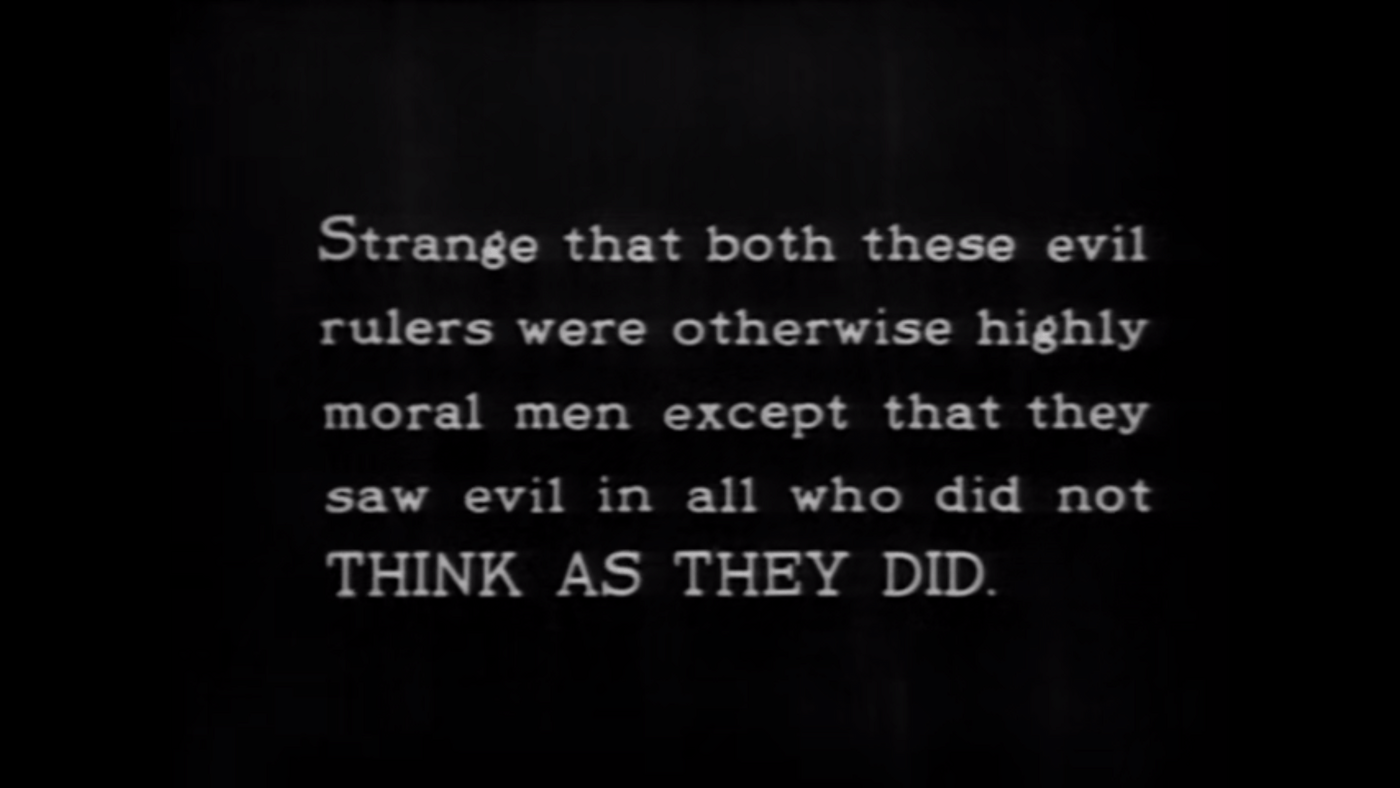

戾性(阶级斗争)与奴性(儒家教化)在平庸之恶身上狼狈为奸,互为因果。谁抓住了能够将目前公共感情包容起来的象征,谁就控制了制定公共政策的大多数机会,从而开启新一轮恶性循环。

Hannah Arendt在《耶路撒冷的艾希曼:关于邪恶之强制性报告》中写道:“恶是不曾思考过的东西。”因为无思想,则无责任。那么,既然平庸之恶是把个人完全同化于体制之中,服从体制的安排,逻辑上最通顺也最直接的方法就是彻底改变体制。我不想讨论其在中国的可行程度,因为早前就说过,我热衷认识、阐述和分析,但暂时无意于实操,这是我结合目前自身情况与能力做出的决定。

中国大约太老了,社会上事无大小,都恶劣不堪,像一只黑色的染缸,无论加进什么新东西去,都变成漆黑。可是除了再想法子来改革之外,也再没有别的路。我看一切理想家,不是怀念“过去”,就是希望“将来”, 而对于“现在”这一个题目,都缴了白卷,因为谁也开不出药方。所有最好的药方,即所谓“希望将来”的就是。

——鲁迅,《两地书·四》,1925年