「全景敞视主义」:人民不可再聚集

词条:全景敞视主义(panopticism)

「全景敞视主义」不止是被监视情况下的规训,它也是对于群体流动性的压制。

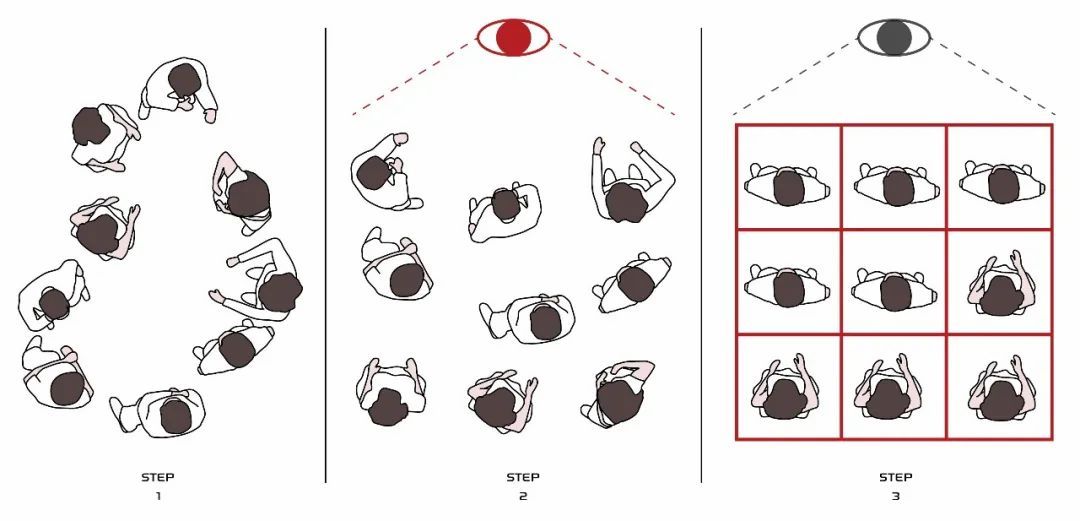

怎样把一群野蛮人变成现代人?

步骤一,把他们放在一个个小格间里;

步骤二,让他们知道自己的行为一直被监视着;

步骤三,把他们隔离起来,保证他们无法成群结队。

上述的这种改造或教化的过程,可以作为米歇尔·福柯《规训与惩罚》中“全景敞视主义”的简化概括。

1. 作为诊断书或说明书

作为一个非传统的思考者,福柯的写作“易于感觉但难于确定”。这种权力技术——或空间样板——似乎既是一份说明书也是一份诊断书。它作为说明书的意义,回应的也就是文章开头的那个问题:怎么把一群骚动、野蛮、冲动的“乌合之众”转化成有秩序、可管理、拥有生产力的现代人?而作为一份诊断书,它回应了这样一个问题:既然现代社会看起来如此井然有序、亮丽美好,那么,为什么其中这么多人感到无比焦虑和抑郁?

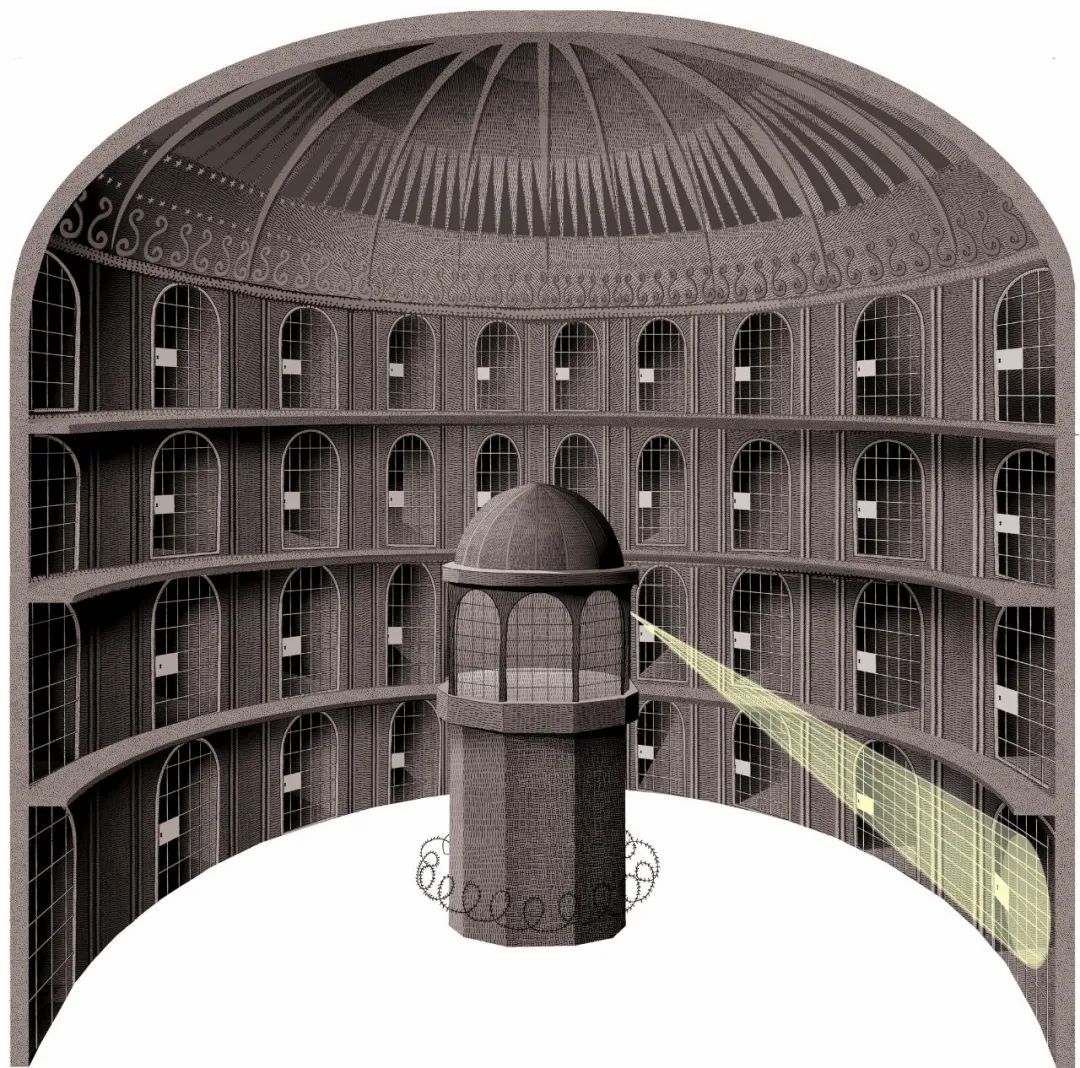

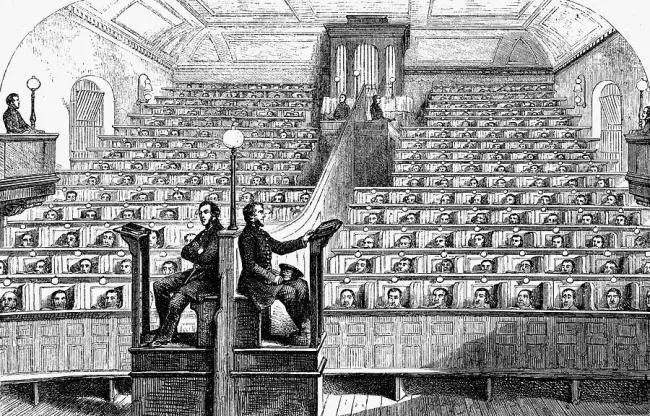

如果回到这项概念被提出的原始文本,不难发现杰里米·边沁最初在1787年写成的文章《圆形监狱(Panopticon: or the Inspection House)》显然是作为一份说明书出现的——那是一项提案,一次设计,一份乌托邦式的畅想(严格意义上说,杰里米·边沁的弟弟萨缪尔·边沁是“圆形监狱”的首次提出者,他观察到了俄罗斯工厂当中的“中心视察原则(central inspection principle)”。后来杰里米·边沁化用了这项原则到他的监狱提案中。)

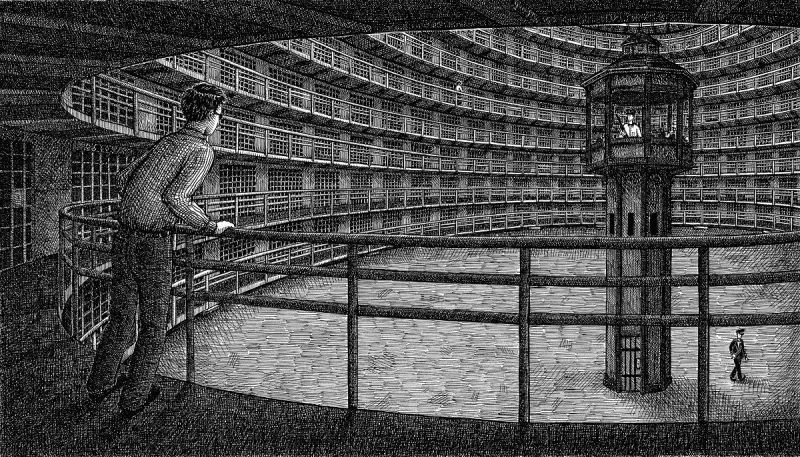

福柯在约200年后写成的《规训与惩罚》则是作为一份诊断书的姿态面世。尤在《全景敞视主义》那一章中,法国学者重新挖掘了那位英国法理学家所设想的监狱方案,并且一针见血地指出,边沁提出的“改造所”,当它不是作为严格意义上的建成项目,而是作为一种抽象的模式,已经成为了当时西方现代社会的压倒性状况——远不只是监狱,“全景敞视模式”已被广泛用在了精神病院、工厂、学校、办公室当中……所以在1970年代,由福柯的重新介绍,“圆形监狱”作为一种话语,更多时候成为了令人不寒而栗的、反乌托邦式的社会批评。今天的建筑学范畴或者更广泛的学术界沿用了福柯的文本意义。我们使用这个概念的时候,基本把它作为“白色恐怖”和“精神奴役”的代名词,指涉现代人被威权所控制、被规则所操纵的不幸境地。

2. 圆形监狱”消解了聚集场面

这个广负盛名的学术概念因高度准确地描述了社会现状,而越来越频繁地走入大众的、公共的讨论当中。但需要注意的是,今天大量文章对于“全景敞视主义”的解读,似乎很多时候存在一定的偏狭——人们更多着迷于这项空间样板中“老大哥在看着你”的部分,也就是我们开头简化场景中的第二步。

可以理解,“panopticon”一词的词根“pan- (all,全)”和“optic (seeing,看)”组合在一起的本意即是“all-seeing,一览无余”,这其实和另一个词“omniscient,全知全能”在组成上十分相似(后者同样是由“omni-,全”和“scire,知晓”)。

所以,词汇本身即着重强调了位处中心的瞭望塔的地位。因而,对于这项概念,许多讨论也都详述了个体无时无刻不被凝视,行为不敢越轨,以至于到最后即便管理者已经缺席,个体还是会持续地进行“自我凝视”和“自我管理”的情况。在当下的世界,或许正是因为密集的监控系统和普遍的审查机制,写作者也就主要运用圆形监狱中这项“看与被看”的经典关系对现实进行诠释。

不过这并不是“全景敞视主义”的全部。

他的房间被安排成正对着中心瞭望塔,这就使他有一种向心的可见性。但是环形建筑被分割成囚室,则意味着一种横向的不可见性。

——福柯,《规训与惩罚》章节《全景敞视主义》

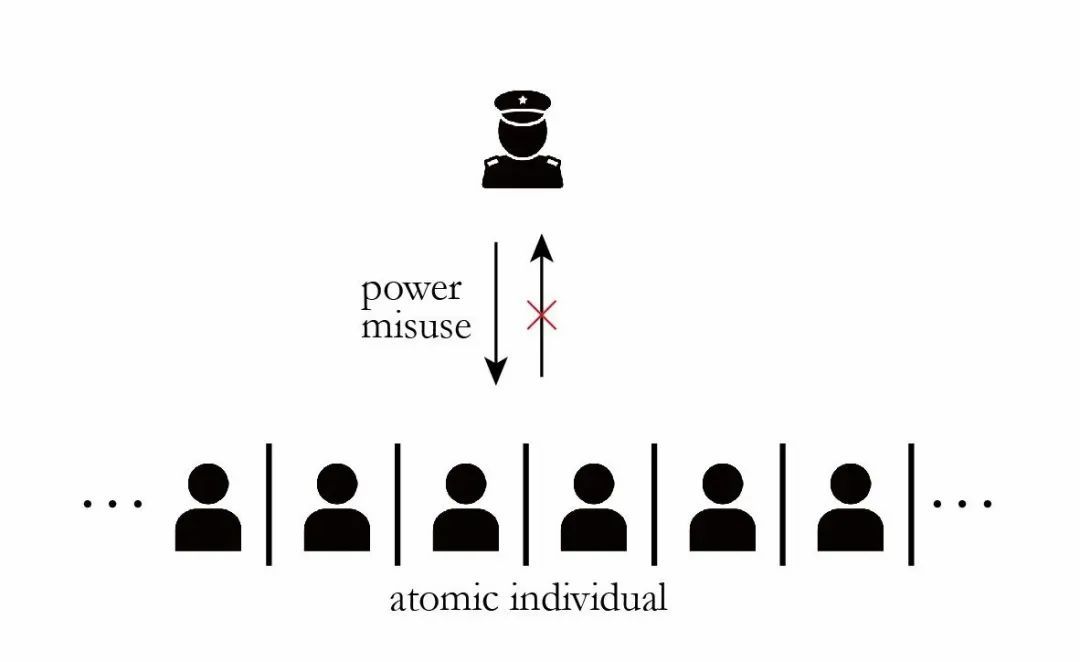

另一项同等、甚至更加重要的要素是开头简化场景中的第三步:在圆形监狱当中,每一个个体都陷入了绝对隔离的孤立境地当中,他们相互之间不能够顺畅交流,不能够抱团,不能够凝聚在一起成为所谓“群体”。所以,这项权力技术将保证这些个体总是等级制度中被动的一方,并永远无法调转这项关系;从交往理论的眼光看来,它使得“讨论”消亡了,也消解了公共领域产生的可能性。

为什么一定要把人打散?为什么一定要防止他们聚集在一起形成公众?此时我们不妨重新回到边沁的时代。18世纪末,这位法理学家正为自己提出的这项优秀方案心潮澎湃,以至于带着它四处奔走推销。他不是一个“疯狂的邪恶科学家”,他的这项空间的构想显然也不是出于纯然“恶”的意图。相反,边沁把它当做一个良性的“改造所”。他设想,在这个地方,病态的、偏离的、有罪的人和念头,将被秩序、理性和道德的观念改造,这将是一个带我们走向文明的催化所。

人民串联、聚集在一起的场面总会令当权者警惕,因为相比于零散的个体,群体是“有力量的”。我们同样需要明白的一点是,并不是个体聚集在一起所形成的的“群众”都会是高尚、道德、追随至高信仰、甘于牺牲自我的“伟大的群众”。当个体来到一起,一份独立的“群体精神”似乎就在驾驭其中的个体,以至于释放出个体在平常近乎被压抑着的,某种蠢动的动物性能量。

“群众的民主权力就像一切个人权力一样,当它没有受到恰当的宪政约束时,也很容易转变为它的反面,成为一种暴虐的权力。”此时“思想和感觉中道德约束与文明方式突然消失,原始冲动、幼稚行为和犯罪倾向突然爆发”。换句话说,当个体聚集在一起形成群众之后,每一个人或许都不可避免地变得比平常更为野蛮、低智且暴力。

在这样的语境下大概不难理解,为什么规训技术可以称得上是现代社会的一项伟大发明,而为什么我们试图在此论述“原子化”是其中的核心——如果乌合之众的聚集很大概率会带来混乱和失控,那么,似乎确实只有把他们相互之间隔离起来,放进一个个可被预测的小格子里面,他们才有可能进一步变得有序与文明;惟其才可能使人类原本野蛮、冲动而尚武的肉体变成有生产力和具体功用的劳动力。惟在此时,群众那种可怕的潜在能量才被压制住了。

事实上,福柯在《全景敞视主义》之前的章节《断头台的场面》中就已经提到了这种“骚动的人群”对于君主权力的巨大潜在威胁。通过对犯人公开的残酷处刑,君主确实向治下的人民宣示/炫耀了无可辩驳的至高权力,但在另一个层面,这种行为又更深层次地抽拔出了一种临时的例外状态——此时,因为已经将要毫无疑问地赴死,作为“声名狼藉者”的犯人被允许在最后的几分钟里肆无忌惮地咒骂君王、法律与宗教,而通过热烈的喝彩和叫嚣,观看的群众在一定程度也是这种短暂反抗的参与者。在场面“辉煌”的断头台前,每一个人都意识到了在此般驾驭着生命的、无与伦比的权力和不受限制的合法暴力面前,自己注定的无力和渺小,这也就在无形中深刻团结了共同目睹着死刑“盛典”的个体们。

“断头台的场面”即是在仪式化和纪念性的场合,由多数人围观着拥有特权的一小撮人的权力表演;而“全景敞视主义”即是变做了在日常生活的每一天,由拥有特权的一小撮人监视着多数人。显然,对于权力的拥有者来说,前者还是太危险了,它在一些时候甚至会促成革命的发生;后者无疑更为高明,它高效且更可持续。前现代到现代的权力展示也就由之发生了伟大的转向。

挤作一团的人群、多重交流的场所、混在一起的个性、集体效应被消除了,被一种隔离的个性的集合所取代。

——福柯,《规训与惩罚》章节《全景敞视主义》

福柯曾多次表示过自己受到尼采哲学的强烈影响。尼采在《论道德的谱系》中书写的“自然人(homo natura)”与所谓“群盲/群氓”确实可以很好地为“监狱的诞生”添上注脚。在那个原始的自然状态中,人类是心血来潮、不顾后果、尊崇强者的丛林游戏玩家,是“瞬时情绪和欲念的奴隶”,是对弱者生杀予夺的“一伙金毛食肉动物”。在那种景况下,生命是污秽的、野兽般的、短促的。为了防止我们跌入这样不幸的“无休无止的战争状态”当中,我们一定需要对这种粗粝野蛮的原始人性施加管制,必须要有文明的秩序的驯服——按尼采的话讲,为人们穿上“社会的紧身衣”。

3. 一项既优美又阴险的方案

由之,两种状态被对立起来了——一方面是自然、原始、自由聚集却也有潜在的骚动、低智、暴力危险的状态,一方面是现代、文明、驯顺却也孤绝和压抑的状态。当杰里米·边沁意识到了这道选择题的存在,他给出了自己的答案。

改良道德,保护健康,振兴工业,普及教育,减轻公共负担……这些通过一个简单的建筑理念就都可以实现!

Morals reformed-health preserved-industry invigorated-instruction diffused-public burthens lightened-Economy seated, as it were, upon a rock-the gordian knot of the Poor-Laws not cut, but untied-all by a simple idea in Architecture!

——边沁,《圆形监狱》,第四章

对于一个以功利主义哲学辐射后世的社会改良家,边沁认为社会进步的最高目的只有也只能是一个——实现“最大多数人的最大幸福”,而这就是现代福利国家的核心要旨。

但这种观想显然是由似乎可以定量的“快乐”和“痛苦”的演算来成就的伦理学,也就是说,他为上述那道选择题(强行)赋予了一个答案。这是一种现在看来充满危险的倾向——原来,一些东西可以牺牲,只要一些更重要的“快乐”可以实现。在圆形监狱这个方案中,这项加减法的计算无比明显。“人民的自由精神和活力”被牺牲了,换取的则是“人民的温顺、安宁与秩序”。因为对边沁来讲,后者才代表了“最大多数人的利益”,即便它的代价是监视、隔离、精神奴役和心灵控制。

……一个自由公民的自由精神和活力,是否会被士兵的机械纪律,或僧侣式的苦修所取代?——这种高度精巧的发明,其结果是否可能是制造出了一套近似人类的机器?

……在这样的准则下,幸福究竟是增加了还是减少了?——叫他们士兵也罢,叫他们僧侣也罢,叫他们机器也罢:只要他们幸福,我就不会在乎。

...whether the liberal spirit and energy of a free citizen would not be exchanged for the mechanical discipline of a soldier, or the austerity of a monk? - and whether the result of this high-wrought contrivance might not be constructing a set of machines under the similitude of men? ...Would happiness be most likely to be increased or diminished by this discipline? - Call them soldiers, call them monks, call them machines: so they were but happy ones, I should not care.

——边沁,《圆形监狱》,第四章

可以说,这一空间样板当初被提出时,似乎就已经自带了乌托邦与反乌托邦的双重性质。这也是为什么福柯会将之描述为“一种残酷而精巧的铁笼”,而为什么福柯传记的写作詹姆斯·米勒(James Miller)在真正理解了这项权力技术的奥妙之后,会由衷感叹它“既毋庸置疑地优美,又毋庸置疑地阴险。”

福柯所做出的一项极重要的事是指出了这条道路一种此前似乎被轻视的风险。在文章开头,我们提到了“全景敞视主义”作为一项诊断书,其面向的问题大致可以措辞为:既然现代社会看起来如此井然有序、亮丽美好,那么,为什么其中这么多人感到无比焦虑和抑郁?

综上,大概可以这样简述福柯的回应:从前的权力表现在于惩罚,譬如公开凌迟处死的盛大场面,而这代表了人类动物性的自然冲动和残酷快感的宣泄;从前的惩罚在于“对光线的剥夺”,它让囚犯像虫豸一样无尊严地活着,而现在的规训则在于“对黑暗的剥夺”,它使得人们永远无法在真正私密的黑暗中得到休憩。

当这种针对肉体的惩罚场面逐渐转变成了温和的规训和精密计算后的控制,这种暴力的减少并不单纯意味着人类整体道德的伟大提升。福柯,延续着他所私淑的尼采哲学论证,提醒我们,这种从暴力惩罚到温和规训的转向,这种对自然原始状态的背离,这种人类无法再释放到外部的本能的“内向化”,最终“引起了最重大、最难测的变态”,而这种“压抑下的病态”也就是现代人常常感到烦闷、焦虑、抑郁和痛苦的本质原因。

一手内容发布在公众号“沙丘研究所”,原文章点此跳转