Podcast 第八期:在別處,看見香港(全文)

瘟疫是極權的最佳助力嗎?過去半年,拜大隔離時代所賜,我在另一個地方閱讀和體驗人類的苦難。我遠距上課的內容,涉及到20世紀初的城市史、菲律賓原住民政策、越南移民史。在一部紫色的法例生效的第二天,我想講講我從這些課中,讀到的香港。因為香港在你心中,你在任何地方都會讀到香港,不是嗎?

這一集的主題是關於我在過去半年當中在其他一些地方的書目、資料和課堂討論中所得到的關於香港的啟發。就好像你喜歡一個人一樣,你很想念一個人的時候,你在路上遇到很多人,其實跟他長得也不太像,你就會覺得,欸,怎麼剛剛那個,好像長得有點像。因為你太想念了,你很在意,可是你在地理位置上又過不去。

帶著這樣的一個動機和底色去讀書也是一件好事。我不是一個行動導向的人,不是說讀到什麼就可以告訴我以後該怎樣去行動才可以在香港的事情上出更多的力。讀書並不能讓你免除痛苦,可是它能讓你感覺到你的痛苦有很多層次,找出原因,讓你更好地記住它跟詮釋它。你要說這沒什麼用處,我也沒辦法反駁。

我這學期都沒有辦法回學校上課,都在上網課。我選了三門課,內容涉及到20世紀初的四大世界都市的城市與性別史,包括紐約、倫敦、東京和上海。另外一門課是關於菲律賓原住民政策與文化,主要是菲律賓北部伊富高山地的原住民。還有一門課是公共人類學的寫作課,是前兩個學期課程的延伸,這次我們終於搞出了一本書,關於台灣的越南移民。

一、越南、離散、活路

我想要談兩部分。在這些書跟課程討論中,我很意外地發現了跟香港有關的事。其中一個很大的主題就是關於人類的移動、移民和離散。

我們的那本書主要是寫台北木柵的越南移民,他們當中包括很早期越南戰爭剛結束的時候到台灣的。有一些跟國民黨有聯絡的越南華人,在越戰還沒結束的時候到台灣去參加國民黨大會。那時候由美國支持的南越跟台灣來往很頻繁。當越戰結束,北部的越共打下來,這種聯繫當然就被切斷了。當地華僑受到很多政治迫害,也沒收財產之類的,很多人開始逃亡。越南船民那時候在公海上到處漂,看哪個國家要接受、要搭救,這應該是世界史上蠻有名的事件。也有很多到了香港,有難民營。到台灣的話,很大一部分是在澎湖。這部分的內容看黃雋慧的《不漏洞拉》會有比較完整的了解。(黃雋慧也是 Matters 用戶,大家可以尋找一下)

但是我們的課講的是不屬於船民的越南移民。比如我自己的報導人,就是透過「仁德專案」過來台灣的。這個專案是在中華民國框架下一個很特殊的專案,最初就是有國民黨背景的華僑,自己到了台灣,但家人還在越南,所以他們要團聚,以及可以認定為中華民國僑民的越南華僑都接到台灣。當中的行政手續很繁雜。

「仁德專案」就讓我想到世界各國對香港人提出的營救,或者說放寬移民條件。英國、澳洲、德國、美國、台灣都接過或是準備接收。我知道很多人都為要不要走,可以走去哪裡,而感到十分焦心。這個問題大概在七八年前就開始困擾我了,那個時候我選擇了香港。然後香港就……現在到香港人也開始面對這個問題。唉……我會有一種 No one dies a virgin 的感覺。我不知道這種心態健不健康,你出生在一個更加不自由的地方,然後你到了一個比較自由的地方,你會非常希望這些在自由空氣下生長的年輕人,一輩子都不用經歷你經歷過的事情。他們可能會因此傻傻的,很天真,看世界的格局比較小,小確幸之類的。但是可以這樣生活其實是很幸福的。你不需要經歷那麼多痛苦,讓你變成一個多麼豐富的人,對吧?

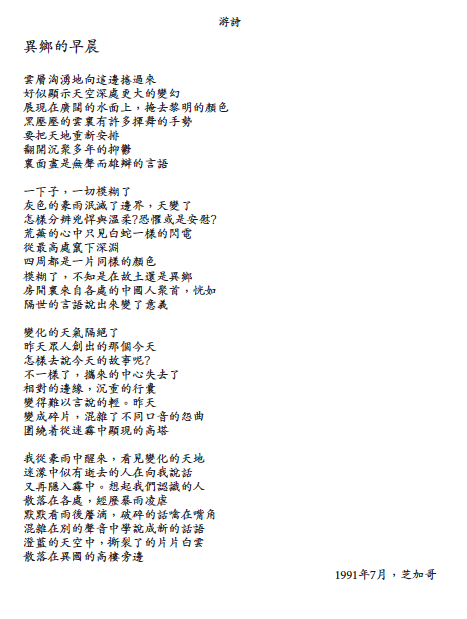

我很明白大家想要走的心情。而且這是一個很好的公共寫作和學術研究的題目,好幾年前就已經有人要我寫了。2017年的時候,1997三十週年,也有一些關於移民回流的討論,其中一部游靜的紀錄片就拍攝了當年移民的人。我跟端的編輯提到這部電影,後來他們回訪了這些移民,他們有的回流,有的一直在國外。

移民、離散這個問題,從來沒有遠離過香港這個城市。我最近在想一個問題,我們這代人在離散的問題上並沒有那麼的特別或史無前例。讀歷史的話你會發現有太多的族群都經歷過這樣的事情。或者說,在人類歷史上沒有經歷過離散的族群是極其少的。當然離散的原因有很多種,因為政治、戰爭而造成的離散跟自然災害或是人口自然增長導致食物資源不夠而導致的離散,又不一樣。它是一個會在你記憶中留下很深刻記憶的長期的過程,不像地震、洪水,一下子就結束了。

以越南的案例來說,現在全世界都有越南人。當然越南之後的變化是另外一個故事,包括這些移民離開越南之後,過了很多年,他認同的故土究竟是哪一個版本,是自由故土還是共產故土,就有很多的說法。很多人在生命中因為一些遭遇而產生政治立場的轉變,或是成為舊移民之後就壓迫新移民,這樣的案例很多。

我們那本書有很多同學老師一起訪談了十個人,每一個離散的家庭故事都不一樣。我發現找不到兩個一模一樣的故事,甚至是一模一樣的流亡路徑。只有相似的。讀到這些好像沒有讓你好受一點,但你會覺得有史可鑒。你會看到當年經歷過這種離散的人,他們今天仍然活著,現在六七十歲,甚至九十多歲,他們仍然是鮮活的。

他們活過來了。這讓你明白在流散當中活下來是怎樣的一件事。這很重要,因為這可以讓你建立起一種「後末世」的感覺。我們現在總總說「末世感」,到了一個關卡,覺得過了之後就是一片空白或是黑洞。但其實不是的,你還是會活下去,你要活下去。除非有的人選擇死亡。或有的人以特別痛苦的方式,在很不情願的情況下活下去,比如在牢獄當中,在torture當中,或者在自我設限、白色恐怖和眾叛親離之中,活下去。但總之,你要活下去。當然,有很多死掉的人,他們的故事,今天他們已經沒有辦法站出來跟我們講。

我做這些故事,看到最多的不是數據、文件這些細節,而是感受到共鳴。歷史和現實是如此的接近。當我們在討論「仁德專案」的細節,例如怎樣的人才符合資格可以被接到台灣,他們在越南是怎樣艱難地繞過越共的控制才能跟台灣聯絡,偷渡一個人要花多少錢,等等。所有這些東西都讓我想到香港今天正在發生的事情。大家正在想的活路。離散這件事為的是活,如果你要死,你在原地死就好了。你是為了活,你才要逃的呀。所以這是活路,我們在尋找活路。

二、你身上的「猶太性」

第二個我要講猶太人。這學期接觸到好幾篇跟猶太社群有關的文獻。我不是要說香港人是猶太人,猶太人這個概念一直被不停套用,所有人都說自己是猶太人。我不確定這樣是不是好的。首先歷史上,因為政治、戰爭失去故土的不只猶太人,當然他們的過程是特別慘烈的,現在又捲入另一種大國政治,這就另說。 其次,當我們說我們是這個時代的猶太人的時候,我們想說的是什麼呢?我們想要強調的是,我們所受到的壓迫,我們正在失去的東西,還是什麼呢?如果真的要這樣講的話,我們身上的「猶太性」(Jewishness ? Jewishity ? 亂造詞)是什麼呢?這是亂我發明的詞,借鑒了我在政大的導師官大偉使用的「原住性」(indigenity)這個概念。就是如果我們要強調我們身上的這種類近猶太人的特質,它是什麼呢?

有一篇關於紐約20世紀爭取婦女普選權的文章給我很多啟發。那是一篇推翻歷史固有成見的論文。本來歷史上的公論一直覺得,美國各大城市尤其是紐約,在爭取婦女選舉權的時候,猶太族裔跟其他移民族裔一樣,對普選的支持率比較低,對運動貢獻比較小,貢獻比較大的是白人、Anglo-Saxon新教徒的那一批移民。但這篇文章完全推翻了這個結論。它透過很扎實的地方選舉資料,分析了紐約800多個選區的資料。文章發現各族裔是很不一樣的,比如愛爾蘭移民特別反對婦女普選權,猶太移民就特別支持婦女普選權。為什麼呢?因為愛爾蘭移民那時候已經到紐約一百年了,已經是舊移民,很多都當了警察和公務員。

那為什麼猶太移民對普選的支持率會那麼高呢?文中講了很多原因,包括組織工作做得好。但是最觸動我的一點,讓我覺得很 ideal,是很多歷史文獻包括訪談資料顯示,猶太社群到了新的地方,會傾向於支持新的這個地方所有人的自由民主和平等。原因就是他們過去自己受過壓迫,他們被剝奪了這些東西,他們因此而流亡。在故土上無法發揮的政治能量,被帶到了新的土地上。所以對於新的土地上,不僅是自己社群的權益,還有所有人的權益,他們都願意去爭取。這是不需要去遊說的,歷史文獻記載,當社區工作者進入社區要進行遊說的時候,話沒說兩句就發現這個猶太人他完全明白你要什麼,而且他支持你。

這件事非常的觸動我,讓我想到,移民出去的是什麼人?到了新的地方之後做什麼?這樣的出於被壓迫而移民的經歷,會對這個社群之後在世界上的貢獻、看待世界的方式有什麼影響?如果都像這篇文章提到的猶太社群一樣,世界好像有點美好。當然,我們要拉回現實一點。你會發現,能夠逃到紐約的這些猶太人,大部分是受過良好教育的知識精英,radical 的左翼分子,還有一些無政府主義者。能有能力主動移民到這種大城市定居下來的人,本來在東歐或俄羅斯受壓迫的時候,就已經是一個思想上一個比較previlege的狀態,本來就是社群的意見領袖。這就是現實了。可能移民後50年、100年後的完整景象,是像愛爾蘭人在紐約一樣的,一部分人變成舊移民,開始壓迫新移民,一部分還保留祖輩留下來的記憶。

三、流動的認同

另一門課是關於菲律賓呂宋北部伊富高山地原住民。我的導師官大偉是做菲律賓研究的。你會發現菲律賓這個地方,好像我們覺得它是東南亞國家,第三世界國家,但在原住民保護議題上,其實有些地方是出乎意料的先進的。

他們有一部法律叫IPRA,《菲律賓原住民權利保護法》,比台灣要早很多,在國際上獲得很多認可。這個法律在執行上有很多的問題,但這不是今天的重點。對我啟發最大的是它對原住民的定義。菲律賓大部分的人口在血緣上看都是同一個種族,那你要怎麼界定哪些人是原住民?他們是以你的行動來界定的。這就非常適合用來思考香港共同體的問題。

菲律賓歷史上被西班牙、美國一次次入侵,不同的殖民政權要來掌控原住民的地區。可是他們反抗過。無論他們守住了多少,他們反抗過。他們守住了一些,目前仍然保有一些自己的文化、傳統、歷史、語言,那他們就是原住民。他們反抗過、掙扎過,然後在被壓迫下的背景下保留了一些自己的東西,這樣就可以被認定為原住民。這是一個以行動來認定的共同體。不是說要做DNA檢測,驗血緣,或者一定要在某一片土地上生活五百年、一千年,這是不可能的,因為你會被不停地迫遷,殖民政府會趕你走,留島不留人。這個定義非常啟發我,雖然香港沒有什麼原住民的概念。

這也涉及到我博士研究會用到的一個概念,Personhood 人觀。有一本書《依海之人》講的是馬達加斯加的斐索人。馬達加斯加位於非洲東南方,世界上大部分的香草都是那邊生產的,這是個冷知識。那邊有一群原住民叫斐索人。我非常喜歡這本書,因為它提出了一個概念叫流動的認同。斐索人會覺得,怎樣你才是斐索呢?你親海了,捕魚了,住在海邊,你就是斐索。你搬到內陸去,不再做這些事,那你就不斐索。一個人一生中可以有時候是斐索,有時候不是。一個外人到了那邊,也不一定要固定的一個時間才能成為斐索。這種流動的認同對我這種不知道要做哪裡的人來說,非常振奮人心。

你的行動,你這一刻表現出的樣貌,你行事的方式,你所相信的東西,是這些東西在定義你是誰,你是什麼人,你跟什麼人是一群的。當你成了這一群人的一份子之後,你們共同的想要在某一片土地上生活。當然我知道這些事情也是很 ideal。

很多人都跟我說,你現在說什麼原住民都離我們很遠,很理性化,我們不可能回到那種生活。但我覺得不是的,因為他們現在還活著呀。我們有這麼多的學者在研究原住民。我也在研究蘭嶼的原住民。他們還在生活著,反抗著。

四、21世紀極權下的 Zomia

有一個學者叫 James Scott,是我很喜歡的人類學家,寫 escape agriculture,很反資本主義。他在《The art of not being governed》(不被統治的藝術)這本書裡提出了 Zomia 的概念,指一些沒有被國家力量統治的高地地區,分布在緯度都差不多的高地,包括越南、柬埔寨、老撾、泰國、緬甸,以及中國的雲南、貴州等。這些地方一度因為海拔比較高,易守難攻的地勢,難以到達。當地人遊耕,種植生長週期短、懶養的作物,不是會把你固定在土地上的稻米,而是芋頭、地瓜之類的東西。他們逃避賦稅,不用被國家管理,當然也擋住了戰爭等外力的入侵。

可是這個 Zomia 被認為在現代化進程中,面臨消亡的危機。因為在現代戰爭的發展下,還有科技尤其是互聯網、AI的發展,現在還有人類到達不了的角落嗎?應該說,現在地球上人類到達不了的角落,都是人類無法生存的地方,凍土層之類的。不論你在哪裡,你的敵人都可以打進來。

但我自己會覺得,可以想一想,怎樣才能找到21世紀極權下的 Zomia。我自己最近也在想怎麼逃避健康碼,這好像不太可能,沒有健康碼在中國寸步難行,國家對於每一個個人的監控,藉助瘟疫的力量到了一個頂峰。它用一個由頭在無限擴大它的權力。我要讓渡我的權力,把我的臉給它,才能做一些很必要的事。前兩年我還可以不用支付寶,但現在你沒有支付寶,要怎麼打開健康碼?

在這種情況下的 Zomia 是什麼呢?我覺得就是一個沒有科技監控可以到達的地方,沒有人臉識別、衛星定位、健康碼。你就要拋棄你的電腦、手機,一切電子產品,啊,但是,你不能拋棄你的臉。這真的很難,但這是一個值得思考的方向。是不是絕對做不到呢?不一定的。總有一些科技監控力量還沒有到達的地方吧,或是我們可以試著去打造一些反監控的屏障,可能我們都要學習 coding。這是一個方向,現在大家開始越來越注意網絡安全,這是好事。打造一個盡量接近 Zomia 的現代網絡安全空間,保護我們仍然能說話的平台。如果你完全不能說話,你就相當於死亡了。其實也不是,如果你不能說出口,你還可以在腦子裡說。

能說話的時候,盡量說話。不能說話的時候,思考。活下去,然後記得。不要讓自己瘋掉,也不要讓自己陷入另一些的紙醉金迷,例如資本狂潮,中國式的科創行業的熱烈懷抱,盡量不要被他們吸納。做一個稍微有點游離的人,然後等待。

最後我們來聽一首歌好了,黃耀明的《忽爾今夏》。https://youtu.be/2Npz59Z0P9A

忽爾今夏 - 黃耀明

作詞:林夕 作曲:花比傲

看見了漫漫稻田再掠過

看見了烈日在遙望著我

過去每一分鐘剎那之間湧向我

某月某年 仿佛再生

照亮那曾天昏地暗一個炎夏

看見了面上淚痕滑下去

說過了道別話然後別去

聽見了一顆心叫我一手敲碎

那夜與誰 怎麽告吹

那是某年驚心動魄一個炎夏 無端過去

迷離面孔 像昨天的我

曾相識而難以碰面

然後在今天 忽爾今天

再遇 這孤獨少年

看見我為寂寞尋覓伴侶

聽見我為靜默尋覓字句

去到了講不出那個家中的派對

那夜有誰 都不要緊

那是某年通宵達旦一個炎夏 如此過去

看見了漫漫稻田在掠過

(看見了面上淚痕滑下去)都不要緊

那是某年通宵踏旦一個炎夏

如此過去(終於過去)

迷離面孔 像昨天的我(那個我散髮披肩)

曾相識而難以碰面(如炎夏青春的臉)

然後在今天 忽爾今天

再遇 這孤獨少年