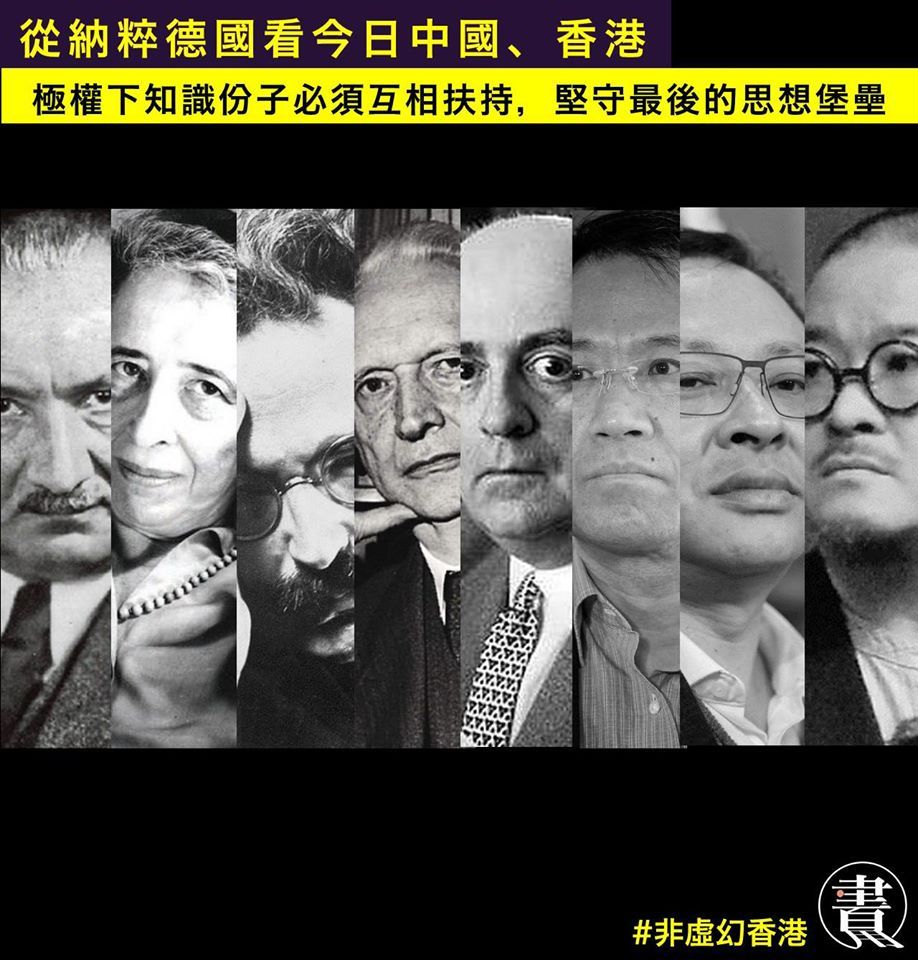

從納粹德國看今日內地、香港:極權下知識份子必須互相扶持,堅守最後的思想堡壘

前言:寫這文章目的,是目睹香港政治氛圍越發不對勁,政權不只破壞整個公共空間,排斥專業擁護庸材、任由警黑治港,鼓動人民互鬥摧毀社會信任,更伸手向私領域,侵犯人民基本自由和私隱;深感若然不再撰文呼召社會良心——知識份子必須更有承擔團結起來反抗,否則以往書本上讀到的納粹故事將會出現在香港。事實上,這兩年習近平政府的處事作風,已使內地與極權劃上等號。最近中國政府「戰狼式外交」、不顧國際齊聲反對在港訂立《國安法》,足見習統治的中國已不再是「和平堀起」,更強橫輸出其意識形態和極權秩序到國際,肆用紅色資本控制其他國家,實現帝國野心。讀史能知今,在極左極權路線橫行下,香港已病入膏肓,民不聊生、人民喪失大部分自由,但事情可能會比預期更加嚴峻和急轉直下,就像昔日納粹堀起時,沒人預料到將來所發生的事情。

****

極權是什麼?極權擅於怎樣運作?這些問題不再只是藏在象牙塔裡無人問津的學術討論,已成為當下每個香港人生死攸關的詰問。這既是壞的開始,也是好的開始。

時空移到 1933 年的德國。當年希特拉成為總理,3 月通過《授權法》後他獲得接近完全獨裁的權力,開始隨意逮捕疑犯、搜查住宅,立法容許電話監聽和郵件審查,在 5 月時更進行焚書行動。這些極權舉動對香港人並不陌生。

詭異的是,當時很多德國人目睹納粹的急速堀起,並沒有特別大反應。即使是知識份子,亦認為納粹太過荒唐,倒台是遲早的事;但事情並沒有如期發展,納粹很快控制了全國,入侵私人領域的每個生活細節、實施種族屠殺,並向世界發動戰爭。

為什麼當初德國人沒有意識到納粹的極權本質及時阻止和反抗,即使是知識份子亦不例外?這問題亦曾困擾雅斯培、沙特、西蒙波娃等享負盛名的大哲學家。他們回憶當時情境,同樣不解自己為何對納粹沒有多大擔憂。

研究極權的漢娜·萼蘭曾指提出 "The banality of evil" 解釋。這概念普遍翻譯成「平庸之惡」,但正確是「惡之平庸」。它是指有些惡相當「平庸」、「碎片化」,不容易察覺,但當個人道德覺察力對之鬆懈,邪惡就會在社會中極速生長。

心理學家 Bruno Bettelheim 曾用一個活靈活現的例子說明:當時納粹在街上經過,人民必須舉手敬禮。沒有人會為了這點小事而冒生命危險不服從,但正是這種細微不起眼的服從舉動,令個人的反抗意識逐漸喪失,不懂在這「日常」裡停下來思考,質疑眼前發生的事是多麼荒謬。

因此,對抗極權,不能放棄思考,不能自我退縮,是不二法門。一旦放棄思考批判,一旦先自限自退底線,那將是整個社會道德和自由的急速崩塌。反過來說,極權主義的主要特徵,亦在支配人民思想。它一方面動員國家宣傳機器、控制傳媒,每日向人民洗腦;另一方面鉗制自由思想的傳播,打撃和迫害異見者。在此「傳播」和「鉗制」的雙管齊下,加上高科技監控技術,現今極權對「思想」控制得更全面,更無孔不入,更無聲無色。

****

大學是一個社會最重要的思想陣地。它既是防御堡壘,守護自由思想的最後防線;也是進攻要塞,為社會提供最具批判力的思想資源。極權亦清楚認識這點。希特拉的極權政體就曾向學府下手。他招攬了多名思想家,其中更包括享負盛名的「存在主義」哲學家海德格,為其搖旗吶喊。

希特拉上台不久,海德格就被授予弗萊堡大學校長一職。在就職演講上,海德格發表了不知恥的支持納粹演講,他當著全校教員和學生說自己加入納粹黨,並會切實執行納粹的新法律。他讚揚希特拉能「為德國建設一個知識和精神的全新世界」,亦將大學納粹化標榜為「最高形式的國民勞動」。

招攬完大思想家,接下來就要清除異見者。海德格在位期間,遵從政權命令將猶太人一律撤職,這包括他的恩師、「現象學之父」胡塞爾及其兒子亦一同喪失教授職位。為了向政權獻媚,海德格甚至在其大作《存在與時間》出新版時刪去給胡塞爾的獻詞。

與之對比,也許香港暫時仍未走到學者公開支持極權的地步,但內地學府早已大肆宣揚「偉大的習近平思想」,校園亦淪喪為學生告發老師、同事互相猜忌的文革氛圍。香港並不遙遠。中學老師連番被告發、起底,乃至最近港大法學教授戴耀廷、浸大講師邵家臻、嶺大助理教授葉蔭聰,這些走在公民社會最前線的學者同樣遭受解僱、退約、失教席。

這其實是相當大的警號,顯示本地政府正向著最壞的方向走。如果香港人仍未有普遍察覺信號,以為只是針對個別不聽話人士,就只會像當時德國人一樣不以為然,最終政權走向獨裁腐敗,全城市民遭受極權的殘害。

****

公共知識份子代表社會的良心和思想。當他們被趕離於校園,意謂著政權正毫無顧忌地毀掉社會的道德、文化根底和思想理念。在這危急關頭,知識份子必須團結起來,互相扶持才有希望。

當年被納粹迫害的哲學家雅斯培、阿多諾和漢娜.鄂蘭,正是一邊逃亡,一邊與各地知識份子聯系。漢娜.鄂蘭就和雅斯培是好友,他們經常互通書信。阿多諾在流亡期間亦廣泛結交其他流亡的有識之士,其中一個正是班雅明(遺憾班雅明最終被納粹軍人捉住,絕望下選擇自殺)。這些結交來往除了令彼此獲得心靈支持,亦能在交流中將思想更加發揚光大。

在面對現實的人道災難,知識份子的思想亦會變得更加深刻重要。縱觀歷史,每逢動盪時代,亦是思想的黃金時代。學者應該抱有公共關懷,令埋藏在學院已久沉寂的「研究」重獲活力,變成散發光芒的「公共思想和力量」,而不是只顧躲在學院開會撰文。這就像當時雅斯培、阿多諾他們思考如何抗衡納粹的意識形態、為在巨大災難下「人類的存在處境」如何確立寫出巨著——現今我們彷彿遺忘了這些思想家的偉大作品,正是不少來自於直面現實下思考的成果。

回顧今天,內地清華大學法學教授許章潤正是處於這種極端時代思考法學、歷史和政治問題。2018 年,中國通過修憲草案,習近平「終身主席」時代降臨。同年 7 月,許章潤撰寫萬字長文〈我們當下的恐懼與期待〉評撃習近平政府犯下八大問題,並提出八大改革建議。該篇文章譽為最全面剖析中國的體制、政治、民生問題的文章(其中不少論點亦適用於現今香港,值得一讀再讀),引發內地知識份子巨大迴響,但許章潤亦因而被暫停職務。

許章潤得到大量本地和國際學者聲援,最終復職。經過「懲罰」後,許章潤並無因而自我禁聲,更多次發文提倡公民社會理念。在 2020 年 2 月,他再撰寫〈憤怒的人民已不再恐懼〉鴻文。該文章譽為近年批評中國政府最淋漓盡致的文章,在兩岸三地廣泛流傳,據說在內地就有大量微信帳號因傳這篇文「被炸掉」。可是,習近平政府如預期般並無接納有識之士的良言,反而用一貫罪名誣衊其「嫖妓」,毀其名聲,並將其收監。雖然許現已保釋,但亦因「敗壞社會道德」而被辭退教席。

極權下能保住性命和人身安全已很難得,像劉曉波就屈死在獄中,令人悲痛。許章潤的批評言辭相當辛辣,換著普通人早就深陷牢獄,坐上十年八載。但許如今還能公開發聲,很大程度是因為他廣交知識份子,學術造詣和風骨備受國內外的知識份子尊重;極權政府因而有所猜忌,不敢貿然行動。日前知名法學家約瑟夫・拉茲 (Joseph Raz) 更致信給清大校長,指其處分許不恰當,並認為清大不再是值得合作的夥伴。學術圈子正是需要這種相識相知,文明才能戰勝野蠻。

反觀今日戴耀廷、邵家臻、葉蔭聰等重要香港學者受到政權打壓,聲援不高,關注不夠。如果知識份子再不團結,再不互相扶持,只顧自保,極權只會更加張牙舞爪,只會有更多教師失去教席、因言獲罪,甚至內地的「文革批鬥文化」亦會大批引進到香港,最終殺死香港。

****

歷史總是令人諷刺。海德格支持納粹,雅斯培和漢娜.鄂蘭反抗納粹,但雅斯培曾經是海德格的親密好友,而漢娜.鄂蘭更是海德格的昔日情人。相識士人,有人墮落,有人反抗。兩種選擇亦種下了未來的命途:漢娜.鄂蘭成為了反對極權的標誌思想家,而海德格就留下了永世擺脫不到的污名。

海德格本來是可以不用走到這個地步。他的「此在(Dasein) 」思想,一直強調人的開放性:人要曉得聽取自己內心的呼召,勇敢活出自己,不要成為隨波逐流的群眾一員。這個哲學理念本來是可以抗衡納粹的意識形態,但海德格反而用這觀念來支持納粹的強人種族主義思想;這不禁令人認識到知識份子最重要的是良心和風骨,否則再宏大的知識思想不過是腐壞的工具。

要用思想去捍衛或服從極權,還是用思想去反抗極權,知識份子必須做出正確的選擇。人過留名,雁過留聲,一個人要不要毀掉自己的信念,壞掉自己的名聲,歷史會記載,人民亦永記在心中。面對極權,我們不能妥協。能力越高、知識水平越高,就越應為社會發聲。即使體制已淪喪,但人心不死、自由思想流傳在民間,社會一日仍有希望。黑格爾曾說過,「當哲學在灰色之中描繪灰色的時候,這一生命型態已陳腐衰老,無法重生,僅能作為認識的對象。密納發的貓頭鷹只有在黃昏來臨之時,才會展翅高飛。」黃昏已近,盼所有知識份子都銘記於心,同心協力,一起走下去。