《生活在树上》错在哪儿:上海作文状元点评浙江争议范文

浙江高考范文《生活在树上》一经发表,引发骂声一片。但有趣的是,这骂声中还隐约透着一丝心虚。评论者往往先“承认”这篇文章旁征博引,用典准确,只是不接地气,言下之意不装逼还是好同志。也难怪网友缺乏理论自信,毕竟浙大中文系副教授,阅卷组组长陈建新都放言本文是他几十年阅卷生涯中难得的佳作,老成而深刻——主考大人定了调,旁人哪敢说话。

那这个恶人我来做。我在文字方面很轴,高考都敢即兴写古文,绝不接受陈建新这种颠倒黑白的论调。《生活在树上》最大的问题不是晦涩,而是“不通”。换言之,改掉那些哗众取宠的字眼,这篇文章从文法到思辨上也有问题。作者中文的语感很差,陈建新觉得好,那他也差。我今天就从三个方面(文法、翻译、审美)谈谈这篇范文的问题在哪,以及如何锤炼好的中文。

首先,在考场上故作艰涩之语夺人眼球,也是古人玩剩下的。其背后的逻辑是,由于科举提供的名额并不能匹配人口增速,因此竞争愈发剧烈。考生不得不标新立异以求脱颖而出,所以古代科举的文风,往往十余年为之一变。例如北宋早期,翰林们还承续晚唐以来靡丽的诗风,引发了考场堆砌辞藻的风气,即所谓“西昆体”。其后石介等人极力反对“西昆体”,因石介为太学讲官,故这一派称为“太学体”。太学体得势后,逐渐矫枉过正,到了后期从反对堆砌华丽辞藻,演变成了堆砌生涩字眼的另一种西昆。欧阳修任主考时便着力杜绝“太学体”的时弊。当时太学体有位大将叫刘几,欧阳修阅卷时读到一句“天地轧,万物茁,圣人发”,断言“此必刘几所作”,将试卷涂红示众。后来证明果然是刘几所为。这个例子其实还道出了“太学体”的另一个隐患,艰涩的字眼既然能夺人眼球,就足以作为与考官舞弊的暗号。只不过刘几撞上了要整顿学风的欧阳修罢了。

比照来看,可以说西昆体更接近我高考时(09年)的风气,考生不论什么话题都要把惨遭宫刑的太史公拿出来一顿抒情。而这篇《生活在树上》则近乎太学体。但这只是一种粗糙的近似。实际上无论是西昆体还是太学体人物,在今天当个国学大师都绰绰有余。堆砌华丽的辞藻也好,艰涩的字眼也罢,他们至少文法是通的,只是在措辞上卖弄。但《生活在树上》文法不通,用典也似是而非,文字与思辨上都有问题,这样的文章被主考奉为佳作,实在可悲。

以满分范文的标准,《生活在树上》文法错误不胜枚举。为了避免锱铢必较之嫌,我只分析第一段最后一句:

但面对看似无垠的未来天空,我想循卡尔维诺“树上的男爵”的生活好过过早地振翮。

这种拙劣的表达在文中俯拾皆是,很多人觉得很怪,但不知怪在哪里。

首先,“看似无垠的未来天空”中的“看似”是多余的。用“无垠”所描述的事物中,每一个本质上都是“看似无垠”——“无垠的田野”如果真的无边无际,那全球粮食问题早解决了。对文字敏感的人应该感觉到,无垠作为夸张性的形容词,本身就内嵌了“看似”。更低级的则是“未来天空”这种表达,有着浓厚的翻译腔。看得出作者想与后半句《树上的男爵》相呼应,呈现一种具有空间性(天空)的未来。好的中文应该从赋比兴入手,通过修饰来烘托内涵,而不是直接把名词凑到一起怼脸上。比如我们比较一下这两种表述:一望无际的未来(空间性)、山雨欲来的未来(时间性)。而且,无垠一词本身就囊括了空间性。所以,“面对无垠的未来”已经足以表述作者的信息。

而后半句更是拙劣:“我想/循/卡尔维诺“树上的男爵”/的生活/好过/过早地振翮。”这句话明显头重脚轻,到了句末才出现“好过”这个谓语性的转折,活生生把中文写成了日语。解决头重脚轻有很多方式,首先把《树上的男爵》改成书名号,那么卡尔维诺这个人名是不必要的。他的必要性只在于考生向考官显摆“你看我连卡尔维诺都知道”。事实证明,主考大人更浅薄,还真吃这套。除了日语式的谓语后置外,这句话还出现了英文从句性的表达。我认为a好过b,其中a与b在语法上固然可以是名词性的句子,但一般是简短的名词,因为中文提供了我们更多变的方式规避过长的从句。比如:

相较于过早地振翮,我更青睐《树上的男爵》的生活。

我这么改,背后的理论基础是古文积累的语感。这句的结构不就是“临渊羡鱼,不如退而结网”吗?为什么非得说成“我想循临渊羡鱼的生活模式好过退而结网”?

如果加上他的前半句,再调整一下语序,那就是:

无垠的天空下,相较于过早地振翮,我更青睐《树上的男爵》的生活。

我把“面对”也删了,因为这句话主语是“我”,一般语境下,“我”和天空不需要谓语,非要谓语也是仰望而非面对,只有盘古才能面对天空。换句说话,这句话除了用词不准确,“面对”、“看似”、“卡尔维诺”等全是废话。我不明白陈建新怎么能说出本文“没有任何无用的废话”这种话来。更何况,这句“无用的废话”,又是一句废话。难道还有“有用的废话”?是这本《高考作文实战实训》吗?

有人可能觉得我咬文嚼字,毕竟原作是考场作文。且不说此文有套词之嫌;也不说每一位考生都写的是考场作文,“考场作文”不能豁免对于范文的严格要求;我想强调的是语感是可以内化的。语感好的人不会写出“面对看似无垠的未来天空”这种空话来。

原句中最重要且贯穿全文的问题还不止于此,而是所用文字的冷僻程度极不协调。原句出现了振翮:翮即翅,振翮也就是振翅,虽然振翮主要引申为志向远大,但非要说同义替换了振翅到也不算错,只是品味很低级。问题是“振翮”前面出现了一个极度口语化的“好过”。引起了强烈的不协调感。文字华丽还是朴实,自古各有千秋。“秋水共长天一色”为世人传颂,但“老妪力虽衰,请从吏夜归”何尝不是千古名篇?这就同书法一样,重点不在于单个字的结构,而在于整篇书法或文章的一致性(consistency)。出国党都知道英文单词可以依照标准化考试分为四六级词汇、Sat词汇、托福词汇、GRE词汇等等。中国学生的一个通病就是,喜欢在gre写作中强塞自己刚背下的词,好像不塞进去就亏了,又好像考官会像这位陈建新一样直呼内行。实际上,这种作文往往得分很低,原因也不难理解,因为中国考生词汇贫瘠,在大量四六级词汇中夹在几个GRE词汇,只会显得不伦不类,写出来的句子就像“昨儿我在华莱士用膳,诚哉“拉稀的华莱士”,一回来我就出恭了。”这种文字如果是刻意用来搞笑,那还挺尬的;如果不是刻意用来搞笑,那其实挺搞笑的。

当你读到一篇有几个词特别扎眼的文章时,其实不是作者学识渊博,而恰恰暴露了他词汇量有限,无法维持整体文字的一致性。试问一个人的文章四六级词汇夹杂GRE词汇、究竟哪个才代表他的真实水平?这就好比已知黄晓明有5张照片目测180,有5张目测170,请问他的身高是170、180还是175?身高作假不能变矮,却能增高,词汇也是一样。为何词汇量有限,因为他没读过自己引的东西,只记了个标题或几句引文,无法内化这些概念。

当大家都沉迷在千篇一律的西昆体中,语不惊人死不休的太学体当然鹤立鸡群,无怪乎陈建新声称今年浙江卷用典虽多,却都不及这篇深刻。但《树上的生活》虽然乍看有几分太学体的味道,却至多是破产版的太学体:他不仅用词刻意求怪,而且文法与文字表述充斥错误。一类卷尚且不算,谈何满分。

文字方面就不多提了,每一段都可以如此批驳。错误的类型大同小异,恰好暴露出作者语感的缺失,而非一时失误。接下来谈翻译问题。这个问题又可分为两块,文字的翻译腔与引用的译著。翻译腔除了前述从句问题外,还存在语作者大量援引的西方理论:从达达主义、拔魅、到“无可言说之事”等等。

从卡尔维诺到韦伯,作者对这些作品或理论的理解仅停留在看着中译本标题报菜名的阶段。这点已有多人分析,我就不赘述了。本文主要谈什么是“好的中文”。因此仅从中文写作的角度,谈谈为什么要避免大段翻译腔的词汇。

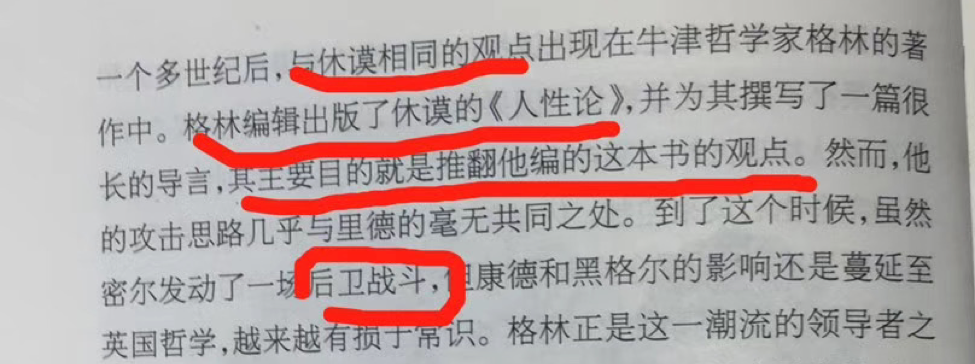

我也从事翻译理论及实践,深感国内各种理论译本质量低劣。有的译者看不懂原文,直接就用google翻译了事,艰涩的西哲更是重灾区。哪怕是译林出版社也不能幸免,例如下图是译林出版的《牛津通识·休谟篇》:

划线句存在明显的自我矛盾:格林是如何既与休谟“持相同观点”,又在休谟的《人性论》导言中“推翻休谟的观点?”好在这套丛书附有原文。原文第一句是same conception of Hume,而不是same with Hume’s conception.这段话看似是译者英文水平问题,其实也是译者逻辑乃至工作态度问题。毕竟英文再差,难道还读不出自己翻译的中文里的矛盾吗?更搞笑的是红框中的“后卫战斗”,原文是rearguard action。Merriam-Webster对这个词解释是“a defensive or delaying fight engaged in by a rear guard (as in covering the retreat of an army or the evacuation of a besieged garrison)”,类似于在敦刻尔克撤退中掩护大部队断后的作用。这里原文显然用的是引申义,指的是虽然密尔殊死一搏,想要抵抗康德与黑格尔对于英国哲学的影响,但仍然归于失败。那译者为何搞了一个“后卫战斗”出来?因为google 翻译的结果恰好是后卫战斗——译林的译者已经懒到连英文字典都不查了,这就是中译本的现状。

中译本水平低下具有客观原因,例如译作并不算学术著作,因此业界权威往往不愿意做这些吃力不讨好的事,于是层层转包给研究生。换言之,市面上西方一流大师的著作,往往是二三流学人翻译的。而吊诡的是,这些二三流学人所发明的词汇,却被浙江这位高考状元津津乐道。甚至还嫌其不够晦涩,例如把韦伯的“祛魅”改成“拔魅”。

之所以想到“后卫战斗”是因为浙江状元用了一个专业名词:批判投诚。

但我们所应摒弃的不是对此的批判,而是其批判的廉价,其对批判投诚中的反智倾向。

我本以为这个词是英文的直译。重读后才发现,“批判投诚”根本不是一个词,只不过是用投诚替换了投降。作者想表达“对批判的投降蕴涵反智倾向”。

我还是高估了这位状元,直觉上认为“批判投诚”是一个专有名词,是下意识地为他规避语病。原文对不假思索的批判持贬义,所以才说向批判投诚是反智的。但“投诚”和“投降”不一样,投诚是站在获胜方的视角。如果对批判持贬义,那就应该是向批判投降或叛逃,怎么能是投诚?老实说,连投诚和投降的语感都没有,居然觉得用投诚更高级,读到这里我真有一种“萧峰大好男儿,竟与此人为伍”的火气。但错不在考生,错在慧眼识猪的主考。

我09年参加高考,用文言写了一篇讨论书法境界的作文。经常有朋友转发我其他的文言作文,但我对各种猎奇的作文形式其实持否定态度。因为文章万变不离其宗的是“言之有物”。不论采取什么形式,要剔除形式之后也是好文章才行,否则岂非买椟还珠?也正是这个原因,我对那篇满分古文《绿色生活》评价很低——因为它用白话文写出来,只是一篇毫无亮点的水文。

《树上的生活》比《绿色生活》更差劲的地方在于,它连形式都是错的。语病满天飞,想要寻找高级感,却模仿三流论文或译本的口吻,取法乎下,连画虎类犬都算不上。这样拙劣的形式被称为“深刻”,只能说明阅卷者连阅读这种形式的门槛都没迈入,被几个名词整懵了。

开头就说,陈建新的中文不行。中文系(特别是现代文学方向)的中文不行其实也不算新闻。在西方知识论把持学界的背景下,传统的文章学早已无容身之地。中文系写的也是期刊论文的文,而非文以载道的文。与其说是“中国文学创作系”,不如说是“中国文学评论系”。文学青年进了中文系,大概等同于足球少年去当解说员。解说员可以讲解比赛,但如何当教练指导球员?

其实就连陈评语的寥寥百字,也有多处语病。除前述“多余的废话”本身就是废话外,他评价《生活在树上》为,“文字的老到与晦涩同在,思维的深度与稳当具备”。这里“同在”与“具备”含义相同,是对仗最忌讳的“合掌”。至于“文章从头到尾逻辑严谨”中的“从头到尾”也是废话,而且作为评语全篇充斥着“从头到尾”这样口语化的倾向。更让人齿冷的是,陈建新语带讥诮地表示虽然第一位阅卷者只给了39分,但阅卷组给了满分,“说明我们的阅卷老师还是能识别作文的好坏的”——这是要讽刺第一位老师不配阅卷?至于最后那句“其中的晦涩也不希望大家模仿”,就像明清淫书卷首的“诲淫诲盗”一样鸡贼。淫书总说自己描写情色是为了帮读者戒色,但是读者为什么买来看大家都懂。阅卷组把这么一篇“深刻”的文字选为范文大书特书,还说其中的晦涩不希望大家模仿?不模仿晦涩还有什么可模仿的?

撇开这些考场的怪力乱神,最后谈谈如何锤炼好的中文,这就涉及到文字的审美问题。我的看法是:好的中文,还要从古文中汲取养分。但这并不是查字典用几个“振翮”糊弄外行,而是要内化古文多变的句法形式、谋篇布局的起承转合、以及从洗练的古文中体会字与字之间细微的差异。诚然,从推广教育的角度,白话文是历史潮流,但白话毕竟源于贩夫走卒的口语,如果要追求书面语言的精确、多样与高雅,还是得从古文中来。

思辨与文笔是文章的两个基础。打好基础靠的是古文和英文,不是现代文,更不是高考范文。内化了古文的句法结构以及对于文字的锤炼,创作现代文就像通俗歌手唱流行一样信手拈来。而学习英文则有助于掌握现代生活背后西方文明深邃的思想基础。

最直观的来说,古文凝练了数千年来中文使用者思想与文采的精华;英文则承载西方文明数千年思想的载体;现代文只对应了上一个动荡不安、百废待兴的中文世界;至于中文译著?鸠摩罗什说翻译如“嚼饭与人,非徒失味,乃令人呕哕也”。现今许多“高级理论”的译著就是如此,不过是近年来二三流学人把西方理论咀嚼过后再喂给你,有的甚至是吃完了再拉给你。

所以要写好现代文,需要好好学古文。

就连高举白话文大旗的鲁迅,写的也是“建安风骨、尼采文章”。没有深厚的古文积淀,鲁迅也写不出那么沉郁顿挫的文字。例如那句“真正的猛士,敢于直面惨淡的人生”,哪里是现代文,分明就是“夫猛者,泰山崩于前而色不变”的变体。要换我们新科浙江状元来写,就成了,“面对真正的猛士理想,我想循惨淡的人生的道路好过过早地逃避”。

可惜浙大陈建新副教授,贵为鲁迅研究会常任理事,竟然捧着这么一篇作文,直呼:“给他满分足以彰显浙江考生的水平。”不知鲁迅的棺材板还压得住吗?

至于文字品味如此低劣的人,如何成为浙江考生的主考,我想在下一篇中作答。下一篇将比较晚明科举与当今高考,分析高考作文场域的权力结构,回答为何真正的“小镇做题家”就在阅卷组内部。对你没看错,我也要用“场域”、“权力结构”这种“高级”的学术概念,只不过这次我会展示一个作文状元是如何用学术概念说人话的。