記者手記:特朗普的代表離開台灣後,我走進了李登輝的追思會場

原文載於《端傳媒》廣場欄目,歡迎點擊前往,閱讀其他精彩相關報導

某天上午,我剛參加完台灣外交部的例行記者會,正要離開時,看見外交部正對面的台北賓館外有民眾正在排隊,才猛然想起李登輝的追思會場就辦在台北賓館,而我也還沒去現場看過。

就這樣,我在毫無計畫的情況下,也加入了追思者的隊伍裡。

對我來說,李登輝逝世其實別有意義,不過並不是因為他對我、對台灣有哪些功過,而是因為我活了三十多年(編按:作者為 1986 年生),還是第一次真的遇上元首過世(嚴格來說,我其實漏算了 1993 年過世的嚴家淦,但他畢竟只是蔣氏政權交替時期的代理總統,過世時我也懵懂無知)。

雖然抱著記錄者、觀察者的心態進到台北賓館裡,但在追思會場裡時,我還是不時感到動容。然而讓我感動的倒不是李登輝本人,而是前來追思會的民眾,以及會場裡的氛圍。

首先,民眾在進入台北賓館之前,完全不需經過任何安檢措施。

光憑這點,就讓台灣和很多「泱泱大國」(包含美國)顯得非常不同:在台灣,即便是一個「爭議性」的前元首過世,主政者似乎也不太擔心有反對者來砸場,更不害怕有「恐部分子」來藉機行動。

不過事實上,李登輝的追思會場並非完全沒有張力──8 月 14 日李登輝遺體火化當天,就發生了民眾在會場裡對李登輝肖像潑漆的事件,而台北賓館周遭在追思會舉辦期間,的確也配置了比平常更多的維安人員,但整體而言,追思會場並未給人戒備森嚴的感受。

此外,追思會場內其實沒什麼工作人員在引導民眾,最多只向民眾指出了「室內祈禱區」、「室外追悼區」兩個區域,接著就任憑民眾自發排隊、或自行選位就座。

會場裡播放著李登輝生前最喜歡的歌曲《千風之歌》。雖然是上班日的上午,但前來的民眾還是絡繹不絕(我原本以為這個時段不會有人),有些是坐輪椅過來的老年人,有些是手拿公事包、西裝筆挺的上班族,還有些是一家老小、全家前來,氣氛其實既不肅穆、也不哀戚,反而還很溫馨。

有些人會在戶外追悼區向李登輝的遺像鞠躬,但那其實是追思者自發(或者模仿其他追思者)的行為,現場也沒有人強迫、引導來者鞠躬行禮(我自己就沒有鞠躬,只是靜靜地在旁邊看而已),更沒有人要求追思的人嚎啕或啜泣──實際上,我在場時也沒看見有人哭泣,但祈禱區一旁還是貼心地放了一盒面紙。

不過這種自發、溫馨的氣氛,卻反而讓我覺得情緒高漲。

在現場的我,油然生起一種感覺:前來會場的人,彷彿都像在赴一場「沒有約好」的約──沒有人事先約好,卻都在歷史的道路上,一起在這個追思會場中相遇了。

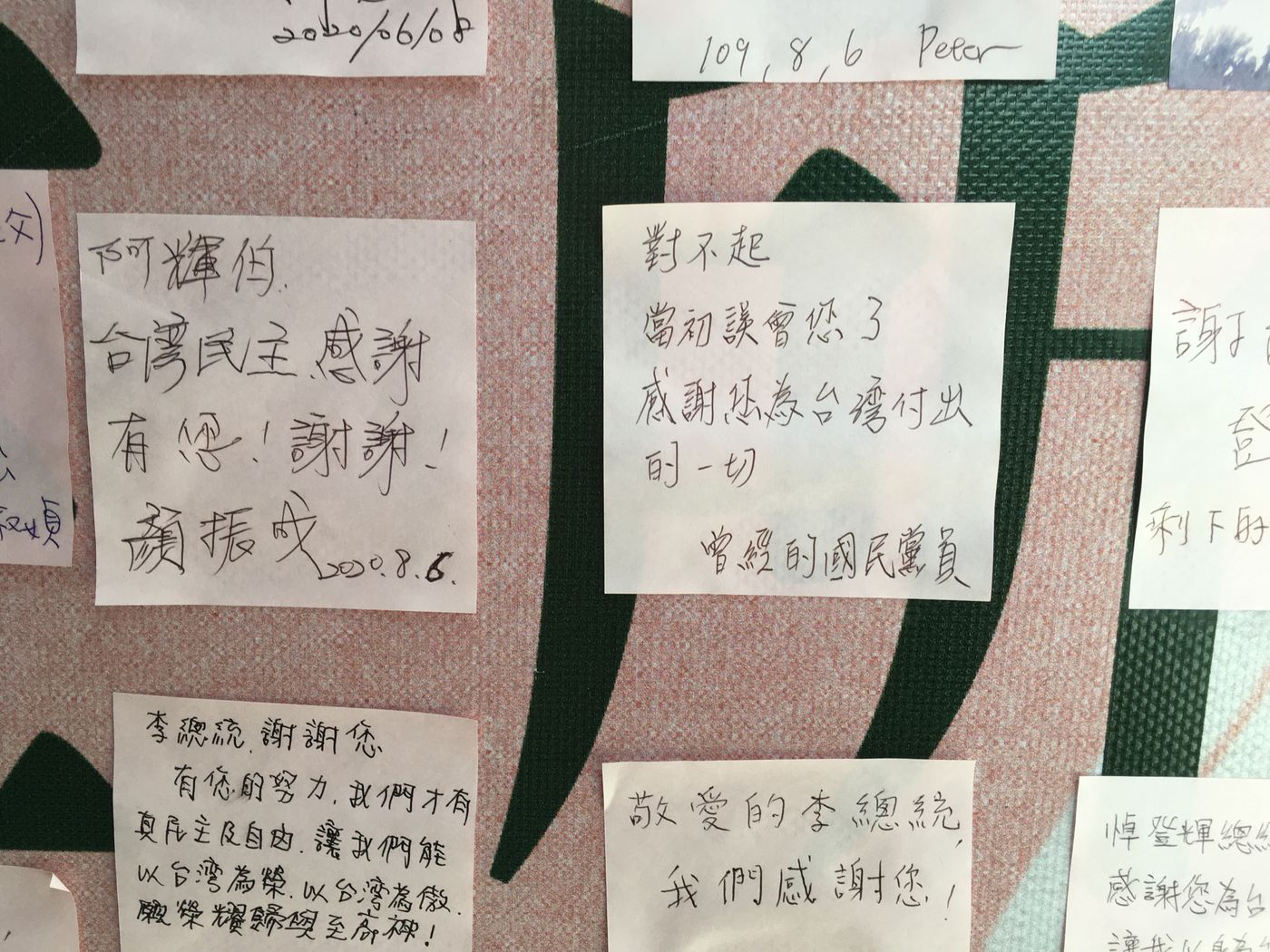

從民眾的便利貼留言來看,那場還沒約好的約定,其實指向的也都是同一個心願、同一個想望,雖然指向未來,卻沒有明確的實現日期。然而有些諷刺的是,當香港人正在試圖用便利貼拼接民主訴求、卻接連遭到撕毀之際,出現在台灣的這堵「連儂牆」,卻是在追思一位元首。

那些留言使用的語言各異,除了最常見的中文之外,也有不少日文、台語的白話字拼音,各個駐台使節、外來移工的母國文字,用注音符號寫成的童言童語,甚至還有香港人張貼了自己印製的海報。

剛剛結束訪台行程的美國衛生部長阿扎(Alex Azar),於 8 月 12 日前來追思時,也留下了一張紙條,上頭寫著「李總統遺留下的民主制度,將會永遠推動著美台關係的進展。(President Lee’s democratic legacy will forever propel the US-Taiwan relationship forward.)」

另一則顯眼的留言,則來自一位署名為「曾經的國民黨員」的追思者,他/她在便利貼上寫著:「對不起,當初誤會您了,感謝您為台灣付出的一切」。

就在我快速瀏覽留言的同時,一位坐在輪椅上的老太太,也正在用筆寫下她的留言。我看著她將便條紙交給身旁包著頭巾的印尼籍看護,再請她轉交給工作人員;等工作人員將她的便條紙貼上牆後,老太太又在輪椅上,向工作人員深深地鞠了一個躬。

從小在「民主氛圍」之中成長、對蔣介石過世時民眾在街上哭倒的歷史影像總會不以為然的我,看見這幅景象的當下,卻不禁感到疑惑:

如果台灣人在歷經政黨輪替、努力掙脫黨國體制之後,仍會因為前元首過世而感到如此悲傷,那麼當年夾道為蔣介石出殯的人民,或許的確有不少是發自內心感到悲傷的?在台灣從威權體制過渡到民主政體時上台的李登輝,會不會是最後一位能讓大多數台灣人都如此感念的元首呢?

在「民主大道」旁,悼念民主路上的李登輝

話說回來,將李登輝的追思會場辦在台北賓館,倒也合情合理,因為李登輝的下半輩子有不少時光,就是在台北賓館周邊度過的;這裡從百多年前,就一直是台灣的權力中樞。

這是一個「黨國一體」的國家,「黨政一把抓」地包夾了整個台灣,而李登輝就在這條大道的兩端,來回穿梭了二十多年。

建於日治時代的台北賓館,最初其實是台灣總督的官邸,而斜對面,就是彼時日本統治台灣的權力中樞──台灣總督府。

二戰結束、國民政府接收台灣後,國民黨政權並沒有拆除這座日本人留下的最高殖民機關,反而還在播遷來台之後,將其改為總統府、直接搬了進去,而原本的總督官邸,則改作接待外賓、舉辦國宴之用。

除了總統府之外,國民黨也將黨部設置在總統府正對面的大道盡頭,讓黨部與總統府遙遙相望,儼然在都市中傳達出一種空間隱喻:這是一個「黨國一體」的國家,「黨政一把抓」地包夾了整個台灣,而李登輝就在這條大道的兩端,來回穿梭了二十多年。

到了 1994 年,國民黨又改建了黨部,在原址興建了一座氣派的大廈,不只高度壓過總統府,還在建築物外緣設計了兩堵空心牆,作出「向前環抱總統府」、「將總統府攬在懷中」的形貌。豈料這種直白的建築語彙,並沒有為國民黨帶來實際的好彩頭:新總部落成之後的第一次總統大選,國民黨便在內部分裂的情況下落敗,而激憤的藍營選民,也在選舉結果出爐後包圍了國民黨部、要求李登輝辭去黨主席以示負責──那位在牆上留言、自承「曾經誤會李登輝」的國民黨員,當年或許也身在其中。

而所有這些台灣民主路上的風風雨雨,再不堪、再激昂,台北賓館都曾靜靜地在一旁見證過。

被譽為「台灣民主大道」的凱達格蘭大道,也舉辦過無數場「選前之夜」、造勢晚會,也是許多示威遊行的起點或終點,而佇在大道上的台北賓館,就是這些民主戰役的最前線。巴奈為了抗議蔡英文政府未將私人土地納入「原住民傳統領域」、在凱達格蘭大道接力靜坐時,倚靠的就是台北賓館的圍牆;同性婚姻專法《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過之後,同志團體也曾在台北賓館的圍牆外「辦桌」(台灣一種以流水席餐宴方式進行慶祝的習俗)。

在這條民主大道旁,追思台灣民主路上最重要的一位政治人物,的確十分適切。

「最高領導者的條件」:台、日、韓後殖民三角

然而我心中的情緒,卻因為現場放置的幾本李登輝著作而岔了題——那些書,是李登輝基金會在追思牆旁擺放的,有思索台灣前途的《二十一世紀台灣要到哪裡去》、《新台灣的主張》,也有李登輝皈依基督教後所作、將那句名言「我是不是我的我」連結上宗教內涵的《為主作見證:李登輝的信仰告白》,不過並沒有太多追思者駐足翻閱。

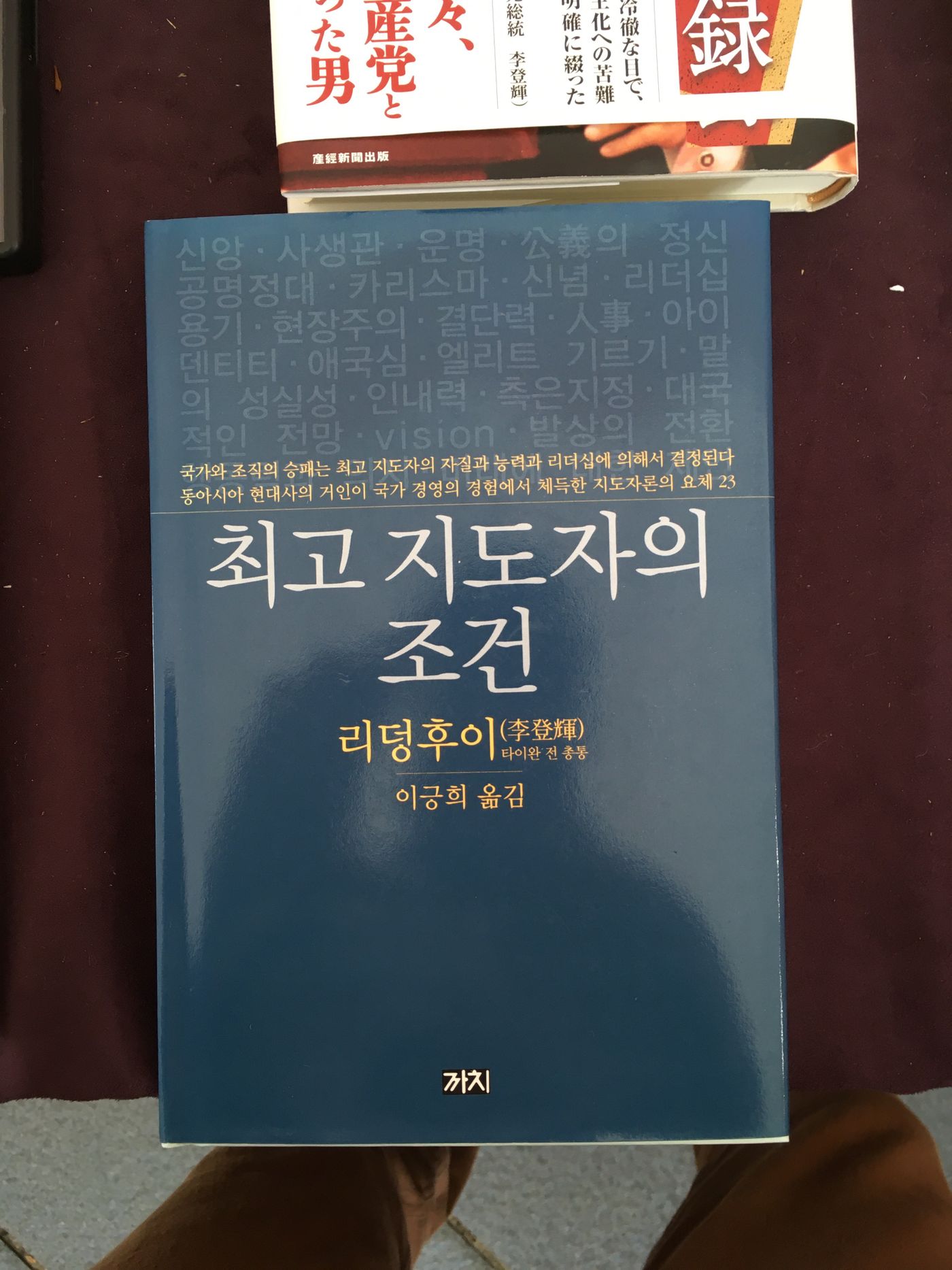

對我而言,其中最有意思的則是韓文版的《最高領導者的條件》。

看了一下譯者簡介,韓文版顯然是根據日文版、而不是根據中文版所譯成的;其對李登輝的稱呼,也和日本一致,引用的是中文詞彙轉寫而成的「総統」、「총통」,而不是日韓詞彙「大統領」、「대통령」。

不過這種以日文版為中介的轉譯過程,倒也巧合地反映出了日韓台的「三角後殖民關係」:直到韓國流行文化崛起之前,近代的台韓關係,實際上都是透過第三者在進行中介、或是使用第三者的框架在理解彼此的。

比方說,在二戰結束之前,也就是李登輝開始懂事上學、形塑世界觀與自我認同的年代裡,讓台灣和朝鮮半島產生連結的,其實就是日本殖民者這個紐帶、以及同為日本殖民地的身份。

二戰結束之後,台灣則和韓國一起成為冷戰架構的前線,也一起成了島鏈上的反共先鋒──在這個時期,台韓之間的紐帶,是透過美國連結起來的,而李登輝也在這個時代裡,先後兩次前往美國留學。

等到冷戰終於結束,台韓之間卻又因為冷戰終結、中韓建交,而彼此隔絕了一段時間;此時維持台韓紐帶的,則是一群「效忠國民黨」的「韓國華僑」。事實上,直到十多年前,大多數台灣人對韓國的想像,有很大一部分都是在台的韓國華僑所中介、轉譯出的結果——比如「炒碼麵」、「韓香村石頭火鍋」、「可利亞石頭火鍋」(「可利亞」據說就是「Korea」的音譯),就很有可能是韓國華僑帶來台灣、或在台灣的發明,它們雖然曾經被台灣人當作「韓國菜」,在韓國卻不見得存在(或在韓國被視為「中華料理」)。

弔詭的是,台灣在 2000 年第一次政黨輪替之後,效忠國民黨與中華民國的韓國華僑社群,也開始普遍將李登輝視為不可饒恕的民族罪人,從此對他沒有好話過。

儘管台韓之間這種必須透過第三者中介的交流現象,近年有了不少變化,但我們直到今日都仍偶爾能夠看到這種現象的殘留──《돌아와요 부산항에》(回到釜山港來吧)這首經典的韓國歌曲,從發源地輾轉經過日本、最後傳到台灣的過程,就是一個很好的例子。

《돌아와요 부산항에》這首歌,原本是 1972 年趙容弼(조용필)出道時的代表作,曲調屬於典型的韓國演歌;這種音樂類型,最初於日本殖民時代引進朝鮮半島,並逐漸在韓國落地發展而成今日的樣貌,本身就是日本殖民的一種文化遺緒。

很有意思的是,這首歌的歌詞以釜山港為主題,講述的是某個韓國人期盼赴日未歸的兄弟能盡快返國的心情,而釜山也正是日帝時期,朝鮮殖民地人民來往於韓日之間的必經門戶。如果我們把目光放到這首歌發行的 1970 年代,歌詞的內涵就很好理解了:當時正好是韓國剛從戰爭廢墟中走出、正在高速發展經濟的時代,而出現在歌詞裡的五六島、冬栢島也都是釜山知名景點,可以召喚海外同胞的思鄉情緒、呼喚他們回國奉獻,讓整首歌曲充滿了愛國精神。

後來這首歌傳到了日本,但日文歌詞的涵義,卻被改寫成一位日本女性期盼愛人從韓國歸來的故事,因而從一首韓國的愛國歌曲,搖身一變成為愛情歌曲《釜山港へ帰れ》(回到釜山港來吧,與韓文原曲同名),而原唱趙容弼甚至也紅到了日本,曾和演歌天后天童芳美一起登台演出這首歌。最後,這首歌又從日本傳到了台灣,被改寫為《風雨情》這首台語歌,成為韓、日、台的「後殖民紐帶關係」的文化實例之一。

後來不少人都認為鄧麗君翻唱的日文版,是這首歌最好的版本之一,而 YouTube 上的鄧麗君版本下方,也有韓國網友用日文留言「唱得真好,中國人用日語唱一首韓國歌」(上手いね、中国人が日本語で韓国の歌を唄う),忠實地反映了這種帶有後殖民色彩的東北亞三角關係。

回看李登輝在台北賓館的追思會場,這本被靜置在角落,由韓國學者經由日文版、翻譯成韓文版的《最高領導者的條件》,大概也就是這種「東北亞後殖民紐帶關係」,以及李登輝生平的一個巧合的註腳吧。