笑话的社会史①:科举、例监与晚明的监生笑话

笑话的社会史是我很想写的一个系列,也与我的研究方向有关。关注笑话的契机是多年的一期台湾综艺,主题为评选“年度最不好笑艺人”。节目组请了十来位谐星,插科打诨乱作一团。但是在“最不好笑艺人”揭晓的一瞬间,舞台莫名严肃起来,继而一阵爆笑。当选者脸色极其尴尬,连一丝假笑都挤不出来——在周遭的爆笑声中显得颇为刺眼。

这一幕让我深感震撼。从什么时候开始,笑话成为一种商品,幽默成为一种社交能力甚至个性,搞笑与否甚至成为关乎自尊的职业素养?这恐怕与现代社会高度商业化与娱乐化密不可分。如果回溯古代,那么与之最为接近的社会大概就是晚明。晚明不仅因为蓬勃发展的商业出版发行了远超历代之和的笑话书,流行在宴会清谈时分享笑话的风气,更有许多文人著书立说,把“笑与笑话”拔高到人生境界的层次。喜欢晚明的人,大多也是向往其相对开放的言论环境、光怪陆离的市井百态、与文人雅士谈笑自若的风度。这些都可从其笑话中窥见一斑。不过笑话难免有夸张虚构的成分,究竟哪些才真正反映了当时的时代特征?这一系列就借由不同的笑话主题、笑话的表演场景与方式、笑话书的编辑策略等角度,试图还原笑话背后的晚明社会。

既往聚焦于古代笑话的论文往往侧重文本分析,犯了“非历史化”(ahistorical)的问题。所谓非历史化,就是忽视作品的特定时空背景,得出过度空泛或者时空错位的结论。以下面这则笑话为例:

车胤囊萤读书,孙康映雪读书。一日,康往拜胤,不遇,问何往,门者曰:“出外捉萤火虫去了。”已而胤答败康,见康闲于庭中,问何不读书,康曰:“我看今日这天不像个下雪。”——《笑府·腐流部》

孙康、车胤是晋代人物,以勤学苦读著称。二人家贫,无钱购置灯油。车胤遂以萤火虫为灯,孙康则借诸雪地的反光,留下了囊萤映雪的佳话。这则笑话显然是明人歪批典故取乐,与晚明流行歪批权威文本(如《四书》、《大明律》)的风气如出一辙。

然而在一篇题为《从《笑府》中关于士人的讽刺笑话看晚明士风》的论文中,作者似乎真以为车胤孙康是两个不学无术的晚明士人,由此评论道:“大多数士人的人生目标还是科举考试,但就是如此严峻的事实摆在眼前,他们仍无法用心专一,在学问这条路上背道而驰”——这就是典型的非历史化,在解读笑话时闹了笑话。其他论文也不乏从晚明嘲讽贪官、庸医的笑话便得出当时世风日下,官民唯利是图等结论。问题在于,贪官、腐儒、庸医存在于每个时代,这些笑话何以“晚明”?

重点不是笑话的主题,而是晚明笑话中哪些特征为晚明社会所首创,而这些却往往被一笔带过。前述那篇文章试图从“讽刺士人的笑话”看晚明士风,但晚明的士人笑话至少可以分为截然不同的两类,监生笑话与生员笑话,该文将之混为一谈。只有甄别监生与生员笑话的区别,才能从中读出晚明社会的士人阶层的分裂与矛盾,反之则结论大而无当、可套用于每一个时代,也就失去了学术研究的意义。

因此,笑话社会史的第一期,就从晚明的“监生”笑话开始。

科举制度到晚明已臻完备,垄断了阶层流动的主要渠道。科举体系下的士人可主要分为四个层次:童生、生员(即秀才)、举人、贡士与进士。其中秀才到举人的录取比例约为30:1,举人到贡士约为10:1,贡士到进士为1:1(只是由皇帝经过殿试重新排名)。因此民间又有“金举人、银进士”之称。这句俗语还有一层含义,即举人以上才算进入了特权阶级。这一方面是因为举人有资格当官,更重要的则是举人免除一切赋税徭役。因此农民为逃赋税,往往自愿沦为举人的佃农,后者也因此成为乡绅阶级的主力。相比之下,秀才的特权除了见县官不跪等礼节外,只得免除家中两人的徭役,也无做官资质。因此素有穷酸之称,晚明讽刺士人穷困潦倒的笑话主要的对象便是秀才。

如果对照现代,那么清北学生大概相当于举人,其他学校至多只是秀才。虽然现在清北学生既不能免税,也不见得能做官,但还具有超然的文化资本。所谓“名校只是毕业五年内的谈资,但清北的光环是跟一辈子的。”一个直观的例子是,脱口秀大会有一位李雪琴,主要标签是“北大毕业”;但该节目还有一个老选手,其标签是“交大吴亦凡”。为什么北大能撑的起一个标签,交大就非得加上吴亦凡?这就是举人和秀才文化资本的差距。

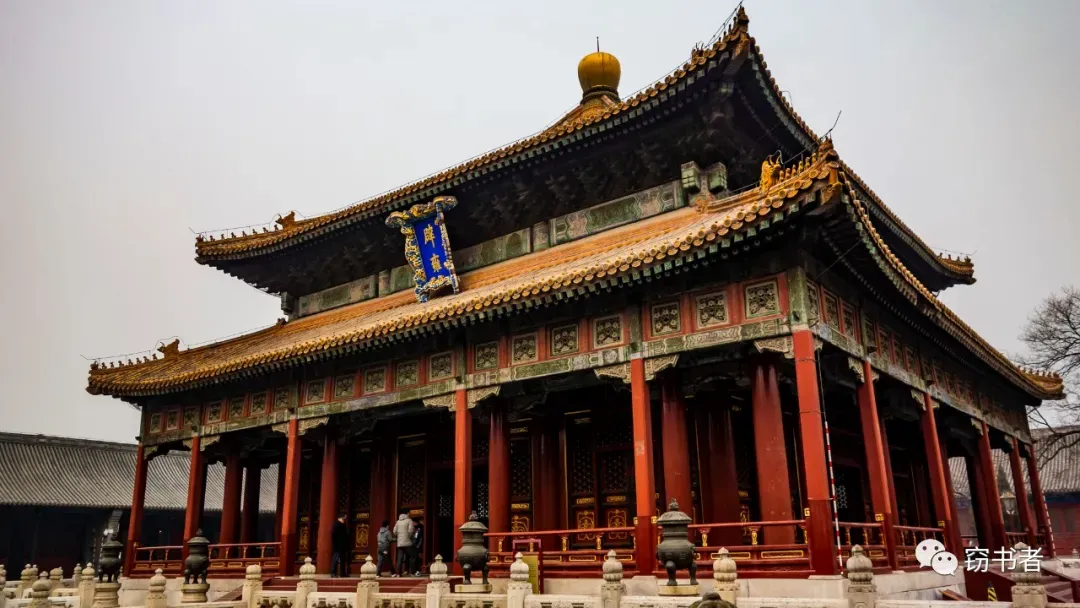

但在科举体系外,还有一个与之并行的最高教育机关:国子监。国子监的学生统称监生,其生源可分为三类:荫监、举监、贡监。荫监是因父祖辈的功劳蒙恩入监、举监是会试落第的举人、贡监则是地方州府县学向中央进贡的生员。可以看到,除了荫监这种表彰性的名额外,国子监生的学养大致在优秀生员与落第举人之间,与举人相当,而其毕业后的仕途则“与进士等”。明太祖很重视国子监的教育功能,安排监生在六部、都察院、大理寺、通政司、行人司等中央机关学习历练,以考核成绩授官。甚至还留下了“国子监皆朝廷培养人才,初入仕有即丽于法者,遂虽死罪三宥之”的祖制。

国子监本是科举之外为教育系统培养人才的有力机关,然而随着明代科举竞争愈发激烈而逐渐失效。明太祖时,全国生员仅3万人;到了晚明据顾炎武推算这一数字已高达50万。虽然进士科与国子监的名额有所扩充,但杯水车薪,监生的仕途逐渐为之雍塞。正统年间(1436-1449)监生地位已“渐不如其始”。景泰(1428-1457)以来,由于天灾、边防等问题导致国库吃紧,遂开创了“纳粟入监”的先例。即向政府捐献财物以换取在国子监入学的资格,又称“例监”或“捐监”。许多不学无术的富家子弟进入国子监“镀金”,到晚明时监生中“例监”的比例已高达七成,监生的风评遂日益败坏。

以上是晚明监生笑话的历史背景,下面具体比较监生与生员笑话。

一监生过国学门,闻祭酒方盛怒两生而治之,问门者曰:然则罚与?打与?礅锁与?答以出题考文,即稭然曰:咦!罪不至此。

这是说监生不学无术,害怕写文章甚于礅锁这种酷刑。

一人往妓馆打钉毕,径出。妓牵之索谢。答曰:我生员也,奉祖制免丁。俄焉又一人至,亦如之,曰:我监生也。妓曰:监生又如何?曰:只是白丁。

“打钉”与一般嫖娼不同,特指光天化日与嫖客交欢,如同打钉子一样露骨(类似如今所谓活塞运动)。此类妓女身份最为卑贱,据明《梅圃余谈》载:“丐女队裸而前,择其可者投钱七文,便携手登床,历一时而出。”民国上海仍有许多专事“打钉”的“钉棚”,泄欲一次不过一角。

这则打钉笑话堪称古代谐音梗。先是生员因为具有免去两丁徭役的特权,以“祖制免丁”为由逃避嫖资;进而监生更是无赖地以文盲(白丁)自居,试图白嫖。这里其实还隐含着一层“生员比不学无术的监生高级”的含义,虽然理论上比照举人的监生高过生员一等。

接下来看两则老虎吃人的笑话,恰好彰显了童生、生员、监生在笑话世界的刻板印象。

小虎谓老虎曰:今日吃一个人,滋味甚异,上半酸,下半臭,是何人也?老虎曰:此必秀才纳粟者。

秀才纳粟者,即是秀才出身者通过纳粮成为“例监”。上半身酸指代秀才之酸腐、下半臭则讽刺监生水平低下。

虎出山而回,呼肚饿。其党曰:今日固不遇一人乎?对曰:遇而不食。问其故,对曰:始一和尚来,因臊气不食。次一秀才来,因酸气不食。最后一童生来,亦不曾食。问童生何为不食,曰:怕咬伤了牙齿。

和尚吃素,理应没有常人臊气。但老虎却因其臊气不食,此因晚明笑话惯常讽刺和尚破戒,以至于和尚喝酒吃肉同性恋竟成了笑话世界的常识,类似于早年韩剧的三宝:车祸、癌症、治不好——明明是小概率事件,但创作者与读者都心照不宣。为何吃童生会咬伤牙齿?这其实和和尚臊气一样蕴含了一个反直观的“常识”,即这位童生老得只剩一把骨头,自然伤牙齿。

老童生是晚明笑话的常见笑点,但其背后却是极其悲惨的现实。童生类似于如今的小学生,是接受教育的第一步。但和小学几乎都能毕业不同,古代逐层考试都遵循严格的录取比例,终其一生“小学未能毕业”的老童生比比皆是。晚明连生员都高达50万,童生更是数以百万。他们屡败屡战,以古稀之年参加“小学生考试”:

县官考童生。傍晚,忽闻厂角喧闹,问之。门子禀云:童子拿差了拄拐,在那里认。

有趣的是,考生虽然老到拄起了拐杖,但依然是一位“童子”。科举功名体系下长幼的认知与一般伦理出现了严重错位。这些老童生们渴望功名,其实也未必在于贪图其背后的物质享受生活,更多地是迷失于在科举体系,必须通过功名来重新定位自己。例如下面这位老童生,临死还感慨自己不是生员,带头巾有僭越之嫌:

老童生临死,见子孙满前,嘱曰:我殓时,若带帽,枉却一生读书;若带巾,又恐僭分。因叹气曰:仍以包巾束发罢。

秀才的处境比童生稍好,但仍无法摆脱一个穷酸的印象,因为秀才不事生产,参加考试却是一笔巨额开支。因此大部分秀才兼任塾师、幕友、儒医、出版者等多重身份。其中不乏佼佼者在出版领域暴得大名,也促进了晚明商业出版的繁荣。但大部分秀才依然穷困潦倒。

岁贡选教职,初上任,其妻进衙便大哭,夫惊问之。妻曰:我巴你到今日,只道出了学门,谁知反进了学门。

这位秀才通过岁贡选入教职,已算熬出了些名堂,不过贫贱生活使妻子已把“学门”和贫困画上了等号。下面这则笑话更是借阎王之口点出,秀才们无力抚养子嗣的残酷现实:

有初死见冥王者,冥王谓其生前受用太过,判来生做一秀才,与以五子。吏禀曰:此人罪重,不应如此善遣。王笑曰:一个穷秀才,许多儿子,活累杀他罢了。

不论是童生的老,还是秀才的穷酸,都不见于监生笑话。事实上,监生不等于“例监”,仍有部分品学兼优的入贡者。甚至“例监”也不等同于不学无术,晚明也有把例监当做跳板,在纳粟入监后连中举人进士的佳话。这种思路就像如今在港校读硕方便申请欧美博士一般。但在笑话世界中,监生则被窄化为捐个功名、不学无术的那些富二代“例监”。这当然与笑话编纂者的视角有关。

如前所述,晚明商业出版从业者的一大来源就是迫于生计的生员。他们具备相当的文学功底(如艾南英贵为文坛领袖却屡试不第),但因为各种原因无法在科举功名上更进一步,因而与出版商合作卖文为生。笑话历来为士大夫所轻视,也正是在晚明同时存在大量落魄文人与阅读大众的条件下,才纷纷得以结集出版。本文所引笑话主要源于《笑府》,其作者冯梦龙正是这样一个例子。

冯梦龙作为晚明代表性的文学家与戏曲家,对他的研究汗牛充栋。然而冯本人的科举之路极其坎坷,乡试屡试不第,到了57岁才补了一个岁贡资格,可以担任学官。这正应了上面那则妻子大哭“丈夫反倒进了学门”的段子。可以想见,冯梦龙编纂此类生员笑话时,充满了自嘲的意味。生员除了感慨怀才不遇,最鄙视的便是那些“例监”,因其通过科举场域之外的资本(捐献财物),进一步挤压了士人的上升渠道。事实上,确实也有许多例监在获得监生资格后,无意学习,甚至彻底旷课。

一方面才高如艾南英、冯梦龙屡试不第,另一方面是监生们声色犬马、尸位素餐。这才造就了晚明形形色色监生笑话的舆论背景。如果将秀

才的穷、童生的老与监生的“臭”混为一谈,归结于世风日下、人心不古等“非历史化”结论,则错失了借由笑话窥探晚明社会的线索。

监生与生员的对立,就像如今学生党对于“英联邦水硕”的鄙夷一样,背后有着超越道德批判的结构性原因。人们对一种现象或一群人报以怨言、加以嘲讽,并非因为后者像笑话文本表述的那么愚蠢、低能,而恰恰因其背后存在一种支配性的机制,使人看不顺眼却又不得不屈服于此。就像下面这则监生笑话所述,监生“臭”归“臭”,但既然算是科场功名体系的一环,就不由得你不作揖。人们作揖的对象,不是眼前的这个监生个体,而是其背后生产知识与权力的科举场域(关于什么是场域及科举如何成为场域,详见前文《敌在阅卷组》):

监生方出场,遇一故人,故人揖之,并揖路旁猪粪。生问:此臭物,揖之何为?答曰:他臭便臭也,是肠(场)里出来的。