從羅翔微博被批看今日大陸的極權思維

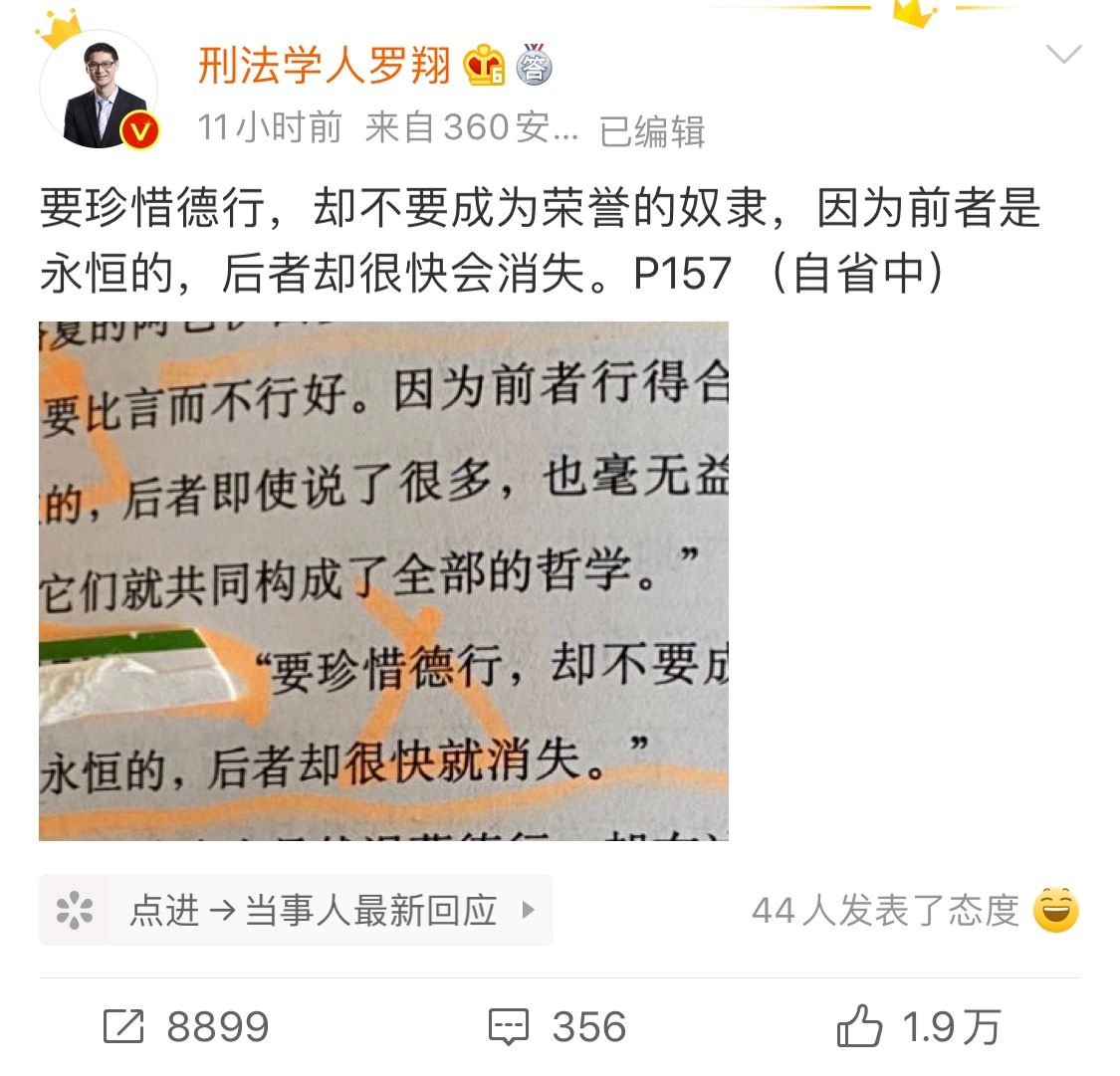

前言:寫這文章的原由,九月八號,大陸刑法學者羅翔於微博發布了一篇讀書心得,微博粉紅立馬將此文本與當天的包帝授勳儀式進行聯繫,指責羅翔是一個漢奸國賊,是為CIA賣命的公知。

讓我們回到昭和八年的獨國,一起去探尋一般國民是怎樣度過了納粹統治的十二年。從戰後對這些獨國國民的採訪中我們得知,他們當中的大多數人居然對納粹的行徑毫不知情,甚至在知曉自己的同胞幹出極度反人類的事務時,感到震驚。獨國人的集體沉默是出於無力改變現實,只好順應它的發生。

漢娜·萼蘭曾提出「平庸之惡」的解釋。它是指有些惡相當「平庸」、「碎片化」,不容易察覺,但當個人道德覺察力對之鬆懈,邪惡就會在社會中迅速蔓延。

獨國哲學者不停地回護說要察覺納粹異化的整個過程必須要有極高的政治意識,可是你無法期待為討生活而終日忙碌的普通國民能有這樣的意識。

Milton Mayer在『他們以為他們是自由的』一書中寫道:「相信我,即使你是一個農民,你也不會全天一直盯著你家地裡的蘿蔔。……你在學校裡教書,和同事聊天,偶爾談論政治,他們會說:‘哦,親愛的,這世道還不算太糟’或‘你的想法實在是杞人憂天’。是的,的確是杞人憂天。你無法證明你說的就是事實。因為你並不能知道結局。……你生活之處,你的小世界,你的利維坦。各種形式都沒變,房子、商店、工作、進食、會客、電影、假期、約會等。但精神,徹底變了。儘管如此,你因為犯了一輩子把精神等同於形式的錯誤,不會覺察到的。如今自己生活在一個恐懼與憎恨的世界之中,而且處在恐懼與憎恨當中的人們渾然不覺。你變,我變,他也變,在一切人都變了的時候,就誰也沒變。」

米國心理學者Kelman認為,極權政治下的道德錯位是一種自我保護的表現:「政治權力並非直接對被統治者施加力,它只需要改變信息流通的渠道——也就是築牆,民眾便會自發的根據其所接受到的信息轉化出其所居住的世界的意象,再 根據這個意象行動。由於在這個過程中,政治力量是隱藏於幕後的,所以人們將會以為是自己做出了自由的選擇和判斷,於是那些批判者就被當作了‘沒事找事’的人。」

瓦爾特·格羅皮烏斯在昭和廿一年末於課堂上緩緩講出希特拉的反人類行徑,他停頓了一下說:「藝術家應該只對自己負責,極權主義國家不承認藝術的獨立存在。……它要求藝術家對國家負責。」他用一個活靈活現的例子來說明:「我的朋友密斯,他為了讓‘包豪斯’重開,整整三個月天天往蓋世太保的總部跑,終於頭目接待了他,頭目說‘我對包豪斯也很感興趣,可這是工作,如果您堅持要這樣,我會和希姆萊、戈林、戈培爾說的,至於結果如何,您不要抱太多希望。’結局很清楚,包豪斯走到了盡頭。」

就表面而言,納粹世界觀猶如洪水從廣播、報紙和路邊的擴音器中無休止地噴湧;公告和法令亦如暴雨般地氾濫;再加上國民像鸚鵡一樣重複口號齊聲呼應地大合唱。但在這個乏味得可怕的噪音和規訓的社會中,獨國的精神卻頑強地保存了下來;對自己傳統的驕傲和自己不可退讓的自由,甚至成為自己的‘守護天使’的教養及內心世界。實際上那些與當權者步伐保持一致的人,至少在學者、藝術家和作者中,只是三流或四流的傢伙;稍微明智的知識分子,都過著雙重生活:一種內在的和一種外在的生活。

如前所示,這是我們從現代經驗中學習而不得不付出的代價——即無論來自外面的意識形態上的批評多麼正確,都僅僅因為是來自於外面的聲音,游離於內部國民的實際感受之外,缺乏力量改變他們的意象。對此,不妨談談獨國哲學者卡爾·洛維特知名的「二層建築」的主張。他說:「他們沒有‘在他物而不失去自己’。彷彿置身於二層的房屋裡,僅在一樓保持固有的思維和感受,而將外來事務置於二樓,不去思考。且二樓與一樓並無樓梯相連。如此一來何談全面的自我認識?」而且,前面說過,一切內化的國民,甚至包括那自詡的異端,實際上都不可能避免出自內在和外在的問題。不用說,這裡存在一個悖論。當今知識分子的艱難之處,不在於避免這個悖論,而是要站在徹底參與和徹底「不負責」之間,做出正確的選擇。這意味著,無論一個人代表何種信念、為何種信念而奮鬥,他都憑著良知來為之奉獻。因為良知的功能就在於,在任何時代,都把他者作為他者,置於外在來理解的。

就表面來看,似乎羅翔微博被攻擊的發生是由於大陸極權主義與自由主義之間長期鬥爭的結果,其實是由於大陸社會整體的病態,無法正常接納一種不同於當前意識形態的聲音,據我所知羅翔的自由主義並不是那種非常激進的,相反是極度保守,極度貼合大陸地區統治者的,如今這種氣息分明是又一次文革的預警,望各位大陸學者早日脫離極權,擁抱自由。