笑话的社会史②:一条鞭法、大航海时代与晚明的色银笑话

《笑话社会史》的第一期谈到,《笑府》的作者冯梦龙屡试不第,直到57岁才递补了岁贡,又以60高龄出任寿宁县令。寿宁有七座银矿,此时“或绝或禁”。冯梦龙发现,理应驻扎10人的“大宝坑”无人看守,遂上禀知府,希望移此空饷另作他用。知府表示军饷不可挪用,要求注销此地军籍。冯担心盗矿复发无兵可用,遂保留军籍,只是将10人军粮折成白银72两存在县衙,以备不测。

冯梦龙在《寿宁待志》写下上述政绩时,大概不会想到,他整治银矿空饷、预防盗矿的举措,实则与其笔下颇具代表性的一类晚明“色银”笑话有着千丝万缕的联系。色银即成色不纯的银子。银子掺假在晚明成为普遍的社会现象,广泛见于小说、笑话、与文人笔记之中,甚至还有专门教读者杜绝色银诈骗的书籍问世。色银现象为何在晚明集中爆发?明政府又为何压制大规模的银矿开采?冯梦龙的笑话编纂者与寿宁县令这两个身份恰好交织着这两个问题。不过身处历史现场的他,恐怕不能认识到二者之间的深层联系。因此笑话社会史的第二期,就来谈谈晚明的色银笑话以及白银和百姓生活、乃至于明朝兴衰的关系。

冯梦龙在《笑府》中收录了不少色银笑话,如:

一僧忏悔亡人,续银三钱,包送西方。妇与色银,僧遂念东方。妇不悦,以色银对,即算补之,改念西方。妇哭曰:“我的天,只为几分银,使你跑到东,又跑到西,我好不苦。”此僧为亡夫祷告时,嫌弃妇人给的银子成色不足,故将理应前往“西方极乐世界”的亡夫送往“东方”。这里妻子的哭诉“只为几分银,使你跑到东,又跑到西”点出了另一层讽刺:人生在世为银子东西奔波已属可怜,何况其夫人都死了,还要为银子奔走,更是可悲。

这则笑话,从字面意思上,体现了僧人的贪婪与妇人的吝啬,但就如第一篇所述,这样的结论不够“历史化”,毕竟唯利是图的僧人存在于每个时代。明以前关于色银的笑话很少,并非前人高风亮节,而是他们缺少白银交易介入百姓生活的条件,这个条件就是白银货币化。不过倒也不必苛责如今古装剧动不动在客栈掏出几枚银锭,毕竟晚明关于前朝的历史小说中也充斥着类似的“非历史化”描写。这是因为习惯了“为几分银奔波”的晚明小说家,已经难以想象之前那个白银不作为通货的时代。因此,面对晚明的色银笑话,历史化的思考应该是:白银何以在明中后期成为主要通货?色银何以成为一种社会默认的惯例?这就要从明政府的货币政策,以及明中后期白银大量流入说起了。

明代白银货币化与大航海时代

色银现象在晚明集中爆发,是因为在明初被禁作通货的白银,直到晚明才实现货币化。明代白银货币化的内因是15世纪末“宝钞-铜钱”的双轨货币体系崩溃,外因则是16世纪以来日本和美洲的大量流入。而张居正推广的一条鞭法更在制度层面确立了白银的货币地位。

明初法定货币是洪武通宝(铜钱)及大明通行宝钞(纸币),并规定“每钞一贯、准铜钱一千,银一两”。金银被禁止用作通货,只能向政府换取宝钞。然而由于宝钞属于不兑换纸币(即不能换回金银),又缺乏准备金制度限制发行量,因此在一百年间已贬值两千倍之多。明廷为推行宝钞一度禁用铜钱,更破坏了铜钱的辅币地位,加剧了民间以金银为通货的现象。万明统计427份明代徽州土地交易契约发现成化年间(1465-1487),白银交易高达100%,货币白银化已在民间实现。

官府层面,明初税赋及官俸以实物为主。永乐迁都后,北京官员若要支领俸米,则需以俸帖到南京领取。官员们往往领取俸米后就地贱卖,换成银两带回北京。宣德七年(1432)江南巡抚周忱申请将税粮以“四石/每两”的价格折成白银运抵北京。正统元年(1436),明廷决定将南直隶、浙江、江西、湖广、福建、广东、广西的夏税秋粮四百余万石折银一百零一万二千七百余两,成为定制。

外因则可分为日本及美洲白银。1533年,神谷寿帧从朝鲜引入了“灰吹法”这种精炼技术,大幅增加了石见银山的白银产量。由于战国时代的大名均希望借由白银贸易充实军需,因此从1540年代直至明末,日本年均向中国出口白银约百万两,占全球产量的三分之一,其中绝大部分来自石见银山。

美洲白银的流入始于1570年,也就是西方所谓“白银世纪”的开端。1545年,西班牙人发现了波托西的银山里科峰(Cerro Rico,意即富裕山),并强征印第安人至此劳动。到了1570年,波托西已成为美洲最大的城市。由此生产的白银经过水陆千里迢迢运抵塞维利亚或里斯本,但其中一大部分最终流入被时人称为“欧洲钱冢”的中国。

中国成为欧洲白银的归宿,原因有二。首先,中国的金银比相较欧洲存在套利空间。欧洲交易1单位黄金需要12单位白银,中国则只需6单位或更少的白银。其次,除了白银和火器以外,欧洲几乎没有在中国市场有竞争性的产品。此外,大量日本白银经由葡萄牙商人从澳门流入中国,因此也可算入广义的“欧洲白银”。

到了16世纪,中国大宗买卖已几乎都以称量银作为通货——虽然法定货币仍是宝钞与铜钱。张居正在铸造新钱挽救货制未果后,于1581年推广了“一条鞭法”:即将租赋中的粮食、劳役统一折成白银上交,间接承认了白银的货币化。这一政策对晚明社会影响深远。明太祖的理想社会接近于一个静态的农村,他规范了户籍制度、禁止各地百姓的自由流动,明初百姓离乡均需要“介绍信”,赋税也以粮食、特产及徭役为主,农民与土地牢牢捆绑在一起。一条鞭法以来,人与国家的关系变为单向度的税收(白银),农民从纳粮当差到纳银不当差,与国家的关系从身份走向契约。不仅可以投资回报率更高的经济作物,如松江府的棉纺业,更可脱离本籍从事流动性的商业活动。晚明社会的市场化、商业化与城市化遂得以在白银货币化进程中同步发展。

从白银到色银

虽然白银以“良币”的姿态缓解了宝钞信用破产、铜钱贬值所带来的通缩问题,但在币制层面上,放弃纸币制度而采取称量银却是一次严重的倒退。因为称量银的成色与重量不易辨别,在交易中需要自备杠杆,不仅提高了交易成本,也为成分不一的色银提供了土壤。

值得注意的是,晚明色银并非不可接受,反而是一种约定俗成的惯例。人们专门找银匠把足银“倾成色银”,如这则笑话:

一人倾成色银用,既倾出,觉其太低,与匠争论,久之,曰:“我不用成色了。你绰还我原银罢。”匠笑曰:“足下莫非痴的?也须有些银气在内,方可绰得。”冯梦龙是苏州人,这里用到了吴语的谐音(银谐音人),相当于银匠双手一摊,“反正这银子它断了气,我也没办法啊”。这则笑话可以看出,银子的成色可以请银匠重新锻造,这个地方就叫“倾银铺”。

在冯梦龙的小说集《醒世恒言》中,录有“卖油郎独占花魁”一章,其中卖油郎秦重对花魁一见钟情,为了与佳人一度春宵,积攒了一年多的碎银子,便是去“倾银铺”打成银锭:

(秦重)只拣足色细丝,或积三分,或积二分,再少也积下一分,凑得几钱,又打换大块头。这里的细丝,指的是纯度高的白银其纹路清晰可见,因此足色的银锭又称为“纹银”。但明代很快出现了通过伪造纹路来以次充好的骗术。明代《骗经》中便收录了11种伪造细丝之法,如:摇丝:色未甚足,银泻入,以手摇动而成丝也,曰摇丝。

正是由于存在上述骗术,明人外出经商者,往往需要在当地“倾银铺”进行兑换。秦重积攒好银两后,便前去兑银:

那银匠好不轻薄,想著:“卖油的多少银子,要架天平?只把个五两头等子与他,还怕用不著头纽哩。”秦重把银包子解开,都是散碎银两。大凡成锭的见少,散碎的就见多。银匠是小辈,眼孔极浅,见了许多银子,别是一番面目,想道:“人不可貌相,海水不可斗量。”慌忙架起天平,搬出若大若小许多法马。秦重尽包而兑,一厘不多,一厘不少,刚刚一十六两之数,上秤便是一斤。秦重心下想道:“除去了三两本钱,余下的做一夜花柳之费,还是有余。”又想道:“这样散碎银子,怎好出手!拿出来也被人看低了!见成倾银店中方便,何不倾成锭儿,还觉冠冕。”当下兑足十两,倾成一个足色大锭,再把一两八钱,倾成水丝一小锭。剩下四两二钱之数,拈一小块,还了火钱,又将几钱银子,置下镶鞋净袜,新褶了一顶万字头巾。

从上可知,以称量银作为通货,不仅需要假手“倾银铺”兑银,也难以统一白银成色。例如秦重在铸了一个“足色大锭”作为见花魁的费用外,仍把一两八钱,铸成一个“水丝”小锭,水丝即成色稍差的银子。纹银以下,由于成色不同,又有“元丝”、“青丝”、“白丝”、“水丝”、“双倾”等称谓。银子的成色又称“银水”。《笑府》中也有提及“银水”的:

有卖小木家火者,夫远出,使妇守店。一人往买其床,还价既少,而银水又低,争值良久,勉强售之。次日,复来买榻,妇谓之曰:你昨日床上讨尽我的便宜了,今日榻上又来。这里可以看到,民间交易中白银成色并无定制,只不过作为讨价还价的一个因素。

色银谐音“色淫”,爱好谐音梗的古人当然不会放过这个机会,《笑府·闺语部》收录了一个颇为情色的色银笑话:

有以银喻妇人者,曰:面孔是白脸,头发是细丝、臂膊是粉坡,一双奶也是起花煎饼。或曰:虽如此,还欠足色。问:何处不足?曰:嫌屁眼风窠大些。这则笑话中的“白脸”、“细丝”、“粉坡”、“起花煎饼”皆是明人足色白银的称谓,如《骗经》中就有仿制“起花煎饼银”的套路。而风窠指银锭底部的蜂窝。这则笑话从“风窠大些”暗指色淫(色银),即这银子好归好,终究仍是不纯。

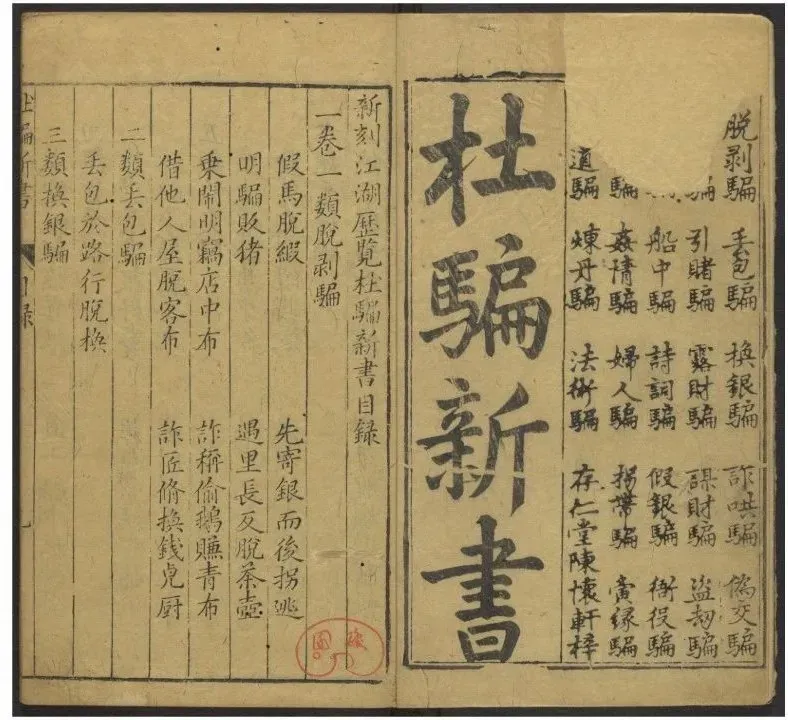

除了利用白银成色诈骗外,明代也有大量掉包白银的骗术。明人张应俞的《杜骗新书》收录了当时形形色色的江湖骗术二十四类,其中第三类便是“换银骗”。碍于篇幅恕不详述,其大致思路便是先声称廉价出售成色极好的银子,但在交货时制造意外,趁对方不注意以劣银掉包。

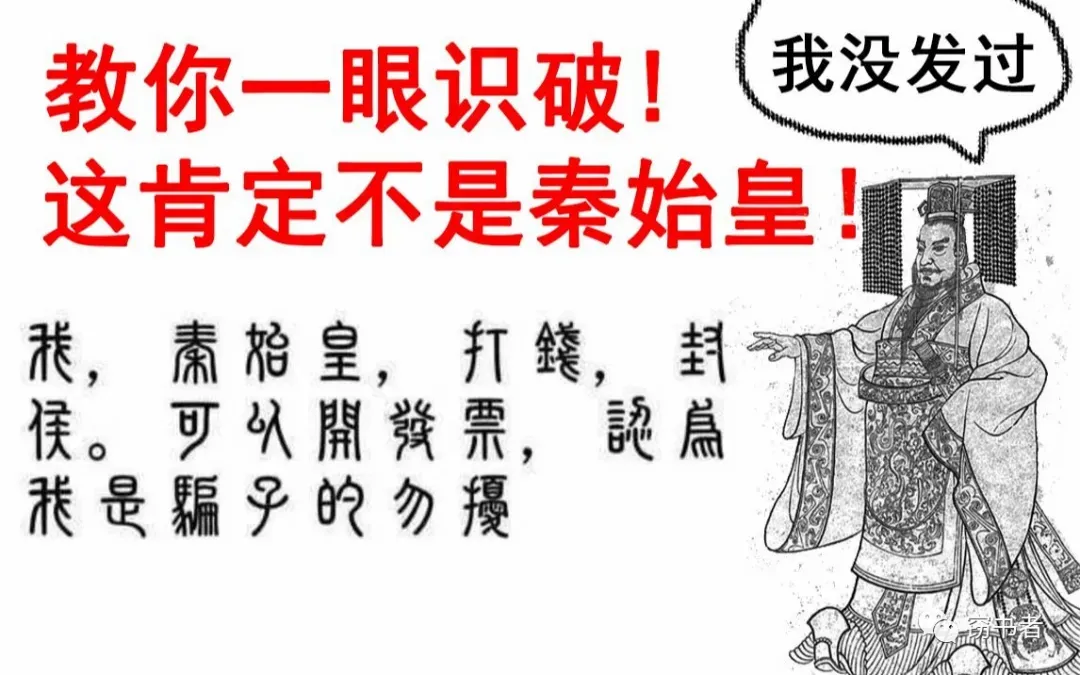

之所以谈白银诈骗,是因为骗术与笑话往往一体两面。古人之所以觉得色银笑话好笑,正是建立在对于相关骗术的熟悉之上。其实现代人也是如此,如下面这个“秦始皇打钱”的表情包:

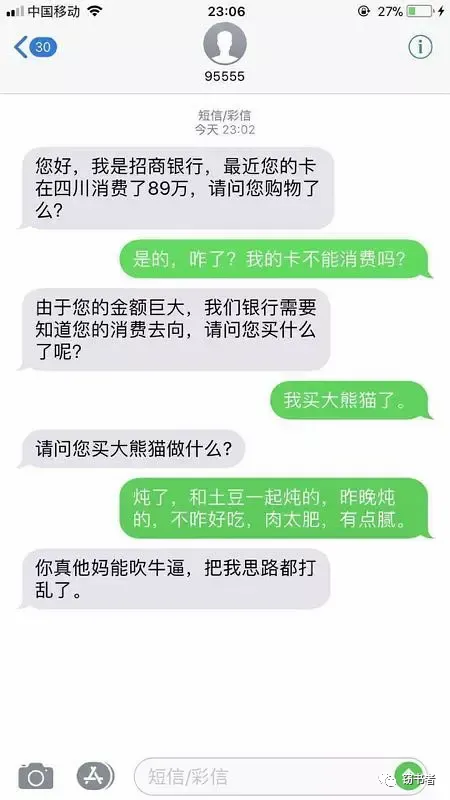

秦始皇打钱这个梗引起共鸣的笑点并非秦始皇说的话,而在于我们对于这套话术背后似曾相识的骗术具有一种共同的认知。脱离了这个“背景知识”,这段话可能显得莫名其妙。我发给一个研究东亚史的白人朋友,他就不明所以。但当我补充了电信诈骗的背景后,他恍然大悟,并补充道这其实与欧美邮件诈骗中常见的“非洲酋长私生女”套路如出一辙。基于骗术的笑话还有下面这个,相信明人看到色银笑话的感受,大概与我们看到这条短信的感受类似:

白银的系统性风险与帝国的末路

明廷之所以极力遏制国内白银开采,除了担心盗采导致私人积累财富外,主要是为了维护政府的货币发行权。如前所述,16世纪以来,日本及美洲的白银不断流入,使明政府失去了货币供给的制度弹性。政府无法通过贬值、提高币值或发行信用货币等方式扩大供给、增强财政能力。金融安全始终仰人鼻息。在嘉靖后期,当称量银逐渐取代铜钱成为主要货币时,葛守礼等人便担心白银主导货币之需可能带来的金融风险,提出“重钱轻银”,开铸新钱的措施。但币法积弊已久,铸造的新钱无法杜绝钱贱银贵及私铸问题。一条鞭法推行后,白银货币化已然不可扭转。

到了崇祯年间,葛守礼等人对于货币风险的担心成了现实。明朝的白银流入主要仰赖西班牙商人经由马尼拉中转的美洲白银及葡萄牙商人经由澳门中转的日本白银,但两者都大幅下挫。

西班牙方面,美洲白银的主要产地波托西的产量从1610年代开始下滑,到了1630年代,已无法承担西班牙商人在马尼拉的进货开销。1638年末,怀胎圣母号与圣安布罗济欧号接连触礁沉没重创了马尼拉的贸易活动,以至于1939年30艘中国货船到达马尼拉时,船货由于西班牙人白银不足而无法完全脱手。日本方面,1933年幕府宣布锁国。葡萄牙人中转日本白银的贸易遭受重创。流入中国的日本白银,从1600年到1640年的150到190吨,骤减到1640年代的70吨。

明政府对于白银贸易的政策也变化不定,崇祯1628、1638年两次祭出禁海令。1638年的禁令后,前往马尼拉的中国帆船从50艘骤减为16艘。而本文开头冯梦龙守备银矿一事,即发生在崇祯2年(1630)。

白银流入的骤减对于晚明国计民生产生了毁灭性的影响。由于一条鞭法要求赋税白银化,农民实际上需要把粮食换成白银,再以白银上交。由于白银短缺,粮贱银贵,则即便明廷名义上不增加税赋,农民的负担也可能增加数倍之多。崇祯以来的白银短缺无疑将明朝失去货币发行权后的系统性风险暴露无遗。

此外,当市场上流入白银减少导致银价上升时,人们更倾向于藏银,这进一步降低了流动性。现代政府面对通缩时,一般可以用下降利率、发行货币、国债等手段刺激流动性,但这些都是以称量银为主要货币的明政府所难以实现的。这也侧面解释了,明廷内部始终对白银货币化报以戒心的官员,其实具有相当之远见。

故事的最后,崇祯为防备女真筹措“辽饷”,解散了全国三分之一的驿站节流,没想到被迫下岗的公务员中有一人叫李自成。十几年后,杀进北京的李自成拷打文武百官,发现这些人虽在崇祯面前哭穷,却藏银数以百万——而当年崇祯裁员驿递的动机,不过是“可岁省金银数十万”。以前我们把这样的故事归为君主昏庸、百官腐败,从色银笑话背后的历史背景来看,这实际上是国家货币制度倒退,经济体系崩溃的结果。

回到故事开头的冯梦龙,他一边以县令的身份谨遵国法、严防盗矿;一边以戏曲小说家的身份在笑话、小说当中记录白银在晚明日常生活中引发的喜怒哀乐。色银笑话昭示着大航海时代下的全球贸易对于明人日常生活的冲击与形塑,其线索以某种微妙的形式汇聚到这位“不笑不话不成世界”的才子身上,但他却不能自知。现在的我们,得益于各国学人的探讨,各种史料的汇聚,得以从冯梦龙笔下的种种故事中,告诉他一个关于他的时代、而他却未曾听过的故事。这是白银与笑话的故事,也是历史的繁复与迷人之处。

参考文献:

卜正民著,刘彬译,《维梅尔的帽子》,文汇出版社,2010年8月。

弗兰克著,刘北成译,《白银资本》,中央编译出版社,2000年3月。

万明,明代白银货币化的初步考察,《中国经济史研究》,2003年第2期。

邱永志,《“白银时代”的落地》,社会科学文献出版社,2018年12月;明代货币白银化问题认识误区辨正,《光明日报·史学》,2018年8月27日。