美国月亮圆还是中国月亮圆:时间、空间、与中秋

今年中秋我在纽约。美国10月1号凌晨刚过,我在群里发了节日快乐,因为理论上国内外的朋友都过上了中秋节。本想抒情一番,感慨大家天各一方还能共赏一轮明月,不过朋友一句话彻底把话题带偏了。

他问我,“美国现在能看到十四的月亮吧,还是月圆程度达到14.5了?”

又有朋友说,“十五的月亮十六圆,所以估计农历15.5最圆,也就是美国晚上。”

我愣了一下。听说了不少版本的“美国月亮比较圆”,没想到还能这么解释。但转念一想,这个问题没有表面那么简单。首先,十五月亮十六圆并不准确,由于月球轨道并非正圆,农历14号至17号的月相均可能最圆。其次,农历15.5这个概念也很难成立,因为讨论月相默认的是晚上,很难想象15.5号的晚上意味着什么。不过我对天文的知识与兴趣有限,吸引我的是形式逻辑的推导——即便假设十五月亮十六圆,甚至假设15.5最圆,依然不能推出美国月亮更圆的结论。

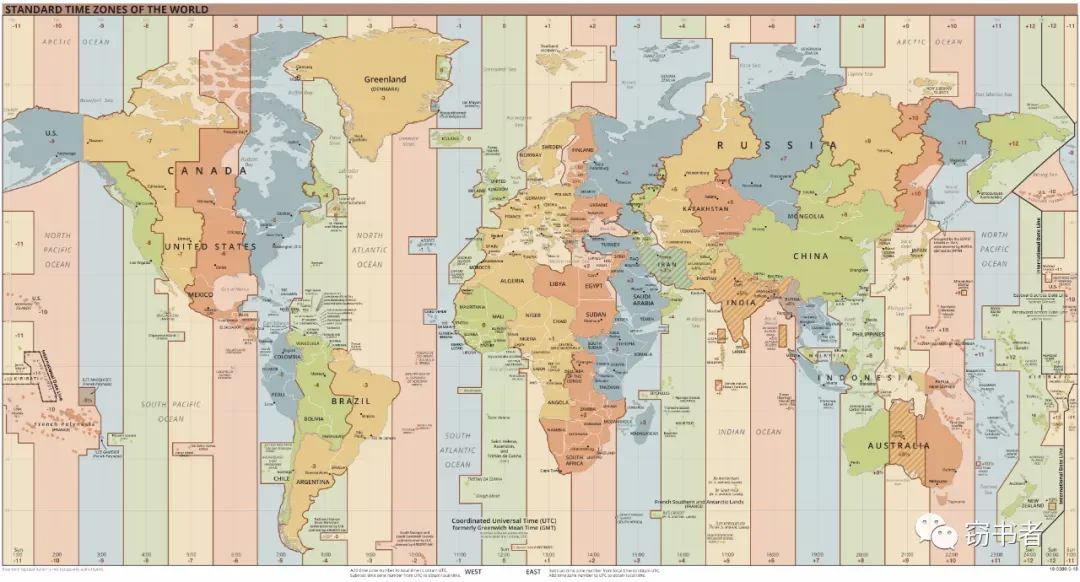

因为纽约和北京虽然客观上约有12小时时差;但至于北京还是纽约更“晚”则是主观规定的。纽约名义上比北京“晚”12小时,是因为英国将格林尼治设为零度经线。若将地球投影到二维,以零度经线为中轴左右展开,则中国在东、美国在西。倘若全球改用农历,同样也需确定零度经线。若仍旧以英国为中心,则美国“晚”中国12小时;但若以北京为零度经线展开,则美国大部将位于地图东侧,因此美国会“快”12小时。排除划分时区的地缘政治影响外,两者等价,无优劣之分。因此谨慎的解答是,即便真的十五月亮十六圆,也无法从中推知美国和中国谁的中秋节月亮更圆。

这其实还涉及另一个问题,传统节日在海外的时间点应该以什么为准?是中国的农历时间、还是海外的农历时间?这个问题留学党应该感触较深。因为国外圣诞节放寒假,到了春节基本都已开学。留学党只能在最接近国内除夕的当地时间晚上吃上一顿,然后第二天白天看看春晚和国内亲友视频过个年。可以说在春节上,我们下意识地是以中国的农历时间为准。

但在中秋节上,我们却不自觉地计算海外的农历时间,其原因在于纪念方式的差异。理论上历法延伸出的节日应当是普世的(即美国虽然不用农历,但我们可以用农历推算该节日),但由于农历节日影响力限于东亚,因此染上了地域文化的色彩,成了一种“区域化的时间”。例如,春节不仅是一年之始,更是团聚与期盼的所在。年味不是十二点的倒计时,而是做年夜饭的忙碌,和家人相聚的温馨,以及走亲访友的热闹。对许多人来说,这一时刻仅限于国内。但中秋由于赏月的习俗,凸显了时差的存在,毕竟海外党无法在白天赏月。于是我们不会问美国和中国谁的年味更足,却有美国和中国谁的月亮更圆这种遐想。

其实无论是这种遐想,还是朋友口中那个略显诡异的“农历15.5”,其实都流露出了一种人与生俱来的倾向——时间的空间化。比如我们把时间分为线性的过去、现在、未来,就是一种朴素的空间化理解。一旦我们接受时间的线性属性,那么也可以反过来时间化地描述空间,如创造时差这个概念。而由于中美之间12小时的时差,产生“美国的月相相当于农历15.5”的直观感受,则是糅杂了时间空间化与空间时间化的双重结果。

人们之所以下意识把时间空间化,并将之制度化,是因为脱离空间的时间太难描绘。有个英文段子,讲一个英文不好的外国人问老太太时间,把what is the time(现在几点)说成了what is time(时间是什么)。老太太一脸莫名地说,“这我怎么知道,你得问哲学家。”其实哲学家也未必知道:奥古斯丁有个名言“时间是什么,你不问我,我很清楚,你要问我,我便茫然”——和这老太太也差不多。不妨设想这个外国人发现错误后改口what is the time,那么老太太可能笑着看一眼怀表。怀表用指针的运动定义时间,其实正是把时间转为对空间的分割。而中国古人把日晷太阳影子最短的时候定为正午,并据此推出其他时辰,也是如此。

如果说时间的空间化旨在帮助人们计算时间;那空间的时间化则没有那么纯粹,往往关乎权力、名誉——毕竟丈量空间未必需要时间。一个典型的例子是日本的得名。“日本”即日出之本,源自公元607年小野妹子给隋炀帝的国书,其中写到“日出国天子致日落国天子无恙”。嘬尔小国竟以日出之国自居,自然令隋炀帝勃然大怒,只留下一句评语:“蛮书有无礼者,勿复以文。”不过隋炀帝还不够辩证,虽然日本人以日出国天子自高身份,但这句话实则透着一股中国中心论的自卑。只有面朝中国,日本才算东方的日出之国。日本一词自唐代成为国名沿用至今(比如我这里用中国政权“唐”表示普世的时间,也是一种中国中心的时间空间化),也算是日本单相思的证据了。另一个例子则是在日不落帝国的霸权下,格林尼治时间于19世纪被英美逐步推动为世界的标准时间。对时空的划分,本身就彰显着强大的权力意志。因此古代帝王不仅有年号,还负责颁布历法,因此又称皇历。自唐代以来,历书便由皇帝诏令钦天监被统一刻印,禁止民间私刻,这多少也有维护皇帝作为时间掌控者的意味在。(此外就思想层面而言,空间的时间化也与进步史观有关,详见前文《马克思的诡计:时间错乱的空间》)

不过相较于古代参考日晷、鸡鸣、沙漏的“自然时”,现代人对时间的最大转变在于时间从具体的生活场景中剥离开,成了一个抽象而可以数字化管理的概念。去年在复旦参加一个学习营,有位德国的科技史教授说“中国没有时间”,并解释道此处强调的是“可计算的时间”,观众哗然一片。葛兆光也反驳,我国诗词和技术应用中常见对于时间的丈量,何谓没有时间?我倒觉得这是对那位德国教授的误解,如果用“数学化的时间”来表述可能比“可计算的时间”歧义少一点。举例来说,雅克·勒高夫有篇文章《在中世纪:教会的时间与商人的时间》,指出后者在概念上与前者有本质差异:因为教会不允许高利贷,而中世纪的商人则开始利用复利放贷。当时间的复利属性被发现后,时间就不再是几声鸡鸣、日晷光影这样具象化的概念,而成了无限可分、具有叠加性的同质元素。就好比如今许多公众号文章会写“本文5000字,约占用您15分钟”之类的导语,作者并不在意这15分钟会在何种环境、以连续还是离散的方式花掉,而读者也心照不宣地理解这种表达。现代时间之于“自然时”,就像货币之于贝壳。虽然二者均可计算,但前者远为抽象而精确,因此逐渐替代了后者。这个过程我称为时间的数字化。

这一过程也会导致一些现代独有的迷惑行为。比如一个美国喜剧演员说,每个人都会有这样走神的时刻,就你想知道现在几点,拿出手机或手表看了一眼——两秒钟后,发现还是不知道时间,于是又掏出来看一遍。这样的事情就不会发生在自然时的年代,只是因为我们过于内化了数字化的时间,仿佛这个数字只是某个设备的输出结果,与自然并无关系。

这种内化甚至会反过来作用在“传统文化”上,同样让人啼笑皆非。比如有个四川的长辈跟我聊,说按照中医11点以后阴气太盛,但他儿子总是拖12点才睡,让我劝他儿子早睡。我想叛逆期的少年哪听得进去什么中医养生,正发愁呢,转念一想,跟阿姨说四川其实和东八区差一个时区,算下来您儿子刚好是晚上11点睡的,挺健康的不用改了。我国横跨五个时区,统一时间是基于政治考量,中医自然没考虑这些。把现代行政化的时间套到古代的自然时观念中,这也是时间数字化的一个后遗症。

有趣的是,中秋节兼具上述“时间空间化”与“时间数字化”的性质并蕴含着微妙的矛盾。毕竟如今大部分人,很少用农历生活,遑论通过农业生产观察节气。人们与农历的关系从自然的连续变化被剥离为一个个离散的点——即法定节假日。这不仅是阳历与农历交错的问题,更是数字化的时间观渗透进自然时的传统节日。就像我守着整点给朋友们问候,仿佛随着指针的某一次运动,世界忽然由“平日”转为了“节日”——这在古代是难以想象的。然而,中秋毕竟是要赏月的,月亮为精确而抽象的现代时间又拉回了一丝朦胧而神秘的氛围。

也曾好奇古人为何对月亮产生如此多诗意的寄托。或许是因为不论如何奔波,仰望星空,想着大家望的都是同一片月,同样的阴晴圆缺,似乎就少了一份寂寥。杜甫笔下的“今夜鄜州月,闺中只独看”,也正是望月思人,才从对面落笔。只是古人恐怕没想到,后人拓展空间边界的同时,也重塑了时间的秩序——如今的天各一方,已有了黑夜白天之别。倘若以后移民火星,恐怕望月的习俗也不得不改。但这份望月的浪漫不会被科技发展抹杀,因为只要人们对于团圆有所期盼,对于幸福有所向往,总能找到自己的月亮。