两种全球化,两种国际秩序构想

一

1986年,国际关系史学家约翰·加迪斯在其《长和平》一文中,直指自1945年至彼时是人类历史上前所未有的一段和平时光(他的主要证据是,在此期间,诸大国之间没有爆发过直接冲突,这实属罕见)。其他研究者以更量化的数据对他的这一说法进行了验证,普遍的结论是,“长和平”的确存在。比如,在1950年代,世界各地平均每年发生6至7次国际冲突,进入二十一世纪,这个数字下降到不到一次。每百万人中因战争而死的人数从1950年的240人,下降到了2000年的10人。此外,无论是战争平均持续时间,还是战争危及国家存亡的程度,也都在显著下降(Kalevi J. Holsti,1991)。正是由于这种国际暴力显著的下降,使得斯蒂芬·平克乐观的写出了《人性中的善良天使》一书,将之描述成人类历史上的一个超长期趋势中的一部分。

不管这种超长期趋势是否真的存在,但我们至少可以有把握的说,以过去的两个世纪的数据来看,二战之后的世界确实是一个更和平、更少国家暴力对抗的世界。

有意思的是,这一趋势正好发生在前后两个全球化的转折之中。在这里,我们需要先介绍一下两个全球化的分期——撇开前现代的全球化不论,一般认为,近代以来的全球化过程基本上可以分成两个阶段——前一个全球化阶段从近代工业革命开始(19世纪早期)至一战、二战(一战到二战之间是一个搁浅的世界),后一个全球化则从二战结束后重启至今。

后一个全球化的力度当然毋庸置疑,但前一个全球化其实也不遑多让。“世界是一座城市”,这句话可能会让你想起托马斯·弗里德曼的“世界是平的”的论断,但它是罗斯柴尔德男爵在1875年说出来的。

据测算,到第一次世界大战前夕,世界出口的总价值已经占到世界总收入的16%到17%。其中,英国的出口额几乎占到其国内生产总值的60%。此外,无论是信息传播速度(出现了跨国电缆和电话体系),还是人员流动规模(据统计, 跨越大西洋的国际移民在1850到1914 年之间就有5000 万人。根据1900年的人口普查,14%的美国人出生在国外,相比之下,2000年只有8% ),都在史无前例的增长。请注意,在1870年至1913年这四十年中,跨国经济交易是几乎没有任何经济限制的(比如,直到1879年,德国95%的进口货物仍然是免税的),一个人从一国到另一国去,也几乎用不着护照。在有些指标上,19世纪的全球化过程要比20世纪来的强。国际货币基金组织在1997年做的一份报告指出,在当时,资本流动在经济产出中所占的比例仍远低于19世纪80年代的水平。

正因为如此,有一些经济学家并不认为当代全球化是史无前例的,而是某种重建甚至追赶(Zevin,1992;Sachs and Warner,1995;Rodrik 1998)。纪思道在1999年的一篇文章中对此总结道:“也许关于全球化最大的迷思就是它是新的。从某种程度上来说,它的顶峰发生在一个世纪以前。20世纪在经济史上令人难忘的主要原因,是它从全球化中的撤退。在某些方面,只是到了现在,世界经济才大致像一个多世纪前那样互相关联起来。”

二

在这里,我不是说,“长和平”的出现与新旧全球化的转折有什么因果关系。但是,它们之间确实存在相关性。对此,我将在下面做出解释。

前一个全球化发生在更动荡、冲突更明显的国际政治秩序之中。在这个时代很多人的眼中,混乱、冲突与进步、繁荣似乎相伴而生,他们对战争持有一种非比寻常的正向观感。当时的主流意识形态似乎不约而同的不把国际冲突看成是多么严重的事情。比如自由主义者普遍认为,竞争对社会有益的,它是社会进步的动力,人类的竞争本性是由自然法规所规范的。它既适用于国内社会,也适用于国际社会;那个时代的保守主义者则认为斗争是个人之间、国家之间关系不可避免的特征与后果,国际间的冲突可以被看成是均势政治的天然体现,是国际体系中权力平衡自动调节的手段(在上一个世纪,埃德蒙伯克就把欧洲文明归结于均势体系存在保证了各国之间的多元竞争状态);至于激进主义者,如马克思、恩格斯,则把斗争看成是历史运动的必经阶段。

到了十九世纪中后期,随着民族主义和社会达尔文主义的兴起,人们对战争与国际冲突更持有玫瑰色的想象。他们认为战争犹如森林中的野火,烧去枝蔓,而让树木(民族)更健康。比如,柯南道尔就在其作品中借福尔摩斯之嘴感叹道:“这会是冰冷和苦涩的,华生,……但是,说到底这是上帝的狂风,风暴过去后,阳光下会有一片更干净、更美好、更坚实的大地。”(这里需要指出的是,当时的人们崇强的色彩很重,认为强者是文明的先锋,这是帝国主义的思想基石之一)。

如果我们撇去这些意识形态中所蕴含的一些想当然的推断,把它放到十九世纪的历史中去考察,就会发现,当时的人们之所以信奉上述观点,正是因为它在某种程度上确实是历史真实的。

十九世纪的世界,相对于二十世纪早期的暴烈,以及二十世纪中期以后的和缓年岁来说,是处于一种低烈度竞争状态中。而正是这种状态让欧洲列国都纷纷进行自由改革(在更严酷的时代,国家来不及进行这样的改革,而在更和缓的年代里,政府没有生存压力也就没有动力来进行改革)。我们能在十九世纪的欧洲史上看到这么一个模式一再出现:在一场战败之后,封建特权被废除,个人权利被授予。普鲁士的农奴制是在耶拿会战惨败后被废除的(顺便说一句,黑格尔专门为这次战役写了一本书,称它为“历史的终结”),奥地利的自由主义改革是从1859年意大利战争的失败后开始的,而俄罗斯专制统治的大松动也起源于俄罗斯军队在克里米亚战争中的悲惨遭遇。

实际上,不独欧洲国家如此,当时凡有志于自强的国家莫不以自由改革为任务。要与列国争竞,就不能不稍假民力。明治维新时日本元老院就在《推进国宪复命书》(1878年)中写道:“(当今世界)以开明兴盛著称的国家均采用立宪之政……不伸张民权,国家则分崩离析,所以君主不能独享其权。因此,欲分享君民之权,使君民之权各得其所,非制定国宪不可。”一群旧武士能有这样的眼光和念头,不能不要归因于当时的那种“世界大势”的强烈影响。

所以说,当时主流的国际秩序构想是这样的——在国家内部,实行经济自由和宪政体制,在国际关系上,进行自由贸易和均势/权力政治。这两者相互促进,以冲突促改革,又以改革反哺各国的竞争力。

第一次世界大战的爆发终结了那时的全球化进程,引发了一次走向地方化的大退潮,从此打破了人们对这种国际秩序构想的信心。人们意识到,自由贸易、宪政体制和大国均势政治这三者加在一起还不足以为国际秩序提供一个稳定的支架。列强国家间的竞争如果没有限制,那么结果将是灾难性的。因此,必须有所变化。

三

从这个角度看,第一次世界大战之后所出现的威尔逊主义、第二次世界大战之后所出现的霸权多边主义体制,都是对原有秩序构想所打的补丁。如果说之前的国际秩序是所谓“自由放任”型的,那么之后的国际秩序则有了几分“法理管制”的意思。比如,威尔逊认为,帝国主义是引起大战的原因,那么世界范围内的去殖民化、新建民族国家就是当然之事;又比如,诸多国际制度,如北约、联合国、世界银行、国际货币基金组织和世贸组织等等,开始成为国际政治中的主角之一。关于这些,基欧汉等国家关系学家已经有很多的描述了,此处就不赘述了。

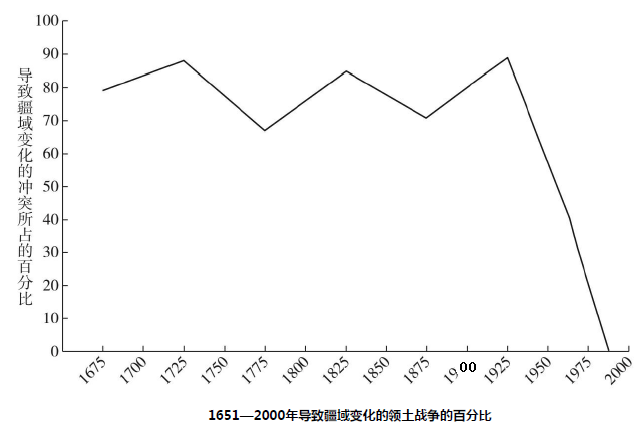

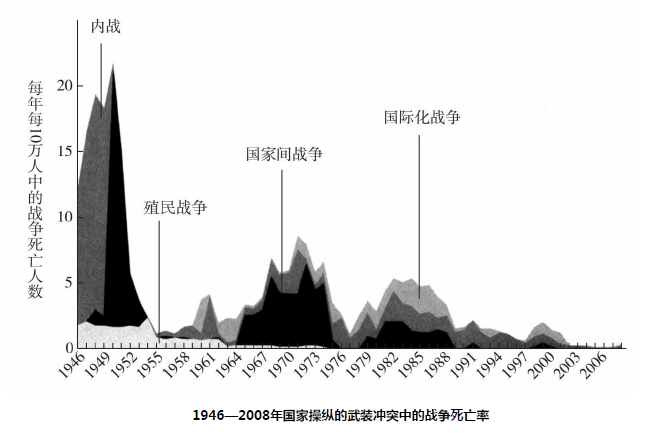

这些举措,在很大程度上确实起到了绥靖化(Great Pacification)的作用(当然,核恐怖平衡也有它的作用,但这只能解释大国之间没有爆发战争,大国与小国之间,小国与小国之间的和平是没法用它来说明的)。卡列维·霍尔斯蒂在研究当代战争起因的时候指出,在1945年到1989年间,因为领土问题而爆发的战争数量相较于1815-1941年下降了将近五成以上,由商业或资源纠纷引发的冲突下降的更多(抽象的问题——如民族自决、意识形态纷争以及支援同族——则成为国际冲突越来越重要的根源)。换句话说,传统上引发国际冲突的大头因素处于消弭中。到了冷战后,这一形势进一步明显起来,以至于约翰·基根在其名著《战争史》中说道:“在我以毕生精力阅读战争史料,与老兵厮混,探访昔日的战场,观察战争的影响之后,我似乎感到,战争即将偃旗息鼓了,且不论战争是否理性,至少它很可能不再是人类处理分歧所需要的和有效的手段了。”(Keegan, 1993)

这一趋势如下两图:

注:该两图都引自平克《人性中的善良天使》

正是由于各国国家的安全得到了保障,使得国际关系中无政府状态造成的威胁下降,这就是当前全球化所赖以存在的秩序基础——化剑为犁,各种国际制度向各国国内渗透,形成较同质化的接口,各种交易安全也得到保证,全球金融、资本、技术与商品市场得以繁荣。

但是,这种国际秩序下的全球化不是没有弱点和缺陷的。布鲁诺·德·梅斯奎塔在《独裁者手册》中提到这么一种现象,即国际社会对某些国家的社会救援与资助项目实际上延迟了该国进行必要的政治、经济改革,这是因为这些国家的政府可以从援助中汲取资源以维系统治。梅斯奎塔举了一个例子——联合国安理会有10个非常任理事国,人们发现,在两年任期内,非常任理事国的经济增长率平均比没有能当选的其他国家要低1.2个百分点。这是因为非常任理事国更有可能获得国际援助,于是就对有效率的社会和经济治理更不敏感的缘故(Mesquita,2011)。

如果我们把这个逻辑延伸一下,还可能会发现另外一个相似现象:跨国资本、商品和技术市场的存在允许也会减少一些国家进行内部改革的动力——如果一个国家是出口导向型国家,其主要经济资源都可以从外部获得,其贸易产权保护主要依赖国际司法,那么该国也类似于获得了某种国际援助,这也许会导致该国政府漠视国内的制度建设。这点在石油输出国上显现的最为明显。换句话说,这种全球化会产生一些寄生虫式的政权,它们的存在有赖于向国际社会转嫁其制度成本。

也许最糟糕的缺陷是在社会心理上的。由于基本上每个国家的领土与主权完整现在都能得到较有效的保证,这使得许多国家从根本上缺少生存压力,那种变革的紧迫感就不复存在。自2000年以来,民主化在世界范围内的退潮,也许就可以看成是这种缺陷的一个脚注。而没有各个国家的真实改革,全球化就有自我颠覆的风险。这是因为在这样的国家内,全球化所带来的成本/收益很可能是分配不均的,从而刺激产生反全球化的运动。

四

简而言之,自十九世纪以来世界上存在两种全球化,它们奠基在两种不同的国际秩序构想之上,一种更激烈,一种更和平,剧烈者隐藏着毁灭的种子,和平者减缓了变革的可能。

我们能可以看到,到当下为止,全球化似乎又在进入一个退潮阶段——这里的迹象有,近十年来,全球贸易额占GDP的比例停滞不前甚至倒退,多个区域合作机制安排出现裂痕(比如英国脱欧,又比如美国在多个地区合作协定上的反复),更不用提新冠疫情对全球市场的巨大打击(以至于BBC在节目中问出了“新冠是否会终结全球化”这样的问题)。很多人对此退潮持相当惋惜态度,但是我想说,如果这个退潮能在国际层面上带来更多的国家或地区层面的竞争,那么也许也有它的好处。回到十九世纪式的列强自由竞争状态自然是危险的,但是现在的全球化很显然也应该再打上补丁。

注:本文已发表在"澎湃:思想市场"。