周庭與日本女性抗爭者的偶像化

原文:Agnes Chow and the idolisation of female activists in Japan | Throw Out Your Books

伴隨著社會動盪和引渡條例的撤回,香港曠日持久的傳奇故事的最新篇章是一項新的國家安全法的通過。一段時間以來,這個前英國殖民地的民主、反北京抗議吸引了全世界的目光,但近期日本社會對這一事件的關注達到了前所未有的高度,這是由一位抗爭者——周庭的遭遇所引發的。

她於8月10日(再一次)被捕,此事在日本得到了許多主流媒體的報導。二十三歲的她是香港民主事業的老兵,2014年,十幾歲的她就成為了雨傘運動的核心人物,後來又成為進步政黨香港眾志的領導人之一,該党在國安法通過後解散。

周庭精通日語(以及英語和母語粵語),幾乎可以肯定在日本她是與香港當前問題有關的最知名人士。這在很大程度上歸功於她在社交媒體上的高知名度,她在Twitter上向近54萬名追隨者發送最新資訊。她的YouTube頻道在寫作此文時有超過30萬訂閱者,流覽量超過950萬。

由於她的形象——一個長髮、皮膚白皙、在少女漫畫中也不顯得突兀的年輕女性——再加上她在日語社交媒體上所取得的關注度,日本社會對她的被捕感到震驚。逮捕她的鏡頭更加強了這種效果,周庭的白色口罩和眼鏡突出了她的無辜。

在怀疑和忧虑中夹杂着一种特殊的狂热,她被称为 "民主の女神",主流媒体在报道她被捕时也用了这个绰号。推特話題迅速出現,其中一條呼籲還她自由的日文標籤下包含了數萬條推文——這比大多數日本國內事務能吸引到的反應還要大得多。日本人在社交媒體上分享周庭的私人照片,展示她是作為 "正常 "年輕人的一面:喜歡和朋友一起玩,做著大多數(日本或香港)同齡人喜歡做的事情。所有這些結合在一起,構成了一個純潔如天使般的形象,一個可怕的(男性)政權的無畏的被壓迫者。

雖然周庭在一天后被保釋,但她仍可能面臨起訴——她在去年被捕後已經承認了其他指控——這引發了人們對香港當局將利用新法打壓政治異見的擔憂。她被捕後引發的推特風暴不太可能推進釋放她的決定,因為精明的警方知道一個在社交媒體上有如此高知名度的人,會自動引起線上的憤怒,而類似的知名人士被捕的案例也有很多。你的推特帳號上的藍色驗證徽章對員警來說毫無意義。

儘管如此,對她被捕反應,以及她民主女神的形象,有一個明顯的好處:它提高了日本觀眾對一個尖銳問題的認識,否則他們可能不會如此密切地關注它,甚至可能對它一無所知。簡而言之,這引發了人們的關注。共同社援引一位在北京工作的42歲日本人的話說:「我從去年開始對香港事務產生興趣,這要感謝民主女神」。

儘管她的綽號有意識地呼應了日本人對 Libertas 的稱呼,但用英文看來可能有一絲彆扭。從這個角度看,她是自由和民主「改造」後的化身,是東亞的瑪麗安娜。但這種人格化又有不少問題。如果另一位年輕有魅力的運動領袖恰好是男性,比如黃之鋒,他會不會被稱為「民主之神」?「女神」不僅表明了周庭的性別,更著重突出了這點。在這樣的人物形象中,她是女武神,女鬥士,她作為女性的身份與她所爭取的東西同樣重要,如果不是更重要的話。它把她矮化為一個「可愛」和「漂亮」的形象供媒體消費,比起那些在催淚瓦斯和槍聲中砸碎窗戶和與員警交戰的蒙面人,她是更容易被接受和討喜的抗爭形象。周庭的形象總是顯得輕巧、謙遜,與香港前線時而採用暴力的街頭抗爭者相差萬里,儘管她自己也經常在現場通過社交媒體做報導。

本次討論的範圍將僅限於日本國內,但在她的故鄉香港(和其他地方),周庭也同樣被消費,被偶像化。不言而喻,將女性活動家提升到媒體名人般的地位是一個全球性的現象—— Greta Thunberg 就是一個顯而易見的例子——但這個過程可能會引發反彈,解構她真正想要傳達的資訊。

雖然她曾對自己的稱呼表示不安,但在某種程度上,周庭是心甘情願參與其中的。草草看一眼她的YouTube頻道,就會發現她在用引人注目的方式來呈現自己,與一個音樂偶像在此類平臺上會做的事相差無幾,而且她總是佔據著畫面中的顯著位置。然而,這也是一種非常自然的社交媒體運作方式,歸根到底只是一種聰明而專業的做法,如果今天任何一個千禧一代或Z世代的人想要認真在網上推廣某件事情,他肯定會這麼做。值得注意的是,周庭目前在她的Twitter簡介中用三種語言簡單地將自己描述為「大學生」,而沒有其他自我標榜。如果說她對宣傳自身的興趣大於宣傳政治主張,這對她(和她的同志們)真正了不起的成就是一種可怕的傷害。

相反,問題在於偶像化:它是還原主義的,把運動及其複雜性掃除在外,只關注煽動性更強的個體方面(一名年輕女性的被捕)。把一個女性活動家——或者運動中的任何個體——推到台前,忽略了社會運動由不同力量組成的事實,正如富永京子最近在《每日新聞》上發表的一篇探討日本媒體對周庭形象的呈現的反思性文章中所說的那樣。更嚴重的是,這種崇拜不僅忽視了日本(當然也包括其他地方)社會運動中長期存在的性別歧視和性騷擾,甚至可以說正是一個例證。可悲的是,即使在六十年代的新左翼運動中,這種情況也有根深蒂固的先例,它更推動了當地的婦女解放運動。

這一切有一種似曾相識的感覺。當 「自由民主主義學生緊急行動」(SEALDs) 在2015年活躍時,其成員就經常被媒體當作「普通」和「矜貴」的年輕人,意外地出現在呆板的、男性主導的政治世界中的例子。這是一個很好的敘事角度,也很有賣點,SEALDs 很聰明地利用了這一點,乘著關注的浪潮為自己的事業獲得了支持,這個過程無疑吸引了更多人加入其他民間團體和政黨動員的示威者行列中,來反對政府採取有爭議的安保法案。但我當時對此也有嚴重的疑慮,因為年輕的活動人士基本上被當作偶像來消費和理解。雖然這種偶像化本身並沒有給他們的事業蒙上陰影,但這種偶像化最終是否是一種剝削和屈從,意味著 SEALDs 沒有被媒體,更沒有被政治精英認真對待?

SEALDs 的成員不遺餘力地強調他們是普通學生,而不是像新左派的學生活動家那樣的激進分子。(這也是個問題,因為 SEALDs 和主流的自由主義政黨和社會運動一道,是日本妖魔化更強大的左翼政治的同謀,並與員警和其他國家機器合作,致力於遏制公民社會和活動)。他們的宣傳資料製作精良,專業性強。在圖片中,上鏡的成員穿著時尚,傳遞著簡單的民主資訊。該團體明顯地將女性成員置於團體形象的中心位置。撇開其年輕的形象不談,這種身份也與當時日本的許多社會運動形成了鮮明的對比,尤其是新左派,後者更崇尚 「男性化」的做法,如暴力對抗、長時間的集會與激烈的演講,以及自上而下的等級制度。SEALDs 的這種策略雖然成功,但也讓成員們面臨可怕的網路欺淩。

SEALDs 並不是憑空出現,而是產生在日本和全球範圍內更多 「女性化」抗議活動的大背景之下。這些活動採用藝術性、創造性和嘲諷策略,重視日常和酷,認為它們與意識形態或政治承諾同樣重要(如果不是更重要的話)。這並不意味著面對權威,「男性化」的衝突和動用武力的策略完全消失了——在很多方面遠非如此——但社會運動的現狀表明,新左翼在六十年代大部分時間裡所主張的暴力抗爭模式並沒有倖存下來。具體到日本,五野井郁夫將這種以美學為基礎、以數字為載體的新策略描述為「卡哇伊直接行動」。個人看來,這種策略的發展使得日本的公民社會和文化總體上更容易接受像周庭這樣的人。

這一點,根據 Carl Cassegård 等人的記錄,在日本1990年代和2000年代的飛特族抗議活動中表現得很明顯。儘管他們的街頭狂歡兼遊行的看上去有些拙劣,但他們並不懼怕用服飾、模仿和角色扮演的方式來顯得有趣甚至可愛。這不僅在實踐上為當下的抗議活動注入了新的活力,而且也為新一代的參與者和利益相關者重新賦予了抗議活動的合法性。正如 Sharon Hayashi 和 Anne McKnight 在2005年被大量引用的論文《Good-bye Kitty, Hello War: The Tactics of Spectacle and New Youth Movements in Urban Japan》中寫道:「媒體、流行文化和動漫為範本的圖像、花體的文字和豐富的色彩使得抗議更具個性,並緩和了將與員警對峙甚至被捕的艱難現實。」

規模不大但廣受宣傳的團體 革命的非モテ同盟,a.k.a Kakuhidō 所主張的觀點和卡哇伊直接行動和女性化的抗議策略正好相反,該團體將自稱是「失敗者」的男性聚集在一起,戴著頭盔和面具在東京街頭示威,反對平安夜和情人節。該組織從2006年開始持續進行鬧哄哄的活動,只吸引了為數不多的參與者,但這是一種元抗議,也是一種真實的抗議。他們借用了1960年代抗議活動的語言和工具,並將其重新定位在平成後期,面對此時日本日益增長(相對而言)的女性權力和經濟停滯,男性氣質衰弱的現實令他們感到不滿。這個語境是真實的,但它是刻意通過高度表演性的、半開玩笑式的實踐來渲染的。這也許部分是因為對諸如不堪一擊的男性氣質之類的無形問題而言,進行實際抗議太困難了,而加一層來自來自1960年代的濾鏡——隨著時間的流逝和 「漫長的六十年代」被吸納進群體記憶,當時的抗議也有了合法性——這些男人得以在詼諧的外衣下表達他們的沮喪。

新的形勢隨著2011年(福島核電站事故)後的反核和反政府運動浪潮加速,這些運動由社交媒體和鬆散的線下網路動員,奈良美智的作品和直白、中立的口號主導了街頭示威。SEALDs 所呈現的美學也持續引起共鳴,日本共產黨在海報上也採用了非常類似的風格,他們已經經歷了從街頭抗爭者到國會叛逆者,再到地方草根擁護者,再到實際上屬於主流的和平自由主義者,最後到可愛的吉祥物和天皇制度下被默許的存在的一系列過程。

它甚至開始影響到新左翼,與中核派相關的年輕活動家通過全學連下的學生組織或 NAZEN 反核團體,很容易用上角色扮演、戲仿以及更友好的視覺形象——儘管沒有稀釋他們所傳播的核心政治主張。儘管新的社會運動有意識地與警方合作,但這曾是全學連及其同伴永遠不會逾越的界線;事實上,活躍分子仍然受到警方的嚴密監視,即使是走進校園散發傳單這種小事,也會受到逮捕的威脅。但随着其 YouTube 频道「前進チャンネル」点击率超过200万(而且还在不断增加)以及该组织自己版本的周庭——洞口朋子,網上吸引了一批崇拜者,並最終成為杉並區議會的民選議員,全學連的轉變達到了頂峰。

洞口的受歡迎與一種名為「共產趣味」的亞文化息息相關:正如其字面意思,這是一種以共產主義或馬克思主義運動相關資料為中心的粉絲或禦宅族亞文化。它特別關注日本,尤其是那些來自新左翼的運動。

除了一些 cosplay 和戶外遊戲外,共產趣味粉絲的主要活動領域是網路,尤其是 Twitter 等社交媒體平臺。粉絲們在這裡分享萌元素、圖片(如舊媒體照片)、自己繪製的真人形象插圖、模仿和戲仿的照片、網路模因圖、資訊和瑣事以及猜測(「這個派系會怎麼評價它?」)。這些社交媒體內容形成了一種「資料庫」,它非常強調制服、頭盔、警察、准軍事裝備和可愛的女性活動家。可以推測,這些匿名參與者大多(如果不是全部的話)是男性,他們將自己的男性凝視代入到了新左派的過去(和現在),也不約而同地代入到了其他軍事題材,比如二戰中去。

然而,共產趣味不僅僅是另一種冷門的粉絲文化。它是持續不斷的對「漫長的六十年代」的再發現和再消費的一部分,尤其通過自2000年以來的眾多書籍、活動和電影。在這個名副其實的產業中,浪漫主義和懷舊主義是顯而易見的(還有真正的自我反思),一些面向千禧一代的新內容正是由千禧一代製作的,這些內容遠離了那個時期真正棘手的方面,遠離了意識形態和轟動性的事件,而更多是基於視覺的柔和感知。現在,可能已經遠離了1972年的淺間山莊事件和聯合赤軍肅反的我們,如果願意的話,可以選擇其他更容易被消費和再利用的角度(如果確實想直面聯合赤軍肅反和其他類似事件的恐怖,我們可以通過電影、漫畫和書籍來一點點進行)。

畢竟,如果連AKB48這樣的國民偶像組合都能在2016年拍出一個隱隱約約以1968年全學共鬥會議學生活動(不過經過了浪漫化處理)為背景的 MV,那麼這一切對所有人來說都已經是無傷大雅的了。

朋克搖滾偶像團體爆裂女子(Burst Girl )在2019年推出了歌曲《超革命》的 MV,這是 AKB48 MV 的加強版:在這裡,女表演者戴著頭盔,臉上蓋著毛巾,手裡拿著棍子,大搖大擺地在一個掛著革命標語牌和切-格瓦拉照片的學校裡轉悠。上世紀60年代末70年代初,日本好戰團體進行的學生活動和轟動性事件,立即為當時和之後的文學、漫畫和電影(值得注意的是許多是剝削電影)提供了素材,但這種沉迷于新左派角色扮演的表演卻誕生於本世紀。這種剝削是不自覺的,甚至很可能是被遺忘的。(不過,就背景而言,這個團體當然非常懂行;它的名字參考了1982年的電影《爆裂都市》,這部電影是朋克搖滾典籍的重要組成部分)。

另一位Z世代的藝術家 Inagawa Jun 因融合街頭藝術和宅文化而獲得了突出的成就,但他的自畫像似乎也摻雜著學生活動的主題。在他2019年東京展覽中出現的印有「禦宅」和 「無政府」(羅馬字母)和萌(漢字)字樣的白色頭盔或許概括了共產趣味的矛盾性:膚淺而內斂,但也代表了重大的文化轉變。Inagawa 在接受採訪時聲稱,那個他在宣傳照中也戴著的頭盔,其實是受到庫布裡克《全金屬外殼》的啟發,這點也很耐人尋味。雖然明顯不是軍事設計,但 Inagawa 的視覺趣味表明,這類主題正通過資訊過濾、錯誤記憶和曲解的方式,滲透進藝術和流行文化。Inagawa 領導的藝術家群體被稱為 「WANK Dōmei」(Wank聯盟),與主導新左翼的許多其他聯盟相呼應(即使是無意中),與他經常使用的挑釁性英語相匹配。

這種拿來主義並不限於日本的左翼運動。上阪堇是一位聲優和偶像,作為前蘇聯的粉絲,她的音樂和人設都以前蘇聯為素材。先軍女子(字面意思是「把軍事放在第一位的女孩」)是模仿朝鮮藝術團的一個全女子cosplay 「粉絲俱樂部」。類似地,仿納粹風格的日韓音樂團體也理所當然地受到了廣泛的譴責。

緩和與軟化的過程難免會陷入犬儒主義。就像高端時尚界利用了紅軍派(Rote Armee Fraktion)一樣,我們發現新宿的伊勢丹百貨公司——是的,新宿,1960年代臭名昭著的騷亂和反文化之地——也有一個名為 「TOKYO 解放區」的時尚文化零售樓層。「解放區」這個詞是巴黎和其他地方用來描述抗議活動最激烈時被活動人士佔領的城市區域。「革命」等詞已成為廉價的行銷口號。

應該強調的是,這一切都不等同於從過去的沉重包袱中釋放或解脫出來。而亞文化狂熱甚至主流(再)消費也幾乎沒有認真解決日本女性在社會運動中的地位問題,無論是歷史上還是當前——值得慶倖的是,像 Chelsea Szendi Schieder 這樣的學者正在努力用她即將出版的《Coed Revolution: The Female Student in the Japanese New Left》一書來抵消這一點。

在這項研究的基礎上,我們可以確定六十年代婦女活動家的幾個關鍵原型(在大眾媒體和當時及後來運動的自我形象塑造中):受害者和聖人(樺美智子、遠山美枝子)、危險的美人(重信房子)、巫女 / 瘋子(永田洋子)、「紅色羅莎」(羅莎·盧森堡)。儘管學者們盡了最大努力,但歷史記憶到底演進到了什麼程度?還是說,上述近代的偶像化和「女性化」只是增加了新的原型,比如說「周庭型」?

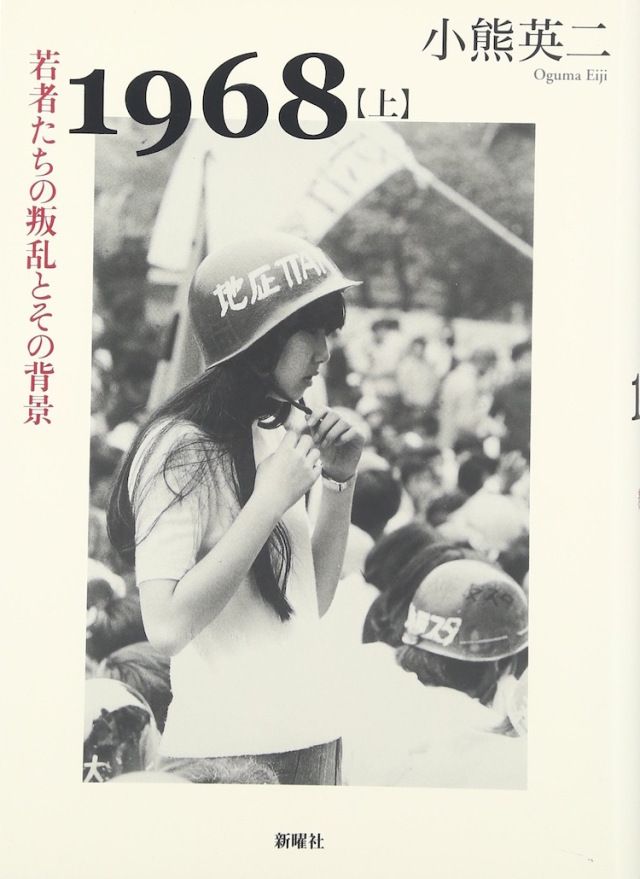

小熊英二是研究戰後史的年輕一代(即比嬰兒潮一代更年輕)歷史學家中的領軍人物,其巨著《1968》的第一卷封面是一位戴著頭盔的女學生活動家,與戴在頭上的頭盔相比,她幾乎是太婀娜,太漂亮了。她是「周庭型」嗎?似乎是作為一種補充敘事,第二卷封面固化了運動失敗和造成創傷的標準敘述,顯示了一個粗獷的男性活動家被警察押走的場面。

早在上世紀90年代,來自1972年後一代的漫畫評論家大塚英志就曾對日本的少女文化傳播進行了大量的寫作,他試圖將永田洋子從暴力肅清的 「巫女」惡名中解放出來,從她後來對少女漫畫的興趣中發現她身上「純潔」而無邪的東西。大塚的作品非常多,在此不能輕易概述,不過現在一個細節可能就足夠了。在这方面,他最值得一提的两部书《少女たちの「かわいい」天皇――サブカルチャー天皇論》和《「彼女たち」の連合赤軍――サブカルチャーと戦後民主主義》(角川文库版本)用了会田誠引人注目的畫作作为封面。原作是兩幅折疊屏風畫的形式,每幅畫板上都有一個女學生在戰火紛飛的景象中,高舉著國旗(一幅是日本的,另一幅是韓國的):這是一個為何而戰的女英雄?為了她的國家?旗幟(不管它象徵著什麼)?民主?人民?会田通過引用戰時的宣傳、美人畫流派和少女的比喻,故意讓事情變得模棱兩可。無論怎樣,每個女孩都是高貴的、堅強的、堅定的。正如日本眾多崇拜者眼中的周庭一樣。

WILLIAM ANDREWS