Ani 遺址與帝國幽靈:亞美尼亞與亞塞拜然爭端的小小註腳

亞美尼亞和亞塞拜然最近開戰了。

有些報導則提到,亞塞拜然底氣如此充足,就是因為獲得了土耳其的支持。

就背後更寬闊的區域地緣政治而言,土耳其近代在高加索地區的立場,確實也很鮮明:土耳其人和亞塞拜然人都是突厥語族的「親戚」,關係一直頗為親近。

至於土耳其和亞美尼亞之間,近代則有鄂圖曼帝國遺留的種族屠殺和邊界問題,導致土耳其和亞美尼亞之間非常敵對,兩國之間的邊界至今依然處於關閉狀態。

談及土耳其和亞塞拜然的結盟、以及土耳其人和亞美尼亞人之間的仇恨,今日位在土耳其境內、佇在邊界上的 Ani 遺址,就是很適切的註腳。

五年前搭便車從 Kars 搭便車過去時,就覺得那裡的帝國遺緒和尷尬彆扭實在迷人。

(題外話:Kars 是我最愛的土耳其城市,是個可以用來理解土耳其如何在近代裡,卡在西方、伊斯蘭世界和前蘇聯之間的微型切片;Orhan Pamuk 的《雪》這本小說,就是以 Kars 為場景,非常推薦!)

不過,想從 Kars 搭便車到 Ani 並不容易,短短四十五公里,花了我們整整兩個半小時。以搭便車超容易的土耳其標準來說,這個紀錄比完全失敗好不了多少。多數時間,我們都在對著柏油馬路上翻攪的透明熱浪發呆,牛比人多、推拉機比汽車多。

會這麼困難,是因為 Ani 位在土耳其與亞美尼亞的邊界旁,而土亞邊界是封閉的。所以這條公路,一直到土亞邊界重新開放之前,都是條「此路不通」的死路。

考古有時候是無比政治化的一件事。人類歷史留下的蹤跡層層疊疊,怎麼決定哪些應該被開挖、哪些應該被復原?

這裏曾經被亞美尼亞人、喬治亞人、拜占庭人、土耳其人統治(當年他們或許還不知道如此稱呼自己並以此互相區隔),那些裝飾華麗、結構宏偉的建築,則曾在教堂、清真寺等不用途之間來回流轉,今日又變成了遺址。

在民族國家被廣泛想像出來(或者不如說:被印刷出來)之前,帝國人民總是混居的。所以那些繼承帝國的現代民族國家,無可避免要爭拗的問題是:帝國的嫡傳想像如何可能?它們是誰的帝國?

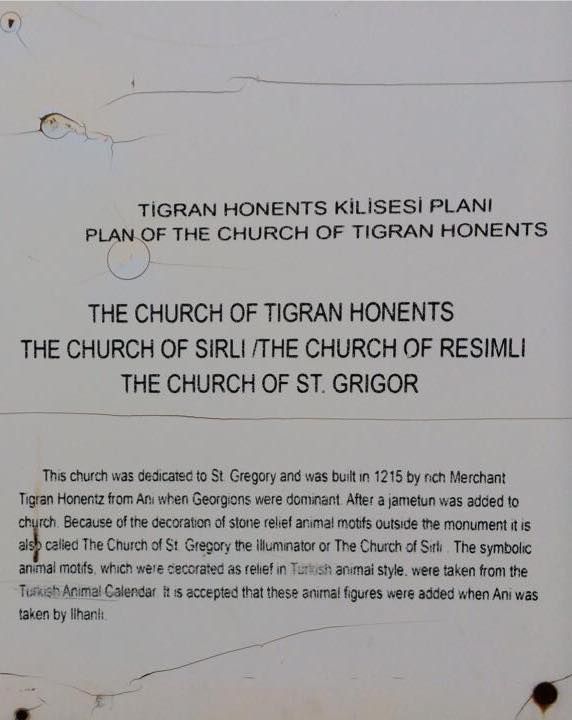

土耳其政府為了強化「Ani 是土耳其遺址」的印象,在解說牌上不斷強調,遺址的建築語彙體現了不少「土耳其文化」與土耳其的神話或習慣有關,也不怕遊客浮想揣測字裡行間的政治正確。想當然爾,這種說法激怒了不少前來參觀的觀光客,導致解說牌上的好多「土耳其」字樣,都被人用利器破壞刮除了。

不過這種說法為什麼會讓亞美尼亞人如此生氣呢?

打個比方,土耳其政府在 Ani 遺址解說牌上的說法,大概就有點像是,台灣政府哪天突然在阿美族的建築遺址上說,「某某圖騰體現了中國文化⋯⋯」

又或是中國政府哪天在吉林省的高句麗遺址說,「這些建築風格體現了中國人的文化元素。」

我想阿美族或韓國/朝鮮人應該都會氣得跳腳吧。

總之,當時的我就這樣在各種解說牌的欲說還休、尷尬辯解之中,偎著彎彎河谷、和那些無法超度的帝國幽靈一起在高原上遊蕩,一邊瞠目結舌地拍照,一邊摹想或許哪天又會有下一個帝國,再來召喚另一個歷史真實的顯靈。

不過 Ani 遺址到底有沒有受「土耳其文化」影響的問題,的確並非不能討論的,因為文化既不專屬於誰、也沒辦法一刀兩斷地切分開來。事實上,人類文化本來就是由數不盡的因素交互作用、交纏而成的結果。

再換個角度來談,在人類歷史中,帝國的邊界也本就是高度浮動、人民也通常是混居的;我們今日會覺得「國界穩定不變」、「族和國密不可分」是天經地義的觀念,其實在人類歷史上是相對晚近才出現的現象。

最近《端傳媒》也會刊出一篇關於飛地的文章(其實是七月底端小聚的文字版),裡頭也會稍微提及 Ani 這個遺址。

說到底,其實我對飛地的關懷也是類似的──不論是 Ani 遺址,或是飛地,它們對我來說,指向的都是同一個問題:到底國家是什麼?我們如何想像國家?將國家和地理空間、和文化符號連結在一起的那個動力,到底是從何而來的?