香港自決,豈可假手於人?

英國今昔的不公不義警醒我們,這個國度救不了我們的家園。

譯按:本文是流傘的原創文章,英文原文見此。如果有意跟我們一同翻譯,請聯絡流傘義務翻譯團隊。

英國內政部在二月中就香港民運的情況發佈指引,基本上斷定了抗爭者無權以人權被侵犯為由向英國尋求庇護。指引提到示威者「難以證明自己有正當理由畏懼迫害」,不止將警方濫權和肆意使用武力歸咎於採取直接行動的抗爭者,更掩飾了港府如何使用殖民時代訂下的惡法來合理化它侵犯人權的維穩措施。

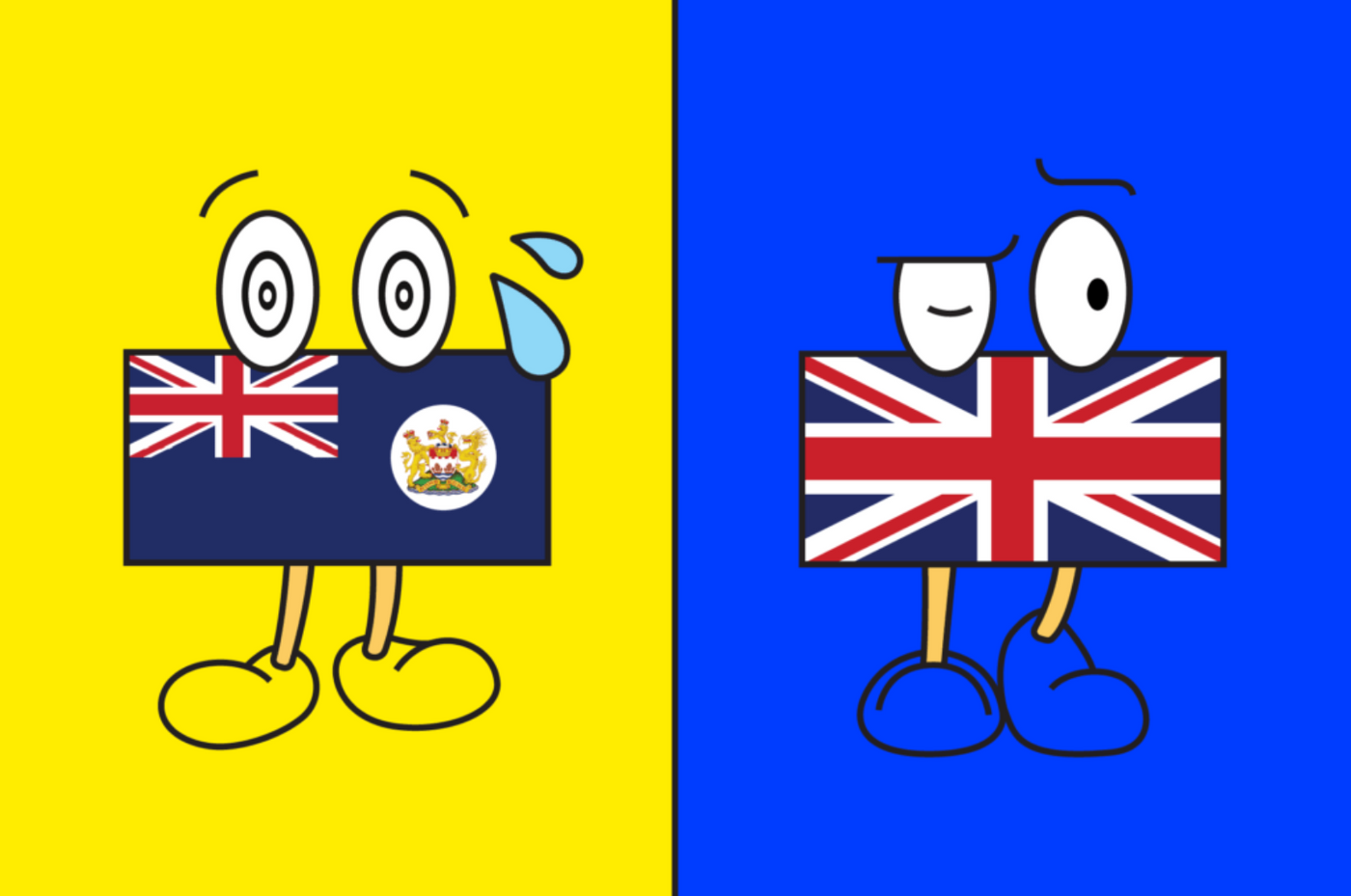

約翰遜(Boris Johnson)在不足一年前競選英國首相時,曾公開宣稱自己「會全力支持香港人」,上任後其政府卻出爾反爾。其實我們不應為此感到意外。雖然主流論述中的英國屬於「自由世界」,因而有道義責任保障香港人的自由,但這說法脫離歷史脈絡,更忽略英殖對香港社會結構及港人政治願景持續的影響和限制。

英國政府背棄香港正好證明了一點:港人不應依賴或接納別國政府只為滿足自身利益和救世者情意結而表現出來的虛偽支持。我們需要的是當地民間的盟友——如學生、工人、行動者和僑民——正視香港被英國殖民的歷史和認識到香港若要成功解放,就必須先解殖。

看透英殖神話

英國主流媒體經常把香港現況描述為「香港人的自由和人權被侵蝕」。曾多番就香港情況發言的英國保守黨人權委員會副主席及非政府組織Hong Kong Watch發起人Ben Rogers亦道:「香港曾是擁有一切自由的城市,但在過去的五至十年,這些自由卻漸受威脅。」我在倫敦反送中遊行中採訪的一名英籍白人記者更表示:「英國有義務支持香港人的抗爭,因為我們給予香港的那些西方社會珍視的自由和代議民主,正在便被一個獨裁政權奪走。」

然而,由英國政客和建制媒體來說「香港人的自由和人權被侵蝕」,恐怕說不通。英殖早年,華人受種族歧視性法例所限,無通行證晚間不准出門、不得舉行公共集會。殖民政府統治下,港人基本上無權參政,集會、罷工和抗議自由亦被多次打壓,而除了港督由是英國皇權選定之外,英籍白人亦幾近擔當了政府所有高層職位。要待八十年代,主權移交臨近,港英政府才提拔本地人到決策高層位置,然而進場的亦只是離地菁英和工商階級。

港人要到五十年代才開始有政治代表:在民眾施壓下,港英政府在市政局增添民選議員。不過民選議員的數量比委任和官守議員少得多,而市政局亦像現在的區議會一樣無實權——這只是自欺欺人的民主化。進一步的改革要待1985年,時任港督尤德引入的功能組別選舉,讓界別利益在立法過程中有代表。

根據當時政策,功能界別的議席只能由專業人士或公司票選出;政府藉此吸納本地菁英,為殖民統治的不民主塗脂抹粉。時至今日,依然只有大財閥和僱主能在保險、金融、地產及建造、進出口、航運交通、飲食、批發及零售等主要界別中投票,而這些界別的工人和其他持份者則被排除之外,令立法機關和財政決策過程被有產階級主導。

而到現在還未成功爭取到的立法會直選,其實在1994年已被彭定康政府否決過一次。當時憲制事務司給的理由正是直選「違反基本法」和港英政府要顧及「中方立場」,說法與二十年後的梁振英政府如出一轍。

話雖如此,英殖仍因麥理浩政府七十年代施行的「德政」——如建公屋、實施九年免費教育、推出法例以更好保障勞工——至今仍為人稱頌,不少人甚至把這些政策視為香港經濟起飛的基礎。這個說法不盡錯,只是我們不能忘記沒有六十年代的反殖群眾抗爭,就沒有麥理浩的改革。

若非1966年蘇守忠透過發起絕食,反對天星小輪以及其它公共服務加價,港英政府也不會發覺人民對生活艱難已經怨聲載道。當時底層民眾的生活條件十分差劣:打工仔女拿著微薄工資,經常超時工作,法律給予的勞工保障亦非常薄弱,上萬人更因為負擔不起私樓和房屋供應不足而只能住在安全和舒適均欠奉的寮屋。

翌年的「六七暴動」中,左派組織(當中包括親中共的工聯會)受文革影響,藉數場大型勞資糾紛和工潮散播反殖思想,發動了長達七個月的反抗運動。港英政府當時派出了防暴警和英軍鎮壓,並訂定了《1967年公安條例》以授予警察更多權力拘捕「暴徒」。1970年,港英政府更將暴動罪成的最高刑期由兩年增加至十年——反送中運動中被捕的抗爭者也要面對這殖民統治的遺禍。

港英政權的正當性受這些運動嚴重衝擊,它的應對方法卻不是開放治權,而是設立一個秘密民意監察機制(名為Movement of Opinion Direction),每週撰寫報告給殖民地高官作為施政的參考。研究香港殖民史的Florence Mok博士形容它為一個「讓外來政府可以在不放權之下,保留一定認受性的手段」。

從近年解密的電報紀錄可見,麥理浩曾向英國政府解釋他實施改革是因為「政府不僅須滿足民眾的合理訴求,更需要讓他們相信施行這些改革是我們的真誠目標」。他續指,殖民政府有必要推行夠增強北京對英方管治的信心的政策,為香港前途談判創造有利英方的條件。

由此可見,港英政府未曾真正關心過香港人的福祉和政治權利——不然早就推行民主化,改革也不會只是為平息民憤和獲得談判籌碼才推行。這段歷史告訴我們,民主自由不是英國恩賜,而英國統治階級今天對港人的關注也同樣空洞,不過體現出他們自詡為自由主義價值的守護者而已。不論是身處香港的抗爭者,還是在在英國支持這場運動的手足,也必須認識到當前的民主自決運動不僅是為了對抗中共的極權,也是為了超越西方殖民治理遺留的政經框架。

《中英聯合聲明》無人問津的經濟面向

運動的國際戰綫中,一直有港人要求英方向北京施壓,透過讓持有BNO護照的港人獲得居英權和向侵犯人權的香港和中央官員實施制裁,逼使北京遵守《聲明》,尊重一國兩制下香港應享有的高度自治。

但作為一份缺乏市民廣泛參與訂定的條約,靠《聲明》守護香港人的未來恐怕只是抱薪救火。《聲明》最受注目的自然是對香港的司法獨立和港人的公民和政治權利的保障;但大眾時常忽略《聲明》另一主要目的,是為了保留香港極端資本主義的社會經濟體系。

《聲明》羅列出後九七香港的經濟布局:私有產權將繼續受法律保護;保持自由港和獨立關稅區地位、繼續實行自由貿易政策;保持國際金融中心地位、保障資本自由流動、保留原有金融制度和市場;並在確保「他們在香港的經濟利益將得到照顧」的情況下,「可與英國和其他國家建立互利的經濟關係」。《基本法》第五條也明言香港將「保持原有的資本主義制度和生活方式,五十年不變。」

英國國家統計局數據顯示,港府在主權移交後躍升為英國的第十三大出口國和第十五大進口國。港交所成為了全球第五大證券交易所,總部位於英國的匯豐控股更是港交所內市值第八高的股票,而香港的金融系統則繼續扮演外資通往大陸的窗口。臨近脫歐,我們可以預期英方會更依賴香港近乎零稅額的轉口港和金融市場,並試圖確保香港的經濟體系不受北京的威權掣肘。

但是能夠從這些政策和制度中獲利的只有外地資本和本地菁英階層,星斗市民只得麵包碎。香港現已成為了跨國公司在中國和東南亞地區管理產業鏈和外包生產的樞紐,為它們提供地理優勢、低稅環境、金融基建和服務,以助它們把握「商機」——差勁的勞動保障和環境標準。外國企業和它們駐港的合作夥伴及金融中介從中致富,低薪、保障少、朝不保夕的工人卻要替它們受罪。而隨著香港「升級」為知識型經濟,卻同時缺乏可以輔助平穩轉型的福利政策,許多港人也因此失去穩定的就業。

後《聲明》的香港經濟亦隨著港元與美元掛鉤走上了金融化的道路。九七亞洲金融風暴前夕,港人的借貸額比他們的收入(以國民生產總值計算)高出50%——2018年的數字更升至全球最高的120%——當中近一半的更是以樓按形式出現,可見香港經濟對地產和銀行業的嚴重依賴。金融風暴後香港樓市一落千丈,董建華政府拗不贏地產業的手瓜,令他在施政報告中提出每年提供85,000個公私營住宅單位的政策(即八萬五建屋計劃)半途而廢。取而代之的是孫明揚的「孫九招」,為救樓市而停止賣地,結束居屋、租置屋和資助上樓等公營房屋措施,並放寬業主收樓權。

當時輿論認為「孫九招」是明策,讓中產人士擁有的房地產不會因「八萬五」造成的樓價下跌而完全變為負資產。誰料短短九年內,樓價已經追上金融風暴爆發前的高位,其後也一直攀升,籠屋劏房戶越來越多,不少中產成了「無殼蝸牛」,地產霸權無法撼動。現在回望,這種發展模式到頭來救的是市場還是人民,相信顯而易見。

偏偏傾斜私人樓市就是香港房屋和土地政策不可或缺的一部分。為吸引外資和堅持自由貿易,港府實行低稅率政策,變相被逼依靠限制土地供應和高價賣地來維持收入。地價持續上漲,令中小型發展商無法進入市場,倒是留下囤積土地逐少發展、專建豪宅的長和、新鴻基、華懋、新世界和南豐。一眾地產巨賈賺到盤滿缽滿,這顆東方之珠卻成了一個普通人不吃不喝廿年才可以上樓的城市。

香港的金融化在過去二十年更是越來越透徹:港鐵(除了是聽命政權的鐵路公司,亦是地產發展商)和領匯接連上市;退休金則交託予管理費高、寡頭壟斷的基金市場,全民退休保障爭取了十多年仍是只聞樓梯響。面對金融化,企業亦更加看重向股東派息,因而採取不同降低成本的策略,導致勞工市場零散化,令低技術、低學歷工人徘徊在底薪散工和失業之間。

遵行《聲明》執政的香港政府,不僅對中央唯命是從,亦不敢為市民福祉而向資本開刀。因此主權移交後廿三年,港府一直對市場秉持「積極不干預」,造成階級差距激化、小市民生活越來越貴、社區拆遷不斷、街道生態被仕紳化粗暴奪走、就業變得不穩……可謂意料中事。

港人自決,求的不止手上一票

香港現時每五人就有一人活於貧窮,「發展行先」和「提升競爭力」對香港整體有益的說法卻仍然深入社會意識。中央僭越一國兩制固然需要防衛,港人的公民權利當然應該守護,但如果堅守《聲明》同時會鞏固這個由金融業主導的剝削機器,又是否真的有助運動追求更公平的民主發展?英方支持香港的心意又是否如他們所呈現一樣純潔?

「光復香港,時代革命」這句口號弔詭之處,是它假定我們只要沒有中央干政、遵守法治原則,便可以修復香港,重回一個健康、公平的社會。

但這種想法很無稽:香港的司法系統會懲罰「阻街」的拾荒者,充公他們的生財器具,卻對梁錦松偷步買車和梁振英貪污隻眼開,隻眼閉。無權勢的基層工友因受工傷索償卻得不到法律援助,自行摸索複雜的法律程序卻被斥責浪費法庭時間。連公民社會最有力制衡政府的法律工具——司法覆核——也阻不了房委會出售公屋商業設施和領匯上市,阻不了皇后碼頭清拆,阻不了政府褫奪港人內地所生子女和移民家務工申請居港資格。就算撇開政治檢控和縱容警暴等對司法制度的「濫用」,香港法治也不見得公義,倒是體現出「法律面前,窮人含忍」。

筆者樂見這種保守傾向隨著運動推展開始鬆動,讓較進步的戰綫開始有空間立足。近月的新工會組織潮、「和你追(糧)」行動、多番組織三罷和罷工基金均是一些反資本霸權的嘗試,也許未進化成明確的政治取向,但也表現出抗爭者有意將勞資和分配問題融入運動之中。其實運動除了指向一個群眾有權選擇代議士、不依賴警察的香港,更在構想一個讓人民有條件活出自己想要的生活,不被國家的政治需要或資本的發展意圖支配的民主社會。這個理想香港的財富公平分配,不由一小撮既得利益者話事,有資源充足的公共服務、體面的勞動條件和對人民負責的施政,亦有建立於互助和關懷的社群關係。

與此同時,抗爭者有必要重新審視向別國政府尋求協助的策略。依靠無意處理香港各種社會不公的英國政府譴責警暴和政治打壓,甚至旨意英方協助港人革新一個它有份參與和從中得益的制度,是與虎謀皮,不會對抗爭和港人自決有具體益處。

運動開始後兩個月,英媒《太陽報》曾發表社論,指英國應該為「最優秀的」香港人建立一個新簽證類別,讓「一代有野心的香港人」可到英國謀生,但不能讓所有香港人有權到英,只有能「催谷英國經濟」的人才可入境。更甚的是,曾被中國當局拘留和酷刑虐待的鄭文傑未獲得政治庇護或居留權,只獲得為期兩年、不可續期的簽證。恐怕其他被英國移民局認為不夠「優秀」和「有野心」的移民者,也不用旨望會有好的待遇。

去年末,英國內政大臣Priti Patel指為持有BNO護照的港人放寬邊境管制,「正好展示出脫歐後的英國並非一個排外、反對移民的國家。」形容英國為一個歡迎移民者的國度,對日常面對一系列鼓勵公共服務機構和市民監控和告發懷疑無證移民者的措施、被移民局執法人員無手令下搜捕、和被僱主因為不滿工人維權而串謀移民局向其報復的移民者來說,簡直是侮辱。英國要不是排外,那三十九個越南移工就不會死於非命——他們的死,不僅是因為被困於冰凍的貨櫃箱,更是因為即使對低技術勞工多麼依賴,仍然不願意為這些工人提供合法入境的途徑,反而想盡辦法將他們打道回府,逼他們鋌而走險偷渡入境的英國政府。

英國政府公開表示港人無權向英國尋求政治庇護更是在傷口上撒鹽。內政部發佈的指引對港府使用殖民時代律例——《緊急法》和《公安條例》——來打壓運動避而不談,反指這些法例「合理地懲罰破壞公共秩序的行為」。指引亦輕輕帶過警察濫捕、虐待被拘留人士和過份使用暴力,只形容為「當局的關注或對示威者不利」。

英國的排外邊境政策不僅對它的經濟運作尤關重要,亦遮掩了殖民者的掠奪和便利已發展國家的貿易結構造成的地緣不平等,怎樣令許多人被迫移徙外地謀生。英國作為曾經的殖民帝國,現今又盤踞於全球產業鏈頂端的發達國度,對這群人責無旁貸。與其連結這個政權,香港的抗爭者更應該與移民者和為他們爭取權益的行動者連結。

由此可見,先前英國政府向香港的抗爭者示好,不過是為了粉飾它殘酷的移民制度,為其造成的傷害洗白,我們無理由讓其得逞。我們倒是應該正視英國殖民香港和它現今的排外政策不但對港人百害而無一利,更完全暴露出「英國是民主、自由、人文精神的佼佼者」只是吹牛。

在英國民間支持我們的民主運動的盟友,亦同時應該反對英國種族和階級歧視性的移民論述和邊境制度。我們應一同提倡英方向所有需要庇護的人開放邊境,而不僅是持有BNO護照的香港人;爭取移居英國的人與當地人享有同等的基本權利(如免費使用醫療服務)和勞動條件;並將無證件移民合法化,而非透過入罪、羈留和遣返處理,以避免三十九名越南移民慘死的事再次發生。

這場運動要走下去,我們只能依靠自己和其他同樣面對不公和壓逼的人民,而不是曾經殖民香港,拿我們的家園當作賺錢基地的英國。民主自決不是空喊口號,而是果斷勇敢地想像和建構一個讓每一個人自由平等地存活的社會,第一步就是要走出英國的影子。

文/ yehua

譯/ yehua, JP