艺术何为 | 赵志勇:“边缘化”的艺术——中国新工人的社区剧场(文字实录)

编按:多数派在10月24日的时候举办了一场题为“‘边缘化’的艺术:中国新工人的社区剧场”的线上讲座,邀请中央戏剧学院的教授赵志勇老师和读者分享他的社区剧场观察和实践。

十余年来,赵志勇老师一直在城中村流动人口社区、珠三角工业园区、打工子弟学校、边疆少数民族村寨等场域中为弱势群体开展戏剧工作坊。他所研究、实践的艺术项目,已经超越了“为弱势发声”的代言性,尝试让受损害的人们展现自己的生活,自己说出自己的故事,让更多人知道。他曾经指导过两个打工女性组成的戏剧小组进行戏剧创作,协助她们用戏剧实现自我发声和社会赋权。

多数派将讲座内容整理如下,相信可以给“艺术何为”这个问题一点启示。

很高兴这次能有机会来多数派跟大家做一个线上的分享。我今天的题目是“中国新工人的社区剧场”。这里面有两个概念需要跟大家解释一下,一个是“社区剧场”,一个是“新工人”。

社区艺术 VS 参与式艺术

关于“社区剧场”,在做了一些阅读之后,我个人比较认同一位英国学者Francois Matarasso,他在A Restless Art这本书里对于社区艺术发展源流和大概状况的一些讨论,我个人是比较认可的。所以大家如果对社区艺术、参与式艺术这样一些概念有兴趣,想知道它们是怎么一回事,它们的社会功能是什么,我觉得大家可以找这本书来看。这个作者本人也是一位社区艺术的实践者和理论思考者。这本书在网上也可以找到他自己分享的免费电子版来看。

社区剧场是社区艺术的一个分支。根据Matarasso的界定,社区艺术是以促进人权为目标的一种艺术创意。在这样的艺术创意工作当中,一个很重要的特点就是职业艺术家和非职业艺术家一起,大家一起来设定一个目标,平等地工作。因为职业艺术家和非职业艺术家一起工作,它的目标和标准都是双方一起来制定的。所以它就不像职业艺术家的创作,你的艺术训练可以帮助你控制生产过程,你最后会产出什么样的产品,比较可控。但在这种社区艺术里面,它的整个过程和最后的成果是不太可能预先知道的。在这个过程中会需要很多彼此之间的协商。

在当代艺术中有一个从90年代开始火起来的的概念叫“参与式艺术”。根据Matarass的观点,社区艺术实际上是参与式艺术最早的渊源。到90年代之后,参与式艺术越来越普遍地被大家所接受。社区艺术也被看作参与式艺术的一个分支。所谓参与式艺术是一种特定的,在历史上比较晚近才出现的实践,它把专业的和非专业的艺术家连接在一个共同创造的行动中。这一实践形式有一片及其广大而且多样化的领域,其中有充满政治意味的社会行动和社会介入,但另一些可能只是一种纯粹的艺术创意活动,其社会政治性可能并不是那么强。国内也有很多艺术家在做这样的一些创作,如果大家在北京而且对剧场感兴趣的话,可以去看一位戏剧导演叫李建军,他有一个剧《美好的一天》最近在重演。我觉得这是一个比较典型的参与式艺术作品,他找了20个素人演员,然后让他们来舞台上分享自己的故事。所以导演是和这些素人演员一起来完成这个表演,这些表演者有些可能是打工的,有些可能是小白领,有些可能是退休的广场舞大妈。根据导演的要求,在他所设定的表演框架里面让这些业余的、没有任何戏剧或艺术背景的素人演员来表演。目前在国内外很多艺术家都在用这种方法工作,如果你去剧场或者美术馆,你会看到很多类似这样的一些艺术作品。

社区艺术和这种比较炫酷的参与式艺术还是有一些区别的。根据Matarasso的观点,这个区别其实是在两方面。第一个方面是,在欧洲的背景里,社区艺术实际上是在60-70年代开始出现的,所以后来整个参与式艺术的工作方法都是从社区艺术那里来的。而且社区艺术是1968年的产物,所以它刚出现的时候,大家认为它完全是一个体制外的东西,是艺术家对现有的文化和艺术体制感到不满意,就到小镇、街头去跟普通人一起做艺术工作。那个时候艺术体制是不认可这个东西的,觉得你们这个东西就胡来嘛,跟我们的艺术生产机制和审美标准不符,你这个东西质量低劣,它没有被认可,而是被排斥在主流艺术生产之外的。到80年代,英国撒切尔的新自由主义政府上台之后,整个文化、艺术、教育是被冲击很厉害的,政府的一些艺术基金的拨款大量削减之后,就对这一块冲击很大,因为这一块恰恰是没有办法靠市场化来生存的。艺术家又要生活,所以很多人都离开了。但是很吊诡的是,到了90年代开始,大量政府的资金就进入到这个领域里来,使得一些艺术家有可能去从事这样一种项目式的创作,一些本来不是从事社区艺术的艺术家也觉得这个工作方法是有意思的,也以这样一种方式来工作,请普通人来一起完成艺术创作。但是普通人的参与度有多大,这个是很不一样的。社区艺术一定是有一个人权的目标,通常是跟被排斥在社会的边缘和角落里、比较弱势、比较底层的人一起来工作,通过这样一种创造性活动让他们被看到,让他们在社会结构中被压抑的位置被看到,让他们表达出自己的诉求,跟主流的群体、主流的政治机制进入到博弈的环节当中去。社区艺术的目标是很重要的,就是赋权。但是参与式艺术不一定有这样的目标,它可能只是有素人参与的一个形式。

90年代以来中国当代艺术中有很多所谓的“参与式艺术”,真的就是花钱找一帮民工,中国劳动力便宜嘛。你也可以说这是参与,但在多大的意义上那些被你找来一起工作的人能在这个过程中得到什么,这个其实是很值得怀疑的。关于这个问题我就不多说了,大家如果有兴趣可以去看90年代蒋樾拍的纪录片叫做《彼岸》,讲的是一位先锋戏剧家牟森在北京电影学院和一群非职业演员排一出小剧场话剧的过程。我8月份的时候在《西湖》杂志做了一个访谈,里面谈到社区艺术里面人权和赋权机制,也谈到了《彼岸》这个案例,大家可以去关注一下。(注:“当时参与排练的年轻人,有的骑着三轮车满大街批发雪糕冰棍,有的在歌舞厅门口当迎宾小姐,有的想考艺术院校,于是在北京漂着想尽一切办法找跟艺术有关系的事情来做。因为牟森的创作不需要演员具备任何表演训练背景,于是他们得以参与进来。最终演出奠定了牟森在1990年代先锋戏剧圈子里的地位,而参与演出的这些年轻人最终一无所获回到了自己从前的生活。这一次创作经历跟他们的现实生活没有任何关系,顶多也就是一场梦吧”[1]。)这是一个方面,它是否能够对参加到艺术创作里面来的普通人有一个赋权的功能,能够把他们的自我发声设定为一个目标,这是社区艺术和参与式艺术很重要的一个区别。

第二个区别就是在社区艺术中,职业艺术家和非职业艺术家,他们之间的平等关系和协商关系是非常重要的。我不能说我是导演或者编剧,我现在要做一个社区剧场,我把所有的东西都想好了,我说我现在需要一群打工的大姐来演这个戏,我的想法是什么,然后你们就来执行我的想法。这个在社区艺术里面是不能够被接受的。我们做这样一个工作我们的目的是什么,最后达到的诉求是什么,在这个过程中我们的标准是什么,这个应该是所有的参与者一起设定的。所以社区艺术的创作过程就比一般职业艺术家自己的创作要困难很多,因为有更多不可控的因素,而且需要投入更多的协商,当大家出现想法不一致的时候要平等地协商,你不能对他们形成一种压制。如果说你是一个职业艺术家让大家都听你的,这个过程很有可能变成是一个文化殖民。那些参与到你的工作里的人只是成为你实现自己艺术构想的工具,在这里面并没有得到真正的收获。这是想做社区艺术的人非常需要去警惕的一点。第三点是,因为平等的协商、大家一起设定目标,就不可能说我把我的想法全都制定好了找人来执行。我现在跟一群女工一起做戏剧工作坊,我们最后想做出什么东西、我们的主题是什么都是需要在协商过程中才能实现的,不可能由我预先来安排。所以这是社区艺术和参与式艺术的区别。参与式艺术在中国和西方都很火,但是大家如果去看当代艺术理论以及文化政策的讨论,里面有很多的反思,在这些方面有很多东西是值得去讨论的,就是我们是否能通过它来实现一种真正的平等,一种真正的文化民主。因为社区艺术背后的理念就是要实现一种文化民主。

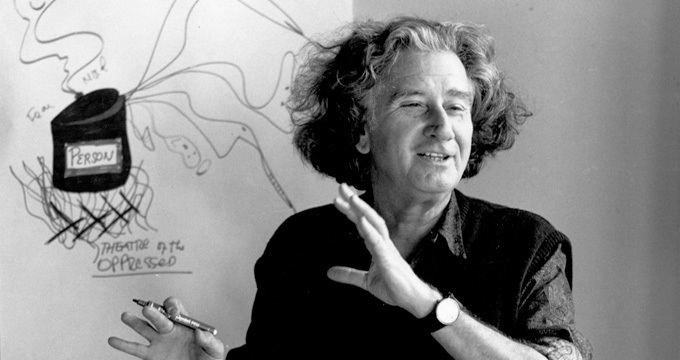

Francois Matarasso是在英国工作,所以他的书里主要是涉及到英国的社区艺术和参与式艺术的历史渊源。今天我们回头看的话,实际上60-70年代社区艺术和社区剧场是几乎同时在非洲、拉丁美洲和欧洲兴起的。欧洲社区艺术的发展只是其中一个脉络。在这样的一个潮流当中,我列了四点我认为是比较重要的影响。 第一点是非洲独立运动和去殖民化的思想遗产。大家如果有兴趣可以去读尼日利亚的一位后殖民思想家,也是著名的戏剧家和小说家叫恩古齐·瓦·提安哥(Ngugi wa Thiong'o),他也是非洲社区剧场最早的先驱,我在这儿不多讲了,给大家一个线索。然后就是60年代巴西剧场大师Augusto Boal的“被压迫者剧场”(Theatre of the Oppressed),是这个历史潮流里面我们最熟悉的、也是影响最广泛的一个脉络。还有一个脉络是布莱希特戏剧和思想实践的影响。另一个就是二战之后西方福利国家政治制度和1960年代的左翼社会运动,Matarasso那本书很多是在这个脉络里面。到了90年代之后,被社区剧场带出来的参与式艺术的现象,成为当代艺术中的一个趋势。

新工人社区剧场的缘起

下面我辨析一下“新工人”这个概念。社区剧场进入中国大陆是在2000年之后,并且最开始进入中国大陆就是在工人社区、打工群体中活动的,这是我在研究中发现的一个事实。这个讲座的标题大家也可能会觉得好奇,“新工人的社区剧场”,“新工人”是什么概念?这不是一个所有人都很熟悉的概念。实际上这个概念是2000年之后,中国社会科学院新闻与传播研究所的卜卫老师,她的研究团队和北京工友之家一直在推“新工人”这个词,希望这个词能够被学术和媒体所使用,来取代原来使用的“农民工”、“进城务工群体”、“打工者”这样一些词,这些词要么有歧视性的含义,要么有暧昧性,比如说“农民工”到底是农民还是工人?这个研究团队认为跟这些词相比,“新工人”是一个内涵更清晰的概念。当然“新工人”在这里是和90年代以前社会主义体制里面、国有和集体所有制工厂里面的老工人不一样,身份上完全不同的状态。现在中国有3亿打工群体,对他们的命名是处在一种非常暧昧的状态。一些传播学的研究者提出“新工人”这个词,希望能够克服我们在描述和谈论这样一个群体的时候,我们所使用的那种名称的暧昧性。已经过去十几年了,“新工人”这个概念被大家接纳的程度还是挺低的。我觉得对于三亿新工人或三亿打工群体来说,在我们当下的历史进程里,他们的主体性其实是在挣扎中正在要自我生成的过程,在这个阶段上你要给它一个比较准确、清晰的命名还比较困难。但是我自己写文章的时候还是会使用“新工人”这个词,因为我希望其它命名所具有的歧视性色彩。

新工人社区剧场在中国内地是怎么出现的呢?大概是在90年代末、21世纪初,内地的一些文化工作者和社会工作者从香港台湾的文化和社会工作的同行那里接受了“民众戏剧”的概念。“民众戏剧”的概念又涉及到一个理论旅行的历史。它其实就是从社区剧场的概念来的。1980-1990年代在东亚、东南亚各国的民主化进程中(比如泰国、菲律宾、新加坡,甚至包括中国台湾地区、韩国),艺术(包括剧场)发挥了巨大的社会介入的作用,导致了社会介入性的艺术在80-90年代在东亚和东南亚有一波高潮。而这些社会介入性的艺术和60-70年代的社区艺术之间的关系是显而易见的。在东亚和东南亚地区的这个社会介入艺术的浪潮直接影响到了香港的一些文化、艺术、社会工作者,他们是属于泛左翼的,有比较强烈的社会关怀,他们把这种直接介入社会的戏剧命名为“民众戏剧”。90年代末香港有一个组织叫“民众戏剧节协会”,实际上就是受到周边东南亚国家和地区文化艺术的影响。他们跟内地、主要是来自广东的文化、社会工作者有所交往,因为广东是90年代是改革开放的前沿。其中最重要的就是木棉剧团,他们在和香港同行的交流中就学到了“民众戏剧”的工作方法,2005年在广州举办了第一届民众戏剧工作坊,请香港和海外的艺术工作者传授社区艺术和民众戏剧的工作方法,比如菲律宾的教育剧场协会的一些工作方法。他们觉得效果很好,一年之后就办了第二届,规模也扩大了,在广州和北京同时举行。

很有趣的是,木棉剧团本来是广州的一些对艺术有热情的白领和学生,而香港的民众戏剧工作者又非常强调艺术家要用自己的创作服务社会,特别是服务那些比较弱势的群体。所以2005年第一届民众戏剧节当时的导师就要求大家学完之后要去实习,找一些弱势的群体做艺术活动。因为广州当时有很多工厂和打工群体,有两个小组就不约而同地去到了打工者当中,这个过程就使得他们接触到了打工者。他们觉得对这些打工者/新工人来说,艺术是可以帮到很多的。所以第二届的时候参与者都是来自一些为工人服务的公益机构和草根NGO,其中有两个北京的,一个是现在大家熟悉的北京工友之家(那个时候叫“打工青年艺术团”),另一个是打工妹之家,是国内在95年世界妇女大会之后最早成立的一个NGO,明确定位就是为了北京的外来女工服务。另外两个机构是珠三角的,直接会在工业园区里面、在工人社群当中的工友服务社,提供一些社会支持和文化服务(比如办文学小组、音乐小组、普法小组、“康乐”小组——一个广东味儿很足的词),他们得到了第二届民众戏剧工作坊的邀请。第二届工作坊的导师除了香港的之外,第一届受过培训的木棉剧团成员也开始担任导师。

第一届打工艺术节:两部工人戏剧细读

2009年元旦,在北京的皮村有第一届打工艺术节,举办了三天。它的活动非常丰富,有戏剧、工人民谣、工人诗歌,还有一些研讨会、工作坊。我分享一下在那里看到的两个社区剧场作品:北京工友之家新工人剧团《我们的世界,我们的梦想》,还有深圳小小草工友家园的《路》。

《我们的世界,我们的梦想》是在2008年创作的,经历了奥运会之后,当时的口号叫“同一个世界,同一个梦想”。皮村的工友们就觉得,我们和北京的中产阶级,特别是高大上的政治经济文化精英们其实根本不生活在同一个世界,皮村和北京市区就完全是两个世界。我们生活的世界是什么样子,我们对生活的想法是什么,从来没有在主流的文化艺术中得到过表达,所以我们要做一个戏讲讲这些事情。这个是他们创作的初衷。这部戏描绘的图景很宏大,主人公是出生在70年代末的农村青年,在他童年时代就赶上了中国的打倒四人帮、进入新时期,80年代的改革开放,90年代就有东北的国企工人下岗、农村大量进城务工。所以这部戏是以主人公的成长为线索,去勾勒从70年代末到2009年三十年里从工人的角度去讲社会的变迁。它是完全站在工人的主体位置上,去看待在三十年中国的社会变化里“我们”这个群体到底经历了什么。

这个演出也是有纪实性的,把当时工人群体里很重要的一些事件放到了演出的情节当中,其中一个事件就是1993年11月19日,深圳的外资工厂致丽玩具厂接到了大量圣诞节订单,就让工人加班赶工。厂内条件特别简陋,工厂为了强化管理,把整个大铁门锁死了。毛绒玩具有大量的粉尘,厂房又很老旧,就有一个线路短路了,引发了火灾,把车间点着了。出口被锁死了,保安又不在现场,这些工人从2楼的车间往下跑但根本出不来,窗户也被焊死了。这个事件导致87名女工被烧死,51人被严重烧伤。这是工人群体经历的巨大的创伤性事件,当时国内媒体报道得非常少,但是在国外、特别是港台媒体很多报道。当时在火灾之后,受难者家属和受伤的工人后来得到的社会救助基本都是来自于香港的一些社会工作者,给他们捐钱,帮助致残的人谋求新的帮助,那个时候内地对于劳动者的权益保障是严重缺位的。这个戏里面,主人公来子的姐姐小学没念完就出去打工了,在工厂里面被压榨,就不想干、要辞工,老板说不让她辞工,说我们马上就过圣诞节了那么多订单,你们都辞工怎么办,你先把这个活给我干完。她就在加班赶工的过程中被大火烧死了。这段情节演出的时候,舞台上用红布、红色灯光去表现火灾,舞台上投影的视频是致丽玩具厂火灾的新闻报道,剧组创作者自己还配了从工人立场上对这个事件的评论。所以这个演出有纪实性,它把这些真实事件都编织到情节当中去了。另一个事件是2003年广州的孙志刚事件,暴露了收容遣送制度在实际操作中的问题。演出中演员在台上报道了孙志刚事件始末,并且评论说:“孙志刚是为我们打工群体而死的。”

这部戏我当时看得非常震撼,它的意义我自己是这么总结:它试图以新工人为历史主体来叙述历史,从年轻打工者的创伤性成长经历去回顾中国三十年的改革开放和社会变迁,充满了一种困惑、一种迷茫,甚至还有一种控诉。我也觉得这部戏对改革开放三十年的呈现,跟我们当时在所有主流媒体和文化生产中看到的那种改革开放三十年的呈现方式(伟大成就、经济增长…)是完全不一样的,但你看这部戏的时候,你会想真正为三十年改革开放付出了巨大代价的工人是怎么看待这件事情的?我觉得工友之家他们有一个很大的野心,他们希望能把新工人作为新的历史主体确立起来,从新工人的立场出发建构一种历史叙事。但实际上你会发现,那个主体的位置特别的不确定。它有很多的拒绝、很多的创伤和控诉,但它也有很多的困惑,那个主体的位置是非常不确定的。我觉得这是很正常的,虽然今天新工人已经有三亿人口,是政治、经济、文化上都不可能忽略的群体,但是这个群体的主体性可能还是正在生成的过程当中。我们怎么去描述这个进程,怎么在学术和文化上讨论这个群体,我觉得还需要有一定时间去沉淀。

第二出戏《路》也是我个人特别喜欢的,它跟工友之家的《我们的世界,我们的梦想》相比没有那种历史宏大叙事的企图,它的情节更加碎片化,但它破碎的情节里所呈现出的工人处境和状况更打动我。小小草工友家园在康乐活动里面会做一些戏剧工作坊,跟工友们一起去分享他们的生活,这里面会得到一些素材,他们就把这些素材拼在一起做了这样一出戏,所以它的情节都是片段化的。它是这样安排情节:有一个收集故事的人,他收集了各种各样工人的故事,这些故事用一块一块的红布来象征。他说这些工人的故事都特别悲伤、特别寂寞,他听到这些故事也感觉到寂寞,于是他把这些故事拿出来晾晒、给观众展示。故事涉及到比如外出打工的女孩子她们特别孤独、没有人交流,每天就一个人在工厂里上班下班;比如年纪大的工人被老板任意辞退,什么保障都没有;比如工伤、工人内部的不团结和相互倾轧现象;比如有些工人痴迷于传销、赌马、买六合彩,以及参加“成功学讲座”……

有一段情节我特别感动,一个年轻女工在流水线上被机器压断了两根手指,老板就辞退她,说给她一万块钱补偿她。她觉得我这么年轻,以后都残疾了,你一万块钱就把我打发走了吗?老板说一万块钱还嫌少啊,你还想怎么样,你要是不满意就去告我啊,你看告我有用吗。这个女工就特别生气和委屈。她本来在工厂里有个男朋友,每天给她买早饭,两个人特别好,但她的手压断了之后她男朋友就走了,留下了一个便条说:小丽对不起,我以后不能照顾你了,你要自己好好保重。她本来不想要老板的一万块钱,但这时候家里来电话,她爸爸说你哥要结婚了,要办婚礼,但家里没钱,想跟你拿一万块钱你那儿有没有。她就说好好好,我想办法筹钱给哥哥办个体面的婚礼。最后她就拿了那一万块钱,从工厂消失了。这个故事来自真实经历,是演这一段的演员当时在工厂里面最好的朋友、睡在她上铺的女孩,真的是受了伤以后拿了钱,然后这个人就消失在茫茫人海中。所以她当时演这段故事的时候流着眼泪……特别感人,当时剧场里面所有人都哭得稀里哗啦的。

《路》表现出工人的经验、创伤、情绪,他们对于工厂里面老板、工长每天的规训很不满,但他们自己其实也很困惑:怎么办,我们的未来在哪里,路在哪里?在《路》的演出中使用了很多工人的诗歌创作,大家可能对工人诗歌比较熟悉,看过《我的诗篇》、读过许立志的作品。工人诗歌似乎是近些年忽然“出圈”,在主流文化、知识圈里受到大家关注,但新工人诗歌其实在90年代就开始出现了。工人在流水线上挣扎的困惑、不安、强烈的被压抑的情感需要倾诉,其中很多人都选择了诗歌的形式,在许立志之前已经经历了20年的发展。《路》用的都是小小草的工友写的诗,比如家禾的《好员工》和郝志喜的《秋收》,他们都不是像许立志、陈年喜这些大家比较熟悉的工人诗人。像家禾的《好员工》,我们做理论的经常会讲马克思的“异化劳动”,这首诗中对异化的描述真是切身的体验,而不是抽象的理论思考:“好员工,以厂为家/偷偷地想家,手掌流下工业废液体/心里流着孤独的泪”;“身体里暗藏情感的五金碎片/思念时,就隐隐作痛/但是想家、谈恋爱会影响工作/好员工应一心想工作/不谈恋爱,不想家,谢绝来访”;“与工作谈恋爱,象狼爱上羊/爱上机器和厂房/爱上白菜萝卜汤”;“与机器融为一体/成为它的零部件”; “在手指断掉时,失去该有的疼痛”…… 这就是血汗工厂对于工人、好员工的期望。这首诗在戏里出现是在工伤的一幕之后,剧场里所有的灯都暗下来,演员们就站在剧场的四面八方朗诵这首诗,声音错落有致地传来,我在那个时刻被深深震动。

另外一首诗,郝志喜的《秋收》。因为中国是一个有社会主义传统的国家,我们在社会主义时代有很多的主导意识形态,比如强调劳动者对社会的奉献,你是国家和社会的主人公等等。当“劳动者”变成了血汗工厂里的打工者,我们的主导意识形态其实并没有变化,这时它的虚假性就被我们强烈感受到了。郝志喜的《秋收》就是从一个普通打工者的角度,去呈现主导意识形态的虚假。他刻意在诗中用了“同志”这样一个称呼:“同志,请你不要怀疑,不要悲伤/你看,你不正在实现着自己的梦想/你把最宝贵的青春献给了工厂/你的足迹贡献给铁路/你的金钱捐献给商场/你的双手钻穿了钢铁”。但实际上今天还有谁会把一个流水线上的打工者称为“同志”?这里有很强的反讽意味。连“同志”这个词的意思大概早已发生了巨大的变化。

《路》的结尾用了阿根廷诗人梅赛德斯.索萨的一首诗《谁说一切都已了结,我来献上我的一颗心》。我们知道阿根廷在70年代经历了军事独裁政权,当时有几万人被独裁政府绑架、失踪。在独裁政权被推翻后就出现了一个现象“五月广场母亲”,这些失去儿女的母亲她们组成了一个机构。梅赛德斯.索萨这首诗写的也是军事独裁政权给阿根廷民众带来的创伤。但这个事情其实和中国的打工者是没有什么关系的,所以我当时看到他们用这样一首诗来结束这部戏,就觉得很有意思。 为什么工人在他们作品里去呈现自己的感受和经验的时候,会选择这么遥远的情感寄托?我自己觉得那背后是有一些更深刻的原因的,当时在自己的笔记里写了这样一段话:“1970年代和1980年代出生、成长起来的新工人群体,面对这样 的社会现实,陷入了言说自身经验时的失语状态。然而,沉默最终已经无法再负载这经验日益沉重的压迫。当新工人们不得不发声呐喊的时候,他们在地球另一端,另外一群人所经受的苦难中找到了真切的共鸣。”

社区剧场的当下与未来?

在2009到2010年,新工人剧场忽然爆发出来,形成了一个小小的高潮。在这之后,我们知道2012年有了一个打工春晚,从2012到2017年连续办了五届,为工人群体中的文化艺术创作提供了一个展演的平台。我个人觉得2009-2015是新工人社区文化和社区艺术的高潮时期。到了2016、2017年,打工春晚已经出现了各种各样的状况和问题。关于打工春晚也有很多学者都有研究,大家可以自己去看。

2015年之后,还在继续做新工人社区剧场的团体已经不是很多了,工友之家也不太做了。我所知道的有两三个团体一直在这方面工作,一个是深圳的绿色蔷薇,大家可能都比较熟悉,暑假期间他们“出圈”了,大家很多人都了解了他们。另外就是我在北京带的两个团体,一个是北京打工妹之家“地丁话剧社”,还有一个是木兰花开社区中心文艺小组。本来还想多分享一些我和打工姐妹一起做社区剧场的过程,因为时间有限我就不多说了,大家感兴趣可以看我之前在《一席》的演讲。谢谢!

[1]资料来源:https://www.sohu.com/a/417965733_790641

赵老师在一席的演讲:网址

关注我们:

Twitter:https://twitter.com/masses2020

Telegram:https://t.me/masses2020