532 中国民主运动的价值更新与路径探索|六四事件30周年

野兽按:2020年2月22日注册了Matter空间后,想到许久没见的崔卫平老师,谷歌后发现她的一篇文章《从五四再出发——八十年代刘晓波的思想起点》,之后又看到了她以此文本在2019年的台北六四三十年纪念研讨会做了一次演讲,于是才知道了这次研讨会。这次会议内容都有录制并上传到了youtube,于是得空就听这些演讲,至今还没完全听完。今天想起把这些演讲归集一下,方便寻找。对于这次研讨会媒体报道不多,详尽的也就看到端传媒的以下这篇报道以及六四·三十年专题

六四三十年纪念研讨会,今年由香港移师,來到台北举行。三十年前,运动发生在冷战结束前夕,追求民主体制蔚为浪潮;今日,旧体制已面临不同挑战,而“新冷战”格局再度降临。有心与会者如何重访当年民主梦?

端传媒记者 何欣洁 发自台北

2019-05-21

六四事件三十周年将届,华人民主书院与香港市民支援爱国民主运动联合会(简称“支联会”)举行“六四事件30周年中国民主运动的价值更新与路径探索研讨会”,会议为期两天半,当年八九民运参与者与研究者齐聚一堂,重新还原当年现场、讨论未来中国情势。过往,六四纪念研讨会都在香港举办,这是首度大规模移师台湾,不但让台湾本地民众、行动者多了参与六四纪念活动的机会,也让三十年来持续不间断的六四纪念场景发生了置换。

“为什么要办在台湾,答案很简单,如果办在香港,有三分之一甚至二分之一的与会者都来不了(如王丹、吾尔开希、封从德、王希哲、杨建利等民运人士,多半都有访港被拒的前例)”华人民主书院校长陶君行说,“之前雨伞运动前后的时候已经有这个现象了,他们(这些赴港申请签证遭拒的讲者)可能也觉得没什么太特别,也没有特别说出来,但很多讲者现在都来不了香港,光在网路上申请就过不去。在雨伞运动以前,都是有关民运的人士,现在扩大太多,连部分台湾的公民运动的人士都没办法来。”

会议中,除了王丹、吾尔开希与封从德等台湾熟知的学运领袖之外,引人瞩目的尚有:吴仁华扎实的历史研究,为当年的历史重新贡献诸多重要史料。吴国光提出“六四事件政变”说,认为六四学运过程中,邓小平调动军队、撤换领导人乃至任命新领导人,实是一场军事政变,引起现场正反意见激辩。当年解放军官李晓明与受伤学生方政同台,两人火花,也引起台湾媒体关注。被王丹誉为“我们之中最聪明、学术做得最扎实”的学运领袖王超华,亦首次在台湾发表新书《从来就没有救世主》。知名维权律师滕彪亦与会发表,提出在中国“高科技集权主义”下,公民如何持续行动的疑问。

刘晓波思想遗产、八九后的中国维权运动也是会场上多次反覆提起的话题。雨伞运动的周永康、三一八施懿伦也合写了一篇论文,虽然仍在雏形,探讨六四事件对香港一国两制方案形成的影响。

会议反应热烈,大厅一位难求,与会者发言踊跃,当中也可见不少台湾年轻学生身影。这些讲者来台并不只在研讨会上发表,也在各独立书店、中研院与大学校园有演讲,制造了丰富的外溢效应。

开幕式定锚:三十年后,世界走入“后后冷战”时期

除了六四的参与者、研究者,与中港台三地的行动者之外,研讨会广受各方瞩目的讲者,无疑是负责进行开幕演说的史丹福大学政治系教授Larry Diamond。Larry Diamond在会后接受《端传媒》专访时,他回顾89年的天安门事件时表示,今日的中国政权仍恐惧着自己的影子,“这个影子是什么?我们都非常清楚,正是今天研讨会的主题,八九六四天安门运动。”

六四运动发生在世界对“民主”抱有希望的年代。

Larry Diamond进一步分析,六四运动发生一个在世界对“民主”概念整体都抱有希望的年代。而在89年之后,柏林围墙倒塌、共产主义垮台,直到21世纪的第一个十年中期,世界经历了一段“意想不到”民主进展。但自2006年或2007年开始,世界开始进入一段民主衰退期。Larry Diamond分析,在这段期间,民主衰退的脚步是“渐进式的、零碎而片段的”,但仍是可以指认的。

面对此一现象,Larry Diamond认为,与其继续以“后冷战”称之,不如说世界进入了“后后冷战”(post-post-cold war)时期。在Larry Diamond的分类中,后冷战时期是从1991到2006年为止,特色是由唯一的超级大国美国主导世界秩序,而民主是当时世界上主要的政府体制。民主自由的价值拥有极大的动能,吸引更多国家转向民主体制,而专制政体则转向守势,直到2006年为止。

Larry Diamond指出,2006年后的民主衰退,有两个原因。第一个原因,是美国对伊拉克“非必要的、灾难性的”军事介入,让许多人将民主推广与军事侵略画上了等号,或认为伊拉克战争是一场武力强制的政权更换。第二个原因是2008年金融危机,这导致西方国家的经济分崩离析,且造成持久的影响:全球化下不平等现象持续攀升,接着移民危机出现,反移民情绪、负面的民粹主义也不断攀升。与此同时,俄罗斯、中国等专制政权影响力日增。

Larry Diamond认为,这些因素重叠交织、彼此强化,但在同一时间,美国的民主则不断疲软衰落。“我们的世界已经转变为另一种世界,一个混乱的世界。”Larry Diamond说,“这个世界有两个超级大国中国和美国,以及一个『半』超级大国、拥有核武的俄罗斯。这是一个美国权力和世界地位缩水的世界,但这也是一个民主仍然存在的世界。大家还不知道该怎么称呼这样的新世界,这是一个在想法、权力、影响力、经济模式等领域都有激烈争夺战的世界,但已经不是后冷战了,除了后后冷战,你也可以称之为新冷战。”Larry Diamond举例,中美贸易战与美俄之间的紧张关系,都是例子。

“我不愿意说这是一个民主崩坏的时代,无论是渐进式的还是突然的崩坏,但是我们确实在一个脚步不断加快的民主失能时代,一个对民主威胁渐增的年代。”Larry Diamond如是说,“美国、欧洲国内也有许多问题,但人民仍拥有自由可以挑战政府、要求改革。民主提供开放、草根、自主且可协调的工具,来进行改善、自我调整、质问与再生。(建构这样的体制)需要独立机构、独立司法机关、独立监管机关,你也需要独立和自由的媒体。而上述这些,在一个越来越巩固加强的独裁体制中是毫无可能性的。”

他也直指,目前的中国并不具备这样的能力。“中国的政治体制是由上而下的,当有任何严重的异议、质问出现,一定会被事前制止或是事后审查删改。一个政治体制无法容忍研究、更别说辩论自己的过去,这就是一个有问题的体制、道德破产的体制,因为它无法对自己的历史(指八九六四运动)有诚实的叩问,无法从自己的过去学习,进而反覆犯了一人独裁的错误和弊病。”

重回1989:在台湾,叩问三十年前的民主梦

毫无疑问地,对于所有的与会者而言,既然身在“民主”遭逢新一轮挑战的时刻,重访1989并不过时。除了持续要求平反过去、重拾记忆之外,纪念活动本身也也有定标当下的意义。王丹在会议中提出要“六四学”,王超华反驳是“八九学”,王丹再回应,那不如就做“八九六四”学。

在稍晚的王超华新书发表会中,王丹进一步阐释了他的想法:“你要了解以前的中国,必须了解八九六四,因为是过去的中国一路形成了八九六四;要了解今日的中国,就不能回避八九六四,是八九六四形成了今天的中国。这是一个承先启后的事件,要了解中华人民共和国、了解当代史的必须。对八卦性的东西说得太多,理论说得太少。”

王丹认为,“如果当年六四成功了,可能会让政府在民意压力下进行改革,类似台湾模式,是一种朝野共同合作的转型过程。那是一个前所未有的黄金时期,让党内想做一些事情的人,可以在自下而上的压力下进行改革,不过共产党把这个机会丢掉了。”

但陶君行悲观地认为,往后类似重访六四的活动,或许都要由香港移师到台北举办了。

“我觉得可以让台湾与香港交流,对中国的民主发展也是重要的。就算你要求台湾独立,你也应该关心中国问题,中国的发展,对台湾香港都有很大影响。过去香港在前线,一国两制变成一国一制,台湾这里可以去看香港模式行不行?”陶君行说,答案非常明显,“所以很重要,香港人老是说要移民到台湾,但如果台湾也不行了呢?那也不是个办法嘛。”

面对此一新的局势,台湾本地的公民团体早也有心理准备,要在未来扛起平台重任。东吴大学政治系讲座教授、总统府人权谘询委员黄默说,看情形,香港的情形是很艰难,“我希望台湾可以是一个各方面都能同意的一个平台,不但是六四问题的讨论,就算是西藏、新疆、香港、中国问题的讨论,台湾都能作为一个平台,这是台湾公民社会有的作用。”黄默说,这个任务艰难,他也不敢说是否能做得到,“但如果我们能做的,就尽量做。”

现场视频合辑

【記者會】

主持人:鄭宇碩/前香港城市大學講座教授、華人民主書院名譽校長

與談人:王丹/八九學運領袖;對話中國智庫所長、華人民主書院董事

何俊仁/香港⽀支聯聯會主席、華人民主書院董事

曾建元/華人民主書院董事會主席

【開幕式】

主持人:鄭宇碩/前香港城市大學講座教授、華人民主書院名譽校長

主題演講|天安門30年年後:中國對全球自由的威脅

演講人:Larry Diamond 戴雅門/史丹丹福大學胡佛研究所資深研究員

【第1 場:六四屠殺真相】

主持人:胡元輝/中正大學傳播學系教授

〈六四屠殺真相研究〉

發表人:吳仁華/六四屠殺見證人及研究者

〈我所經歷的六四天安門事件〉

發表人:李曉明/前六四戒嚴部隊軍官;海外中國民運聯盟(澳洲)秘書長

〈北京以外的八九民運:長沙見聞〉

發表人:Andrea Worden 吳玉婷/約翰霍普金斯大學東亞研究學程威廉芮恩希實務講師

評論人:方 政/六四屠殺見證人;中國民主教育基金會主席

評論人:程 翔/香港資深記者及時事評論員

【第2 場:八九民運中的朝野博奕】

主持人:范 雲/台灣大學社會學系副教授、無任所大使

〈1989 天安門政變:假設、證據與分析〉

發表人:吳國光/維多利亞大學政治學暨歷史學講座教授

評論人:吳介民/中研院社會所副研究員

〈1989年年4月27日─中國人民站起來來的日子〉

發表人:Jean-Philippe Beja 白夏/巴黎黎政治學院教授

評論人:王 丹/八九學運領袖;對話中國智庫所長

【第3 場:六四事件的國際影響】

主持人:賴振昌/台灣教授協會會長

〈六四對臺灣民主化的影響〉

發表人:曾建元/華人民主書院董事會主席、台大國發所法學博士

評論人:

〈後八九中俄政治發展的比較〉

發表人:羅金義/香港教育大學社會科學系副教授

王家豪/香港教育大學社會科學系研究助理理

評論人:魏百谷/政治大學俄羅斯研究所副教授

〈天安門民運及其對越南民主化的教訓〉

發表人:

評論人:鄭友龍/越南法律律⾏行行動網站共同主編

【第4 場:八九民運的精神遺產】

主持人:顏建發/臺灣民主基金會副執行長

〈中國第二次新文化運動:六四卅週年、五四百週年看中國變革〉

發表人:嚴家祺/民主中國陣線首任主席;前中國社會科學院政治學所所長(錄影)

〈從五四再出發:八十年年代劉劉曉波的思想起點〉

發表人:崔衛平/獨立學者

評論人:但昭偉/台北市立教育大學教育學系教授

〈從1989 運動中的民刊看中國變革的動力〉

發表人:邵 江/八九學運領袖;西敏大學民主研究中心訪問學者

評論人:吾爾開希/無國界記者組織榮譽董事

【第5 場:八九民運的經驗教訓】

主持人:

〈六四30週年年回顧與展望─記憶/責任/希望〉

發表人:何俊仁/香港支聯聯會主席

評論人:顧忠華/政治大學社會學系退休教授

〈八九六四─悲劇性的時空轉折〉

發表人:Michel Bonnin 潘鳴嘯/法國高等社會科學院教授

評論人:夏業良/前北京大學經濟學院教授

〈《回顧與反思》新發現〉

發表人:封從德/八九學運領袖

評論人:周鋒鎖/八九學運領袖;人道中國主席

【第6 場:六四後中國民運發展與展望(一)】

主持人:王丹/八九學運領袖;對話中國智庫所長

〈六四後中共領導與二次冷戰〉

發表人:馮崇義/雪梨科技大學國際研究學院中國學教授

評論人:楊建利利/公民力量量主席

〈評估中國的處境與挑戰〉

發表人:鄭宇碩/前香港城市大學政治學講座教授

評論人:王軍濤/八九民運參參與者;對話中國理理事會召集人

〈八九後的中國:「萬事中國化」的論述形構〉

發表人:黃偉國/香港大學政治與公共行政哲學博士

評論人:劉劉銳紹/前香港文匯報駐京辦主任;時事評論員

【第7 場:六四後中國民運發展與展望(二)】

主持人:黃默/東吳大學文理講座教授

〈劉曉波與維權運動:2003 年年後的中國民主運動新面貌〉

發表人:崔衛平/獨立學者

Perry Link 林培瑞/加州大學河濱分校講座教授

評論人:王超華/八九學運領袖;自由作家及學者

〈從1989 到「1984」:天安門屠殺與中國高科技極權主義的形成〉

發表人:滕 彪/北京大學法學博士;中國民主轉型研究所研究員

評論人:陳俐甫/真理理大學人文與資訊學系助理教授

〈「越線」?天安門事件及其後1990 年代遺緒〉

發表人:周永康/美國加州大學柏克萊分校地理系博士生

施懿倫/清華大學社會所中國研究學程碩士生

評論人:梁潔芬/文藻外語大學客座教授

六四去国三十载,若在故土上不能说话,与流亡何异?——张伦专访

他是当年北大高材生、也是广场纠察总长;是语言不通而茫然失措的流亡者、也是大师门下的高足;是被三个孩子弄得手忙脚乱的父亲,也是无法床前尽孝的孩子。

端传媒记者 雷隆 发自巴黎

2019-05-31

眼前的张伦,看上去颇为疲惫。他对记者连声道歉,说如果早知道要拍照,本来应该“穿得更像样一点”。受失眠困扰,当天他五点便起床,上午参加亡友追思会。今年4月15日,旅法民运人士张健在从泰国曼谷返回巴黎的航班上突发急病,虽然飞机迫降慕尼黑,张健被紧急送医,但最终撒手人寰,时年不足49岁。

三十年前,张伦与张健一同活跃于天安门广场,早有结识。开枪清场之后,张伦踏上流亡之旅,经“黄雀行动”营救,同年年底经香港抵达法国。而张健则在广场上被戒严部队开枪射中腿部,直到2001年才流亡法国。2008年,法国医生终于从张健腿中取出弹片和腐肉,这一幕被拍成纪录片,成为六四二十周年时的悲情缩影。

转眼十年,时光又逝。比自己年轻八岁的战友,此刻已经不在人世,张伦感慨万千。虽然此前几年间,关于二人谁才是广场上正牌的“纠察总长”,外界曾一度有过喧嚣,但张伦回避参与,多年以来,他一直回避海外民运的种种争论。追思会上,他神情黯然地回忆起与张健交往的点点滴滴。

体格强壮、活力充沛的张健,抵法之后意气风发地投入到海外民运的工作中,组织活动、演说撰文、担任“民主中国阵线”(民阵)副主席,皈依基督教、用枪伤来现身说法、利用聊天室QQ群等一切他能想像到的途径去传播“民主萌芽”,但同时也难以避免地卷入到“兄弟阋墙”的种种纷争当中,个人生活也并不如意。客死异乡之际,除了弟弟从北京万里奔丧,便只有原来“民阵”同仁从各地赶来料理后事。

而作为广场上曾经的纠察总长,张伦对海外民运来说更像一个“局外人”。他曾担任原社科院政治学所所长、著名异议人士严家其的助手,但早早抽身而退,走入学术研究。在法国社会学大师阿兰·图海纳(Alain Touraine)门下攻读博士之后,张伦辗转数地,终于在新兴的Cergy-Pontoise大学谋得教职,再经努力获得教授资格,主讲当代中国、社会运动及东亚地缘政治。旅法30年,现在他与太太在巴黎郊外安家,抚养三个孩子。对于海外民运,除了一些重要时刻的重大活动,他很少再露面。

用张伦的话说,这三十年来他大半时间过着一种“半隐居”的生活。不过,他的研究旨趣从来没有离开过中国,即便游历东欧拉美,考察民主或现代性,他念兹在兹的,仍然是那个他从东北荒原到帝国首都求学、又从西北重镇潜行到东南海疆仓皇出境的国家。从维权运动到《零八宪章》、再到不时见诸报端的时评写作,他始终与中国的老朋友们互通声气,密切关注这个国家的走势。

民主中国阵线

1989年9月22日成立的中国民主运动组织,主要是由流亡到海外的八九民运的参与者和海外的中国大陆留学生发起组建,是八九民运和六四事件的直接产物;六四之后,由流亡海外的严家其、吾尔开希、万润南,以及先前已经在美国的苏绍智和刘宾雁共同发起成立。

流亡的生活是苦涩而尴尬的。直到多年之后,张伦才能用学术的语言,重新解释这种安身立命的剧烈变化。对他来说,流亡意味着身份认同上的封闭性被迫打开,自己处于“门窗洞开”的境地,同时获得多重的身份。他是当年北大高材生、也是广场纠察总长;是曾经语言不通而茫然失措的流亡者、也是大师门下高足;是曾经被法国学界排斥的局外人、也是针砭时弊的评论人;是被三个孩子弄得手忙脚乱的父亲,也是无法床前尽孝的孩子。面对“我要回家”的悲戚呼声,当局多年来不为所动,即便至亲之人离世,流亡者也只能遥寄哀思。

当年26岁的张伦,如今已到了“知天命”的年纪。回首三十年,他感觉自己终于“争得了真自由”、生活算是有了“基本保障”,他给后来人的经验往往是,“生活一定要现实”、“先想办法活下去再说”。“流亡”已经不再是一个心结,他似乎也习惯了这种既在其中、又在其外的生活,并尽可能从这种特殊生存状态中,获取思想与生活的智慧。

然而,对整个中国海外民运群体来说,“知天命”似乎仍然是个遥不可及的境界,举目可见,一代人凋零老去、有人像张健一样出师未捷身先死,有人在异乡漂泊到精神失常地步,还有人用一纸保证书换取护照上一个入境签章。

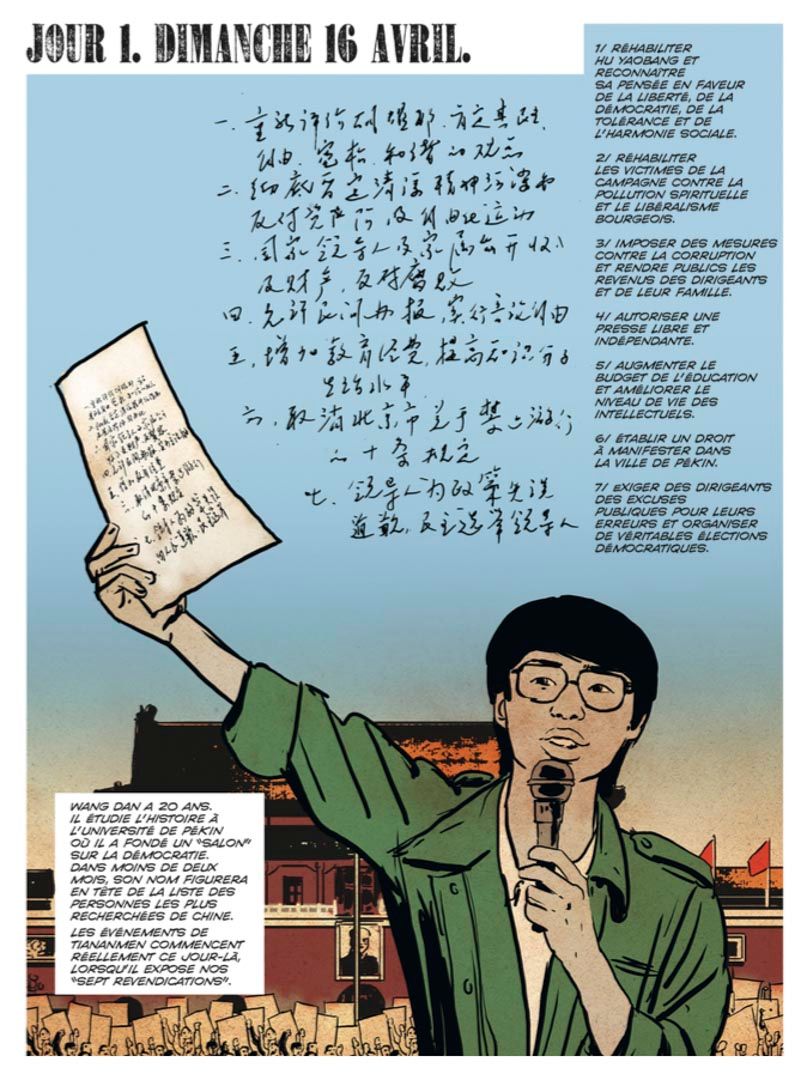

在六四30周年之际,张伦应法国出版社之邀,和记者、画家共同创作了一本法文连环画——《天安门1989:我们被粉碎的希望》,用域外读者(尤其是年轻人)喜闻乐见的方式传承这段记忆。在他看来,如何激活人们对八九的记忆,是对死者最好的纪念,也是对将来的铺陈。在画册第一页的第一幅图,他说道——

“我离开中国已经三十年,但每天,我都会回到这个广场上。”

端=端传媒

张=张伦

我们曾想帮助学生进退收发

端:外界往往把你视为学运领袖之一,但事实上,你当时已经是中国地质大学的青年教师,离“知识分子”群体比“学生”更近。你当年是如何参与到这场运动中的?

张:我生长在一个知识分子干部家庭,文革时跟着父母插队,在靠近渤海的东北荒原上长大,对农村有一种特殊的关怀。先学了几年经济,然后1985年我考入北大社会学系,用新学到的社会学调研方法,和官方机构合作参与各种各样的改革;此外还参与了文学、艺术圈子很多事;后来因缘际会,认识了王军涛、陈子明这批朋友,成为北京社会经济研究所的一员,致力于建设公民社会。

1980年代是中国少见的激荡时代,中国人刚从文革中解放出来,普遍有劫后重生的心态。那时候满脑子都是如何参与中国的改革开放,把个人命运和时代结合起来。我当时连党员都不是,却照样参与了很多中共的政治和经济改革的课题调研。如果当时没有八九,可能再过一两年,我会有不少研究成果出来,但八九改变了一切。

端:最近这部连环画作品,除了勾勒出六四的宏观线索外,也暗示了学生和知识分子的内部张力。回首1989,如今你有什么反思?

张:1988年我经历一次胃部大出血,在南方养病很长时间。四月间学潮兴起之后,我回归到王军涛、陈子明这个团队中,参与一些沟通协调工作。绝食活动开始后,我主要的工作是维持广场的秩序,同时帮助学生更好地进退收发,不让运动出现问题,这是我们当时很重要的一个出发点。

(中国)这种体制有一个悖论,就是平时它不认为这个社会有多元利益的表达,而一旦危机出现、运动兴起,它又不知道找谁对话协商,如何让事情和平解决。——张伦

我们现在都知道,大众运动有个很大的麻烦,就是缺乏组织性,尤其在中国这样的体制下更是如此。即使在民主国家,比如今天法国的黄马甲,大众行为的无序性也可能带来很多问题。即便诉求合理,也不见得能形成良好路径,甚至弄不好走向负面。在一个开放的民主社会中,民众从小有各种各样的训练、同时有各种各样的(民间)组织存在,尚且如此;在中国这样一个极权国家里,难度就可想而知。

威权国家转型之所以相对容易,是因为它还允许存在一点组织空间,比如台湾的民主转型中,除选举之外,诸如消费者文教基金会等民间社团在特定时期发挥了重要作用。而中国则不允许任何独立组织存在,稍有苗头就要不惜一切代价灭掉,这种体制有一个悖论,就是平时它不认为这个社会有多元利益的表达,而一旦危机出现、运动兴起,它又不知道找谁对话协商,如何让事情和平解决。

八九运动中有一个著名镜头,是政府和学生在人民大会堂对话时,李鹏气急败坏地和吾尔开希等学生领袖说:我在这里和你们讲,你们谁说了算?——这话其实很深刻。

运动中出现的“领袖人物”,并没有经过合法性程序,最终会造成一种局面:谁更激进,谁的声音就更大——比如法国的“黄马甲”就是这样,运动中哪个头面人物温和,立刻就被更激进的人所“超越”。任何大众运动当中,都会发现类似情况。而要真正理性运作,恰恰需要组织形态。如果没有组织形态,那么最好有一些因为以往经历积累而有公信力的领袖人物,他们自己付出过代价,但同时又能保持理性,这对转型而言非常关键。

非常悲剧的是,其实一个社会自组织的力量,有利于这个社会的稳定与和谐,甚至对执政者有极大的帮助,但执政者往往又视之为敌对势力,想除之而后快。

回到八九来说,我们当时想做的事情,一方面是帮助学生统合起来,有进有退地和政府博弈。——张伦

中共是不汲取这个教训的,它始终想把“不稳定”扼杀于摇篮当中,将来还是要面临这种难题,一旦有抗议,镇压就容易会成为选项,从它的角度来说,这是自然的选择。而从民众角度来说,和平抗议如果遭到镇压,教训就是:没有什么“和平”“理性”可言,局势一旦恶化,中国传统的造反逻辑就可能再次浮现。

回到八九来说,我们当时想做的事情,一方面是帮助学生统合起来,有进有退地和政府博弈。给政府施加压力,绝不是靠街上的人潮就能决胜的,一定要有进有退,目标要有限度、有共识;而如果没有组织形态,协调运作,这种有限目标又是很难达成的。

所以我们后来组织“首都各界联席会议”,就是想把各界力量整合起来,同时也更好地和学生进行合作。在“联席会议”之下,是“保卫天安门广场指挥部”,总指挥柴玲是学生,但下面办事的各部一级的负责人,基本都是青年知识分子或者大学老师——我是纠察总长,联络部是刘苏里(时任中国政法大学教师),参谋部是刘刚(时任中国科大研究生院软科学研究所研究员),宣传部是老木(刘卫国,时任中国作协《文艺报》编辑)。

端:“纠察总长”具体负责什么工作?

张:有两方面:一是维持天安门广场的秩序,二是堵截军车。这两项任务是白纸黑字写的,没什么可否认。

后来王军涛、陈子明作为“黑手”被捕后,他们的起诉书和判决书中都有一段关于我的话,也许在官方眼里,我做的这些大概是最有价值可拿来证明所谓运动的“反革命”或者“暴乱”色彩的,包括指控我当时配备了对讲机、望远镜、拟定联络暗号,在地图上标注驻军位置、负责部署堵截军车等等。如果六四之后我被捕,会怎样处置我不晓得,很可能会被重判,因为当局会把后来烧军车等等都算到我的头上。

端:6月3日晚间到4日凌晨,北京进行暴力清场时,你当时是什么处境?

张:六四那天我并不在广场上,说起来,这是让我很内疚的一件事。

1988年胃出血之后,我的身体一直不好,在广场上忙得昏天黑地,后来又晕倒了被送去医院。而且到五月底时,广场上的人已经越来越少。当时大家普遍认为,中共的策略就是“拖”,一直到把运动拖黄为止,然后“秋后算账”抓主要负责人。所以我们当时也开始考虑做“长期斗争”的准备。

当时我和刘刚是处境最危险的两个人。刘刚在学运之前,就成为公安局高度关注的对象,他对当时北京学运组织的成立起到非常关键的作用。所以当时大概6月初,我们先撤下来,去昌平那边一个朋友家里休整两天。

同时在广场那边,刘晓波、侯德健、周舵、高新四个人上去绝食。之前我们开会讨论过绝食,我也表示赞同。为什么?因为从5月13日学生开始绝食之后,就一直有声音说知识分子也应该参与。因为当一些学生的激情上来之后,你去劝学生,是不容易有效果的,你只有和学生“共患难”,赢得他们更多的尊重和信任,然后才能用更理性的方式,把他们带出广场。这是其中一个重要考量。

而且后来事实证明,在六四凌晨他们的确起到了关键作用——和戒严部队谈判,带领学生和平撤离。如果当时他们不在现场,会不会死更多人,很难说。当然这是后话了。

当时我看到刘晓波他们参与绝食,感觉比较放心,所以就撤下来休整,我和刘刚被送去昌平。但是到6月3日中午,感觉气氛有点不对,到了傍晚就完全不对了,电视里一遍遍在播戒严公告......

端:有想过回到广场上吗?

张:想过啊,但一个问题是用什么方式回去,昌平离天安门广场几十公里,当时交通已经不畅通了;另一个问题是当时也没有通讯工具,和广场上的朋友接不上线。

夜里刘刚出去打探情况,有中国政法大学的学生从市区回来,精神受到刺激,一直说“北京开枪了、杀人了”,回来后刘刚过于激愤,心脏不适,我在水泥地上铺了凉席照顾他躺下休息,一直号着他的脉,等他稍稳定昏睡过去后,凌晨三四点我自己又跑出去打听,但还是没什么消息,直到早上,有各种传闻说天安门清场开枪了。

端:后来的逃亡旅程是如何开始的?

张:6月4日天亮之后,毕谊民把王丹、杨涛和老木都送到了昌平这边。前一天夜里王丹在北大学生宿舍,也不在广场上。大家草草吃了顿饭,随后准备分头疏散到各地。饭后刘刚、王丹先走,我和老木、杨涛等到6日,每人得到一个落脚联络地点,被送到密云的古北口车站,踏上逃亡旅程。

我本来先去内蒙古,但在那边没有待下,辗转去了兰州,在朋友家住了三个月,当时并没有想到要出国,但后来发现不行,一是局势不会很快好转,二是朋友冒着风险把你藏起来,如果一旦被捕,势必连累朋友,带来灭顶之灾,再加上陆续听说刘刚杨涛被捕,所以决定还是要想办法出去。

后来香港的“黄雀行动”派人辗转和我们联系上,我和两个朋友偷渡到香港,待了好几个月,当时“民主中国阵线”在巴黎成立,中法关系非常紧张,所以很多人在香港滞留,等局势稍微稳定下来,1989年底我们到了法国。

我们不能永远用“难免”来给八九的一些欠缺做借口

端:当时很多流亡者以法国为跳板,再去美国,你为什么会考虑一直留在法国?

张:我当时的想法很简单,首先觉得做人要有一点loyauté(忠诚),当年法国承受了相当大的政治和外交风险,付出了一定代价,把我们这些人接收过来,但是我们都跑掉,我觉得太对不起法国。

为什么这么说?这和我三十年前在香港的感受也有关系。当时老布什政府对接收我们这些人的态度,其实有很大的保留,后来我们也知道,老布什把特使秘密派到北京见邓小平等等。当时我在香港就能非常明显地感觉到这种态度。

其次,当时欧洲处于发生巨变的前夜,东欧的苏维埃阵营还没有倒掉,但我预感到可能快要寿终正寝了。如果这么大的一个帝国崩解,不留在欧洲观察,跑到美国去干什么呢?尤其那个时候我自己的学术关怀集中在后共产主义转型,正当其时。此外当时欧洲正在酝酿后来的马斯特里赫特条约,用一种和平方式、而非征服方式建设这样一个大共同体,这是人类历史上此前从未有过的。

我个人也一直比较喜欢欧洲尤其是法国的文化氛围,西方文明的根毕竟还在欧洲,这里的问题有丰富的复杂性,不像美国有独特的200年发展道路。美国有很多值得中国学习的东西,比如在大国实行民主体制,但中国的历史积淀,可以在欧洲产生更多回响,后者面临的问题和挑战,对中国会更有启发。这几重因素结合起来,促使我留在了法国。

我当时也参与过海外民运的工作,作为严家其的助理,帮助他筹备“民阵”二大,但1990年开完二大,我就南下到法国中部城市维希(Vichy)开始学法语,强化半年之后注册博士,从此踏上求学之路。

八九本身是很宏大的事件,它完成了思想解放,但它也有它自身的问题,比如知识界的思考有很多不足......但反过来说,我们不能永远用“难免”来给八九的一些欠缺做借口。——张伦

端:这种学术经历,对于八九亲历者而言,有什么特殊意义?

张:学术积累可以让人对宏观问题有更深一层的看法,比如,八九和中国近代以来的社会运动是如何衔接的,不像原来想得那么简单。八九本身是很宏大的事件,它完成了思想解放,但它也有它自身的问题,比如知识界的思考有很多不足,当然这也没有办法,是文革封闭环境的结果,对许多问题的理解不够完整深刻,有简单化倾向,这都是难免的,但反过来说,我们不能永远用“难免”来给八九的一些欠缺做借口,三十年之后我们总得深入下去,对现代性问题等有更深的认识。

这些问题也不是仅就中国谈中国。我曾经半开玩笑地说,中国人有“自恋”的毛病——说到好处,是中国特殊地好;说到坏处,也是中国特殊地坏。其实如果我们把视野拓展开,从现代性角度看中国近百年的变迁,放到世界背景下比如和奥斯曼帝国、阿拉伯世界对比,可以发现许多相似之处。

端:回到八九,参与者不仅仅有知识分子,还有学生、市民和政府。在那个历史关头,即便知识分子的思考到位了,恐怕也很难改变整个事件的走势?

张:知识分子的事业,其实应该是在运动之前,等走上街头的时候就晚了。

原《北京之春》主编胡平曾经提出一个很有名的理论,叫“见好就收,见坏就上”,我不太同意,为什么?因为在八九的那个具体情景中,他所说的很难实现。但从总结经验教训的角度来看,胡平的说法又绝对是有道理的。

我们不妨把八九和当下法国的黄马甲运动对比来看,有一段时间法国社会民意对黄马甲的支持度也相当高,但这个社会有确定的制度框架,钟摆只能在这个框架里摆荡,这是一个多元社会长期形成的共识,最坏情况下不过就是马克龙辞职,重新大选,这是可以预想的,但要说真搞革命,把目前现行体制彻底推翻另起炉灶,大概没有什么人支持。

但中国并没有这样的框架,之所以如果前期准备工作不做到家,历史中的这些“行动者”思考、积累和准备不够,运动一来,出问题的概率相对就比较高。

端:你觉得法国黄马甲占领街头的形式,和当年学生占领广场,二者之间有可比性吗?

张:我觉得没有太多可比性。如果一定要说有可比性,从最抽象意义上说只有一点,就是社会问题的积累、以及新的社会力量的发展,和原有的社会架构一定会产生冲突,最好的方式就是原有架构进行调试,吸纳这些新兴力量,寻找解决问题的新方式,在国家和社会之间达成平衡。民主制度的好处,就是可以通过理性方式完成;而威权国家里,可能就演变成颜色革命或者暴力革命。

只有在这一点上,今天法国的情况可能和当年中国有相似之处;除此之外,在政治权力来源、组织方式、政治文化等等,二者都非常不同。

流亡意味着这种封闭性将被迫打开,自己处于“门窗洞开”的境地,同时获得多重的身份认同。——张伦

我依然感谢流亡

端:2003年时你曾经写过一篇《感谢流亡》,现在又是十几年过去了,您还抱有同样心态吗?

张:到现在为止,我仍然感谢流亡。不管是个人还是民族,生命历程与历史发展中都会遇到很多劫难与挑战,关键是作为主体的抉择和应对。许多事不是好事,但如果处理得好,就可以转化成财富;如果处理不好,自己垮掉了,那就是灾难。

这三十年间,我多数时间处于半隐居状态,没有太多社交,海外民运在1990年代初参与过一段时间,后来除了一些重大活动,其他事情也很少参与。海外流亡运动的声音在这个时代不能没有,但我同时也不对它抱超出可能的期望,而且我也不觉得什么人都来参与,会是件好事。

人的“身份认同”(identity)是一个堡垒,一旦形成,人就有封闭性。而流亡意味着这种封闭性将被迫打开,自己处于“门窗洞开”的境地,同时获得多重的身份认同,你看待世界、对生命的体验认识会和没有出国完全不同,和以普通游客或学生身份出国也不同。从这个意义上说,生命的体验得以丰富,我还是感谢流亡。

我对谁都不下跪,希望自己人生历史上这一页能够写得像样一点,对得起生者,也对得起死者。——张伦

端:有没有想过退一步做妥协,比如签一个“保证书”,来换取回国的机会?

张:从来没有。我这些年来的想法是,尊重任何人的选择,不要用过于道德化的标准去要求别人,每个人都有权做自己的选择,可以和中国官方做他们愿意做的妥协,只要不损害第三方的利益,我觉得这种选择也是无可非议的。

但是我自己不这样做,这种决定是早就想好了的。我对谁都不下跪,希望自己人生历史上这一页能够写得像样一点,对得起生者,也对得起死者。曾经有朋友试图帮我沟通,我对他说,不必费心了,他们不来请我,我自己是不会主动自寻其辱的。

端:有过官方的主动接触吗?

张:没有,从来没有。据说他们在美国和一些人接触过,但在我这边从来没有。

我也希望这个民族能够和解,能够走出和平转型、重建正义、重建共识的道路,但前提是有些事情得做到,不能说杀了人白杀。杀人者还没有检讨,先要我检讨?就为了回国?

回国又是为了什么呢?如果只是为了回国而回国,见见朋友喝喝酒,什么事都不能干,什么话都不能说,那完全没有任何意义。一个人如果在自己的故土上都不能说话,那也是一种流亡啊。

要说了解中国,坦率说我在法国,不见得比某些国内的朋友对中国了解得少。我这几年写的时评,能受到国内许多读者的肯定,证明我并没有失去对中国的了解和把握。

端:从八九之后中国的整个海外流亡群体来看,似乎并没有做出别人对他们期待的成就?

张:在这个问题上,我的态度是No comment(不做评论)。我只对自己提出要求,别人做什么选择,为什么会造成这种状况,外界的某些期望是否恰当等等,那是另外一个问题。

另一方面,文化有时就是很个体的事情。一页文化史,我们可能就记住一两个人。从我个人角度讲,也只能多写两篇文章,对得起这一页历史。

“双重转型”造就平反之难

端:对比读中法历史,让人有一个困惑:法国历史上也不乏流血内部冲突,比如巴黎公社也有惨重伤亡,但短短十余年后,公社社员就获得赦免。为什么六四过去已经30年,禁锢不仅没有松动,反而更加严密?

张:我此前提出过“中国的双重转型”,或许可以在一定程度上回答这个问题。

所谓“双重转型”,一方面指中国正处在从传统文明向现代文明转型的大趋势中,另一方面也正经历最近几十年来从共产体制向后共产主义的转型,二者相互叠加,但各自面对的核心问题是不同的,比如土地私有问题,如果仅有前一个大转型的话是不存在的,只是因为有后一个转型,才凸显这一问题的重要性。

就后共产主义转型而言,不对现存的国家政权形态进行某种解构是不行的;但是从文明的现代性转型的角度看,如果缺乏国家建构,又绝对是一个致命问题,清末的混乱就和此有关,因此更显示出“双重转型”的复杂与艰巨。

从这个意义上说,中国的转型就和法国非常不同,前者是从极权中挣脱出来,原来的社会自组织力量不复存在,需要进行分化重组。这种转型中有很多偶然因素,比如今天如果不是习近平在台上,形势会不会不同?当然有可能。但这其中又有一些结构性因素,历史中的行动者不是随心所欲的,他有自己面对的限定结构。六四也不是非开枪不可,但一旦开枪,此后就有路径依赖问题,就不得不面对这种选择造成的后果。

法国社会当时的情况不一样在于,它存在于大革命之后的历史脉络中,在确定现代性框架的过程中、在这种框架里不断完善,在各种政治和社会力量互动作用下,就容易实现和解与平反。

但在中国,有什么力量可以撬动这些因素?我们当然希望高层能够有远见与政治智慧,那会减少成本,但如果你不把希望都寄托在这种我们无法把握的事情上,就只能寄希望于社会、经济力量成熟到一定程度,到时候平反就会成为大概率事件。所以历史中的确有很多偶然性事件,但同时也应该看到结构性因素的累积。

中国确实要进入一个“新时代”了,但不是习近平自己标榜和期许的“新时代”。——张伦

端:一方面是六四30年逐渐进入历史,另一方面是习近平的“新时代”,如何理解历史与当下二者的连续性和冲突性?

张:在我看来,六四标志着全民改革共识的终结,而“闷声发大财”的邓氏改革如今也已经走到头了,过去二十年中它一方面激活了社会的很多活力,空间在增大,到胡温时代甚至一度“公民社会”话语也很流行;另一方面政治上又始终高度敏感、缺乏自信。虽说经济高速增长重建并积累下一些合法性,但恰恰因为六四和随后的畸形发展模式,导致当局异常脆弱、敏感到一种病态地步。这种模式发展到一定地步,必然会面对瓶颈。

中国确实要进入一个“新时代”了,但不是习近平自己标榜和期许的“新时代”。接下来中国面临一个“范式选择”的问题,也就是说,下一步中国的发展要选择什么模式?如何继承过去改革中的合理性成分,消除其负面遗产?这就是取决于我们对中国现代性问题的体认有多深,对中国的未来要做什么选择。

而习近平上台后,用他自己的方式做了选择,其中核心是什么?要让红色江山“万世一系”。相比之下,邓对这个问题其实是工具性地处理,“要稳定、要发展”,普选之类以后再说,这种“开放性”有它自己的问题,但同时确实带来一些空间。但习不一样,他要重新定义,他其实也清楚,如果按照邓氏改革模式继续发展下去,一方面允许各种社会力量壮大起来,另一方面允许各种腐败继续下去,早晚有一天都会威胁到中共的统治,应当说,这种思路有他自己的逻辑。但他的落脚点是要重建党的权威,重建国家对社会的控制,我几年前对此就曾经总结为习式的“新毛主义的执政趋向”,核心就是“打通毛邓”、“毛邓互补”、“毛邓兼用”。

但根本问题在于,毛邓的路线在许多地方是不相容的,一个是“毫无自由”,一个是“有限自由”,二者如何结合?我曾经戏称,文革和改革,二者是不能联姻的,非要扯到一起,只能生出一个意识形态分裂的怪胎。而习近平现在要做的事情,就是让文革和改革联姻。这种执政方式,最后必定会给中国带来灾难,但在眼下,他能借助的只有一招:控制。

对于六四记忆,我并不悲观

端:你在海外任教多年,和年轻学生有许多交流。当下六四记忆的一个重大命题,就是如何传承。三十年间,一代人老去,六四记忆有没有被湮灭的可能?

张:一方面,中共这些年的宣传,抹杀记忆的有效性很明显,许多年轻学生就是不知道六四,这是一个很大的问题。人如果不能从历史中汲取知识和教训,未来道路上必然有坎坷。

但是另一方面,我又不是那么悲观:一方面,一个人、一个民族的记忆本身是很深层很顽强的东西,难以简单、彻底地抹杀掉,它总有一天会浮出水面,甚至可能过几百年还有痕迹。另一方面,记忆为什么难以抹杀?我们回到八九,看看当时学生们到底在要求什么?运动前期很多活动都围绕着“七点声明”,其中除了公正评价胡耀邦和增加教育费用等具有时代特征的内容外,其他大部分内容——比如要求官员公布财产、新闻自由、政治透明度、选任与监督官员等等——仍然是中国今天最重要的问题。历史的基本课题还在那里,没有得到解决,除非发生世界大战这样的重大变化,否则是逃不掉的。只要一天不解决,这些问题的张力、能量就一直在那里,而这和八九的历史是联系在一起的。

如果有一天,连西方人自己都放弃民主体制了,中国人自己还要不要追求民主?答案仍然应该是肯定的。——张伦

端:但就像大脑长期缺氧会造成不可逆的损害,你不担心一种情况:即六四记忆长期被压制,也会造成不可逆的缺失?一代人已经翻页,新的一代人脑中几乎完全是空白。

张:新一代的年轻人一样要进入社会,一样要接触现实。他们可能在课堂上被灌得满脑子稀里糊涂,但现实会教育他们去面对一些基本问题。小粉红们可以群起攻击台湾、美国,但哪天因政治需要又被领导下令噤声,他们会很失落、很火大的。

退一步说,他们再粉红,能红过我们那代人、我们的上一代人吗?我们比这些小粉红们更相信党的说教,但这两代人中怎么产生批判意识的?就是因为历史现实的教育。况且当年信息更闭塞,没有互联网,不是也做到了吗?从这个意义上说,我也并不绝望。

端:1989年的大学生,曾经对民主体制抱一种非常美好的幻想,广场上的民主女神像就是最典型的反映。这三十年来,你一直生活在民主体制下,想必知道其实它事实上充满冲突,尤其是近十年来西方民主体制本身也遭遇严峻的挑战,回过头来看三十年前的民主想像,你觉得有什么需要反思的地方吗?

张:我在几年前的一篇文章中提出过一个更极端的问题:如果有一天,连西方人自己都放弃民主体制了,中国人自己还要不要追求民主?答案仍然应该是肯定的。说到底,民主是为了解决权力的合法性问题,为了解决利益代表机制的博弈问题,从这个意义上说,直到今天,我没有看到有其他任何机制比民主更好。

无疑,今天的西方民主面临重大挑战,包括中国的崛起导致世界各国尤其是西方内部财富配置的变动、信息技术、地缘政治、各式身份认同政治等等,法国的黄马甲也是一个体现,在这个过程中,一定有旧的机制需要调整,一些乌托邦的东西也会产生,其中甚至伴随着暴力——很像19世纪末期的情况,而且民主体制的衰败从来也都是可能的,但从现在看,我并不认为西方民主会彻底瓦解。经过一段的调整,我相信民主制依然是这个世界上最具有生命力、活力的制度。

端:近年来的六四纪念中,一直有个危机信号,就是以香港作为标本,对维园晚会等纪念活动的热情逐年走低,加上“占中”等活动,陆港对立也达到前所未有的地步。今年是六四30周年,可能参与人数会有回升,但这个问题仍然存在。您作为流亡海外30年的人,如何看待这个问题?

张:香港这方面的现状,我完全能理解,这是由于挫折感造成的。年轻人期望值都比较高,期待一行动就能见到效果,但历史有时候需要韧性,它不是一天两天能改变的。

我们读历史也会看到类似现象,年轻人遇到挫折,会容易往两头走。1920年代国民革命失败之后,激进一翼有些人跑到共产党那边——就像今天有些香港年轻人提出“港独”;保守一翼有些人可能就洁身自好,什么都不管了。这两种情况都容易出现,但年轻人毕竟都会成熟、会重新再思考、再出发,我想香港人最后会意识到,他们和大陆的关系是脱不开的,真正面对现实,寻找一种可行的方式,是一个人成熟的标志,也是一场运动成熟的标志。

总之,我完全能理解这些香港年轻人,我并不想居高临下给他们建议。给他们时间吧,只要真正面向现实思考,我想有一天他们会找到合理的出路。