538 走出毛泽东的阴影:为新中国的灵魂而奋斗|潘公凯

野兽按:今天读乔木的《我的公知朋友》时,看到他写了华新民,然后就想起了多年前曾经在微信公号上推送过潘公凯的一篇文章《富婆陈丽华》,曾经还引来陈丽华派人来公关删除,公关无效后,她动用网信办的力量直接删除了文章。而这篇文章收录在2008年他的著作《走出毛泽东的阴影》(Out of Mao’s Shadow)中,出版后网上就有了中国网友的义务翻译版,但中文版的出版还是要等到了2018年,香港的新世纪出版社发行了繁体版。

2008年,潘公凯在英文版新书分享会上,首先描述他2001年7月在北京看到的一幕:那时候,北京申奥成功,人们涌到天安门广场狂欢,似乎大家已经忘记,1989年6月4日,在这里,追求民主自由的学生遭到血腥镇压。

他强调:西方认定,经济的发展必然导致政治的变革,但这个想法已被中国的现实否定了。他说:“我们总是假设市场开放,会带动中产阶级成长,中产阶级会要求更多的政治自由,但在中国,这种情况并没有发生。共产党利用历史性的经济荣景,让数以百万计的人脱离贫穷,很多人很满足于现状。你不能怪这些人对政治不感兴趣,因为对政治感兴趣就会失掉所得到的一切,并且会被关进监狱。”

潘公凯这本书的副题叫做“为新中国的灵魂而奋斗”(The Struggle for the Soul of a New China)。潘公凯指出:在中共严格控制下,中国仍有一大批追求正义,要求政治变革的人物,在迫使政府做出改变。他在书中深入描写了蒋彦永、程益中、陈桂棣和吴春桃、陈光诚等人。他说:“甘冒危险的不是我们,而是我们的采访对象。一些我书中的受访者因此而入狱。我总是问:你确定愿意接受访问吗?总是得到肯定的答复。他们就是为中国寻找灵魂的人。”

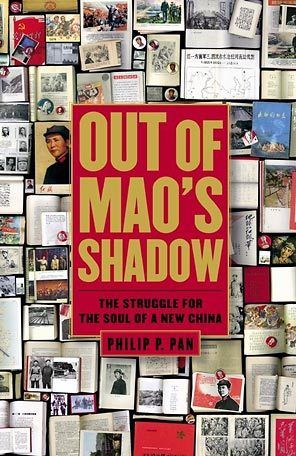

《走出毛泽东的阴影:为新中国的灵魂而奋斗》(Out of Mao’s Shadow: The Struggle for The Soul of a New China),潘公凯(Philip P. Pan)/著

潘公凯的《走出毛泽东的阴影》对“这个世界上人口最多的国家的现状进行了评估,既注意到中国公民日益增长的个人自由,也思考了中国共产党对权力的持续垄断。他指出,经济繁荣已提高了人们的预期和获取信息的途径,同时也帮助政府先发制人地阻止了民主化:许多以前可能会成为异见人士的公民已越来越多地把注意力集中在自己的私人生活和快速致富上,而‘在这个新的资本主义经济中常常能决定谁成功、谁失败的’党内官员们‘对新兴的私营商人和企业家阶层(行使着)巨大的影响力,这个阶层的人否则可能会支持政治变革’”。

兼具第一手報道的即時性和文學作品的情感深度。

—角谷美智子《紐約時報》文學評論員 Michiko Kakutani, The New York Times

潘公凱關於現代中國的傑作涉及21世紀最重大鬥爭的本源事件,那就是關於未來中國基本價值觀的爭奪。沒有其他記者更深入、更關切、更廣泛地報道過中國的政治。字字珠璣的《走出毛澤東的陰影》是理解今天和未來中國不可缺失的讀物。

—歐逸文《紐約客》雜誌 Evan Osnos, The New Yorker

潘公凱用現實生活中個體經歷的戲劇性故事,勾勒出一副「新中國」的寫生,這些經歷可以作為中國現狀的寫照和將來的啟示。潘以罕見的清晰揭示了政治和經濟秩序核心的諷刺性逆轉,這種逆轉越來越類似於裙帶資本主義,所維護的都是那些共產革命旨在推翻的階層。

—裴敏新 美國加州克萊蒙特麥肯納學院教授 Pei Minxin, Claremont McKenna College

作者簡介

潘公凱(Philip P. Pan)是屢次獲獎的美國新聞記者和作家,現任《紐約時報》亞洲主編;加入該報前,曾在《華盛頓郵報》工作多年,任其駐外記者,期間曾被派駐北京和莫斯科擔任該報分社社長。

潘公凱在中國居住超過十年,新聞工作成果廣受肯定,多次榮獲各種獎項,包括「李文斯頓國際報導獎」、兩次海外記者俱樂部獎以及亞洲文化協會「奧斯本·埃利奧特最佳亞洲新聞獎」。

擔任《紐約時報》亞洲主編前,他曾擔任該報的北京分社社長,協助該報設立中文新聞網站;在美國,曾在《華盛頓郵報》從事有關刑事正義及移民事務的報導。

《走出毛澤東的陰影》於2008年出版,記述了中國政治和社會的變化。本書榮獲由美國對外關係委員會頒發的「亞瑟·羅斯圖書獎」金獎, 並被《經濟學人》雜誌和《華盛頓郵報》評為2008年最佳圖書之一。

潘公凱在美國紐澤西州出生及成長,畢業於哈佛大學,曾在北京大學進修中文。

目錄

序:本書初版到中文版首發的十年間 (閭丘露薇)

前 言

第一部分 記憶追思

第一章 公開的追悼會

第二章 尋找林昭的靈魂

第三章 血與愛

第四章 墓園

第二部分 明偷暗搶

第五章 奴隸們,起來,起來!

第六章 富婆

第七章 黨官大佬

第三部分 前赴後繼

第八章 誠實的醫生

第九章 報人

第十章 人民的審判

第十一章 看不見的正義

後 記

資料來源

鳴 謝

《走出毛泽东的阴影》:不应被遗忘的那些年

闾丘露薇

BBC中文特约撰稿人

2018年8月8日

几个月前,接到潘公凯的邮件,希望我能够为他的书:《走出毛泽东的阴影》中文版写一篇序。在过去差不多十年,我推掉了几乎所有的为朋友的著作写序后的邀约,但是这一次,当我把书稿从头到尾读完之后,我毫不犹豫的答应了,甚至为能够有这样的机会推荐这本书感到幸运。

这并不是一本新书,英文版在2008年已经出版,书中都是潘公凯从2000年到2008年初,作为《华盛顿邮报》记者在北京常驻时,采访过的一些人物,经历的一些事件。里面有维权律师,有独立纪录片制作人,有中国共产党官员,有民营企业家,从不同的纬度,展现了一个经济体制改革和 政治体制改革并没有同步进行下的中国。不过我记得很清楚,当我在08年读他的这本书的英文版时,并没有太多感触,因为书中的那些人物,很多也是我的采访对象,书中的那些事件,很多我也参与了报导,一切在我看来,太过稀松平常。

只是,十年之后,当我重新读完这本书,重温了书中这些人物的故事之后,我终于懂得了这本书的意义所在:它纪录了一段,虽然面对无数打压,但是人们依然充满希望、热情和勇气去推动中国社会改变的过程。这段进程是如此短暂,以至于很多中国的年轻人已经不知道曾经有过的这段历史,而即便是亲身经历了和听闻了这些变革,当年的新闻事件和新闻人物,也早就面目模糊。

当《中国农民调查》的两名作者陈桂棣吴春桃夫妇遭到官员起诉,为他们辩护的律师浦志强在法庭上慷慨陈词,要求法官依据法律,而不是顺从上级来进行判案,呼吁法官要承担起推动社会进步的历史责任。在这本书中,详细纪录了整个庭审过程。而这在今天已经成为难以想象的场景。首先,类似的独立调查报告不仅不可能在民间展开,也不会有出版社出版,即便是官方媒体的记者,报导一直被认为相对比较安全的财经题材,也会惹上官司;其次,当年能够在法庭上陈词的维权律师们,有的被吊销执业资格,有的则被关进了监狱。

因为制作劳教制度的节目,我采访过浦志强。当劳教制度终于被废除之后,他被媒体视为英雄人物,因为他代理的相关案件。在很多媒体,包括我自己的眼中,他是一个懂政治,也讲技巧的律师,也因此能够一而再,再而三的取得成功。但是,这样的策略,最终并没有为他争取到更多的空间。以言论自由为奋斗原则的浦志强,结果因为在社交媒体上发布的言论而在2015年被控涉嫌煽动民族仇恨罪,寻衅滋事罪,最终被判有期徒刑三年,缓刑三年。

作为一个曾经的媒体人,现在再来重温书中关于程益中和《南方都市报》的描述自然特别唏嘘。 2003年,《南方都市报》关于在广州收容所中死亡的大学生孙志刚事件的报导,引起轰动。公众在互联网上表达不满,一些法律学者上书人大,最终推动了国务院废除收容遣送条例。整个过程,开始出现了中国公民社会的雏形,并且在之后的很多公共政策的指定和修订中,发挥了一定的作用。但是很快,这份报纸的多名主管,包括程益中遭到打击报复而遭遇牢狱之灾后,所幸当年,舆论的哗然最终使得局势出现了逆转。

这让我想到十年后的《南方周末》事件,南周的一些采编人员抗议新年献词遭到广东省委宣传部的干预。尽管事件也得到了公众的呼应,甚至在报社门口出现了举牌示威的人群,最终事件并没有向着采编人员和公众的期待方向发展,相反,报社的编辑自主权被大大削减。而这并不仅仅是南方系媒体面对的现实,从我自己,到身边不少曾经的媒体同行,都已经放弃了坚守这个我们发自内心热爱的行业,唯一能做的,就是试图用其他的方法,在其他的领域,延续理想。

当然,书中的一些人,十年之后,他们的境遇并没有发生太大的变化。工人群体,如果说十多年前他们面对的是生命安全的问题,那现在,他们依然面对的是被资本剥削的常态。在经济改革中出现的富豪们,如果他们的官商勾结的对象没有出现问题,这依然是一个最好的时代。

我是听朋友提起,才知道,这本书出现在刚刚结束的香港书展,不出所料,出现在香港所剩不多的独立书店,田园书店的摊位。在过去的十年,香港的媒体和出版业也在变化之中。除了和全球一样,因为市场的原因而出现的萎缩之外,还有另外一个重要因素:政治原因。

红色资本的流入和垄断,不断挤压独立媒体和独立出版社,独立书店的份额;而铜锣湾书店事件,则产生了寒蝉效应,让出版业以及书店业者开始了自我审查。首当其冲的当然是和中国有关的政治书籍,仅管在我看来,这本书只是忠实的记录了当年的新闻事件和新闻人物而已,但是今时今日,在很多人的眼中,只要一本出版物中提到某些人的名字,那这本出版物本身,就显然不合时宜,很有可能为止惹来麻烦。而在这本书中,曾经在中国媒体上属于被正面报导的人物,此时已经变成了敏感词,比如流亡到美国的盲人律师陈光诚。

我在网络上搜索了一下,整个中文媒体世界,只有一篇文章提到了这本书的出版。这是让我相当惊讶的,因为在过往,这样的一本对于了解中国依然重要的书,至少能够吸引多一点点香港媒体的眼光。当我看着网络上的搜索结果的时候,忽然有一种很恍惚的感觉,因为这本书,还有书里面的那些人和事,似乎从来没有存在过。记忆是如此的脆弱,遗忘是如此的轻而易举。就连我自己,如果不是重新看了这本书,很多的细节,对我来说,都已经不再清晰了,甚至把一些人和时间混淆了起来而不自知,很坚定地相信自己的记忆。

文字是如此的重要,记录是如此的重要,同样阅读也是如此的重要。如果没有文字,没有这本书,人们无从了解现在的中国,是如何从过去走来的,很多人,根本不知道距离自己并不是太遥远的中国,曾经发生过些什么,不知道有那么些年,有多少人充满了希望,参与到中国公民社会的建设之中。

但是如果没有人愿意去阅读,去了解,去重启对当年的记忆,那么对于不远的过去,依然是一篇无知。一些人忘记了曾经有过谷歌的日子,一些人会认为,翻墙是理所当然,甚至会有一些人认为,何必翻墙,现在的自己,不是已经拥有了所有。

第六章 富婆

By Philip P. Pan

当推土机推平房子的时候,刘实如正站在远处,躲在看拆迁的人群后面,以免被他哥哥看见。房子是他和儿子们亲手盖的,地是他父亲早年用六十匹布在茶楼从一个中间商手中买的。这是2000年冬天一个寒冷的早上,刘哆嗦在厚棉衣里,看着那群人:几个官员,一些房地产公司的人,一群建筑工人,和三五个警察。刘的几个邻居裹着厚衣,也站在外面,但更多的居民已经打包搬出了小区。刘的房子是这条街上剩下的几栋之一,他心里清楚,今天一过,就都没了。

刘是个高大的男人,梨形身材,不到五十岁就几乎谢顶,只剩下些稀疏的灰白短发。他在一家苦苦支撑的电子器材厂做销售,他知道,他不可能再买得起另一栋象今天被拆掉的这种房子了。从街上看来,这房子二层楼,小而结构简单,每层楼不超过一两间房,小楼后面是个传统院子,一边有苹果树和葡萄架,另一边是空地。最有价值的要数房子的地理位置,位于北京市中心,离王府井商业区不远,在一条安静的古色古香的小街上。这条窄街称为胡同。胡同是个外来词汇,可以追溯到元朝忽必烈建大都城的时候。刘住的遂安伯胡同,取名来自于明朝永乐年间生活在这里的遂安伯陈志。往近了说,建国后一些党和军队领导也曾住在这里。其中的一位,邓拓,著名作家和《人民日报》前主编,文革初期在家中自杀了。

在中共掌权之前,刘的父亲就买下了遂安伯胡同十号的老房子。父亲是位目不识丁的修理匠,在当地医院工作,慢慢地,开了一家生产医疗仪器的铺子。这房子是他多年血汗结晶。在刘出生不久,一家人就搬了进去,顺便说一句,刘一家五个兄弟,他老么。早些年比较艰难,尽管出身下层,他父亲仍然被划为资产阶级,不得不将铺子转交给国家,但刘仍保有很多在胡同长大的美好回忆——过节时母亲准备的美食,绑在桑树上练拳击的沙袋,一同度过的温暖的家庭时光。刘的哥哥们结婚生子,刘最大的侄子比刘小不了两岁。直到后来,刘的哥哥们不再与他说话,刘仍会微笑着想起那时他和侄子侄女们相互追逐,爬树上房,院中充满欢笑的场景。

文革开始,刘平静的青少年生活结束了。1966年夏天,党将有房产者定性为资产阶级成员,并让他们上交产业,刘的父母很害怕,而哥哥们正忙于工作,因此,十七岁的刘上交了房契。刘的一家开始付给政府租金,政府又安排了两家人住进了小院,刘的两个哥哥被迫搬了出去。在刘高中毕业后,与许多同龄人一样,刘上山下乡,在农村干了八年。文革结束后,他被分配到一家国有煤矿工作。直到1989年,刘在离开北京二十年后,终于得以调回。那时,一切都变了,父亲去世了,母亲与哥哥们闹翻了。政府归还了遂安伯十号的房契,但家庭内部因为房产起了纠纷。刘选择站在母亲这一边,几个月后,母亲去世了,临走前将房子留给了他。尽管关系紧张,刘的一个哥哥一家仍然继续住在小院的南侧房间里,而刘与妻子,三个儿子住在北侧。

几年后,刘和他儿子们重建了北侧的房子,加了一个二层。原来的房子太老旧了,另外,重建还有个原因。刘考虑到两个大些的儿子,那时还在上高中,不久就需要婚房。多数父母是不会让女儿嫁给一个无房的小子的。北京房屋非常紧张,多数家庭,几乎不可能在靠近市中心处找到一个能负担得起的地方。刘希望能有足够的空间留给儿子们和他们今后的家庭。他想,也许儿子们还会在这里抚养他们的孩子,也许,欢笑又会重回遂安伯十号。

刘知道他的计划中存在一个变数。北京正经历巨大变革,城市各地的老胡同区相继被推倒,取而代之的是现代化办公楼,高级购物中心,和一些高档社区。重建规划提升了市中心的房地产价格。但对于刘这样的房主,这样的规划更像是诅咒而不是祝福。日益增长的房价吸引着开发商,他们大笔投资买地。更多的时候,他们发现了可以便宜拿到地的方法。刘重建房子一年后,妻妹所住的胡同区被强迫拆迁,用以建一个称为财富街的办公楼群。妻妹及不少房主从未收到购买其房产的协议。相反,他们被强制搬迁到市郊的新公寓,其市值只有原来房屋的一部分。目前为止,大约四千户被拆迁,一万两千多人搬家。刘密切关注动向,他担心同样的事情会发生在自己的小区。

2000年秋天,当有消息传来,遂安伯及附近胡同区被纳入下一阶段大规模拆迁重建计划时,刘更担心了。十月底一个寒冷的晚上,刘正在家看电视,突然听见胡同里一阵骚动,他出去看个究竟。邻居们拥在胡同口,围着刚贴出来的几张告示。刘挤进人群里,读着告示,上书:“致居民拆迁安置书”,正文写道:

“北京市人民政府东城区金宝街城市改建指挥部,暨北京市规划局第0157-2000文件批准,执行拆迁和安置金宝街及其街两侧开发项目,此项目是重要的市政工程,是缓解王府井商业区紧张交通和提升城市建设水平的关键,将对东城区经济繁荣和大力支持北京申办奥运起到积极作用。”

刘开始有些疑惑,这周围没有一条金宝街。但看着看着,他明白市政府批准新建一条穿过胡同区的全新大道,从王府井商业区延伸大约八百米至城市中心商业区。这封信列出了二百多户,包括遂安伯胡同的每一户,需要为新项目拆迁。时间从第二天开始,将历时一个月。

刘和邻居们站在街上,又惊又气。一些居民在胡同生活了一辈子,现在他们必须在几个星期内搬离。信中提到居民房屋每平方米可获得6400元补助,如果搬迁快速,还将获得一次性4000元奖励。对于公房住户和像刘这样的房主,没有任何区别对待。对于房主,没有房产评估和购买意向。居民们站在胡同里抱怨着,直至深夜两点。一些人愤怒地撕下了告示,一些人发誓要抗争。

刘了解妻妹搬迁时发生的一切,所以,他决定捍卫他的财产。他拥有这处房产,如果开发商要推倒它,必须付出合理的价格。他认为,告示中的赔偿方案与实际价值相差太远。北京市中心的房子,每平方米售价超过两万元,而商业楼盘售价更高。刘的房子占地七十平方米,如果开发商建高层,使用面积将约为七十乘以总楼层数。因此,刘决定不理会告示的内容,静观其变。几个星期后,房地产公司的人终于联系了刘,刘告之他拒绝告示中的补偿方案。他们问刘有何要求,刘说他希望对方能认识到房产是属于自己的。在他们认识到这个简单的事实之前,自己将拒绝讨论价格。房地产公司的人并不回应,谈话只持续了几分钟。

几个星期后,房地产公司的人带来了新的补偿方案。他们说开发商愿意将刘一家作为特例,给予额外的拆迁安置费——大约每个家庭成员六万元,总数三十万元。但房地产公司并不认可刘的房产所有权,刘当即拒绝了这个方案。这是一大笔钱,但只刚好在市郊买一处公寓,而且,这笔钱离刘土地的市值差得太远。刘告诉公司的人,无论如何,这不是钱的问题,是关于是否尊重他的权益,关于正确的程序。他希望他们理解,他不会屈服。这是他的房子,如果他们想要,必须请人做一个独立的评估,付出实际的价格。谈话又一次不欢而散。

时间一天天过去,刘变成遂安伯胡同最顽固的一户。他哥哥希望他妥协,但刘拒绝了。同时,邻居们一个又一个与开发商达成了协议,拿了安置费,搬出去。他们认为,这是明智的做法,既然政府已经批准了开发商的计划并将此定为“重大市政工程”,那居民们是否拥有房产或住在这里多久都不是问题。如果开发商拥有政府的支持,它将所向披靡。你可以怨恨,可以诅咒,但到最后,你不得不搬。邻居们逐渐认识到他们所能做的就是尽力将安置费用最大化。然而,刘采用了另一种方法。他不断坚持让开发商承认他的房产所有权。如果一旦获得承认,将增大他的谈判筹码和可能的法律诉讼的胜算——开发商都不希望碰到法律诉讼。这方法看起来愚蠢而轻率,到后来,我问他当时为何如此坚持,刘并不能解释当初的动机。“不是钱的事儿”,他告诉我,“这是原则问题。”

十二月初,开发商与街上所有人达成了协议,除了刘。因此,房地产公司向政府申请了驱逐令,政府批准了。在驱逐令生效之前的几天,刘被叫到设在附近院子的开发商临时办公室开会。两个东城区房管局的官员坐在桌子一边,让刘在他们面前坐下。谈话时间挺长。房管局的人告诉刘,必须搬。他们说,金宝街项目有国家的支持,如果刘反抗,必输无疑。他应该交出房契,接受开发商提出的三十万元额外赔偿方案,否则,房子将被强制拆迁,刘一文也得不到。刘试图与他们争辩,但没有任何用处。官员们警告刘,这是他最后的机会。刘不愿屈服,离开了。

在刘离开办公室后,他哥哥进去了,希望能拿到安置费用,搬出去,但开发商拒绝支付。像胡同里的其他人一样,他哥哥只算房客。开发商说,直到刘上交了房契,他们才愿意付他哥哥的安置费。这是离间家庭成员的一招,开发商经常用来对付钉子户,而且,确实有效。那天晚上,刘在胡同里散步,他哥哥和另外几个人袭击了他。刘大声呼救,一个警察出现了。警察并没有制止打斗,相反,在别人打刘的时候控制住刘。刘奋力挣脱出来,但,被打掉了一颗牙。袭击发生后,刘不敢待在家里,只好住到岳母那儿。他两个大些的儿子还住在家里,但他们告诉刘,刘的哥哥雇了一群工人把院南侧的房子拆了,而且,刘的哥哥一直在找刘,他雇了一群地痞,扬言要再次修理刘,并迫使其交出房契。刘与哥哥的关系紧张多年,但他从没想到会落到这地步。

拆迁的那天早晨,刘站在街上,谨慎地扫视着人群。他哥哥太了解他,知道他会回来看拆迁,作为了断。刘知道他哥哥就在附近,但刘并不想找麻烦。站在人群前面的是他妻子,儿子们和妻妹。一个官员走上前,说了些什么,并与他妻子握了握手。刘意识到这个官员正式要求他们离开房子,一切很快就要结束了。

一群工人走过他的家人,进了他家,开始往停在外面的卡车里搬他家的东西。有两个人在拍摄这一过程,而警察们陪着他的家人离开了房子。家具搬完后,有人爬上推土机,点着引擎。在一片隆隆声中,推土机向前,推倒一堵墙,又一堵,不久,只剩下一堆瓦砾。一切发生的比刘想象中的要快得多。当人群散去,刘站在那里,望着那一团尘土,那,曾经是他的家。他感到愤怒,沮丧,无助,却哑口无言。

刘知道这个承建金宝街项目的房地产公司的名字,但直到后来——当他住在市郊的贫民区之后,当在他家的原址上宣布兴建一座豪华饭店之后,当他提交的法律诉讼毫无着落之后——他了解到是谁在经营这家房地产公司。她的名字叫陈丽华,她是中国最富有的女人。

当金宝街工程破土动工之时,陈丽华已经是北京城一个传奇人物。她体格粗壮,带一副宽边眼镜,头发烫得很糟糕,看起来像是位刚中了奖的乡下阿姨。市民们偶尔提起她,就两个字,“富婆”。她五十九岁,主管着一个巨大的房地产集团,在政府的咨询或顾问机构拥有显赫的头衔。她住在城市东边的一座十层的公馆内,公馆前面,正是她所建的一座博物馆。她是入选2001年福布斯中国财富排行榜两名女性中的一位,排行榜中名列第六,总资产超过5.5亿美元。政府媒体肉麻地吹捧她的白手起家和慈善事迹,公众们茶余饭后谈论她与小她十岁的电视明星迟重瑞先生的婚姻。也许是为了打消关于迟先生娶陈女士只是为了钱的流言,她的公关人员加班加点地在媒体上宣传这对贤伉俪的缠绵悱恻的罗曼史。几乎每次我在交谈中提起陈丽华,人们总是先谈她的婚姻,再讨论她的财富。但是,真正引起我兴趣的,是她的财富,以及她是怎样获得的。

西方有一种假定,中国的不断增长的私营企业主阶层将成为民主改革的一股力量。这些商界人士,如同全世界的商界人士一样,更喜欢自由贸易的政治环境,而民主制度比专制制度更符合他们的利益。具体说来,他们喜欢法律的可预知性,不喜欢党政官员的独断专行;他们喜欢能够履行合同,解决纠纷,保护私有财产的公正的法庭;他们对政府控制银行心存不满,因为他们没有能力影响经济政策,而政府官员却在市场中如鱼得水。一部分中国新兴的资产阶级符合这一描述。比如,2003年,著名农民企业家孙大午,在发表了一些批评当地政府的言论后,以“非法融资罪”被投入监狱五个月。但是,这种依靠资产阶级领导中国的民主化进程的想法,极大地可能只是痴人说梦。中国新兴的商业精英是想法各异的一群人,他们中的一小部分渴望政治改革,但更大的一部分支持和依靠专制制度,坚信一党制,并通过一党制取得商业上的成功。陈丽华属于后面一部分,她的故事告诉我们,那些最有钱的人——因此也拥有最大能量去维持现状或者推进变革的人——却是最有可能与中共一条心的人。

陈丽华攀登财富之巅的过程是资本主义通常在中国如何运行的一个夸张的例证。在经历了数十年的政治动荡之后,如陈一般的雄心勃勃的一群人将从社会主义到资本主义的转变看作千载难逢的致富的机遇。上世纪八十年代和九十年代,随着旧的计划经济的瓦解,不断地有新的市场在放开,这些创业者意识到致富的诀窍在于先抢占这些市场——通过获得执照和经营许可证,或者一些低价购买商品的特权,来收购行将破产的国有企业的资产,或在黄金地段开发房地产。最成功的商界人士,他们中很多都是前任或现任政府官员的子女,知道最佳的确保优势的方法就是赢得政府官僚机构的青睐。像陈这样的强盗大亨所做的并不是完全非法的。在制度不断变化的时候,他们钻了制度的空子,人们称这叫做“原罪”。当政治的风向标改变,他们在党内的保护伞失去权力的时候,这些新兴的富豪中的一部分被以腐败相关的罪名起诉,投入监狱。但如陈一般的另一些富豪,成功地免受政治波动的影响,笑傲江湖。

陈丽华的故事在政府媒体上宣讲过多次,但真实的版本,由于诸多粉饰和省略,变得象谜一样。她经常自称满清贵族后裔,甚至是末代皇帝爱新觉罗.溥仪的远亲,在颐和园附近长大。但是,这样的描述总让人感觉不太靠谱。陈说,文革期间,为了避免迫害,她家里销毁了能证明血统的材料,使得确认她的贵族身份变得不可能。就算这是真的,陈的童年和早年生活仍然是一个谜。清王朝1911年被推翻,三十年后陈才出生,关于陈的公开资料,没有任何陈的父母在王朝覆灭后的所作所为,以及中共掌权之后,他们如何生存的描述。当我初次与陈会面并且提出这一疑问时,她又一次强调她的父亲是满清贵族,但我往深里追问的时候,陈只说她父亲从事“普通”工作,并拒绝详细说明。

毫无疑问,文革期间,因为家庭出身不好,陈苦苦支撑,受了些罪。她那时二十多岁,做着裁缝的工作,是位年轻的母亲,丈夫是位公职人员。一位陈当年的邻居告诉我,那时红卫兵拉陈去游街,脖子上挂了块牌子,中伤她是道德败坏的女人,这是政治运动中针对女性被批斗者的常见指控。这一切都没有出现在陈的官方资料中。相反,当陈谈到文革时期,她通常会回忆起关于她家的古董家具的一段故事。她说,红卫兵抢夺和损毁了多数家具,但她却抢救了一件大而精致的紫檀木的衣柜。她把衣柜拆开,埋在乡下的猪圈附近。十年后,文革后期,她回来找到猪圈,挖出衣柜重新组装。令她惊奇的是,衣柜完好无损。据此说来,从那时起,陈就对檀木产生了热情,并以檀木作为事业的起点,开了一家修复古董家具的工场。

关于陈如何攫取第一桶金,官方资料对此语焉不详。上世纪七十年代末,八十年代初,陈号称几次前往东南亚找寻稀有而濒临绝迹的紫檀木。在一些媒体报道中,陈将自己定位为虚张声势版的女印第安娜.琼斯,在丛林中骑驴穿行,击败过毒蛇,侥幸躲过毒蜂的致命攻击。然而,在这些报道中,有明显的自相矛盾之处,好像陈在尝试不同版本的人生经历以确定最喜欢哪一个。上世纪八十年代初,陈成功地移民并定居香港。官方记录只含糊地提到陈在香港从事“国际贸易”并通过投资房地产赚了钱,没有任何细节的说明,然后,官方纪录飞快地跳至1988年,当陈重返北京的时候,她已经是一个富有的女人。在这之前,她与第一任丈夫离了婚。1990年,陈嫁给了电视明星迟先生。

然而,在这些含糊不清的官方纪录背后,陈的发家史是女强人式的发家史,她很早就意识到,在中国的经济转型期,最快速的致富方式——与政府官员拉上关系。根据不少那时就认识陈的人的描述,文革结束后不久,陈与一位当官的邻居交上了朋友,在政府派遣这位邻居去香港工作期间,陈照顾了他的女儿。陈用这第一层关系移民去了香港,随后,她不断将自己的关系网向北京市政府的中高层蔓延。陈如何使自己与体制内的方方面面保持融洽关系,这是她成功途中的谜团之一。上世纪八十年代末,陈已经拥有足够的关系,足以建立一条前往北京市南边一家国有家具厂的通途,这家具厂有满满一仓库文革时期红卫兵搜刮来的古董家具。根据家具厂员工的描述,陈定期来厂,以极低的价格购买古董。这些都是明清时期的值钱的家具,其中很多,由于是文物,国家禁止其出口。但是,厂里的工人们说,陈利用其关系网将很多购买的家具出口至香港。工人们还说,在她来访的时候,对于仓库的员工,陈总是大方地发送礼物,她还曾经送给厂长一辆苏联产的小汽车。几年后,厂长因为腐败进了监狱,而陈没有受到任何处罚。调查人员告诉工人们,陈拥有来自上层的保护。

上世纪八十年代末,陈转向了房地产,但是,她的开山项目不是居民小区,不是办公楼,也不是商场。相反,她建了一所私人俱乐部——在北京算是第一家——以此来吸引首都政界和商界的精英。这座十层楼的会所,造价四千六百万美元,拥有顶级饭店,紫檀家具装饰的豪华休息厅,网球和壁球场地,游泳池,甚至还有保龄球馆。自1995年开业以来,很快就成为城市新富与权贵聚会的首选场所。陈的长安俱乐部离天安门广场和紫禁城都不远,就坐落在横穿北京市中心的长安大街。那时,政府仍然严格控制着房地产业,只有关系最深厚的私人开发商才有资格在如此黄金地段建楼。当我就这个项目问陈的时候,陈告诉我,为了项目的审批,她花了六年时间游说政府官员,并暗示她与市政府领导交情非浅。她回忆道,一天晚上,由于担心项目,她夜不能寐,深夜两点步行到现场,拾起根铁锹,自己就开始破土动工。“那天晚上很冷,有大风,”她说,“有人报告了副市长张百发,他赶到现场。当他看见我在挖地,挺担心的。他让我把锹给他,进屋里去。他挺感动,告诉我他会搞定批文。”

长安俱乐部是一项极精明的投资。陈回忆道,甚至在建成以前,她就认为其潜力就像一处“金矿”。在毛泽东去世大约二十年后,私营产业如雨后春笋,新兴的商人阶层显示出实用主义的追逐利益的特性,他们认识到接近政府官员的重要性,并舍得花钱与之建立联系。对他们来说,长安俱乐部提供了绝佳的平台,使他们可以向官员们示好,建立联系,达成协议。因此,商人们时常来这里坐坐。俱乐部给陈带来了丰厚的收入,但是,陈更看重的是作为俱乐部老板带来的无形资产。俱乐部给她提供了一个展示自己的舞台,一个认识所有来客的借口,一个了解所有谈判和协议的机会,一个向包括最高层领导在内的政府官员大献殷勤的平台。她,比任何一个前裁缝都更靠近权力的中心。张副市长也许帮助她修建这所俱乐部,但是,陈很快就与政治局委员们建立了联系,比如,北京市委书记,陈希同,甚至,政治局常委,李瑞环,与她也有交情。李瑞环曾被人拍摄到在长安俱乐部与新加坡总理同打网球。

陈将其公司,富华集团的总部,设置在长安俱乐部的顶楼。陈是董事会主席,她的儿子是首席执行官,她的女儿是董事会成员。1999年,公司开发第一处居民社区,豪华的北京丽苑公寓。北京分为十六个区,每个区都有政府。陈的俱乐部和居民社区都建在东城区,这个区位于市中心天安门广场东侧,人口超过五十万。陈精心培养与东城区政府官员的关系。一些官员甚至退休后加入陈的公司。对于陈的成功来说,与基层政府的联系十分重要,并不亚于与政府高层领导的联系。基层政府的支持对于陈的雄心勃勃的开发项目至关重要,比如,金宝街工程,同样横穿东城区。遇到问题,陈不能拿起电话,直接就拨给一位政治局委员,然而,她根本就不需要那么做。只要基层的政府官员知道她在高层有靠山,她通常就能无往不利。

偶尔,陈的大胆开发也会遇到阻碍。2004年,当陈的公司在东城区为新项目清理另一片老城区时,一个市政部门拒绝签发土地转让权。居民们抱怨对自己的小区的拆迁,这一事件成了国外媒体的头条。政府机构中有人明智地决定暂缓这一项目,哪怕只是暂时。陈决定给有交情的李瑞环写信,李瑞环曾做过中央政治局常委,也曾是中国最有权力的人之一。一年后,我看到了这封信的复印件。这是一封手写在白纸上的信,陈在纸的上端写下了公司的名称。行文比较正式,开头感谢这么多年来李瑞环对公司的大力支持,接着,陈用职业的口吻陈述了目前的困境。她强调,她遵照了所有的程序,符合土地审批转让的所有条件,并且,她表达了对于延期转让土地的困惑:

“李主席,为什么会这样?我们实在不能理解。经过几年的规划,我们已经在利山大厦项目上投入了亿万元的资金,仅在赔偿安置费用上,就投入了六千万元。所有的前期手续都已经完成。我们获得了各部委的批准,项目也早已宣布合法。为什么不能根据规定将土地转让给我们?这一切都令人费解。附上之前的审批手续的文件,请您过目。我们的情况万分紧急。我们衷心希望您能在百忙之中抽出时间,关心一下我们的情况,并指示北京相关部门协助我们解决。”

这封信有立竿见影的效果。在陈发出信的当天,李瑞环将信转发给他在中央政治局常务委员会中的继承人,并附上批语:“贾庆林同志,请审查并协调。”三个星期后,贾将这封信转发给北京市长,并附上另一条指示,“岐山同志,请调查研究。”第二天,王岐山市长,加了一条批语,“志华,请研究并解决。”副市长,刘志华——三年后,他因为与奥运相关的腐败事件被逮捕——随后将信转发给一位下属,“家声同志,请研究并解决。”在陈发出信的一个多月后,土地转让被批准,又一个大型城市重建项目破土动工,同时,陈将变成更富有的女人。

北京城曾经是城市规划史上的奇迹。北京位于华北平原的北端,在大约九百年前的金朝,首次作为首都。十三世纪,蒙古侵略者将北京城夷为平地,随后,忽必烈重建了城市并在此定都,与众不同的胡同就在那时出现。明朝时,北京城已经初具现代城市的规模,高大的城墙围起了方圆六十五平方公里的土地,内中有街道、湖泊、公园和寺庙。那时,北京也许是全世界最大的城市。城市的中心,是皇宫,也就是紫禁城。城里的路几乎是呈网状结构对称分布的,贵族和精英们住在最靠近皇宫的地方,工匠和艺术家们住得远些,而多数老百姓被搁在城外,这一分布暗示着权力和地位都是以皇宫为中心向外辐射。雄伟的设计定义了城市的结构,而胡同定义了老北京的生活。平静的小巷,不到四米宽,两边是住宅的院墙,典型的传统社区。胡同见证了明朝、清朝和短命的民国政府的兴亡,见证了数百年的沧桑。

当1949年中共夺取政权之后,一个城市规划的新时期开始了。苏联建议中国政府彻底抛弃北京的封建过去,将城市改建成拥有宽阔大道和巨大的国有工厂的现代 化工业城市。一些知识分子反对这一建议,力劝党和政府保护城墙和城内社区,但是,对于毛泽东来说,帝王统治下的建筑奇迹并没有多大用处。上世纪五十年代城 墙被推倒,上世纪六十年代,大多数城市的主要城门被毁坏。上百座寺庙被关闭,被摧毁,或被改建成办公楼和工厂。紫禁城南面的广场被扩建成天安门广场。它是 世界上最大的城市广场,广场两侧庄严地耸立着雄伟的社会主义风格建筑,人民大会堂和革命历史博物馆。毛泽东将中共中央迁进了附近的中南海,而政府办公机构 占用了很多曾经的精英阶层的住宅。随后的几十年,工厂不断新建,外来人口大量涌入,城市总人口迅速膨胀,然而,由于毛泽东的抑制生产的经济计划并没有向房 屋建设倾斜,严重的过渡拥挤现象发生了。情况持续恶化,原先一家一户的四合院分配给了多达十二户人家。即使如此,大多数情况下,胡同区仍然保留着。

直到毛泽东逝世以后,老北京的社区才被毁坏,取而代之的是如今的拥挤着混凝土、钢筋和玻璃的杂乱无序的社区。改革开放激起了拆迁和建设的狂热,然而,真正 使城市转化成为可能的原因是政府关于剥夺房产所有者土地所有权的决定。1982年,政府第一次宣布其拥有所有的城市土地,但很快又宣布让人民保有土地使用 权。这一区别给真正的房地产市场打开了门,由于北京及其他城市长期的住房紧张,土地的价值猛增。开发商们察觉到了致富的良机。如果他们能够说服政府机构以 大大低于市场的价格出售土地使用权,他们将一夜暴富。

大多数情况下,地方政府的官员会选择与开发商合作。有时是因为大笔的贿赂;有时是因为开发商承诺要修建公路,或政府办公大楼,或政府公务人员的公寓;有 时,仅仅是因为出于形象工程或政绩工程的需要。然而,政府机构与开发商合作的最重要的原因是希望将驱赶和搬迁多个社区的困难工作承包下去。在北京,政府拥 有城市中心的大约三分之二的土地使用权,而私有房屋所有者拥有剩下的土地。任何一项大型工程都包括两项艰巨的任务——其一,支付给被驱逐的公房居住者补偿 费用,尽管社会主义承诺为居民提供合理价格的住房;其二,私有房屋所有者的土地权收购。通过邀请开发商的加入,地方政府将难题转交给了他们。

在房地产业蓬勃发展的早期,一位圈内人士告诉我,开发商只需要支付最终工程价值的百分之十,即可从政府手中购买北京中心区域的土地使用权。最大笔的工程支出不是建筑造价,而是居民的拆迁安置费用。自然而然地,开发商希望尽可能少的支付居民安置费用,从而获得更大利润。私有房屋所有者最令开发商头疼,因为他们可以要求以市场价格出售甚至拒绝出售。实际上,尽管当地政府经常批准项目和出售土地使用权给开发商,无需经历收购或抢夺私有房主土地使用权的麻烦,但是,官员们会与开发商密谋,对房主们施加压力,迫使他们放弃自己的土地。开发商们通常会雇佣当地的恶棍前去恐吓居民,而警察们却视而不见;当地机构有时对钉子户们停水、停电、停气。如果必要的话,政府部门会代表开发商出面,发布缺乏法律依据的强制拆迁令。1991年至2003年期间,在北京,有超过五十万的家庭被强制搬迁。一位中国的学者估计,上世纪九十年代,北京的私有房房主在土地上损失最少45亿美元,而北京的公房居住者的安置费用比政府规定的费用少支付了超过70亿美元。同时,如果市政府以公开拍卖的方式出售土地,而不是与开发商达成私下达成交易,那政府将增加最少55亿美元的财政收入。尽管如此,上世纪九十年代,开发商和北京政府诈取了公众超过170亿美元——这一数字几乎等同于1995年整个北京市的经济产量。

房地产公司与政府官员无耻勾结进而掠夺房主私有财产的行为并不是没有遇到挑战。数以万计的居民对北京市政府和开发商提出诉讼,针对拆迁驱逐的街头抗议活动此起彼伏。但是,政府指示法庭撤销诉讼,使用警力限制和打压示威游行。有些时候,房产冲突导致致命后果。2006年二月,一位市民不愿自己的房子因为兴建居民小区而被强行拆除,拒绝搬迁,而开发商雇用的五名保安将其殴打致死。同一个月,北京西面的一片胡同区行将被拆,一群恶棍袭击了一座四合院的房主们,打死了一位老太太。

针对大规模拆迁的抗议活动几乎发生在中国每个主要城市。在西安,一群修女试图阻止开发商夺取一片教堂的土地,结果惨遭殴打。在南京,一名绝望的房主在开发商的小区拆迁办公室内用汽油自焚。城市风光越令人惊叹,越有可能的,是这风光建立在开发商和政府官员对于普通居民的权利的践踏上。这是隐藏在中国的巨变的大城市中簇新的办公楼群和居民小区后面的肮脏秘密。北京的驱逐和拆迁为全国定下了基调,但最为恶劣的违法行为发生在上海,在这里,政府领导和开发商们建立了新的城市空中轮廓线,成为中国经济腾飞的标志性图景。上海喜欢将其展现为中国最现代化的城市,但实际上,上海市政府官员中的专制倾向比中国其它城市更严重。新闻被更为严厉的监控,安全机构也更具威胁。为了城市重建,超过一百万的家庭被强行驱逐,当大批群众极力反抗的时候,城市官员在没有任何法律依据的情况下,粉碎了他们的示威运动。市民们在没有任何罪名的情况下被投入监狱或者送入精神病医院。代表居民利益的律师,郑恩宠,2003年由于将斗争的信息与纽约的人权组织分享,而被判处入狱三年。同时,权力机构为了缓解公众的愤怒,逮捕了城市最知名的开发商,周正毅——他在福布斯中国财富排行榜上排名第十一。2006年,周的保护伞,权倾一时的上海市委书记陈良宇,也在权力争斗中被清除。

金宝街工程是北京和其它城市房地产开发中的典型案例。1998年,陈丽华的公司低价从政府手中获得土地使用权,每平方米2000元。作为对低价的回报,陈同意修建一条新路和一栋东城区的政府大楼,并同意支付四千至五千户居民的拆迁安置费用,这些家庭中的三分之一是私有房房主。总的来说,陈为这个项目抵押贷款,投资了7.5亿美元,用以拆迁老北京城中的五十五英亩土地,并且修建办公楼群、商场、两家酒店、一座豪华居民社区、学校和一些市政设施。这是陈所从事过的最大型最雄心勃勃的工程。这也是一项几乎毫无风险的买卖。她的初始支出很少,因为,一旦她获得了土地使用权,她就可以用其作为担保,获得大笔的国有银行贷款。后来,陈说服地方政府允许她增加计划中新建的一部分楼群的高度,将工程完工后的总使用面积翻倍——她的潜在的利润也同时翻倍。

2002年末,也是陈的公司开始新建金宝街两年之后,这条崭新的大道正式开通。街两边的建筑计划在2008年奥运之前完工。陈的公司仍然在吹嘘他们是多么顺利多么迅速地将居民们驱赶出旧社区并推倒其家园。“我们花了28天就拆迁了2100户,”王寿元——前政府官员,陈聘请其担任项目总经理——告诉我,“这是史无前例的。我们完成了街两侧的拆迁和安置工作,在北京城引起了轰动。完全没有投诉和负面反馈。”

我问王,公司是如何说服如此多的居民迅速地搬迁。“拆迁迅速,取决于实力和力量,”他回答道,“实力意味着拥有足够的资金,力量意味着获得政府的支持。这就是关键。”

当然,王寿元所说的金宝街工程没有任何负面反馈,实属夸大了事实。刘实如就是拆迁小区中试图反抗的居民之一。很多被拆迁居民无奈地接受了拆迁安置,因为他们知道自己不可能斗过富有而神通广大的陈丽华。最著名的项目反对者名叫华新民,她是北京一位众所周知的文化保护者。她的祖父华南圭,建国初期曾担任北京都市计划委员会总工程师;她的父亲华揽洪,建国后曾担任北京市建筑设计院总建筑师,也是曾向毛泽东进言保护北京老城区的诸位学者中的一位。文革期间,华一家逃到了法国,但在上世纪九十年代,华新民回到了北京,继续她父亲的事业,极力阻止开发商推倒古老的四合院和其它一些建筑古迹。这是一项困难的工作。在抗争中,华输得多,赢得少。然而,她对金宝街项目的反对,更加具有个人化色彩:华就是在这些被拆迁的胡同区中的一所房子中长大。

关于保护北京文化古迹的重要性,华新民已经明确表达过多次。然而,当她决定捍卫自己家园的时候,她采取了另一种策略:她投诉开发商侵犯了私有房房主的财产权。这是一项有力而政治敏感的指控。这一指控威胁到了中国城市改造商业模型的基础,暴露了政府许诺保护私有财产权的虚伪性,尽管这一权利2004年已经写入宪法。同时,华的争辩巧妙地挑战了党和政府的一贯说辞:为了社会的发展,个人牺牲是难免的。华指出,普通百姓为城市改造项目做出牺牲的同时,有权有势的人——如陈丽华一般——占尽了所有的好处。

多年以来,华新民与诸多政府媒体建立了良好的关系,一家杂志曾提名她为全国最有影响力的知识分子之一。但是,记者们写关于文化遗产保护的报道是一回事,去质疑政府保护私有财产权的承诺是另一回事。尽管华百般努力,没有政府媒体愿意挑战陈丽华和金宝街工程。另一方面,陈丽华却从不担心找不到记者来写一些溜须拍马的文章。陈以对记者出手大方著称,送钱送礼物,而通常,这些钱花得很值。报纸上充斥着金宝街是如何缓解交通和刺激经济增长的报道。对于老胡同区的拆迁工作,只有那些对其家园被拆迁持积极态度的居民的话被引用:“党和国家努力提高普通老百姓的居住条件,把百姓的利益放在首位。”一位被采访者如是说。同时,陈丽华被包装成有爱国心的,母亲般的形象:她对被拆迁居民慷慨补助,使他们能够搬出“破旧的”小区,住进现代化的新公寓。一篇文章写道,当陈丽华巡视拆迁区域时,居民们打出横幅感谢陈,并表达对“奥运和首都改造”的“狂热”的支持。

偶尔,编辑会不经意地发表一些针对这位富婆的文章。2005年1月,上海一家商报发表了一篇尖锐的文章,质疑陈为何能抵押居民们仍然拥有的土地来获得贷款。几天之内,这家报纸的总编辑就飞到北京,当面向陈道歉。随后,报纸发表声明收回原先的文章,并刊登一篇对金宝街项目大唱赞歌的文章。其它的发表类似质疑文章的报刊杂志也被迫发表回收声明。就连香港的报纸也没能逃出陈的掌控。几家报纸的记者,包括英文报纸《华南晨报》的记者,告诉我,他们的编辑要他们停止报道金宝街的故事。不久之后,发生了这样一件事。《明报》驻北京记者写了一篇关于华新民反对金宝街项目的报道,随后,这位记者在一家饭店被三个人搭讪。三人分别是,陈的拆迁公司的经理、陈的律师和一位政府官员。记者告诉我,那时候已经是晚上,但这三人坚持要他去见陈富婆。当记者拒绝的时候,拆迁经理——记者形容他像个恶棍——威胁道,如果记者不在两天之内消除文章的影响,他就要“采取其它方式解决”。第二天,这位记者为了安全,撤回到香港。《明报》拒绝了陈丽华的收回文章的要求。当陈威胁说要告上法庭,报纸开始准备针对陈的更多的文章。记者告诉我,就在这些文章付诸印刷之前,陈成功地与报纸的编辑达成了和解——条件是,只要安排电影明星成龙为陈丽华说几句好话。

有些时候,对于保护自身权益,陈丽华展现出不同寻常的预见性。2002年,在北京市民对于大规模拆迁驱逐民愤不断扩大的时候,一些报纸开始刊登律师高志晟所写的一些文章,这些文章都是反对拆迁并认为这一行为侵犯了私有房房主的财产权。后来,高成为全国最著名而敢言的维权活动家之一,是政府认为必须投入监狱的人。然而那时,高只是首都的新移民,几乎无人知晓。但是,陈丽华看出了高作为麻烦制造者的潜质,她决定做些什么。

在高志晟被释放后,他告诉了我他与陈丽华的一些过往的遭遇。这件事就像曝光幕后花絮一样,帮助人们了解到政府是如何成功地平息反对意见,并且帮助人们认识到政府与通过其政策获利的陈富婆的关系,以及陈的个人风格和手腕。高回忆道,上世纪九十年代,当他正在北京开展律师业务之时,一位记者把高介绍给一位女士。这位女士正在寻找律师代表一位商人打一场腐败案件的官司。这位女士在统战部门工作,这个部门的任务就是团结党外一切可以团结的力量,建立统一战线。随着时间的推移,高逐渐了解这位女士,并把她当成朋友。2002年的一个下午,在高开始写抗议大规模拆迁驱逐的文章的时候,这位女士打电话给高,并表示要把高介绍给一位潜在的客户。虽然高已经下定决心不代表房地产开发商,但直到他意识到是被带去见陈丽华的时候,想拒绝已经太晚了。

陈的公馆坐落在北京郊区的一片安静的地方,离邓小平的一个儿子的家不远。陈的家看起来不象住宅,更象一栋巨大的政府办公楼。房子外面围墙围起了个院子,院子前面就在她建的展示其收藏的紫檀博物馆。当高和他的朋友到达的时候,他们被领到了二楼一间会议室,高被安排坐在富婆旁边的一张雕花椅子上。陈热情地欢迎了高,他们先寒暄了一小段,谈了谈高的背景和工作情况。然后,陈告诉高,她是房地产开发商协会的一员,协会已经注意到高的文章。陈继续道,没人害怕高,但由于统战部是大家共同的朋友,她想给高一些建议。陈希望高能把她看作一位大姐,因为她在北京的阅历比高多得多。“你不知道这水有多深,”她说,“在房地产行业,每个人背后都有政坛保护伞的支持。你不可能伤害到他们。唯一的结果是,他们将会伤害你。”

陈问高,为何将家从新疆西部搬到了北京。“不是为了谋生和挣钱吗?”陈说,然后她快速地承诺道:“我们可以给你想要的一切。”在谈话的最后,陈展示了送给高的一件高档礼物——一件陈放书法和绘画的精致雕花紫檀盒子。陈吹嘘说这件盒子比她送给政治局常委的相似盒子还要值钱。高接受了礼物,但陈不让高自己搬回家,而是命令手下将盒子装上她的奔驰车,送到高的府上,按照高的要求摆放在家。随后,陈送高离去,在下楼的电梯里,陈又一次提醒高,她和她商界的朋友们会照顾好高。“听我说,”陈小声道,“我甚至可以给你房地产。”然后,当陈送高出门的时候,陈抓住了最后的机会又奉承一下,说她通常并不走下楼送别访客。陈说,她对高的送别,就好像送别来访的江泽民总书记和朱镕基总理。通常她对其他的政治局委员都不会这样。

对高来说,陈丽华的示好是相当意外的,因为高从来没有在文章中提到金宝街项目或者陈的其它项目。高不断写文章,在报纸拒绝刊登后,他又将文章贴到了互联网上。不久以后,高的统战部的朋友又一次打来电话,坚持带高再来见陈。这一次,陈提出聘请高担任公司的法律咨询顾问,年薪三十万元。这是很大数目的一笔钱,几乎是高目前年收入的一半。陈补充说,如果高嫌少,报酬还可以商量。当高拒绝的时候,陈表现出了惊讶,告诉高,很多律师事务所都抢着要被自己雇佣。随后,陈把自己的儿子叫进房间,告诉儿子所有他聘请的律师都“狗屁不如”,而高是“一名真正的律师”,陈强调,而且从现在开始,高将成为公司的首席法律顾问。高又一次拒绝了,但陈告诉高不要急着决定。她会与高保持联系,而且,她将付给高每小时五千元的服务酬劳。在随后的两年时间里,陈将高招至家中两次以上,每次陈都付以高薪酬劳。陈不断地劝说高改变主意,告诉高,大姐关心他,如果不听大姐的劝告,会吃苦头。高接受了陈的钱——后来,高不好意思地告诉我,毕竟陈占用了他的咨询时间——但高仍旧继续写批判文章。

高最后一次见陈丽华,也是第一次高主动要求去见的。华新民,自己家园的保护者,找到高寻求帮助。高同意把华介绍给陈。这次会面并没有持续太长时间。华请求陈不要推倒自己父亲的房子,陈礼貌地倾听但不做任何承诺。后来,统战部的朋友告诉高,陈觉得高带华新民来见面是对自己的一种冒犯。从此,高再也没有陈丽华的任何消息。

陈丽华与我会面过两次。这两次,她都送给了我礼物。在我采访她之后,她让我关掉录音机,然后,挥手示意她的秘书——站在我们边上的一位年轻而干练的男士——过来。秘书急忙拎着大包小包的礼物走上前。第一次,陈送给我一件丝绸唐装和一件羊绒长大衣,而且,她坚持要我在离开前试试尺寸。从未撕掉的标签牌来看,大衣价格将近五百美元。第二次,陈又给了我一件丝绸唐装,并让秘书在唐装的口袋里放上一千元港币。这两次我都极力拒绝,并告诉陈,收受礼物违反了《华盛顿邮报》的规定。但是富婆丝毫不为所动。她说,世界各地的记者都采访过她,并接受了她的礼物,如果我拒绝,她将认为这是对她个人的一种冒犯。这两次,我们都为此推来阻去好一会儿。当我最终妥协并表示我会把这些礼物捐献给慈善机构时,陈富婆就会因达到了目的而看似非常满意。

我们是在她的公馆二楼的会议室见面的,很可能就是陈向高志晟律师示好的同一间房间。房间门外的过道边悬挂着陈与当时的政治局九大常委握手的照片,以及陈和过去的党和国家领导人还有国外名流的合影,其中包括美国前国务卿科林.鲍威尔。就我亲眼所见,比起在电视上的形象,陈可以说是走下神坛,更加贴近生活。陈是一位高大的女人,散发出一种母亲般的光彩。她明显对于访客的到来非常高兴,但同时,由于有限的学历和低微的出身,她又表现出了一些不安全感。她经常试图使用成语连成紧凑句子,来表达她的想法,显示她的学识,但问题是,她的成语用的完全不是地方,也使得的她的话支离破碎。她用了大段的时间谈论紫檀——紫檀的美丽,紫檀的历史,紫檀的稀少——有一次,她甚至要我捏捏她的胳膊,来显示紫檀的健康功效。“我已经六十多岁了,你看得出来吗?”她问道。我礼貌性地回答看不出来。“我患糖尿病已经十七年了,你看得出来吗?”她继续道,“看不出来吧。所以说,紫檀对于治疗我的糖尿病作用极大。”

陈非常高兴地重复了她在文革期间抢救古董衣柜的故事,随后,她热切地谈论了在缅甸的丛山峻岭间她与一群杀人峰的遭遇。但是,当我询问她是如何致富的,陈总是顾左右而言它,或者老生常谈。“都是辛勤劳动的结果。”她告诉我,“一些记者问我钱从哪里来。他们都想问这个问题,今天你也问了。我会给出同样的答案。我钱挣得合理,花得也适当。换句话说,我的劳动所得,我想怎么花都行。我对在中国投资非常有信心,也证明我的钱也都是合法所得。有些事情是很私人的,我不想谈太多。”我试图理解陈的逻辑,但我的汉语水平却使我无法理解陈的回答。然而,陪同我采访的一位中国同事事后证实,陈是在胡言乱语。

后来,我采取了更加直接的一种方式。我问陈是否拥有某种特殊的门路,可以购买北京南边家具工厂仓库里的古董家具,而这些家具都是文革时期红卫兵掠夺来的。陈大笑着说,她只从仓库里购买了少量不值钱的家具。然后,她补充道,她从未卖过任何一件自己收集或者修复的古董家具。这是非常令人费解的陈述,因为陈已经告诉我,在投身房地产业以前,她是做古董家具生意的。如果她什么家具都不卖,那她靠什么谋生呢?“我有储蓄,我也有我的商业机密,”她回答道,“我不想再谈这个了。”

陈承认在中国做生意,关系网至关重要,但是,她否认与政府领导们有任何特殊的联系。“关系确实非常重要,但与你想象的不同,”她说,“不像人们通常说得那样,关系可以盖过法律,可以胜过一切。就我的经历来说,并不是那样。”相反,陈说,她与政府官员的关系是光明正大的,是建立在诚实和信任的基础上的。“你需要良好的信誉才能建立关系网,”她说,“你按照规定和政策办事。他们怎么说,你就怎么做,然后,他们才会信任你。”一旦他们信任你,陈继续说道,很重要的一点就是不要滥用这种信任。“一些关系培养了数十年的朋友,我可能从没有让他们帮过忙,”陈说,“领导人是属于国家和人民的。你可以尊敬他们,但你不能向他们提要求。如果你向他们讨好处,完全依靠他们,好像靠在靠背椅上,这就会产生问题……领导们就会与你保持距离。”

当我问陈,如果没有与政府官员的特殊关系,创业者是否也能成功时,陈坚持说这是可能的。她说,你所需要做的,就是“遵循法律和改革开放的政策,去政府各职能部门。去土地局,规划局,还有当地政府……去喝杯茶,尽力了解情况。”就这么简单,陈坚持说,并且补充道,没有必要请政府官员吃大餐或送上重礼。她说,她自己只送给官员们一些艺术品,比如她的工匠们制作的一些檀木器具。(在这次采访之后,陈送我一千元港币。她的秘书说这是给我的午饭钱。)

陈为北京老城区的大规模驱逐和拆迁进行了辩护,称自己是有远见的开发商,为老百姓的利益着想,而老百姓并不理解她。“一些群众不想搬家,这是可以理解的。故土难离嘛。尽管他的房子小,但他长在这儿,习惯了。”陈说,“如果你让他搬,他可能开始并不理解。但是,当他离开后搬入公寓楼,改变了生活方式、习惯和品位,他自然会觉得开心。”陈说,当一些居民抵制拆迁的时候,“我们尽力与他们协商。”她声称,在没有达成协议之前,她从没有驱逐任何人或拆掉任何一栋房子。陈开始和我谈起金宝街项目,吹嘘没有一位被拆迁者提出异议,但是,她一定是感觉到了我的怀疑,因为她提起了华新民,虽然华的名字她老说不对。在那时,陈的公司已经推倒了华家的房子,开始在上面修建一家私人俱乐部。

“我与政府签订了合同。我并没有和华建民签任何合同,但华建民老是给我找麻烦,”陈说,“她指控我侵占了她家房子的地。她是法国人,她以法国人的口气对我一个中国女商人说话……我不管你是法国人还是其它什么国家的。我将使用本土的合理合法的手段搬迁你的家。政府给了我这样的权力……她不应该来烦我,她应该去找政府。”

一次又一次,陈强调她所做的一切都是有法律依据的。她并没有抢夺私有财产;她依据法律,从政府手中购买了土地使用权。她并没有依靠在长安俱乐部建立的与政府官员的关系来谋取特权;她去政府相关机构咨询并研究法律法规。她并没有依靠关系移民香港;她是在“探访亲友”之后合法移民香港的。她并没有恐吓记者;她只是在记者发表充满谎言的文章时,维护自己的合法权益。对于每一个问题,她都有回答或者借口,只有一次,她看起来有些不安,那是我提起高志晟的时候,此时高已经被逮捕。当我说出高的名字,陈看起来非常痛苦,她的脸刷地变白。她说她从没有听过高的名字。

当我问起像她这样的创业者怎么看待专制的政治制度时,陈也显得有些慌乱。她含糊地说了一些在中国的外资的事情,直到我明确表示,希望她谈谈更喜欢一党制还是多党制。“我想,对于中国来说,一党制更好。因为多少代以来都是这样,”她说,“我并不知道以后会发生什么事,但我希望仍然是我们现在的一党制。一党制有很多好处,它意味着有人会治理这个国家,指明方向……”我提醒她,在毛泽东的一党统治下,发生过一些灾难和破坏,包括陈自己在文革中也吃过苦头。“那都是改革开放之前的事。改革开放以来,一切都非常好。”陈回答道。她停顿了一下,满面笑容地说:“我是一个简单的人。”