560 文革受难者:关于迫害、监禁与杀戮的寻访实录|王友琴

野兽按:第一次读到王友琴的文章是1998年在香港中文大学主办的《二十一世纪》双月刊,这篇发表于1995年8月号,文章名为《1966:学生打老师的革命》,之后就一直有搜寻她的相关文章来系统阅读。

她在网络也建立了一个网上文革受难者纪念网站,王友琴在前言里提到:文革是有其“理想”的。简单地概括,就是要建立一种“一元化”的没有权力平衡和制约的高度集中的权力结构,建立一种没有市场没有商品生产甚至没有货币的经济,建立只有一种意见和用一种方式表达同样意见的媒体,把全体人民变成象“螺丝钉”一样的连“私字一闪念”都不能有的“社会主义新人”,此外,为了革命的目的,可以殴打、关押以至杀死被革命领导人指为是“敌人”的人。

以革命的名义,用国家的权力,通过“群众专政”的方式,文革迫害死了大量的人。文革中对人的最大的迫害高潮有两次。一次发生在1966年,伴随着“红卫兵”组织的兴起,在所谓的“破四旧运动”中;另一次发生在1968年到1969年,在新的权力机构“革命委员会”的建立和巩固过程中,当时称为“清理阶级队伍运动”。

大量的人在文革中受迫害而死。他们有的在公众场合被活活打死,有的在囚禁中被折磨死,有的在被殴打和侮辱后自杀,有的在饥饿疾病与精神虐待中死去。他们曾经是教师、父母、同学、朋友、亲戚、同事、邻居,人群中的一员。他们的死,给我们留下了什么样的记忆?我们对他们的死,有过什么样的反应?为他们的死,我们作了什么?

抗议?同情?援助?沉默?扭头而去?幸灾乐祸?落井下石?作帮凶?作旁观者?遗忘?粉饰?致力于寻求事实及公道?……在文革时,虽然压迫深重,在种种不同的方式之间,依然有着或多或少的空间,由人选择。在文革后,关于记忆与记载事实,虽然受到很多阻碍,但是个人的选择空间毕竟比文革时代增大了许多,从而也更需要人给自己定位。

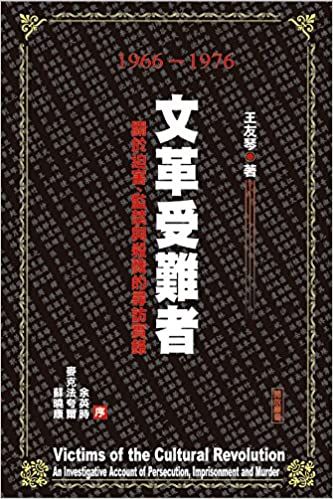

2004年香港开放出版社发行了王友琴的《文革受难者》一书,之后赵鼎新发表于《二十一世纪》2004年9月号的《评介王友琴的“文革受难者”研究》一文推介之。

2014年王友琴因宋彬彬道歉事件接受《开放》杂志主编金钟访问时,提到了这些年发生一些故事。

金鐘:宋彬彬的道歉,說「沒有保護好校長老師」的安全。並申明「我在文革初期沒有組織、參與過任何暴力活動」。究竟她們對卞校長「遇難」,負有怎樣的責任?

王友琴:在《文革受難者》書裡,有六百五十九名受難者,他們中有教師,校長,也有校工和因為住在自己的房子裡而被打死的人。感謝您出版了這本書並且設計了書的封面。書出版十年來,互聯網的普及,人們的信息比以前靈通,也能直接給我寫信。十年來,有新的材料表明,宋彬彬對卞仲耘之死的責任比我在《文革受難者》書裡寫的要大。

首先,八月五日「鬥爭」五名學校領導人,是該校革委會預先組織的,而非自發的。而革委會沒有主任,由副主任宋彬彬和劉進負責執掌學校,「鬥爭會」由她們決定並通知五名鬥爭對象。這一點很重要,沒有這個鬥爭會,也就不會有紅衛兵集體施暴,卞仲耘被打死的事件。我寫書時不知道。還以為「鬥爭會」是有些人自發搞起來的。後來還知道了誰該進勞改隊,也是由革委會決定的。那麼,宋彬彬在女附中的所有暴力中的責任,就很明顯了。

前年,我還看到了八一八在天安門廣場大會上戴過的紅衛兵袖章,上面蓋有師大女附中紅衛兵的圓形公章。可見,那時,該校紅衛兵的權力建制已經相當完備。

此外,十年來還瞭解到更多的受難者死亡時間,也更清楚地表明宋彬彬在天安門上向毛獻紅衛兵袖章在暴力全面升級中的作用。

金鐘:您在調查文革罪行過程中,有一些什麼遭遇?對您的書和文章有些什麼反應?

王友琴:我做的文革受難者紀念網頁在二○○一年上網,第二年就被封鎖,直至今天。二○○四年《文革受難者》出版後,有多名讀者告訴我,他們在香港買了這本書,可是在回大陸時,被海關沒收了。我也聽說在內地出現了「盜版本」,有不同樣式的版本。一位讀者來信說,他買到《文革受難者》十五元,《墓碑》上下兩冊二十元。有一名北京師大女附中的前紅衛兵特地送來一本盜版《文革受難者》給我。《文革受難者》寫到兩名受難者,北京外語學院附中的張輔仁老師和北師大第二附中的靳正宇老師,他們的大學同班同學看到了書,請我吃飯,還告訴我這個師範大學三十來人的班裡還有一名受難者廉秀文,北京地安門中學的老師。這三名受難者的同學陳老師,是習近平小學六年級的語文老師。一九六六年,習近平正上六年級。陳老師告訴我,因為習近平的父親的事,習近平在學校裡被「鬥爭」,還被打過。

2006年王友琴