“让妈妈安心搞好生产”:社会主义实践中的托儿所与妇女解放

【编按】为解决“生育意愿低迷”的问题,全国政协在今年9月组织了“完善生育支持政策的配套措施”的专题调研。调研组在全国不同地区展开调查,希望保障“生得出、生得起、生得好、养得好”。

以托幼服务为代表的“生育支持政策”在我国并非新鲜事物,上世纪五六十年代,我国就曾试图建立全面的公共托幼服务。只是当时的政策愿景并非刺激生育,缓冲人口老龄化,获得所谓“二次人口红利”,而是支持女性参与社会生产,推动女性解放事业。

社会主义建设初期的这场“妇女大跃进”运动也饱受批评。批评者认为,其一方面忽视了实际存在的性别差异,对女性的身体造成伤害;另一方面,它也并没有彻底挑战传统的社会性别分工,使得女性不得不承担家庭和社会劳动的双重负担。然而,在市场化和新自由主义盛行的当下、在女性的“生育意愿”不断被讨论、被“刺激”的背景下,我们认为仍有必要重提这段家务劳动公共化的实践,这不仅有助于我们厘清生产、生育与女性解放之间的关系,更能让我们看清市场在这些关系当中所扮演的角色。

文/南城墙

家务,社会主义与女性解放

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中对工业社会下妇女与家务的关系做出了这样的判断:“如果她们仍然履行自己对家庭中的私人的服务的义务,那么她们就仍然被排除于公共的生产之外,而不能有什么收入了;如果她们愿意参加公共的事业而有独立的收入,那么就不能履行家庭中的义务。”由此,恩格斯又做出了如下判断“在家庭中,丈夫是资产者,妻子则相当于无产阶级。”致力于无产阶级阶级解放的恩格斯为家庭中的无产阶级——妇女提出解决方案:“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性重新回到公共的事业中去……私人的家务变为社会的事业。孩子的抚养和教育成为公共的事情。”

家务劳动本身并不是没有价值的,保姆是有劳动报酬的,厨师是有劳动报酬的,裁缝是有劳动报酬的……很明显,市场为家务劳动,育婴、烹饪、裁缝这些照顾工作,都贴上了价格标签。然而这些工作进入家庭之后,魔法发生了:主妇完成了所有这些工作,却没有获得半点酬劳。但是,在一个资本主义社会,没有酬劳,就意味着没有价值。在“温暖的家庭里”,“冰冷市场”的价格标签被撕去。于是,主妇的工作一方面不被看见,不被承认,另一方面又时刻被评判、被贬低。

对于社会主义女权主义者而言,如果无法将女性从无偿的家务劳动中解放出来,让女性得以进入百行百业,那么女性的解放也无从谈起。妻子有自己的劳动所得,丈夫们不能再以养活妻子作为托词,实行压迫妇女的家务奴隶制度。毛泽东同志在著名的《湖南农民运动考察报告》就敏锐地观察到“夫权这种东西,自来在贫农中就比较地弱一点。因为经济上贫农妇女不能不较富有阶级的女子多参加劳动,所以她们取得对于家事的发言权以至决定权的是比较多些。”在马克思主义者的眼中,妇女同志可以通过劳动最终从父权当中解放出来。

建国后,我国的社会主义实践也将妇女参与社会生产视为解放妇女的重要方式。《新中国妇女》是建国后第一本全国性女性主义刊物,毛泽东为其题词,“团结起来,参加生产和政治运动,改善妇女的经济地位和政治地位。”1950年,上海市副市长潘汉年在第一次妇女代表大会上也提到,“组织妇女面向生产是妇女工作的基本任务”。1958年,时任劳动部长马文瑞在《进一步解放妇女劳动力》一文中提到:“妇女参加社会劳动,是实现妇女的彻底解放、实现男女真正平等的必由之路;把妇女从繁重的家务劳动中解放出来,是实现共产主义必不可少的步骤”。马文瑞进一步要求当时的企事业单位“充分认识解放妇女劳动力的政治意义和经济意义,能够看得远,懂得算大账而不是只算小账”,将促进和保障妇女就业视为社会主义建设的应有之义。

早期,要组织动员妇女参与劳动并不容易,不仅需要意识形态的宣传和动员,更要依靠细致的落地组织工作。高小贤对50年代陕西关中地区“银花赛”的研究就细致地描绘了当时国家如何通过培养积极分子、表彰妇女劳动模范,并由妇女劳动模范组织带头,团结、吸引妇女参加棉田劳动。在广泛的动员和各界的努力下,1949年至1957年,我国女职工的人数从60万增加到了328.6万,到1960年,女职工人数更是猛增至1008.7万人,女职工占职工总数的比例从1949年的7.5%上升到了1960年的20%。随着女职工人数的不断增加,妇女进入到不同的劳动领域,中国有了女拖拉机手、女火车司机、女旋盘手、女飞行员……劳动的性别壁垒在“时代不同了,男女都一样”的口号和实践中不断被打破。

“看好孩子使母亲们安心生产”:集体化家务劳动

解放妇女,除了推动妇女参与社会劳动,同时要求以集体化的方式处理曾经在家庭私领域开展的家务劳动。列宁说“只有把琐碎家务普遍改造为社会主义大经济的地方,才有真正的妇女解放,才会有真正的共产主义。公共食堂、托儿所和幼儿园……这些东西实际能解放妇女。”家务劳动集体化的意义不仅在于解放妇女双手,使妇女有时间、有精力参与集体劳动和公共事务,同时,“社会再生产职能社会化之后,子女的入学、就业、婚配、住房等等,都不在‘一家之主’的权力范围之内,个体家庭中的父权日益萎缩”。

解放前,党和苏维埃政府就十分重视支持广大妇女支援革命战争和参加生产建设。早在根据地成立前夕的1927年9月,就明确提出“建立一般未达入学年龄的机关(如儿童养育院、幼稚园等)以利增进社会教育和为解放妇女的目的”。1934年2月21日,苏区中央内务人民委员部颁布了《托儿所组织条例》,对组织托儿所的目的、儿童入托的条件、托儿所的管理、托儿所的作息时间和保教人员的职责等都做了详细的规定。根据条例,托儿所的目的是改善家庭的生活,代替妇女负担婴儿的一部分教养责任,使劳动妇女能够参加生产及苏区各方面的工作,托儿所的服务对象则是“凡有选举权的广大工农大众的子女,年龄在1月至5岁,无传染病的孩子”。1934年4月,仅瑞金、兴国两个县就开办了249个托儿所。

解放后,我国于1952年编写了《幼儿园暂行规程(草案)》,强调幼儿园的任务是“教育幼儿,使他们的身心在如小学前获得健全的发育;同时减轻母亲对幼儿的负担,以便母亲有时间参加政治生活、生产劳动、文化教育活动等。”可见,在我国的社会主义实践中,托儿所和幼儿园除了出于养育社会的新生儿外,同时承担着解放妇女的责任。截至1954年,全国厂矿企业、医院、学校等系统就建起托儿所4003个,哺乳室2670个。在农村,当时也推广“农忙托儿互助组”等形式,以减轻家庭的儿童照顾负担。据统计,1952年,全国农忙托儿互助组和农忙托儿所就有14.8万余所,收托儿童85余名,到1956年,农忙托儿所的收托儿童已经达到600多万名。

贺萧对陕西渭南农村妇女集体化经验的研究细致描绘了当时人民公社的“五化”实践:食堂化、缝纫化、产院化、托儿化、磨面加工化,一系列的集体化实践,将原本囿于家庭的照顾工作集体化成为社会劳动。“五化”虽然面临物资匮乏、管理经验不足、专业人员缺乏的问题,但其背后所蕴含的意识形态变化是革命性的:社会主义制度之下,养儿育女也不再是为了私有制家庭的传承,妇女、儿童都不再属于家庭,妇女是社会主义的建设者,儿童是共产主义事业的接班人。

结语

早期家务劳动社会化的实践也有其问题。一方面,家务劳动社会化和集体化紧密挂钩,也就是与人民公社,国企事业单位单位紧密相关。如此,在托儿所的选择上就有了壁垒。婴幼儿在不同地点,不同单位,不同时间段的数量都有着不均衡的现象,导致会同时出现照顾者多、孩子少的托儿所和照顾者少、孩子多的托儿所。另一方面,获取这些集体化的家务服务并不是无条件的,将孩子交给托儿所照看需要相应扣减父母劳动赚取的工分,对于孩子多的家庭而言, 甚至会出现母亲劳动赚取的工分低于孩子托养所要扣减的工分的情况。另外,农村地区封建残留多且顽固,女性受到的压迫更大,但无论是托儿所、幼儿园还是公共食堂,受到城乡二元化的影响,都在城市更为普遍,服务也更好一些,这些社会服务不能很好地解放农村妇女。

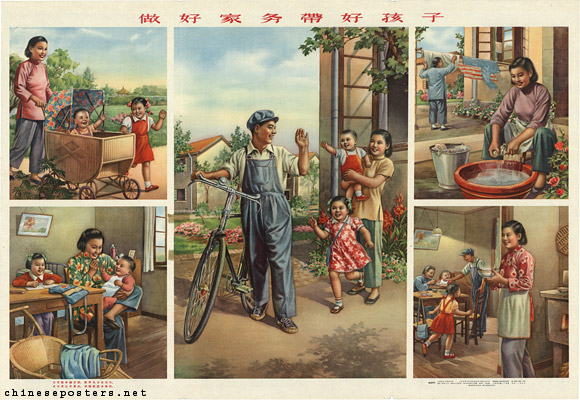

对一些学者而言,这段时期的实践亦没有真正实现性别平等、妇女解放,在很大程度上,传统的性别劳动分工被保留了下来,家庭制度也没有受到挑战。从宣传画中我们也可以看到,虽然妇女开始以拖拉机手、降落伞兵等形象出现,但宣传画里的照顾者角色仍然几乎全部由女性担当,宣传画中关于幸福生活的想象也是一夫一妻、老人和若干孩子的家庭组成。

我们应当正视这些历史实践当中存在的问题,然而重提这段历史更重要的意义在于对当下早期儿童照顾和妇女就业政策的反思。近年来,有学者忧虑我国生育率不断走低,社会不可避免地走向老龄化,因而提出放开计划生育政策、奖励生育,亦有人大提案提出要延长产假,引起广泛争论。在这些讨论的方向里,女性的声音是不被听到的,放开和鼓励生育是为了解决人口老龄化的问题,女性的身体被视为生育的资源,而“妇女解放”、“性别平等”等等早期社会主义实践里的核心价值却不再被提及。同样的,在不挑战市场逻辑的情况下,引入所谓多元托幼服务,并不能够减轻普通家庭照顾工作的作用:以广州市公共托幼试点为例,以市场价7.5折收取学费的托儿所,一个月费用要达到3178元,几乎是一个普通工厂工人一个月的工资。这样的所谓“公共托幼”系统,到最后不过是降低中产阶级和精英阶层的儿童养育成本,而最需要公共支援的群体则被排斥在外。

参考阅读

澎湃新闻 我们的儿童观:从公共托幼政策变迁看当代育儿焦虑。