588 中国大陆自由主义者为何不支持女权主义?|李思磐

野兽按:今天本来想在自己的个人微信公号上推送李思磐的这篇文章,因应一下昨天推送的覃里雯的评论文章。结果没能推送成功。12月6日和黄秀丽做了一期野兽电台节目,和秀丽聊到了李思磐,她说李思磐是她的好友,当年秀丽还在《南方周末》做法治报道时,李思磐还曾经组织了一次性别教育学习班给南方周末的记者们。她觉得无论男女都受益甚多。

中国大陆自由主义者为何不支持女权主义?|李思磐

*本文原载于《思想》杂志第23期《女性主义与自由主义》

2012年11月,针对欧盟司法专员维维安·雷丁(Viviane Reding)提案欧洲上市公司保证非执行董事职位的女性比例,上海的一位媒体评论员在《南方都市报》发表了一篇评论[1]。这篇评论四分之三是叙述立法分歧、双方的观点与政策的脉络,而在文章末尾,作者才亮出了他的观点:“就我个人而言,似乎更倾向于消极的法律观,在我看来,个人自由是一切权利中最重要的权利。新道德和新价值只有在一个社会中被选择,才是值得追求的,也才是真正有效的。”虽然提案和投票本身就是社会作选择的过程,但在这里,作者似乎暗示,性别平权不可能是社会自发选择的结果。

这篇评论在网络转载的标题为《对不起!我们不需要政府指派的女董事》(立法规定被置换成了“政府指派”);文章甚至提到,“事实上,……针对这个问题(促进性别平等)的立法可以无穷尽地细分下去,直到它剥夺人们绝大部分自由。”

引述这个例子来说明中国自由主义与女权主义的关系,是因为这个“用自由反对平等”评论框架,把平权(利)要求等同于政府的扩权(力)行为,并不是个别论者的孤例,1990年代以来,在印刷媒体和网络平台上参与公共讨论,用“自由”来反对平等和反歧视主张,并拒绝增进社会福利的自由主义知识分子屡见不鲜。

平心而论,前文的作者算是面对性别议题尚能保持君子风度的男性媒体写作者。我看到过更让人忧心的。一家非常杰出的都市报评论部在2005年开始发展以社科背景写作者主创的“时评”文体、并成为最受自由派知识分子青睐的平台时,它发表了两篇与性别相关的评论。一篇认为北大小语种专业提高女生录取分数线、降低男生录取分数线并不是性别歧视,中间许多让一个对平等价值敏感的人惊愕莫名的论断,例如“只有女人办外交是代表女儿国还是代表中国”、“女生分数高只是因为善于死记硬背”。另一篇,则几乎是用“戏说”的方式,批评中国第一次将反对性骚扰法条写进妇女权益保护法是“无厘头”[2]。在去年夏天,《南方都市报》针对“上海地铁二线事件”[3]发表了秋风的评论《礼俗优先于权利》,事实上是支持地铁公司要求女性“自重”来免于骚扰的观点;而《南方周末》网站则在评论板块推荐了这篇文章。

从媒体这种快餐文化表现入手来批评当代中国自由主义,可能对自由主义学者并不公平。不过,1990年代中国的政治自由主义思想“浮出水面”与中国新闻改革息息相关。1990年代,中国官方的新闻市场化改革给财政无法支撑的媒体“断奶”,鼓励它们从市场求生存,一些媒体不得不从“党的喉舌”转向服务于受众,自由主义知识分子既借助于新涌现的市场化媒体如“南方报业”和《财经》、“财新”等寻求“新闻专业主义”角色的媒体平台进行思想传播,又伴随这些媒体的成长,为其培养了对政治社会问题有着广阔思考的后备人才,并且成为支撑“新闻专业主义”成长的意识型态基础。保卫私权、捍卫个人自由、以法治国以及问责政府或“追问制度”,已经成为无论是新闻还是评论的主流框架。

在这个意义上,中国传媒领域新的典范,是以自由主义基本理念为意识型态的基础,已经是不争的事实。因此,由中国大陆的自由主义学者所传播和阐释的自由主义理念,其内在的偏差,也必然深刻地影响了传媒的偏向。

偏向一方面可能是传播的本质。因为大众传媒的文体特点本身无法容纳周密细致的论述,可能导致一种学术思想被简单地、甚至标签式、口号式地传播;另一方面,对名人和媒体熟脸孔的聚焦,也会导致部分知识分子的观点被放大。因此,就传媒表现来指出中国大陆自由主义偏差的任务是艰难、难免有漏洞的;大陆自由主义内部,毕竟并非如大众传播所呈现的那样铁板一块。譬如,秦晖始终希望能够提醒自由主义学者重视社会平等的取向,而张千帆等宪法学者则参与反性别歧视行动,崔卫平则更具有人文视野,她(几乎是媒体上可见的自由主义学者中唯一的)对中国本土的性别文化与等级制的纠缠有很深的洞见。

但无论如何,中国大陆自由主义确实表现出了他们的倾向性,这种倾向性在大众传播中更加明确、影响更加深远。我常常疑惑:为什么中国大陆的自由主义者,会认为人权概念应该优先于女权,甚至消解女权的必要性?为什么他们都相对鄙薄(经济与社会层面的)平等的价值、认为自由和平等相冲突而不能兼顾(惯常说法是平等伤害自由,“走向奴役之路”)?为什么中国大陆的自由主义者无法理解性别人权议题,并且时时站在性别平权的反面?

我试图从以下几个方面来解答这些问题:西方自由主义理论与女权主义理论之间原本存在的紧张,在自由主义被中国知识分子“拿来”的过程中被照单全收;在中国后社会主义阶段的剧烈历史变迁中,中国男性知识精英成为受益者,却缺乏对自身社会位置的敏感和性别特权的自省;与此相关地,中国大陆自由主义者在特殊的政治经济环境下,固执于特定的阶级认同和精英思维,对于社会经济平等议题有意回避,甚至将其视为不成功的社会主义实验的一部分或与之对立的左派阵营的主张,因此平等议题,尤其是阶级与性别议题,受到了自由主义的排斥。但与此同时,中国女权主义发展也存在自身的问题——例如与国家之间的合作大于问责,女权议题和其他社会运动普遍表现出的非政治化倾向,以及缺乏与其他社会思潮的理论对话与批判,在在都造成了自由主义与女权主义的疏离。

“人权”与“女权”

我本人与从事性别研究或是女权运动的朋友们有着高度雷同的经验,就是不止一次面对自由派友人——多是学者和媒体人的质问:“人权就够了,为什么还要主张女权?”“没有人权,怎么会有女权?要争取女权必须在有了人权以后。”“中国的女权已经走过头了。”

这些质问隐含了两个问题。一,中国的自由主义者,对于人权的理解有偏,仅仅将人权视为一种抽象的、原则性的,通常是指民主政治前提下的“均质的”政治权利;他们并没有把人权视为针对个人克服各种社会压迫与歧视而进行生活各种运作(functionings)的能力(capabilities)[4]所提供的保障,而由于每个人身处的先天条件和社会结构并不一样,所以人权所提供的保障必须因人、因处境及需要不同而呈现多样的内容。二,更糟糕的可能是,在很多人的心目中,“人”的想象仍然停留于古典自由主义的有产阶级男性假设,女权被视为不属于公共领域的私人和“特殊”的议题(正如麦金侬喜欢说的:“女人” 尚无法用来称呼一种作为人的方式[5]),在现阶段缺乏重要性,或至少是在实现了政治民主化之后的“第二阶段”的议题。至于女权过头论,我会在后面详谈。

女权主义与自由主义之间的紧张,并不是中国的独特现象。为什么自由主义的理论概念一方面可以用来为性别平等辩护,一方面又往往用来反对女权,女性主义政治哲学家从基本理论概念到方法论,已经提出了很多批判。

尽管内部有着复杂的辩论,自由主义的基本原则大致是:理性和自利的个人;自治的个体和个人主义;个人自由和私权的保障;平等与社会正义。女权主义的很多要求,都和自由主义的两项基本价值——个人自主与平等——分不开。而自由主义的基本制度设计,在历史上,也是大大提升了两性平等(如基本权利、政治参与权、工作机会平等)的。在这个意义上,自由主义和女权主义并不是对立的;相反,不少女权主义学者都认为自由主义的基本价值对于女权主义非常重要,或者说自由主义与女权主义共享某些基本的原则,尤其是个人作为平等与自由的存在,必须从生而由之的等级束缚中解脱的愿景[6]。

不过,女权主义者不约而同地指出自由主义理论尚存的诸多不足之处,并在与自由主义思想家的辩论中,帮助其完善和深化了自由主义的思想体系。

首先是,自由主义将社会生活截然二分为公、私领域,前者包括政治生活与市场,后者包括私人关系与家庭;前者是男性主导的领域,而后者是个人社会化同时也是性别化的学校、妇女受到父权压迫的场所,并且家庭领域的性别分工直接影响到妇女投入社会工作的“能力”。这时候,自由主义无意挑战私领域中的不平等,实际上是它与性别等级制度言和的一种方式;从而妇女所面临的压迫和屈从地位,被排除在政治领域的考虑之外[7] 。这种二元对立导致了的对妇女权利和家庭领域正义的排除,正是女权运动要反对的目标。女权运动第二波“个人的就是政治的”、“性政治”呼求出现,是女权主义对自由主义公╱私二分逻辑的集中反思。

再如对古典自由主义理论的理性、自利的人的假设,其实架空了人们的行为难以脱离的社会结构。如施瓦兹曼认为,自由主义理论的抽象化,遮蔽了特殊的社会结构所造成的权力、财富的不平等;自由主义的个人主义,更倾向于将个人视为独立的、自主的选择者,而不是存在着压迫与被压迫关系的群体成员[8]。奥金表示,这个抽象的假设对于性别隔离的现实中人们的真实情况没有说明力;男尊女卑的性别制度的社会化过程和角色期待,通常让妇女更倾向于不主张自己的公平的份额,更倾向于将其家庭成员的需要列为考虑的优先选项;甚至为了家庭承诺而改变自己的整个生命过程[9]。

此外,麦金侬指出,相对于为被压迫的弱势群体赢得平等,权利的效应更多是维护现存的权力结构。“那些对他人拥有权力的人常把他们的权力叫‘权利’。”[10]社会变化、政策调整会侵蚀重要的“权利”,往往是既得利益者的典型说辞。

以上尽管是国外学者的讨论,但基本上也说明了在中国自由主义与女权主义之间的疏离。公私领域二元论,很好地解释了为什么很多妇女权利相关的议题如家暴与婚内强奸,很少受到自由主义知识分子的关注(最近性别学者方刚召唤微博的男性名人参与推动反家暴立法,却无一人参与,即是一个例证);与此相关的,性别不平等被当成一种合理的差异,借口 “差异”与“多元”,为机会的不平等进行辩护。此外,在网络空间主要由男性学者发起反对计划生育政策的议题,只强调在捍卫家庭的私权的前提下,反对国家暴力,要求将生育权还给家庭(而非妇女),却不讨论妇女在父权家庭压力下被迫多次生产以求男胎的现象,并且还直接从美国引进了反堕胎议题,企图以胎儿人权的名义,干涉妇女的自由选择权。自由主义论述对于仅在政治权利上平等的“自由人”之间仍然存在的权力关系习焉不察,于是,职场性骚扰和性侵害议题并没有被当作一个权利议题来讨论,因为以自由主义的眼光来看,在没有暴力胁迫的前提下,人们是有自由意志的,那些受害的女性是因为“自身的原因”而招致恶果。

男性知识分子:缺乏自省的性别红利受益者

正义在家庭、工作场所这些不透明的场所止步,以“私领域”和“企业自主管理”为口实压制妇女人权,也许如纳斯鲍姆所言,并非自由主义本身的问题,而是某些自由主义思想家没有将自由主义理论思考贯彻到底的结果——他们在这些领域事实上不够“个人主义”,而是将一些集体或者机构的整合与和谐视为高于某些个体的权利,没有追问其中每一个个体的权利实现状况如何。譬如,关于家庭,自由主义思想家没能如此追问,纳斯鲍姆的推论是,也许他们关注的是男性的自治与自由,希望在这些领域给男性留出足够的余地[11]。

因此,除了学理层面原因,男性知识分子整体缺乏对男性精英性别特权的自我反省,可能是自由主义对女权议题表现疏离和反动的主要原因。不过,必须强调,在中国大陆,对女权不友善,对中国妇女解放的历史真相不了解也没兴趣了解,是中国当下新左、自由主义和文化保守主义几种思潮共同的特色。

中国的市场化改革,尤其是1990年代以后,如果从所带来的社会性别影响评估,是一种资本主义父权统治形式的复兴。在市场经济的发展过程中,国家以避免“单位办社会”的效率理由,大举撤出社会福利领域(如单位食堂、托儿所、幼儿园纷纷停办,但主要集中于企业,政府机构仍然保持这些福利),对妇女的影响极为不利。一方面是国企改制带来女工为主体的失业问题,另一方面是缺乏权益保障的年轻未婚女工占据沿海工业区流水线七成比例。在这个过程中,劳动重新被性别化(已婚留守妇女支撑的农业和农村小区;流水线生产和商业、服务业使大量性别岗位出现);另一方面,则是市场所需要的消费主义话语兴起,成为对女性传统家庭角色扮演、身体形象追求上的“女人味儿”性别话语的强大载体,形成强大的规训力量[12]。

市场确实也使个人权利和私人生活领域重新有了正当性,但另一方面,在国家女权主义框架下妇女问题是有公共性的(虽然被当成阶级解放的一部分),在改革之后则被重新打回私领域。城市女工下岗,农村妇女失地,妇女政治参与不足,职场歧视、劳动权受损和性骚扰越演越烈,熟人性侵害和家暴惩治不力,对于妇女而言,这些问题既是个人困境,也是需要政治解决的结构性问题。

可是,这些政治问题在大多数关心公共议题的男性知识分子那里是看不见的;他们更倾向于认为中国女权“过头”——超前,或者凌驾于男性。中国的知识分子阶层,尽管一部分在政治上受到打压,但进入1990年代,随着国家进一步将教育、医疗等公共福利体系市场化,1980年代曾经出现的“脑体倒挂”迅速变成了“知识改变命运”的中国梦。比起工农阶级,知识分子在经济改革中受益更多。在一个性别歧视仍然严重的社会,当女性相对被剥夺,男性知识分子就成为重新性别化的劳动和私人领域的受益者。

当然,劳动和私人领域的重新性别化过程不是自然而然产生的。在对国家旧有体制提出批判的同时,男性知识分子唯一不曾批判的,是自己在其中分享红利的性别制度;事实上,他们认为性别红利还太少,并归因于社会主义阶段的妇女解放,认为那应该作为失败的社会主义实验的一部分,予以彻底抛弃。1994年,中国社会学界最重要的学术刊物《社会学研究》刊出社会学家郑也夫的文章《男女平等的社会学反思》,认为中国的妇女解放,是国家以“一种强大的行政力量,通过扶助弱者压制强者,干扰破坏着家庭中强者和弱者的正常分工。甚至使得弱者误以为自己不弱,强者丧失了应有的自信心” 。他认为,男女平等是一种牺牲效率来照顾公平的做法,男女同工同酬“是荒诞的平均主义原则”;“政治推动的中国妇女解放”,“ 使中国‘失去了’男子汉”,“也使中国失去了自己的女性”,并导致中国“混乱无序”[13]。

值得注意的是,彼时郑也夫提出“平等是权利,而不是结果”,社会在女子的态度应该是“上不封顶,下不保底”,也就是对其成就“不施以人为的压制”,“也不施以人为的扶持”;这不啻是说,不可以通过制度保障实质平等。这其实是中国式自由主义思想的共识——如刘军宁就说:“自由主义对平等的理想既十分同情,又十分警惕。它信奉的是权利的平等,不是结果的平等。”[14]而在郑文引起的社会学界大讨论中,另一位社会学家孙立平则主张,解决中国当时就业问题代价最小的手段,是让占据工作岗位的妇女回家。当时,“效率与公平”是讨论经济改革的热门词汇。牺牲对女性的公平,来成全市场化改革条件下的“社会的效率”,在男性知识分子中很有代表性。

这样的“自由”论述,是对公有制时期缩小阶级和性别等级实践的反弹和颠覆。原有的制度固然缺乏资本的效率,但是为了恢复 “效率”,却完全不惜牺牲作为“她者”的女性已经取得的职业空间和社会地位(这对于女性来说,既是平等,也是自由)——在这儿,自由主义成为一部分人“增加自己红利”的舆论武器 ,被用来扩大市场经济时期的性别等级。

没有迹象表明关注制度问题的男性知识分子,在性别等级扩大问题上比1994年有多少进步。如果仔细梳理主要自由主义知识分子的文章,关于女性权益、性别公正的文章几乎没有,而对妇女解放、性别人权却误解甚多。从一些只言词组,大致可以了解男性知识分子对性别议题的态度。如,甘阳曾提到性别、种族、同性恋和酷儿理论,都是“鸡毛蒜皮”;秋风也曾提到过跨性别议题是西方人设定的议题(尽管中国跨性别群体真实存在,并且相关的民间行动已经成规模) [15]。自由派专栏作家许知远曾在一篇随笔里如此提到中国妇女解放:“在上个世纪的后半叶……生硬的女权主义者拚命挤压着女人身上的芬芳的汁液,把她们变得勇敢却干燥起来,她们错误地把男性化的行为与倾向理解成坚强。”他也在一个青年研习营任导师时,明确表示不喜欢女权主义对男权文化的批判,原因是不欣赏所谓“受害者心态”。这显然是源自于对中国妇运历史的反感。这段历史导致了大批妇女获得平等就学就业机会,在众多领域成为挑战男性精英垄断权的社会力量[16],因此成为当代男性精英焦虑的源头之一。

如果说专门著文谈性别,我所看到的只有两位自由主义男性知识分子。一位是最近转型为国家—民族主义者的摩罗,2007年曾经在《南方周末》文化版发表长文,批评中国的妇女解放伤害了妇女的“母性”;同样地,他对妇女运动字里行间充满怨气,认为“也许近代以来的妇女解放运动是导致这种(母性)倒退的重要原因”。无独有偶,秋风也在报纸撰文,建言育婴假,不过他强调:“做到这一点的关键是打破现代迷信,女性的第一角色不是劳动力,而是女性、母亲。”这些男性知识分子对女性社会角色的理解是本质论的;他们除了“保护母性”之外,对中国女性面对的歧视全然无感,并且对她们应该拥有与男子平等的权利和机会全然漠视。早在一百多年前,小弥尔就曾经断言,将一切奴役、统治的关系,包括性别不平等,归咎于“自然”与“人性”,是既得利益者捍卫其利益的通用借口[17]。但遗憾的是,古典理论家对性别平等的关切并未被中国的自由主义者重视。希望将妇女群体固定到本质化的家庭角色上的秋风和摩罗,事实上都告别了自由主义,而更多的大陆自由主义学者,对性别议题不置一词,或者如小弥尔批判的那样,将性别差异造成的权利不平等自然化。这似乎确实印证了女权主义圈子的朋友们的老生常谈:“对性别议题的态度,能够检验一个人是否是真正的自由主义者。”

“中国特色的自由主义”

前述的自由主义面对差异的短板,中国自由主义照单全收。然而,如前文所述,女权主义与自由主义本身又有亲和的一面,自由主义政治实践在历史上对女性和其他弱势群体起到了扩权作用,正如奥金所说,自由主义对等级制的拒绝和强调个体自由与平等,对于女权主义是至关重要的[18]。此外奥金也强调罗尔斯的正义理论为女权主义对自由主义的批评设置了一些概念工具,如“原初状态(original position)”。总之,自由主义的新发展,有利于接纳女权主义的批判,或者嫁接女权主义的价值与方法论,进行更加多元化的修正——罗尔斯《作为公平的正义》即是这种修正的努力。

自由主义理论家中,与女权主义有着较多“重迭共识”或者至少是对话基础的,首推德沃金和罗尔斯两位。然而,这两位因为其对实质平等的强调,却基本上被排除出(大众传播的)中国自由主义主流的视野。虽然中国自由主义内部也存在多元分野,如秦晖就力图调和左右立场形成共识;但通过新兴市场化媒体和网络传播的自由主义理念,仍然较集中于自由至上主义。

我认为秋风[19]所描述的中国政治自由主义与经济自由主义互为表里,至少在1990年代是事实。政治与经济自由主义都推崇个人自由、自由市场和法治等原则,这也是政治自由主义在1990年代在一定程度上得以自由传播的原因。“有中国特色的社会主义”强调左和右的风险都在,但主要是反左。因此,当自由主义者在媒体上反思乌托邦、反思文革和法国大革命,仍然能够有一定言论空间;以反思文革、平均主义、极权主义为起点的“有中国特色的自由主义”的传播,在备用西方理论的过程中,重点不免集中在个人自由和警惕利维坦,将平等、社会福利视为不成功的共产主义实验的产物,予以回避。

譬如,任剑涛认为[20],不能因为新自由主义[21]强调社会公正,兼顾自由与平等的价值,更容易响应中国的政治现实,或者更接近知识分子的道德理想,便加以采纳。他从西方先自由、后公正的“历史—逻辑次序”,推断中国也必须在有了自由权利的基本制度保障——自由民主宪政——之后,才能继续考虑公正的价值。这也能解释,为何“有了人权才会有女权”(在这一点上,这些自由主义者同男权共产主义者如出一辙:“先有阶级的解放然后才有妇女的解放”是男权共产党人的经典论点)。而刘军宁的美国式保守主义立场更是为人熟知。他最近直言周保松推崇罗尔斯正义理论、批判市场对自由产生妨碍,不是“正宗”的自由主义者,而笔者也曾耳闻一些自由派媒体人认为罗尔斯“不是自由主义者,而是社会主义者”(在中国一些自由派那里,社会主义似乎已经成为一个污名的标签,或不假思索一定要从社会政治蓝图中排除的选项)。

1990年代末的自由主义和新“左”派[22]辩论中,自由主义被自己的敌人塑造的特点更加明显,成为相对应的“有中国特色的自由主义”。到现在为止,他们中间的一些人仍然认为平等和社会福利是“左派”禁脔[23]。他们相信存在着一个纯粹的、在资源分配上几乎无所不能的“自由市场”,对社会公正的要求充满警惕与怀疑,唯恐带来共产主义和极权政治的复辟,却不能理解,在威权国家一手缔造的既缺乏独立性又缺乏足够社会规制力量的中国式市场经济下,社会公正不仅对于每个个体是有意义的,并且是国家顺利走向民主化的根基。

此外,中国大陆自由主义的精英色彩十分浓厚,刘军宁和任剑涛在最近的讨论中都再次强调了政治、经济精英的作用。譬如,刘军宁认为,“自由主义的现实可行性,取决于知识精英和商业精英的结合,而且这种结合必须是双方内在需求的结合,形成了须臾不可分离的关系。”让刘军宁感到沮丧的是,“这样的关系在目前的中国还远远没有形成,现在企业家首先考虑的是和政府的关系,其次是财产的安全,再就是如何和政府继续度蜜月。”[24]

也许是来自1949年以后知识分子被收编和迫害历史的寒蝉效应,尽管企业家群体热衷于与权力结合让他们失望,中国的自由主义者仍然坚持阶级认同:他们假设了新兴的资产阶级必然成为社会变革的关键力量。虽然比较政治研究证实了这并非普世的历史规律,如Rueschemeyer等人在《资本主义发展与民主》一书提出的,资产阶级与地主阶级通常支持威权统治者,甚至反对民主化;而被支配阶级联盟的发展和动员促成了民主化。看起来,中国大陆的自由主义者对于政治变革的观点,似乎是要为了理论的纯粹性和逻辑的统一,必须舍弃现代自由主义对现代社会更为贴切的论述,而回到民主的老作坊里,只是为了建造一个“纯正古法工艺”的西方式民主国家。

既然将社会变革的希望寄托于精英之间的合作互动,就可以理解为什么自由主义知识分子只刻板地从政治自由角度思考当下问题,而忽略其他非男性精英群体面对的困境的多重原因——阶级、性别、种族和文化认同,也忽视解决问题所需要的综合手段和多元的社会力量。

政治经济精英主导和统治的社会改革蓝图,不考虑公正的自由民主,回避福利的有限国家,是否是资产阶级之外的中国人的愿景?这个蓝图对相对弱势的群体是有排斥性的;对于坚持女权主义立场的人,它显然不是一个理想的答案。女性在性别等级制度中的屈从地位,注定她们与同阶级的男性处于不同的竞争起点,无法从“纯粹自由市场”中得到平等机会;女性承担绝大部分劳动力和人的(免费的)再生产工作,必然使她们有更加迫切的社会福利需求。并且,女权主义认为父权压迫是通过不同的压迫力量——如政权、阶级、种族和性别压迫的交迭——而实施并且合理化,对等级制的不再追问和阶级利益上的保守,意味着这样的改革方案并非诉诸于所有人的解放,而仍为特权留出空间;无论是作为社会运动还是理论研究,女权主义都强调个体的意识觉悟,强调主体性和赋权,也就是说,强调每一个公民广义的政治参与。在这个意义上,排他的精英民主本身意味着非民主。

常见的一种说法是,现在公民维权行动领域的行动者,都在践行自由主义的理念。自由主义学者在大众传播上的努力,确实启蒙了公众;在公民行动领域的行动者,与自由主义有着重迭共识:希望有一个问责的政府,有着不受国家支配的、社会力发挥作用的公共空间,以及法治体系。然而,这些维权实践背后的理论脉络非常多元,工、农和女权主义运动涉及的马克思主义思想资源,公平贸易、小区合作经济和环保运动的反资本主义全球化倾向,都超过大陆自由主义知识分子论述的范围;并且这些运动本身的理念和形式,都强调公民参与而不是精英治理。中国当代自由主义学者也许应该针对公民行动,寻找真实存在的社会变革力量,并从她们的实践中形成本土政治理论思考。

“中国特色的女权主义”

中国民间女权主义的重新出发,跟1995年世妇会以及非政府组织论坛在北京召开有直接关系。为了应对非政府组织论坛,官方催生或容忍了一批民间妇女组织,这次会议也带来中国当代NGO的滥觞。世妇会的档次以及相关交流机会,促进了跨国女权主义理论在中国的传播。一方面,以福特基金会为主的国际基金会资助在中国的高校学科体系中设置性别学程;另一方面,无论是妇联系统,还是新生的妇女NGO,都受到国际资金和跨国女权主义理论的影响。

中国官方对于国际人权框架和NGO国际参与的态度,第四次世妇会是一个转折点。中国官方发现,非政府组织论坛最后并未导致国际社会对中国人权问题的责难,反而是反对西方霸权的一个平台。因此,女权主义和NGO的发展,是国家与国际社会基于策略的讲和[25]。从此之后,中国的NGO主要是利用国际法框架,逐渐扩展自己的活动空间。在女权行动领域,主要是利用中国在1980年签署的《消除对妇女一切歧视公约》的联合国审查机制,与官方的妇联系统合作,在不同领域增进妇女的权利。

《消歧公约》要求实质平等,并要求国家承担消除歧视的责任。无论是关于国家消歧责任,还是基于平等与人权的行动方案,大多来自国外的当代自由主义和女权主义学者的论述;也就是说,当代女权主义行动的思想资源主要来自于当代自由主义,却不被中国大陆自由主义者认可和重视,这是值得警觉的吊诡,也暗示了中国自由主义与国外自由主义思潮之间的落差。遗憾的是,即便是《零八宪章》,也并没有明列国家反歧视责任条款。

另一方面,除了自由主义的主轴,中国的女权主义的行动领域也呈现了多元态势——既有政策倡导和立法游说,也有针对基层妇女的各类经济赋权和小区参与项目,还有媒体和文化领域的创新改造,以及独立发展的跨性别运动。这种多元共存的生态,导致了女权主义理论的不同流派——社会主义女权主义、第三世界女权主义和同女女权主义[26]等在中国的共时性——也就是说,在中国大陆以外产生在不同历史阶段和地域范围的女权主义行动和理念,在中国被同时存在、但侧重点不同的女权运动仿效和在地化。对于女权主义希望争取的这种包括政治、经济和文化权利在内的“复合的人权”,大陆自由主义的论述与之鲜有交集。

中共是中国历史上第一个对妇女解放问题发表党内决议文的党派,男女平等是中共的政治正当性基础之一。加上政府对国际社会有着促进人权和消除歧视的承诺(实际效果如何是另一回事),中国女权主义行动对政府以合作为主问责为辅(或者说以合作取代问责;除了去年刚刚兴起的“青年女权主义行动者”的一系列问责与针对大众的倡导行动)。这是目前政治架构下的策略——“在朝”比“在野”的政治力量更有动力维护性别平等。一方面高层次、全国性的政策、立法倡导项目都要嵌入国家的政策和官方意识型态,并主要由妇联组织出面,在妇联系统、国家控制的学院体制外的女权主义者非常少;另一方面体制外的女权主义者在目前基层小区受控于政府的情形下,仍然要依赖妇联的组织体系,去进行各种基层妇女经济赋权、小区政治参与和法律维权等项目。

因此,中国女权运动尽量避免政治化,女权主义学者在体制内寻求最大限度的改善,在对既往体制资源进行梳理和批判的前提下,寻求与政府之间的安全的合作;体制内主要的追求妇女权利的手段,是“提高领导干部的意识”。体制内的女权学者无法提出与体制不同调的制度设想,女权运动并没有系统的理论和制度论述,因此,从政治哲学高度上与其他社会政治思潮对话的非常稀少。当然,这种与政府既有协商、又有紧张的“嵌入式行动主义”,也是当代中国社会运动的共同特点[27]。

女权主义本身及其与国家关系的复杂性,性别平等政策和立法倡导项目运作过于“国家化”,动员群众不足,是全社会包括自由主义社群对其不了解的原因。

中国女权主义目前面对的两难,一边是选择与国家合作——这意味着国际法架构的保障,但由于缺乏对政府的有效问责途径,并且不被允许动员草根力量而仅充当国家响应国际社会要求的助手,各种女权行动仅仅停留于“项目”层面,无力促成妇联和政府系统中的社会性别主流化,工作效率不彰,且缺乏机制保障;另一边是要求政治改革,依托政治自由和法治框架提供的机会,来实现女权议程。不过,这并不是目前的中国妇运的选择:政策法律倡导者希望与政府取得互信;部分持社会主义倾向的女权学者和参与第三世界国际行动者对西方霸权疑虑重重;草根NGO只希望夹缝求存,中国主流的自由主义话语,对处于阶级、性别和民族交叉不利地位的她们遗忘最多。

制度问题是难以回避的。对社会缺乏响应性的政府和妇联组织难以被民间女权行动改变,甚至妇联系统本身仍然缺乏将女性作为主体而非“帮扶对象”的意识,工作理念和手法反而强化男权观念;而法治和基本政治自由的缺乏,也让女权主义备受掣肘。这类事件不胜枚举。如马小朵在北京城郊的流动妇女小区服务机构在奥运前后不得不停止工作;又如艾晓明教授出于关注女村民政治参与的初衷进入广州郊区的太石村,最后却成为这一村民自治运动中最后一名被歹徒暴力威胁和驱逐的历史记录者;再如女权律师介入上访者李蕊蕊被非法拘押访民的黑监狱看守强奸案,却带来她们的妇女法律援助机构本身的合法性危机。这些女权行动者的故事表明,一旦跨越“帮忙”而涉嫌“添乱”,进入卖血感染艾滋、计划生育野蛮执法、基层民主或者访民等政治敏感的议题,妇女权利要求在官方就失去了合法性。如果要将性别平权的原则一以贯之,那么不可能不考虑国家民主化的问题。

一百年前,中国(男)人在一种 “亡国奴”的焦虑状态中,在自卑与自强的交织中以西方为师,并且强烈批判传统父权文化,这使得女权可能成为西方先进性的一部分被接纳,成为中国现代性的一部分。男女平权曾经是大多数辛亥到五四一代政治家和思想家至少在台面上对于“建国问题”的共识;女权主义者也积极地参与各种国家论述,提出无政府主义、自由主义和社会主义等不同的政治方案。

而在今天,尽管民间女权运动的国际法框架、相关论述以及诉诸于政策法律倡导的行动取向,主要是凭借自由主义女权主义,但几乎从未得到国内自由主义者的支持;相反,希望政治进步和改革的自由主义阵营,将性别问题排斥于“建国问题”之外,暧昧地维持现状,甚至支持传统父权的复辟。这种状况的延续,意味着中国自由主义者对一半人口的平等权利主张悬置——这样的一种自由主义,对于中国到底有什么意义?反过来,女权主义应该发展出怎样的一种政治论述,来对“中国特色的自由主义”的不足进行批判?

在中国当下的脉络中,女权主义和社会运动,以及自由主义之间,需要更多的对话和辩论。权利、平等与自由的理念、民主宪政的愿景,并不是自由主义的垄断。如果中国的自由主义仍然固执他们的父权、异性恋中心和亲资本的阶级立场,那么他们可能失去很多有行动能力的同盟者,更重要的是,失去一种对更合理、更多元和丰富的中国社会的想象。

李思磐,本名李军,澳门大学社会学系博士生,曾任职调查记者多年,同时从事女权主义普及推广和妇女权益维护工作。

* 感谢很多师友为我这篇文章提供了宝贵的修改意见,她们是:王政、沈睿、宋少鹏、张念、周保松、董一格、钱永祥和《思想》的编辑李琳。由于时间仓促和知识储备有限,我并没有达到她们的期待。但我深深感谢大家的帮助,并声明为本文的所有错漏负责。

[1] 陈季冰,《欧盟规定公司女性董事比例行得通吗?》《南方都市报》,2012年11月10日,AA32版。

[2] 参见:鄢烈山,《为北大招生辩护:这不是性别歧视》,《南方都市报》,2005年9月1日;大诗,《无厘头的“性骚扰”立法》,《南方都市报》,2005年9月3日。

[3] 上海地铁二线公司官方微博账号发布女乘客穿着暴露衣裙的照片,并“规劝”女乘客 “自重”以避免被性骚扰,因此激起全国女权团体公愤、并作出行动抗议的网络事件。

[4] 这套观点称为“能力取径”,由森和纳斯鲍姆所合作提出和论证,并在国际发展工作和人权行动领域实践和推行,见Martha C. Nussbaum, “Human Rights and Human Capabilities,” Harvard Human Rights Journal, Spring 2007, Vol. 20, p. 21.

[5] “a woman” is not yet the name of a way of being human.

[6] Carole Pateman, “Feminist critiques of the public/private dichotomy,” In Carole Pateman, The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory (Cambridge: Polity, 1989), p. 118.

[7] 见上引Carole Pateman, “Feminist critiques of the public/private dichotomy”一文。Susan Moller Okin, Justice, Gender, and The Family (New York: Basic Books, 1989),p. 111.

[8] Lisa H. Schwartzman, Challenging Liberalism: Feminism as Political Critique (University Park, PA.: Pennsylvania State University Press, 2006), p. 15.

[9] 上引Okin书, p. 32.

[10] 转引自上引Schwartzman书, p. 15.

[11] Martha C. Nussbaum, Sex and Social Justice (New York: Oxford University Press, 1999), p. 65.

[12] 美国二战后有类似现象,参见贝蒂·弗里丹,《女性的奥秘》。

[13] 郑也夫,《男女平等的社会学思考》,《社会学研究》,1994年第2期。

[14] 刘军宁,《平等的理想,精英的现实》,参见http://blog.boxun.com/hero/ liujn/51_1.shtml。

[15] 宋少鹏,《文化民族主义的儒学复兴对中国女性主义的挑战》。作者分享。

[16] 当美国物理学专业的女大学生比例从1978年的9%上升到1999年的21%的时候,中国大学物理学专业的女性比例却在下降。中国科学院物理所研究员吴令安教授发现,北京大学物理系1950年代女生的平均比例为12.7%,1960年代为20.2%,1970年代末曾达到39.5%。但是1980年代以后,这个比例开始下滑,从15.9%跌到目前的9%。南京大学物理系女大学生的比例,也已从1970年代末的37%下降到现在的8%。见杨健翔,《物理学为何不再吸引女性?》,中国特稿社,人民网网址:http://www.people.com.cn/BIG5/kejiao/42/155/ 20020204/662079.html。上网时间:2002年2月04日09点57分。

[17]沃斯通克拉夫特,穆勒著;王蓁,汪溪译,《女权辩护;妇女的屈从地位》(北京:商务印书馆,1996),页265。

[18] Susan Moller Okin, “Justice and Gender: An Unfinished Debate,” Fordham Law Review, Vol. 72, Issue 5, 2004.

[19] 姚中秋,《中国自由主义二十年的颓势》,《二十一世纪双月刊》,2011年8月号,总第126期。

[20] 任剑涛,《在古典自由主义与新自由主义之间:当代中国自由主义的理论定位问题》。http://www.aisixiang.com/data/7137.html?page=1。上网时间:2005年6月15日。

[21] 任剑涛用“新自由主义”一词,指的是以罗尔斯、德沃金等人为代表的“平等主义的自由主义”(egalitarian liberalism)或称“左派自由主义”。这一词很容易跟当前常见的“新自由主义”(neo-liberalism)混淆,请读者注意分辨。其实,强调平等的“新自由主义”在历史上早已存在,指的是19世纪后半到20世纪初期由格林(T.H. Green)等人所开启的政治思潮,着重社会权利与社会议题,抨击放任资本主义的种种流弊,奠定了20世纪福利国家的理论基础。今天新左派很喜欢批评neo-liberalism,却不理会new liberalism,可能也是因为他们忽视了自由主义的历史发展。

[22] 我同意中国新左派更接近国家主义而非自由左派的看法。

[23] 但是徐友渔跟朱学勤数次表示,最早提出社会正义问题的乃是自由主义者。参见徐友渔,《我亲历的“自由主义—新左派”之争——回顾、感想与心路历程》,《天涯》,2012年第5期。

[24] 荣剑,“中国自由主义『第三波』——思想聚会之四”。http://www.21ccom.net/articles/sxwh/shsc/article_2012111571062.html。上网时间:2012年11月15日 9点23分。

[25] 见Wang Zheng, “Historical Turning Point for the Women’s Movement in China,” SIGNS, Autumn 1996.文章描述了世妇会前后中国政府对于NGO的态度摇摆过程,世妇会NGO论坛的反美帝国主义倾向减少了中国政府对“非政府组织”的顾虑。

[26] 社会主义女权主义是泛指19世纪初叶以来,主张妇女解放必须通过社会、政治与经济结构的全面性社会改造才能实现的女权主义思潮。第三世界女权主义是形成于1970年代的,第三世界的女权主义者批判父权制和第一世界女权主义双重霸权而产生的女权思潮,其核心理念是认为性别压迫是与其他压迫形式如阶级、种族、民族和国家间的不平等浑然一体。而同女女权主义则产生于1970年代末和1980年代初,这一女权流派对主流女权主义理论对于异性恋霸权的盲视提出批评,并认为异性恋霸权是父权制的重要支架。同女女权主义对主流女权运动和同性恋运动都有着分离倾向。

[27] 参见Peter Ho and Richards Edmonds, China’s Embedded Activism: Opportunities and Constraints of a Social Movement (Routledge, 2008).

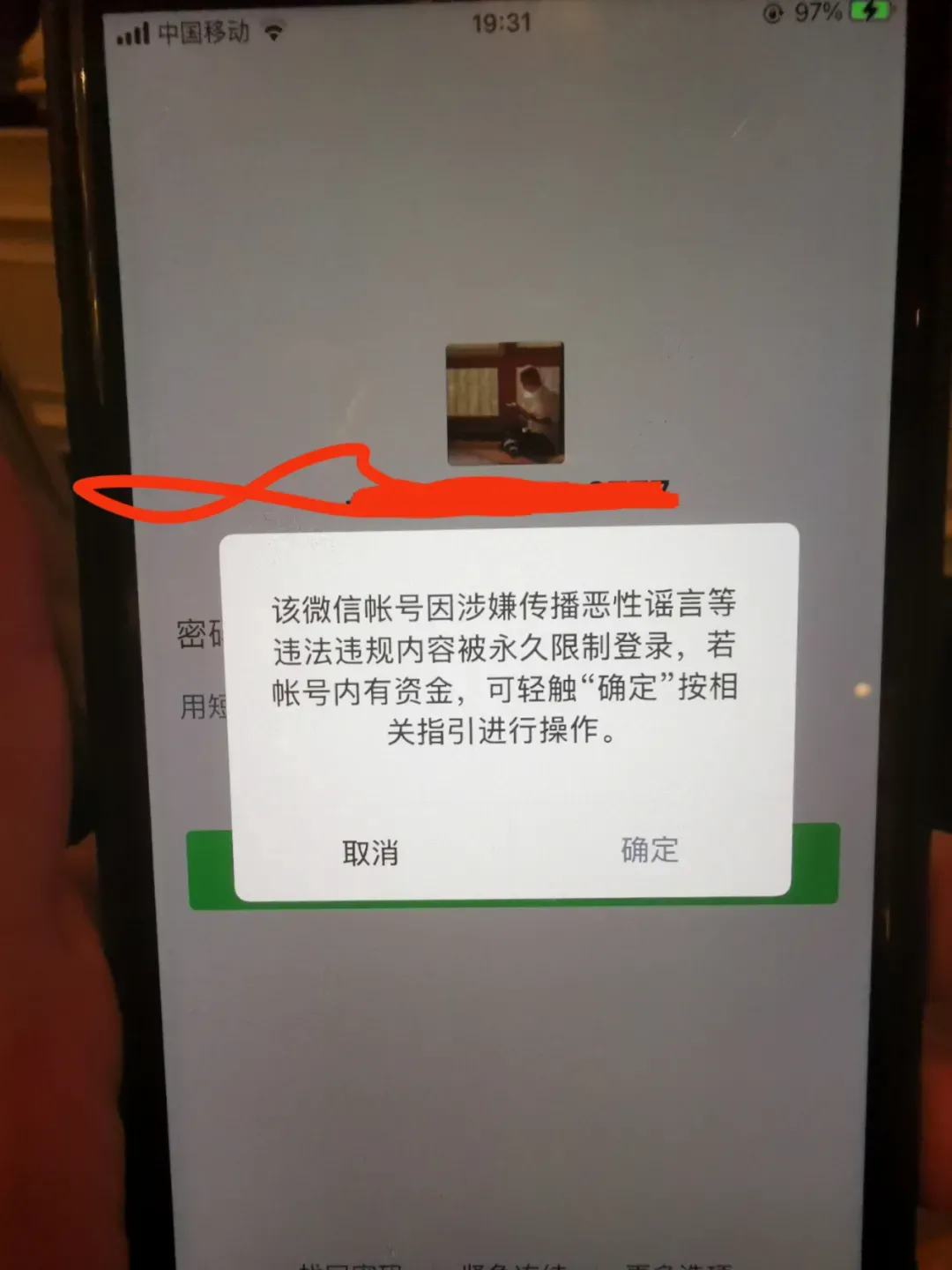

2020年12月5日,周日,庚子年十月二十一,野兽的“野兽爱智慧·陈寿文”个人微信号由于大家都知道的原因被永远封号了。想阅读更多文章的朋友请谷歌“野兽爱智慧”来matters空间找我。

延伸阅读

高校教授性侵女学生,他得到的不止是性|美国大学为何严禁师生恋?

女权主义者的圆桌会议

2015-03-07

以上“外行人”是否存在着对“女权思想”和实践者们的误解,他们的声音是否代表着大众对“女权主义”的认知?当下活跃的女权主义作家、精神领袖以及女权运动的倡导者们,虽都是女权主义者,却也观点各异。我们也请来她们,更深入地谈谈女权主义问题。

1悍妇?荡妇?

——公众为何谈女权色变?

李银河:公共话语在几千年来都是由男人掌控的,女性没有话语权。所以在现在,女性发声时就容易被妖魔化,指认为“悍妇”、“荡妇”。男性批判社会时为什么没有“悍男”、“荡男”呢?这是明显的男权结构的病症。

沈睿:女权主义成为热门话题标志着中国社会生活的进步,说明社会有空间吸收新的思想。那些谈女权色变的人,百分之百是对女权思想不了解的人。这种印象的形成在于人们缺乏教育和思考。说到底,女权就是人权,我想今天有现代思想的人,都愿意称自己拥护人权,他们一旦知道女权主义思想,他们也会愿意称自己为女权主义者。

柯倩婷:人们谈权利、人权、权力都色变的啊,压根没有语境去好好谈,一上来就说女人这样不好,不守本分。大家都没有享受到完整权利的滋味,以及正常权力磋商带来的好处。

简单说,女权批评社会,赋权和男权制度,这种批评的姿态,让人不舒服,但公民/国民不都应该具有这种批评的意识吗?针对各种施加于我们的无理或非法的压制。文化和制度批评,质疑权威和霸权,注重女人的经验和看世界的角度,是女权主义的核心,女权主义如果丧失批判力,就完蛋了。

赵思乐:目前中国社会的整个思想文化和舆论场仍然是以男权思维为主流的,那么很自然的,女权主义思想和批判的闯入,会让社会感到不适。当社会感到不适的时候,它就会有应激反应,就要给自己一个关于“要怎么看待女人正经地说出不顺耳的正经话”的解释。这个解释可能是不负责任的、污名的,比如“悍妇”、“荡妇”等等,因为这是最简单偷懒又不破坏原有结构的解释。用污名化、歧视性的归类解决别人提出的问题和意见,是不诚恳和不成熟的行为,这反映着我们社会的公共讨论基础、规则和氛围并不真实存在。

2“女神和女汉子”

——这些年,媒体都在怎样塑造女性形象?

李思磐:春晚的“女神和女汉子”对于我来说,完全不是动怒而是藐视。是怎样的一种规则,让携十亿观众的这样一个平台,被一群如此没有创造力的庸人控制。

郑楚然:我记得王政老师给我们展示上世纪50年代的《中国妇女》,插图和封面都是劳动中、战斗中、搞科研中的妇女。那时候铁姑娘是“美”的标准。现在这一种集体记忆好像已经被清扫干净,“女汉子”不会是一种由衷的赞美,更多表达的是诧异和自嘲。

沈睿:“女神”与“女汉子”这类漫画性的对立巩固程式化概念,对女性没有好处,对男人也没有好处。其实现实里,任何女人都可以既是温柔的女人也可以是坚强勇敢的女人,我们每个女人都能承担两个以上的角色。两性相处,能不能调动对方最好的方面,让女人是女神,男人是男神?面对爱人的拥抱与亲吻,每个女人都可以是女神;面对坏人或歧视或欺负你的人,每个女人都可以是女汉子。

3“剩女”

——中国式婚恋观怎样压迫女性?

赵思乐:以“剩女污名”为代表的婚恋观,是典型的回收女性活力和发展机会的文化机制。它还有一系列的衍生文化现象,比如说“女博士污名”、“女领导污名”,无非就是在说:你别读那么多书、别那么努力工作、早早嫁人就对了。这种“回收机制”事实上是在把女人拉回结婚生子以家庭为中心的传统轨道,回到轨道中以后,她们就不再是职场、社会中难以被男性、家庭甚至国家控制和管理的活跃分子,或者活跃度会降低。并不是说有谁或者有哪个群体处心积虑地设计了整个机制,而是男权社会对女性经济地位迅速上升的“不适”让它自发地生出种种压抑女性的应激反应,这些反应事实上扮演了“回收机制”的作用。

艾可:男性更愿意和工作稳定、清闲的女性结婚,是因为这样的职业女性可以把更多的时间和精力放在家务劳动上,而女性的家务劳动是不通过市场交换的,因此在市场交换的意义上是免费的。事实上,工作劳累的女性也要承担绝大部分的家务劳动。而有能力将家务劳动外包出去的家庭,多数是社会顶层的少数家庭。不愿意或不能进入婚姻的青年女性,虽然不会遭受婚姻内的压迫,但却因为没能在适当的年龄结婚而被当做“剩下来的”、“没人要的”女人而歧视对待。若干年前不结婚或未结婚的所谓大龄单身女性还有个和同样情况的男性一样的名词叫“单身贵族”,虽然也有揶揄的意味,但也好过今天把女性单独作为“失败的”群体称为“剩女”。

李银河:“剩女”这一词所带有的假设是:“所有女人都要结婚”。这最明显是对想要独身的女人的一种压迫。

肖美丽:中国根本就没有剩女,按照中国的人口出生比,真正被剩下的是男人。结构用各种观念“连哄带骗”,让女人产生危机意识,把女人吓进了婚姻里。

沈睿:女权主义希望给女性和男性提供更多选择的自由,男人不是被环境所迫跟工作清闲的女性结婚,而是跟一个自己喜爱的女性成家,无论这个人做什么工作。

4“暖男”、“直男癌”、“小鲜肉”

——这些网络新词是否象征女性意识觉醒?

小鲜肉

李银河:以前都是女人作为被观赏的对象,而“小鲜肉”体现了男人也可以作为观赏对象了。这是很大的进步。

吕频:我觉得这个词象征着一种关系的多元化可能性。以前主流都是老男人和年轻的女人,而现在不同年龄人的不同组合开始被接受,是一种多元的表现,是好事。

郑楚然:如果说小鲜肉象征一种女性对男性的消费,那么女性能够消费男性,不是因为女性意识觉醒,只是因为女性渐渐开始在商业屠宰场里崛起而已。

暖男

郑楚然:其实表现了另一种“父爱”。强化了男人照顾女人(孩子化了的女人)的刻板印象。

李思磐:我觉得“暖男”是一个悲哀的词,说明性别矛盾白热化到什么地步。亲密关系中的男方略微对女方有一点照料和情感关注,就要特别予以标签。我觉得相互的照料和温情是共同生活的基础,所以我很好奇“暖男”之外的那些“标配”男人是怎样的,跟他们共同生活的人有何乐趣。

直男癌

吕频:这个词体现了女性的反击意识,终于找到了词语来反击。以前都是男性攻击女性的词汇,并没有提供给女性类似的词语。这个词虽然也是暴力的,但在现阶段我不主张女人放弃这个词。

郑楚然:“直男癌”真是一个有战斗力的新词。

5“厌女症”

——黑木耳、xx婊等词语的使用为何那么猖獗?

艾可:厌女症是男权社会必然的文化病症,虽然在男权社会,异性恋男人是喜欢女人的。受男权社会推崇的所谓男性气概、阳刚气,都是以否定女性气质才得以确认的。男人只有被男人认同才是真正的男人。厌女症也是一种支配,支配的铁律就是分而治之,女人被分为贞洁的和淫荡的/贤妻和荡妇/处女和妓女,因此女人的厌女症就是自我厌恶和彼此厌恶。这也可以解释为什么黑木耳、××婊这些对女人的辱骂更多是女人在用。

赵思乐:对女人的性身份的污名大多数是被女人使用的,这应该说是一个长久以来的现象,它反映的是女性之间的倾轧关系,比如正房厌恶妾室、大家闺秀看不起青楼女子、老婆恶战小三、女汉子受不了绿茶婊……当我们在说XX婊的时候,只是大家闺秀看不起青楼女子的现代版,仍然没有逃出自古以来“贞妇”、“荡妇”战争的格局。为什么贞妇跟荡妇要战争?因为她们在彼此之间才能竞争资源,男人们的资源是男人的,女人抢不来,女人只能跟女人抢,抢男人分给女人的资源,或者抢仅有的属于女人的资源。“XX婊”、“黑木耳”这样的词汇的再次崛起,对现代社会是非常可悲的,它显示男女的发展机会和资源之间仍然存在着性别的鸿沟。

6男人的女权

——女权是否也解放男性?

李思磐:男性的女权主义者有,但真的相对数量少得多。我觉得女权主义者恐怕还是要比一般的开明态度多一些东西,譬如:对性别压迫时常感到窒息和疼痛,愿意为了改变性别而付出自己的时间精力,男性在性别等级中的位置与女性不一样,他们对不平等的体验不那么敏感,尤其不容易认识并且承认自己从性别不平等中获利,所以男性的女权主义者真的极少。父权结构当然伤害男性群体,所以辛亥和五四时期的男知识分子才那么热衷于解放妇女啊。他们以这种方式,反掉了束缚他们自己的传统礼教,解放了自己,然后就不再往前走了。

肖美丽:女权主义者当然也可以是男人,事实上男性的女权主义者还不少,同时男权的女性也非常多。是不是女权主义者和个人对平等的敏感度有关,身为女性或是性少数群体很容易遇到不公平的待遇,这样更容易激发自己的思考,也就更容易成为女权主义者。

艾可:父权结构虽然也伤害男性,但在几乎每一个阶级和群体的内部,男性都普遍比妇女更受益,因此很难反思既得利益,结构性受益者都倾向于维续既定的社会结构。事实上,父权结构造福的其实只是少数精英男性,“一人受压迫则所有人不自由”,受益者未必获得真正的幸福和自由。男性虽然在工作中享有比女性更多的收入和晋升机会,但是被社会文化要求要更成功、在家庭中承担更多的经济责任;这种社会文化和女性遭受的就业歧视又合力使女性更倾向于通过婚姻而不是个人的职业发展获得社会地位的提升,这反过来会更加重男性尤其是中、底层男性的社会压力。同时,男性在家庭中的投入更少,女性的育儿和家务劳动更重,这样的结构下,受益者和被剥夺者都不是真正的自由和快乐。

赵思乐:任何一个反抗不义的运动,首先站出来的是受压迫者本身,这几乎是必然的。在女权运动中,也就是女人和多元性向性别者,而大多数“直男”认可、加入得慢一些是正常现象,但女权运动从来不排斥而且期待他们的加入。

李银河:王小波当年就是一名女权主义者,他写过一篇文章《我是一名什么样的女权主义者》。

7女人的女权

——长得丑、嫁不出去的才是女权主义者?

沈睿:出生成长在男权社会里,我们都是先天的男权主义者,因为我们把男权思想社会看成是理所应当的,意识到这种思想的压迫性,需要学习,女性不学习不反思,往往是男权思想的执行者,甚至比男人本身还极端。比如中国的缠足制度,给女性缠小脚的,都是母亲或祖母,她们自己受害,还要加害于自己的女儿们,并不是她们不知道痛苦,而是不知道世界上还有不缠小脚的思想。一旦反缠足思想进入,被接受,这个制度就被废弃了。女性因为缺乏教育机会,缺乏接受新的思想的能力,往往会成为男权的坚定代理人。

柯倩婷:我想,女权“声名”不好,是因为女权总是跳出来说这个规则不对,那个做法有问题,会有违和感。在男权社会中,女性的撒娇、容忍、聪明等都可能换取现有规则下的一些回报或奖赏,但女权不走这条路,因为很多情境下这些没有用;女权想要改变游戏规则,而且,有时挑战的是习以为常的生活方式和观念。有人就认为女权是过敏、易怒、挑剔。女权思想认为,参与制定规则,是走向公正的重要一步。

肖美丽:为什么公众中女性比男性更怕女权主义?因为媒体上一提到“女权”配套的词就是“极端”和“偏激”,对女权主义者的描绘也容易妖魔化。女性和“女权”这样的词沾边,就会失去直男癌们的喜爱,被人侧目。女权主义者想要改变男高女低的性别秩序,所以很多女性都要赶紧站队,我是温顺的,我是认同你们定的规则的,说到底还是男权的规则很强大,如果不跟着这个规则玩,就要付出很多代价,虽然跟着这个规则玩也会付出很多代价,但很多女性没有察觉到这一点。

8“权”

——女权主义是“权力”还是“权利”?

吕频:女权的权,既是权力(power)的权,也是人权范畴内权利(right)的权。没有权力,无法谈权利。跟权利(right)对应的不是权力(power),而是特权(privilege),那是男权结构中的“权”字。

柯倩婷:权最核心意义是权利,英文是woman’s rights.女人应享有国际公约和国内法律赋予人的所有权利。“权”在汉语也有权力的意思,为了确保女人享有权利,不想被歧视、排斥、压迫,很多时候需要重新分配权力,需要“掌权者”让渡部分权力。法律有了,不尽完善,但执行更差,说到底,女人权力还太小;社会歧视还很严重。

郑楚然:我个人爱使用女权主义,因为突出了权利和战斗力。百度贴吧里面女性主义都在卖化妆品广告。

李银河:“女权主义”一词一直是被污名化的,因为它听起来像是反对男人,所以“女性主义”更容易被大众接受,看起来不那么咄咄逼人。事实上,“女权主义”强调的是男女平等。“男女平等”是我们的基本国策,是主流价值,只要相信男女平等,都是女权主义者。

■ 人物名片

李银河:著名性学家、社会学家。

沈睿:旅美女性主义作家、批评家。

李思磐:新媒体女性网络负责人。

吕频:妇女传媒监测网络“女权之声”负责人。

柯倩婷:中山大学副教授,关注性别研究等相关领域。

郑楚然、艾可、肖美丽和赵思乐均为青年女权行动派的代表人物。

【圆桌之外话女权】

随着女权主义越来越走进了公共视野,女权主义者们的声音越来越难以忽略。与此同时,她们也在公共事件中引起过一些争端和争议。这一期,我们请来知识界文化圈里近期曾和女权主义者产生过纠纷或误解的人,让他们谈谈对女权主义的认识。

诗人巫昂:女权主义挺吓人的

(曾在“沈睿声讨沈浩波事件”中声援沈浩波使用“女权婊”,而被女权主义者声讨过的女诗人。)

女权主义说真的,挺吓人的,就跟男人也不喜欢提到男权一样,将两个性别放在对立的预设里面,然后争夺所谓的控制权,这个东西太讨厌了,上帝发明男女,本身是一对悖论。倡导权利平等是个好事儿,加上主义总是让人紧张和警惕,它有可能走向另外一个极端,平等不等于代替,男人代替不了女人,女人也代替不了男人。而女权主义的号召之一,好像是让女人去做男人的事,觉得女人能够通包男人能做的事,我觉得这违反了自然规则,还有一个仇恨兮兮的情绪挺让人害怕的。我说的这些,跟我的性别无关,当我是个过路的看客吧。

翻译家林少华:我更担心男性少了大丈夫气

(曾因表示“做饭做家务会有损男人的阳刚之气”而被女权主义者声讨过。)

越来越发达的信息产业和第三产业提供了越来越多的适合女性从事的职业,所以女性表现得更为活跃,作用也更为重要,可以说完全摆脱了依附性地位。相比之下,我担心的更是男性少了英雄气、大丈夫气、阳刚之气。这可决不是什么值得庆贺的事,毕竟我们面对的是风云变幻危机四伏的世界,关键时候还是要有上得了阵的男人。不是仅谈谈什么主义就可以了结的,世界没有上网“吐糟”那么好玩。

对于今天的独立女性,我欣赏。欣赏之余,有个建议:不妨再多一分优雅。优雅哪去了?一个谜!

哲学家周国平:强调女性美,并非反对女性“独立”

(曾因发表微博“一个女人,只要她遵循自己的天性,那么,不论她在痴情地恋爱,在愉快地操持家务,在全神贯注地哺育婴儿,都无往而不美。”而被女权主义者声讨过。)

我觉得很多攻击我的女权主义者过于把“女性的性别角色”和“作为独立女性的社会角色”二元对立化了。我赞美女性的性别角色,并不意味着我反对女性的“独立”。正相反,我非常欣赏独立女性,并且我认为这二者是需要统一的。另外,强调女性美,是因为在我看来“人欲自然化”的思想在哪个年代都不过时,男性也该被“性化”。这种自然天性无论是在哪个时代都该被认可的,人的自然情感、爱情的位置无论在哪个时代也都值得尊重。

采写/新京报记者 伍勤 吴亚顺

這是「活在真實中」Matters寫作者 zoom 講座系列視頻。

主題:性別平等交棒給誰?2020年以後,行動策略的斷層與傳接

講座內容包括:

性別平等行動的「傳接」與「斷層」,會把世婦會和行動派流傳的脈絡做為坐標點,在這個背景之下,出現三個青年的真實故事,他們分別是85後,90後,95後。故事從2010年開始,因為接觸歷史、參與歷史的方法各不相同,三位主人公會顯現出怎樣各自不同的行動脈絡?在五姐妹事件,MeToo事件等關鍵的歷史節點上,她們又做出了怎樣的抉擇?這三個背景不一的年輕人,他們如何被相同的困境聯繫在一起,又如何因為視角的不同而選擇了不一樣的策略?

主講人:王笑哲 性別平等行動者,後生價值聯合創始人

王笑哲在Matters的個人主頁:https://matters.news/@xiaozhewang

李思磐 女權主義學者,媒體人

李思磐在Matters的個人主頁:https://matters.news/@lijunpx

性侵与性骚扰从来不分圈子,父权是整体的世界|覃里雯

覃里雯 陈寿文 昨天

野兽按:12月3日野兽微信朋友圈的热点是弦子诉朱军性骚扰案开庭。

2018年夏天,当弦子得知好莱坞电影制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)被控性侵后不久,她决定在中国社交媒体微信上写下自己的经历。她称,当时这样做的部分原因是为了声援一名儿时的朋友,也是一位强奸案的受害者。

在这篇3000字的文章中,当时25岁的弦子回忆起2014年自己的一段经历。她声称,当年在中央电视台实习期间,中国家喻户晓的电视主持人朱军对她进行了性骚扰。她表示,事发后她向当地警方报案,但警方以朱军是知名人物为由,建议她放弃指控,并希望她考虑朱军对社会的“积极影响”,三思而后行。

中国社交媒体上人们对弦子的指控产生极大兴趣的一个重要原因是朱军在中国相当有名,他曾多次主持央视的《春节联欢晚会》。不少中国网友提出质疑,但另一些对弦子表达同情。不过弦子声称,她很快就被告知,审查人员已禁止大部分媒体报道这一事件。

几周后,朱军以“名誉权遭到严重侵害”和“受到严重精神伤害”为由起诉了弦子和徐超。讽刺的是,正是朱军起诉后,弦子的经历才真正引起中国媒体的广泛关注,“狗仔队”也开始跟拍。弦子说,在社交媒体上,有数千名性骚扰的受害者与她联系,这些人男女兼有。

根据非政府组织北京源众性别发展中心的数据,在2010年至2017年期间,中国公开的5000多万份判决书中,只有34份涉及性骚扰指控。其中,只有两起案件是受害者起诉涉嫌性骚扰者,而这两起案件最终都以“证据不足”为由被驳回。

然而,有迹象表明情况正在改变。在去年另一起备受关注的案件中,一名女社工起诉了中国西南部四川省一家社会工作服务中心的理事长,她最后获得胜诉,其中要求这位理事长道歉。中国媒体称这是自#MeToo运动在中国开始以来的第一次法律胜利。

但据中国媒体在今年7月初的一篇报道,尽管法院命令性骚扰者在15天内做出道歉,但受害者在胜诉一年多后仍未收到道歉。

今年5月下旬,中国全国人大通过了新的《民法典》,并将于2021年1月1日生效。新《民法典》将性骚扰明确定义为“违背他人意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式”进行的行为,并明确政府、企业和学校有防止性骚扰的责任。

分析人士认为,这起发生在六年前的案件或对中国#MeToo运动的未来影响重大。

2018年1月1日,北京航空航天大学博士罗茜茜在微博实名举报其博士阶段的副导师、长江学者陈小武性骚扰其门下的女学生。1月11日,北航公开通报了陈小武性骚扰一事的调查结果,认定罗茜茜举报的情况属实,决定撤销陈小武研究生院常务副院长职务,取消其研究生导师和教师资格。教育部也于1月14日撤销了其“长江学者”称号。陈小武时间标志着中国大陆MeToo运动的开始。

到2021年1月1日,中国的米兔运动就要三周年了。三年过去了,问题依旧存在,甚至公共空间很少能看到这样的揭露和讨论了。分享一篇两年前的评论,请大家不要忘记。

覃里雯:性侵与性骚扰从来不分圈子,父权是整体的世界

对女性不同程度的侵犯,从来没有断绝,也一直在被全社会容忍、漠视乃至纵容,父权文化之下,焉有女性尊严。

2018-07-27 端传媒

Metoo 运动在中国大规模地爆发了,两天前,朋友在微信上问我,对公益圈发生的性侵丑闻怎么看。我说:跟圈子没关系。对女性不同程度的侵犯,从来没有断绝,也一直在被全社会容忍、漠视乃至纵容,父权文化之下,焉有女性尊严。

集体发声是受害女性的相互鼓舞

这话说完第二天,所谓“公知圈”里,就爆发了新一轮的丑闻,然后“作家圈”就跟上了,震动了很多男性朋友。

但其实,如果说“冰山一角”占的是冰山的十分之一,那么在中国社会中各行业和日常生活里,女性遭受侵犯的故事,我们目前见到的还远远谈不到冰山一角,最多是巨型冰山上的一小块冰渣。

人们之所以会产生“这个圈子有问题“的印象,不过是因为平时对这些事情不了解,或者不关心,所以偶尔看到一两个案子蹦到眼前,就灵魂震颤,觉得“这个圈子是不是有问题”,但其实这是懒惰的思维方式。

不管哪个行业,哪个地方,一旦有受害者敢鼓起勇气发声,其他相识或近处的受害者看到这么接近的案例,就会受到鼓舞跟着发声。一个美国女体操运动员控诉队医性侵的案子,不太会启发一个在北京被性侵的中国女孩;但如果她有同样遭遇的同行女性,控诉了一个她知道的同行男性,并且居然还得到了一些同情和支持,她就可能会勇气倍增,发出自己的控诉。

这是社交和工作圈子里的行为模范鼓舞的结果,是人这种群体动物很本能的一种反应:如果你遭受了伤害,知道同伴在附近,就会呼叫,寻求帮助。但如果受伤的时候是孤身处于危险环境之中,你就会捂住伤口躲起来。弱小的食草动物也是一样,比如兔子,因为在自然界中受伤喊叫只会暴露自己,招来豺狼,所以如果有了伤病,只会竭力掩饰躲藏,直到死去。

遭遇羞辱是中国女性日常

六七岁左右的时候,我遭遇了人生中第一次性骚扰。那是在一个肮脏的公共厕所里,一个闯进来的年轻人摸了我两腿之间一把。我吓得浑身发抖,立即蹲在地上护住裙裾,死死地瞪着他。我以为他会杀死我,但可能这个眼神吓退了他,又或许他听到有人路过,总之他威胁地指了我一下就跑了。

我回到家里,一屋子的人——疼爱我的外公外婆、我的父母和姐姐都在,但我一句话没说,颤抖地静静坐下了。我告诉姐姐不要单独去公共厕所,但我没有告诉任何人发生在我身上的事。即便是一个六七岁的中国女孩,她也隐隐知道,这样的事情会被大家看成是她的羞耻,是她“不再干净”的证据。

为什么幼小的我会知道这些?

因为我五六岁的时候就听到村里的大人们谈论被强暴的女孩时,口吻嫌弃,就像谈论劣质的货物,看到电视剧和电影里女人们因为“被糟蹋”而哭天抢地并且自杀(原因是她们“身子不再干净了”),半懂不懂地读到冒充“法制类报纸”的准黄色小报里的“犯罪报道”,充满了对女性身体猥琐的描述,而不是对罪犯的谴责。我隐约知道,无论我多么无辜,最后大家都会认为这是我的污点。

当然,也没有人告诉我,在未来的岁月里,我还要不断忍受和对付这样不同程度的袭击和骚扰,我还会看到同样的遭遇发生在身边的女性身上,而我们都会保持沉默。

而羞辱,对女性而言,是个日常的体验,每日的枷锁和裹脚布。这些体验密集地发生,驯化着她们。几年前我曾经写过长文试图讲述这一点 , 但这还只是一方面。

一个中国女性,在社会上可能遭遇什么?

一个中国女性(或者说亚洲女性,或者说所有前现代社会里成长的女性),一直都在遭受双倍于男性接受的训诫。

多出来的那一倍,就是整个社会,在以各种方法告诉她们:女人不如男人强,如果女人比男人强,别人就会不喜欢你。女人要学会示弱,掩饰自己的力量,最好不要有任何力量,要让自己掌握讨好男性的所有技能,但是女人又最好不太了解性,因为你需要“保持纯洁”。

铺天盖地的化妆品和美容广告,把女性的每一寸身体都放大,它们告诉女性:你是个充满缺陷的货物,需要修补,让你充满自卑;网络游戏里充满了恋童癖喜欢的童颜巨乳,让你向她们模仿;你工作的互联网公司,公开对外宣称你是男员工的“福利”;而直接表达自己意见的女人,会被询问“什么样的男人能搞定你?”,因为被“搞定”是女人的分内之事。

没有什么合法的大众传媒节目,会以正常健康态度教你如何辨别性侵,如何对付性侵,偶尔有那么一两个又被毙掉了;各种电视剧要么讲述女人如何争夺男人,要么讲述女性被强暴后哭天抢地自杀以示贞洁。

在网上,你看到每一次性侵受害者出来发声,最后都要被铺天盖地地质疑和羞辱。在公共场合遭遇骚扰,你就只能躲开,因为就算嚷嚷出来,也经常没人帮忙,就算你把这人扭送公安局,警察也通常会轻描淡写地记录一下,再把他放走……

作为女人,你也试图反抗这些规则,但每当你反抗,你偶尔会被打压,但更多的时候是被排斥在外——一个不去微笑讨好男性上司和长辈的女性,一个直接表达意见的女性,在这个社会里只会一步步边缘化。但是在这个高度竞争的社会里,女人也需要挣钱,需要好工作,需要性生活和爱,但你很少有机会,能接触到那些鼓励你发展内在力量的人。

你看到有些以暴易暴反抗的女人,比如邓玉娇,最后是幸运地靠全社会舆论支持,才全身而退,而你想活命,就得顺从。

父权社会整体地摧毁女性自我了解、自我发展的可能

而在另一边,男性们虽然也会被社会训诫,但他们对女性这些枷锁一无所知,也毫无兴趣去了解。为什么要了解?如果男性发现女性都那么温柔地对你微笑,聆听你哪怕是最沉闷的话,把你最微小的建议也当回事,你会喜欢上这个秩序。

慢慢的,男性会学会享受这个秩序,那些更自私的人,甚至去利用这个秩序来满足自己的欲望。在一个中国女性看到的文化产品里,绝大多数都在告诉你:男人欲望比女人强;女人不知道自己要什么,她们需要男人的指引;她们说“不”其实是在说“好”。

所有这些微小的塑造,一步步地削弱了女性自我了解、自我发展的力量,也摧毁了男性理解女性的可能。几千年父权社会发展出来道德话语,是非理性的、拒绝被验证的,被大多数人集体维护着,跨越所有阶层和职业。

于是,一个个乖巧可爱的女孩子们长大了。

她们开始成为完美的猎物:善于取悦,总是替别人着想,但不知道辨别自己的真实感受;迷信权威,尤其是男性权威;不敢表达自己的性欲望,怕别人觉得自己“太随便”,但是觉得男人随便表达似乎很正常;不会拒绝,不懂如何发展强硬的意志,总是给人面子;轻易感到害怕,因为总是被暗示自己很弱;体力柔弱缺乏锻炼,因为觉得肌肉发达会“吓着男人”;她们甚至真的以为自己不知道自己要什么……

然后有一天,年轻的她被自己尊敬的师长/领导/男性亲戚,一步步地带进了房间里。在这个过程里,她习惯性的自我压抑、保持“体面的仪态”、取悦的本能,她对性侵和反性侵技能的无知,乃至对性本身的缺乏了解,她身体应对攻击的毫无经验,都让她没法强硬地斥责、打斗和大叫大喊寻求帮助。她一直在说“不”,但是那个男人一直听到的是“好”。

然后,她抑郁,隐瞒,直到有一天幸运地遇到一些支持,鼓起勇气站出来提出公开控诉。接下来,她被一批批的人(包括男人和女人)指责反抗得不够彻底,虽然如果男性受到性侵,他们就不会被这么指责。

即便那些反抗非常激烈的女性,到后来也会被指责“为什么偏强暴你,一定是你有问题”——实际上,是兔子们的大规模沉默,让人们以为森林是安全的。

改变父权的社会结构,女性集体发声还只是第一步

在metoo运动开始之后,我听到身边不少男性朋友说,他们很惊讶地发现自己的女友/妻子开始给他们讲述自己的相似遭遇,非常震惊。但对我而言,这种大规模的两性经验的隔膜,更令人震惊。它证明我们的社会即便在最私人的经验,也就是爱和信任上,也遭遇了全面的失败。

在2018年爆发的所有性侵案里,你都会看到这些陈旧的、令人发疯的细节。令人心痛的是,新一代的很多被伤害的女性,在21世纪的半开放社会之中,还是得像兔子一样躲藏,因为她们没有办法、也没有资源,反击一个充满漠视和敌意的社会。那些害怕metoo运动会滥伤无辜的男人们,高估了这样一个社会里成长起来的女性的勇气和能力,也高估了这个社会对女性的各类支持。

而那些开始给受害者们列行为准则清单的人们,也低估了教育体系、文化、法律、政治、家庭和社会长期驯服造就的心理后果——给一个“不要相信任何老师”之类的清单,只是第一步。

更艰巨的任务在后面,在更广阔的文化构建、法律、社会支持、家长教育,甚至权力分配等等议题上。毕竟,虽然苏紫紫女士对付章文的性侵企图干净利落、锁喉、泼开水、掀桌、叫服务员,一系列动作令人赞赏,但我们不可能把所有的女孩都训练成矫健的反性侵斗士,而一个文明社会更应该做的是训诫侵犯者。

2018毕竟让人有些欣慰,我们听到了这些新一代的勇敢女性的清晰声音,也看到了不少对受害者的支持,看到了几篇追问、反思和反性侵普及文章。但是,北大那位勇敢举报性侵的女生,被迫忽然从公众视野中消失之后,发生了什么?还有多少边缘或者中心不透明的圈子里被压抑的声音,从工厂流水线到机构办公室?

暴力、奴役和剥削,无论是哪一种,都会造成反弹——在公共事务和私人事务里都是如此。发声并得到理解,是和解的第一步,不过这一步还没真正迈出去。

2020年12月5日,周日,庚子年十月二十一,野兽的“野兽爱智慧·陈寿文”个人微信号由于大家都知道的原因被永远封号了。想阅读更多文章的朋友请谷歌“野兽爱智慧”来matters空间找我。