不正确的记忆(二)

“站好!不要走近了!我可以告你袭警!”

是一个中年狱警,三角眼隐隐冒着寒气,旁边站还着一个矮个子的年轻狱警。送我来的看守所教导员赶紧上前满脸堆笑的低声和中年狱警说了些什么。之后就他们开始检查我的物品,只有几本书而已。

“任何东西都不准带进去。”中年狱警不容置疑地说。

我转头看了看,教看守所的警察一副无能为力的表情。

“好吧,我不要了。”我只好从长计议。

走过那两扇巨大的门后,押送我来的警察解下我的脚镣手铐提着我的书走了。中年狱警丢给我一套有竖纹的囚犯,冷冷的叫我把衣服换上。我犹豫了一下照办了,一边换衣服一边努力控制自己。

“报告大军,服刑人员请求跨越警戒线。”按他们的要求,我向岗楼上的武警大声喊了报告。直到满刑,我也没弄清楚为什么要这样报告,但并不重要,大多数人都只需在这道大门前报告两次,进来一次,出去一次,一些人只需要一次,因为他们再也出不去了。

武警同意后,我跨过了警戒线。

大门右边是排成凹字形状的三栋楼,外墙是白色的瓷砖和一些红色的标语“知罪、认罪、悔罪……”,和中学时那种贴着“好好学习,天天向上”标语,扼杀了我大部分想象力的学校教学楼一样的丑。楼前面有一个操场,立着几个破破烂烂的篮球架。左边除了一些榕树和精心修剪过的花花草草,就是沉到路面下的厂房了,房顶和路面一样高,只是多了两个凸起来的门廊。除了我和两个狱警外,四周看不到一个人,像刚经历了生化危机的城市一角。

我抱着衣服走在前面,两个狱警跟在后面,嘲笑着刚离开的那个教导员官瘾太重,看来之前彼此认识。过了凹字形大楼后向左下转,走过两栋厂房后又是操场,比之前那个小了一些,路边有一些樱花树。再往下走就是监房了,又是凹字形。进监房之前要先到一楼的医院体检,狱警把我丢给了一个眉毛尾部向上翘、说话很冲的犯人就走了。整个体检过程由一些脾气比警察还大的犯人来完成,抽血、X光等。幸运的是,他们没有像我担心的那样把我的血管给扎破了。

体检结束时已经接近中午,我又被带到了这栋监房的最高层六楼。和外面的那种办公楼一样,走廊在中间,监室在两边。在一个贴有改积委(改造积极分子委员会)字样的房间里,登记基本信息、理发、再次脱光检查。中年狱警又出现了,看到我大腿上的自由女神后,丢下一句“美帝国主义的走狗!”走了,我心里又一阵翻滚。改积委的对面是餐厅,其他的犯人已经开始在里面吃饭了,一个说话还算和气的犯人给了我两个分别装有米饭和菜的碗,领着我到了餐厅的前排位置,胸牌上有他的信息,杨晓泽,贪污罪,十年,右边还有一个胸牌,只大大的写了三个字‘值班员’,红底黑字。刚吃两口,抬头又看见那个中年狱警,正大声命令一个犯人过来,那个可怜的家伙刚颤颤巍巍的走过来,就“啪”的一下挨了一记耳光。

“你这个杂种,信不信老子叫你活不出去?”中年狱警大声吼着。

“……我错了……,我错了……”犯人低着头小声的回应着。

“滚!”中年狱警扬长而去。

在看守所,胆子大些的犯人还可以和警察们开开玩笑,这里明显不一祥,恐惧就写在每个人的脸上。

吃过饭,杨晓泽领我到了监室,给了我一些洗漱用品和床单被套。这时我才知道,这里叫五监区(入监队),中年狱警就是这里的监区长,姓钱。

杨晓泽和我同一个监室,同一个“互监组”。

”株连“在这个国家已经有很长的历史了。现在,”株连“又成了监狱的主要管理手段,警察把犯人3个或者4个分成一个“互监组”(其实也是那些值班员分好,再由警察过目确定。),同组的犯人按要求要随时在一起,如果被发现没有一起或者其中一个出了事,那么所有人都要受罚,事情大的还要连累到监室、分队甚至是全监区受罚。很多人担心自己违规连累到别人后被群体孤立多过被警察处罚。

监室大约有30多平,门在中间,门的正上方就是摄像头。进门后左右两边各3张铁制的双层床,睡满的话可住12个人。组长睡1号床,最里面窗户的两边是洗漱台和两个蹲坑。

警察办公室在拐角处,和监室不一样的是,警察办公室有窗户,犯人要找警察,先得在窗户外面报告。一般就是隔着窗户,如果谈话时间长,就到“改积委”说,犯人是不能进警察办公室的。

由于新犯太多,监室已经超员了,新来的得先睡地铺,等着前面的分走。晚上,杨晓泽要了我的判决去看,看完后和我说:

“这也能判刑?不怕,你刑期短,还可以减一次刑,出去后再找他们。”

“他们的政策几天一变,减刑越来越难了,我每次减刑都被影响,要不我去年就满刑走了。”他接着说。杨晓泽进来前是小镇上的老师,因为贪污了工程款被判了10年,已经被关了6年多了。

晚上不断有人起来上厕所,躺地铺上根本睡不着,还有猫在外面操场上叫。

搬到感通后,几乎每次我和简外出回来,小臭都会在离住处50米外的水泥栏杆上等我们,看到我们回来,就会一路小跑,喵喵叫着过来蹭我们的大腿,和我们一起回家。小臭喜欢自己跑到外面玩,回来的时候就在门外面大叫,让我们给他开门,我担心我们不是每次都能即时给他开门,抽空给他做了能直接从一楼爬到二楼的简易楼梯,他只用一天就学会了,那以后,他就来去自由了,三天两头的往外跑,家里也偶尔会出现他给我们带回来的礼物--死老鼠。小臭喜欢猫薄荷,我曾经计划在住处种些猫薄荷,给他吸引些玩伴过来。我在网上订购了种子和一个长方形的大瓦盆,到货那天是6月15日,就是我们被抓的那天。

这里的“值班员”大多是一些有关系的犯人,进来之前几乎都是官员或者公务员,不用干重活,只是替警察做一些登记、报表、管理犯人之类的事,地位低于警察高于一般犯人,经常可以看见他们骂新犯。前些年,值班员还可以动手打新犯的,后来打出了事,好像是把某个新犯的内脏给打坏了,被处理了几个,再后来就没人动手了。他们不骂我,还常常跑来找我聊天套近乎,我肯定又是这里的重点监控对象。

县长也是值班员之一,就是第一天碰到的那个眉毛上翘的犯人,也来找我要了判决去,看完后说:

“这件事我知道,就是我们县的,有个村民还被抓了判刑,现在就关在八监区”。

县长在外面时是宾川县的副县长,这里的犯人不叫他真名,都叫他县长,和杨晓泽一样,也是因为贪污进来的。县长在这里除了带新犯去看病外,就没别的事了,恐怕是犯人里面最清闲的一个了。

入监队不用劳动,可以睡到7点才起床,洗簌完毕后就吃早点,冷饭和蔬菜汤,也可以自己泡面。新犯还买不到东西,只能喝菜汤,或者吃熟人送的早点,我没有熟人。饭厅在凹字楼里面的那个拐角的位置,很小,只有100多平,却要供200人同时用餐,犯人们就人挨人的挤在那种自带凳子的长桌子两边吃饭,进出都很困难。饭厅又叫多功能厅,除了吃饭,犯人还要在这里开会和学习。

早上不下雨的话,8点左右就要到楼下去训练,所有新犯都要去,包括半身瘫痪的那个毒贩也要被连着轮椅一起抬到操场上去,他之前是这边的黑老大,后来被仇家找到砍断了脚筋和手筋,据说。

下楼之前先要在楼道里报一下数,200多人拥挤在狭小的楼道里,报错是常事,通常值班员会臭骂一通后叫大家重报。

下楼后要再报一次数,报完后有病或者行动不便的就自己报告出列,在篮球场边站着不用训练。其他人围着操场跑上20分钟,然后就站着不许动了,叫练站姿,这个时候警察就会拿着棍子在后面走来走去,谁没有站好就是一脚或者一棍。之后,警察就到旁边坐着喝茶,犯人就分成两组由值班员来指挥训练,相对轻松了许多。

成刚负责指挥我们这组,第一天训练间隙就来找我聊天,他可能是入监队唯一一个不是职务犯罪的值班员,四川人,诈骗罪,13年,因为没有退钱不能减刑。似乎很讨厌本地人,和我说云南人都是家乡宝,没见过世面还瞧不起外地人。看样子之前没少受本地人的气。

篮球场边有一棵大榕树,早上,太阳从围墙外的山后面升起来后,会把榕树的影子照到监房的墙上。影子随着太阳的升起慢慢向下移动,降到一楼的窗户的时候,就差不多11点了。

11点训练就结束,再次点名后就可以回楼上吃午饭了,吃完饭可以睡一个多小时午觉,开始几天我睡不着,杨晓泽就说,赶快睡,以后分到其他监区就没机会睡了。

下午通常就是上课,不同的警察给犯人讲各种监规、法律,不外乎是要犯人们认罪悔罪,每个人都拿个本子在下面假装认真的在抄,没人在乎他们讲什么。到集训结束分配的时候,各种思想汇报、总结、认罪悔罪书都有范本可以照抄。偶尔遇到话唠,会一直讲一直讲,直到错过大家的吃饭时间。

每隔一天的下午都会吃一次肉,肉很少,只有一个月吃一次的骨头汤和牛肉才算得上是真正吃肉。平时开饭是由各个监室的新犯轮流掌勺打饭菜,因为人多,打饭也很累。到了吃肉的时候就由值班员们来掌勺,在打给新犯之前,他们会先从菜桶里把自己吃的肉选够,有时候满满一碗,有时候两碗。偶尔,成刚或者杨晓泽会多给我装一些。

吃完下午饭以后就回监室休息了,等到7点的时候,就坐小凳子上看新闻联播,之后就开始背规范,偶尔警察会通知去教室开会,9点之后就可以睡觉了。

从监房的窗户望出去,可以看到附近的村庄、一小段高速公路和城市的一角,还有大大小小的山。村庄不大,有30户的样子,晚上,亮着灯光的只有5到6户,其他的应该是去外地打工去了吧。离监狱最近的一家买了一辆红色的小轿车,车主大概是个女人,总是穿着鲜艳的衣服,不知道是否结婚,有没有男朋友。近处的山上长满了各种树,能认出来的有桃树、梨树,最多的是桉树,偶尔能看到附近的村民拿着勾镰刀来砍桉树的枝叶。远处的山光秃秃的,只能看见一些用来发电的大风车,据说山后面就是宾川了。高速公路旁边是城市的一角,有一些建好和正在建设中的高楼,中间的小山上有一个外形奇特的水塔。下午的时候,高速公路总是堵着,各式各样的车聚在这里,最后又缓缓驾向远方。一切似乎近在咫尺却又恍如隔世。

刑期10年以下的新犯只需要集训2个月,超过十年的需要三个月。很快,上一批新犯就分到生产监区去了,空出了一些床位,杨晓泽安排了一个下铺给我,上铺睡了一个年轻人,交通肇事罪,一有空就拉着我讲他的网恋,他去见网友,去她农村的家玩,去看歌会,她穿了什么样的衣服……

犯人里面最多的是毒贩,有本地的、外地的,本地的一般是贩卖毒品罪,刑期都不太长。外地的大多是运输毒品罪,就是跑到缅甸,把毒品用避孕套装好吞到肚子里带到内地交给他们的老板,刑期基本都是十年以上,很多都是湖南湖北贵州四川的年轻人,喜欢玩网络游戏,一次大概能有2万的收入。贾楠和我是老乡,智力不好,20出头,一次吞了两公斤,是所有人里面单次运输量最大的,因此成了被取笑的对象。

“我遭人家骗了,价钱都没谈好我就克帮老板运了”他说。

“老乡,你在看守所有没有遭他们(本地人)打?我遭他们打惨了!”有一次他问我。

这边县里的看守所犯人打犯人是常事,如果你是外地人,那就更惨。

彝族人中贩毒的也比较多,数量也比较大,基本都是无期或者死缓。阿布呷贵是四川大凉山的,因贩卖毒品被判了死缓,快分下生产监区的时候找我帮他写了改造总结。他说他们村的人基本都是做这行的,有些一家两口都被枪毙了,有些一家人都在坐牢,除了做这个,他们也没有别的活路。在大多数地方,农村人除了外出做廉价劳工外,另外的选择就是犯罪,投胎决定了你的一生。

我念中学时的那个小县城,大小帮会就好几个,打架杀死人的事每年都有好几起。我读中学的那个学校,几乎每天晚自习放学后都有一帮社会上的人守在校门口,有时有好几帮,寻仇的,收保护费的,谈恋爱的,每次从校门口路过都很担心被找茬儿。在初中之前,我是典型的乖孩子,学习好,得到了几乎所有人的赞扬。上初中后,我离开了原来上学的地方到了县城最好的中学,话少、腼腆,又是外地农村人,不要说打架,就是看见别人打架,也吓得发抖,因此成了班上一些人的出气筒,没少受欺负。有一次,坐在前排莫名其妙就挨了班上最壮的那个男生一耳光,至今我都不知道为什么,也没人解释。仍然记得那个人打完我之后,脸上流露出的那种得意的表情,好像在说“不要问为什么,老子高兴打你”。后来,一次偶然的机会,我认识了一些朋友,成立了自己的帮会,抽烟、喝酒、逃学、打架,有了一些名气。之前欺负我的那些人,一下就像换了一个人一样,对我各种巴结。至此,我明白了一个道理,有些人喜欢欺负弱小,是因为不需要因此付出什么代价,这种人几乎都是外强中干,一击就溃。所以,反抗才有出路,这个道理在我今后的人生中无数次被验证。我也从此切换到了另一种模式。

犯人们私底下都把这里的监区长叫成老钱,似乎这样就和这里的最高权力有某种亲密关系了。

“到这里后,你们就不要把自己当人了,现在起你们就是活死人。”钱监区长经常对犯人说。

这是事实。

犯人们私底下流传着很多钱监区长殴打犯人的事,为一些小事就忽然大动干戈,下手狠,曾把一个犯人吊了三天。在向新犯们的讲述的时候,老犯们的表情里带着一点莫名的兴奋,没有同情。他们会用“贱皮子”来形容被酷刑的那些囚犯,觉得被打的人都是自作自受。除了刚来那天,我还没有见到老钱打其他犯人,但我能从那些老犯面对老钱时的表情里感受得到他们的恐惧。

没过几天钱监区长就找我去谈话了,面带微笑,像换了一个人。问了案情,说你案子的事我们不管,不要在这里惹麻烦就好。接着开始天南海北的侃,新疆、回族、逊尼派、什叶派、黑格尔……。最后还顺带给我洗了洗脑。

“国家强大了,政府对农民好了很多,连税都免了,监狱征地占邻村土地当地农民不讲道理等等……,农民不值得你这样做。” 他似乎对我的情况也并不是很了解。

我想说我自己就是农民,我也不是为了农民,最终放弃了。很多人是无法被说服的。很多年前,那个后来成了黑社会的人和我说,没有谁能改变你,唯有时间。

在那之后,钱监区长又找过我好几次,大多数时候就是给我说他的宗教观、哲学,还建议我找点哲学书来看,我顺势问能不能自己买书或者叫外边人给我寄进来。居然答应了。

主管改造的副监狱长和副政委也来找我谈了话,大概意思就是不认罪是你的权利,但要服从管理,总之就是“不要互相为难”。

月底的时候银行卡和一卡通办下来了,银行卡是给外面的人汇钱进来用的,一卡通是用来在监狱超市购物的,一个可以去两次,每个月限购300。

到十一月的时候天气转凉,在室内需要穿棉衣了,还好大理的冬天基本不下雨,天天蓝天白云。不像贵州,那种持续不断的阴雨让人抑郁。

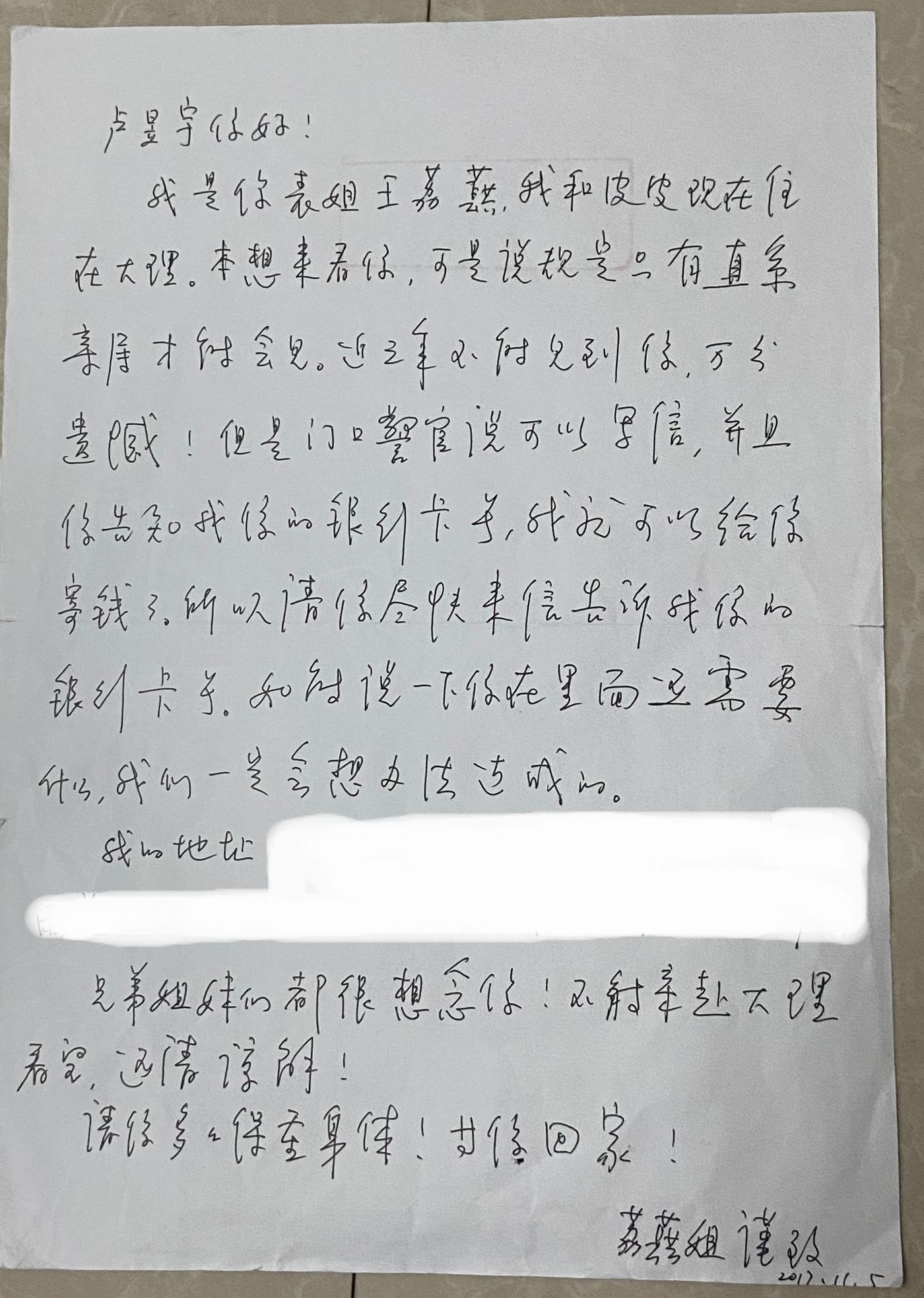

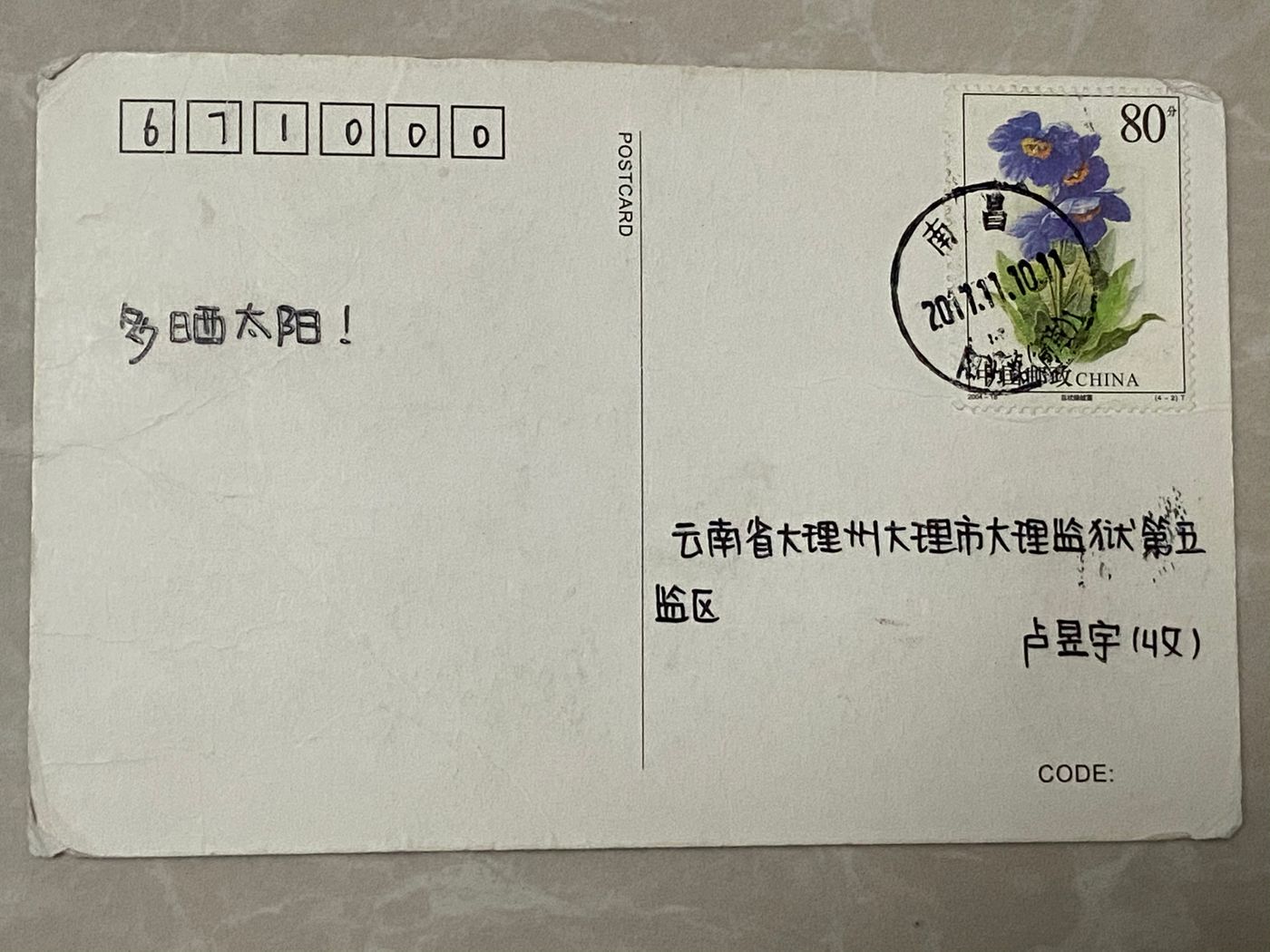

我知道,一定有很多朋友会给我写信,但通常情况下,我是收不到这些信的。也许是铁幕忽然裂开了那么一条缝,也可能只是分发信件的人走了神。总之,我收到了一封信和一张明信片,正面是埃菲尔铁塔,背面除了邮戳和地址外就写了四个字“多晒太阳!”。信是王大姐写的,她和皮皮现在都住在大理,要我保重身体,外面有很多人在担心我。

对于深陷黑暗的人来说,这就是太阳。

我马上就给王大姐回了信,天真的以为,还会收到更多的明信片和信件。

当然,最期待的还是收到简的来信,她有写信给我吗?

第一次见到简是在车站,我从福州坐了长途汽车到珠海,她来车站接我,灰蓝色的连衣裙,在站台上朝我招手。简从不化妆,衣着也很朴素,喜欢英伦风格的服饰,几乎每隔一天就要出去跑步。那段时间,我们骑车去了很多地方,凤凰山、淇澳岛。偶尔骑得太远,回到住处时已经接近凌晨了。我们没有什么具体的计划,没有对未来的期待,只是就这样一天天一天天的过着。

到十一月的时候,新犯可以买到东西了,成刚建议我先不要买吃的,一定要先买毛毯,因为冬天的晚上冷,这里的被子不够厚。买东西这天也就是监区的会见日,一个月只有两次,只有这两天是不用干活的。所有犯人都被带到超市门口,会亲、购物。

超市就在监狱大门左边那三栋排成凹字形的大楼的中间那一栋的一楼,这一栋是教学楼,其他两栋是监室楼,几乎每次去购物,都能看到一帮走路歪歪倒倒的老弱病残犯在操场上捡垃圾。超市大概有100平,卖货的基本都是些职务犯,身上那种傲娇隔着厚厚的墙也可以感受得到。在外面他们是官员、公务员,不是一般老百姓可以比的。即便进了监狱,他们的地位也远远高于主要由农民构成的普通囚犯,还可以把好一点的货物藏起来,只卖给熟悉的人。除了生活用品外几乎都是些我在外面没见过的,看上去让人很不放心的速食食品,可没有人在乎。结账的时候已经超出了限额好多,只好忍痛退掉了一些。没有毛毯卖,买了双棉鞋。

入监队除了新犯外,还有一个分队,就是监狱的艺术团,犯人们都叫它马戏团,基本都是些有关系刑期又长的人。他们排练的时候,可以听到各种乐器的声音从排练室传出来。我又想起了我从未实现的摇滚梦。

十一月下旬的时候,父亲来看我了,离上次来已经半年多了,这次不是警察找来的,是替朋友们来看我的,父亲记下了朋友们要的信息后,又开始给我洗脑了,说国家强大了,因为出了一个千古明君,政府也准备要恢复他的退休工资了……。还好会见时间只有20多分钟。

父亲年轻时也算前卫,是那个年代我们当地最早听邓丽君的人,至少是之一。父亲早年当兵入了共产党,退伍后又在国企上班,80年代初,他是我们当地最早停薪留职开始经商的人,很快就挣了不少钱,被评为当时全国100个先进个体户,我母亲也被评为全国三八红旗手,经常要去北京开表彰会,一时间无比风光,不停的有县里、省里、部里的官员来家里参观。每次有当官的来,家里都像过节一样,我母亲要提前一天就开始准备饭菜,因为忙不过来,还专门雇了一个保姆。

我父母喜欢帮助别人,村里的人都没少得到他们的帮助,村里的水、电都是他们那时候出钱安装的。通电以后,父亲又找北京的朋友买了当时最好的电视机和录像机,松下。第一天装好电视的时候,几乎全村都来了,但是信号太差,必须专门有人在楼顶上转天线……。

好景不长,我父亲脾气太直,得罪了一些官员,90年代,父亲的农场被政府整垮,开始了他漫长的上访生涯……

临分配前,一个说话相当和气的警察和杨晓泽一起把我们带到了教学楼的一间全是电脑的教室了做了心理测评。就是在电脑上做一些问答,但我没看到最终的结果。

两个月时间很快就过去了,每个新犯在分配前都必须要写一份认罪悔罪书,痛斥自己的罪行、感谢政府,感谢党,发誓服从改造、重新做人。我提前和杨晓泽说我不会认罪也不会写认罪悔罪书。

钱监区长叫杨晓泽来通知我过去的时候,我已经料到了。

“听说你不写认罪悔罪书?”钱监区长问。

“我没有罪。”我说。

又围了几个警察过来。

“不写就不能减刑。我们是为你好。”他又说。

“我不减刑。”我说。

在这个事上,我从来没有动摇过,对有可能发生的任何情况,我都有心理准备。

钱监区长又接着说:

“这样吧,认罪悔罪书可以不写,写份保证书吧,就写你不认罪,但保证不违反这里面的监规。”

我考虑一下答应了,因为他答应过帮我拿书进来。

老犯们说之前也有死活不认罪的,但都被折磨得很惨,我似乎算是幸运的了。

临分配前几天,新犯们忙着互相留联系电话和地址,我没有地址和电话可以留。别人留给我的,我出于礼貌假装记了下来。我和他们再也不会再见了,我心里清楚。

老犯们和我说“好日子结束了”的时候,我还不以为然。

直到分配那天,钱监区长也没有兑现关于书的承诺。我们几十人背着被子衣服盆子零食,被警察带到超市门口的操场上,像市场的牲口一样陆续被领走。走之前,所有人都被脱光衣服检查了一遍。我是最后被领走的那一批,去了四监区。

四监区是服装生产监区,因为白天所有犯人都要在车间,两个警察就先领着我们去了车间。车间在三楼,里面摆着一排排的各种样式缝纫机,好几百台,每台机器后面都有一名苦逼着脸的囚犯,门的左边就是警察办公室,办公室外面有一张大办公桌,有两个警察正在那里打瞌睡。登记完基本信息后,我被分到了一分队。一个值班员带着我到了一台缝纫机旁边,指着机器说以后这就是我的了,接着又发了一些配件和废布给我,要我先自己熟悉下机器,不停有老犯过来搭讪,无聊的人们。

车间的厕所在最里面的位置,只有两个没有任何遮拦的水槽,入厕时总是人满为患,像挤高峰期的公交一样,里面的出不来,外面的进不去,臭气熏天。

下午饭就在车间吃,犯人们得分批一排排的蹲到警察办公室门口、厕所外面的小块空地上吃饭。又有几个老犯跑来搭讪,询问我刚买的新棉鞋。

晚上7点多才收工,收工前要排好队等警察来一个个的搜身,搜完后再按顺序下楼,再在楼下排好队列,喊着口号回监室,所有这一切都要小心谨慎,一个人出问题,警察就会惩罚所有人,有些犯人就会骂那个惹出麻烦的人。

监室从原来那栋楼的六楼换到了一楼,床铺也变成了上铺,下铺要老犯和有关系的犯人才有得睡。号室里的人还算友好,问了我的案情,我无法给每一个人都解释一遍,就直接说了法院强加给我的那个罪名。无奈地想到《肖申克的救赎》里面安迪和瑞德的对话,安迪说他是无辜的,但瑞德说“这里每一个人都是无辜的。”

和入监队一样,组长睡一号床,还有一个值班员也睡在这个监室。每个人都很累,一到点就赶紧爬到床上睡了,因为换了床,我睡不着。

“这里唯一开心的事就是睡觉了。”睡在我对面的朱立说。朱立也是贵州人,和其他大多数在这里坐牢的外地年轻人一样,也是运输毒品罪。朱立父母在广州打工,从小也在那边长大,有一摞家里寄来的他的照片,照片上有名车,也有美女。

早上6点就要起床,忙着排队洗漱、蹲坑、吃早点,7点出工的时候天还黑着,等到收工,天还是黑着,除了下午从窗户外面漏进来那一点,一般情况是晒不到太阳的。有时候警察还要在收工后开会,基本没有空闲的时候,等到偶尔有一点时间,已经是精疲力竭了。

陆续有老乡跑来看我,闲聊,教我操作缝纫机,还送了些零食。

整个分队有110多人,很多重刑犯。除了值班员,生产组长、裁床、总查、配货、机修等,还剩下70多人要踩缝纫机,这里最苦的工种。主要生产各种工装裤,一条裤子拆分成了很多工序,通常一名犯人就只需要做一道工序,不难,但任务很重。负责管理的是犯人,就是生产组长,生产上的事基本上就是他们来安排。警察不懂,没有警察会去学缝纫。在以挣钱为主的监狱,这些犯人的权力有时候甚至比一些警察还大。对需要减刑的犯人来说,产值高,考核分才高,减刑才快,这就需要有生产组长罩着。和生产组长搞好关系对普通犯人来说至关重要,拍拍马屁,私下送点礼。组长值班员们要是对你不感冒,就会处处为难你,给警察打小报告,警察骂你两句算你运气好,打两下也是常事。所以一些犯人成天“打油”也能拿高分,减刑快。另一些再怎么努力也完不成任务,减刑慢,还经常被警察找麻烦。

我算是例外,我不认罪也不减刑,更不会拍马屁。王毅跑来和我说,不减刑的话,坐在这里‘打油’就行了,看到警察来就假装踩起来。

“那些草包看不出来”他说。

王毅50多岁了,贩卖毒品罪,无期徒刑,已经是第二次坐牢了,这次是取保期间又贩,减刑基本无望,又在监狱“出了几次事”,所以来了6年了仍然还是无期。偶尔会有人问他:还能不能活着出去?

王毅和我一个监室,偶尔会和我说他之前和警察对抗的事。

“我不怕他们打,但是我怕他们挂我!”他说。

“刚挂上去就开始叫。”睡我下铺的郑龙总是在取笑他。

“以前那个杂种教导员太狠了,完全把我挂到门上了。”王毅试图辩解。他也算是四监区的名人了,完全不把值班员组长放在眼里,一般情况,警察也不会管他。

所谓“挂”,就是监狱里流行的一种酷刑,把犯人的双手从后面抬起来反铐到窗户上,脚尖刚好着地,一般情况就是挂半天或者一天,能撑过一天的很少,大多都很快认错求饶。

听了老犯们的描述,我隐隐有了一些恐惧。想想之前我和警察发生过的冲突,我并没有很害怕。但恐惧是会传染的,它们从每个人的眼神、表情、话语里流露出来,弥漫在空气里,最后钻进你的心里。比酷刑更可怕的,是每时每刻都压抑着你的恐惧。

在这里,警察就是法律,可以因为一点小事,随口就罚你,抄规范或者原地踢正步,或者其它他们觉得能给他们无聊的一天带来点乐趣的惩罚方式。被罚的犯人要庆幸,总好过被警察打。抄规范并不轻松,意味着你要在一段时间内要把本来就很少的休息时间全都用来写无聊的字了,有些犯人抄了一个月也没抄完……

第一个月和第二个月还算顺利,中途有一帮年轻警察把我找去问了几个问题:

“你为什么要做这件事(指非新闻)?”其中一个问我。

“为了我自己。”我说。

“还好你有自知之明。”他说。也许这是他想听到的答案。

“你这个案子,判寻衅滋事确实不合适。不过你肯定做了犯法的事,不然公安不会抓你。”另一个小队长说。

人们总要为自己的行为找出正当理由,通常,警察会认为自己是在执行法律,即便是在殴打、虐待那些囚犯的时候,这样他们就不会产生任何心理上的不适。他们当然不乐意去相信他们的监狱关押了无罪的人,即使他们也觉得“寻衅滋事”这个罪名太荒谬,但他们认为:“你一定是做了别的什么事,只是没找到证据而已。”

到四监区的第三个月,也就是过年前的那个月,我的生产任务就是全额了。我没有能完成,被罚抄规范十遍。我不想抄,但每个被罚的人在抄,我就有了“他们都在抄,为什么我不能抄呢?总比被警察挂起来好吧?”的借口 。

抄完之后我就后悔了。

“你们在变相体罚犯人。”我去找了监区的教导员魏黎明。

“你都抄完了,有什么关系,不过我们会商量一下。”这个魏黎明也是刚从入监监区调来,之前就找我聊过。

魏黎明是话痨,在入监队上课的时候,就经常延长时间。因为和钱监区长不和,调来了四监区。四监区不需要给犯人上课,但他仍然会找机会,占用犯人的休息时间给犯人开会,高峰时一个礼拜就开了6天的会。

到过年的时候,长期见不到阳光的监室里面已经很冷了,还好我已经买到了毛毯,晚上不至于被冻醒。过年前几天,我的保暖内衣丢了,我找遍了整个晾衣间都没有找到。接近200人的同款囚服集中晾晒在一个100平房间里,被别人收错很正常。不过,每人只有两套内衣,掉了监狱不会管也不会卖给你,只有自己挨冻,我必须去找警察,找到了魏黎明。

“你自己先找找再说”他说。

“找不到能不能卖给我一套?”我问他。

“不行,我做不了主,监狱有专门负责的科室”他很直接的就推掉了。

春节那天,所有人都忙着过春节,犯人忙着参加各种赢奖品的活动,警察只想早点完事回家过年。我还在找我的衣服,仍然没找到,我又去找了魏黎明。

魏黎明马上打开广播,叫所有犯人统统把衣服收掉帮我找衣服。我一下就后悔了,早知道这样我就不找了,这家伙明显是想让所有犯人都恨我,已经有些犯人开始骂了,我憋了一肚子气。没过多久,内衣竟然找到了(估计是收错掉那个人交出来了),魏拿着我的内衣得意洋洋地朝我走来,大声说:

“罪犯卢昱宇,明明衣服没掉,故意来纠缠警察,扰乱监管持续,按规定要扣分。”

“随便扣,最好关我禁闭!衣服我也不要了。”可能是之前憋的太久,我一下就爆发了,把衣服接过来扔到地上。

周围的犯人都围了上来,雷一下语塞,觉得很没面子,就掏出手铐,把我拉到窗户上反铐起来,走了。

过了不久,出来两个年轻警察,要我好好冷静一下,认识自己的错误。我没回应,便叫来一个值班员付井守在我旁边不停地给我洗脑,总之就是“好汉不吃眼前亏”,付井之前曾借给过我一瓶维生素,所以关系还算不错。

监室的人已经在看春节联欢晚会了,不时有笑声传出来。付井见没什么用,又跑去找魏黎明。

“教导员说,今天过年,扣分就不扣了,但要写个检查,要不他面子上也过不去。”付井很快就回来了。

天气太冷了,腿都僵了,我犹豫了一下答应了。

这是被关进来后第一次写检查,我又自责了很长一段时间。时间真能改变一个人?

我没有过节的习惯,春节也一样,但对于监狱里的人肉缝纫机来说,过年可以休息三天,可以比平时多吃些肉,还可以晒到太阳,大理冬天的太阳太温暖了。

2014年春节,简没有回家。年前的一个多月是我们一年中最忙的时候,每天都能搜索到无数的信息,我们不停的搜索、整理、下载、上传,没时间去考虑过年的事。国宝找上门来了,两个,找我做了笔录,警告我以后不要再发信息了,我说如果我违反你们的法律你们可以抓我。简怼了他们几句。又过几天,房东找到简要我们搬走,开始有陌生人来门口催我们搬走,过完年没几天,楼下的水管又被人用刀砍断了。我们能往哪里搬?和简商量后我们决定去大理,我们之前都去过,喜欢那里的天气。消费不高、无数的游客也会让我们显得不是那么特别,可以避免很多骚扰。

小波的床挨着我的床,很少和号室里面的人说话。不过,自从我和魏黎明吵过架后,他就有事没事来找我聊天,或者路过的时候朝我扔废布,我们很快就熟悉了。有一次他趁打扫卫生的机会,带我跑到监区的小图书室,偷偷拿了好几本书出来,有《图说欧洲史》、《拿破仑转》等等。

小波说,他之前被这里的警察打过,一直在向住监检察官告打他的警察。他问我如果写信给省监狱管理局,有没有用?我说据我的了解,没有用。而且你的信根本就寄不出去。因为一直告状,这边警察也不喜欢他,所以分不到好做的工序,很难完成生产任务。没过多久,小波就调到了别的监区。

第四个月开始四监区取消了完不成任务罚抄规范的惩罚了。

四监区有三个疯子,小叶、吴天、章魁。

小叶的缝纫机就在我的缝纫机的隔壁,边踩机器边不停的自言自语。第二天早上在篮球场集合出工的时候,四百人都按定位蹲在球场的水泥地上,小叶不蹲,旁若无人地站在那里做着交警的各种手势,口中念念有有词,周围的犯人和警察肯定都已经麻木了,没人在乎他说了什么。小叶没几天后就满刑了,不久就有消息传进来,他出去两天后就被关进了精神病院,因为放火烧了自己家的房子。

“正常,关在这里不疯才不正常。”犯人们说。

还有两个也是不蹲的,一个是吴天,在后面的分队,总是对着空气大声说话,但离得远,听不清楚。

另一个就是章魁。和我也不是一个分队,但辨识度非常高。即便是离得很远,被迫弯着腰、小碎步走在囚犯队伍里的章魁也能轻易的被认出来。章魁永远穿着束缚衣,仿佛已经和那套蓝色牛仔布做成的刑具融为了一体。即使是晚上睡觉也要穿着束缚衣,当然也就洗不到澡。章魁的束缚衣后裆的位置永远有一块黄色的斑,很远就能闻到上面发出的类似腐烂小动物的味道,上厕所应该也很困难吧。监室的犯人都很嫌弃他,经常骂他,他不还嘴,只是一如既往的自言自语、歪着满脸胡渣咧嘴抽搐。章魁拒绝干活,出工时就坐在小凳子上,警察安排了犯人专门值守,偶尔有心情不好的警察会打他一拳或踹上一脚。有段时间,警察们又发明了新的方法,缝了一个只有嘴部有洞的黑头套套在他头上。值班员们无聊的时候就就从那个洞里塞进去一颗花生或者别的什么,看着布洞里机械地咀嚼着的嘴哈哈大笑。

章魁以前也是值班员,据说是得罪了警察,又有人说是家里发生了变故,行为开始不正常起来,好几次自杀未遂,连累周围的犯人被罚,犯人们都慢慢开始嫌弃他,经常会骂他。很多人都认为张奎是装疯,有人私下和我说最佩服张奎,因为他能装这么久。每次看到张奎我都很难过,我不知道,他们会不会在将来的某一天也给我穿上这种束缚衣,如果是那样,我该怎么办?我决不允许自己落到那种境地,哪怕是死,也好过这样毫无尊严地被折磨、被取笑。

因为没有生产任务的压力,我出工后大多数时间都在“打油”,听旁边的人聊天。贾楠(一次吞毒两公斤那个)的同案也在这里,离我的机位不远,好像也有智力缺陷。听其他人说,他们的老板专门找他们这种人,骗他们去帮他们带货。老板貌似很安全,在这里,有很多因为体内藏毒被关进来的,但至今还没有看见他们的老板被关进来。

日复一日,出工收工,天气在变暖,路边的樱花开了又谢,果子越来越大。警察忽然宣布放假三天的时候,才留意到已经是5月1号了,所有人都高兴坏了,这是之前从来没有过的事。监室有人在说现在国家有钱了,不需要挣犯人的钱了。我无心反驳,我们的生活轨迹像两条方向不同的直线,短暂相交后又各自走向不同的地方,永不再会,何必浪费时间。

也有坏消息,5月份开始,完不成任务的犯人收工后要被罚队列训练了。

和小哑巴的冲突注定会发生,第一次看到他打人的时候,我就有预感了。小哑巴是警察,刚分来监狱没几年,说话时吐字有点不明,犯人们私底下都叫他小哑巴。小哑巴之前是四分队的主管队长,在那边把犯人打伤后被调到了一分队,降级了,心情不好,经常拿犯人出气,已经有好几个犯人被扇耳光了。

我第一次找小哑巴报告我机器坏了的时候,有很大一部分原因就想克服一下他打人给我造成的恐惧,太难受了。机器坏了是可以计时的,这样可以少点任务,虽然对我也没多大用。

小哑巴反应还算正常,叫我回去等着。我一个人在机器前面等了很久,也没有人来给我算计时,于是我又去找了他。

“你以为你是谁?卢昱宇,要是在外面,我早就弄死你了!”他像吃了炸药一样。

“我机器坏了。”我又重复了一遍。

“你的组织已经不管你了,你不要以为你牛逼得很,滚回去!”小哑巴一边骂一边用手上拿着的水杯指向我的额头,我全身的血液似乎都涌到了头上,水杯刚碰到我额头的时候,我迅速弯下腰,用手指着我的头对他说:

“来,现在就来整死我,不整死我我看不起你!”激动起来后,往往说不出什么道理。

小哑巴一下愣住了,旁边的值班员是不会放过这种给警察甜菊的机会的,一下跑过来扭住我的手。这时候小哑巴回过神来了,掏出手铐把我反铐上,往警察值班室门口推,我开始担心这傻逼会把我“挂”到窗户上。还好,四监区的监区长和一伙警察从值班室走了出来,看到是我,就把小哑巴拉开,把我拷到了窗户边上。

四监区这个监区长很年轻,据说家里有些关系,平时很少出现在犯人面前,基本不亲自处理犯人的事务。到开饭的时候,警察叫值班员给我打来饭菜,我气头上吃不下。紧接着又陆续来了好几个警察劝我吃饭,但我下午饭也没吃,人生气的时候饥饿感很弱。到了晚上,监区长出马了。

“你的事我知道,我觉得你能做这么大的事还是很厉害的,没必要为了这点小事动气吧?也没必要把事情弄到监狱领导哪里去吧?”他说。

“事情是不大,但这次不反抗,还会有下次的。”

“好,你说说你的要求。”

“我希望以后不会再有这种事了,还有就是你们曾答应过我可以拿书进来,我想买书。”

“就这些?好,都没问题。现在可以吃饭了吧。”

" 好。"

事情看起来是结束了,重要的是可以买书看了。

小哑巴并不甘心,要把丢掉的面子找回来。第三天,他就要生产组长给我换工序,这个时候换工序,明显就是要我完不成任务被罚,我直接拒绝了,生产组长说我也没办法呀,我说我不怪你我自己会处理。虽然才来几个月,这里的生产组长对我还蛮照顾的,安排了一些好做的工序给我,大概是看见我连警察都不怵。

我直接去找了小哑巴,小哑巴这次也聪明了,并没有恶言相向,而是面带微笑的说,安排工序是他的权力。。。。。

再次开始绝食,坐在机位上不干活,拒绝劳动。到了晚上来了个副监区长,说监区长出差了,委托他来问我有什么要求。我说你们食言了,我唯一的要求就是一定要调离四监区,这个副的监区长见没什么谈的余地,聊了些无关的事走了。

绝食到第四餐,监狱的调令下来了,几个年轻警察来叫我收拾东西,表情看起来像是要把我撕了一样,不过我已经不怵了。

(未完待续)