2020:我们时代的爱无能

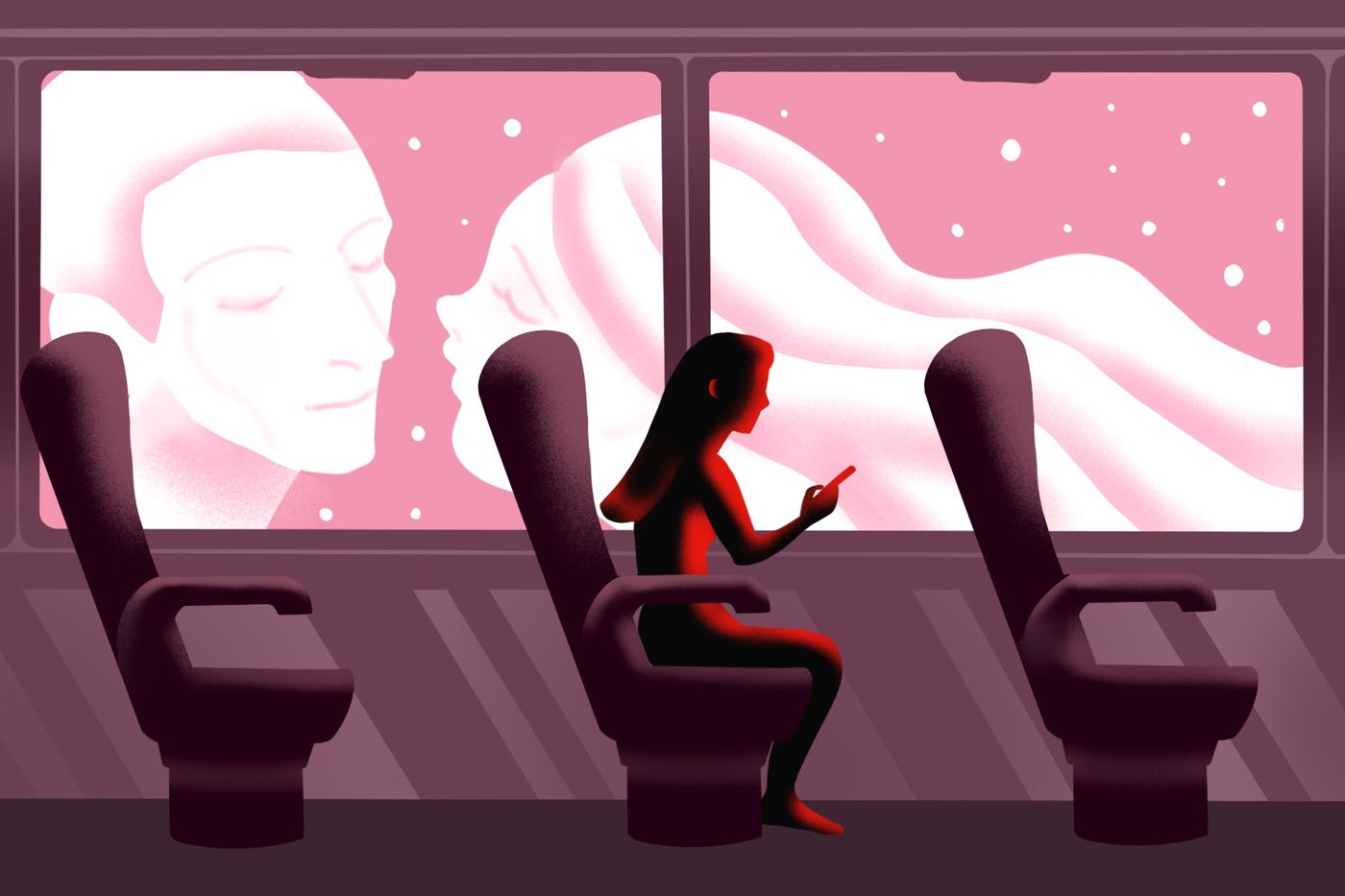

好久不见,又是冬天了。有人又开始恋爱,有人又开始过节,我又开始听 My Little Airport 六年前的一首《爱情 Disabled》。歌里一气列了耶稣、奥修、昆德拉、高达、小津安二郎、毕卡索、夏卡尔给爱情开出的 21 个形容词,复又回到那一句 love disabled:“我们时代的爱无能”。

2020 年,“时代” 几近炫技地展示着自己的重量,让 “2020 的爱” 看起来头重脚轻。

当下的爱被泡在这样一瓶时代溶液里:宏大叙事对私域包围倾轧,新技术让古老的远近感官失衡,女性议题的艰难推进对亲密关系提出挑战…… 我们主动开创、同时也被迫步入新的空白地,在这里,旧的关于爱的神话好像已被解构得濒临破灭,新的脚本又只有模糊的草图。

12 月初,我邀请了三位朋友一起来聊 2020 年的爱,聊我们时代的爱无能。一个月的时间里,我拟定主题大纲,大家断断续续地用文字和绘画互相写信,完成了这一份线性展示的错综对话。

放上歌,热好喝的,邀请你读:

- 2020 年,谈论爱是更轻松的吗?

- 波伏娃和萨特能网恋吗?

- 踩碎水晶鞋之后,happily ever after?

- 时代泥潭的畅想

- 特辑:年底荐书

01:2020 年,谈论爱是更轻松的吗?

如果年初问这个问题,是在新十年的开头反思现代爱情;年末一问,一下子有了好多新的意涵:2020 这个数字的引力太大了,是瘟疫时期的爱情,是以美国大选为代表的立场极化下的爱情,是离婚冷静期即将实施前的爱情,是大环境剧烈波动、确定性锐减、个体对自己命运愈难掌控的爱情…… 在公共讨论愈发焦灼、撕裂、致郁的时候,讨论亲密关系会比讨论公共议题更容易吗?爱的话语受到公共讨论的影响吗?在今天,爱是否(还?)能为人提供远离大环境的小庇护?政见不同的人,十年前和今天相比,哪时更容易相爱? 2020 年,谈论爱是更轻松的吗?

【吐冷】加缪在《鼠疫》里写到封城结束的一刻,火车进站,人们立刻就能见到自己的爱人了,此前数月间不断试图突围的焦灼、悬而未定的担忧、无处发泄的激情,在停靠的一瞬里紧绷,突然近乡情怯地生出迟钝、犹疑来。

如果存在某种所谓 “2020 的爱情状态”,书里的这一刻在我看来非常接近了。在大变局里,渴望爱,也是渴望庇护所,因此对 “爱” 本身反倒放松了。过往常讨论 “爱的神话” 的崩塌,此时的希冀却支撑起了一度摇摇欲坠的爱,让它变成个体内心的灯塔。“爱” 好像获得了 easy pass,却在真实靠近的一刻,在近乡情怯的转折点,又看到老的问题无可避免地浮现。

当然,在 “谈论” 上,灯塔就完全不是那么一回事了。在关于爱的具有公共性的言说、在爱的实践上,似乎一地鸡毛、持续撕裂才是亲密关系的常态。

【BIBIBI】“世间好物不坚牢,彩云易碎琉璃脆”,白居易的诗很适合形容爱情的不定态。从聊斋聂小倩宁采臣的人鬼情未了到发表在未名 bbs 站的 “所爱隔山海,山海不可平”,人们习惯了给书里的爱情做加法,将其描述成打破桎梏的,纯洁的,隽永的美好集合,却又越来越缺乏给世俗爱情做减法的耐心,随着年龄和阅历的增长,递减的是我们在等式中减掉诸如车子房子距离身份等等物质现实的勇气。

吐冷说 2020 年的爱好像有了一张 “easy pass”,那应该是一张将爱轻轻拿起的单程票,至于之后是被轻轻放下还是被重重摔碎,问题好像又回到了那个做加减法的原点。

我没法切身回答 “2020 年谈论爱是不是更轻松了” 这个问题,因为剩下的二十几天是不够我这个单身狗找到答案了,在这个问题上,我更认同吐冷说的 “关于爱的实践,一地鸡毛和持续撕裂才是常态”,也坚信爱情不是在某个特定的时间节点和身份状态下所必须完成的任务。

【i2】其实这个问题读了好几遍我都没法很好地 relate,想了很久,发觉我的疑问在于:为什么是对爱情的 “谈论”?我期待的问题好像是:"2020,选择去(或以更主动的姿态付出)爱是更加容易的吗?",类似这种。

前段时间在看 e.e. 卡明斯的《我,六次非演讲》,顺藤摸到他写的诗,有一句写:“Knowledge has taken love out of the world/and all the world is joyless joyless joyless”,感觉一下子命中。这学期正好在申请,于是翻箱倒柜似的回看学过的东西和做过的项目,发现知识积累到现在一个很讨厌的后果是,我被太多不知来处的观念裹挟,而这种来自外部的观念,或因为它的 “权威性”,或因为它是 “主流”(= 大家都这么说),潜移默化地影响着我的判断。这种情况并不限于学术领域,日常生活也一样。所以可以说,我有时候是在刻意追求实践。不过知识虽然讨厌,但它至少让我意识到我作为 “人” 的存在和局限,于是我会觉得,时代变幻技术更迭,爱会越发呈现出它作为 “人之基本需要” 的样子。在这层意义上,爱变得容易被接受了,就好比超冷的冬天好像更容易产生想恋爱的心情。我觉得人的本能是有共性、甚至超越历史的。或许这是我少有的一种信仰。

【吐冷】和 i2 私信聊了关于 “谈论” 的疑问,发现对我来说,从 “谈论” 而非 “实践” 切入写作好像是非常自然的。在搭建本篇四个问题的框架时,我在每一问里都下意识地安置了涉及公共性的面向,反思起来,是我在本质上相信亲密关系与公共实践(或者说爱欲与政治)是有关联映射的。亲密关系的小单元虽然由 “自我” 与 “他者” 构成,但他者亦有大小虚实,两个个体的情感交流中亦内嵌了最基本的政治实践。

i2 的疑问很贴近我对她一贯的认识,她是一个非常直感的人,往往比我更知道怎么去爱,更愿意将自我投入进他者。相较之下,我确实 joyless,更执着于理性和爱欲的关联(in my shameless defence, 努力靠近亚里士多德),我们对爱有着两种完全不同的接近途径。

【i2】吐冷对我的认识算是八九不离十了。“直感” 对我而言其实是一种反抗:并不是说不看理论或不去思考,只是我会把感受放在优先位置。知识 / 理论越难解越抽离,我越倾向于先用直接经验去感受它。或许对于爱情我持有同样的对策。

但话说回来,以上观点其实是被写作,或者说 “谈论” 爱情这件事情逼出来的。对于爱情这种议题,我要么直接实践,在实践中被一些很具体的感受刺激到,于是产生思考;要么跟朋友八卦,看看别人的经历转化成的各种媒介,不过那些素材应该算叙述,并不期待或要求一来一回的那种讨论。总之对我来说,爱是作为很内向的东西自己慢慢想的,写下来交付给文字算是极少的情况了,谈论更少。我可能是觉得,有啥好谈的嘛,我说再多最后还不是凭自己感觉...... 大概这也是我为什么总觉得感觉对的话跟谁都能恋爱。谈论得太少了。

【吐冷】开头提了 “关于爱的具有公共性的言说” 与 “一地鸡毛”,这其实就是我想聊的 “谈论” 之一,展开说是:当下公共讨论中涉及到爱的部分,以及整个愈发撕裂的公共讨论生态对亲密关系的影响。

进入到(或者说暴露在)公共视野里的亲密关系,一种被宏大叙事裹挟,例如抗疫中的夫妻情深,无论是谁和谁的什么故事,都是为了服务另一个无处不在、无所不含的大象主题,“小爱” 已经不存在了,爱必须、必然是大爱。另一种则是局外人愈发侵入性的窥探,结合当局者的主动曝光,这种偷窥癖与暴露狂(加起来刚好是全人类)的合谋,让私域的边界更加脆弱,一切都好似观台上戏,演员面孔模糊,只看出是黑白红中一色。歌颂也好,八卦也罢,“谈论” 愈发丧失对复杂性的理解,丧失异质性的可能。也正是在这 “谈论” 的崩溃中,我们对爱的集体想象走向萎缩,实践爱的可能也就此收窄。这是公共对私人的入侵、污染、吞噬,承接这个逻辑,有了关于爱能不能成为庇护所的讨论。

反过来从私人出发,我其实在 2020 产生了更大胆主动的一种设想:我们有没有可能不是消极地逃避进亲密关系,而是积极地去建构一种亲密关系 —— 在这种建构本身里,就有了我对 “大” 的反抗。这就好像是说,愈是撕裂,我就愈要实践弥合;愈是颠沛,我就愈要奢侈地去爱。像是《The Good Fight / 傲骨之战》中 Diane 和 Kurt 的爱情超越了党派政见,成为安宁之地、稳定纽带;也像是《Interstellar / 星际穿越》,穷尽一切的绝望境里,爱是最后的解答。

老实讲,多思懒动如我,实践起来很难。这其实又回到我和 i2 的不同,虽然我们都想用实践爱为反抗,但两种 approach 里,她的直感就是更落地的,而我总是更抽离。不过 2020 我确实看到我的同类里有人在这么做,受到极大鼓舞。

【BIBIBI】在谈论爱情时,如果加上现实和时间轴,爱就好像不复原来的状态了,这可能也是让我游离在凭直感去爱外的原因之一。由此联想到,如果将爱情从时间的维度解绑,不要求不期许在将来两个人的命运继续有交集,谈论这种形式的爱在 2020 年是不是更轻松些?

【吐冷】像电影《Before Sunrise / 爱在黎明破晓前》那样,彻夜长谈,黎明拜拜。被当下现实局限,只能拥有过去时代幻想的、短暂的、有始无终的浪漫。

【i2】(此处响起 FINNEAS-Lets Fall in Love for the Night)

【吐冷】构思这个选题的时候就一直在考虑,我想要谈论的 “爱” 是什么,是理想中的爱情,还是现实中的婚姻。BIBIBI 的 “如果” 给了我启发:理想爱和现实爱被拉扯得越来越远,我们越来越难调和这两个极端,只能问出一串 “如果” 来假设某种满足理想的、又能够逃避现实压力的爱 —— 这大概正是 2020 的症结所在。

在那些沦为庸俗的浪漫电影里面,爱的实践通常起源于一个美丽的诱惑,最终经过波折、妥协,settle 在理想和现实中间的某个地方。但我们今天好像越来越难想象这样一种落实到中间地带的具体实践:理想的爱是长明灯塔,被寄托越来越多的期望,被供奉到遥不可及的高位(我自己很可能全篇写作都在干这件事);而现实的爱几乎不能被称为 “爱”,立刻联想到婚姻、家庭,再往下便是催婚、房价、冷静期,是不堪承受新观念冲击、同漏洞百出的僵死制度绑定、拖泥带水引出一长串现代生存压力的、已经不复是 “爱” 的东西。

【BIBIBI】提出这个问题的时候,我脑袋里确实有想到电影《爱在》三部曲,不只是因为初次相遇时两位主角的个性碰撞和只着眼当下,有始无终的浪漫,也因为九年后久别重逢,决定不顾现实,将爱情在时间尺度上延续下去的两人,却也在第二个九年亲手揭开 “金风玉露一相逢,便胜却人间无数” 的爱情走进婚姻后崩塌解构的真相。更加让我久久无法忘怀的是《Before Midnight / 爱在午夜降临前》最后的场景:海边,夕阳,不再年轻的两人,和 “Still there”。是如吐冷所说理想爱情面对现实妥协的中间点,是千帆过尽蒙尘褪色依然还在的 “爱”,还是爱情经过现实鸡毛蒜皮的沉淀后早已变质成不能称为 “爱” 的东西,亦或三者兼而有之?似乎只有时间能给出对每个人不同且独一无二的答案。

将爱情与时间解绑可能是一个伪命题,换句话说我内心已经为这个问题预设好了答案。提出问题后,我反复询问自己期待的答案到底是什么。也许是,在谈论爱大概不轻松的 2020 年,对经历爱情的不同状态直到变质,与另一个人分享一部分的生活和一部分的自我,保留一点点的期待。下一个九年,不知道我的答案会不会有所不同。

02:波伏娃和萨特能网恋吗?

原以为网恋已经聊烂了,结果 social distancing 又将人际关系的线上化变成一种近乎强制的大势所趋。上课、办公、婚礼、葬礼…… 生活的各个面向、各种仪式似乎都可以打包塞进一个 zoom 会议号 —— 那么爱呢? 波伏娃和萨特能网恋吗?白云和黑土呢? 爱从建立到维系,非真实接触不可吗?互联网加深了我们的爱无能吗?一种越来越转移到线上的亲密关系会是怎么样的,像科幻电影 Her 里面的那样吗?

【i2】虽然不觉得线下空间里情感联系的建立就一定多么有效,孤岛大概就是常态,但线上空间一个更大的问题在于,我们都分别在自己的时空当中,用一个端口断断续续地接收对面的信号。这不是那种去准备好拥抱对方真实自我的合适状态(最近期待一种扔掉自我投入对方的爱情 // 可能也就是想想...)。一般要是碰到喜欢的人,我好像会倾向于把对话框的存在给忘记,去翻翻这人爱看的书和电影,碎碎念或是长篇大论,反正各种静止的、已经失去时效性的东西。我总觉得那些静物似的材料在线上的语境里更能让我感受到对方的存在。

【吐冷】确实,互联网的即时性也带来交流的错位和失真,这让我们难以准确地感知对方,也难以准确地表达自己。腾讯研究院访刘海龙那篇提到,尼采用笔写的《悲剧的诞生》有更多长篇大论的深度思辨,后来用打字机写的《查拉图斯特拉如是说》则多是短小的箴言论断。从笔到打字机已经如此,互联网又会对表达造成什么影响呢?

放在一段亲密关系里,当每个人自己的表达都已经受到损耗,隔空理解对方又磨损掉一些,层层累加。哪怕萨特和波伏娃靠微信恋爱,大概也会面临新的阻力。

于我而言,我向往亲密关系里具有挑战性的对话,能成为关系进步和自我成长的里程碑的对话,它同时是内向的拷问,也是双方的交锋 —— 而互联网无疑削弱了这种对话的可能。在爱情的催化剂下,互联网加剧情绪巅峰到消耗跌落的反复循环,精神刺激成为麻木常态,阈值提高了,留存下来的却大多空泛模糊。若要在线上建立高质量对话,就要持续地、比线下付出远更多努力地去对抗人性的弱点,对抗媒介的特点,对抗产品经理苦心埋下的陷阱。

i2 说期待一种扔掉自我投入对方的爱情,这反倒是我最害怕的:我害怕在爱中主体性的丧失甚至模糊,这也是我们的两种不同路径表现在实践上的具体差异。我对自己主体性完整的重视,其实踩在自爱和自恋的边界地带,如要防止淹死在自恋的湖里,我需要的也正是我发自内心向往的对话,带来对同质性的突破,而大多互联网产品的核心算法都只是为了让湖面倒影更清晰。

【BIBIBI】对我来说,网恋最大的问题还是主观或客观的失真。拿偶像打比方,当我们喜欢一个偶像的时候,TA 在网上是自带几十个人设标签,三百六十度无死角的完美形象,而当我们讨厌一个偶像的时候,对方就是黑料缠身,劣迹斑斑,从神坛跌落摔个粉碎的泥塑娃娃,可不管是完美的神还是摔粉碎的泥塑娃娃,都离 TA 的真实形象相去甚远。同样的,在亲密关系中,当我通过互联网喜欢上一个人 / 对方喜欢上我的时候,当我们通过窗口中的文字,语音甚至表情包去拼凑对方的形象时,我会怀疑这份喜欢更多的是因为真实的自我,还是因为被互联网无限放大的优点和虚拟形象呢。

尽管并不认为线下能避免失真这个问题,我确实更喜欢看到对方真实、开心的笑容。

(结果一回神发现自己手中拿着红色药丸和蓝色药丸)

【吐冷】(always the red one, Neo)当然了,或许对互联网的苛责是因为我们关于爱情的设想在今天已经过分古旧。像我所向往的、互联网难以承载的那种 “艰难对话”,依然来源于纸张的喂养。更年轻的 internet-natives,那些真正在线上水域中成长起来的鱼,也许能够在他们的媒介环境里建立起一种全新的亲密关系模式 —— 这几乎是一套考验人类进化水平的全新 “图灵测试”:能否建立完全数字化的爱情,将区分旧人类与新人类。

【i2】我原本应该会说 “爱非真实接触不可”,但吐冷的话让我觉得,或许新 / 旧人类的确都是能够成立的 —— 我们受不了失真,会不会就是因为还无法完完全全生活在虚拟当中?不论怎么通过网络与另一个人结识、交流,观察、互动,我们都会期待一个实实在在的、物理空间中的相遇,因为我们的日常生活(暂时)仍是扎根线下的。有过一段从网络开始的恋爱经历,虽然看上去持续了一年半多,但其实真正见面的时间大概几个月都不到。旅行对我来说是最接近生活体验的相处模式,跟对方也是在旅行之后分开的。对我来说,因为我很清楚我无法完全在虚拟世界完成精神上的日常存活,所以我认为,能让我确信的爱情非经过线下检验不可。但如果新的生活秩序建立起来并且已经深入人们的日常感官经验,也就是说上句 “因为” 中的预设被打破,而新人类完全可以在线上得到生活中所有需要的满足,那真就另说了。

【BIBIBI】前面提到红色药丸和蓝色药丸完全是想把自己的槽吐了,让别人无槽可吐,但吐冷和 i2 接下来的讨论让我越来越有黑客帝国和其他科幻作品的既视感。当虚拟世界能满足人的各种需求,甚至比起千疮百孔的现实世界,更能成为人们精神庇护所的时候,我们会更想接受现实还是虚拟的生活呢?对我来说,我对不完美但真实的自身、情感和生活有种执念和认同感,这也成为了对建立在完全数字化基础上的爱情以及生活的忧虑:因为自身的不完美,我们在虚拟世界中好像总会情不自禁地想要追逐和塑造更为完美的形象、事物,当线上能完全取代线下需求的时代真的来临,那究竟会是我们精神的庇护所,还是对真实自我另一种形式的放逐呢。

【吐冷】站在当下,确实很难想象亲密关系完全转化为线上的那一刻会是什么样子,也许那一刻白光爆发,覆盖整个 VR 视野,数字亚当夏娃在线上相遇。

在这部分的最后,还想作一个补充:在我拟定了 “波伏娃和萨特能网恋吗?” 这个小标题后,i2 问我是不是要围绕这两位讨论。当然只是随口举个例子,这一问让我意识到了默认举例的局限性。我们三个在上面的讨论里,表达的对在线关系的不适、担忧都很一致,这正是我们同质带来的局限。我们切身体验的、在讨论中自然带入的,是经济、知识、技术上都相对优势的阶级。

于是想问:白云和黑土能网恋吗?

前段时间的新闻回答:白云的网恋对象可能不是黑土,而是山寨靳东。

这下就复杂、好玩了起来。因为对视频障眼法不甚了解,“白云” 上了 “靳东” 的当,这固然是悲剧的,但在这里,互联网呈现出了我们讨论里缺位的解放性:互联网不是加深了 “爱无能”,而是提供了爱的可能。“白云” 认定 “靳东” 爱上了自己,决定去见他,在这个过程里,长久被压抑在阶级、性别劣势处境中的女性通过互联网找到了一种新的情感可能,找到了日常生活里不存在的理想男性形象(一个由她参与建立的他者)。“白云” 自己的欲望、自己的价值、自己的主体性都从过往的模糊向前了一步:发现 what I want,相信 I am worthy,付诸行动因为 I can。虽然靳东是假的,虽然白云大胆迈出的一步将会踩空,但我无论如何都不能只以事后孔明的眼光来下一个完全悲剧的论断。技术划分出新的阶级是真的,互联网让 “白云” 经历了一个自我解放的过程也是真的。

讲起来总是五味杂陈…… 我觉得挺适合拍个电影,《白云与靳东》。

03:踩碎水晶鞋之后,happily ever after?

“爱的神话” 的破灭中,最积极的面向大概就在女性的觉醒。我们在过去的这一年里继续看到勇敢的女性克服艰难,找到自己的声音,联合起来,打破梦幻的桎梏。 踩碎水晶鞋之后,赤脚走在新的路上,我们将去书写什么样的结局? 女权主义让我们爱无能了吗?女权主义怎样影响了我们的亲密关系体验、我们对亲密关系的要求?女权主义者会有 happily ever after 吗?

【吐冷】从我的切身体会来说,明确 “我是一个女权主义者” 并没有彻底决定、或是改变我对亲密关系的态度,甚至连强烈影响都算不上。原因在于逐渐确立 “我是一个女权主义者” 的过程并不是我从 “反女权” 扭转到了 “女权”,而是从一个只有模糊、零碎想法的朦胧状态,学会了更加系统、理论地去总结自己过往那些难以表达的体悟。和 #MeToo 运动很像,这是一个找到自己声音、学会去发声的过程。在这个过程里,变化更多的并不是我的立场、观点,而是找到一条带领我不断学习反思的路径。

如果要说成为女权主义者对我的亲密关系最大的影响是什么,不是让我恐婚了,不是让我厌男了,而是我会希望我自己的亲密关系也是拥有反思性的,是微型的政治讨论和实践,我更相信 democracy begins between two。其实把这里前置的 “性别议题” 拿掉,我对 “政见” 等等其他因素是否影响亲密关系的回答也是一样的。

舆论场无限细分,找一个立场与自己完全一致的人不仅不可能,也与建立在异质化他者基础上的爱欲有本质矛盾,因而我重视对话的质量远甚立场的一致;但在另一面,信息茧房叠加极化撕裂,能够走入亲密关系的人很可能愈发同质,这其实也阻碍了对话的发生。大概陈嘉映的一句话可以更准确地表达这个意思,陈对 “只要我们大家讲道理,平等理性公开地展开讨论,我们最终就会获得某种关于(最低限度的)自由民主的共识” 回答说:“我倒觉得,平等理性公开地展开讨论,这本身已经有了自由民主的最低共识。”

有趣的是,陈嘉映紧跟着说:“至于这种讨论能否比其他方式更容易达到共识,我不知道。” 也许一个没有我这么执着于反思讨论、但更懂得爱的人,会更容易获得好的亲密关系吧。

【i2】我似乎不太习惯,或者说还没学会给自己的身份下定义,所以关于自己是不是女权主义者我暂时也不太确定。我比较习惯凭借感觉和经验对具体的事情做判断。

和吐冷一样的是,我也感觉自己经历过那种 “逐渐学会找到自己声音” 的过程。这可能跟我总是喜欢抽离出来回视自己有关。最早的经历是,五六年前有过一个比较稳定的男友,当时我应该是很习惯两个人的状态、并且对他有很强烈期待的;后来因为一些原因分开,之后立刻就默默陷入对另一个人单方面的期待中。这让我一度觉得自己非常需要爱情里的那种情感寄托。但也是从那个时候开始,我以为的那种需要开始慢慢退场了。我发现我很自然地开始在独处中回视自己。我会突然想到两个人在一起时候的细节,有很快乐自由的状态,有安全感,也有回想起来自己 “不太舒服” 的时刻。这些记忆跟我当时独处的日常重叠起来,互为参照。我觉得我最开始认识自己作为独立个体的情绪、想法和需求就是那个时候。

刚才说到我更多靠自己的感觉和经验做判断,所以我想我在亲密关系里(也适用于友情和亲情)更在意的是一种能够共情的状态。如果无法共情,至少能放下自己的成见,尝试去倾听。这本质上说跟吐冷期望的 “真正的讨论” 大概意义相近,但好像更需要时间,善意和耐心。相较于讨论,这或许是一种更日常的期望。

而回归到性别议题上,这种期望则成为我对另一半去关注 / 理解具体事件中女性境况的期待,或者说基本要求。我首先是一个女性。基于这点,如果在大量信息刺激下仍然对当下女性困境全无意识甚至认为杞人忧天,其余的共情(如果有的话)要么极其单薄,要么毫无意义。

【BIBIBI】如果把爱定义在比较大的范畴上,让我 “Love disabled” 的原因就是 “屁股决定脑袋” 的割裂环境。无论是在中文还是英文社交平台,无论话题是实事,性别,政治,某个人物,我越来越多看到的是只问立场,不论对错的发言和党同伐异:与自身的身份、利益、立场不一致的,就恐惧,排斥,抓住一切的痛脚和不完美之处污名化和攻击对方;相反,与自身立场一致的,就全盘肯定和极力回护;观点是为站队服务的工具,是伤害他人,锐利的剑,却很难是温柔的,相互包容的水。这种 “立场不同,无法去爱” 的环境让我越来越不愿意在社交平台上记录我的语言,似乎也让我无力去爱更多人。至于亲密关系中的爱,i2 说的就很符合我的期待。

回到性别议题,前面两位的女性视角远比我对这个问题的感受更真切。作为一个男性,我更想说的是,如果你是一位男性,你能或多或少感受到女性的困境,或者你认同一部分 / 很多女权的观念,或者你想为之做点什么,比如同身边的朋友分享你的观点等等,这些从来都不是什么不好意思的事情,就和我们从来不应该觉得对善良,包容和爱等美好品质的追求是什么值得羞耻的事情一样,这也应当与所处的立场,身份无关。

再来聊聊 “Love disabled”,不知道谁说过 “先学会爱自己,才能好好爱别人”,至少我现在还是蛮认同这句话的。如果没有办法去爱一大群人,就先去爱一小群人(亲人,朋友,恋人等等)好了,如果也有一点困难的话,就先爱自己好了,爱自己今天看了想看的电影,吃了想吃的糖葫芦,看了想看的书,见了想见的人,爱自己今天有默默变得更好或者耍废了一整天心情却很好,都是很好的事情。

【吐冷】说完切身体会,想稍微聊一点理论、抽离的。女权主义常被贴上厌男症、不婚主义的标签,我可以部分理解这种刻板成见的来源:女权主义对父权制、对两性权力关系的批判反思,常在实践中体现为对优势性别的反抗、对婚姻的谨慎。在亲密关系的种种形式里,女权主义对异性恋婚姻的冲击无疑是最大的 —— 毕竟其他那些非主流的形式,例如非异性恋、非二元性别、非婚姻、非生育的亲密关系,本身就已经带有了相当的反叛。如果暂且遵循这种为了说明主流情况的粗暴划分:女权主义浪潮确实拉大了男女之间的错位,很多女性主动做出了选择,很多男性被动地需要适应这些选择。大家都进入了一种没有惯例可循的、未知的爱的领域。

但如果将今天我们看到的 “爱的神话” 之将塌、传统家庭之将垮全部归咎为女权主义浪潮的 “罪责”,那就是深陷父权制话语得出的又一个谬误。一方面,如上野千鹤子在《父权制与资本主义》中详述的,家庭危机实质上是 “资本主义与父权制在生产劳动和再生产劳动的分配上所进行的重新交易”,在女性觉醒之外更有深厚的经济原因;另一方面,只要稍想想那些杀妻的新闻、看看即将生效的冷静期,就知道这套家庭话语乃是强加在女性身上已久的枷锁。女性的抗争是被剥削者的解放斗争,而非因为荷尔蒙的神秘波动,无端跳起来打碎所有人原本平等丰厚的蛋糕。

从来就没有什么 happily ever after,也不靠王子骑士。“婚后当少奶奶” 这类现代版 “永远幸福快乐地生活在了一起”,都是纸糊的童话,是父权的谎言,是不见血的水晶鞋 —— 而当我们踩碎水晶鞋,也自然知道世上不可能有永恒幸福的承诺,前路未知、也许多艰,但我们将赤脚走向更真实、更自由的方向。

出于这个信念,我理解也接受现阶段的刺痛(当然,踩碎不是一瞬间完成的,站在玻璃渣上的 “现阶段” 有五六十年长都不足为奇)。对我自己来说,这个刺痛是参与公共讨论带来的疲劳,是我目前陷入爱无能了,是我的亲密关系模式和生活方式的都无惯例可循,是经济、生育、养老等等打上了大问号。我接受这个漫长追求带来的漫长刺痛,但我也仅能代表我自己说出接受:因为无可否认的是,无论我如何坚信斗争的正确,在个体无法控制的浪潮里,确实会有人因此付出 ta 不该、不愿、或者不能承受的代价。

【i2】“女权主义者会不会有 happily ever after”,我想没有什么事是能一下子说通然后一劳永逸的。顿悟的确是存在的,但生活总是可以细碎到让各种状况通通发生,就好像看似万能的法律也需要不停的应变 —— 永远不存在一个能应对全部具体事件的总原则。所以对于女权主义者来说,一种观念 / 意识生成之后,她们面对的是在这个新观念 / 意识下,更多更多向她涌去的、具体人事物的挑战和验证,要 happily ever after 实在很难。

但我又觉得 happily ever after 应该不是我脑海里女权主义者们所期待的。如果以一种内部视角看,我会想到汉娜・阿伦特的一次访谈,她说:“您问我的工作对他人的影响。如果我可以用带讽刺意味的措辞 —— 这个问题本身是男性化的。男人想成为‘有影响力的’。可以说,我作为旁观者做出这样的评判。至于说我认为自己有影响力吗?不,我想要做的是理解事物。如果其他人同样以我理解的方式理解世界,那将会给我一种满足,一种处于某种平等之中的满足。”(沙丘研究所译)

【BIBIBI】我自己对快乐的理解可能比较特别,快乐之于我,是类似《Inception / 盗梦空间》中图腾之于盗梦人,《诡秘之主》中锚之于书中人物,非常独特,重要的存在。换句话说,我对快乐的理解是非常个体化的,每个人感到快乐的方式和多少都是很不相同的,从相对宏观的角度,我实在很难回答 “女权主义者会不会有 happily ever after” 的状态。向一个群体涌去的,是 i2 提到的 “外界人事物的挑战和验证”,是观念所需要的不停应变,也是群体内部的平衡和分歧:吐冷在很早的文章提到过给女权不准确的打分,那么 100 分的女权主义者能为 50 分的女权 “happily ever after” 吗,50 分的女权主义者能为 100 分的女权 “happily ever after” 吗。对我而言,能否从群体中感到快乐,更重要的好像是通过群体 / 观念而更爱自己,以及爱一部分人。我在某种程度上相信,爱能让人站在相对平等的立场上更好的碰撞和理解,能让自己的观点不断得到完善,是在时间尺度上不断变化、不稳定且复杂的快乐的锚定中相对稳定的存在。这点好像与吐冷表达的要做一个 “love-able 的女权主义者” 隐隐有一些相似。

所以,让我很快乐的一件事是,在我身边,或远或近,至少还有一小群像吐冷一样的朋友,我们的观点、立场也许并不完全一致,但我们爱自己也爱彼此,也因此更快乐。

【吐冷】我虽然在一个 love disabled 的状态,但最让我有动力去爱的原因之一也正是我女权主义者的身份。我越来越区分两种爱,现实的爱和理想的爱,这二者之间无可避免的撕裂是前文我批评过的 2020 时代症结之一,但这种批判意在指向现实束缚太大,而我内心的这种区分则让我自己能够在反思、批判、警惕受父权制压迫、受文化规训、受制度约束的 “现实爱”(例如婚姻)的同时,保存我自己对理想爱的期待。

我在第一部分说,我设想通过积极建构一种亲密关系来反抗大时代,类似的,我也会希望反抗所谓女权主义者就厌男、恐婚、无法亲近、undateable 的标签,希望做一个 love-able 的女权主义者。正如阿迪契在《We Should All Be Feminists / 女性的权利》里写的:

“总之,既然女权主义是反非洲的,我决定从那刻起自称是一个‘快乐的非洲女权主义者’。后来,一个亲密的朋友告诉我,自称女权主义者意味着我憎恨男人。于是我决定,从那刻起我是一个‘快乐、不憎恨男人的非洲女权主义者’。在某一刻,我是一个‘快乐、不憎恨男人的非洲女权主义者,喜欢涂唇彩,穿高跟鞋,为了自己而不是为了男人。’”

04:时代泥潭的畅想

反思和批判之后,抗拒和无能之外,如果只凭自己的心愿,2020 年底,你期待的是什么样的爱情?什么样的亲密关系模式? 是将自我投入对方吗,是在现代的洪流里重建经典的爱情堡垒吗,是在爱中进行微小的政治实践吗…… 或者干脆更大胆地畅想一种新的爱的实践:也许探索充满可能的开放关系,也许说去他爱不爱的,转而建立友谊共同体的乌托邦。

【吐冷】在我的中学时代,最喜欢的两部美剧是《老友记 / Friends》和《生活大爆炸 / The Big Bang Theory》。故事都从门对门的两间公寓住进了一群单身男女开始,没有外星人光临的奇幻情结,单是日复一日的生活,就演了十年。

我对成年生活的想象大多从此开始。这种生活概括成一个词就是 “都市”,处于家庭之外的都市。主角们在原生家庭和未来家庭的中间阶段,面对爱情和事业这两个关于独立的大命题,鸡飞狗跳,又化险为夷。电视剧当然笼罩着温吞饱和的复古滤镜,真实的痛感被大大削弱,但年轻人从家庭里解脱,惶恐又快乐的心情,实在太真实诱人。老友记第一集里,Monica 对 Rachel 说:It sucks, but you're gonna love it. 屏幕前多少观众也将这句话送给了自己。

放到今天,当我们畅想一种打破传统关系的新可能,当我们不把 “最终大家各自找到另一半结婚生子” 当成必然结局,我们的 “中间阶段” 便不再是中间了。那么,“两间公寓、一群朋友” 的模式正是一种未来长期可能的参考:建立以友情而非爱情为地基的共同体,大家各自独立、互相提供支持。这个支持可能是应急的,也可以是细水长流的彼此关照:一张能在 Central Perk 咖啡馆或是 Sheldon 客厅里找到的沙发。

这很像已经被证明有效的养老社区模式,让能够照顾自己、又需要日常关照的老年人们住到一个社区里(而不是传统的、失去隐私和自由的养老院),大家保持独立、隐私、尊严,也付出、享受社群的关照。如果小共同体能实现,那我们 30 岁不到就可以开始养老了。

【BIBIBI】我很喜欢吐冷的构想。《女神异闻录 4》里主角们的一句话让我印象很深:"Bonds of people is the true power"。羁绊既可以是爱情,当然也可以是友情和亲情,那么既能保留私密性和独立性,又有朋友相互支持的公寓社区不失为一种让我觉得很舒适和快乐的生活方式。

如果要说我自己对爱的期待,那可能是一种相对平衡的状态:期待个性、观念的相互碰撞和相互包容,期待相互分享生活的碎片也期待能保留一些享受孤独的空间,期待吐冷描述中精神上的恋爱也期待琐碎,五味俱全的日常。好吧,我知道我想太多了,其实在看了 i2 谈到直感去爱之后,反倒生出了 “索性把之前对恋爱后的期待都抛去,遇到一个喜欢的人,比较单纯、主动地去喜欢对方 “的期待。

【i2】我觉得在解除传统观念束缚之后,也应该承认一对一的爱情有它特殊的价值。先前听一个关于技术与哲学的讲座,里面提到电灯对人的影响:从前的人非常习惯于黑暗,而电灯发明之后,无时无刻存在的光线潜移默化地使我们越来越不熟悉、甚至惧怕黑暗。在当下这个光 “过饱和” 的时代,我反而会期待一种最私密最 oldschool 的爱情状态:就老老实实,俩人过日子,爱情变亲情,互相陪伴,慢慢老去...... 我想这或许也是一种自我练习:在重复的日常里,练习如何把自己的 “坏习惯”(自我渲染的情绪和占有的欲望之类)转化成不计较得失、不期待回报的,近乎亲情的爱情,并以此慢慢明白如何给予自己爱的人真正的自由。

我还是愿意相信,光和黑暗可以互相成就。于是这个时代的光会让我想象的这种试图回归黑暗的爱情有更丰富的内容。

【吐冷】设计 “时代泥潭的畅想” 这一部分,初衷是 2020 年太丧了,在反思性的讨论后也想留点空间给 “狂” 一些的想象,大胆写写开放关系等等…… 结果我写完友谊共同体后很久,一起写的另两位都还在这里卡壳,迟迟没有下笔。

此刻终于到了这次协同写作的尾声,读到了你们的回答,这反而是全篇最 “情理之中” 的部分。i2 和 BIBIBI 都是我认识多年的老友,两位的答案在我眼里,都映射着我们多年相处之后我对 ta 的了解 —— 也许这正启示了这个问题的实质,我们期望什么,在于我们是什么样的人;而真正狂的、美的、自由的乌托邦畅想,正是能让我们每一个人都以自己的本真样貌生活。

由此,我写下最后一条微小的、野心勃勃的畅想:我期望 “家庭” 这个词能被革新。

在我们的文化语境里,“家庭” 是异性恋、有生育的婚姻建立起来的小家,也是多代的、宗族的大家。这个词汇背后是一整套强加给所有人的传统观念,而每一个不同的个体绝不该被笼统地塞进同一个模具。我们需要对 “家庭” 的定义进行扩充,或者说需要发明出新的一个词,来描述未来亲密关系的更多可能。就好比英文里除了 family,还有一个词叫 household,直白地说就是同住一个屋檐下的人:一人独居,一对丁克 gay couple、一群合租的朋友…… 这些都可以算是 household。我期望 “家庭” 这个词能被革新,期望我们的未来在词语、观念和制度上都有着更大的包容性。

最末,附上 Love Disabled 古今如一的证明:

1858 年 9 月 19 日:很愉快。决定了,应当爱、应当劳动!就这样。

1858 年 9 月 20 日:很累。不想爱了,也不想劳动了。

—— 托尔斯泰日记

05:特辑:年底荐书

这篇推送我们四个花了一个月时间陆续完成,年底终于发出了。感谢 童童、i2、BIBIBI 三位朋友的付出,也感谢你读到这儿 :)

前两天看到一句冰岛语,「Jólabókaflóð」,译成英文是 Christmas book flood,圣诞书洪。冰岛人在平安夜交换新书,通宵读完,圣诞早晨讨论书里的内容。那就请大家最后一人推荐一本 2020 年读的书吧。也许上面的写作 / 绘画和下面的荐书,可以形成一种有趣的互文。

【童童】《蓝色小药丸》是一本图像小说,讲述了作者与一名艾滋患者的爱情故事,以及他陪伴爱人与疾病对抗的经历。在精神状态最低落的 2020,我读完了这本饱含爱意和希望的书,想推荐在疾病的痛苦中挣扎的人们看看。

【BIBIBI】《解忧杂货店》可能是最不像东野圭吾的一本小说。2020 年对我来说是有点忙碌,焦虑,需要做出蛮多选择的一年,这期间大部分的书我都读的断断续续,倒是一口气看完了这本几年前就出版的小说。书并不晦涩、沉重,而是由很简单、直白、温暖的故事组成,很适合在睡前想要将所有杂乱思绪统统放开的时候,翻一翻,看一看。

【i2】《然而,很美》是杰夫・戴尔一本讲爵士乐的书。他在序言里写:“当我动手写这本书的时候,我并不清楚该采取怎样的形式。这点很有好处,因为这意味着我必须即兴发挥...... 那些音乐里发生了什么?为了描绘出我心中的答案,我只能依靠隐喻和明喻 —— 但它们似乎越来越不对劲...... 于是,应运而生的,既像是小说,也像是一种想象性评论......”

我一边读,一边听他所写到乐手的音乐,收获了很多很多柔软的慰藉。

【吐冷】被性侵后,她在医院接受检查,所有衣服都被收为证据,她被领到一间角角落落都塞满了毛衣和运动裤的塑料棚屋里挑一身新的:“它们是给谁的,我想知道。…… 还会有无数像我这样的人:欢迎来到俱乐部,这是你的新制服。在你的文件夹里,你可以找到列明创伤和恢复步骤的指导方案,而恢复可能会花费你一生的时间。”

《知晓我姓名》的作者名叫 Chanel Miller(张小夏),她是一位美籍华裔女性;是通过书写治愈自己的性侵案存活者;是在遭受荒谬司法过程的二次伤害后,主动放弃匿名、发表轰动全美的受害人陈述,让世界 “知晓我姓名” 的勇敢者。在少数同类书写中,林奕含发挥了极致的文学性,Chanel 则留下了最坦诚、勇敢的纪实。

文字 & 插图均系原创,欢迎打赏支持,转载请联系后台

留言 / 私信与我们聊聊你对爱的理解