深圳人生样本01|建筑师建造了他们的城市,也被异化为工具

段鹏好像总有用不完的精力和热情,随时都在兴奋中,要去做点什么。有天中午他突然来电话,说自己下午在福田区的景田城中村,看村里的一个空间,准备和某个海归深二代聊合作,问我要不要来。那个年轻老板有自己的好些物业,对深圳城中村发展颇有见解,目前在做本地社区,和他对城市沙龙的想象不谋而合,说不定能在那里把空间建起来。

过一天,我正在做一个采访,电话响起,录音被打断,又是段鹏打来电话,说自己认识了一个新朋友,“BIE的女孩”自媒体人Alex,来深圳玩儿,你一起来认识一下。我没去成,晚上,看到他在朋友圈分享了一条“BIE的”公众号文章,声称认识了新朋友,“打开了新的世界”。

前不久,艺术家李一凡在深圳的《杀马特我爱你》放映会取消后,和朋友聚餐到晚上十点多,不久就要散场。我转过头看到门外,段鹏穿着厚实的上衣,下身毛裤和登山鞋,拖着一个行李箱,嬉笑着来了。他刚刚和同事张星一起,从北方的建筑项目出差回来,一下飞机,就来到现场。那天半夜,他又要和几个朋友一起,连夜开车去惠东,因为第二天有其他项目。

最初认识段鹏,是在2020年9月底,华侨城的一个展览上。互相介绍时,他特意强调了自己是“独立建筑师”。段鹏留着一个平头,戴着眼镜,头发短如胡茬,黑白相间;不看人时,他通常显得严肃,面对人时,说起话来又总像在开玩笑。比如他说自己高中时打通宵麻将,结果不输不赢,自那以后就金盆洗手,“这就好比麻雀跟到蝙蝠飞,熬干夜”。而关于严肃的部分,就是此前数年,因为关注白石洲、城中村、城市旧改,他从待了多年的清华建筑设计院离职。

此后,在许多有关城市主题的沙龙,我都能看到他。有的是他组织的,有的是他帮忙联络的,大部分是他四处宣传的。我们第二次相见,是在坪洲城中村的“附近”书吧,一个关于城中村的摄影展和讲座在那儿举行。段鹏一直举着一款iPhone 5,录下每个发言者的影像。吃饭时,有人问段鹏,为什么每次看到他,都只留左边的一撇胡子,像是没刮干净一样。他笑着说,“因为这代表我是个永远的左派。”等到下次,我再问段鹏时,他又笑,你知道我们四川人,喜欢开玩笑。随后他补充道,“我在心里认定它,但我们这样的人,表达不会那么严肃。”

段鹏似乎很符合我对深圳一些建筑师的想象。一次,在和常驻广深两地的艺术家满宇聊天时,他说道,这个城市从白纸一张到如今,建筑师们一直是特殊群体,他们有种主人翁意识,“因为在他们看来,这个城市就是他们建设起来的”,满宇说。

这样的论点符合我的片面印象:和激辩意识形态和大历史的知识分子不大一样,他们喜欢讲述和谈论自己的城市,认同自己是深圳人,一面靠自己的才能谋生挣钱,一面具备公共关怀,对城市应该如何改造,应该多考虑哪部分人群的福祉,总有些想说和想做的。段鹏应该就是满宇说的这部分群体之一,我当时想。

我转头把这个问题抛给段鹏,他给过我两个答案。第一次他说,“因为这个城市没有主人,所以所有的外来人员,都觉得自己可以做主人”;第二次,他说,“我反对说,建筑师建构了这个城市才成为主体,建筑师建构这个城市,反而被异化,被异化为建构城市的工具,开发商的笔。”第二个回答,他似乎更严肃一点。

“我是在研究城中村之后,整个思维被颠覆,是深圳城中村唤醒了我的主体感”,段鹏觉得。

01 去深圳

2001年,刚来深圳时,段鹏一下子就被城中村吸引了。这不奇怪,任何一个来到深圳的人,都绕不过这个词。按美国人类学家马立安的比喻,深圳是一个“城市包围农村”的城市,先有“新村”,再有城市,而后“新村”被城市包围,成为了“城中村”。

通常叙事中,深圳城中村是外来人最早的“落脚城市”,这里脏乱差,又充满活力,握手楼密密麻麻,火灾、偷抢等事件时常见诸报端。在坪洲城中村的“附近”书吧里,一个从小在华侨城(白石洲旁边的富人区)长大的17岁高中生告诉我,小学时候,父母总是提醒他,千万不要走进白石洲,“因为那里很危险”。但与此同时,城中村又承载了外来移民“落脚”的功能,吃住便宜、离上班的市中心在几公里内。扎了根,有了钱,自然就可以逐渐地搬到新兴中产社区。

但段鹏不是因为在城中村长期租房居住,而被它吸引的。他不能被简单归纳进这种叙事。

他是成都人,小时候,家住人民南路边,父母在环保科研所做研究。段鹏1972年出生,17岁那年,他在街上,错过了高考。后来两年,他拉过三轮车,摆过地摊,卖过小杂货,还是爱在街上混。

19岁时,他考了四川大学的成人大学,一开始不知道学什么,按父亲的意思,学了建筑,三年制,每天走读上下学,喜欢读戴厚英一本叫《人啊人》的伤痕文学。毕业工作几年后,他觉得自己所知甚少,又努力两年,恶补了英语,1999年考上了西南交大的建筑系研究生。

读建筑系研究生时,导师带段鹏来了趟深圳,他感觉这里“红红火火,有干劲”。接着,朋友带他去了深圳的几家夜店和酒吧,他又觉得自己发现了深圳的另一面——“挺颓废的,跟成都感觉很像”。由于交大属于铁道系统,毕业后,段鹏交了当时体制下的6000元“出路费”,就这么来了深圳北林院。

北林院给建筑师安排宿舍:一套房,几个建筑师,每人一间,共享客厅。再后来,他租了华侨城某个康佳集团房东的一间房,住了几年。到2004年结婚时,段鹏就买了房子。他到来时的深圳,有关内关外,比起北上广,房价低,一两千一平。他是研究生,月薪4000元,到他结婚买房时,房价虽然涨到五六千,他工资也有了一万多。家里帮忙给了十来万首付,仍然没什么特别难的。段鹏开公司创业,接自己的项目后,一次性就付完了房款。

好像一切都很简单。本来问起他的租房史,我预期是想听到一段换房血泪史的,但没想到这么顺利,不禁有点懊恼,只好换个问题。

“像你这样城里的孩子、知识分子子女,来深圳没有遇到过什么居住困难,一个建筑师在特别需要建筑师的城市,那你在整个过程中是……”

“一个既得利益者”,他打断。

“至少是没有被驱逐,被损害吧”,我有点惊讶他这么自然地自我批判,“为什么会关注到城中村?”

“因为我这个人天性闲散,喜欢自由,城中村气质跟我比较搭。小时候,我跟我父母逛商场就肚子疼。有一次我妈给我换了件新衣服,我一下子哭了,因为不能在地上打滚。”

“打滚为什么这么好玩?”

“不是打滚好玩,而是很自由,穿个干净衣服就要束手束脚,爸妈要管你了。”

那时候,段鹏经常在门户网站、地方都市报上读到关于城中村的新闻,哪里火灾了,哪里刑事案件了。在北林院的同事,很少聊起城中村,对他们来说,城中村的最大意义是“好吃”,品种繁多,便宜美味,是一大帮人聚餐的最佳去处。

但段鹏闲下来时,老喜欢往城中村跑。这里四川人多,成行成帮,开着门店,光着膀子,说着一口乡音,他走街串巷,和人随意聊天,和他记忆中小时候的成都一模一样,仿佛这些老乡在城中村里,再造了一个四川一样。只是这都是个人喜好,要到十几年后,段鹏才会参与深港城市\建筑双城双年展,和趣味相投的艺术家、建筑师一起提出“城市共生”、“身边的城市”等概念,试图去扭转“城中村”在媒体上长期的负面形象。

但这个只关乎到“乡愁”的回答,让我怀疑,段鹏又在习惯性地不讲那么严肃的东西。

追问下,段鹏回忆起自己的研究生论文,关于川西坝子的“林盘”。这是一种特殊的四川农村生态与经济形态。作为建筑系的毕业论文,他的论文很不“建筑系”,因为他那时候大量阅读的是人文社科类著作,《江村经济》、《系统论》、《菊与刀》、《寂静的春天》、《生态学基础》、《增长的极限》这些社会学、人类学、生态学和经济学书籍,写论文时,他又主要用了清华大学陈志华教授的研究方法。

“他是建筑系教授,带学生做大量关于温州农村调研,主要是做古老、有名的旧建筑。我做的林盘,没什么旧建筑,是生态系统,因为我父母是四川省环境保护科学院的,我从小受环保观念影响重,对生态也感兴趣。《生态学基础》和罗马俱乐部对我影响很深,他们讲述增长的极限,我不太赞成那种无限的发展,所以写了这个题目。”

“那时候的中国还远远谈不上无限的发展吧?”我问。

“但是我已经很反感了,我的研究生论文就在提倡‘零发展’概念”,段鹏说。

后来我在网上找到相关文献,文中大概说,川西林盘是“蜀文化独有的物质载体”,清朝《听雨楼随笔》记载,“川地多楚民,绵邑为最。地少村市,每一家即傍林盘一座,相隔或半里,或里许,谓之一坝。”但对这一形态的学术研究,被淹没半个多世纪,直到本世纪初,有学者将“川西林盘”作为独立的学术课题专门研究,段鹏是所有研究者中的第一个。

段鹏后来把硕士论文出版成专著,在毕业论文的一章里,他写道,“混凝土正在像牛皮癣一样,在城市铺开”。

02 千禧年

但那时候,段鹏对城中村更深一层的关注,仍然没有跳出建筑美学的传统。

那些年,段鹏跑了很多城中村,大鹏所城、宝安新二村、皇岗村、南山村、南园村、白石洲,纯粹就是拍照。就像大多数建筑师跑古村落一样,他带着“一种建筑师的猎奇眼光”,拍古房子和祠堂,对承载了大量外来务工人员的握手楼不感兴趣,因为“没有建筑价值”。

“所以建筑师怎么去论证,‘古就是好’这件事?”我感到困惑。

“这是不证自明的一件事。你如果学过建筑,肯定马上就会被古建筑吸引,研究建筑的比例、功能、美学,然后就啪啪啪拍照”,他做了个按快门的动作,“建筑是我们的主角,而不是人。一个典型的建筑师就是目中无人,我们要等人走完了,再拍建筑。”

限制在这种视角下,段鹏还谈不上“研究”城中村,更谈不上思维被研究城中村所颠覆。他最初在北林院工作时,也是纯技术工作。当时中国的景观设计刚刚起步,大量外国公司,以深圳为跳板进入中国,一家叫做SWA的美国景观设计公司,在珠三角一带做了许多重大城市中轴线的景观设计,基本上都是北林院配合,外国公司做前期概念设计、方案设计、初步设计,段鹏他们则做辅助。

工作以外,打开段鹏的是千禧年的深圳青年人。段鹏和当时深圳的艺术家、建筑师们迅速玩到了一起。每个周末,几乎都有活动。段鹏印象最深刻的有:欧宁主持的缘影会,看各种纪录片和独立影像;艺术团体“大尾象”陈邵雄的讲座,南沙原创设计刘珩的讲座;以及法国“新小说”的代表人物让-菲利普·图森(Jean-Philippe Toussaint)的中国南北之行。

我试着寻找这些2000年代的文化生活记忆。2008年《经济观察报》上,一篇名为《欧宁与缘影会》的文章介绍道,欧宁毕业于深圳大学,1999年在深圳、广州两地创办电影团体缘影会,建立之初的资源,由香港导演舒琪提供。

欧宁自述说:“90年代中期,深圳和广州有很多镭射影碟出租……那时香港电影发行人和导演舒琪开了一个‘壹角度’的书店,因为他本人是很多艺术电影的发行人……我认识他后,觉得那么多资料在内地都找不到,如果我自己看就太可惜了,应该搞个什么活动把它们与更多人分享,就搞了缘影会。”

2001年的《新快报》,报道了那时让-菲利普·图森的中国之行。图森最近一本关于中国的小说Made in China,在序言中如此写道:“自2000年年初以来,我好几次到中国去,到过北京、广州、长沙、南京、昆明、丽江,这一切如果没有陈侗——我的中国出版人,都是不可能的。”

陈侗的讲座《大尾象与1990年代的广东》也追忆了此事,其中一段,他提到在90年代时,那时北京没有798,文化没有今天的规模,广东才是前沿,外国机构、策划人会选择先到广州,他也在那时,开了博尔赫斯书店……

这些流落在互联网上的旧故事,让我得以想象段鹏在深圳的青年时代。他对深圳与广东的理解、对深圳城中村的关注、以及自身的创作,也在这样的氛围中演化着。这个时段如果有一段电影第三幕般的时期,应该在2004年。

2004年,段鹏参加了在深圳雕塑院《进行时》展,他带去两个作品,一个作品是深圳皇岗村的一组照片。来深圳后,他一直在尝试写城中村,但仍然是建筑系硕士论文的视角,始终不得其法,于是他采用影像来表达,还是“目中无人”式的。

另外一个作品,段鹏用钢管做了一把椅子,将一个个新鲜的橙子贯穿在钢管之上。他把无机物和有机物贯穿在一起,“让这把椅子在展场上,逐渐发霉、腐败,最后只剩下一个干骨架,上面还沾着橙子很烦的、腐烂的、乱七八糟的东西。”

在2005年的亚洲国际交通展上,他又和艺术家杨勇一起,在展区搭建了一个钢管建成的“深圳站”,“就是一个小小的站台”,代表所有那些来到深圳的散居者第一眼看到的深圳。我在查旧报道时得知,那年亚洲国际交通展的上海展区,引起轰动和争议的,是艺术家金锋。他为秦桧夫妇树了站像,题目是“跪了492年,我们想站起来喘口气了”,目的是“呼吁现代社会要重视人权和女权”。比起这个挑衅传统、引发舆论爆炸的艺术品,那时候的“深圳站”似乎没有更深意涵。

段鹏暂时还没有建筑师被工具化和异化的体验。他不认为自己那时候有明确的“公共参与意识”与“抵抗意识”。“深圳在草莽时期,我们这帮人都在青年时期,思想没那么成熟。跟现在,我明确捍卫城中村租户的居住权,这种坚定的抵抗意识不一样。”尽管如此,那时候,他们这帮人身上具备一种“力量感”。那几年,在深圳雕塑院和亚洲交通展上,聚集了一大帮艺术家和建筑师,“那是大家力量最强大的时候”。

落幕也在这段时间默然发生。千禧年间,段鹏所熟知的这帮朋友,大一点的是60后,年轻一些的是70后。大多数人三十岁左右,男男女女,多数还没结婚、养家、生育,有的是建筑师,有的开书店,有的是艺术家,有的做记者,有的办杂志,有的做影像活动,迅速玩到一块儿,很快又散作满天。有的进入体制,有的成为商人,有的回乡,有的出国,隐居了一样。

段鹏没有想到当时有什么重大挫折,他们只是像所有人一样,走到了人生和中国的另一个阶段。他也在那以后,很快进入了从事“经济建设”的人生阶段。

03 成为有产者

2020年11月,我和段鹏走在福田区景田城中村,他去谈一个空间合作,希望能够再把那种有沙龙、有各类活动、有教学、有思想碰撞的感觉找回来。这两年,满宇成为华侨城艺术中心的驻地艺术家,虽然只有几个月,段鹏感到早年的那种感觉回来了。

那个艺术家驻地我去过一次,一栋房子,一个小院落,地面青苔错落,庭前有树,走进铁门,进入房间,是蛮高的两层loft,空间感十足。那天下午,驻地里坐了数十个人,七八个人在三张沙发上聊天,四五个人在宽大的阶梯上坐着,另一些人在庭院里,我“受命”给参与2019年白石洲关注小组的坚果兄弟、郑宏彬、武老白、张星和段鹏拍了张合影,段鹏笑称,这几位都是“一起出生入死的兄弟”。

我因此大概知道段鹏说的“有点那种感觉了”,到底是什么意思。人类学家马立安在白石洲所创立的“握手302”,也是段鹏津津乐道的地方。2019年我到深圳时,“握手302”已搬离白石洲。疫情发生后,“握手302”彻底成为了“线上空间”。来深圳的这一年多,在各种场合,我都不断听人提起这个地方。

住在城中村17年的房地产物业经理乐乐,那时经常参加马立安举办的工作坊。她在马立安的主题活动上,开始有觉察,主动关注都市单身女性处境、关注自己住了十几年、又即将被拆掉的白石洲,甚至觉得是自己的职业,把自己驱离了城中村。我和她在白石洲见面时,她说对自己的“主体性”有了更深体认,会思考更多的社会议题,试图做点什么,“Marian(马立安)对我影响很大,她自己可能都不知道”。乐乐现在会试图鼓励自己的室友,跟她一起去参加马立安的工作坊。室友在深圳做家政,生存不易,但会质疑乐乐,“你们做这些事情,到底有什么用?这里不还是要拆吗?”

所有这些,大概是段鹏执着于能够在昂贵的深圳,找到一个可以长期维系的空间的原因。在一个微信群里,经常能看到他和学者世杰一起,每天往群里发各类城中村、工业区可以租赁的备选空间照片和地址。

但在我们的谈话中,不同于现在每天奔忙的社会热情、城市参与,2005年后的十年中,“城中村”在段鹏的生命里消失了。“在深圳,手停口停”,走在景田村里,段鹏说。言下之意,就是随时都得挣钱,不然没饭吃。

段鹏在北林院待得不久,很快去了法国欧博建筑设计公司。去之前,他剪掉一头多年的长发,“准备从头做起”。在这家法国公司,上司是个法国人,娶中国媳妇,但不讲中文。段鹏此前从未和外国同事直接打过交道,一来欧博,就遭遇一系列思想文化和设计理念的冲突。做模型、推敲设计图、分析图,所有过程,都和他在学校、在北林院学到的不同。段鹏那时30岁出头,可是深圳大学刚毕业的本科生,都比他更受认可,“深大学生接触国外思维方式更多,英语更好,表达更流畅,我此前又在北方来的设计院,有已经成熟的国内观点,直接面对一个老外,就会起冲突。”为了能够更好地和法国上司沟通,段鹏还专门花钱去学了口语。

这些年,段鹏称自己在欧博“百忍成精”、“重新换脑袋”,“他们带来的设计手法和设计思想,和国内设计院和国内大学教的,是完全不同的东西。超越了功能主义,带有地方性。法国人不喜欢高楼大厦,喜欢咖啡馆,就像成都人喜欢茶馆一样。西南交大受重建工影响比较大,老师们基本上属于五六十年代,中国培养出来的那批设计师。”在段鹏看来,是在法国欧博,他才成为一个真正意义上的建筑设计师。

在此期间,段鹏扯证结了婚、买了房,过两年有了小孩儿,此后短暂进过清华设计院,接着就和朋友创业单干,陆续跟美国建筑大师斯蒂芬·霍尔等合作开发项目。这是段忙碌的年月,先“学习大师方法”,然后开公司,做自己的项目挣钱养家,成为有产阶级。段鹏逐渐成为内地房地产商眼中“来自深圳的设计师”,又赶上全国住宅建设井喷之年,他主要开发居民楼,云南昭通、甘肃武威、河南新乡,跑了许多内地城市,“他们觉得(我们)拥有先进的理念,所以很容易接到项目,就‘忽悠’着去赚钱”,那十年他被推着走,很少有时间思考,也不再关注任何建筑行业之外的事物。

直到2014年,因为行业和经济变化,公司突然接不到项目了。迫于成本压力,段鹏辞退员工、关掉公司,感到迷茫沮丧。他给自己放了个假,回到成都,住了三个月。每天起床出门,走在熟悉的街道,自己家住的单位大院,街边修鞋的、修自行车的、小吃店,还有那些看着他长大的老邻居,居然都还在。这让在深圳十几年、经历日新月异的段鹏惊讶。这是“时间的厚度”,他迅速地被打动了。于是他尝试着拍了一系列短片,配上文案和字幕,起名为《街道》。

“感受到时间,给你带来什么?”我不是很理解。

“时间蕴含在每个人、事物里面,蕴含在这棵大树里面。它为什么会长成参天大树?这样的物质形态里,我能看到时间。我当时第一次感受到,任何一个美好的东西,里面都蕴涵了时间。”

在陌生的大都市白手起家、凭本事挣钱、成为有产阶级,这可能是大多数人梦想的人生。在关掉公司、拍摄《街道》时,段鹏突然感觉,这些年作为建筑师,每天都在疲于奔命地维持公司运转,没留下什么“有时间沉淀”的东西,自己也在深圳的突飞猛进中陷入迷失,似乎只能做开发商喜欢的东西,才能继续在这个城市生存下去。不像年轻时候,中年的生活,似乎只剩下一个选项。他被困住了。

段鹏吐槽自己,“像李一凡老师说的,妈的你们这帮建筑师,平时有钱挣的时候不思考,闲下来就开始思考问题了。”

段鹏决定寻找另一条路。他重回阔别多年的清华设计院,名曰“进山修道”——相比于深圳很多设计事务所,作为平台公司的清华院,盈利压力不大,不用过度担心产值;公司价值观是“自由之精神,独立之思想”,“把清华没写出来的校训写出来了,很合我的胃口”。

从2014年起,段鹏作为清华院设计师,和深圳城市设计促进中心的黄伟文一起,合作了多起公益性质的城市建筑改造,“不为赚钱,我都称之为‘自费加自愿’”,有的成功(较场尾度假村),大多数失败(华强云、京威啤酒厂……)。因为对于地产商来说,推倒重来的成本,比起将要收获的丰厚利润来说,都不值一提。接着,便是2015年开始的调研并捍卫“城中村”,这同样是一系列失败多于成功的故事。

但无论如何,阔别快十年后,“城中村”再次回到了他的生活中,并且颠覆和解救了他。

04 扭转城中村

段鹏所说的“时间的沉淀”、“建筑师被异化为建构城市的工具”、以及城中村颠覆了他,让我陷入困惑。直到数天后,我在《野人》杂志上读到了一篇文章,《“失败”白石洲》。作者江小船和来福都是深圳大学的毕业生,他们记载了一段关于马立安的故事:

作为在深圳30年的美国人,马立安要经常面对一个问题:为什么一个从美国远道而来的人类学家和艺术家,会选择白石洲的出租屋,来做工作室“握手302”?她肯定是“决定做点什么事情,拯救白石洲”。马立安因此不得不一再回应,“不是我们帮助白石洲,是白石洲帮助了我们”。

因为“握手302”能够自由做社会艺术实验,大半得益于白石洲低廉的生活成本。白石洲能够“容忍”不同人的一次次尝试,代价不高,“而在深圳,大多数人的压力在于,他们付不起失败代价。”

在马立安主编的著作《向深圳学习》中,她写道,“用‘乡村’这个词来描述人口密度大且多元化的白石洲是有误导性的,白石洲是一个充满活力的城市片区”。白石洲曾有15万人口,不是“贫民窟”;在经历数十年自然发展后,白石洲已经是一个拥有多阶层结构的“城中城”,咖啡厅、酒吧、小学、托儿所、大排档、艺术工作室、各种亚文化聚落,中国人和外国人,都在此丰盈地生活着。白石洲是段鹏口中“时间的沉淀”,也“帮助”了所有来到这里的人,去更宽裕地选择他们的人生道路。

我一下子明白了,段鹏所说的观念被研究城中村颠覆,大概是在说:在深圳,还有别的可能。2015年,他和城市设计促进中心合作,参加了当年的深港双城城市\建筑双年展,参展作品叫做《身边的城市-白石洲摄影展》。十多年后,他的作品还是关于城中村。

但这次有点不一样。段鹏仍是先进入白石洲拍摄,但不再是等人走掉、专拍建筑,而是专注于每个居民。拍人就要跟人聊天,就要观察和记录,听纹身师、运输工、家政工、设计师、公关经理、心理学系学生、服装个体户、面馆老板、摄影师……聊自己的深圳故事,每次都比前一次“更有感觉”。段鹏感到,自己每天都在被这些人启发,他决定要做点和传统建筑学不一样的东西参展。

这段时间,央视《焦点访谈》的最新一期节目触怒了段鹏,他回忆,“新闻在表扬大冲改造,为村民带来了多少房子,村民幸福回迁了。但是大量租户完全在报道视野中消失,我有种愤怒感。因为我一进去城中村,首先看到的就是租户,这是大多数人。”

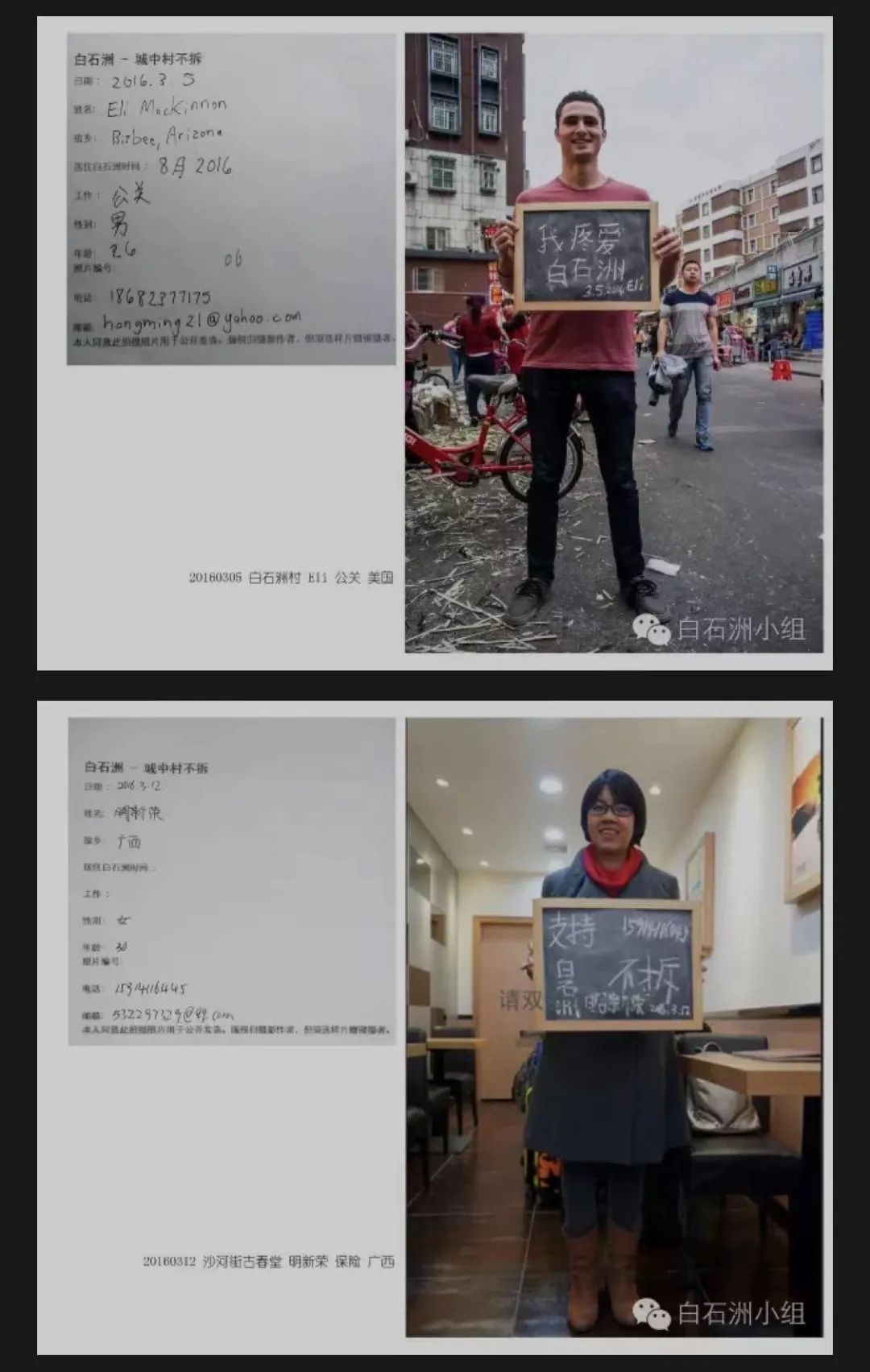

作为回应,段鹏和几个朋友一起,开设了公众号“白石洲小组”,专开一个栏目,起名为《看不见的深圳人》。他们搜集白石洲的居民,每过一段时间,更新一期,每期十几个人。他们举着一张白色纸板,填上姓名、性别、职业、年龄和故乡,如同举着身份证、“知晓我姓名”般,站在白石洲的街道上,拍下一张照片。这个从2015年开始的栏目,持续至今。

从2005年开始,段鹏就听闻传言,深圳最大城中村白石洲将要旧改,但一直搁置十年,白石洲继续生长。到2014年,白石洲被纳入了深圳“城市更新单元计划”。2017年,深圳市政府出台了白石洲旧改草案。这期间谣言纷扰,人心惶惶,没有人知道白石洲到底拆或不拆。2019年,白石洲更新计划突然进入快车道,当年6月30日,开始清理租户,一切尘埃落定。

回到2015年,段鹏和城市促进中心一起,在深港城市/建筑双年展上,以白石洲为作品,像是一次对主流城市改造的公开回击,提出了“来了就是深圳人,来了要有居住权”。在段鹏看来,此前数年的深双,都是建筑师的专业秀场,国际化、高大上。而2015年的深双,因为超越“目中无人”,才让“脏乱差”的城中村,进入了“高大上”的城市建筑双年展,成为“深双”关注重点和价值取向的转捩点。

“有了2015年的深双,才有2017年在(城中村)南头古城举办的,以‘城市共生’为主题的深双”,段鹏说。

2016年,段鹏再接再厉,继续做《希望2016-白石洲不拆》摄影展。当年蛇口无车日,他们在马路上搭建了一个“一天的美术馆”。这个“美术馆”坐落蛇口马路上,用大片苫布“搭建”而成,里面摆满了不同人拍摄的白石洲和居民的照片。摄影展文案写着,“让爱与美占领街道,让生活回归街道”。

段鹏在这年还办了一个“墙展”。白石洲要拆除的部分,在那年已经被修上围墙,他决定在这堵墙上做做文章,直接在墙上办了个摄影展。展品贴到围墙后,不到半小时,就被城管全部拆了。

2016年的大事件,“湖贝120”保卫湖贝古村行动,段鹏也参与其中。一场名为“共赢的可能”的工作坊,在华侨城的友方空间举办,征集包括建筑师、学者、市民、官员在内的意见,引发了全国性的媒体报道。尽管城市官员在那场“共赢的可能”上缺席,但仍然被许多人视为一场难得的“成功”。湖贝在后来的政府旧改方案中,也得到了部分认可和保护。艺术家杨阡写道,这是深圳人在观念上,从“空间-经济发展”到“空间-社会正义“的“正义观”转变。

马立安在一篇论文中,将这批深圳建筑师、艺术家、学者和各行各业的建言人士,归纳为“第二代深圳知识分子”:不同于第一代建设深圳的知识分子,在情感和身份上仍然认同童年故乡,第二代深圳知识分子认同自己的“深圳人”身份,并且“致力于拓宽深圳城市形态的公共讨论,以超越政府和开发商的声音。”

在“空间-社会正义”的氛围下,2017年,深港双城城市建筑双年展被选定在了南头古城——一个著名的城中村——举办,主题为“城市共生”。段鹏觉得,从这一年的双年展开始,大家开始意识到,深圳城中村不是“毒瘤”,不是“脏乱差”,它组成共生的城市,“一举扭转了长期以来对城中村的污名化”。

2016年湖贝120的“成功”,以及2017年南头古城的“城市共生”理念,没有在白石洲旧改上复制和实践。2019年6月30日以后,白石洲的命运已不可逆转。

但是,段鹏、张星、世杰、坚果兄弟、东启、武老白、郑宏彬、刘伟伟等建筑师、学者、策展人和艺术家一起,还是发起了多项参与型艺术活动:“深圳娃娃”是搜集白石洲学童的玩具娃娃,写着孩子们的上学心愿,巨大的抓机,则在一片空地上抓起那些玩具;“白鹅通讯社”邀请全国的社会学、人类学、新闻学学生、学者来白石洲写居民故事,也希望有机构媒体闻讯而来;“白石洲数学公开课”,计算租户搬离白石洲去到郊区生活后,工作、交通、上学的成本会提升多少;“十个广告片”,也用广告的形式记录了白石洲租户的生活……

只是这最终并未改变什么。

“十个广告片”最终拍了六个;“白石洲数学公开课”算出的答案解决不了现实难题;“白鹅通讯社”比起湖贝120的媒体关注和作用,则有天壤之别。段鹏也辞掉清华院的工作,开起自己的工作室,正式成为我们第一次见面时,他口中的“独立建筑师”。我在2019年7月来到深圳,在坚果兄弟不得不暂别深圳之前,和他匆匆见了一面。他带我第一次走了白石洲,海鲜市场、老鹰纹身、江南百货,在它们的“命运”到来之前。

“为什么湖贝120可以取得一定的成功,而白石洲不行?”有一次在“附近”书吧,我问段鹏。

“可能根本上,湖贝120保卫的是古迹,白石洲保卫的是居民”,段鹏说。

05 另一种深圳

此前,我在一河之隔的香港数年,做记者编辑、做口述史研究,读过薛忆沩的小说《深圳人》,但那是一本类似《都柏林人》的小说,现实性隐藏在深深的文本里。此外,我对深圳的理解,充满惯常的一面之词:这个城市没有文化,所有人都只想赚钱,大湾区、房价、科技之城、中国智造、先行示范区……我恰好是因为这种“正确的误解”,决定暂到此城。

我网购了一批关于深圳的书,题目大多为《深圳奇迹》、《深圳白皮书》、《我们深圳这些年》、《深圳不相信眼泪》,读罢满腹狐疑,又索然无味。一个盛夏,在写字楼39楼上班时,我偶然看到“深圳娃娃”,倒吸一口气。被马立安称作“第二代深圳知识分子”的人,他们身份各异,一下子带我见识了另一面的深圳,以及另一种讲述深圳、经历深圳的方法。

认识段鹏时,他半头白发、精力无限、热情洋溢,说起话来总是玩笑一会儿,严肃一会儿,似乎完全没受前一年的影响,也早已不是那个“目中无人”和“被开发商工具化”的建筑师。不过,对他回忆中的那个千禧年间,一头长发的段鹏,我倒是倍感亲切。

还是在景田村,走在这个综合整治之后的城中村里,段鹏指着路面上正在搭建的水泥板,一边给我解释新旧版《城市更新办法》的不同,什么是“综合整治”,什么是更新城中村的更好办法:“三线下地、地面黑化、墙面美化、燃气入村、强化治安……”,一边宣扬他的“社会建筑学”——这是他自创的一门学科。

听段鹏讲自创的“社会建筑学”,仿佛在听他用连绵不断的金句,斥责某个时期的自己,“首先就是人的主体性回归”。

“人有差异,能力不同,承认这点,我们才能为不同的阶层提供不同的空间,而不是强求统一,不是快速地建设’看起来很美‘的城市空间。特别是低收入阶层,需要时间、可支付的空间让他们慢慢城市化,让他们的子女慢慢融入城市。”

“好的建筑会解决社会问题,坏的建筑会带来社会问题。房屋原本是庇护人类的,但当房屋被异化为金融产品后,房价奇高,为社会带来动荡与痛苦。”

所以,社会建筑学到底是什么?段鹏的回答是:“社会建筑学本来就是杂碎,如同羊杂碎、牛杂碎,如同火锅,是个大杂烩,是各个学科的交叉与融合,社会学、人类学、建筑学、统计学、经济学、规划学等等,你认为它是啥就是啥。”

又是一个不正经的回答。段鹏不是学者,“像我当年写硕士论文《林盘》那样,从尼采写起,就挺傻X的”,他把自己对“社会建筑学”的理解,放在了过去五六年的所有展览、调研和实践中。

和段鹏熟悉后,和他聊天、读他的论述,我都得做好心理准备,上一秒,他从很专业的建筑师角度,分析深圳城中村的“共生社会生态系统”;下一秒,我可能会读到他现在的设计原则是“简粗直”,美学原则是“脏乱差”,就有种无厘头之感;但仔细想想,你又似乎能明白他在讲什么。

2020年,社会对白石洲的关注已经暗淡。我去看了几次,疫情之下,围挡越来越多,一旦建起,就不再拆下。这一年,“奶黄文化”创办人佩佩和她带出国留学的学生——几个出身中产的深圳高中生,拿着长枪短炮的摄影器材,做白石洲的纪录片、影像展,并在各个地方分享自己的作品与所见所感。段鹏乐得当她们的白石洲“导游”,一边受到阻碍,一边帮他们继续记录着白石洲,“这些深圳高中生今年发力了,我就搭着做我们的讲座。他们天不怕地不怕的,有点像2019年的我们那样。”

段鹏和他的朋友仍然在不断回访白石洲,用文字与影像,记录着它的命运。2020年快结束时,“白石洲小组”的最新一期《看不见的深圳人》栏目,很平静地记录了一年来白石洲居民的部分处境:

“白石洲北区四村居民,从2019年7月到2020年10月,人口从8万多减少到2万多,一年多的时间,有6万多人被扫地出门,而剩下来的2万多人,在日常的生活中,对抗着拆迁及疫情双重压力。对她们来说,拆迁猛于疫情。”

参考资料:

- 《欧宁与缘影会》[http://reader.epubee.com/books/mobile/2a/2acda84098c814249491a19034b4bb85/text/part0018.html]

- 《陈侗:大尾象与1990年代的广东》 [https://mp.weixin.qq.com/s/_epy9fMIV9tvHqQDXU1l3g]

- 《陈侗:我与让—菲利普·图森》 [https://mp.weixin.qq.com/s/57eDtq2U38hgdM-mFEPhPw]

- 《专访人类学家马立安:在城中村,看到另一个深圳》 [https://xw.qq.com/cmsid/20201111A0G5N500]

- 《异乡人——马立安:在深圳住了二十多年的美国人类学家,为什么执迷城中村?》 [https://theinitium.com/article/20171229-strangers-maryann-urbanvillage/]

- 《城中村改造潮,70后建筑师为何发起“白石洲不拆”计划?》 [https://mp.weixin.qq.com/s/JiwpH_GkFKnHt8Of_RNH_g]

- 《一个睡在街头的设计师在抗议什么?》 [https://mp.weixin.qq.com/s/hCSMNQpvgPFEPbSnGgUGUw]

- 《看不见的深圳人(二)》 [https://mp.weixin.qq.com/s/_zssMq4CCkc5BAHpycgheA]

- 《段鹏|看不见的深圳人(三)》 [https://mp.weixin.qq.com/s/0s7iE_KC4-lnPEbIYbNwOg]

- 《段鹏|看不见的深圳人(四)》 [https://mp.weixin.qq.com/s/kDPsE3ZF5eKzwtETHvYKkA]

- 《段鹏|看不见的深圳人(五)》 [https://mp.weixin.qq.com/s/S15omDo6L6yAGYtbmlGsoQ]

- 《居民|看不见的深圳人(二十八)》 [https://mp.weixin.qq.com/s/0X8YzWxtFHbxKVAIswlRuQ]

- 《龙门阵——社会建筑学(一)》 [https://mp.weixin.qq.com/s/HhqyGLSL3kYfrFIRREOgCA]

- 《深圳乡村的发展:城市包围农村》,马立安,86-106,《向深圳学习》,(美)马立安,(美)乔纳森·巴赫,(加)黄韵然主编;王立弟译。深圳:海天出版社,2020.07

- 《「失败」白石洲 》,江小船、来福,18-21,《野人|改造者》,第三期,2017

- 《湖贝观察》,杨阡,22-43,《野人|改造者》,第三期,2017

- 《深圳之心的再发现:保卫湖贝古村运动》,马立安,翻译:棱镜,编辑:杨阡

- 《白石洲:发现后工业社会深圳》,03-17,《城中村:消失中的城市》,深圳市城市设计促进中心,深圳报业集团出版社,2020.09