锐评|锐评|冲击国会:除了“混乱”,为什么隔岸观火的国人聊不出别的?

文/萨法维

或许我们很难理解这样一幅图景,在一个每个人法律上被赋予选票决定最高领导人的地方,愤怒的人们手持着半自动步枪冲进警察守卫的大理石建筑,为的是阻止人民选出的代表的讨论。

与此同时,狂欢的国人观众从数千公里外转播的新闻画面中获得精神的高潮,彷佛自家后院挖出了一颗原子弹——如此自己与家人便不会再受欺负,当然前提是自己家有后院的话。不同立场不同国家不同背景的媒体在现场选择自己需要的画面,有人把摄像头瞄准倒地不起的中弹女示威者,从而绘制一幅叛国悲壮的史诗,有的把摄像头对准火光、昏暗的天空和胡子拉碴的流浪汉,似乎混乱本身就足以让人在某种对比的逻辑中满足。而就在几百米开外,路边的热狗披萨小摊们照常营业,彷佛一切如常。

美国现状带来的是满足还是思考?

抛开意识形态,这一场冲击国会的戏剧呈现在几千公里萤幕前的中国观众面前,变换出无数种政治幻想。可是我们每个人又都必须回应自己与时代的联系。无论有意还是无意,大洋彼岸极富戏剧性的冲突意味着一定程度上的启蒙。这样的启蒙最终都指向我们每个人对打破自身压迫来源的愿望。

然而,清楚地指出自身受到的压迫并不是一件简单的事,剧变所带来的启蒙也不一定必然是进步的。所谓“入关学”便是这样一种畸形的变种,它隐隐约约地杂糅了西方优渥生活的印象和全球生产链条的不公,以发展为第一核心,以求自己可以入全球霸权的关,但是实际上这种民族主义却以一种转移痛苦的解决方案作结。而当人们发现我国贸易与科技企业受到对岸制裁,这些公司却又同时在本地剥削劳工,公共讨论便逐步迈向失焦。那些关于所谓主次矛盾、资本国家关系的争论要么沦为情感与立场不容置疑的宣泄,要么便只是彻头彻尾的稻草人互扎。

正如同简单的历史类比并不能够解释冲击国会,它有着独特的脉络。总统制、种族、经济分化、疫情、移民和宗教等等迥异的社会条件影响着每个行动者。特朗普擅长把资本主义的矛盾转嫁成民族矛盾,从“中国病毒”到冲击国会,因资本主义长期积累的愤怒被转移焦点。但是民族矛盾是解决不了资本主义的问题的。我们要做的不是隔岸观火,而是看清局势。

对特朗普的弹劾表现了我们这个时代的两大意识形态要素:一方面是“民粹主义”这一标签的复兴和泛滥,人们不假思索的使用它来命名世界上各种运动和政权,而特朗普不过是其中之一;另一方面资本主义不但没有受到冲击,反而大获全胜。金融、保险和房地产继续维持原样,最终仍然是富者越富的轮回。

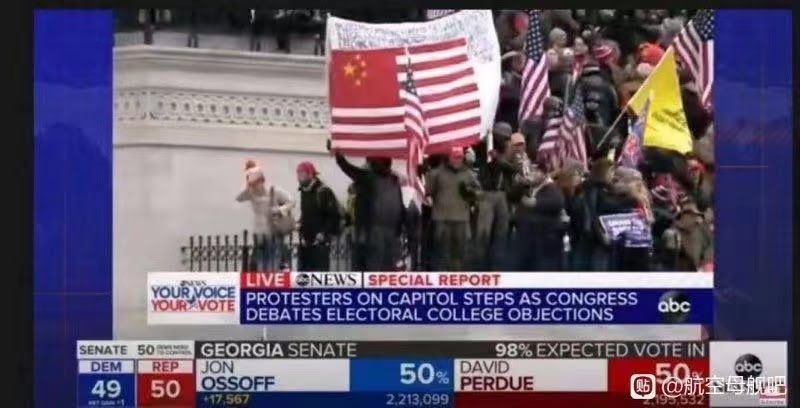

上图为网民P图。

民粹主义的兴起经常被解释为全球金融掠夺的产物,而特朗普——既是一个“民粹主义者”,也是一个房地产开发商——便和马克思描述的波拿巴一样有着难以捉摸的特质:他“侵犯一切看起来不可侵犯的东西”、“以奠定秩序为名而造成真正的无政府状态,同时又使整个国家机器失去圣光,渎犯它,使它成为可厌而又可笑的东西”。没有什么比民粹主义和民族对立更容易煽动情绪了。

“混乱说”背后的矛盾与无力

然而,在我国的公共舆论面前,特朗普支持者、反对者的运动和他们的诉求都被化约为两个字——混乱。不管是法国黄背心运动,女性游行,Black Lives Matters还是现在的冲击国会,我们都只看到“混乱”两字,而看不到混乱背后不同的矛盾与诉求。

在许多人的认知里,混乱本身就是原罪。

日常生活的困顿弥漫在年轻世代的身边,当疫情以例外状态的姿态席卷世界之时,失业成了无数人的头号大敌。失业的可怕不在于丧失生活的意义和方向,而是因为我们的生活本身早已被房贷、车贷、房租、彩礼所绑架,失业,便意味着一无所有。

动荡的资本主义市场从来就不标榜稳定,混乱与波动所带来的不安全感让每个人疲于奔命——这或许是生产力高效的根源。对野蛮竞争和丛林法则的歌颂一方面毒害了我们对世界的认知:一切道德高地必然虚伪、一切理想灯塔必然反智,另一方面更让我们陷入了霍布斯式的偏执中,那便是没有基本的秩序,混乱让社会陷入人人互殴的“人人为敌的战争”里。

对无政府主义的恐惧恰恰是资本主义意识形态给我们的又一重枷锁。

秩序党、工业党、大棋党,宗教式的神秘主义氛围降临在我们对社会和政治体制的理解之上,不少人成了稳定的自觉维护者,这既有历史经验的原因,也出于对自身有限财产的保护。但同样一批人却又在同时渴望着对外战争。如果说疫情以一种恐惧和加之于个人生活的例外状态冲击着人们的生活,那么领土争端、国际摩擦、军备竞赛则站在遥不可及的位置承载着人们心中隐秘的愿望——人们迫切需要一场狂欢与变革拯救自己在资本等级秩序与剥削中的困顿。

这便是小有积蓄的中产阶级在历史上的可悲之处,时常处于对秩序与反秩序的矛盾之中,但他们对一切问题看法的出发点都来源于自身利益。或许这也是我们时代的悲哀,因为对大部分人来说,弥赛亚式的理想已经幻灭,人们不会为了街头的演讲拿起钢枪,更不会因为基尔港水兵的感召而在德国大地成立工人与士兵委员会。“混乱”本身不构成“美丽的风景线”,美丽的是看清暴力逻辑后的义无反顾的反抗。