社会文化|“戒网瘾”、“性别扭转治疗”:豫章书院们背后的资本与父权?

文|麻薯

编按:2020年12月30日,南昌中院将“豫章书院”非法拘禁案发回重审,指原判“事实不清”,一审被告五人均判“非法拘禁”罪成,当中吴军豹被判刑二年十个月,但原告关于民事赔偿和公开道歉的诉讼请求被驳回。从“豫章书院”案被曝光到现在两年多过去,案件仍然没有尘埃落定,而全国还有多少顶着不同名字的“豫章书院”正在运作,我们都不得而知。十二月中旬,又有跨性别女孩被送往所谓“性别矫治”学校。“网络成瘾”、“性别认知障碍”、“叛逆”、“亲情淡漠”……被送进这些所谓“学校”的少年被按上不同的“问题”,可是出问题的,是这些少年吗?

“戒网瘾”、“起航”、“军事拓展”、“纠偏”、“特训”……以“拯救”和“爱”为名,少年们被拘禁、殴打、精神虐待、性骚扰甚至性侵犯……关于“戒网瘾学校”、“性别矫治学校”的恶劣行径和悲剧在网络上比比皆是,为什么这些“学校”、“夏令营”、“训练营”仍然层出不穷?

一边是父权,一边是资本,一方将少年视为可以随意支配的私有财产,一方将他们视为改造后可以“交货”的原材料,唯独,没有将他们视为“人”。

集中营”的生意经

一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。如果动乱和纷争能带来利润,它就会鼓励动乱和纷争。走私和贩卖奴隶就是证明。

——《马克思恩格斯全集》(资本论第一卷)第七篇“资本的积累过程”第24章“所谓原始积累”

“谷雨实验室”采访过一个网瘾学校前投资人,由于经受不了良心的煎熬,刘玉从投资了一年的三间网瘾学校撤资。她算了一笔帐,这些“问题少年集中营”的利润率达到100%:正可以支持资本“践踏一切人间法律”,当看了集中营对少年们的所作所为,它们也很显然敢于践踏一切作为人的道德和良知。

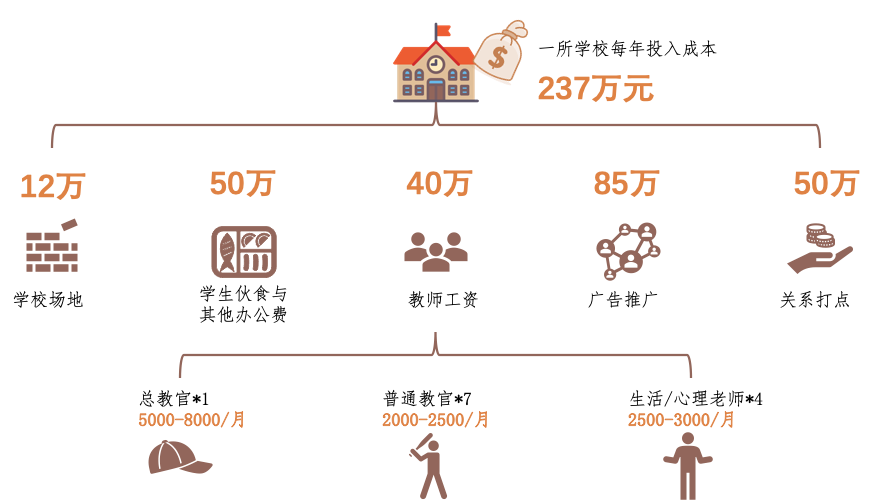

以刘玉曾经投资的戒网瘾学校为例,一所学校每年投入的成本约237万元,而在收入方面,她保守地估计该学校招收学员60人,其中30人按半年制招生,每人5万元,30人一年制招生,每人10万元,一年学费收入就达到450万元。

为尽量降低成本,并方便控制学生、避免学生逃跑,这类学校通常选址在偏僻的农村地区,校舍常常是一些破败的旧楼,刘玉的一所学校场地租金12万元一年。虽然号称“学校”,这些学校的文化课要求并不高,有的甚至只是要求学生诵读“三字经”、“弟子规”之类劝诫人无条件驯服的所谓“国学经典”,因此,在师资方面,这类学校只是在总教官身上多花些成本:一个总教官一年的工资在6万到9万之间,其他的普通教官和生活/心理老师月工资都在3000元以下。总体来说,人力方面,一所类似学校一年的开支在40万左右。

在刘玉的估算里,学生的伙食费开支和其他办公费用被算在了一起,总共50万。假设——现实当然绝非如此——这50万元一分不少全用在了学生的伙食开支上,那么按学校招生计划来算,每位学生每天的伙食费用应该是30.4元。这当中除去食材的费用,还要包含食堂员工的工资等相关开支。很明显,这样的成本要保证成长期青年的营养需求已经很勉强,更何况还要扣除学校日常运营的“办公开支”,如水电费、材料费、日常维修等杂项费用。在一些“学员”的曝光里,我们也看到,这些“学校”里的伙食极差:“如果幸运的话,一周能吃上一片肉”;“天天吃猪食(连教官都说是猪食),不是炒青菜就是烧圆茄子,一天一顿肉,还是小荤”;“说是粥,其实就是水煮剩饭,有时候被烧焦、烧黑”;“学校和家长说的是,一天保证有一顿吃肉,事实是,肉都是从菜市场买来熬猪油的那种”。

刘玉的学校里,成本的大头被用来做广告推广和关系打点,这两项的开支合并占投资成本的一半有多。

广告推广主要用于支付给某国内知名搜索引擎公司进行竞价排名,刘玉称,她曾投资的学校在这方面的支出“算低的”,一些学校一年花费在百万以上。如今在某度上搜索“戒网瘾学校”,除了一条不痛不痒且并不醒目的“温馨提示:戒除网瘾建议到正规心理咨询中心”之外,搜索的前十条里,八条为“戒网瘾学校”的广告,而推荐的相关搜索还包括:“郑州戒网瘾最好的学校”、“哪里有青少年戒网中心”、“山东戒网瘾最好的学校”等。

至于关系打点,刘玉在采访里说“凡事能管得住我们的部门,尤其是政法部门,都要去疏通关系”。

多么讽刺,虽然是“学校”,但“尤其”要“疏通”的却是包括公安部门、检察院、法院、司法行政等部门的政法部门,那么,这些“疏通”是为了什么?可以想见,“教育”从“学校”筹备之时起就不是重点,而“学校”迟早会面对的是需要政法部门介入的事件,比如“学员”在“特训”期间受伤、致残甚至死亡,“学员”因不堪受虐逃跑以至失踪,或是“学员”遭受种种创伤性的事件导致的精神伤害等等。

在“戒网瘾学校”这盘生意里,“学员”不仅是学校的收入来源,还会被用作免费劳动力,他们有的被拉去农场做农活,有的被安排去酒店做服务员,有的被要求去新校舍的工地搬砖做苦力,为新的“学员”建造牢笼。更普遍的情况则是“学员”被招募作为“学校”秩序的管理者,他们被要求去“教育”新来的“学员”、监督同伴,甚至在同伴试图逃跑、反抗的时候举报,而这一切,无疑摧毁了青少年对于人的信任,在他们离开“学校”之后,仍然深深影响他们的心理状态和社会交往。

建构“问题少年”:来自父权家庭的规训

哪些孩子被送去“戒网瘾”和规训?根据一所规模较大的此类学校“英高特励志教育学校”官网上的描述,符合以下特征的“问题少年”均可成为教育对象:上网成瘾、逆反出走、与父母老师沟通困难、性格孤僻、自卑、自闭、厌学、贪玩、早恋、吸烟、吸毒、喝酒、打架斗殴、暴力倾向、奢侈消费。这一官方描述有意省略了它的摇钱树群体之一:LGBT、尤其是跨性别者,不少人被父母送来戒网瘾学校“矫治”他们的性取向或性别认同。

按照一般的伦理道德标准,父母怎能有把孩子送去“集中营”受折磨的权力?但在资本主义社会中,家庭恰恰是按照私有制原则组织起来的,孩子在很大程度上被视为父母的“私人财产”或“私人投资”,而不是一个具有正当人权的、为社会契约所承认的“人”。以所谓“爱”的名义,家长掌握着孩子生杀予夺的大权,这使得家庭不仅是意识形态机器,很多时候更是暴力机器——这在LGBT和女性群体的生命经验当中尤为突出。

公众号“路标Event”发布的文章《一个跨性别者的父亲为了能够时刻监视自己的孩子,竟到孩子的学校当保安!》中,记述了跨性别者赖可(圈名)长期遭受的父亲压迫:这位父亲妄图通过各种方式欺骗、威胁、引诱孩子还原为“顺性别”,并威胁孩子如果不听话就会把她往戒网瘾机构送。颇有意味的是,赖可的父亲常使用“家外势力”一词来合理化自己对孩子的控制。赖可离家出走又被逼回家之后,父亲没收了她治疗重度抑郁的药物,由于药物戒断反应,赖可选择自杀。在网友联系警察和救护车后,父亲竟然阻止警察和医护人员救助赖可,认为他们都是“家外势力”,让赖可必须采取他提出的方法(用自来水催吐)。连警察都被当作“家外势力”而被拒之门外,这显示出私有制父权家庭在控制孩子方面可以怎样地无法无天。

发生在赖可身上的事绝非孤例,近期,两位跨性别女孩——可橙和烤鱼——被家长强制送往矫正治疗的风波也引起了舆论的关注。北京同志中心发布的文章《我们的跨性别社群正在经历的至暗时刻》中写到,志愿者们前往第一线与当地派出所的警官进行沟通、希望救助这两个孩子。但整个过程困难重重,其中最大的阻碍便是警方认定志愿者们与案主非亲非故,从而信任家长、拒绝立案以及透露相关信息。这还是在两位案主均已成年、且都是完全民事行为能力人的前提下,可见警方完全默认了家庭对孩子的“所有权”。

除了LGBT群体之外,所谓“早恋”女孩的群体也是戒网瘾机构的另一个摇钱树。相比之下,“早恋”男孩被送去改造的案例则少得多,这说明“早恋”问题被主要看作是女孩的责任和罪过。为了杜绝早恋,戒网瘾机构有着各种性道德主义的规定,比如男女生不得单独相处超过30分钟,否则会面临严酷的惩罚。然而,另一方面,这些“集中营”里面普遍存在着男性教官和教师对学员的性骚扰乃至性侵犯。性道德主义的虚伪由此可见一斑,正如多数派此前对《JM帝国》的分析指出的:男权文化的运作常常是一体两面的,一面是对女性赤裸裸的性侵犯,另一面则是道貌岸然、高举道德旗帜的道学家姿态。

“极昼工作室”的文章中讲述了女孩吴红的故事,她被亲生父亲猥亵,此后试图割腕自残。被强行带进戒网瘾学校时,她大喊道:“该进来的是我爸,为什么是我?”荒谬的是,在学校的心理咨询室,老师每次都会问吴红,每周重复一次:“你还恨你爸爸吗?” 为了能够尽早离开这个“集中营”,吴红只能回答,“不恨了,原谅了”。男性家长造成的伤害和罪行却要由女孩的心理“觉悟”得以完满“解决”,这醒目地揭示出“问题少年(少女)”这一社会建构背后的家庭暴力和父权暴力。

叛逆有罪?“叛逆”的文化意味与垂死的资本主义精神

在英高特学校的官网上,明确地写着这间“集中营”的自我定位:“叛逆孩子教育学校”、“叛逆教育专家”,似乎青春期的“叛逆”本身已经成为了某种亟需根除的原罪。甚至,有一些孩子并没有犯下“网瘾”、“早恋”等等所谓的“大错”,只是单纯的性格叛逆、顶撞父母老师、离家出走等等,已经足够让家长把他们送去戒网瘾学校。此外,2020年12月30日颁布、今年3月1日起实施的教育部制定的《中小学教育惩戒规则(试行)》也传递出类似的社会信息。《规则》规定了教师和学校根据违规违纪情况可以对学生实施的教育惩戒方式。这也许能够避免某些特别极端的惩戒行为发生,但也标志着对“叛逆”行为更加精细化的管控和治理。

然而,“叛逆”并非向来便具备今天这样的普遍贬义含义。那么,“叛逆”之文化意味的改变,折射出哪些社会和时代的变迁?

在曾经的社会主义历史中,我们相信青年叛逆精神所携带的一份革命潜能。我们从中国传统文化中重新发掘、重新阐释的时代偶像,是《大闹天空》中砸烂天庭的孙悟空、是《哪吒闹海》中割骨还父、割肉还母的哪吒。并且,那绝不是一段孤立的、中国自外于世界的历史,因为60年代全球各地的左翼反抗运动正是高举着青年的旗帜,共同彰显了“青春”的叛逆内涵。

即便是上升期的、具有活力的资本主义文化也需要借助某种“叛逆”精神来合法化自身所造就的、摧枯拉朽式的社会变革。在《路易·波拿巴的雾月十八日》中,马克思讽刺地写道:“不管资产阶级社会怎样缺少英雄气概,它的诞生却是需要英雄行为”。在资产阶级革命时期,他们自比于古希腊罗马的反叛英雄,而革命完成之后,资产阶级社会却“完全埋头于财富的创造与和平竞争,竟忘记了古罗马的幽灵曾经守护过它的摇篮”。或许可以说,资本主义发展历史中的每一次自我革新都需要利用叛逆的精神。在新自由主义的上升期,通过收编60年代的叛逆内核、倡导“Be Yourself” 的消费主义意识形态,欧美社会完成了向金融资本主义模式的转型。在中国资本主义的上升期,所谓“素质教育”政策的提出和实施同样包含了某种“叛逆的小孩才聪明”的价值取向。

到了资本主义的下降之日、垂死之时,阶级愈发固化的现实使得叛逆精神成为了危险和威胁。于是,中国传统文化的保守方面被重视和挪用,新权威主义、新儒家等等意识形态试图复活古代的鬼魂,劝诫今日的青年面对家庭、社会、国家的权威必须尊重、驯顺、服从。在流行文化中,甚至孙悟空和哪吒也不再是叛逆的偶像,而成了受诅咒的妖王和魔童(《西游·降魔篇》、《哪吒之魔童降世》)。

然而,叛逆成为禁忌的同时,社会的各种矛盾与不公也在愈加赤裸、愈发激化,反叛的号角注定再次在青年中吹响。反叛者们将砸碎的不仅是资本主义社会形形色色的“集中营”和暴力机器,更是这僵死的、窒息的资本主义自身。

参考文章:

谷雨实验室,一个戒网瘾学校投资者的自白:如何办一所利润100%的“集中营”。

路标Event,一个跨性别者的父亲为了能够时刻监视自己的孩子,竟到孩子的学校当保安。

北京同志中心,我们的跨性别社群正在经历的至暗时刻。

极昼工作室,跨性别“老师”逃离戒网瘾学校。