記者手記:冷戰前線,閱讀金門、馬祖的六個關鍵詞

《端傳媒》從去年十一月便執行至今的〈2020金馬專題〉,終於要告一個段落了。

這篇免費閱讀的「記者手記」,除了希望為整份專題作結之外,也彙整了我沒放在專題報導中的採訪素材。

在金門、馬祖採訪時,我總是在想,為什麼像《端傳媒》這樣的「香港媒體」,會如此關注這兩個彈丸之地,從 2015 年創立至今,都仍未止歇。後來也才發現,這真的不是巧合而已。

身為曾在馬祖當兵的台灣人,我非常感謝《端傳媒》提供一個這樣的空間,讓我有機會重返金馬,也讓我任性地扛起一個專題。這也是我感謝馬祖的方式──雖然當兵真的很痛苦,但還是很想感謝馬祖在我人生中給我的那五個月。

《端傳媒》明(22)日也將舉行「歲末端小聚 | 雲端旅行去金馬:六個關鍵字,漫遊冷戰前線」,曾經也在金馬深度採訪過的台灣組主編何欣潔也將登場,一起分享我們未曾寫進報導中的個人觀察和金馬故事。本次活動免費,按上述連結報名即可參與,歡迎 Matters 市民報名參加!

📌小聚時間:2021 年 1 月22 日(19:30-21:00)(UTC+8) 📌小聚主持:何欣潔 端傳媒台灣組主編 📌小聚嘉賓:李易安 端傳媒台灣組記者

以一個「立足香港」的媒體來說,端傳媒關注金門、馬祖的頻率,似乎頻繁得有些不太尋常。我在金門採訪時,一位受訪者也曾納悶,「沒想到一個香港媒體會這麼關注金門。」

的確,端傳媒從創刊開始,幾乎每年都有關於金馬兩地的深度報導。

2015 年,我們首次前往金門馬祖,探看金門如何在中國大陸的強力磁吸之下改頭換面,也見證馬祖的軍事設施,如何在兩岸關係和緩之後蛻變成書店;2016 年民進黨上台之後,兩岸「對話機制」中斷的效應,卻開始顯現在不分國界的「海漂垃圾問題」上,而美國學者宋怡明的《前線島嶼:冷戰下的金門》,則將金門的「熱戰」放在「冷戰史」之中重述,彷彿一語成讖地,預示了金馬兩地今日被「冷戰迷霧」籠罩的氣氛。

到了 2017 年,端傳媒則關注起在兩岸交流中被當作善意符號的高粱酒,如何糾纏進了高粱原料的「身世問題」,接著又報導了在離島沸沸揚揚的「賭場條例」議題。

2018 年底,當台灣人正因為「非洲豬瘟」而繃緊神經之際,一頭死豬遺體卻「跨越了邊界」,從福建沿岸漂上金門海岸,意外彰顯出金門兩面依賴的日常需求;到了 2019 年台灣總統大選期間,我們則再次前往馬祖,對在「金馬」之中常被「忽視」的馬祖進行詳細爬梳,也和當時以「外地人」之姿、代表民進黨在馬祖參選立委的李問進行了專訪。

在金、馬兩地採訪後,我逐漸發現,端傳媒對金馬兩地會如此關注,其實倒也不無道理,因為那反映的正是端傳媒的視角和定位──這是一個讀者橫跨兩岸四地、東南亞和歐美華人社群的媒體,我們期待自己成為各個華文社群之間的「橋樑」、在跨社群的宏觀脈絡中提供在地視野;而金門和馬祖,恰好就是這個定位和視角中的樞紐。

這兩個前線島嶼,不只是兩岸交鋒的前線、國際地緣政治的槓桿,也是東南亞許多華人的原鄉;它們曾是兩岸破冰的試驗場,也有人說是「最純正的中華民國」,卻也是「中華民國台灣」體制最難以繞過的一個坎──不少人都認為,金、馬就是「台灣獨立」在憲政上最大的障礙。

於是乎,金馬兩地雖是彈丸之地,卻神奇地集結、貫穿了端傳媒的諸多關注與旨趣:夾在縫隙中的認同掙扎;在邊境找尋歸屬的異鄉人;兩岸政經角力的場域;國際宏觀政治結構下的微觀故事⋯⋯就連金門、馬祖自己,也都和端傳媒一樣,經常希望能以「橋樑」自居,因而就某個意義而言,端傳媒和金馬兩地在屬性上本就是高度契合的。

#2020 金馬專題:新局勢中的金馬何去何從?

回到這次的「2020 金馬專題」,我們最初的問題意識其實很直觀:在兩岸對峙情勢不斷升高、中美「新冷戰」格局逐漸浮現的眼下,位處「舊冷戰」前線的金馬人民是否緊張呢?在肺炎疫情、小三通中斷的衝擊之下,金馬兩地又是如何自處的?更重要的是,隨著「中華民國台灣」體制、以及「台灣主體性」日漸鞏固,被不少「台派」認為應該「割棄」的金馬兩地,究竟又該何去何從?

為了回答這些問題,我們規劃了兩篇遊記和兩篇主文。

首先,我們跟著美國在台協會(AIT)2020 年在金門的足跡,先是在金門來了場「AIT主題」的小旅行,接著又以「老兵視角」在馬祖書寫了「老兵遊記」。

透過這兩篇遊記,我們希望反映出幾個事實:金馬兩地與台灣和中國大陸間的關係,終究鑲嵌在更廣大的地緣政治脈絡之中,很難只是金馬居民說了算;而半個多世紀以來,在金馬兩地當兵的無數台灣年輕人(包括我自己),也和金馬居民一樣,都曾為冷戰體制犧牲過自己的青春,也意外地催生了「中華民國台灣」體制──借用一位受訪者的話說,「台、澎、金、馬就是因為一起承擔了一些東西,才會成為一個共同體。」

第三篇的主文,我們則希望回答「為何兩岸對峙,金馬人民卻不緊張」這個問題,並從金馬兩地在疫情下的處境,討論金馬兩地在區位上的差異,如何側面反映了過度仰賴「兩岸和平紅利」的隱憂。至於最後一篇主文,我們則對金馬年輕人進行了群像特寫──他們的「台灣認同」已然札根,卻要面對「被台灣割棄」的可能性、本地的親屬壓力,以及肉眼可見的中國崛起,因而身陷在多重的焦慮之中。

對我來說,金馬則和世界上所有的「邊境」一樣,總歸都是迷人的:它們作為「偏離主流敘事」的存在,總能為我提供不同視角,因而也經常是靈感的豐富泉源。更重要的是,金馬其實也提醒了我們:在地緣政治的運作之中,大國勢力交鋒的「邊境地帶」,往往就是關鍵所在。

我們一般可能會以為,如果想要感受「大國至高的權力與光輝」,你必須去那些國家的權力中樞或首都才行,比如北京的紫禁城(或中南海)、俄羅斯莫斯科的紅場,或是美國華盛頓特區的國家廣場 (National Mall)。然而事實上,若想真正感受大國的威力,更合適的選擇其實可能是大國的邊陲地帶,那裡才是帝國施展力量的真正場域──而今日的香港和台澎金馬,就是這些場域。

由此,在「2020 年金馬專題」最末的這篇手記裡,我們整理了六個關鍵詞,除了為整份專題作結,也期待能為你開啟日後閱讀金馬的另類視野;如果你恰好也生活在「邊境」裡,希望這篇手記也能為你帶來些許啟示。

邊界

邊界確實是金馬最重要的關鍵字:金馬兩地之所以成為戰場,以及之所以能憑藉小三通而迎來繁榮,全都跟邊界脫不了關係。

2019 年 3 月,我曾在廈門轉機,當時特地多留了一天時間,就是為了去廈門旁邊的大嶝島、小嶝島看看,順便從島上回望金門。沒想到 2020 年為了採訪,我的視角卻顛倒了過來,改由金門回望大嶝、小嶝,而翔安新機場的工程,也依然在邊界的另一邊如火如荼,黃沙滾滾。

特別是在這種時刻,邊界會顯得既虛幻又真實──明明看得到、就在那邊,卻又無法到達;對面飄揚的那個旗幟、在路上緩緩移動的人車,真的存在嗎?會不會只是幻覺呢?記得自己在板門店北望、在吉林集安的鴨綠江邊南望時,也曾有這種不知道該怎麼明說的奇妙感受。

對於金門人來說,冷戰結束、兩岸重新往來之後,我們也才終於能確定,對面的那些五星旗啊、車啊、人啊、填海區滾起的沙塵啊,原來真的不是幻像。直到今年病毒把「鐵幕」再次拉起之後,對面的一切,才突然又開始模糊虛妄了起來。

終究,邊界並非不證自明、也不是不會流變的:這兩年陸籍船隻大量抽取海沙,導致馬祖海岸生態出現劇變的動態,就證明了人在地圖上劃設的界線,其實是模糊而脆弱的:雖然抽砂船不能「越界」,但抽砂行為造成的影響卻可以。

此外,如果你願意拓展對「邊界」的想像,「界線」有時也未必是條清晰連續的「線」,而可以是「點狀」的存在,甚至可以化作其他形式,存在於日常生活之中。

比方說,我在金門採訪時,台灣正好在舉行「黑豹旗高中棒球聯賽」,而「金門農工」則剛剛打進了聯賽的 32 強。有天我途經金門市區的棒球場,才突然想到,金門、馬祖可能就是「全福建省」唯二流行棒球的地方──在此,棒球幾乎就是兩岸邊界的化身,在揮棒和傳接球的尋常訓練之中,標示出了兩岸的不同之處。

有些大陸讀者或許會習慣用「中國尺度」、「大江南北的框架」來理解這種差異,將這種差異類比為某種「地域差異」(比如重慶和四川、南方與北方的差別),但如果仔細推敲、爬梳,兩岸因為分治而有機生長出的系統性差別,內裏其實是更複雜的國際政治、以及更深層的價值觀體系。

以棒球為例,金馬兩地的棒球文化,甚至很有可能就是美軍因為「協防金馬」而帶來的「第一手輸入」,和台灣棒球是「從美國傳入日本,再於日治時代從日本傳入台灣」的「二手輸入」不同,更直接地反映了讓金馬成為前線的冷戰架構。

再比方說,有次我問一位馬祖受訪者為什麼「認同自己是台灣人、而非中國人」時,他的答案其實跟血緣、文化、語言這類經常出現在民族論述中的字眼無關,而是兩岸政府對於同性婚姻、人權議題的立場差異。

然而真要說起來,每個台灣人心目中的「台灣邊界」,其實可能本來就是有各種表述的。

比如我曾在馬祖芹壁村的天后宮裡,撞見過一幅不太尋常的地圖。那幅地圖是台灣嘉義新港奉天宮贈送的,標題寫著「開台媽祖駐台四百年紀念」,乍看只是一幅常見的宮廟「公關品」,畫出了「受媽祖庇佑澤披」的地區,而金門、馬祖就這樣被歸入了「台灣」的範疇裡。

然而這幅「媽祖的台灣地圖」,卻有個不太尋常之處:製圖者並沒有畫上位於台灣東南角的蘭嶼,但我轉念一想卻又覺得合理──蘭嶼是台灣唯一以原住民族為居民主體的島嶼,漢人信仰並不盛行,島上也沒有媽祖廟,會被「媽祖地圖」遺漏,似乎也是天經地義的事。

於是這份地圖對我來說,也提醒了一件事:同樣是台灣人,對於「台灣地圖」的樣貌其實可能會有非常不一樣的詮釋──雖然有些抱持「金馬割棄論」的台灣人會認為「金門、馬祖不屬於台灣」,因而應該排除在「台灣國族」的範圍之外,但被台灣媽祖信徒遺忘、排除的,卻反倒不是金門、馬祖,而是蘭嶼這另一個國境之地。

拼音

另一個我認為非常幽微、也同樣能反映金馬處境的,則是地名的拼音轉寫系統。

今天不太有人知道,從十七世紀到 1970 年代為止,「金門」在西方世界更廣為人知的名字叫做「Quemoy」,而這個拼法的來源,其實就是「金門」在漳州話裡的發音:一如宜蘭腔「呷飯配滷蛋」的「飯」是 puinn(ㄅㄨㄧ)、「蛋」是 nuinn(ㄋㄨㄧ),「門」的漳州話發音則是 muinn(ㄇㄨㄧ,也就是「Quemoy」裡的「moy」)。

然而很奇怪的是,金門主流的閩南語腔調其實更接近「泉州音」,西方人為何會以「漳州音」來拼寫金門地名呢?有種說法是,當年西方人在廈門一帶活動時,接觸到的本地人恰好操「漳州音」,所以才會以漳州音來拼寫地名。

但無論事實真相為何,這種舊地名拼音都反映了一件事情:過去金門、廈門和外界接觸時,中國還不是像今天這樣一個完整統一的現代國家,也沒有標準的拼音轉寫系統;西方人口中的「金門」,甚至還是以漳州話為中介的──於是漳州話這種現在看起來很「在地化」的方言支脈,反而成了「金門」最「國際化」、在西方語言中歷史縱深最長的拼法來源。

不過時至今日,Quemoy 其實已經不太常見,除了一些特別想要連結國際、呼應歷史的單位(比如金門大學-National Quemoy University)之外,大部分使用的都是「郵政式拼音」:Kinmen。

郵政式拼音成形於民國初年,當年的「老國音」跟閩南語一樣,還保留著「尖音」(ㄐ,或漢語拼音的「j」)和團音(ㄍ,或漢語拼音的「g」)的區別——比如「精」這個字念「ㄐㄧㄥ」(漢語拼音作「jing」),「金」這個字念「ㄍㄧㄣ」(亦即郵政式拼音的「kin」),不像現在都變成了「ㄐ」(j)聲母。

換句話說,「Kinmen」這個拼法,反映的其實是民國初年「現代中國標準語」剛剛統一發音的樣貌,本身就是「民國體制」的遺留──而中華民國在台灣的存在,其實也就是「民國體制」最大的殘留物。

然而近年來,有些學者也開始主張使用中國的「漢語拼音」來拼寫金門,希望能將把 Kinmen 改成 Jinmen,因為「漢語拼音」早已是現在的世界主流──事實上,台灣今日除了南部長期由民進黨執政的縣市之外,大部分地方也都早已為了「和國際接軌」,而改用漢語拼音拼寫街道名,只有「縣市名」(如 Taipei、Kaohsiung 等)因為沿用已久、牽涉範圍較廣,才會維持原有的「威妥瑪拼音」。

究竟 Kinmen 有天會不會變成 Jinmen 呢?我不知道。但不論最後結果如何,這些拼音系統,在金門的確反映了一些端倪,在台灣也確實是政治角力的文化戰場。

亡靈

在金馬採訪期間,我偶爾會感到毛骨悚然。

比如前往金門之前,我預定了一間位在古寧頭的古宅民宿。結果去了古寧頭戰史館之後才發現,原來這個聚落在「古寧頭戰役」期間打過巷戰、死過不少人,於是在心裡暗自祈禱,希望民宿裡不是只有我一位房客。

然而墨菲定律終究不是沒有道理──入住民宿那天,老闆一看見我便說,「這幾天整間民宿只有你一個人住唷!」

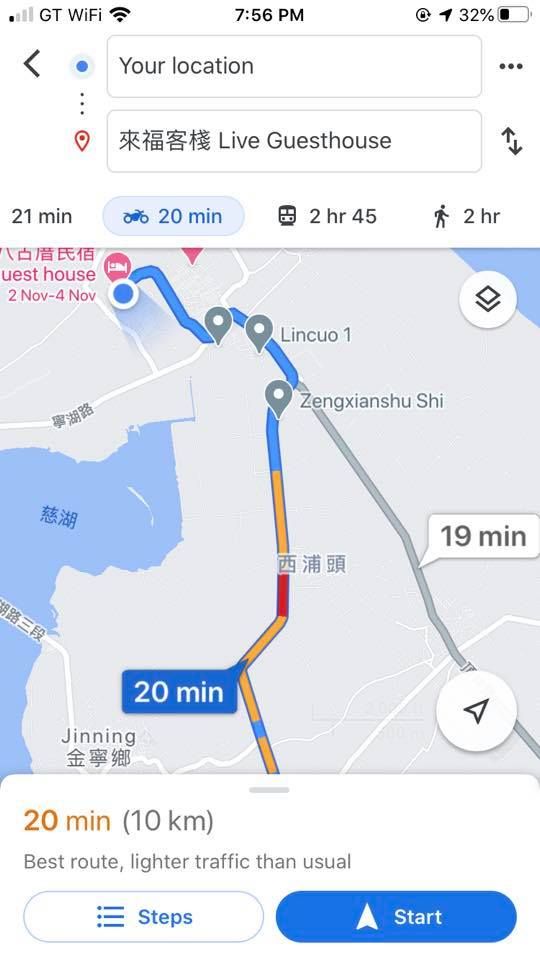

又有天晚上,我結束一天行程、準備騎車返回民宿;使用 Google 地圖查詢路線時,卻發現回民宿的路上,有條平時根本就沒車、附近也沒村子的偏僻幹道,當時居然有長達數百公尺的路段呈現壅塞狀態。我看了後在心裡苦笑:當年因為古寧頭戰役而犧牲的國軍弟兄,應該是沒有手機的吧?

硬著頭皮騎上路後,我決定避開那個「壅塞路段」,於是在某個路口轉彎。沒想到一轉彎之後,詭異的狂風便迎面撲來,路邊也只有比人高的草叢,沒有人家。我一邊加油門,一邊瞥見頭頂的路牌寫著「山灶」,整個背脊都涼了起來──前幾天我在網上搜尋史料時,才剛讀到過這個地名:金門曾經鼠疫為患,傳說山灶村就曾因為有居民染上鼠疫,而被下令封村,最後導致所有村民都死在村裡,今日只徒留村名、不見聚落。

還有一次,一位熟悉金門歷史的受訪者告訴我,有個村子在 1960 年代發生過一件怪事:某天一位少女夢到一位戰死在金門的阿兵哥,對方說希望和她冥婚(亦有一說是少女的父母被阿兵哥托夢);抵死不從的父母,於是帶女兒去廟裏驅邪,然而過沒多久,那位少女還是病故了,後來被村民供奉在一座小廟裏。

我聽了之後好奇心大作,也不知道哪裡來的愚勇,找了民宿的老闆一起去廟裡看看。沒想到一進到廟裏,還真的就看見一幀少女的黑白照片放在主壇桌上,嚇得我們轉身就走。

研究都市傳說和「鬼故事」的學者,一般會將這類故事連結上歷史和社會脈絡,認為它們反映的其實是某個時代氣氛或徵狀。後來我在閱讀宋怡明的《前線島嶼:冷戰下的金門》時,似乎便見到了這個鬼故事的時代背景和社會意義。

在書中,宋怡明特別將金門女性的生活獨立成章,提及從大陸來的軍人起初心懷「反攻大志」,一般其實不願在金門娶妻;然而隨著反攻機會愈來愈渺茫,金門本地的女性也開始嫁給軍人,而軍方也會把婚姻當作治理工具,希望藉由聯姻促進「軍民一體」的共同體感受,讓村莊與軍隊關係更加緊密。

然而這種現象,卻在 1960 年代開始式微,一方面是因為金門經濟開始好轉,居民不再將「嫁女兒」視作維生手段,另一方面則是因為金門駐軍開始由台灣徵召而來,而阿兵哥在台灣可能也有其他的結婚對象。但「陽剛」的金門,終究還是個「男多女少」的社會,於是急切的父母往往會及早開始為兒子物色對象,導致女性結婚的年齡不斷下降,女兒的「身價」和出嫁聘金也跟著不斷高漲。

如果我們將宋怡明的研究,和那位「被阿兵哥帶走的少女」的傳說對照著看,大概也能看到許多類似的元素:年紀輕輕即屆適婚年齡的少女、滯留在異鄉的大陸老兵想要娶妻,以及不願輕易讓女兒出嫁的父母。

僑鄉

雖然金門歷史一般都被放在「戰地」、「兩岸橋樑」這兩個框架中看待,但其實金門在歷史上還有一個重要角色:它是東南亞華人的僑鄉之一。

我在金門採訪期間,就曾多次聽到當地人提及一位回金門「尋根」的新加坡女士。後來我在臉書上找到了她,她的名字是王淑貞(Lisa Ong);隔海採訪時,我幾乎每秒都能感受到她對金門的熱愛。

王淑貞的祖母出生於 1914 年的金門後浦,卻在七歲時便成為童養媳,而夫家則是已經在新加坡「落番」的金門人,於是還未完全懂事,就獨自乘船前往了馬來亞半島頂端的那座小島。

直到 1991 年過世之前,她祖母都沒有機會能回家看看──因為彼時的金門尚未解除「戰地政務」,法理上依舊是個戰地。很巧合的是,她祖母過世的那年,正好也就是冷戰結束的年份;因為冷戰而無法返鄉的祖母,最後卻也跟著冷戰一起走入歷史。

王淑貞曾經問祖母「想回金門看看嗎?」但她總會回答,「我為什麼要回去看那個拋棄我的國家?」然而她祖母對金門終究是又愛又恨的──她生命最後幾年即使神智已經不太清楚,卻仍會用金門話和別人說「我是金門人,我是後浦出世的。」

出生於 1960 年代的王淑貞,懂事時新加坡正好在推行英語和華語政策:對她來說,不論是金門話或福建話,都是落伍的老人說的語言,而金門對她來說,也是一個只存在於祖母口中的模糊地名。

然而 2014 年祖母的墓地遭遇都市開發、被迫遷移,王淑貞當時不禁憐惜,從金門流離到新加坡的祖母,連死後都要再次流離;開棺後她摸著祖母的頭骨,突然在腦海裡浮現一個小女孩剛下船的身影──「從那刻起,我就決定有天要去金門看看。」

2019 年,退休後的王淑貞帶著祖母的遺物,一連來了兩趟金門。她印象最深刻的,就是金門人的講的金門話,第一次聽到時眼淚都湧了上來,「原來阿嬤講的話,不是老人的語言,在金門還是有年輕人在講的。」

雖然王淑貞只能用英語流利對談,但受訪過程中仍會偶爾爆出幾句金門腔的福建話,而她之所以想再回金門,很大一部分原因,其實也跟語言帶給她的連結感有關。「但現在的年輕人不會說福建話,大概也不會再有這種情感紐帶了。那感覺就像,你的 Wi-Fi 沒了、斷掉了。」

這真的是一個很美的譬喻。的確,語言就像 Wi-Fi 訊號:它沒有形體,卻又非常重要,能連結許多東西。或許,語言就是當年「落番」、下南洋的金門人,唯一真的能攜帶在身邊的東西──房子土地是帶不走的,珠寶、金錢也有被偷走遺失的可能,但語言、口音是偷不走的。

王淑貞在受訪時還用了很多其他美麗的譬喻。比如她曾和很多新加坡人一樣,覺得歷史和記憶是「負擔」(burden),但年紀大了之後卻覺得記憶是「錨固」(anchor);後來想想,她又覺得這兩種東西,在本質上其實是一樣的──「因為要能成為錨,首先當然必須是個很重的東西,因而也就難以避免被視為沈重的負擔。」

在金門期間,她也經常感嘆金門和台灣年輕人,對於歷史、母語的保存意識比新加坡人好。「我很感謝金門的每個店家,繼續的存在那裡,讓我還能回來想像阿嬤幾十年前走過的街道,甚至能想像她在城隍廟前拜拜的樣子。」

掛上電話前,王淑貞說她還會再來台灣的。「畢竟我也算是台灣人嘛──我的祖母,是『台灣的金門人』。」

偶然的共同體

從金門、馬祖回到台灣之後,我接著又去了一趟台灣中部的梨山;今日的梨山,以高山蔬果農業為主要的經濟來源,雖然名氣不如阿里山、日月潭,但一直都是我心目中台灣最美的地方。

但我之所以喜歡梨山,其實還有另一個原因:我總覺得,那裡就是台灣的縮影,濃縮了近代台灣的族群面譜。1950 年代,台灣政府為了興建橫越台灣島中央山脈的「東西向橫貫公路」、又為了安置大陸來台的退伍老兵(也就是「榮民」),曾將許多外省老兵帶到了梨山,而梨山的高山氣候和農場,又吸引了本省果農來此開墾,和原本就在這裡的泰雅族原住民並肩混居──今日如果要找全台灣族群比例最均衡的地方,梨山應該可以算上一個。

除了梨山本身之外,貫穿梨山的中橫公路也很有意思。這條於 1960 年代全線竣工的公路,從西部的台中啟程,橫穿海拔近三千米的山脈,終點則位於太魯閣峽谷外的花蓮縣,是台灣最險峻的公路之一,也是當年國民黨政權用來證明「人定勝天」的重大工程。

然而 1999 年的九二一地震之後,這條公路便因為坍方而嚴重毀損,一直處於修修封封、到底應不應該重啟的爭議之中,中斷了近二十年,直到前幾年才開放臨時便道給梨山居民和公車通行。

今日比較少人知道的是,中橫公路還有個有趣的特點,也和金門馬祖息息相關:它在興建時,正好就是兩岸緊張對峙、八二三砲戰前後期間,因此這條公路能誕生,其實就是軍事需求和「美援」直接帶來的結果,而公路沿線也被安插了不少金門、馬祖的前線符號──比如外省老兵當年在山壁裏所挖鑿出來的諸多隧道,其中一個就叫「金馬隧道」,而後來行駛在台中和梨山之間的客運巴士,也被命名為「金馬號」。

對我來說,這種歷史的巧合和奇趣,就是中橫公路最迷人的地方之一:這條公路在台灣民主化時期的中斷與爭議,為黨國威權時代的「人定勝天」論述撬出了一條裂縫,卻也將「台澎金馬一體」的伏筆,給深深地鑲嵌在了台灣中央山脈的山體裏,就算地震颱風,都未能真正抹除。

但誠如不少金馬居民抱怨的,就憲政體制和行政劃分而言,金馬終究不是台灣,而是福建;在過往的內戰敘事之中,金馬至少還能以「前線」自居,距離「中華民國故土」的距離,甚至比台灣還近。相較之下,一個以「台灣為主體」、甚至「以台灣為名」的國家想像,就很難不讓金馬居民進一步感到邊緣化。

或許正是看到了這種「台灣主體性」的囿限,有些人近來也提出了「台灣群島」的概念,希望捨棄「台灣是本島、金馬是離島」的說法,弱化「本島/離島」內蘊的主客之分。

就此而言,金門、馬祖所敘說的,或許其實就是「國族如何可能」的故事,為班乃迪克・安德森的《想像的共同體》提供了一個遲來的案例:一般的「國族建構」,不論採取何種途徑,總歸都需要建立一個「中心」,藉此來重新劃界,從而定義出新的核心與邊陲;然而台灣今日卻出現了「台灣群島」的概念,試圖在論述上解構主客之分,似乎走上了一個不太典型的路線。

事實上,這或許也是台灣最有趣的一點:住在這裡,你每天都在貼身目擊一個國族如何誕生。

濃縮的戲劇性

仔細回想,金門、馬祖這兩個福建沿海的群島,今日會因為歷史的偶然,而和台灣成為某種「共同體」,確實是有些荒誕的。這種源自冷戰史的戲劇性和衝突感,有時則又會因為金門、馬祖面積不大的特性,而有種被「濃縮」的感覺,於是在金、馬採訪的好多瞬間,我都會覺得像在看一齣電影似的──不,有時簡直比電影還富戲劇性。

比如在馬祖的某天,我曾應受訪者之邀,前往一個卡拉OK參加聚會;出現在同個場合的,還有去年在馬祖參選立委、目前擔任民進黨連江縣黨部主委的李問。

就在歌唱了幾首之後,一組本地客人突然走進。其中一名年輕男子滿臉酒意,看見李問在場,便靠了過來攀談,語氣並不和善。在卡拉OK裡的好幾個瞬間裡,我們都以為那名男子就要動手打人了,氣氛僵持了近半小時,幸好最後在朋友的勸解、以及李問的善意溝通之下,暫時化解了危機。

但更戲劇性的還在後頭。

就在危機解除、雙方回到座位之際,音響也傳出了李問點播的歌曲;仔細一聽,正是被某些人譽為「台灣地下國歌」的《美麗島》。於是我一邊聽著歌詞裡的「篳路藍縷,以啟山林」,一邊目瞪口呆:一個希望團結「中華民國台灣」、想在藍營票倉拓展民進黨「選民光譜」的政治人物,在短暫遭遇了威脅之後,居然剛好唱起了「這裡有勇敢的人民」。

正當我還沈浸在這種巧合的張力之中時,音響裡又傳出了熟悉的旋律──原來緊接在《美麗島》之後的下一首歌,是《亞細亞的孤兒》。更巧合的是,點唱這首歌不是別人,正是剛剛差點和李問正面衝突的男子。

看著那名男子扯開嗓子高歌,我心想,這首歌的確與他非常契合,因為就某個意義而言,《亞細亞的孤兒》或許就是今日台灣最能代表「正藍聲音」的歌曲之一:羅大佑創作這首歌時,就是 1980 年代初,中華民國剛剛退出聯合國、在國際間「風雨飄搖」的年代;歌詞裡的「黃色的臉孔,有紅色的污泥⋯⋯西風在東方唱著悲傷的歌曲」,也經常被人解讀帶有「反共」、「反西方霸權」的意涵。此外,《亞細亞的孤兒》後來也曾被放在描寫國民黨「泰緬孤軍」的電影──《異域》中當主題曲,因而讓這首歌的「正藍」色彩變得更加濃厚。

現在回想起來,我依然覺得那天在卡拉OK裡的這段經歷,就是金馬「被濃縮的戲劇性」最好的寫照──就算是電影劇本,大概都不會有如此工整的符號對仗和橋段安排,簡直太過奇幻。

就此而言,華語電影的「金馬獎」會以金門、馬祖命名,大概也是個再適切不過的巧合吧。