知识青年上山下乡:毛泽东时代的个人悲剧

纵观知青一代人的命运转折,国家始终是一个关键词。知青上山下乡是毛泽东时代政治运动的产物,最终成为一代人的历史记忆。在一部分知青得到磨砺与成长的同时,也让其他知青成为历史悲剧。

谁也没有想到,一个在地图上无法查到的边远农场会引发一场波及全国的大事件。1978年11月10日,西双版纳橄榄坝农场的上海女知青徐玲先因难产母子双亡,此事刺激了长期遭受不公待遇的云南知青。他们串联起来,喊出“回城”口号,“云南知青大返城”事件就这样爆发。12月28日,近百名知青代表组成北上请愿团,在昆明火车站附近集体卧轨,长达三天三夜的卧轨行动致使昆明连接京沪、京广、陇海干线的铁路大动脉中断。消息传出,整个中国为之震惊。12月31日凌晨,北京电告云南,同意请愿团赴京反映情况,知青的回乡路终于打开。

上山下乡

1957年,中共中央政治局《一九五六年到一九五七年全国农业发展纲要(修正草案)》提出,“城市的中小学毕业的青年,除了能够在城市升学就业的以外,应当积极响应国家的号召,下乡上山去参加农业生产”。知青,这个中国独有的群体,开始在“反右”的背景下进入中国政治话语体系。

1966年,文化大革命爆发,红卫兵运动风起云涌。如何既利用这些革命小将从“资产阶级代表人物”手中顺利夺权,又管控好这群已经头脑发热到无法无天的激情少年,成为毛泽东需要认真解决的问题。毛泽东把目光投向农村。1968年12月22日,《人民日报》传达了毛泽东“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的最高指示,知青上山下乡运动被推向高潮。

有一种说法认为,当时的城市承载能力有限,所以毛泽东要把大量知识青年赶下乡。但也有人认为,这是后人为掩盖毛泽东决策错误而找的托辞,因为当时农村的承载能力也很有限。不管如何,最高指示发出后,是否下乡迅速变为衡量一个知青革命不革命和对毛泽东忠不忠的标准,正如北京市革委会1969年1月25日《关于知青和城镇居民上山下乡工作中几个问题的通知》中指出那样,各级革命委员会和安置机构,在上山下乡工作中,必须高举毛泽东思想伟大红旗,突出无产阶级政治。

随着下乡成为政治任务,全国各地实施各种方法动员,包括政治动员、频繁家访、向学生和家长施加各种压力、在工作单位施加压力、注销城市户口、停发父母甚至兄弟姐妹的工资……手段不一而足。办学习班尤其受欢迎,也得到了毛泽东的肯定,他说:“办学习班这种办法很好,应该提倡。”

一位知青记述了她亲身经历的动员大会:会场坐着各级领导,下面是全校学生。前面是初三的,后面是初二、初一的。开始是领导讲话,然后是初三红卫兵代表说响应毛主席号召,自愿报名上山下乡,讲完后拿一朵小红花就算报名了。同学们为他鼓掌,高呼口号。在这种氛围下,不断有学生前去拿小红花。但是,一半初三学生报名后,就没人再报名了。这时,初二、初一的学生开始拚命喊:“忠不忠看行动!忠不忠看行动!”边喊边拍巴掌。那些没报名的学生如坐针毡。直到所有初三学生都“自愿”报名了,这场动员大会才圆满结束。

这样的手段到1973年才停止使用,但下乡已经变成了一项规定。1975年下乡的天津知青张虎臣说:“当时没有选择,按照当时的规定,我必然要下乡。”后来移民美国的作家巫一毛是1976年下乡的安徽知青,她回忆说:“当时,叫你去,你就得去。当时,能够扫马路都情愿啊,不要下乡。没办法。”

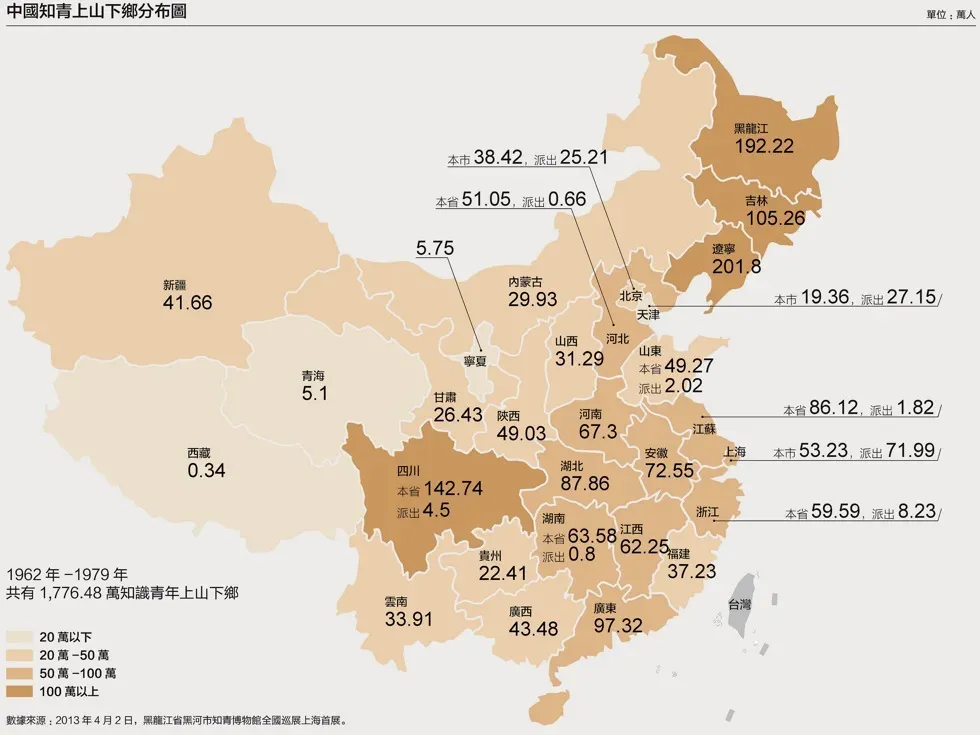

就这样,占中国城市人口十分之一的知识青年几乎全部到了农村。在当时,中国城市居民家庭中,几乎没有一家不与知青上山下乡联系在一起。

夹缝生存

无论自愿还是被迫,“滚一身泥巴,炼一颗红心”是知青下乡时最普遍的感受。但他们很快就被现实击倒了。为了保证改造效果,上山下乡的目的地通常是边远地区或经济落后的县份。由于口粮不足,他们经常处于饥饿或半饥饿状态,不少知青要靠城中亲属的救济生活。

前往各大农场和新疆生产建设兵团的知青算是分配正式工作,好过下乡插队。但多数知青的生活仍然艰苦,普遍存在住房、学习条件差,生病无钱医治,劳动所得难以维持个人生活的情况。

下乡插队知青则是直接到农村生产队当农民。他们分占土地、分摊口粮,让本来就不宽裕的农民觉得他们是一种负担,对知青的态度自然不好。可以说,不受欢迎是插队知青的集体记忆。

另外,插队没有后勤保证,一些尚未成年在当地又无亲属帮助的知青,首先要面对生存困境。上海知青作家叶辛说:“我插队所在的砂锅寨是方圆二三十里最富裕的寨子……在插队后期,所有知青的共同心愿就是要活下去。”在美国定居的作家凡草回忆,“每天想的只有一件事,就是怎么能够尽快离开。可是,回城似乎比登天还难。”为了实现这个愿望,凡草亲眼目睹了最好朋友之间互相竞争、走后门。她自己也是凭借关系,提防其他竞争对手,最终通过招生离开农村回城。

在经常吃不饱的情况下,一些知青不得不靠偷鸡、偷菜来填饱肚子,但在以阶级斗争为纲的年代,这又常常被上升为政治问题。每逢类似于“清理阶级队伍”的运动来临,一些“有前科”的知青就成为整肃重点,处罚手段有拳打、脚踢、掌嘴、跪板凳、木棍打、皮带抽、嘴啃地、吊房梁、枷子夹、光身冻(包括女知青)、火棍烫、火炭烧等。1969年,重庆涪陵双河大队因一些知青偷生产队和农民的东西,大队党支部书记将其定性为阶级斗争的新动向,8名知青在聚会时被农民打死。消息传出,当地知青集体罢工。两个星期后,政府逮捕主谋人员并安抚死难者家属,此事才平息。

不少知青下乡后都遇到婚姻问题。当招工、招生、招干、征兵从不征招已婚知青时,他们明白,如果结婚意味着将在农村过一辈子。结婚还是单身,这就成为摆在插队知青面前最艰难的选择。而生产建设兵团的知青连这点选择权都没有,他们到兵团的任务是“屯垦戍边,反修防修”,谈情说爱被视作“资产阶级的思想”,“男女大防”被奉为金科玉律,任何越轨行为都将受到惩罚。直到1974年,“批林批孔”运动将与农民结婚的大学生白启娴树立为“反潮流英雄”后,才开始鼓励知青结婚。

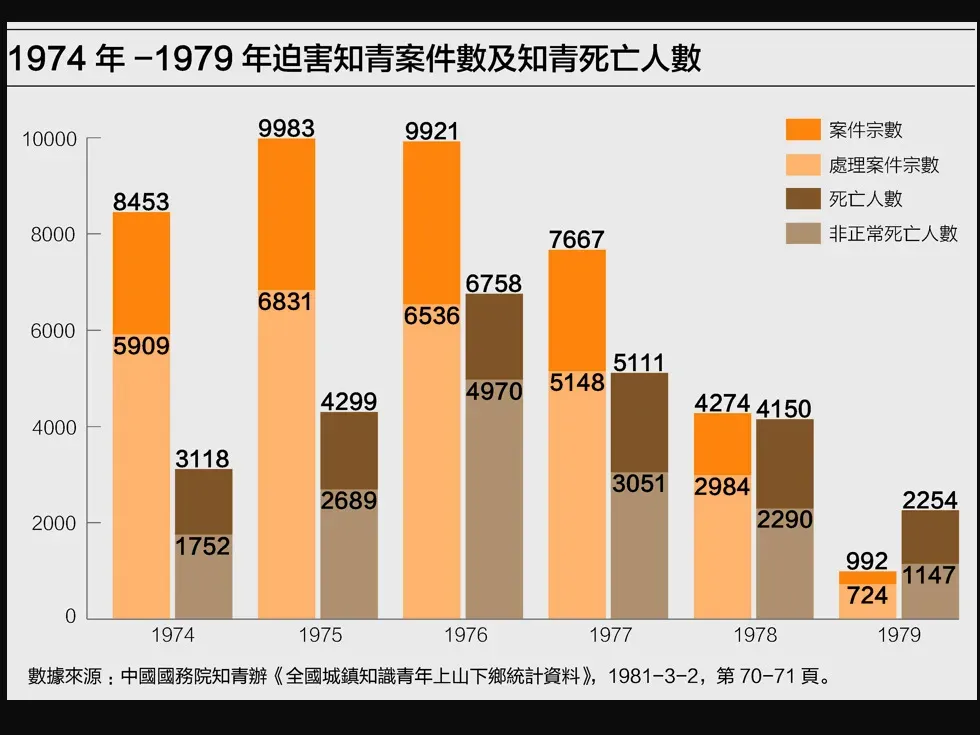

与此同时,女知青却频遭奸污。四川巴中一个林场,只有10名重庆女知青,她们全部被当地干部强奸,其中两人跳水自杀,而官方的调查结论是游泳“溺水致死”!吉林九台某生产队长齐殿发先后强奸、奸污、猥亵女知青23名,公开宣扬“好汉霸九妻”。沈阳军区第一师二团六营连长张国良任连长3年,奸淫了几十名女知青,其中数人多次堕胎,直到李先念点名斥责“女知青听见喊一声连长来了就会吓得簌簌发抖”,张国良才得到应有的惩罚。频发的案件惊动中南海,尽管中央三令五申要保护女知青,但风头一过,案发率又重新攀升。

挣扎回城

进入20世纪70年代以后,中央开始允许知青以招工、考试、病退、顶职、独生子女、父母身边无人、工农兵学员等名义返回城市。于是,知青们找关系、走后门……为了回城,他们不惜一切手段。

著有《失落的一代——中国的上山下乡运动(1968-1980)》的法国汉学家潘鸣啸(Michel Bonnin)总结道:“上山下乡运动破坏了社会风气,因为那么多人想回城,父母找一些办法来解决问题,就变成了腐败。1971年随着林彪在中国政治舞台的消失,大批干部子女通过走后门得以返城。当时也有一些女知青使用性贿赂的方法回城。”

没有后门的知青也有自己的办法。当时政策规定,患有肝炎、肺结核、心脏病、胃溃疡等重大疾病的知青,可批准回原居住地分配工作。肝炎需要验血无法做假,知青便发明了在后背贴牙膏皮装肺结核、用绳子紧扎大腿装心脏病、吞铅皮棍装胃溃疡等“绝招”。

1973年4月25日,毛泽东在中南海游泳池边读了一封来信,让这位上山下乡的始作俑者也忍不住潸然泪下。这是福建莆田城郊公社下林小学教师李庆霖“告御状”——哭诉自己下乡的知青儿子口粮不够吃、没钱看病、没钱理发。毛泽东立即复信:“李庆霖同志,寄上三百元,聊补无米之炊。全国此类事甚多,容当统筹解决。”

为了贯彻毛泽东指示,中国国务院在1973年6月到8月召开全国知青上山下乡工作会议,起草了《关于知识青年上山下乡若干问题的试行规定草案》和《一九七三年到一九八〇年知识青年上山下乡初步规划草案》,使已经沉寂了几年的上山下乡再次掀起高潮。从1974年到1977年,又有750多万知青上山下乡。

文革结束后,在“两个凡是”的指引下,知青的命运并没有改变。1977年中共十一大仍然强调上山下乡“必须坚决贯彻执行”。1978年大约有220万知青下乡,而且计划在1979年让80万知青下乡。尽管邓小平已经意识到知青问题的严重性,胡耀邦也明确表示上山下乡这条路走不通了,但1978年秋召开的第二次全国知青上山下乡工作会议通过的《知青工作四十条》仍然强调,今后要“有计划地动员城镇知识青年上山下乡,与工农相结合”。此外还明确规定,今后农场(兵团)知青一律按照国营企业职工对待,不再列入国家知青政策的照顾范围。正是这一条,彻底浇灭了滞留边疆的200万兵团知青回城的愿望。

全国知青彻底失望了。对贫困生活的不满,对十年间连绵不断的政治运动的厌烦,以及对个人前途的忧虑,种种情绪交织在一起。一些了解知青尤其是兵团知青内情的人不无忧虑地说,“知青状况如果不从根本上加以解决,我看迟早要出乱子!”果然,就在1978年年底,震撼全国的“云南知青大返城”事件爆发了。迫于压力,中共作出了由原动员地区尽快分期分批接收云南农场知青回城的决定。但是,知青们已经等不及了,不到3个月,云南10万名农场知青走得所剩无几。就如同10年前下乡的大潮一样,10年后回城的大潮也没人能挡得住,就连已任黑龙江省团委副书记的著名知青烈士金训华的妹妹金士英,也放弃副厅级的官位回上海做一名普通工人。曾经轰轰烈烈的上山下乡运动,终于走到了它的尽头。

历史余音

1979年6月,北京前门月亮湾,一处低矮的木棚里,27岁的返城知青王秀辰高声吆喝着卖大碗茶,与她一起忙活着的是二十多名从大栅栏街道办“派来”的返城知青和待业青年。

返城知青迫切需要一份稳定的工作,成为一名国营工厂职工是当时所有返城知青的梦想,可是,“工厂的招工指标太少,一个指标有几十、数百人在抢,有关系有门路的才能拿到,而且还要排队。”王秀辰如是说。

插图:1981年,北京故宫午门前大碗茶茶摊。这种安排返城知青就业的茶摊曾经是北京街头一景。

面对摊派下来的解决返城知青就业的任务,大栅栏街道办供销组组长尹盛喜想出了摆茶水摊的主意。事实上,就连这种工作的机会也不多。当知青陆续返城时,农民也获得了进城务工的自由,与他们一起争夺就业机会。城市待业人口越聚越多,一度超过两千万。以北京市为例,当时待业人口40万人,平均每2.7户城市居民中就有一人在街头混。

为了解决形势严峻的就业问题,1979年10月,邓小平提出要扶助城市安排知青就业。1981年10月,国务院知青办发布的《二十五年来知青工作的回顾与总结》中说,知青上山下乡是“我们党解决就业问题的一次大试验”,因为在文革中被当成政治运动去搞,“工作上有严重失误,造成劳民伤财,人民不满”。11月,中共决定由劳动部门统一管理知青工作,基本解决了知青子女上学、已婚知青的安排、插队知青的工龄计算等遗留问题,为上山下乡运动画上了句号。

实际上,知青问题一直在延续。错失教育机会的他们在招工时要面对文化考核、择优录取的难关,好不容易挤进国企后不久,却又赶上国企改革下岗潮。据中国官方统计,1996年共有750万工人下岗,其中初中及以下文化程度者占71%。最大工业城市上海下岗工人最多,其中56.8%的年龄在35岁至45岁之间。下岗工人的教育程度与年龄结构清楚地表明,知青一代是下岗的主要对象。

这不代表知青中没有成功者,对于成功人士来说,知青岁月的磨难会给他们的故事增添一抹亮色。但绝大多数普通知青,他们的总体状况低于任何一个年龄段人群的平均水平。其中最突出的是那些下岗与内退的工人。如同徐友渔在《上山下乡运动和知青经历:一代人命运的大转折》一文中所说,回到城市的大多数知青在某种程度上已经边缘化了,他们在自己的故土成了外人,看着大街上飞奔的私人轿车,看着拔地而起的新型住宅,既无奈,又无助。

本文原载于多维网2015-08-19,作者栾冷。