狐狸或刺蝟:Clubhouse 小房間紀錄

此篇為2/19的Clubhouse房間〈你是狐狸還是刺蝟?〉的小紀錄。

謝謝以下幾位的參與跟陪聊:@JinlyWong , @无法 , @張蘊之 , @FischKatze, @Uoo , @DrYuan。汤圆 , @松子 , @林聰栄 , @IrisChen

我的開場白

古希臘詩人說:「狐狸知道許多事情,刺蝟只知道一件(大)事情。」

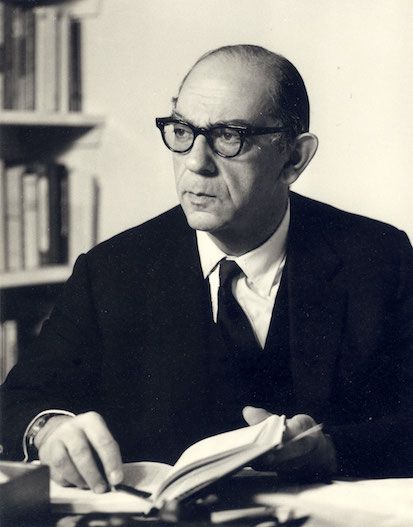

以賽亞柏林在〈刺蝟與狐狸〉這篇文章中,說作家、哲學家,乃至所有人,可以被分成這兩大類型。

這兩者並沒有高下或好壞之分,而是這兩種人看待世界、思考、創作、做事情的方法不同。只知道一件事情的刺蝟,有一個中心的思想和視野,只關心一件對他們來說最重要的事情,所有他們看到、觀察到的事情、思考的方式,都會回歸到這個中心上。狐狸則相反,他們關心也追求各種事情,而且這些目標可能彼此不同、不相關、甚至互相抵觸,有點像多頭馬車的意思?

舉例來說,杜斯妥也夫斯基是刺蝟,而托爾斯泰則是一隻以為自己是刺蝟的狐狸。其他的刺蝟還有但丁、帕斯卡、黑格爾、尼采、普魯斯特;而莎士比亞、歌德、普希金、巴爾扎克、契訶夫,則屬於狐狸。

其實這樣把所有人分成兩大類型的二分法當然不可能很準確、也禁不起仔細推敲,比較像是一個思想遊戲,我覺得作為聊天討論的點火石還蠻有趣的:我是狐狸還是刺蝟?

想要變成刺蝟的狐狸

我覺得我是比較偏狐狸的人,我喜歡的東西像文學、電影、歷史、藝術等都是人文科的,但我念的東西,工作的內容,和我的興趣完全不相關。而且它們後面的價值、邏輯有時也相抵觸。另外,我喜歡的東西也很雜,比方說大學時喜歡看電影,從好萊塢片一路看到老片、黑白片、藝術片,但同時我又非常喜歡一些文藝青年會非常不屑一顧的所謂沒營養的電影,像我有一陣子非常喜歡寶萊塢片(而且是90年代、中間會出現很多貌似台灣早期——唱片公司還不流行歌手自己拍MV時——你歌優必勝系列的KTV:男女主角在風景優美的國外出外景,在山坡上揮著絲巾追逐之類的歌舞橋段)。

看書也一樣,所謂純文學、通俗小說、漫畫,我什麼都看,而且對我來說,我完全不會去區分,這些是嚴肅的書,這些只是娛樂,我看待所有我喜歡的事物的方式都是一樣的。但這些所有我有興趣的東西裡,背後多少有著不同的邏輯跟價值,像好萊塢娛樂片,講求讓所有人都看得懂,都能得到娛樂。但藝術片則不然,並不是說難懂就是藝術片,而是藝術片運用的電影的語言、美學,的確是需要練習、習慣之後才可以漸漸懂得欣賞的。

這是比較簡單的例子,總之在各種我有興趣的東西上,我並沒有辦法把所有我喜歡的事物整合起來,我並沒有一個完整的體制、體系,安放所有事物。回到工作,在講求效率至上、只有商業考量的職場,也和更底層的信念、像關於什麼是有價值的東西、像人的完整性等等這些相抵觸,這些矛盾,我也無解。

另外一方面,我自己特別喜歡的作者,幾乎都是偏刺蝟型的。有一個說法:「有的導演、作家,終其一生,都在拍同一部電影、寫同一本書」。王家衛就是這樣的導演,以作家來說,村上春樹、保羅奧斯特、吳爾芙也是。也許有些人會覺得這樣的創作者作品有點重複,但我對他們一輩子只追求一樣東西,感到特別著迷,我也喜歡這樣的創作者,即使老在挖同一個洞,但在每一次都會試著挖得更深一點。

所以我覺得我是一隻會特別被刺蝟吸引,想變成刺蝟的狐狸。

以下是圓桌時間:

@JinlyWong 說:她覺得自己在生活中其實有很多興趣,也許也像狐狸,每個不同階段會有特別有興趣的東西,就會鑽研的很認真,但在寫作上,就更像是刺蝟,對於一個主題,在一段時間內,她會反覆地寫,想要把它挖地更深,即使乍看之下有點像是同樣的主題,但自己、或者比較關注自己作品的讀者,知道中間細部的差別。

@松子 說:也許刺蝟和狐狸並不是決定性的差別,而是看事情的不同面向。很多事情,外面看起來很不一樣,但內裡可能又都是相通的。

@DrYuan。汤圆 覺得自己像是一隻活在一群刺蝟間的狐狸。也許因為馬來西亞的多重文化,讓她從小就非常習慣周遭的人有各種不同的觀點、習慣,連飲食都非常不一樣,也許也因為這樣,她很習慣被各種不同的視野包圍,她自己也傾向不會特別偏重於某一立場,或覺得一定要為一個立場堅持爭論不休。

我有點想問她(不知道這樣會不會太咄咄逼人?):雖然你是一隻兼容並蓄的狐狸,但如果有一天你周圍刺蝟一定要你表態時,你會怎麼做呢?

@張蘊之 說到念研一時,老師給同學的書單中,其中一本是李歐梵的《狐狸洞話語》,裡面就講到,在治學的路上,如何由博而精,也講到不要貪多嚼不爛,也不要流於炫學,然後就不小心岔出去講到當年文藝青年寫文章、講話,總愛拋書袋,文章中總是引用各種大師的論述,所有人都覺得必須要讀過尼采、傅科、蘇珊桑塔格。

她描述的那些,是我完全認得熟悉的,我在大學時認識了一些台灣的文青網友,在這段文青養成過程中,我第一次知道這些我不知道的名字,也從他們的字裡行間讀出中間「怎麼可以不知道這些大師」的潛台詞,漸漸我也學會在文字中模擬複製這些掉書袋的方式,引用自己也一知半解的論述。直到許久許久以後,我才慢慢放下,我有看過的書就是有看過的,沒看過的就是沒看過,無所謂。

然後因為講到台灣藝文圈,蘊之又講到到了當年BBS年代,有專門寫詩的板,文青們很快地在上面形成各自的小圈圈,玩在一掛的人會互相追捧,非常快速有效地建立自己的人際網路。其中一個文青詩人後來我也在其他板塊遇見,那時她(和另外一個男詩人)已經是眾人追捧的文青領袖了,再後來她也成了大學教師\教授,算是在文化圈站穩了位置。(感覺這裡面再挖下去有好多文學界秘辛啊,但覺得再問下去太八卦就打住了這個話題)

回到狐狸與刺蝟,蘊之說,追求學術的路上,也許想要變成刺蝟,但是有時候社會不允許你走那樣一條路,講到許多同學,出國念了很好的研究所,回台灣之後卻發現他們的專業無法在這塊土地生根,無法把這些知識傳遞下去。甚至也有同學,因為研究的領域在台灣沒有市場,只能待在國外,即使在國外也有語言、文化隔閡造成的天花板。

因講到治學,就剛好可以問剛在德國念完研究所的 @FischKatze 的經驗。她說覺得在德國,語言跟文化仍然是很重的一個隔閡,她也覺得自己的研究領域,因為偏人文科,也不是那麼容易有商業應用的一塊。雖然性格上更偏向刺蝟,但也常常會逼自己像狐狸一樣去嘗試不同的東西,走出舒適圈。

@Uoo 說,自己過去一年在生活工作上都有一些變動,原本也會有很多懷疑或焦慮,但後來發現,其實只要繼續做自己相信的事情就好了,不同的路徑,仍會回歸到一樣的道路。所有的支流,最終會匯聚往同一條江河。(也是呼應稍早Uma說的。)

我也這樣認為,我不知道這是不是一隻想變成刺蝟的狐狸會有的想法:即使表面上像走了不同的路,卻又發現底下好像仍朝同一個方向,或者說,人無法成為他自己以外的任何東西;人最終總是變成自己的終極樣貌。

蘊之老師補充說:讓自己開放很好。在專業研究的領域中,也許仍是隻刺蝟,但在生活其他面向,有時候卻也得讓自己像隻狐狸,靈巧、廣褒、兼容,不必因為一件事情是原本以為和自己無關的,就立刻拒絕說那不是我,我不必去做。

又講到創作這件事,Jinly說,對她來說,她寫小說,因為她會覺得那是她非做不可的事(我y在想,對 FischKatze也許也是?各種類型的嘗試,小說、學術文、散文、繪畫,不同的形式,也是一種尋找自己的聲音的探索,形式也許不是最重要,但也許就是讓自己的「聲音」浮現,變得更清晰...)

蘊之說,有時候,當你感覺到非做一件事不可,其實可以想成是上天給的一個sign(請用台語發音),一個召喚。能夠聽見這個召喚,其實是很珍貴的。

我說,其實這些日子你為緬甸做的這麼多事,就是這樣,你並沒有非要做這件事不可,但是你聽到了那個召喚,讓你覺得,那是你身而為人必須做的事情(為他們發聲、寫文章、開Clubhouse主題,讓更多人注意到這件事),而當你回應這個召喚時,你也就在改變了什麼。至少就我個人而言,我對這件事的關注,因為你,而變得不一樣。

@无法 說:的確在中國,在他自己關注的圈子,關於緬甸的新聞是比較少的。或者不只是緬甸,他講到過去對亞洲其他地方、對台灣的想法,在這一年來,因為玩Matters,因為讀了一些台灣作家的書,也變得和過去完全不一樣。

然後就講了一段中華民國政府在戒嚴、兩岸不相往來的那段期間,視自己為為中華文化的正統繼承人,做了不少“庇蔭”海外華僑的事,不管是僑生制度,到現今Covid前仍在運作的華僑青年訪台觀摩團(招待「海外華僑青年」以非常便宜的團費在台灣吃喝玩樂兩個禮拜)。

數十年過去,台灣再度成為匯聚各種不同的人的島,從原住民,漢人,到非華裔的新住民,這兩年,台灣也成為香港不少包括文化人在內的許多人選擇停留的所在(不管是暫時或定居)。這些人的離散,是香港的不幸,但我不免也同時很自私的想,希望台灣可以成為一個更好的地方,可以容納這些人,也可以看見、重視、甚且能夠channel這些港人帶來的許多香港豐富的文化,讓這些東西也可以在台灣找到土壤生根,或者創意以及商業上的刺激,也可以讓台灣的經濟以及文化產業更活絡。

我們活在越來越分裂的世界,極權的誘惑,或者各種極端意識形態,其實就是要讓我們把彼此,把和我們所處在不同地方、不同身份、種族的人,視為他者以及紙糊的小丑。儘管我們只是非常小的個人,但對我來說,不管是在馬特市上遇見彼此,或者像在Clubhouse上這樣一小圈人直接的對話,遇見真實的人,展開真實的對話,就是在抵禦這種極權及極端的誘惑。

然後因為東八區的時間已經一點半了,所以我就關房間趕大家去睡覺了。

然後不好意思沒有讓@林聰栄 林先 說到話(是娘兒們太聒噪嗎?),事後他在活動文下留了言(希望你不介意我在這裡再貼一次,算是事後竄改會議紀錄彌補一下):

在某些事情上,只能假裝什麼都不知道,那是刺蝟?

我想我應該是偏向於狐狸,興趣比較廣泛,存在很多不確定性。我應該是從刺蝟走向狐狸的,應該是在這個社會摸爬滾打一番,看到這個社會存在黑暗面,一件事情存在很多層面的問題,有多種因素才導致一件事情發生。

刺蝟有一個中心思想,任何人都是無法動搖的,那它應該是一個很有原則的人,我想我應該在某些時候存在這樣的情況。但也會因為一些事情徹底顛覆了我,例如用金錢或美女犒賞我,那我就變成一只狐狸了?

以上。當然還說了更多東西,但我沒辦法記得二個半小時中的所有對話內容(我沒有當場作筆記,這些是事後回想而寫下的),掛一漏萬,或有記憶不好使錯漏的,請見諒。

Clubhouse雖是一個聽後即焚,what happens in the room stays in the room的概念,但為了想知道自己做了什麼,還是做了點紀錄,如果有不想在房間以外的地方留下文字紀錄的內容,請告訴我,我會修改本文。

又,@IrisChen 大概因為在半睡半醒中,不想被傳喚上台發言,但差不多全程陪伴,我後來問她不會無聊嗎?她說不會,做一個聆聽者蠻好的。

關上房門之後

關於狐狸或刺蝟,或者沒有結論,應該說,那也不重要,本來就是一個討論遊戲而已,而一刀切的二分法也無法涵蓋人跟人生的複雜性。我們有時候是狐狸,有時候是刺蝟,在生命的不同階段,回應不同的召喚。

以賽亞柏林是俄國猶太人,出生在現今的拉脫維亞,他和家人一起見證了十月革名,在1920年移民到了英國。他很早就展露哲學天才,牛津畢業後,23歲就開始在牛津教書,在那個英國還普遍有反猶太情節的年代,他成了第一個拿到All Souls Prize Fellowship的猶太人。

有很長一段時間,以賽亞伯林一直以為自己是隻狐狸,他治學廣闊,涉獵範圍從所謂純哲學的邏輯、形上學、認識論,到哲學思想史、人文科與科學的分別、自由意志與宿命論。也因此他才會在〈刺蝟與狐狸〉這篇文章中,探討為什麼托爾斯泰是隻以為自己是刺蝟的狐狸,他花了大量的篇幅分析托爾斯泰在《戰爭與和平》中被許多評論家嘲笑的某種粗糙、扁平的歷史觀,其實就是因為托爾斯泰自身的矛盾性——他同時夾帶作為狐狸對於單一主義、大論述的懷疑,但又像刺蝟一樣渴望有所謂命運,渴望在所有經驗情感心靈幽微起伏無法被化約的、複雜的人、的生命背後,有更大的圖式。

直到他四十多歲時,訪問了蘇聯政權下的俄國,親眼見證了知識份子怎麼在蘇維埃政權下受到迫害,他發現自己痛恨那樣的極權政府,於是他確立了自己一生刺蝟的核心:他是一個自由主義者。終其一生,他都持續在思考、深化自己的自由主義思想,從自由主義在政治與倫理中的實踐,自由主義和國族主義的張力,到自由主義和多元主義的關係。終於成了人們口中的自由主義大師。