工人“恶意讨薪”的背后:失灵的机制与被定义的“维权”|劳动政策观察

导语:“恶意讨薪”无疑成了2021年初、庚子年末最火的热词之一。2月5日,甘肃省甘南州警方通报,一工地包工头爬50米塔吊威胁工地负责人跳楼讨薪,工程款涉及38名农民工工资,当地警方最终以包工头恶意讨薪“扰乱社会治安秩序”处以行政拘留10天的处罚。此通报一出,引发舆论哗然:既然有恶意讨薪违法,难道资方欠薪就是善意合法?

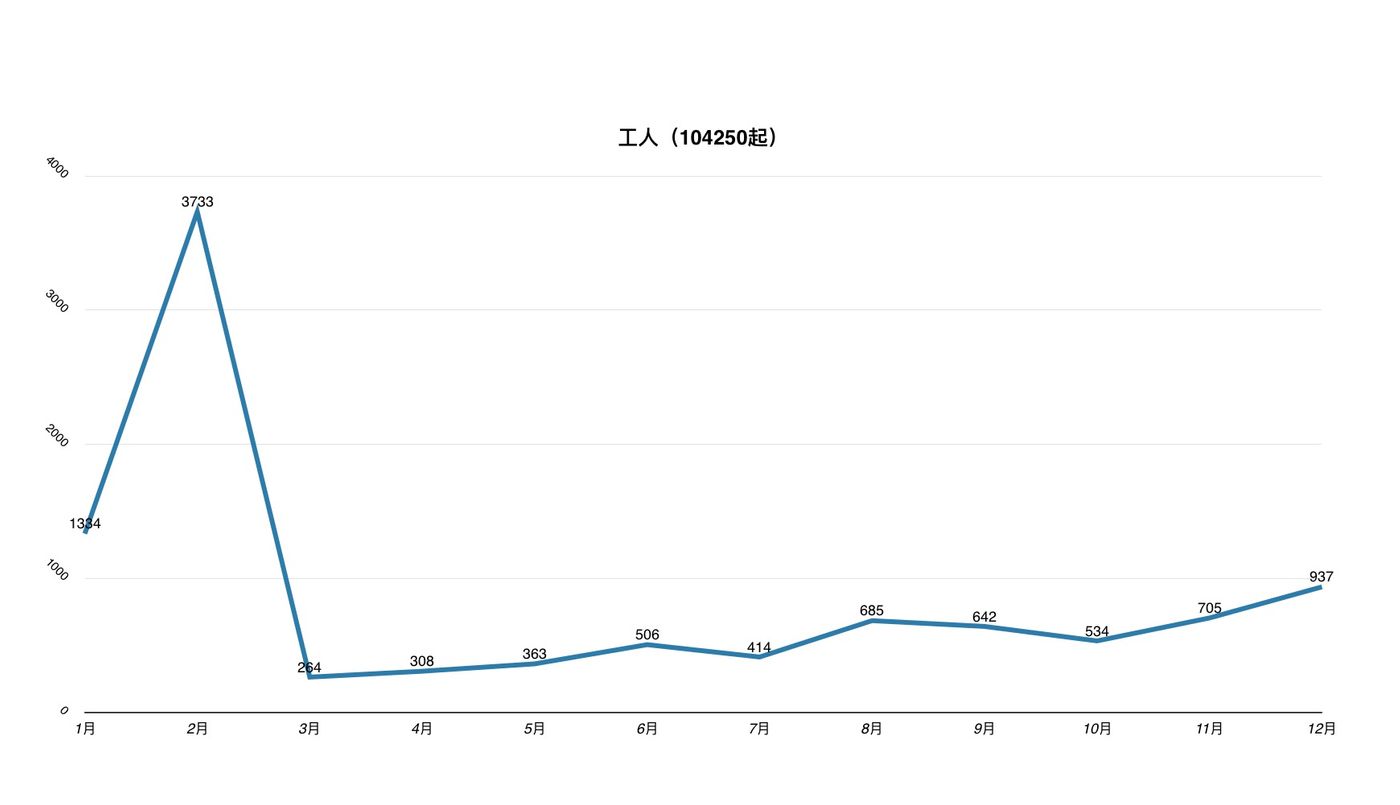

农历年底向来都是农民工讨薪的高峰。春节返乡在即,农民工被拖欠工程款、材料款、工资等矛盾都在此刻触发,由此而引发的讨薪事件远超日常十倍。民间媒体“非新闻”曾不完全记录2015年发生的工人群体事件(以建筑工讨薪为主)共10425起(实际发生案例应以十倍计),其中发生于春节前夕的超过5000起,数量接近全年一半,引发抗议的原因主要是欠薪,而这其中因讨薪而被抓的工人便达数千人。

✲2021年1月5日,广东南雄,多名工人以跳楼威胁讨要被欠工程款,一名工人被处以15日行政拘留; ✲1月15日,福建厦门,有工地拖欠22名工人35万元工资,其中一人爬塔吊讨薪,而后被处以治安处罚,被拖欠工程款而后追回; ✲1月20日,广东汕头,一工地拖欠工人工资达100多万元,工人组团游行讨薪,七人被处以行政拘留,被拖欠工程款而后追回; ✲2月1日,黑龙江大庆,一药房拖欠员工20个月工资,工人市政府信访维权被警察带走; ✲2月2日,广东汕头,一工人因被拖欠工程款跳楼威胁,被处5日行政拘留,被拖欠工程款而后追回; ✲2月8日,广西梧州,4名讨薪人员向包工头讨薪,其中两人以砸毁财物方式恶意讨薪被行政拘留。

回溯过去年底两个月,网络可查及的工人因讨薪被抓案件至少有7起。这些以建筑业为主的纠纷,工人陷于非正规劳动关系保障的模糊边界。即便2020年国家强力推行《保障农民工工资支付条例》,常态的维权机制并未革新改进,部分走投无路的工人最后只能无奈选择以拉横幅、阻碍交通、跳楼爬塔吊等——这些被官方所定义的“恶意讨薪”方式——才能拿回自己的工资。那么我们该如何看待,被官方定义为“恶意讨薪”的工人维权行为背后的合法性呢?

机制下的法律维权:失灵与无力

机制失灵是既成事实,没有人会否认这一点,但机制本身也无意正视这一点。当工人被问及对于法律维权的看法,不是“不知道怎么弄”,便是“好难好长、太难成功”。不知道怎么弄,源于维权机制中的高门槛;而历时久、难成功,则是机制本身的复杂性和偏向性。法律运行机制对个体化/原子化维权的引导,实则分解了工人维权内在的团结性,将具集体特性的劳资争议孤立成个体行为,同样造就了个体工人机制内维权的无力。

“一调一裁两审”的争议处理体制,是一套建立在正规劳动关系体制下维权机制,本意是建立特殊快速的劳动者维权路径,但劳动者在实际维权过程中却存在着重重阻碍。所谓“一调一裁两审”,指劳动争议必须经劳动仲裁委员会裁决后(在此之前可以申请劳动调解委员会调解或直接仲裁),不服裁决后才可向人民法院提起诉讼。其中,调解期限常规为15日,仲裁一般为45天,复杂案件最长应在60天内结案,进入到法院环节则可长达1-2年不等。

流程的复杂性和专业性造成的时间、经济、精神成本的损耗,已经足以令劳动者望而却步。尤其劳动者需要承担大量的举证责任——如劳动关系、工作时间等证明;如上述的建筑农民工,在真正进入讨薪争议之前,就必须耗费大量精力奔走上述流程先行佐证“存在劳动关系”才行。

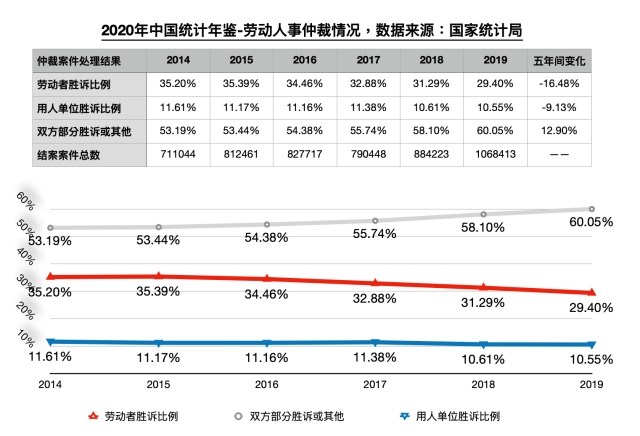

再者,仲裁成功率并不乐观。《中国统计年鉴2020》统计显示,2014-2019五年间每年受理仲裁案件逐年上涨,但劳动者一方单独获胜的裁决比例却在逐年下降,从35.20%下降到29.40%。这有劳动者证据准备上的缺陷与弱势的原因,同样有机制对资方的倾斜,更“玩得转”这套游戏规则——资本可调动整个组织的资源(时间、金钱和法律专业)对抗孤立个体劳动者:劳动者是在兼职打官司,但资方并不是。2019年结案的106+万个劳动仲裁案中,有超过48万的劳资争议最终上诉到法院阶段,这也意味着近一半的争议并不能在仲裁阶段结案,而劳动者必须花更多时间和金钱与资方(被)玩“法律游戏”。

机制外的反抗:被定义的“恶意讨薪”与维权“黑名单”

当官方机制里的维权路径趋于式微,劳动者(中的幸运者)必须千辛万苦才得以拿回应得的几分之几;更核心的是,基层执法/司法部门和资本间互踢皮球和偏袒,这对劳动者维权的否定更令人陷入绝望与无力。这并未令工人从中得到释怀解放,反而深陷于另一个不占优势的博弈循环。失灵的机制并不能令工人重获劳动的尊严,但工人仍需设法拿到欠薪,应对生存刚需,仅有的渠道则是寻求机制外的反抗——结果却是被官方所定义为“恶意讨薪”和被列入“劳动者维权异常名录”。

即便“恶意讨薪”一词引发舆论哗然,但这并不是地方政府第一次提出。早在2004年,北京市政府就首度联合市建委、劳动及公安多部门声称要打击恶意讨薪行为;2007年,南宁市政府更明确定义5种过激行为被界定为“恶意讨薪”,包括:采取拉横幅、堵塞道路、阻碍交通、封锁出入口等影响社会治安的方式;采取爬楼、爬吊塔、切断水电、冲击施工现场等妨碍管理的方式;以及敲诈、胁迫、威胁,甚至聚众闹事、围堵政府机关等系列手段,都会被列为严惩的“恶意讨薪”。从国家的角度,“恶意讨薪”话语内嵌的贬抑性色彩无不显露:对机制外的民工讨薪行为之厌恶已经超乎对资本欠薪本身的容忍度。

在对“恶意讨薪”行为的谴责之外,官方还设立劳动者“黑名单”亦试图压制工人的法外维权行动。近一年来,浙江湖州、嘉兴地区法院先后公布“劳动者维权异常名录”,剑指常年频繁进行劳监投诉(三年10次)、劳动仲裁(三年3件)或一年内讨要工资款3-5次的劳动者,或造成严重社会不良影响的职场“碰瓷”者(法院语)。被列入名录的劳动者,将在求职、劳动维权上从严审查甚至进行惩处。这一举动无疑是极具“开创性”和模范效应的。企业间、行业协会内部多年来共享员工“黑名单”——这一令工人积极分子求职受阻的潜规则,业已在政府内部明目张胆的铺开。官方“黑名单”旨在恫吓走投无路的维权工人,但并未给予工人提供一条更为有效的道路。

政府毫不吝于指责机制外的工人讨薪,但对于企业本身违法在先的用工行为似乎持续缄默。2018年人社部首立拖欠农民工工资“黑名单”,针对克扣农民工工资并达一定数额或引起恶劣社会影响的企业进行惩戒。但在“信用中国”国家信息中心网站上,2020全年全国仅录得179个企业或自然人计入黑名单,多为中小型企业或包工头。事实上,官方针对企业黑名单的定义也仅局限于欠薪或者引发群体性事件,目的在于维稳而非维权,但对于其他如过度加班过劳、降薪裁员、社会保障纠纷、霸凌歧视及职场狼性文化等企业违法违规行为均不在其监管的考量之中。既往BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)企业“996”违法加班现象、饿了么骑手猝死无工伤保障仅得“2000元人道主义赔偿”、华为“奋斗者协议”漠视员工权益等网络热点事件,官方并不视其为对劳动者权益的侵犯。

维权合法性的来源:是压迫本身,而不是法律

简言之,所谓“恶意讨薪”和劳动者维权“黑名单”,正是政府用以打压工人机制外抗争,消解工人维权合法性的制度化手段。在常态机制失效的情形下,劳动者亦被剥夺了额外寻求保障的行动路径,任何捍卫合理生存空间的挣扎成了一个必须付出代价的举动。

“一调一裁两审”的劳动争议处理体制,限定了工人个体可寻求的法律救济手段,但失灵且无力;“恶意讨薪”与“黑名单”消解了工人集体行动、阻断生产过程的合法性,维权便意味着代价;再加上工会本身于工人的虚假代表性,法律正在一步步限缩工人维权的合法性边界。

最高检在针对雇主拒不支付劳动报酬相关案件中,曾极力赞赏地方法院为违法的欠薪雇主进行取保候审而非拘押,以避免出现“办一个案件,倒一个企业,失业一片”的结果。但可曾有违法的工人因“家里老人小孩失去生计”,而获得法律同样的“仁慈”、享有取保待遇呢?

究其根本,现行劳动法律并非由工人意向所制定,亦非为工人而制定,其核心内轴仍是控制和消解工人的自发维权,营造利商的投资环境。工人总是试图寻求制度外渠道争取权益——其恰恰表明,工人维权的合法性来源于工作场所的压迫本身,而不是现成的法律框架——法律既不能给予工人完整保障,亦形成制度霸权限制工人的自我解放。所谓“恶意讨薪”行为,背后无非是指向现存劳动维权机制运作的失效危机与机制制定的失代表性;而“黑名单”之举,只可能成为一种对工人自发反抗的无效控制,只会蓄积集体危机。保障工人权益,需要的是一条更为有效的路径,由集体工人自主定义和运转的规则。

资料&注释

- 非新闻“2015年统计” ,非新闻为民间自发专门纪录维权事件的平台,核心成员于2016年被以寻衅滋事罪名判刑,记录工作亦于2016年6月15日终止;本文引用2015年数据,因该年数据最为完整,放在今天仍具参考意义,根据核心成员估计,实际发生的案例至少为可记录到的数据的10倍。

- 《中国统计年鉴2020》,国家统计局

- 2004.12.21 北京:恶意欠薪和恶意讨薪都该治 ; 2007.8.31 南宁:5种行为被界定为“恶意讨薪”。

- 2020.5.4,专打职场“碰瓷”浙江首创劳动者维权异常名录

- 2021.2.8,嘉兴首个“劳动者维权异常名录”公布!一旦被纳入后果很严重

- 2009.5.20, 广州日报:工人维权上“黑名单” 在同行业求职无门,一名在珠宝行业工作了12年的劳动者,因为与工厂发生纠纷,被工厂以“职业道德沦丧”为由纳入黑名单,并提交行业协会,导致其求职屡屡碰壁,10多家珠宝厂没有一家肯聘用他。

- 2017.9.25,人力资源社会保障部关于印发《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》的通知

- 依照,《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》的通知,拖欠工资“黑名单”信息通过部门门户网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。因此文章统计2020年数据采用“信用中国网站”的统计数据,但仍受网站收录完整度影响,不可避免与各地方政府实际公布数据有所出入。

- 民间有自发组织的黑心企业评比,覆盖范围和议题多元,以大企业恶劣违法为主,详见:2020年度十大黑心企业评选

- 2021.2.6,以案说法 | 最高检发布6个拒不支付劳动报酬罪案例!详见第二:黄某洪拒不支付劳动报酬案 。