我的一件关于自己,不可停止之事

「經過2020年,你內心是否有找到一個關於自己,不可停止之事?」

这句话戳到我了。其实不只在2020年,可能在若干年前我已似乎找到了一个关于自己、不可停止之事了。

说来好笑,这件事就是学习、使用(折腾) Linux、BSD 等 UNIX类操作系统(由于 UNIX 名称有商标限制,一下简称 *nix 系统), 以及使用基建于其上的各种自由开源软件(FOSS),或自己撰写开源的代码。这并不是什么冷门癖好,而是个拥有众多爱好者和以此为生的专业人士的庞大其多元的社群。有的人认为这些都只是工具,可我认为我已经赋予了它们比工具更多的意义;有的人觉得那些只是玩具,是的我也觉得其实都是玩具(我自己也是个玩家),但若它们能给我力量、给我快乐又有何妨?当然它们若真只是给我些快乐,我没必要专门为它书写了。我其实一直想为我的这件「不可停止」之事写点什么,脑海之中一直觉得它真的很值得被写出来。

还是要先感谢 Matters.news 的 @Matty 的鼓励,(被这篇点名了很开心)。Matters 鼓励我们「写作是最小单位的自由」,深以为然。而且看到大家的 2020 年度问卷基本都提到了写作是自己最不可停止之事,也是给自己能量、作为一种抵抗的事情。非常认同,回顾了一下自己过往的体验,是的,当以前的自己在写完一篇作文/文章/读后感,经常能体验到一种自信、活力和能量感,非常舒畅。自己在写完一份代码/脚本/程序时,也有类似的感受。后来随着工作的繁重、带娃的聒噪,再有机会体验这些已是一种奢侈了(而写作确实是需要练习的,不然竟然不能自如地、有条理地、深刻地表达自己)。写作这么能疗愈的事情,必须重新拾起来,因为「沒關係,我們都在練習與矛盾、痛苦共生」。在我的个人博客首页上,我给自己的一句话定义,也是把思考人类苦痛、创伤、冲突作为一个终极的精神追求。

好了,上面这段话太宏大了,那讲讲我的「不可停止之事」—— 折腾 *nix/FOSS 和编写代码 对我意味着什么。(毕竟我不是个单纯的工科生?XD)

在我的2020年度问卷里,我当时回答:

给我最深意义感的,一是我的两台 home server,上面搭有 wireguard VPN 和 v2ray —— 今年终于花时间精力完成了它 —— 我深深感叹这两个小玩意对我在这个极权社会的有意义生存有重要意义,它们让我尚能维持一点点在这里生存所需的思想和资讯方面的自由。 另一个是我通过一些开源社区项目,以技术方式支援了独立新闻媒体的消息发布,并增强抗审查的能力。突破审查、新闻自由、言论自由,太重要了,对于疫情对于个人的尊严都太重要了。

写得还是比较浅,还不是核心。

我使用、热爱 *nix 和 开源软件,肯定不仅仅是为了搭一两个翻墙服务器,因为这样的技术工作还是比较简单的,一会儿就能学会;如果真是这样的话,那这兴趣肯定也不会这么持久(就像当我的公司同行聊起翻墙这技术时,无不都是一脸轻松,甚至不屑)。

当然,正如之前所讲,翻墙服务器对我来说很重要(突破审查、新闻自由 blahblah),如果再稍微讲究一点,让翻墙技术更精进以用它来保障保障自己的那点儿隐私(隐私很重要哑,我不会拿便利来换隐私的)……都是很重要的作用。但是,这些似乎都只是满足了我的那些消极的自由,也就是说有些自由是本来就有的,但现在被剥夺了,必须拿回来才能继续正常生活。我只是把我原来我该有的东西要回来而已,我还什么都没做呢!

我热爱 *nix/FOSS,绝不仅仅是为了掌握翻墙技能(虽然刚开始时有很大比重),肯定它还有什么力量在吸引着我。

第一原因,盖跟我的性格有关。我的这个 OCD 性格啊,注定会跟随我一辈子。所谓 OCD,我已跟它纠缠很久(基本从小到现在)。它在精神医学里,被定性为一种疾病。可现在我已不再把它视为一种「病」了。病——不正常——治疗,这种逻辑是科学主义+资本主义过度发展时带来的对人的认知逻辑(其实想想也是很民粹主义的——道德化的拒绝多元主义;当然我并不是在反对科学主义和资本主义——我基本是全盘接受西方的普世价值的)。我不再把它视为「病」,是因为我要和它「共生」。我后来理解到它也可以是一种「人格」(性格)、是一种对创伤的应激,是一种反抗——针对压迫而形成的人格层面的反抗。这种人格,让我成为一个谨慎但认真的人,我爱干净、整洁、有序、有理、需要一些(不,是大量的)确认和验证的机制和仪式来确保事情的合逻辑和有序。当事情都在物理层面(即看得见摸得着)时,这些机制还比较容易办到;但当事情发生在电脑/手机等逻辑抽象层面时,我会特别抓狂,我也需要一些这样机制。像 Windows 这样的系统环境是办不到的,只有 *nix 类的系统才是救星——当我发现这类的系统时我已不能自拔。为什么 Windows 等系统办不到,因为一是它以图形界面为主,缺乏可追溯和可验证的机制;二是它对自己、对第三方软件的管理都堪称混乱,任由各种恶意程序、流氓软件肆意横行,忍无可忍(当然在 *nix 上我也有时不得不用图形界面但会尽量少地使用)。*nix 终归是让我能比较舒服自如地处理抽象的事情了。其以命令行为主的操作方式让我很轻易地追溯和审计我过往的操作,系统和软件的动作和配置也基本都可一目了然,让人放心;*nix 和众多FOSS(开源)软件因为公开了源代码以及形成的透明互信的生态规范,系统和软件都是有着基本的可信度的(当然也不是全部可信啦),且对用户有更高的尊重,让用户的选择更自主,同时在某种程度降低了恶意软件的泛滥。

第二个原因,不得不提到我的职业生涯了。我的职业生涯的头八年都在 NGO 度过,虽然在之前也有感受到一些来自政府的压力,但当真正的压力袭来时,也就是 2015 年的 3 月 7 日, 「女权五姐妹」事件(后来还有「公益老男孩」案件和「709人权律师大抓捕」),从那时起我开始有了质的改变。虽然没直接发生在我身上,但我那时似乎「开窍」了起来(其实可能更是一种应激反应)—— 开始关注信息/网络安全和隐私保护(其实是启动了自我保护机制)。当然也是那时起,我所在的 NGO 以及其他姊妹机构都要么遭到直接的压力(如关闭),要么处于停工状态。正当我开始在这个领域精进的时候,大环境的铁锤砸向了我。可能是我的应对压力的方式比较特别,也可能是我本身不是学法律的并没像法律人同事那样能抗打压,我一头「缩」进了 *nix 的世界。当然其实也不是「缩」,而是发现了更广阔的世界,会给我带来力量的世界——我相信这力量能帮我这么个微小的个体反抗(哪怕只是那么一点点)庞大的国家机器。如果抵抗不了,我也能至少让自己不被改变,或者守着自己个人层面那点儿最后的自由不被夺走。这「自由」或许就剩下了独立思考的自由了吧。但为了能独立自由思考我首先需要自由通畅的资讯/言论,所以当时我就想着赶紧把翻墙技术成为自己的必备技能,以求能在未来铁幕落下之时还能保持比较完整的获取信息的通道和独立思考的能力,在非常的年代做一个「正常」的人。

其实我是个比较注重职业生涯规划的人。当时在专业领域遭到挫败之时,我的内心迸发一种迫切的念头,想要在什么事情上有某种成就感、认同感,无论这种认同是自我认同还是来自他人的认同。 而 *nix 方面的事情,恰好为我提供了一个能完成一些事情的的平台。且它属于一种「工程」,就像乐高一样,成果看得见摸得着,可操作性,对于建立自信有大大的帮助,让我在那个焦虑、惶恐的时期,获得一些慰籍甚至是依靠。(我还记得那个时候,我甚至都不怎么去刷我所在NGO领域的新闻了,也不看社会新闻了;一直刷 Linux & FOSS 的 RSS 种子。) 后来我只能想我可能就真的很适合做技术类工作。*nix 既然是我所擅长,又能满足我对自由的追求,为什么不去花更多的精力去钻研它呢? 它能为我(或许还可以为我周围的人)带来自由,那跟我从事 NGO 工作的目的就是一样的。

很遗憾,后来我退出了 NGO(当然没两年我所在的权利型 NGO 圈子基本都gg了,虽然青山仍在)。从还没毕业就进入非营利组织工作确实是我的职业规划和职业志趣,当时是,现在也是,是想一辈子都是的。因为内在的驱动和外在的限制,人一生能(or不能)选到一个适合自己的职业或许这都是宿命。我虽擅长做技术类工作,但仍以在 NGO 工作作为志趣。 不管怎样,一直不变地还是那颗追求自由(更应该说是守护自由)的心,仍然需要表达着一种抵抗,「抵抗一種潮流,堅持做對自己真正重要的事情」。只是没有以前的 NGO 小伙伴一起前行了(她们也是能转行的都转行了欸),唏嘘不已。

开始时讲到,我为了满足我的消极自由,这些只有 *nix 和其上的自由开源生态才能满足我。那么现在的我开始有能量地说:是的,我的消极自由刚刚基本满足(或者保住),我还什么都没做呢,我现在要开始满足/践行一些积极的自由了,得有些 action 了!

Action 会是什么?是写作?写代码?翻译?谁知道呢?

既然我已经找到了「关于我自己、不可停止之事」,还会担心不知道有哪些 Action 吗?肯定会的~

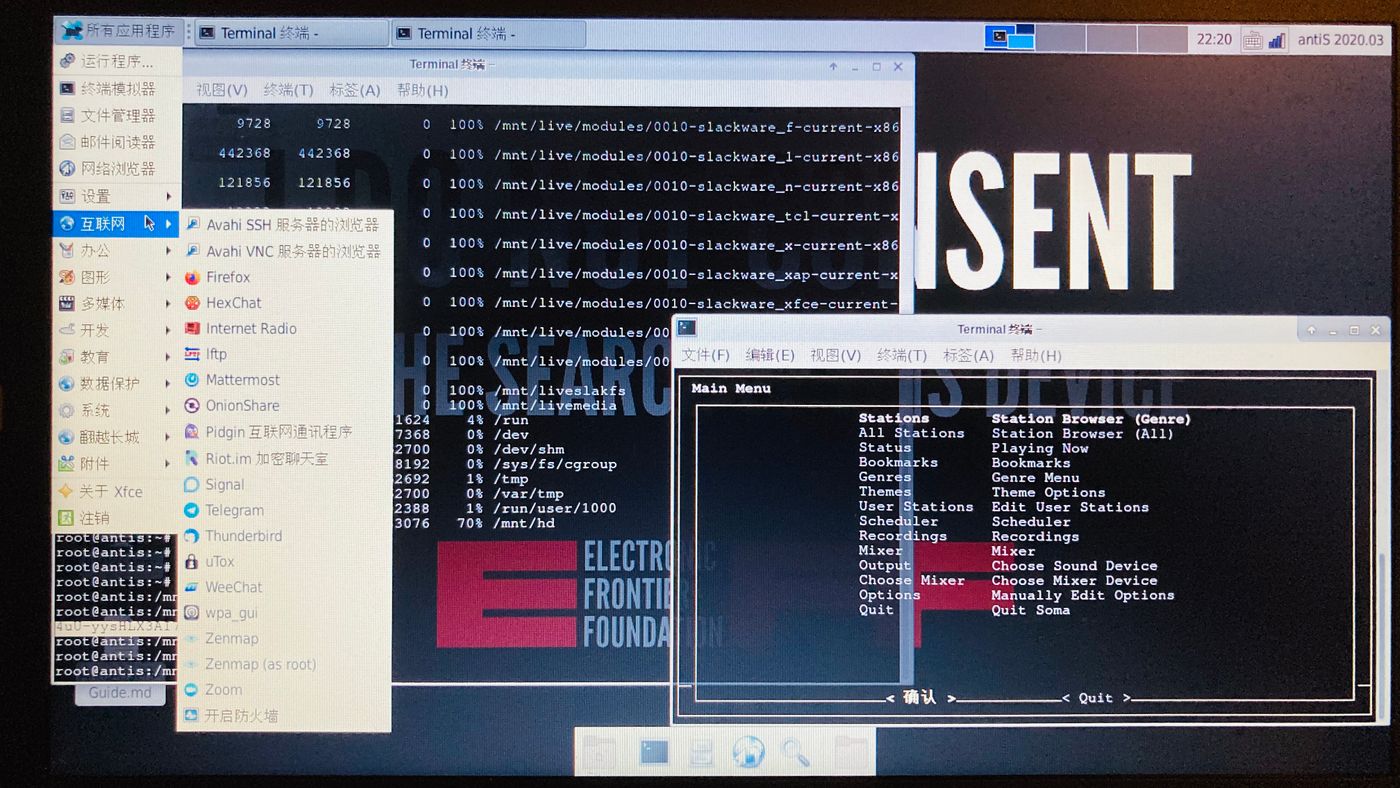

上一张日常 screenshot: