美国时间与美国笑话:冷战语境下台湾的“美国”想象

在台湾时,偶然听朋友说道“开什么美国玩笑”,我心里一愣,毕竟大陆版本是“开什么国际玩笑”。继而觉得这组对比很有理论趣味:两岸分别以“国际”与“美国”形容玩笑之严重,透露出冷战文化的蛛丝马迹。对大陆人而言,以“国际玩笑”代指“天大的笑话”顺理成章,毕竟课文中号召学习白求恩的“国际主义精神”,练字簿上要抄写《国际歌》的“英特耐雄纳尔,就一定能实现”,连当年和苏联老大哥翻脸也不忘团结第三世界的国际阵营。但“美国玩笑”一词,就显得有些生硬——难道对台湾人来说,美国就是整个世界吗?

带着这一问题,我开始关注台湾的文化冷战,特别是其中的美援议题。既往研究中,大多聚焦于国民党如何分配美援物资、美援如何帮助台湾工业建设、甚至改变台湾膳食结构等宏观议题。却鲜少提及台湾人如何认识美援,并进而认识或想象美国的存在。台湾俚语中屡见不鲜的“美国”,却恰好提供了这么一个自下而上的研究取径。俚语这一研究视角具有两大优势:首先,俚语可在社会各阶层之间使用、传播,不局限于特定精英群体;其次,语言的作用具有持续性,即便在冷战背景下形成的俚语,仍会对形塑如今台湾人的美国想象产生潜移默化的影响。

美国的金援与“精援”

休假的美国大兵登陆第二号码头,就占领了七贤三路。

海湾饭店一夜间住进九艘巡洋舰,他们运来整船整船的军需品:过期的盘尼西林,过剩的保险套,和第七舰队那样兴风作浪的精液。一级战备的阳具,阵亡时也要勃起。六〇年代的夏日在蝉嘶中升温,贫穷的女人为饥饿的政府赚外汇去了。

发育中的孩子穿着美援面粉袋缝制的内裤,涌进教堂领面包。

黄昏是威士忌和花露水布景的野战场。输精管比下水道忙碌,龟头比弹道更急躁。

拥妓调笑的大兵扶醉掷酒瓶,引爆了痉挛的嬉戏。我少年时代的眼睛拍摄了这部越战电影,苏丝黄望着我又不断离我远去。蓝调在家乡的街道,演奏异国的风情。

——焦桐 《过七贤三路》

焦桐这首“用眼睛拍摄的越战电影”实际上跨越了美援(1951-1965)与美军全面介入越战(1964-1975)两个时期。1950年,朝鲜战争的爆发使本已有意放弃台湾的美国,忽然意识到这个“亚细亚的孤儿”在遏制东北亚“赤化”中的战略地位。美国同年签署《共同安全法案》将台湾与日韩一同纳入援助范围,并于次年开始为期15年耗资15亿美金的军事、经济援助。1965年,美援正式中止,台湾当局一度陷入恐慌,寻求各种创汇手段。此时美军陷入越战沼泽,也试图让官兵通过度假的方式提振士气。于是二者一拍即合,由国民党当局牵头,积极鼓励越战美军赴台“观光旅游”,实则以“精援”代替“金援”。七贤三路因所在地高雄往往为美军登陆港口,且酒吧林立舞女众多,成为越战美军的买春胜地。本文也就从这个时期台湾民众具有切身体会的两个美国元素——美援食品与美国军人——入手,揭示冷战时期台湾民众对美国的感知与想象。

美国时间与美国钱:美援食品背后应有尽有的“美国”

《过七贤三路》中“美援面粉袋缝制的内裤”与“涌进教堂领面包”堪称美援时期台湾民众的共同回忆,诸多回忆录、纪录片都有所提及。其实美援面粉袋由于品质优良,也用作小孩的衣裤。以至于许多小孩裤子上印着“重22公斤字样”(因美国面粉袋的规格为50磅),让人忍俊不禁。

无独有偶,大陆在改革开放之前,尿素依赖严重日本进口。因而尿素的包装袋也被广泛用于制作衣裤,与台湾的面粉裤如出一辙,也可见当时两岸百姓生活之不易。

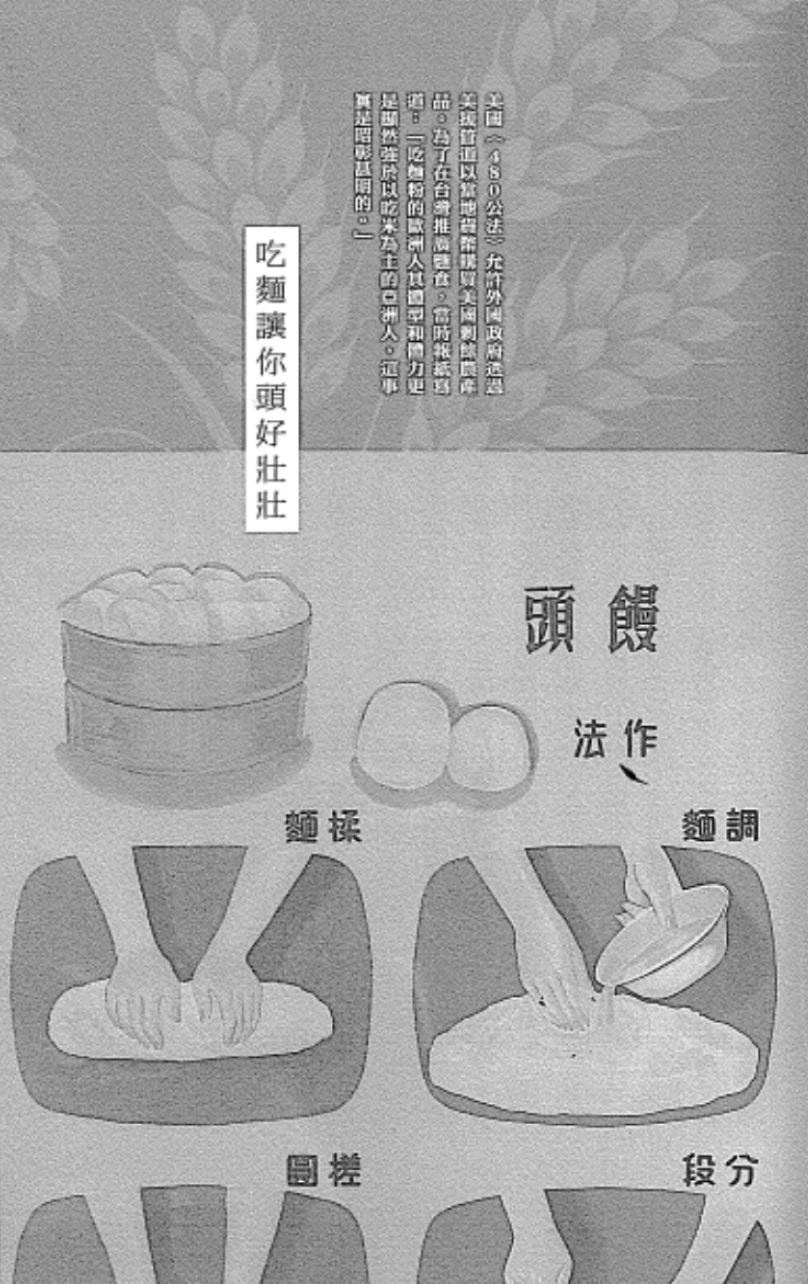

严格说来,无论是美援面粉袋还是免费面包,都不属于1951年开始的对台美援计划。而肇始自1954年美国签署的480公法,全称“发展农业贸易及协助法案”,由美国农业部负责,不过统计上仍算入美援之中,约占总援助之24%。这一法案主要有三个目的,一是缓解美国盟友的粮食短缺问题以维系其统治,除馈赠外也允许受援国以信用不高的本国货币购买美国农产品;二是清理美国剩余农产品库存,因此向台湾输出的主要是面粉而非台湾人的主食稻米;三是为美国的农产品寻找并培养潜在的海外市场。可以说虽然名为食品援助,却包含与受援国家与地区的政治、经济发展及美国海外贸易等诸多考量。

就对台政策而言,这一举措无疑颇为成功。美援食品不仅缓解了台湾的粮食紧张,既缓解了美国的产能过剩,还深远地改变了台湾民众的饮食结构,从而为台湾日后大量进口美国农产品奠定了基础。其中最为显著的一点就是台湾人的主食中面食的比例大为提高。由于小麦是温带作物,不适宜于热带与亚热带的台湾种植,传统上台湾人极少食用面食。据统计在50年代,台湾人均年消耗米饭及红薯202公斤,而面食仅7.9公斤。有鉴于此,美国资助的“中国农村复兴联合委员会(农复会)”协同“行政院美援运用委员会”及“面粉工业同业公会”于1962年成立“台湾区麦面食品推广委员会”。该委员会不仅推广中式传统面点,更与美国小麦协会合作培训西式烘焙人员逾十万人。

此外,美国还动用媒体宣传“面食健康、米饭落后”的舆论。如美资背景的“农复会”掌管的《丰收》期刊便以漫画的形式劝说女性朋友多吃面食可以“面色红膏膏”,“皮肤白波波”。其他报刊也顺而刊载诸如“北方人比南方人高大,欧洲人比亚洲人高大都是因为多吃面食”之类的食物优越论。这种论调实则是欧洲中心的目的论(Eurocentric Teleology)的畸形产物。日本麦当劳的创办人藤田田的名言则是极端体现(美援也同时于日本推广面食):“日本人之所以四肢短小、面黄肌瘦,就在于两千年来只吃鱼和米饭。如果我们持续不断地吃麦当劳汉堡和薯条,一千年后我们就会长得更高、皮肤变得更白,头顶还会冒出金色的头发。”在这种物资与舆论的双重攻势下,至2014年台湾农委会披露,人均每年稻米食用量下降至44.96公斤(50年代为202公斤),面食则上升至36.14公斤(50年代为7.9公斤)。不论是中式牛肉面、葱油饼,还是西式面包、蛋糕,如今都成为台湾美食的一张名片。仅2017-2018年度,台湾从美国进口小麦便高达100.8万吨。美国在冷战时期的面粉援助可谓草蛇灰线,计在长远。

不过值得注意的是,美国农业部除了将480公法第一章中规定的社会救济物资转交台湾当局分配外,第二三章中的物资则由美国教会团体“转赠”台湾当局,并透过台湾的两个教会团体“天主教福利会”(National Catholic Welfare Committee)与“基督教福利会”(Taiwan Christian Service)帮助颁发,借机传播基督教信仰的意图不言而喻。然而与美援在政治经济甚至饮食习惯上的影响相比,其意识形态上的效果却难言成功(如今台湾基督徒人数仅占4.5%,而同样深受美国影响的韩国,其基督徒则高达29.2%)。

鉴于当时关于救济品的发放缺乏详细的明文规定,客观上存在教会内部侵吞的情况。如1956年6月21日淡水长老教会便通过议决:“奶油数量少,所以分配给会内,另外特别有需要的人。”这便使得一般镇民无从获得为数稀缺的奶油。在这样的背景下,去教会听讲或进而“信教”与其说是出于为宗教团体救济民众的善举所感化,毋宁说是台湾民众获得救济物资的一张入场券。据当时报刊记载,人们将基督教会戏称为“吃教”、“面教”或“面粉教”。此类俚语虽失于鄙野,却简单粗暴地消解了480公法救济背后美国的宗教宣传,还原出普通民众面对美援时所秉承的功利态度。而最能体现这一实用主义观点的,莫过于作家林文月所述,其女佣在无意间以批评的口吻说道:“我家隔壁的人好贪心,派了两个人去信教。”

正是在这样的语境下,“美国时间”与“美国钱”这两个俚语应运而生。尤其是前者,至今仍有许多人将“我没有什么美国时间”当作口头禅表示自己很忙。如果在网上搜索“没有美国时间”,不仅能看到台湾网友在形形色色的语境下的运用,还能看到一些对这一语言现象不明所以的年轻人:“为什么没空时,常常会说‘没有美国时间’?”下面的回答五花八门,如“美国和台湾有十二小时时差”,“美国人懂得享受闲暇时间”等等,大都犯了史学论述上时间错位(anachronistic)的毛病。他们不知,早在大部分台湾人根本不知时差与美企为何物的时代,这一俚语便已出现。这也侧面反映出,一方面冷战时代下生成的语汇,如今仍具有顽强的生命力;另一方面,即便青年人脱离美援语境,已无从感知这一表达的历史渊源,却无碍这一具有冷战色彩的语言遗产,经由无意识的年轻一代,继续形塑台湾人对美国的想象。

出版于1988年的《一同走过从前》一书,回顾了国民党接收台湾以来四十年的发展历程,点出了“美国时间”与美援的紧密联系:“美援物资既然都是免费提供的,于是闽南语里也发展出‘美国时间’、‘美国钱’,借喻调侃时间很多,闲得发慌,或钱多到可以浪费。”

由免费美援物资所衍生出的“美国时间”与“美国钱”,其折射出的“美国”代表着取之不尽用之不竭的富足,倒是暗合了美国政府借美援物资清理库存之意。但是结合前述的“面粉教”一词,美国俨然成了一种供人“不拿白不拿”的傻大户,与其试图传递的团结友善的形象产生了微妙的偏差。这种偏差便体现出美国通过食物援助所规划的意识形态愿景,如何在接收层面,为台湾民众朴素而实用的价值判断所异化。

同一时期,台湾俚语中还出现了其他张冠李戴“美国”二字的食物。台湾在日据时期由大陆引进花椰菜(Cauliflower),在美援时代引进西兰花(Broccoli)(二者均为甘蓝变种,前者色白,后者色绿),故称之为“美国花椰菜”,然而其实际产地却是墨西哥。如果说“美国花椰菜”源于美援尚情有可原,那“美国土豆”则有些荒诞。台语中“美国土豆”指的是马拉巴栗(Pachira macrocarpa),原产于中美洲,于30年代即由日本引入台湾,后于60年代被发现其粘汁可用于造纸,80年代更将之进一步包装物景观植物,又称“发财树”。如今“发财树”已成为中国台湾重要的出口商品,仅2005年出口额即达2亿5千万新台币。

关于“美国土豆”一说,《台湾文献》的表述颇为矛盾:“马拉巴栗原产地为墨西哥,它原是一种热带果物,因为种子炒熟后可食用,果实长得又像花生,所以也叫‘美国土豆’(笔者注:台语土豆即花生)。”似乎墨西哥的舶来品冠以“美国”是天经地义的。《台湾手工业》倒点出了马拉巴栗“美国化”与国民党的关系——这个日据时期声名不彰的植物,几乎在国民党收复台湾一夜之间被人称为“美国土豆”。1992年曾有中美洲人在《讲义堂》谈及“美国土豆”之误:“台湾人认为外国都是‘美国’,称为‘美国土豆’。这种美妙的误会,我并不计较。因为我的祖国美洲诸国,以贪污闻名。而美国在台湾很受尊敬及依赖,所以我不反对这种善意的误解。”

总的来说,在美援时期美国物资的耳濡目染下,“美国”一词,近乎古代“胡笳”、“胡萝卜”的“胡”,近代“洋乐”、“洋人”的“洋”,构成台湾人对于“外国”的全部想象。这也预兆着下一节中,为何“美国玩笑”可以与“天大的玩笑”划上等号。

美国玩笑与美国鼻子:驻台美军背后兹事体大的“美国”

“开什么美国玩笑!”顾名思义,开美国的玩笑后果很严重。这除了前述“美国”承载了台湾民众对外国的想象之外,更为具体可感的一点便是驻台美军的治外法权(Extraterritoriality)。

1951年美国仅有116名驻台人员,至1956年美国太平洋司令部在台北成立美军协防司令部,已有驻军5千余人,及眷属约4千人,且均享受外交豁免权。丹尼尔·博茨曼(Daniel Botsman)在Punishment and Power in the Making of Modern Japan(《塑造现代日本的惩戒与权力》)一书中,将明治时期西方列强在日本的治外法权称为“打着人权旗号的帝国主义”(the Imperialism of human rights)。不难想见,近万人的外交豁免权给台湾治安带来巨大隐患,为美军及其眷属在台犯下杀人、强奸等恶性案件提供了保护伞。台湾当局碍于治外法权却无从过问,这激起了民众的强烈反弹。

发生于1957年5月24日的刘自然事件,就是一起罕见的引发台湾民众反美的事件。当年3月20日,国民党“革命实践研究院”少校刘自然,在美国军援顾问团上士雷诺公寓附近遭到枪杀。由于雷诺的外交豁免权,台湾当局只得将其转交美国军事法庭审理。雷诺声称刘自然系偷窥其妻洗澡因而误杀,虽然台北市警察局指出雷诺证词存在矛盾,但两月后美军军事法庭仍宣布将之无罪释放。5月24日刘自然遗孀手持“杀人者无罪?我抗议!我控诉!The Killer Reynolds is innocent? Protest against U.S. court martial, is unfair, unjust decision!”的中英标语牌,于美国使馆前抗议。中午12时,国民党党媒中广公司记者开始采访,吸引人群聚集。至下午两点半,民众增至6千人,高喊“杀人偿命”、“打倒帝国主义”,开始以石头、砖块攻击“美国大使馆”,并翻墙进入。群众砸毁“美国大使馆”中的汽车、家具,烧毁其文件,并殴打使馆人员,使其陷入混乱长达十小时之久。

虽然美方调查员怀疑此事并非纯粹的民众暴动,而与蒋经国的煽动有关,但不可否认,这一行动经由中广公司全台直播,对台湾民众的美国观感造成了巨大的冲击,一定程度体现出治外法权之下民众的反美情绪。六年后的1963年,国民党上尉飞行员徐廷泽驾机投诚大陆,受到空军总司令刘亚楼亲自接见并获少校军衔。徐称其投诚的主要原因是不满美国顾问汤姆强奸了空军一位上尉的妻子,却无人过问,徐感慨道:

我就像那些人的看门狗,毫无人权可言,而且还要看他们脸色行事。

美军治外法权激起的民怨可见一斑。台美在1965年签订“在华美军地位协定”,台湾有限度地收回治外法权。但其后美军强暴乃至奸杀台湾女性的案件仍层出不穷,台当局仍大多以息事宁人的态度不了了之。如1967年美军下士拉菲强奸许姓吧女一案,以“在华美军地位协定”中所规定的“美军在台如犯伤害罪,属于舍弃管辖权的案件,法院不能诉究”,且犯人自称“神志不清”,以此为由无罪释放。1973年美军下士罗宾逊奸杀雷姓吧女证据确凿,也不过仅判刑五年。这还是顾及“被告鲁滨逊因长年随舰在海洋上工作,情绪受到压抑……尚堪悯恕……依法减轻其刑二分之一”,可谓滑稽之至。1972年美军下士鲁兹虐杀林姓吧女一案,则更为讽刺。台中地院为息事宁人,仅以过失致死,判其有期徒刑一年六月。但鲁兹不服,提出由美方重新化验证据。美方结果与台方一致,其处罚改为杀人罪,判刑五年。上述案件无不引起较大民怨,其审查结果也都经由报纸为民众所知。

虽然有学者指出冷战期间美国新闻处(United States Information Service)不惜重金资助台湾学者翻译、发表反共及亲美文学,对台湾文学史意义深远。但仅就台湾普通民众而言,这些文学作品,恐怕远不如报刊中耸人听闻的恶性案件更夺人眼球。事实上,台湾民众无需理解什么“后殖民主义”、“治外法权”、“现代性”这些诘屈聱牙的学术词汇,只要比照报刊中美军士兵所犯罪行及其所受责罚,便不难得出一个振聋发聩的“真理”:美国人惹不起,开什么美国玩笑!

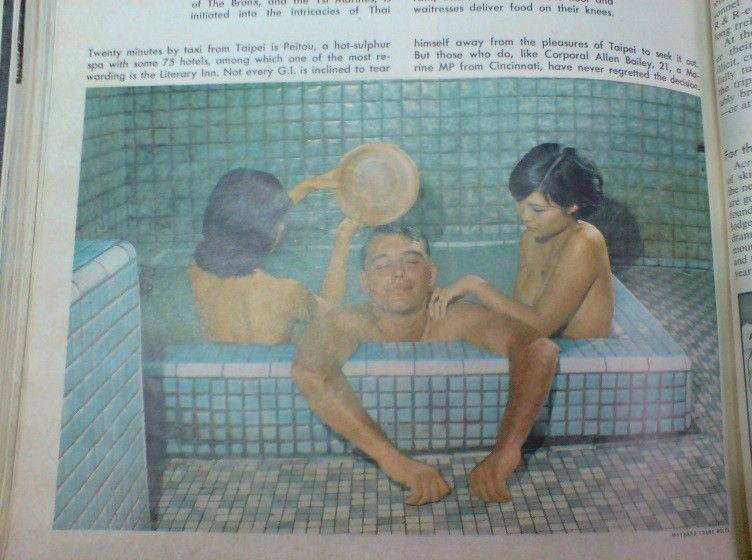

上述三位遇害女性均为色情行业的吧女,凶手也多为越战美军。这正是《过七贤三路》所描述的越战美军来台度假,“贫穷的女人为饥饿的政府赚外汇”的时光。为提振士气,越南美军每年除30天假期外,还额外享有为期5天的亚洲假期,名为休息复原计划(Rest and Recuperation program)。这5天每位官兵分有200美元以供在台湾、香港或日韩等地消费。考虑到当时台湾中层公务员的月俸不足25美元,这些美国大兵买春的消费无疑是一笔双重意义的“美国钱”。因此对美军度假买春一事,1965年美援终止以来急需外汇的台当局可谓欲拒还迎。王梅香指出,虽然《台湾观光事业调查报告书》中指出美国国防部“指定”台湾为美军度假区域,但国防部官员的会议资料却披露出台湾当局一直写信请求美军快来度假。为了增加吸引力,台湾当局甚至为来台美军举行抽奖活动,中奖者可享受免费的环台五日游。据统计,仅1965至1970五年来,来台美军约20万人次,贡献消费逾10亿台币。然而就在这么心照不宣的“精援”交易中,1967年《时代杂志》名为“五日幸运之旅”(Five Day Bonanza)的文章却捅了马蜂窝,让蒋介石震怒不已,只因这张介绍台湾之旅的香艳照片。

顾名思义,“五日幸运之旅”指的便是美军5天的亚洲假期,可自由前往越南、日本(东京、京都)、台北、曼谷、香港、檀香山、马尼拉、吉隆坡、悉尼等城市。文中仅两段提及台湾,分别是:

Taipei, which has few cultural monuments apart from the great collection of Chinese art in the National Museum, has gained R & R status from the complaisance of its girls and the excellence of its food. (除了故宮博物院收藏的大量中國文物外,台北的人文景观乏善可陈,但却以温顺的姑娘与美食获得“休息复原计划”的青睐。)

Keep out of the buses or you may lose your wallet. Do not purchase the company of a girl for more than 24 hours at a time; they seldom look as good in the morning. (别坐巴士,以免钱包被窃。买春时间也不要一次超过24小时,因为她们早上起床的芳容往往判若两人。)

可见在《时代杂志》看来,台北除了买春几乎一无是处。这张露骨配图的介绍同样暧昧:

Twenty minutes by taxi from Taipei is Peitou, a hot sulphur spa with some 75 hotels, among which one of the most rewarding is the Literary Inn. Not every G.I. is inclined to tear himself away from the pleasure of Taipei to seek it out. But those who do, like Corporal Allen Bailey, 21, a Marine MP from Cincinnati, have never regretted the decision. (自台北坐出租20分钟便是北投,后者坐拥约75家温泉旅馆,其中又以文士阁最值得一去。并非所有美军士兵都愿意从台北的温柔乡中脱身去一探究竟。但包括来自辛辛那提的21岁陆战队班长艾伦·贝利在内,举凡去过文士阁的,无一后悔。)

蒋介石震怒的原因有二,一是为了对抗文革,台湾正在举办“中华文化复兴运动”;二是北投当时同总统官邸一样,归阳明山管理局直辖。天子脚下“贫穷的女人为饥饿的国家赚外汇”,未免太过难堪。社会舆论也不断发酵,呼吁查禁《时代周刊》。台当局却只能避重就轻地谴责照片“伤风败俗”,但承诺“对该杂志的进口,不会采取任何报复措施。”讽刺的是,当台湾当局试图以两位女侍应生当替罪羊时,却遭到照片摄影者安德鲁强烈抗议,直言自己愿意代为坐牢。无奈之下,台当局只得勒令安德鲁出境,方才宣布文士阁以公然猥亵罪停业一周,并将侍应生美玲姐移交法办。虽然美玲姐最终不予起诉,但此案全台沸沸扬扬,民众莫不感到当局在美国面前的卑微,不仅《时代周刊》禁不得,照片的男主角艾伦·贝利置身事外,甚至连美籍摄影师也能让当局莫可奈何,最后只得以无辜的侍应生开刀。

专栏作家薇薇夫人的《颠倒黑白》一文颇能代表台湾民众对于此事的无奈与愤怒:“读了这则新闻,使人感到欲哭无泪,欲笑无声。一件举国喧哗有辱国体的事情发生了……于是势必要做点什么给大家看看,要抓几个人出来顶罪才是办法,谁最好惹呢?当然是捡最好欺侮、最软弱的。有碍邦交的事做不得……剩下的还有谁呢?那个被拍下照片的女人。”

当然随着美国大兵来的,并非都是群情激愤的丑闻。美国人以高挑的鼻梁,魁梧的身材构成了“美国”这个形容词的第三种意涵:高大、硕大。台语中开始出现美国鼻(大鼻子),美国老二(雄伟的阳具),美国西装(此为歇后语,因美国人尺码较大,台语取“大躯”的谐音“大输”,即大败亏输之意)等词。这些俚语不仅借助“美国”的“大”达到戏谑效果,也反过来内化成台湾人对于美国想象的一部分。譬如“美国鼻”,除了鼻子很大,也成了某种“美国性”的符号,如2013年12月1日《联合报》一则嘉义市移民节美籍修女获奖的新闻,标题即为:“我是嘉义人、美国鼻子、台湾心。”而《过七贤三路》中,“第七舰队那样兴风作浪的精液。一级战备的阳具,阵亡时也要勃起”虽语含讥讽,却也暗合了“美国老二”的刻板印象。

总的来说,从驻台美军的角度重新审视“美国”这个词在俚语中的形象,可称得上是“兹事体大”。这个大不仅是尺度上的硕大(美国鼻子),更是程度上的重大(美国玩笑)。这构成了台湾民众想象“美国”的另一重维度。

余论

本文以冷战时期台湾俚语中的美国为例,试图以一种自下而上的研究取径,剖析其中所体现的台湾民众对于美国的想象。为何要在精英论述之外,寻找民众的声音?这是因为后者往往是噤声的。即便如焦桐将自己“少年时代的眼睛拍下的越战电影”写成诗歌,也未必就能发声。

这并非笔者的危言耸听,事实上《过七贤三路》一诗,被高雄市立楠梓国民中学收录作为历史考卷的素材(高雄为焦桐家乡,也是七贤三路所在地)。其中最后一题却让人哭笑不得:

出题人刻意把问题从“诗歌中的女人如何赚取外汇”替换成了“那个时代的女人如何赚取外汇”,并提供了四个相当“体面”的答案。讽刺的是,这些答案无一与诗人的哀愁相关。即便焦桐试图为那个年代“异国的蓝调”掀开一角,历史试卷却又轻巧地将其掩过。何况那些连文字都无法留下的普通民众,他们又有多少被掩埋在历史的尘埃之中?

我想这就是为民众的声音著史的意义所在吧。