互联网时代的创作(上):我们注定不会再有伟大的作品了吗?

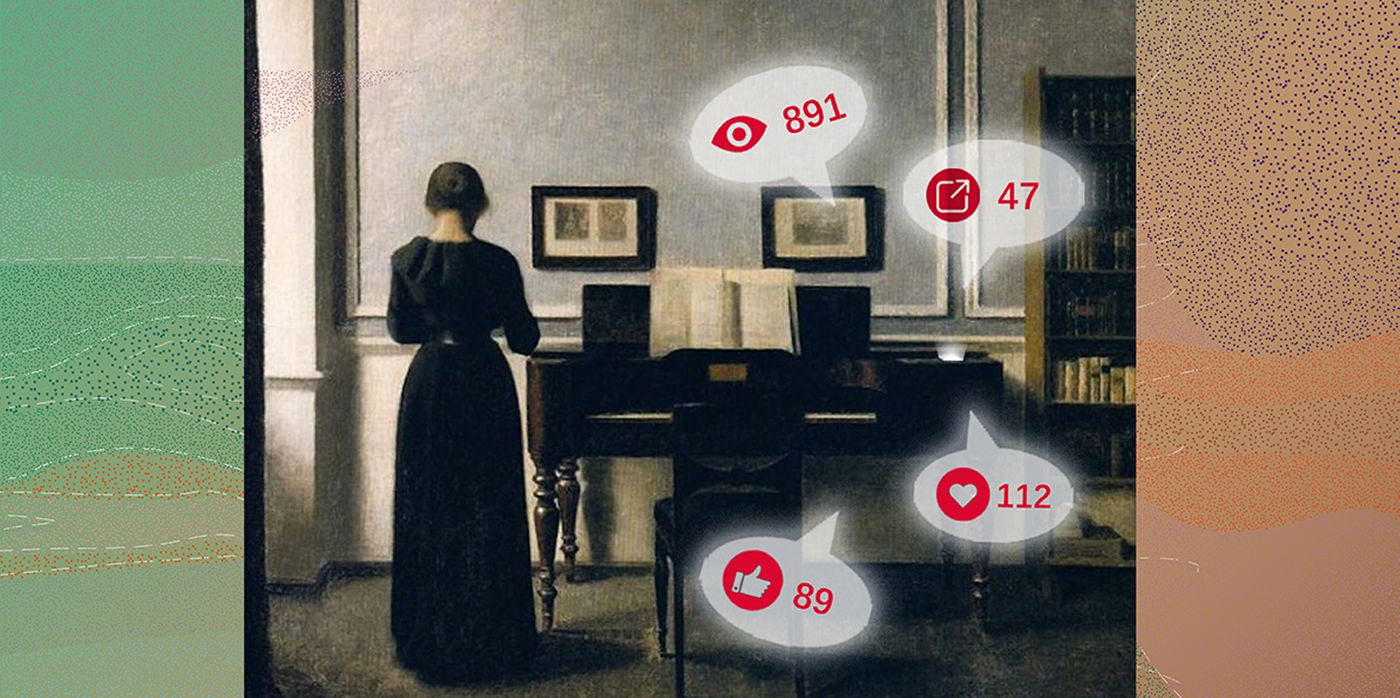

上网超过十年的用户可能都会有相似的观察——内容界面里,“数字”越来越多,也越来越可见了。

在Web1.0时期浏览一篇博客文章,可能自始至终都见不到一条数据。逐渐地,有一些平台会在文章的末尾处标记一条文章的总阅读量。再此后,被转发和分享的次数也能看见了;点赞功能推出以后,点赞数也加入了数据表达的一部分。文章末尾开始有多条数据。

2021年的今天,数据以更激进的方式跃居台前。

比如在微信公众号的订阅界面里,我们点击之前,首先可以看到这篇文章被多少位微信好友阅读过或者分享过。点进文章之后,界面还会显示赞赏的人数,总阅读量,点赞的数量,点“在看”的数量。在评论区里,我们还能看到评论的数量以及每条评论被点赞的数量。对于公众号的运营者来说,后台的数据更加广泛和细致:赞赏金额,文章被其他公众号转发的数量,阅读量和点赞数量的比例,阅读完成率,24小时阅读量的上涨曲线、阅读该文章后新增的关注人数……

这些以公开可见的数字为表现形式的数据越来越受到推崇,它们已经俨然成为了我们数字生活可被量化的基本计量单位。在这个环境中进行创作和发表,也是今天线上化内容创作绕不开的基调。这篇文章里我们对这种情况进行一些反思和自我警示。因为篇幅,我们分了上下两篇推送。

内容平台对数据的推崇,每个用户都肉眼可见,实际上这也被科普作家尤瓦尔·赫拉利称为“数据主义”。在《未来简史》里他谈了这个新造的名词,并解释说,“数据主义”是21世纪兴起的一个全新的宗教。其教义推崇“任何现象与实体的价值就在于对数据处理的贡献。”

如果说在Web 1.0时代,互联网还只是我们生活的附加品,那么今天,它正在接管我们的整个生活。伴随着“数据主义”的兴起,人类从物理世界向虚拟世界进行浩浩荡荡的大移民,这一信念也极大地改写着当今的创作和发表行为。创作者需要“上线”,作品需要“上传”。

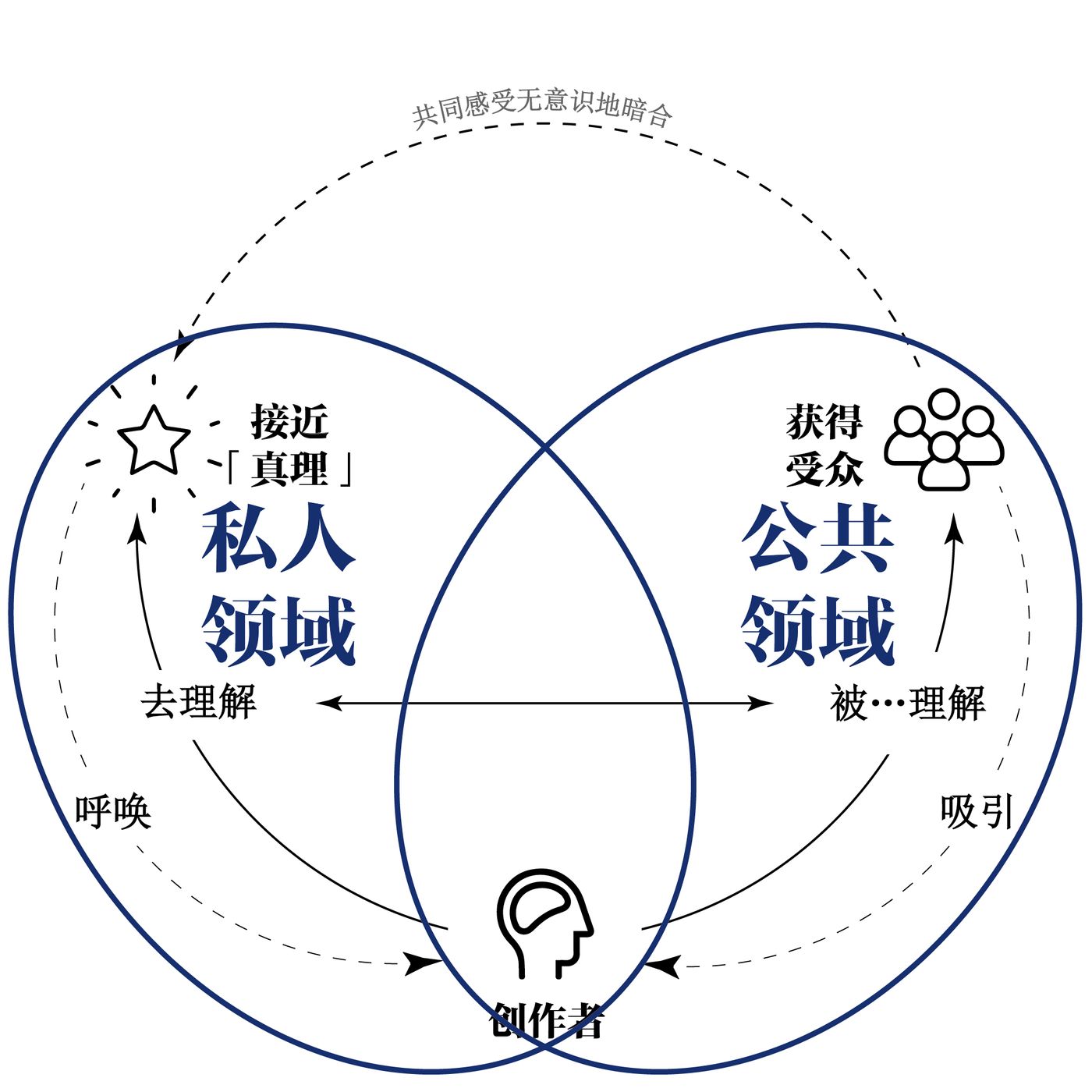

但技术进步同时也给我们带来了一套矛盾。一方面,创作高度繁荣:内容繁多、众声喧哗。另一方面,创作又经历着深度失落:文学爱好者、建筑师、音乐人、影评人感叹这个时代很难再孕育出伟大的作品。对于这一点,如果说此前我们借“公共领域”的必要性作为切入点来探讨中文互联网中讨论的消亡,那么这一次则是以“私人领域”的必要性作为透镜来反思创作的失落。“创作”一词作为主题,包含的范围不止写作,也包括图像、音乐、建筑、影像等等。

01 数字化的空间,“数据主义”指导的内容

第一,创作发生的空间正在大规模转移到线上。如果说以前某个小说在交到读者手中之前需要经历书房、出版社办公室、印刷间、书店等一系列物理世界的房间,那么现在它或许全程发生在屏幕世界的“平面国”当中——可能是石墨文档、微信公众号编辑器等二维的交互界面中。即便更年长或者相对传统的创作者仍然用纸和笔创作作品,互联网仍然是推广的关键渠道。可以说,互联网空间正在逐渐成为“创作”和“发表”行为的重要甚至主要场所。

这个数字化的过程也带来了结构性的影响。沙丘研究所的对谈人宗城(点击这里跳转)曾经提到过这样的看法:“我觉得今天从线下到线上,其实是一个读者权力变大的时代。我们可以姑且说,一种民主的政治蔓延到了一个写作的逻辑里面。这里面比较明显的,比如网络小说里面,经常是读者来告诉作者你得怎么写。你不这么写就给你递刀子。……”

所以,空间的变化促使创作者-受众的二元关系也发生了改变。这个关系变化在“饭圈经济”里也特别明显。现在,“饭圈”并不再满足于扮演被动的接受者角色,相反,他们具备极强的行动力以及对偶像本身的影响力。他们在微博、豆瓣上整齐划一地控评、公关、刷分,也参与决定偶像职业规划的下一步发展,变成了家长式的人物。这也是受众“权力变大”的一个体现——数字空间提供了连接的可能,连接提供了组织社群的可能,社群提供了行动的可能。

第二,“数据主义”正在成为许多创作的指导思想。创作者从物理世界向虚拟世界移民的过程,不仅仅是一个线上化的技术事件。互联网这项技术自身带有很强的意识形态,比方说对于数据的推崇,而这一点会极大地影响发生在它其中的进程。文章开始描述的现象就是一个明确的表现。

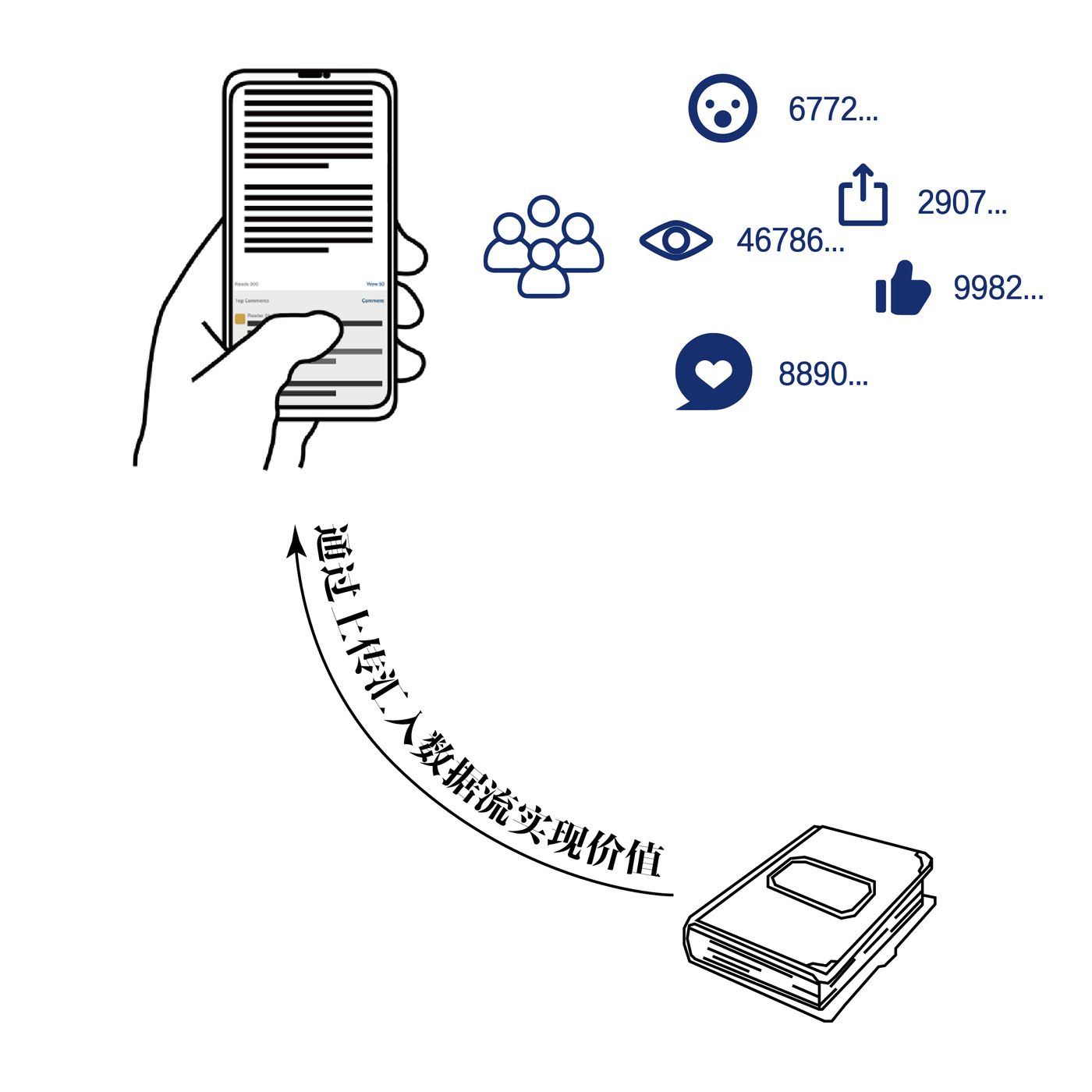

这些数据是技术进步的表现,让互联网创作的作品价值更便于被量化,也更容易展示、分析其中的经济价值。

譬如说,web1.0时期,一篇博客文章的好坏,可能全由读者自己内心来产生一个暧昧的主观评判,或者通过评论区的留言数量和留言质量来推知文章的受欢迎程度。但在2021年,每一篇发在互联网的文章都能够产生大量的数据,这些数据本身也是公开可见的。通过其数字高低,不可量化的作品有了评判的依据。

借荷兰学者何塞·范迪克(José Van Dijck)的研究,我们可以把社交媒体平台的搭建逻辑简化成一句话:“采集数据来获取利润。”第一步,数据化(datafication):把平台上发生的讯息交换、交易、行为等变成可被机器处理和算法识别的数据。第二步,商品化(commodification):把可被处理的数据转变为了数字时代的货币,广告商是其中重要的变现手段。第三步,自动化内容筛选(automated selection):用算法计算出的模式来为每个平台用户打造量身定制的、可以不断“刷”下去的信息流,增长其停留时间,进一步采集更多的用户数据。

而数据主义对创作的深层次影响则在于,数据一开始是为内容服务,起辅助说明的作用,但渐渐地数据反客为主,内容倒变成了为数据附庸。为了提升数据的表现,许多运营者并不感兴趣提升自己文章的内容质量,而会寻找专门的技术团队“刷阅读量”、“做数据”;许多自媒体人和广告产业工作者也养成了这样的习惯:点击一篇文章以后基本不会看正文,而是直接滑到末尾,看一看它的阅读量、点赞、“在看”数,仿佛扫一眼这些数据也就等同于已经读过了文章。

图片分享类社交媒体的领头羊Instagram平台显然也看到了这个问题。在2020年初,他们推出了一项让许多人不免吃惊的举措——隐藏用户的点赞数(在部分国家)。也就是说,照片动态的下方不再出现“小A及其他89人点了赞”,而是仅仅显示“小A及其他人点了赞”。

平台的主管亚当·莫塞利这样解释“隐藏点赞数”的决定:“我们试图为社交平台减轻社交压力,让Instagram不再是一场数字的竞争,而是给人们更多空间去专注于连接本身——与他们关爱的人,以及给他们灵感的事物。”Social Media Link的CEO苏珊·弗伦其的评价是:

“Instagram的未来在于真实的影响,而不是夸张的吹嘘资本。”

当然,Instagram的这项商业决策并不是与资本主义或者数据主义的基本逻辑逆向而行的,可以说它是一种更先进也更温和的表达。

可能是因为社交媒体生态的发展还处于不同阶段,中文互联网中数据的表现和可视层级还处在不断加码和上升的阶段——我们在文章开头提到的趋势就是很好的印证:数字越来越多,也越来越可见了。或许也是受短期功利主义思维的影响,微信、抖音、快手之类的平台上,数据和变现的关系是比较直白的。我们很难想象在最近几年会有哪个中文社交媒体平台率先把公开的“阅读数”、“点赞数”隐藏起来。甚至自媒体人本身也难以接受这种举措——如果文章末尾的“10万+”不再能被所有人看见,写东西的动力和价值感都会大打折扣。

尤瓦尔·赫拉利在畅销书《未来简史》里围绕“数据主义”(dataism)抛出过一些引人思考观点。虽然他对历史和哲学的很多过分简化的叙述,但这一部分对于反思互联网创作仍有很强的解释作用。赫拉里在书中把“数据主义”视作21世纪兴起的一个全新的宗教。他认为,“数据主义”的信奉者相信“宇宙由数据流组成,任何现象或实体的价值就在于对数据处理的贡献。”

这句话显得非常激进,但实际上今天许多互联网用户都会怀有或多或少类似的信念——一本日记如果放在抽屉里积灰,那么它缺乏价值,或者说,它的价值还处在“未被开采”的状态,而它实现价值的最高效方式则是“上传”,因为唯有如此,才可以产生阅读量、点赞、转发、评论等等数据。

对数据主义者来说,这种记录之后的上传保证了作品会汇入信息的洪流中,而且仅当它加入了这个程序,其价值才得到了彰显。

02 “伟大作品”的整体失落

创作空间的线上化以及数据主义的盛行,使得创作过程从来没有像现在这样大量、方便、快速、“平等”、平民化,并且便于统计、计算、评价、比较和变现。数据主义是现代性的一种延伸,强调着效率、规范化和增长,这一逻辑也快速蔓延到了互联网创作上。有趣又似乎毫不意外的是,这种创作的“整体繁荣”和“进步”的同时,伴随的却是这个时代另一种强烈的共同感受:“伟大作品”的整体失落。

愤怒一些的文学爱好者会宣判:“文学已死。”温和一些的也还是会承认,现在这个时代,文学好像变得可有可无。老派的音乐人感慨,现在太少有人静下心来做音乐了,大家都是图一时的热闹和风头。不满的乐评人会这样叹息:“听听20xx年的年度十大流行歌曲,再听听现在的都是什么东西…”对于很多资深的影迷来说,20世纪电影大师们的火炬没有人接下去了。这不仅是对于意大利、俄罗斯、日本这样的地方,而是一个全球的情况:青黄不接、后继无人。我们时不时还能看到制作精良、叙事有力的作品,但是哪里还有伯格曼、黑泽明、塔可夫斯基那种直击灵魂的东西?新的观众、新的导演似乎也不再执念于把那些上个世纪的经典当作一生追求的白月光。

技术主义者感到一种乐观,他们是向前看的,认为乌托邦在人类的未来,因为数据主义带来了前所未有的创作繁荣。人类历史上从来没有产生过这样巨量与快速的数据流;人文主义者却感到一种无尽的悲观,他们是向后看的,认为黄金时代出现在人类历史的过去,因为他们正在见证真正伟大作品的失落,也悲哀于无人接棒的现实。

03 私人领域被屏幕世界攻占

创作的集体繁荣和“伟大作品”的失落——两件事是彼此相关的。数据主义崇尚一种随时随地的连接、上传与交互,因此一切都应处在不间断的、公开可见的聚光灯下。在这种情况下,个体的私人领域不断被压缩,也不断被互联网的扩张而挤压。创作者似乎不再能够奢侈地享有某个与世隔绝的“暗室”。在那个安静且幽暗的地方,他可以独自与自己进行商讨和对话,在窗帘遮蔽的阴影里来回踱步,沉思酝酿,在稿纸上涂抹擦拭,并且全然不被外界注视和打扰。今天,不需要跨出家门,他只需要伸手拿起书桌上的智能手机,刹那间,屏幕就会将他带进那个连接的世界,私人领域的幽暗也就在刹那间被公开的光明照亮了。

我们不得不承认,真正伟大的作品,其创作的过程一定需要有良好的私人领域作为前提。换句话说,我们刚才所描述的读者权力变大的创作环境,以及“民主式”商榷的创作程序成为了一种有害的压迫。小说、音乐、图像、电影、播客可以平等地存在在一个互联网上公开的领域,但这种平等的逻辑如果侵入到一开始创作的过程中去,它反而会造成极大的伤害。也就是说,在创作的时候,观看者一定不能够和创作者平等。一个写作者没有办法在持续处于读者坐在一旁监视和评论的情况下写作——一个对创作者友善的空间一定要允许作品在没有问世之前是属于创作者私人所有的;在那些正在进行中的稿纸上,他要能够对自己创造的世界有绝对的统治。如果创作者在构思、画草图或动笔的时候要每时每刻承受观看者的在场和指点,这个作品会变得贫瘠、平庸、缺乏勇气。

作品总在创作的私密性与发表的公共性之间流动,二者的关系也不是一锤定音的。我们所拥有的最好的作品放在对公共开放的图书馆、艺术馆、博物馆、电影资料库里,但作品本身不是“对公的”。这些作品收获了大量的受众和公共性,但是作品本身的声音并不是拿着扩音器向所有人外放。

不论媒介,最好的作品总像是在对着单独一个人说话。这些作品浓缩着创作者的思想与情感,再跨越时间和空间传达到读者那里,引起强烈的共振。卡夫卡与陀思妥耶夫斯基的小说能够时而带给人难以名状的震撼,从心底感叹这样的作品何以超越这么长久、遥远、迷雾重重的时空,而直接把自己未曾言表的,隐秘、丰饶甚至病态的痛苦和冲动揭露出来。这样的作品一定先在幽暗中产生,再被抛到出版圈、批评圈的探照灯下;如果一直处在公开的光亮当中,它们一开始就无法完成。

好的作品从某个私人个体的心里生长出来,最终再深深地接纳进另一个私人个体的心里,在这之间,他们需要一个公共的领域来作为中介,方便彼此找到对方。

用现在的话讲,创作者是“内容岗”,中间机构是“运营岗”,私人与公共——内容与运营,二者界限分明,各司其职。然而,数据主义造就的“自媒体”逻辑使得这个界限暧昧不明了,此时运营的思维倒过来侵入内容,使得很多作品本身就充满一种运营的气息。互联网创作追求一种“数据处理”的最大化,内容不再执着于可以直抵内心深处的人性和共同感受;后者被架设在创作者和受众之间的中介——数字——稀释掉了。

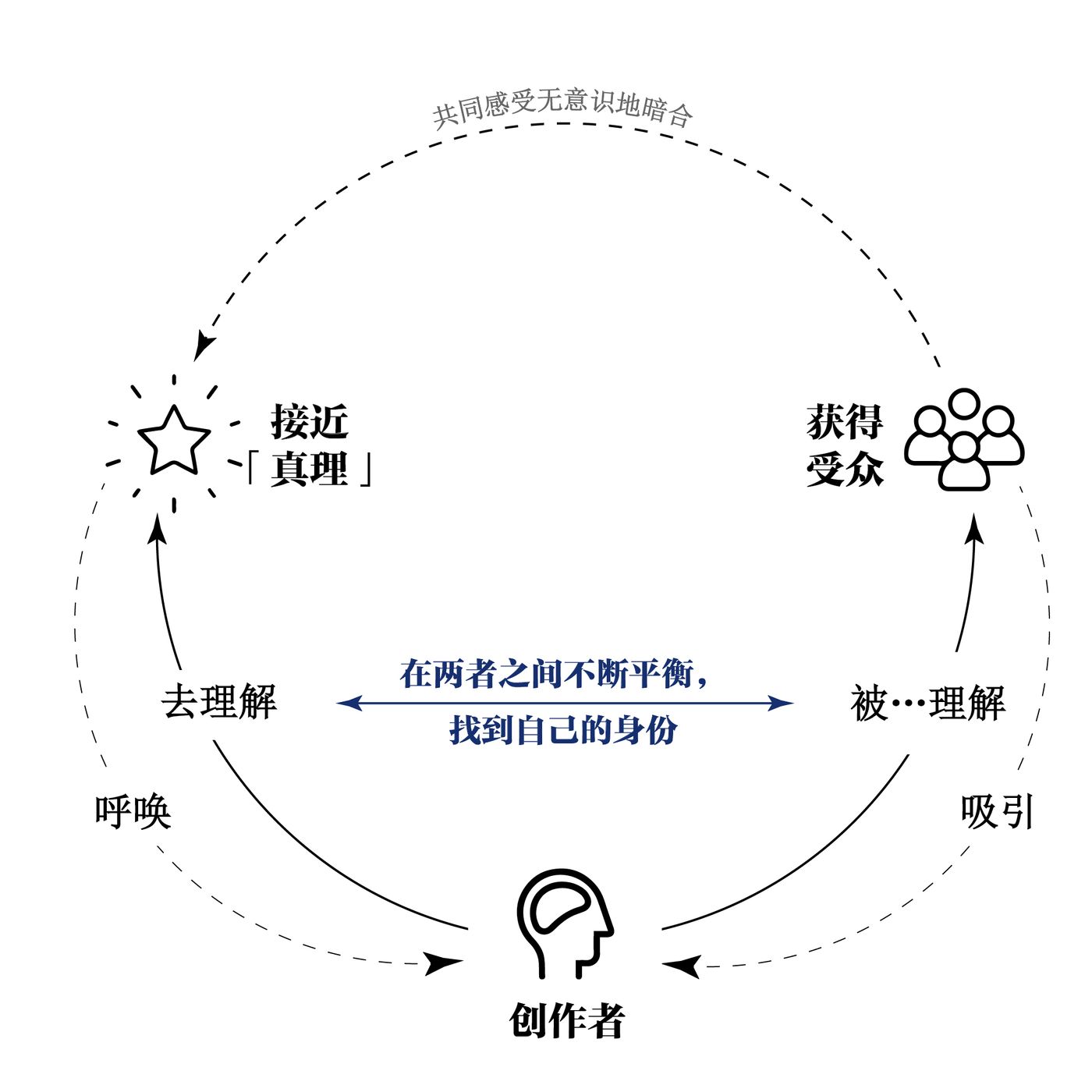

04 “去理解”与“被理解”的平衡难以维系

数据主义拥有一种充满了创造性的破坏力。这大概也是为什么它可以被视作一种宗教。我们无法否认它为这个世界创造了很多新的东西,但同时也承受着它强大的破坏力:数据主义的信奉者一定要努力将它提升为一个压倒性的状况,把“异教徒”赶尽杀绝。换句话说,今天的互联网创作并不只是多种创作方式中的一个选项而已,相反,它正在变成唯一的。

抖音App最大的竞争对手不是快手,也不是微信,而是用户的现实生活——我们学习的时间、跑步的时间、旅行的时间……可以想象,数字内容平台与彼此展开激烈竞争,但真正冲击的还是传统内容平台——纸媒、物理剧场、实体博物馆等等。对“数据主义者”来说,前者可以创造比后者多太多的数据流,也因此应被视作人类更应走上的方向。此时对创作者来说,惟有信奉“数据主义”,加入它,才能成就自己,而抵抗是无谓的,只会使得作品在无人处流浪。数据主义影响下的创作语境正在变成唯一的语境。可以想象,如果今天有一个尚处在成长期的陀思妥耶夫斯基,年轻的他一定同样面对着如何对话读者,是否“线上化”这些不断更加紧迫和扩大的问题。

赫拉利在谈论“数据主义”时论述了它和古典人文主义之间的关系,并强调二者并不敌对。但他论述的失误在于并未认识到“数据主义”实质是现代性的一个延伸——人们在启蒙时期之后对于科学、理性和效率的想当然式的崇拜。对于这种迷思的破除和批判,许多20世纪初的大思想家早已经站在我们的身后。

思想家汉娜·阿伦特与昆特·高斯的对话展示了这位20世纪重要的思想家对于创作的看法——

高斯:……您想通过这些作品获得广泛的影响吗?您是否相信,在这个时代不再可能产生这种影响了?又或者,这些影响力本来对您来说就仅仅是次要的?

阿伦特:这不是一个简单的问题。不过说实话,在我工作的时候,我不在乎它会怎么样影响人们。对我来说,最重要的事情是对事物进行理解,而写作是理解事物的过程中不可或缺的一部分。...如果我有很好的记忆力并且能够保留所有想法,那么我有可能什么也不会写下。我明白自己的懒惰。对我来说重要的是思考过程本身。每当我设法充分想清了一些事物,我都会感到满足。如果我设法以书面形式充分地表达了自己的思想过程,那也会让我感到满足。...至于说我认为自己有影响力吗?不,我想要做的是理解事物。如果其他人同样以我理解的方式理解世界,那将会给我一种满足,一种处于某种平等之中的满足。

——1964年,汉娜·阿伦特与昆特·高斯(Gunter Gaus)的对谈题为What Remains?(中译 沙丘研究所)

这一部分仍然延续了此前“创作时必要的私密性”这一观点。而私密与公共的区别,则体现在去理解(to understand)和被理解(to be understood)两者上——前面一种活动属于我们自己脑子里的智识操练,后面一种活动发生在创作者和受众之间。

我们也可以借此理解为什么创作一定需要发生在私人领域:这个过程一定是极端私人的,关涉的是个人的记忆与想象。发表、被认可、获得影响力这件事是公共的,但创作和发表两件事应当有明确的边界。

关于记忆这一点,在对话里,阿伦特称记忆的缺陷是她创作的原因,但是当然,也是记忆的能力使得创作成为了可能,就像古希腊人埃斯库罗斯(Aeschylus)在他的戏剧里写:“记忆是一切智慧之母。”借助记忆,无形的思想被转化成了有形的、具体化的表现。

至于想象这一点,阿根廷文学大师豪尔赫·博尔赫斯的写作实践也一定体现着私人领域的必要性。他的短篇小说《环形废墟》或许可以被当作是创作过程本身的一个绝妙的寓言。如果我们把他笔下的主人公“做梦人”理解为创作者,那么这位创作者最大的努力就是把一个脑海中想象的模模糊糊的形象觉察、塑造、把玩出具体的形状。大多数创作者也会有这样的同感——创作的过程就是把脑海中朦朦胧胧的、虚无缥缈的、缺乏顺序的凌乱思绪整理成一个具有结构的、更可感的材料。绘画、雕塑以及很多其他创作过程也都是这样。

在一次和大学教授的谈话中,博尔赫斯说:“我是不得不写时才写点东西。一旦它发表了,我就尽量把它忘记,这也很容易。”对博尔赫斯来说,写作开始于一种类似于“催促”的感受,一种灵感、思绪、图像、形状和观点在脑海里的积累。当它们积累到不可不倾泻而出的程度,作者就“不得不”将这些抽象的概念付之于具体的文字。在这个表述中作者几乎像是被动的,他仿佛只是受到了某个崇高的存在——一个“创作之神”——的召唤,以至于创作是一项必须完成的使命。

同样,对于阿伦特来说,创作过程中最重要的是“去理解”的部分——创作过程帮创作者更好地认识了自己,帮助她厘清了思路,让一些纠缠不清的胡乱想法像岛屿一样明白无误地浮现了出来。我们许多人都有强烈的同感:如果一件事情自己想不清楚,不妨试着把它写下来,通过写作这个实践,自己也就帮自己把原本的事情想明白了。至于说“被理解”,即在读者和受众中获得广泛的影响力,这一点对他们两人来说似乎都是一个额外之喜,或者甚至是额外的负担。

可以说,阿伦特和博尔赫斯的创作都推崇一种“沉思”状态——他们在完美的“独自”中去理解真理,尝试在创作中通过语言去抵达一个更高的东西(古希腊哲学家把这个更高的东西称为“永恒”)。但同样重要的是,我们应该意识到他们和他们的作品并没有永远处在“独自”中。我们现在正讨论着他们就是最好的证明——他们的稿纸并不只是帮助了自己的思考,此后就一直静静躺在书房的抽屉里,相反,这些作品得到了发表,得到了理解,而且获得了世界性的声誉。所以可以说,前数据主义的创作环境允许这两件看似相反意图的共存——创作者为了“去理解”而写作,而作品最终“被理解”了。即便他们在“被理解”了以后嘴上还不断推脱和否认。

*待续

文章的后半部分《互联网时代的创作(下)》我们将会探讨私人领域对“梦”的庇护、对“思想污垢”的容纳,以及作品内部的挣扎与创作者内在的对抗,最后我们也会触及到私人、公共领域的互相支撑关系。

(欢迎关注微信公众号“沙丘研究所”,一手内容会更新在这里。 如果你对设计和建筑学习感兴趣,欢迎关注微信公众号“空地实验室” 。)