对话公益摄影师商华鸽:镜头之下,平叙苦难;生死之外,皆不足道|围炉·CityU

商华鸽,厦门公益摄影师,曾获2018台北国际摄影节新锐摄影奖、2019年台海新闻摄影大赛人物新闻类金奖等。他曾先后于厦门、北京两地媒体从业十年,供职于香港凤凰周刊、中国周刊等。从2018年5月加入“感光计划”至今,他已用影像记录了50多个白血病家庭和困境群体的故事,帮助他们筹款。2019年他加入厦门曙光救援队,做生死救援的影像记录。

他说:“艺术是要往一个人的思想深处内窥,需要勇气与天赋。我内心杂芜,不值一窥。也因为,我目击的这个世界的美妙与荒诞,远远比我个人要有趣得多。我贪恋看这个世界的每一眼。”

Q = 秦琳

S = 商华鸽

1

纪实摄影二三事:功利、主观与真实

Q | 您曾先后于厦门、北京两地媒体从业十年,那么做新闻摄影记者时的拍摄和做公益摄影时的拍摄有什么不同之处呢?

S | 关于新闻摄影、报道摄影,一方面,新闻事件的突发性、不可预见性、现场性的特点会更突出;另一方面,拍摄时我尽量想让自己站在一个相对客观的位置,去“冷眼旁观”。

而就我现在做的公益摄影来说,一方面,它是一个不同层面上“功利性”很强的摄影领域,只是这个功利性不同于我们常讲的功绩、利益、好处,它不带贬义性。因为公益摄影的目的非常明确,即通过传播自己的一个想法或者故事引起人们的同情和怜悯心,并立刻产生效果。那我在拍摄过程中追求的功利,实际上是通过我的影像记录能够为大病家庭提供的实质性帮助。另一方面,由于大病家庭非常迫切地需要筹款,相应地我也会投入更多的情感去介入,与拍摄对象也会有更多的沟通,可能相对来说更主观。但我也会时刻提醒自己,在赋予照片好的故事讲述能力的同时,尽可能保证获取内容的真实性,而不是一味的渲染悲情;如果失了两者的平衡,公益也许会走上“功利”的歪路。

Q | 这张时钟映出站在窗前的一位母亲背影的照片给我留下的印象颇深,您当时为什么选择采用这样的拍摄手法呢?

S | 照片是静止的,它跟视频的一个主要区别就是它不会说话,它能够传递的信息相对有限。所以在拍摄过程中,很多摄影师都有这个习惯或者说技巧,就是会借助镜面把相反的两个方向内容放在同一个空间内,希望能够在一个画面内多表达一些信息。这张照片里女人的丈夫是一个极端不负责任的人,对他的妻子和患白血病的孩子,几乎是不管不问的状态。这张照片想要体现这个女人非常势单力薄地和时间做抗争,她窗前的栏杆像一个监牢一样把她困在时钟里,同时时钟后面就是裸露的砖墙和水泥,没有做任何装修,也是这个家庭家境的一个体现。我只是单纯想把这两个画面并列在一起做这样一个记录。

Q | 您为大病家庭和曙光救援队所做的公益性影像记录都属于纪实摄影,其客观性、真实性要求拍摄者在创作过程中白描场景、平叙苦难,不进行艺术的加工,就像您说的“不先锋,不艺术,不糖水”,对照片的唯一要求是冷静,所以您认为上面这张照片没有艺术性吗?纪实摄影的真实性和艺术性之间的关系是什么样的呢?

S | 关于这张照片,我当时只是想在一个画面里面尽量多表达一层信息,并不觉得这是一个艺术创作。我在拍摄的时候只是想怎么样把她的家境、孤单的状态和时间的概念在同一个画面里体现。画面里面的每一个元素都是客观真实的,体现的是这位母亲真实的生活状态,我没有改变任何东西,比如让她去换一身衣服,或者刻意做出一个什么样的表情。所以我个人不认为自己对这张照片进行了艺术的加工。

像“主观”“客观”这种概念,不要上它的当,也不要拿这些话去框任何人的作品。事实上,当拍摄者开始选择他的拍摄器材和镜头、拍摄的天气和光线的时候,他就已经开始主观介入了。在记录和反映事实的过程中,摄影师自身的理解和感受在拍摄过程中自然会得到最大化的展示。一个纪实摄影师看过的摄影作品、书籍或者电影都可能会影响他某一天拍摄作品的取景、色彩、画面布局等等,但这并不影响作品的真实性,而真实性本就是纪实摄影的审美重要内容。

Q | 您认为纪实摄影是否一定程度上牺牲了摄影作为拍摄者自我表达工具的意义呢?摄影应该怎么权衡“记录”与“表达”?

S | 我觉得拍摄任何内容获得的任何照片或视频一定是拍摄者的自我表达,完全没有牺牲。对于“感光计划”的拍摄,我的出发点就是希望我做的影像记录是有用的。如果能给一个患者筹来医药费,提高他的生存几率,这就是有用。从选择拍摄人像还是风景,拍摄属于新闻报道性质还是公益性质,这便已经是拍摄者自我表达的开始了。另外就像我前面提到的,拍摄的过程本身就是融入和表达摄影师自身的理解和感受的一次记录,比如他可能会将镜头聚焦在什么样的人物和场景上,选择用什么方式去表达人物的情绪等等,这些在成品的构图、光影和色彩上或多或少也一定会有体现。

2

公益中的摄影:记录、发声与自省

Q | 当时您是因为什么样的契机主动找到福建省助困公益协会做摄影志愿者,无偿拍摄并帮白血病患儿筹款?

S | 当时“感光计划”找到我,希望我能参与这个计划,做大病救助的拍摄。因为需要找案例,我就找到了福建省助困公益协会。至于为什么会跟这个公益协会合作,是因为我也在观察各类机构,互联网筹款的圈子,大部分筹款的NGO抽取2%~7%的管理费都是很正常的。因为这些机构里很多人都是大学里面社工专业毕业的,也需要维持生活,同时机构也需要运营经费。而福建省助困公益协会不收取任何费用,这个帮扶做的太纯粹了,我就说可以试一试。至于为什么主要是帮助白血病患儿筹款,因为在未成年人患病概率较高的恶性、致死的大病里,血液病占大头,而血液病里白血病又占大头。福建省助困公益协会也做地中海贫血的帮扶,也做烧伤的未成年人的帮扶,但还是做白血病患儿的比较多,只是因为得这个病的未成年人更多。

Q | 我看到您会把跟拍大病家庭的组图、经历、拍摄期间发生的事的记录发布在今日头条上,这些大病家庭一般是怎么联系到组织或者联系到你们?您拍摄记录白血病家庭和其他困境群体的影像故事的一般流程是怎么样的呢?

S | 通常情况下,福建白血病患儿的亲属会认识其他的患病家庭,也有很多病友群,关于病情发展到什么阶段可能会发生什么状况,以及缺钱怎么筹集手术费用,在福建省内、在全国有哪些机构可以求助等等,患病家庭之间一交流之后大家慢慢也都知道了。所以一般他们会直接联系福建省助困公益协会,也有些会联系9958儿童紧急救助中心等机构。协会对接到案例之后,就会请我来帮忙做影像记录。

基本流程就是我先从厦门到福州,然后第二天就跟白血病患儿的亲属和助困公益协会的工作人员,一起到他们的老家去看一看。他们的老家一般是在福建省内的其他的地级市,县里头或者是小山村里头。第三天我会全天跟拍那个家庭,并在拍摄过程中跟他们进行沟通交流。最后一天我们会两个人坐下来,把机器架在那里录视频、聊天,把我们这两三天的认识、孩子的病情、家庭的状况等等,以问答的形式通过视频记录下来。然后我回到厦门会再花时间整理拍摄的照片素材,再加上文字的讲述,最后通过我的账号发布在今日头条上。

Q | 感光计划的理念是“将创新公益捐助模式和传统纪实摄影相结合”,在您看来,公益项目中纪实摄影的价值和功能是什么呢?

S | 单从摄影来看的话,摄影从诞生到现在的一个社会价值,用三个字来说就是 “此曾在”。一张照片记录了某一个瞬间的事情曾经发生过,并作为一个证据存在。摄影技术刚开始时被伦敦的警察局用来当作一种社会管理的工具,给一些罪犯拍摄入狱照片以留档。

而在公益项目中,以“感光计划”为例,纪实摄影的照片除了同样作为证据,与文字配合增强内容的可信度以外,也是一种更直观的表达;不仅是摄影师的自我表达,而且是为所拍摄的大病家庭发声。同时这些照片比文字更易传播,也更能传达人物的情绪,影响他人的情绪,引起共鸣。比如前面那张我们讨论过的照片,没有刷漆和任何装修的砖墙就能很直观地展现这个家庭的状态,无需过多的文字描述。还有像白血病患儿的健康状况、患者家属的焦急情绪等等,从相片里体现往往比单纯的文字更令人揪心。

3

长日将尽:疾病、医疗与生死

Q | 您在做大病救助的拍摄和做曙光救援队生死救援的影像记录过程中,有什么相似和不同的感受?

S | 不同之处的话,拍摄大病家庭的时候,我的感受是相对更为静默的一种揪心。白血病这种疾病,对于病患和亲属乃至整个家庭来说,都是一种持续性的慢性折磨,而且无法预知这种折磨什么时候终结,也不知道结束的那一刻整个家庭要面临的是生还是死。一些得慢性白血病的孩子,患病初期不会出现明显症状,可能只是脸色有点发白,或者容易晕眩以及运动时气喘,但是这个疾病会慢慢把一个家庭的积蓄全部掏空,甚至家破人亡。而曙光救援队的救援活动包括搜救溺水人员,紧急救助要跳楼轻生的产后抑郁症人员,搜寻走失的老人和孩子等等,多数情况下是要与时间赛跑,分秒必争。在拍摄记录救援的过程时,我和救援队员一样都会心跳加速和肾上腺素飙升,但又要时刻提醒自己保持冷静。不管是做大病救助还是生死救援的拍摄,一方面,我看到生命的珍贵和脆弱,以及人在生死面前的渺小和诸多无奈;另一方面,普通人的意志力和对于生命的坚韧力量又常常带给我巨大的冲击。

Q | 卫生经济学里有一个名词——灾难性医疗支出,当一个家庭自付的医疗费用超过家庭可支付能力的40%时,就认为这个家庭产生了灾难性的医疗支出。在您跟拍并记录的50多个大病家庭里,大概有多少家庭发生了“灾难性医疗支出”呢?

S | 我接触的这些家庭,无一例外都是发生了灾难性医疗支出的。福建省的整体医疗水平在全国来说是中等偏下的,留在福州治病的家庭一般都是经济条件比较困难的,因为如果有钱的话他们就会选择去北京、上海这些医疗水平更高的城市去给孩子治病。而且很多家庭是所需的医疗费用远远超过家庭可支付能力的40%的,“人亡”虽不确定,但是“家破”绝对不在少数。大多是能卖的全部卖掉,能借的亲戚朋友全部借,实在借不到了才求助社会,然后才会认识我。

Q | 在大病救助的拍摄过程中,您是否会和跟拍的家庭产生一些特别的感情?

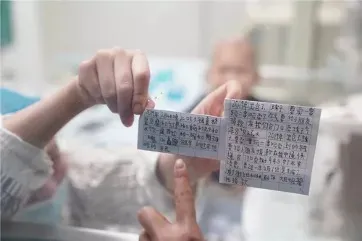

S | 有一个让我非常难忘和敬佩的家庭,这个家庭中患白血病的孩子叫叶鑫鹏,他是2019年3月2日才去世的,享年6岁。这个小男孩1岁发病,6年的生命中经历30次腰穿,20次骨穿,10次胸穿,40次化疗,1次骨髓移植,受尽折磨,但他依然是一个很灵动和有爱心的孩子。他从记事开始,就持续目击来自社会太多人的善意。他价值框架的搭建是社会大众介入完成的,因此6岁的他也萌生了做慈善助人的念头。他在医院的时候居然想着把自己做的手串卖给护士姐姐,然后把赚到的钱捐给其他需要治疗白血病的小朋友。他年后感染住院直到去世,听说认识的吴奇涵小朋友要入移植仓了,还承诺要捐给他30块钱。

叶鑫鹏的妈妈后来把来自社会的将近19万剩余善款全部捐出,用于救助其他有需要的白血病患儿。与此同时,他们还欠着几十万外债需要努力赚钱偿还。我曾做记者十年,见过不少突破人性下限的人,但叶鑫鹏和他的妈妈是真的值得我脱帽致敬的人,我愿意用“高贵”与“伟大”这种词语,来向别人介绍他们的作为。3月8日是这个小朋友的头七,他妈妈在惠安的青山宫为他做法事。那天下暴雨,我凌晨四点从厦门开车去青山宫送送他。他们家里人都特别好,他的舅舅和妈妈在惠安也认识一些需要帮助的家庭,也会跟我说能不能去泉州帮忙做一些影像记录,我们一直都有联系。

Q | 您通过拍摄所接触的这些不同家庭的白血病患儿,以及患者的家属们,他们在心态等方面是否有一些相似之处呢?

S | 我拍摄的人像照片就涉及人物的情绪,而人物的情绪大多数时候是通过面部传达,比如眼神、嘴角的弧度、皱纹的舒展程度等等。而我所拍摄的患者家属脸上都几乎没有笑容,照片所传达出的人物情绪是焦急、痛苦和压抑的。而白血病患儿的心态和对病情的认识程度,主要还是取决于年龄。如果是七八岁以下的白血病患儿,除了因为化疗头发和眉毛掉了以外,他们那种生动活泼的样子跟健康的小孩是基本没有区别的,感觉天不怕地不怕,只要有个手机能看动画片就很满足。但是稍大一些的孩子,如果已经会用手机搜索自己的症状属于病情发展到哪个阶段,白血病的治疗手段等等,那么这些孩子往往就会想很多,比如自己究竟能不能活、还能活多久,也就自然不是那么的生龙活虎了。

2018年,我给一个白血病家庭拍摄了最后一张完整的全家福。这个家庭里得白血病的孩子叫黄恩雨,五年来,她的生活被白血病彻底摧毁,父母为了给她治病长时间疲于奔命。她15岁时在得知自己白血病复发后,经过反复考虑,最终决定放弃自己的生命,彻底停掉所有药物,并说服父母尊重自己的决定,回家等待死亡降临。她希望能在自己生命的最后三个月时间里,重新感受温暖如常的家庭生活,而不是躺在医院的病床维持生命。回看后来的照片,我不太喜欢他们一起看镜头的微笑瞬间。因为我知道,照片上的笑容不是发自内心的,而是一种面对即将降临的死亡与离别的强颜欢笑。在我最喜欢的那个合影瞬间里,黄恩雨的爸爸和弟弟妹妹都已站定位置,肢体语言已略显僵硬,微笑尚未浮现。只有母女二人完全不顾镜头的直视,最后一吻。

Q | 辗转厦门福州两地50多个白血病家庭和困境群体三年多的时间里,是什么东西支撑您坚持下来的呢?

S | 一方面,我们几方合力来尝试去挽救一条人命,在我的价值判断体系里面,基本上找不到什么事情会比这个事更有意义。爱心人士通过捐款献爱心,医生通过专业技术救助,而我通过影像记录在传播上做一些努力,今日头条通过强大的内容分发能力使我拍摄的图片故事得到更广泛、更精准的传播,让受助者的情况更快、更准确地触达公益组织和爱心人士,缩短大病家庭与救助机构之间的信息链条。我只是因为在做这件事的过程中,越来越明显地感觉到它真的可以提高一个人的活下来的几率,所以愿意把它作为长期的事业去坚持。

另一方面,如果这些东西有可能会打动一个陌生人,可能是因为所有人终有一天都会死。你借着别人的经历会看你自己的生活,思考你自己的生死。我自己有怜悯之心,也希望通过做这样的记录能够唤醒更多人的怜悯之心。

Q | 在记录了很多患病家庭的孩子和父母之间的故事后,您和家人的相处以及您对亲情的理解有什么影响吗?在见证了那么多生离死别之后,您脱离摄影师身份的时候生死观有发生什么变化吗?

S | 亲人患重病,是一种每个人生活中的非正常状态,但也可能是每个人几乎都会有的生命体验。我从来不认为望子成龙成凤是一种所谓的“成功”,接触这些大病孩子后更加这么认为。孩子和家人只要健康平安就可以,如果还快乐,就谢天谢地。我女儿刚五岁多,有时会埋怨我不陪她,所以几乎每次出门做公益拍摄,都要跟她做工作,说“自己出去是为帮助一个小朋友”,跟她请假。

即使马斯克要开发脑机接口,即使有一天可以通过技术手段让人的意识永生,我从来不认为永生有值得追求的地方。生命有始有终,特别公平。但生命不要结束得太早,这一点也很重要。毕竟到世上走一遭,多看一些风景才更值得。一个人在三十多岁的时候,生活才刚刚开始对他展现本来面目。接下来,余生的亲友会越来越少,祭文会越来越多。我本来就不是一个活得热闹的人,每个人最后注定会单独走最后一段路,挺好。

采访前,我曾纠结于纪实摄影的严肃客观性是否意味着拍摄者对自我表达和价值观的取舍,与商老师交流后才恍悟,其实正如苏珊·桑塔格所言:“即便摄影师希望真实反映现实,但是他们同样会受到道德和趣味的规范,因此在照片的选择上,摄影师将决定照片给予世人怎样的形象。尽管有那么一种相机的确是捕捉现实,而不是表现现实的观念,照片还是像绘画和速写一样表现着现实世界。”没有无节制的煽情,冰冷镜头下滚烫的悲悯皆藏于“不艺术”“不先锋”“不糖水”的克制背后,这种克制本身营造的留白,比单纯的眼泪更能传达“感光计划”摄影师的艺术情感 —— 某种高于个人的、带有普遍意义的人文情怀和集体情感立场。“作者用一致之思,读者各以其情而自得”,共鸣之外,读者审视、解读影像而产生的对生死的不同思考和对生命的体味感悟,便是这些证明“此曾在”的相片平叙不同家庭的苦难之余,对生与死这一人生永恒命题的意义揭示。于我而言,仓央嘉措曾说的“世间事除了生死,哪一桩不是闲事”,或许不再仅是一句旁观者对当局者的安慰了。

撰稿 | 秦琳

图 | 商华鸽

审稿|尹昕儒

微信编辑 | 贾舒元

matters编辑 | Marks

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应菜单栏目