港澳分水嶺?「一二三事件」及「六七暴動」如何令兩地分道揚鑣的歷史性解釋

作者:遠東釣魚郎(嘗試以社科方法研究歷史的兩面不是人)

前言:「老是常出現」的問題?

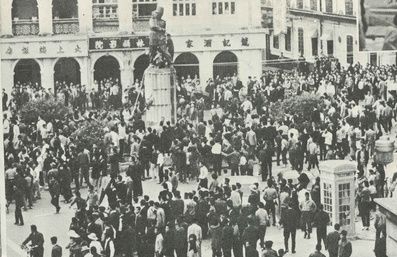

「一二三事件」及「六七暴動」已是一個老掉牙卻又反覆出現的題目。作為港澳近代史上的重要事件,它們經常被視作兩地從此分道揚鑣的轉捩點。論者一般認為,「一二三事件」以嘉樂庇總督向左派華人精英簽署「認罪書」告終,從此澳葡政府管治能力盡失,澳門社會事務實際上由左派社團主導,其效應一直延續至今,造成了澳門社會普遍「親中」的局面。反之,港英政府成功鎮壓左派暴動,隨後麥理浩時期的改革,逐漸令香港人對殖民地產生歸屬感及民主意識。由於政治制度(不論於殖民地時期或主權移交後 )無法回應港人的民主訴求,故相較澳門的「和諧」而言,香港的「一國兩制」則以特區政府與香港社會的衝突為主軸。

雖然這些論述大多給出了「港澳何以分道揚鑣」的因果解釋,但它們大多並未具體論及殖民政府及左派勢力的此消彼長,通過甚麼過程,使得港澳形成如此迥異的政體—社會關係。換言之,「因」與「果」亦需有具體的過程連接,因果關係才得以成立。本次介紹的研究,正正填補了此一根本性,卻一直未被深入論及的缺口。

港澳何以不同?歷史性的分析

來自香港的學者鄭煒及陳慧燕,於澳門研究的最新英文結集Macau 20 Years after the Handover (由澳門大學教授楊鳴宇所編) 中,重新探問了一九六六/六七此一可謂港澳的「經典問題」。具體而言,他們的核心問題是,港澳何以於類似的制度設計(一國兩制)中,發展了迥異的政體—社會關係?為甚麼香港近年被稱作「抗議之城」(City of Protest) ,而澳門卻一直維持著相當和諧的社會環境?兩位學者雖然皆同意66/67作為轉折性事件的重要性,但他們更細緻地梳理了具體的政治過程。兩位學者從歷史制度論[1](Historical Institutionalism)的觀點,解釋「一二三事件」及「六七暴動」作為由文革所引起的「外部沖擊」(Exogenous Shock),撼動了殖民地的現狀,並打開了改變殖民地政治平衡的政治機會。

但單從事件的出現,並無法解釋港澳為何從此分歧。兩位學者指出,外部衝擊是必要的條件,但殖民地政府在危機時的政治選擇,才是令兩地走上不同路徑的充份條件。這些決定的後果,根本性地改變了殖民地時期的政體—社會關係,並藉由「再製機制」(Mechanism of Reproduction) 的中介,推進了兩地往殊異方向發展的趨勢,終將造就了今天所能觀察的港澳分歧。 藉由兩位學者具體的分析內容,或許更能清楚闡釋他們的論點及分析框架,以及他們如何利用此種觀點,詮釋近代港澳由殖民地時期到特別行政區的發展。

澳門:社團政治

鄭煒及陳慧燕認為,早在這些具有轉折性事件發生前,關鍵性的前置事件 (Critical Antecedent) 便已限制殖民地政府在危機時的選擇。就澳門而言,由於澳葡政府未曾擔當起由上而下提供公共財及社會服務的角色,因此各類民間組織(如教會、街坊會、商會等)取而代之包攬了這些功能。藉由扮演這種角色,社團的力量早在「一二三事件」前已深入地滲透到澳門社會當中。它們扮演了澳門政府及民間社會的中間人,形成了澳門社團政治的原型。於一九六六年的「一二三事件」中,這些社團擔任了重要的動員角色,對澳葡政府構成極大壓力,並最終逼使後者讓步。

事件落幕後,左派社團於失去親臺勢力的牽制及澳葡政府的忌諱下左右逢源。它們成為澳門民間社會的代理人,在調解華藉人口衝突、照顧其利益及吸納反對聲音方面,發揮了關鍵功能,令澳葡政府在無法繞過此中間人的情況下,變相承認了左派社團的「管治夥伴」角色。澳葡政府的施政亦由於需顧慮社團的勢力,令其施政受極大障礙之餘,還需向社團提供利益,從而成為了澳門「恩庇—侍從」體系的起點。

在1976年「澳門組織章程」大幅增加了以總督為首行政權的權力後,行政權的擴大結合「社團政治」,奠定了往後數十年澳門政治發展的路徑。80年代基本法的起草,在兩方面強化了「恩庇—侍從」模式。第一,其通過特別行政區的政體設計,制度化了1976年以來的政治模式。第二,由於澳門《基本法》並不如香港一般,提供了潛在改變此一路徑的「選項」,在反制資源的缺席下,令回歸後的特別行政區的政治沿襲殖民地時代的路徑,甚至擴大了其權力。

政府權力的擴大,亦反饋到「恩庇—侍從」體系上。輸誠的精英及團體被給予更多政治與及社會資源,令這些勢力更加鞏固對政府的支持。雖然近年來與政府協力的「合作夥伴」已經出現變化(如同鄉會與傳統社團間的勢力變遷),而民間社會亦出現更多挑戰(如年輕世代與反離保運動的出現),但總括而言,管治聯盟的部份變遷及社會條件的變化,尚未足以動搖澳門一直以來的政治平衡。澳門的「和諧社會」格局尚未遭到打破。

香港:自由但非民主

香港從殖民地時代起的軌跡則與澳門大為不同。由於六七暴動發生前港英政府已開始社會改革的步伐,此舉變相減低了中介組織可從中坐大的可能性。一九六七年暴動中,殖民地政府得知北京並未支持香港左派的暴力行徑,加上社會情緒普遍(但不情願地)支持殖民地政府維持秩序,故戴麟趾總督無視倫敦外交部向左派妥協的建議,動員(維持至今的)緊急法大幅度鎮壓左派人士及組織,令左派勢力直至90年代末一直被邊緣化。

消解主要社會挑戰者的能力,為港英政府推動改革提供有利條件。為緩和在暴動前已逐漸蘊釀的社會不滿情緒,港英政府在暴動後加速了社會改革。耳熟能詳的九年免費教育、公共房屋計劃及勞工法例等皆為七十年代麥理浩總督任內的產物。除此以外,殖民地政府亦鼓勵專業、社區及慈善組織的設立以服務市民,並向政府提供政策建議。公共服務的提供及政治溝通管道的建立,令香港居民逐漸對殖民地產生歸屬感。

除鼓勵公共組織的設立外、公共論述空間的發展亦令香港逐漸產生一種「自由但非民主」的政治氛圍。雖然港英時代並未達成全面性的民主改革,但自由及開放的環境為政治參與提供了必要的土壤。1984年前途談判及1989年六四事件,由於為香港前途增添不確定的變數,令香港市民增強了對民主參與的訴求,以保障於殖民地享有的自由及生活方式。特別行政區時期的管治,由於缺乏有效機制回應此一長時段的政治訴求,逐漸令政體—社會關係走向零和。既有政治路徑於持續被威脅的自由當中,令「自衛的公民社會」轉向於手段及訴求上皆轉趨激進的「直接對抗」。

小結:究竟關鍵的差異在於甚麼?

兩位學者的分析,重構了港澳「一二三事件」及「六七暴動」後政治過程具體的發展軌跡。兩位學者細緻地描繪兩地殊異的發展過程,無庸置疑地增進了對具體政治因果過程的理解。然而,他們未有明確提及上述花費甚多篇幅所描述的過程,歸根究底是在描述甚麼現象。由筆者看來,兩位學者所分析的,事實上是殖民地政府是否有效地通過不同機制,建構起設定壟斷/霸權性議程的權力。港澳明顯的差別,在於澳葡政府(一直以來)並無法根除中國政治於本地的影響,反而制度化了左派議程。港英政府在1967年後,基本上已杜絕中國政治對殖民地管治於在地的影響力。

而一旦壟斷性議程成功被鞏固,其制度效應將會觸發隨後的社會過程,並逐漸產生對政治參與的訴求[2](正如香港所示的那樣)。必須注意的是,正如兩位學者對於必要及充份條件的區分所示,既有的政治脈絡固然提供了議程形成及鞏固的契機,但議程能否以壟斷/霸權性的形式存續,以及其制度效應是否得以維持,箇中關鍵仍在於殖民地政府於關鍵時間點所作決定,因其根本性改變了結構條件(如殖民政府的權力相對於社會挑戰者)。另一方面,議程的存續並不一定是決定論式的 (Deterministic)。社會條件的轉變(如鄭陳兩人提到澳門年輕世代的政治參與)、外部強制力的介入(如香港最近所示的那樣)、以及制度內部的邏輯[3](如緊急法作為「殖民地」惡法)等,皆有可能轉變議程所產生的能量或其發展路徑。兩位學者的分析,或能作為理解港澳如何在一系列條件下,形成今天論者口中「一種制度、兩種後果」局面的起點。

[1] 歷史制度論關注型塑政治—經濟關係的制度,其起源及轉變如何受時間過程及事件所影響。詳細討論見 Fioretos, Falleti & Sheingate (2016). Historical Institutionalism in Political Science. in The Oxford Handbook of Historical Institutionalism, eds Fioretos, O., Falleti, T.G. & Sheingate A. Oxford: Oxford University Press: 1-28.

[2] 筆者在此處的宣稱,只限於港澳的脈絡當中。

[3] 有關制度變遷的討論,可參考Mahoney & Thelen (2010). A Gradual Theory of Institutional Change. in Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power. Cambridge University Press: 1-37.

👉支付澳門研究,每月一杯廢水價錢訂閱【在帝國邊陲講故事】:

https://bit.ly/3uHxd5U

👉「澳門學16號」過往文章一覽:

https://bit.ly/3fWawq